英国首相张伯伦

- 格式:docx

- 大小:559.83 KB

- 文档页数:12

历届英国首相介绍英国首相一般情况下国会下议院的多数党党魁或执政联盟的首领自动成为首相人选,人选经国王/女王任命后正式成为首相。

你知道英国的历任首相吗?下面是店铺分享的历届英国首相介绍,一起来看看吧。

历届英国首相介绍英相漫谈英国首相从沃波尔到现在一共53位,今天的首相权利越来越大,他可以选择他的部长,他可以解散议会,如果他是保守党人,他还可以任命党的主席,这些手持国家大权的首相们究竟是什么样的人呢。

他们形形色色,各不相同。

包括一位业余科学家、一位哲学家、一些赛马迷和放荡之徒,一位小说家、一位历史学家和一员名将(分别指索尔兹伯里、巴尔福、罗斯伯里、帕麦斯顿、迪斯雷利、丘吉尔和威灵顿)一些平庸之辈和少数天才。

请想一下:查尔斯·詹姆士·福克斯、埃德蒙·伯克、卡斯尔雷子爵、约翰·卡特雷、理查德·科布登、乔治·寇松、欧内斯特·贝文,安奈林·比万、休·盖茨克尔、拉博·巴特勒等人,由于这样或那样的原因,健康或地位、性情或仅没能达到政治滑竿的顶端。

他们并非不具有成功者相匹敌的才华,这只是说,在选择的过程中,必然要淘汰一些人,甚至一些最优秀的人,在大赛中只有一匹马获胜。

正如人们预料的那样,英国历任首相一直是杂家,不是明显的才华横溢或富有想象力,他们中间偶尔有些人也显露出一点天才。

只要想一下老皮特、劳合·乔治和丘吉尔就知道了。

但总的来说,他们是一些平凡的人,这个事实没有什么惊奇的。

巴奇霍特说过:“一位政治家就是能把第一流的人的力量和第二流的人的信条结合起来的。

”换言之,由于他们的职业性质,他们的见地驻地要被拉下来,降到一般人的水平。

首相的职责是管理一批野心勃勃和性情多变的人---其中有些人会自认为不是他的死敌也是他的对手(例如艾德礼政府中的赫伯特·莫里森)。

在艰难时刻团结一致,确保这个乐队中的每个成员为大合奏做出贡献。

最著名的5位英国首相及名言在英国,除了女王会引起众人的关注以外,首相也是很重要的存在。

今天就让我们回顾下英国历史上最著名的五位首相及经典语录。

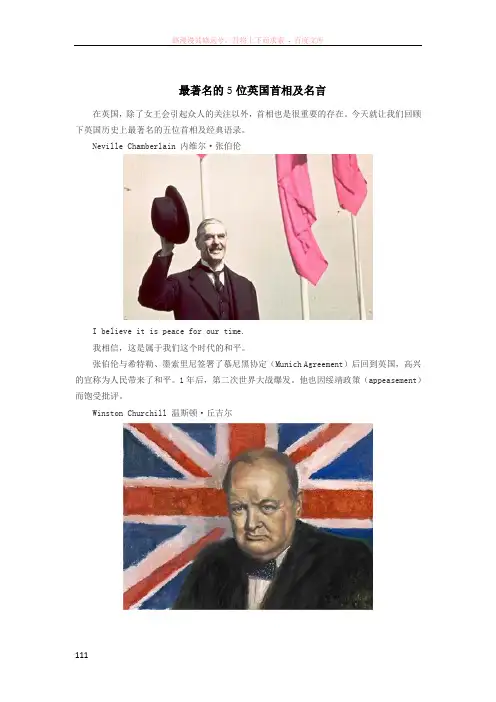

Neville Chamberlain 内维尔·张伯伦I believe it is peace for our time.我相信,这是属于我们这个时代的和平。

张伯伦与希特勒、墨索里尼签署了慕尼黑协定(Munich Agreement)后回到英国,高兴的宣称为人民带来了和平。

1年后,第二次世界大战爆发。

他也因绥靖政策(appeasement)而饱受批评。

Winston Churchill 温斯顿·丘吉尔We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.我们将在海滩上战斗,我们将在登陆地点战斗,我们将在田野和街头战斗,我们将在山区战斗。

我们永不投降。

(敦刻尔克大撤退后丘吉尔如是说。

)众所周知,在丘吉尔首相的领导下,英国获得了第二次世界大战的胜利。

但许多人也许不知道,他还是一位伟大的作家。

《二次世界大战回忆录》(The Second World War)和许多振奋人心的演讲让他获得了1953年的诺贝尔奖。

Margaret Thatcher 撒切尔夫人What Britain needs is an iron lady.大不列颠需要铁娘子。

被称为“铁娘子”的撒切尔夫人是英国至今唯一的一位女首相,也是近百年来任期最长的一位。

她治下的英国获得了马岛战争的胜利,并和中国签署条约,于1997年移交香港主权。

Clement Attlee 克莱门特·艾德礼I think the British have the distinction above all other nations of being able to put new wine into old bottles without bursting them.我觉得英国高于其它所有国家之处在于我们会用旧瓶装新酒,而不是打碎瓶子。

史上罕见“兄弟内阁” 张伯伦哥俩害苦英国来源:环球时报-环球网2010年11月03日10:37我来说两句(0)复制链接打印大中小英国米利班德兄弟为竞选工党新党魁“同室操戈”,最终弟弟获胜。

在报道这场竞选时,不少媒体提到这对兄弟曾在2007年同时进入内阁,产生英国历史上少有的“兄弟内阁”。

在英国政坛,父子、兄弟、夫妻都进入议会并不新鲜,但同时入阁却很罕见。

1938年,英国第17代德比伯爵的两个儿子同在内维尔·张伯伦的内阁担任要职是一个先例。

而张伯伦和他哥哥作为那个时代著名的政坛兄弟,也在某种程度上被认为是一个“兄弟内阁”。

首对“内阁兄弟”来自德比伯爵家族1938年5月,英国保守党议员爱德华·蒙塔古·卡文迪什·斯坦利入选首相张伯伦的内阁,任自治领事务大臣。

令很多人惊奇的是,爱德华的弟弟奥利弗·斯坦利也是内阁成员,担任贸易大臣。

这在英国历史上,也算开启了一个先例。

不过,这个先例并不吉利,仅仅5个月后,哥哥爱德华就去世了,年仅44岁,甚至没来得及继承父亲的德比伯爵称号。

哥哥死后,奥利弗继续在张伯伦内阁任职。

1940年1月,他被任命为陆军大臣。

很多人都期待奥利弗在这个职位上有所表现,因为他的父亲第17代德比伯爵曾在一战期间担任该职务。

不过,只过了4个月,张伯伦内阁就倒台了,新任首相丘吉尔直到两年后才启用奥利弗,让他担任殖民地事务大臣。

1945年,丘吉尔领导的保守党在大选中失败后,奥利弗成为保守党议员中最重要的人物之一,但由于健康状况恶化,他在1950年就去世了。

很多人认为,如果他能多活几年,很可能在1951年丘吉尔的新内阁中担任财政大臣。

奥利弗·斯坦利兄弟能创造英国政坛的“兄弟内阁”奇迹并不奇怪,因为他们出身于英国古老的贵族——斯坦利家族,即德比伯爵家族。

这个家族的成员在几个世纪中一直指导着英国政治。

德比伯爵家族声名显赫始于第14代德比伯爵爱德华·杰弗里·史密斯·斯坦利,他曾三次担任英国首相。

阿瑟·尼维尔·张伯伦阿瑟·尼维尔·张伯伦简介阿瑟·尼维尔·张伯伦简介阿瑟·尼维尔·张伯伦(arthur nevile chamber lain,1869—1940),1869年3月18日出生于英国伯明翰市的巨富之家。

1889年,张伯伦从伯明翰梅森学院毕业,先在会计师事务所工作,后到西印度群岛的巴哈马岛上经营他父亲创办的剑麻种植园。

张伯伦经营不善,于1897年放弃种植园,回到伯明翰,先后担任过两家金属加工公司的董事和经理。

1911年,张伯伦依靠家族的势力,当选为伯明翰市议员。

四年后他当选为伯明翰市长。

任内因建立英国第一个城市救济银行而赢得某些声望。

1916年12月,张伯伦出任劳合·乔治战时联合政府中新设立的国民兵役局局长,7个月后因为没有实权而辞职。

1918年底,张伯伦在家人支持下,以保守党候选人的身份参加下议院竞选,当选为议员。

从此,他跻身于政界,先后出任博纳·劳政府和两届鲍德温政府的邮电总局局长、财政大臣和卫生大臣,成为英国政界的头面人物。

英国统治集团内部,在如何对付德国战争威胁的问题上存在意见分歧。

以丘吉尔为代表的对德强硬派认为,德国的目标是控制整个欧洲,英德矛盾不可调和,战争正在逼近,必须加强战备,联合法、美及其他有关国家,组成以英法两国为核心的“武装的国际联盟”,并调整与社会主义苏联的关系,共同对付法西斯的侵略扩张。

以张伯伦为首的对德绥靖派则认为,对德国采取强硬行动会引起“普遍的欧洲战争”,英国在这场战争中,只会遇到“无法预料的灾难”而“不会赢得任何东西”,故而极力主张对德国的侵略扩张采取妥协、退让、姑息的绥靖政策。

1937年5月28日,张伯伦出任首相。

他自信“对欧洲整个局势,甚至对整个世界了如指掌”,一反前任首相不多过问外交事务的作风,统揽外交大权,不让整个内阁参与外交政策,独断专行,推行绥靖政策。

历史边缘的虚构博弈——《慕尼黑:战争边缘》今天聊聊英国电影《慕尼黑:战争边缘》。

本片改编自罗伯特·哈里斯的同名小说,是一部历史题材惊悚电影,聚焦于1938年慕尼黑协定的紧张局势。

故事设定在欧洲濒临战争的关键时刻,希特勒准备入侵捷克斯洛伐克的苏台德地区,英国首相张伯伦试图通过外交手段避免冲突。

张伯伦出卖别国利益做出让步,以便争取时间,他为自己行为辩护的理由是为可能的战争做准备。

电影通过虚构的英国首相秘书休·莱加特和德国外交官保罗·冯·哈特曼的视角,展示了他们努力揭示希特勒真实意图的过程。

影片融合了真实历史与虚构故事,通过虚构角色休·莱格特和保罗·冯·哈特曼的视角,展现他们揭示希特勒真实意图、阻止战争爆发的紧张剧情。

莱格特和哈特曼,曾是牛津的老友,一个在英国政府中默默奉献,一个在德国外交界拼搏,他们的故事在个人道德与历史潮流的冲突中交织。

虽然年轻,却背负着沉重的责任。

在他们的眼中,观众可以看到恐惧与迷茫,还有更重要的坚定与勇气。

虽然电影中的休·莱格特和保罗·冯·哈特曼是虚构角色,但他们的灵感确实源自真实人物。

哈里斯透露,这些角色部分受到外交官亚当·冯·特罗特·祖·索尔茨和学者阿尔·罗斯的影响。

罗斯在牛津大学对特罗特表现出了强烈的柏拉图式依恋,尽管特罗特比— 1 —电影中的哈特曼显得更为高冷。

他同样参与了1944年克劳斯·冯·施陶芬贝克暗杀希特勒的计划,最终失败,特罗特也被处决了。

影片并非传统意义上的战争片,没有大规模的战斗场面或震撼的战争画面。

它以紧张的外交谈判和隐秘行动来创造悬念和紧张气氛。

导演克里斯蒂安·施沃乔用手持摄像机和迅速剪辑的方式,把观众直接带进主角们的紧张世界,让观众感受到那种无力和危机四伏的时代气息。

这部电影在真实历史事件的基础上,融入了虚构角色的视角,增加了悬念和紧张感。

张伯伦的领导一战的转折张伯伦的领导:一战的转折20世纪初,世界各国的政治格局正在发生巨变。

而在这个重要的历史时刻,一位领导者的决策,可以引领国家的命运。

而这位领导者就是英国的前首相张伯伦。

张伯伦的领导在一战期间扮演了关键的角色,对于英国以及整个世界产生了深远的影响。

本文将从张伯伦的领导力、一战的转折点以及其对世界格局的影响三个层面来进行探讨。

第一,张伯伦的领导力领导力被认为是一位领导者在担任特定职位期间所展现出的能力和素质。

而张伯伦作为英国首相,他的领导力在一战期间得到了充分展示。

首先,张伯伦具有决策力和果敢的特点。

在一战初期,张伯伦坚信通过与德国进行和平谈判可以维持和平,并采取了许多努力来达到这一目标。

然而,随着战争的持续,张伯伦意识到和平谈判已经不再现实,于是果断地改变了自己的决策,决定与德国进行武装抗争。

其次,张伯伦具备灵活的思维和辩证的判断力。

在一战期间,张伯伦面临着重重困难和不确定性。

他能够根据战局变化做出相应的应对,不断调整战略和策略,以确保英国的利益得到最大化。

此外,张伯伦还善于从各种信息和观点中提取有效的因素,并进行综合判断和决策。

第二,一战的转折点在一战期间,有几个关键的时刻标志着战争的转折。

其中最重要的就是1917年的索姆河战役。

这个战役标志着战争的胶着状态被打破,盟军取得了重要的战略性胜利。

而在这个战役中,张伯伦的领导起到了至关重要的作用。

索姆河战役发生在1917年,此时德国正试图通过潜在的胜利来结束战争。

然而,张伯伦意识到这对英国和盟军来说是一个关键的时刻,他积极地策划并组织了一系列行动,以确保战役的成功。

最终,盟军在张伯伦的领导下成功地击退了德国的进攻,不仅保卫了索姆河地区,也使得战争的胜利更加接近。

第三,对世界格局的影响张伯伦的领导在一战期间对整个世界格局产生了深远的影响。

首先,在战争的转折点上,张伯伦的领导使得英国获得了更大的谈判优势。

索姆河战役的胜利成为盟军赢得战争的契机,也促使了德国的投降。

慕尼黑会议:1938年9月29~30日,英国首相张伯伦、法国总理达拉第、纳粹德国元首希特勒和意大利首相墨索里尼在德国慕尼黑举行的关于割让捷克斯洛伐克的德意志族聚居区苏台德领土给德国的四国首脑会议。

德国觊觎捷克很久,1938年,德国武装入侵了捷克的苏台德地区,面对纳粹德国的扩张野心,英国、法国政府推行绥靖政策,企图牺牲捷国家利益而将德国侵略矛头引向东方,以缓和与德国的矛盾,维护自身安全。

为达此目的,英国首相张伯伦在与希特勒会谈后同意将苏台德地区割让给德国,法国总理达拉第则与英国保持一致,慕尼黑会议是绥靖政策的顶峰。

绥靖政策:绥靖政策也称姑息政策。

一种对侵略不加抵制,姑息纵容,退让屈服,以牺牲别国为代价,同侵略者勾结和妥协的政策。

第二次世界大战前,这一政策最积极的推行者是英国、法国、美国等国。

20世纪30年代前,绥靖政策主要表现为扶植战败的德国、支持日本充当防范苏联的屏障和镇压人民革命的打手。

这从凡尔赛体系、华盛顿体系中可以窥见端倪。

在道威斯计划、杨格计划、洛迦诺公约中则更具体化了。

祸水东引:二战之前英法推行绥靖政策的主要原因,希望将希特勒的战争危害引向东部,使其首先攻打苏联,同时维护英法的即得利益。

《苏德互不侵犯条约》:《苏德互不侵犯条约》是1939年第二次世界大战爆发前苏联与纳粹德国在莫斯科所秘密签订之互不侵犯条约。

斯大林为了保护苏联的安全及利益,故此放弃与英法共同抗德,反而与之保持表面上的友好关系,以争取时间及空间应对德国在日后可能的军事行动。

另一方面,希特勒为了达成闪电战军事效果,避免过早与苏联发生冲突,故也愿意与苏联签订非战条约。

绥靖政策的主要表现:1.1931年9月18日,日本发动九一八事变,侵占我国东三省,美国表示无疑干涉日本在在“满洲”的行动。

2.1934年,意大利入侵埃塞俄比亚,英法表示不干涉,并没有封锁苏伊士运河。

3.1933年,德国退出国联,1935年英德签订《英德海军协定》破坏凡尔赛合约。

《至暗时刻》电影观后感“肉食者鄙,未能远谋。

”在面对“日不落帝国”的至暗时刻,以张伯伦和哈利法克斯为首的英国领导层却尽显“鄙”态,上演了一场“肉食者鄙”的闹剧。

影片开头,反对党对张伯伦展开狂风暴雨般的攻击,而张伯伦却一言不发,与哈利法克斯对视一眼后,便决定将首相之位交给哈利法克斯。

不难看出,张伯伦的下台已成定局,他也自知无力挽回局面,于是选择将责任推卸给哈利法克斯。

张伯伦随后组织保守党会议,并宣布自己将辞职。

而被他视为继任者的哈利法克斯却拒绝担任首相。

哈利法克斯的如意算盘是,如果此时重新组阁,一旦战败,责任将归咎于他;如果和谈成功,他将以“高瞻远瞩、深谋远虑”的形象获得上下议院的支持,从而重新组阁。

因此,他决定让张伯伦去独自面对风暴,而自己则躲在其后坐收渔翁之利。

然而,事与愿违,保守党最终还是选择了丘吉尔。

丘吉尔在就职演说上表示要与敌人斗争到底,这与张伯伦的“外交谈判”初衷背道而驰,因此他顷刻间失去了张伯伦的支持,而哈利法克斯则趁机提议强制启动不信任表决,让丘吉尔下台。

在影片中,张伯伦和哈利法克斯始终将和平挂在嘴边,看似忧国忧民,实则是为了维护自己的利益。

他们不愿意冒险,因此极力主张与法西斯和谈,以保住自己的地位和利益。

他们出身贵族,代表着既得利益集团的利益,因此更倾向于通过和谈来维持现状,而不是冒险宣战。

与张伯伦和哈利法克斯不同,丘吉尔虽然也是贵族出身,但他明白战争的必要性。

他在最绝望的时候也没有放弃自己的立场,坚持以战争求和平。

他明白,只有通过坚决的抵抗,才能保卫国家的利益和尊严。

在历史的长河中,类似张伯伦和哈利法克斯这样的“肉食者”并不鲜见。

他们满口仁义道德,却为了自己的利益而不惜牺牲国家和民族的利益。

在明末清初的东林党人身上,我们也看到了同样的现象。

他们一面标榜自己忠君爱国,一面又以各种借口拒绝为国捐躯。

当他们投降清军后,为了邀功请赏,不惜帮助清兵镇压汉人,肆意屠戮掠夺,成为了民族的罪人。

慕尼黑会议相关的名词解释慕尼黑会议(Munich Conference):也称为慕尼黑峰会或慕尼黑协议,是指1938年在慕尼黑召开的会议。

这次会议的目的是解决当时纳粹德国领导人希特勒与其邻国之间的领土争端问题,特别是有关捷克斯洛伐克边境地区的争议。

希特勒(Adolf Hitler):德国纳粹党的领袖和德国总理,也是慕尼黑会议的主要参与者之一。

希特勒以征服欧洲和推行种族主义的野心而闻名,并试图通过外交手段来实现这些目标。

英国首相张伯伦(Neville Chamberlain):当时的英国首相,也是慕尼黑会议的主要参与者之一。

张伯伦主张通过妥协和外交手段来避免战争,并在会议上与希特勒达成了慕尼黑协议。

慕尼黑协议(Munich Agreement):由德国、英国、法国和意大利四国签署的协议,旨在解决捷克斯洛伐克边境争端问题。

根据该协议,捷克斯洛伐克被迫割让苏台德地区给德国,以换取避免战争。

捷克斯洛伐克(Czechoslovakia):慕尼黑会议涉及到的一个国家,当时包括捷克人和斯洛伐克人。

捷克斯洛伐克在会议上被迫割让苏台德地区给德国。

苏台德地区(Sudetenland):位于捷克斯洛伐克西北部的一个地区,拥有德裔人口较多。

根据慕尼黑协议,苏台德地区被割让给德国。

法国总理达拉第(Édouard Daladier):法国当时的总理,也是慕尼黑会议的主要参与者之一。

他与张伯伦一起与希特勒进行了谈判。

戈林(Hermann Göring):纳粹德国的高级官员,也是慕尼黑会议的主要参与者之一。

他在会议上代表希特勒进行了谈判。

签字仪式(Signing Ceremony):慕尼黑会议最终达成的协议在会议期间进行了正式签字仪式,代表各国政府的代表在仪式上签署了协议文件。

国际关系重塑:慕尼黑会议对欧洲的政治和军事格局产生了深远影响,被视为国际关系重塑的重要里程碑,也加速了二战的爆发。

莫斯科会议(Moscow Conference):慕尼黑会议后不久,1938年10月,英法与德意志国之间的进一步谈判在莫斯科举行。

考点:慕尼黑会议召开的背景、时间、与会国及会议结果会议背景:希特勒上台后,德国大肆扩军备战,吞并了奥地利,却没有受到国际社会有效地抵制和制裁。

侵略野心进一步膨胀,进而将矛头指向捷克斯洛伐克;召开时间:1938年9月与会国:德国(希特勒)、意大利(墨索里尼)、英国(张伯伦)、法国(达拉第)会议结果:签订《慕尼黑协定》,牺牲了捷克斯洛伐克利益。

例题11938年9月,英国首相张伯伦与法国总理达拉第接受了希特勒的条件,然后对捷克政府施加极大压力,要捷克屈服,即签署它自己的死亡证书。

这里的“死亡证书”指的是()A.《凡尔赛和约》B.《慕尼黑协定》C.《联合国家宣言》D.《欧洲联盟条约》答案:B解析:四个选项中,英国首相张伯伦、法国总理达拉第、以及希特勒签订的是《慕尼黑协定》,答案B。

例题21938年,德、意、英、法四国政府的首脑在德国签订了慕尼黑协议,这一事件被称为慕尼黑阴谋。

该“阴谋”直接损害了下列哪个国家的利益?()A.波兰B.法国C.捷克斯洛伐克D.意大利答案:C解析:《慕尼黑协定》把苏台德等地割让给德国,牺牲了捷克斯洛伐克利益,答案C。

1. 参加慕尼黑会议的国家有()①英国②法国③美国④德国⑤捷克斯洛伐克⑥意大利A.①②④⑤⑥B.①②④⑥C.①②③④⑥D.①②③④⑤⑥2.下图是1938年第二次世界大战前在某一次会议上几个国家领导人的留影照片,结合所学知识判断这次会议是()A.签署《联合国家宣言》的华盛顿会议B.雅尔塔会议C.签订《九国公约》的华盛顿会议D.慕尼黑会议3.捷克斯洛伐克代表被拒之门外,英法代表向他们告知会议结果并蛮横地声称:“这是无权上诉和不能修改的判词”。

这次会议是A.巴黎和会B.华盛顿会议C.慕尼黑阴谋D.雅尔塔会议4.参加慕尼黑会议的英国首相是()A.达拉第B.张伯伦C.希特勒D.墨索里尼1.B解析:英国、法国、德国、意大利四国参加了慕尼黑会议,答案B。

2.D解析:1938年召开的会议是慕尼黑会议,答案D。

绥靖首相——张伯伦亚瑟·内维尔·张伯伦(Arthur Neville Chamberlain,1869年3月8日—1940年11月9日),英国政治家,1937年到1940年任英国首相。

他由于在第二次世界大战前夕对希特勒纳粹德国实行绥靖政策而倍受谴责。

是第二次世界大战中积极主张推荐绥靖政策而闻名,而使法西斯主义气势大增,绥靖政策是第二次世界大战的加速原因。

希特勒迅速做大的关键人物:英国绥靖首相张伯伦亚瑟·内维尔·张伯伦(Arthur Neville Chamberlain,1869年3月8日—1940年11月9日),英国政治家,1937年到1940年任英国首相。

他由于在第二次世界大战前夕对希特勒纳粹德国实行绥靖政策而倍受谴责。

是第二次世界大战中积极主张推荐绥靖政策而闻名,而使法西斯主义气势大增,绥靖政策是第二次世界大战的加速原因。

早期经历内维尔-张伯伦(1869一1940),英国政治家,20世纪30年代绥靖政策的代表人物。

1869年3月18日出生于英国伯明翰市。

1889年,伯明翰梅森学院(今伯明翰大学)毕业,先在一家会计事务所工作,后经营剑麻种植园、担任两家金属加工公司的董事和经理。

1918年当选下议院议员,1922年起历任邮政大臣、卫生大臣、财政大臣等职,为保守党领袖。

1937年5月28日,张伯伦出任首相。

此时欧洲的安全已受到德意法西斯的威胁,张伯伦对希特勒和墨索里尼作了一系列让步,想借此换取欧洲的和平。

他所执行的政策被后人称为“绥靖政策”。

1938年希特勒出兵侵占奥地利,随后又陈兵捷克边境。

张伯伦在下院发表演说谴责德国的侵略行为,但无具体的行动;相反默认了意大利侵略埃塞俄比亚和德、意武装干涉西班牙,并纵容日本侵略中国。

在随后出现的苏台德危机中,张伯伦于1938年9月间两次飞往德国亲自与希特勒会谈。

9月28日至30日,与希特勒、墨索里尼和达拉第在慕尼黑举行会议,同意德国对捷克斯洛伐克的领土要求,并迫使捷克政府同意慕尼黑协定。

浅析张伯伦推行绥靖政策的原因作者:陈鑫彬导师:王德春(韩山师范学院政法系,广东,潮州,521041)An Shallow Analysis of Reasons For Chamberlain Appeasement Policy Author : Chen XinBin Tutor: Wang DeChun (Department of Politics and law, Hanshan Normal University , Chaozhou ,Guangdong, 521041)摘要:20世纪30年代,纳粹德国崛起于欧洲,大规模重整军备,国际局势日趋紧张,大战危险与日俱进。

张伯伦担任首相后,推行绥靖政策,力图避免战争。

我认为张伯伦推行绥靖政策的原因有:和平主义思潮泛滥;英国自身实力的削弱;英苏互相猜忌;对苏联实力的怀疑;英国统治阶级内部政见不一,英联邦各自治领的支持;张伯伦低估纳粹野心及一心追求和平;重整军备不力,过分依赖外交。

关键词:张伯伦;绥靖政策Abstract:In 1930s Nazi Germany rose in Europe and revived arms massively. The international condition became more and more serious, the risk of war was increasing with time elapsed .Chamberlain assumed office of prime minister and carried out appeasement policy to prevent the war. I think there are seven reasons for his policy: the pour of peace thought; the decline of Britain’s power; the suspicion between Britain and Soviet Union; the doubt of Soviet Union’s strength; the division of government and the autonomous region’s support; Chamberlain underestimated Nazi Germany’s ambition and he was thirsty for peace; the week army force and rely on diplomacy excessively.Key words:Chamberlain; appeasement policy关于绥靖政策,国内外不少学者对其做过研究发表过不少评论。

国王的演讲:乔治六世与英国伦敦反战时期的历史背景揭秘1. 引言在二战期间,英国国王乔治六世通过一系列鼓舞人心的演讲,成为了民众信任和支持的象征。

然而,在理解这些演讲之前,我们需要了解当时英国和伦敦所处的历史背景。

2. 英国与世界大战在20世纪30年代初到40年代初之间,欧洲发生了一系列军事冲突,最终导致全球爆发第二次世界大战。

作为一个重要的列强,英国也卷入了这场残酷战争。

然而,在战争之初,英国并未立刻参战。

3. 英国政治局势3.1 英国首相内维尔·张伯伦 20世纪30年代初期,内维尔·张伯伦担任英国首相。

他采取了一项外交政策——'和平在我们时间'(Peace for Our Time),试图通过妥协避免战争爆发。

(详细描述该政策及其影响)3.2 战争的来临然而,纳粹德国的侵略行动并未停止。

1939年,纳粹德国入侵波兰,引发了英法对德宣战。

这场战争也被称为二战。

4. 乔治六世继位4.1 父王阿尔伯特国王逝世在战争爆发期间,英国君主是乔治五世国王。

然而,在1940年去世后,他的次子乔治六世接任了王位。

4.2 国家危机与演讲技巧(描述当时英国所面对的困境和挑战;解释乔治六世成为民众支持和鼓舞的象征)5. 国王的演讲5.1 "我们将永不投降" 在1940年5月,德军威胁到了英国,并准备入侵。

正是在这个时候,乔治六世发表了一次重要演讲——"我们将永不投降"。

(详细描写这场演讲中所传达的信息和目标)5.2 震撼与勇气通过他坚定而感人的口才,乔治六世成功地激励了英国人民,并增强了他们对胜利的信心,尽管面临巨大的困难和挑战。

6. 结论乔治六世在英国伦敦反战时期的演讲成为了一段传奇。

他的声音和话语不仅鼓舞了英国人民,也激励着整个世界。

从乔治六世的演讲中,我们可以看到一个国王如何成为了一个国家和人民所需要的象征。

他在最黑暗的时刻给予希望、支持和勇气。

作者: 郑析

出版物刊名: 郑州大学学报:哲学社会科学版

页码: 85-89页

主题词: 希特勒;绥靖政策;法西斯;第二次世界大战期间;帝国主义;英国海军;苏联;慕尼黑协定;资产阶级;斯大林

摘要: <正> 第二次世界大战期间,英国有一个臭名昭彰的人物,这就是一九三七年五月至一九四○年五月担任英国首相的张伯伦。

他在任首相期间,伙同法国总理达拉第,在欧洲推行“绥靖政策”以让步、妥协、出卖别国利益的办法纵容法西斯德画吞并弱小国家,进攻苏联。

他们干尽了坏事,最后自己也落了个可耻的下场。

内维尔张伯伦简介职业:英国首相国籍:英国为什么出名:张伯伦在1937年至1940年担任英国首相,他的*** 被纳粹德国在欧洲的侵略行动所引发的危机所支配。

今天人们对他记忆犹新,主要是因为他未能安抚希特勒,特别是在1938年签署慕尼黑协定,将捷克斯洛伐克的部分地区割让给德国。

在成为总理之前,张伯伦曾在几个内阁中担任卫生部长和财政大臣。

当斯坦利鲍德温在1937年退休时,张伯伦接手了。

他安抚希特勒的努力在当时广受欢迎,尤其是他在慕尼黑的协议(这导致了现在声名狼藉的宣称“我们时代的和平”的讲话)。

最后,希特勒没有停止他的侵略策略,当德国在1939年9月入侵波兰时,张伯伦被迫宣战,开始了第二次世界大战。

他带领英国度过了前8个月的冲突。

在灾难性的挪威竞选之后,他辞职了,因为很明显,如果他是首相,就不可能组建一个由所有党派组成的国家*** 。

他由温斯顿·丘吉尔接任,1940年11月死于癌症。

一些历史学家对张伯伦的评价更为有利,他们声称,1938年的英国战争将是灾难性的,因为他们还没有准备好。

尽管如此,他在英国首相排行榜上的支持率仍然很低。

出生日期:1869年3月18日出生地:英格兰汉普郡赫克菲尔德星号:双鱼座死亡日期:1940年11月9日(71岁)死因:肠癌文章和照片我听到了阿道夫·希特勒的声音。

……希特勒威胁捷克斯洛伐克的讲话今天播出。

9月26日,在一家美国酒店,一名记者在听《欧洲疯狗》节目,1938年结婚生活1911-01-05英国首相内维尔·张伯伦(41岁)结婚安妮·德维尔·科尔内维尔·张伯伦生平事迹1937-05-28内维尔·张伯伦成为英国首相1938-02-20英国外交大臣安东尼·伊登辞职声明内维尔·张伯伦首相已平息纳粹德国1938-09-15英国首相内维尔张伯伦于1938-09-17年在贝希特斯加登拜访阿道夫希特勒英国首相内维尔张伯伦于1938-09-23年离开慕尼黑英国首相内维尔张伯伦飞往慕尼黑1938-09-30年希特勒、墨索里尼、达拉迪耶和张伯伦签署的慕尼黑条约,迫使捷克斯洛伐克将领土交给德国1940-05-10温斯顿·丘吉尔接替内维尔·张伯伦成为英国首相在Facebook上分享英国著名首相奥古斯都·菲茨罗伊鲍里斯·约翰逊查尔斯·沃森·温特沃斯大卫·卡梅伦亨利·佩勒姆温斯顿丘吉尔。

做人不能目光短浅的事例

英国首相张伯伦鉴于第一次世界大战造成的灾难的经验,极,认为可以通过谈判避免战争。

张伯伦是受传统欧洲政治体系教育的人,他的政治对手都承认他是一个诚实的人,他的思路与时代不合,因此他不顾自己内部的反对,尤其是来自丘吉尔的反对,力图和希特勒达成和平,他自己称之为执行一个“绥靖政策”。

1938年9月12日,希特勒扬言要对捷克斯洛伐克采取军事行动。

德国军队开始大规模地向边境集结。

捷克斯洛伐克政府立即实行军事动员,欧洲战争大有一触即发之势。

张伯伦按捺不住内心的恐惧,9月13日晚,他迫不及待地向希特勒发出一份“特急电报”:“鉴于局势日益严重,我提议立即前来见你,以寻求和平解决的办法,我提议乘飞机来,并且准备就在明天启程。

”

1938年9月22日,这位自命为欧洲“和平使者”的张伯伦,违背捷克斯洛伐克人民意愿,无视世界舆论的责难,夹着公文包,带着英法联合方案,登上飞机,第二次飞往德国,继续与希特勒进行肮脏的政治交易。

德国入侵波兰后,英国和法国表面上在履行保障波兰安全的诺言,实际上并未出兵援助波兰。

英法军队按兵不动,宣而不战。

希特勒利用这种“奇怪的战争”所提供的大好时机而于1940年4月9日对丹麦和挪威发动闪电攻击,英国远征军在随后发生的挪威战役中遭到失败。

德国5月10日又出动大军进攻比利时、荷兰、卢森堡,直逼英法本土,英国舆论哗然。

张伯伦被迫于5月10日引咎辞职,由丘吉尔接任首相职务。

英国首相张伯伦众所周知,张伯伦的绥靖政策纵容了法西斯头子的嚣张气焰,他全力运作出的《慕尼黑协定》成为日后二战爆发的重要原因。

历史上,张伯伦很有名气,是因为他作为一位首相的懦弱和搬起石头砸自己的脚的笑话,甚至许多历史书上也是如是说。

但是,今天我想另外一个方式来看待这位倒霉的首相——拉长时间跨度,考量身前生后事。

一、首相生平——煮酒论英雄自不必说,每一位能成为首相的人必有过人之处。

至少在执政期显示出了万人之上的眼光或者本事。

对张伯伦而言,一生大起大落,可称传奇,可书传记。

亚瑟·内维尔·张伯伦(Arthur Neville Chamberlain,1869年3月8日—1940年11月9日)1869年3月8日出生于英格兰伯明翰的一个政治世家,他父亲约瑟夫曾担任伯明翰市长、内阁殖民大臣,他的异母长兄奥斯汀曾担任英国邮政总长、财政大臣、印度事务大臣、掌玺大臣、保守党领袖、外交大臣等。

张伯伦父亲的前妻只生下奥斯汀后即去世,张伯伦亲生母亲在他6岁时也去世,所以张伯伦从小非常内向,不愿意参加学校的社团活动。

后来他开始对植物学和鸟类感兴趣,他也热爱音乐和文学,以后在关键时刻经常引用莎士比亚的名句,晚年也喜好钓鱼。

大学他就读于伯明翰大学的前身玛松科学学院,他是英国历史上仅有的两位不是牛津大学和剑桥大学毕业的首相之一。

(另一位是1846年至1852年担任首相的,爱丁堡大学毕业的约翰·罗素爵士。

张伯伦的早年经历并没有太多出奇之处,甚至不算成功。

他大学主修的是冶金学,但毕业后到了一家会计师事务所工作。

1890年他们家财政状况不景气,他和兄长奥斯汀到南美安德罗斯岛经营菠萝麻种植园,但没有成功,1896年种植园倒闭,他回到英国。

回国后他的事业到很顺利,他先后在伯明翰几家工厂担任经理,经营金属制造业,逐渐有了名气,成为一位成功的经理。

在此之后他逐渐步入政界。

1911年到1916年期间,他从伯明翰的议员做到了市长一职。

此后,他相继在两任政府间担任议会议员、邮政总长、财政大臣、卫生大臣。

在家族势力的帮助下,他一步一步走到了保守党党魁的位置,步入了英国权力顶端。

1937年5月28日张伯伦正式成为英国首相。

此前说过,张伯伦在任职首相期间一直信奉的就是绥靖政策。

出任保守党政府首相后,执行与纳粹妥协,怂恿其东进反苏的政策。

1938年3月,A.希特勒德国吞并奥地利,张伯伦声称在保障奥地利独立方面,不承担任何义务。

4月,英国政府正式承认德国对奥地利的吞并。

与此同时,张伯伦政府同意大利签订条约,承认意大利对埃塞俄比亚的侵占;并纵容意大利对西班牙继续进行武装干涉。

在远东,他奉行纵容日本侵略中国的政策。

同年9月,积极参加策划出卖捷克斯洛伐克的慕尼黑阴谋。

9月30日,张伯伦又同希特勒签署《英德互不侵犯宣言》。

第二次世界大战爆发后,张伯伦被迫作出强硬姿态,下令加速实行重整军备计划。

1940年4月,英军在援助挪威的战役中战败,5月10日德军入侵荷兰、比利时、卢森堡。

同日,张伯伦辞去首相职务。

后在W.L.S.丘吉尔内阁中任枢密院院长。

1940年9月30日辞去枢密院院长和保守党领袖的职务。

张伯伦在战争爆发前有一个绰号:“我爱柏林先生”,他的宣战被称为“电话战争”,因为一直维持到希特勒进攻荷兰时英国才真正进入战争。

1937年9月29日,张伯伦同达拉第、希特勒、墨索里尼一起,在慕尼黑举行英、法、德、意四国首脑会议,签署了将苏台德区割让给德国的《慕尼黑协定》。

以“和平使者”自居的张伯伦在回国后高呼:“从今以后,整整—代的和平有了保障。

”“现在我请你们回去,在你们的床上安心睡觉吧!”然而,《慕尼黑协定》的签订标志着英、法绥靖政策的顶峰。

张伯伦与希特勒与墨索里尼勾结出卖了捷克斯洛伐克,同时破坏了英、法在东欧的同盟体系,加强了纳粹德国的经济和军事实力,助长了德、日、意法西斯的侵略气焰。

该协定的签订不但没有换来张伯伦所宣扬的“一代人的和平”,反而加速了世界大战的爆发。

1939年9月,纳粹德国大举进攻波兰,挑起了第二次世界大战。

第二次世界大战爆发后,张伯伦被迫作出强硬姿态,下令加速实行重整军备计划。

1940年4月,英军在援助挪威的战役中战败,5月10日德军入侵荷兰、比利时、卢森堡。

同日,张伯伦辞去首相职务。

时任海军大臣的丘吉尔以381票对0票的绝对优势接任首相。

但是张伯伦并没有因此而而黯然退出历史舞台,而是全力支持丘吉尔的内阁,乃至胃癌缠身仍在家审批文件。

鞠躬尽瘁,不外如是。

1940年11月9日,他在汉普郡去世,享年71岁。

二、首相的功绩——百年孤独对于普通人而言,他们往往要从对与错之间做出选择,然而对一国首相来说,他们往往是从很多个正确的选择中选择一个最行之有效的加以实施。

但这句话并不适合处在乱世中的张伯伦。

至今,仍有大量著作批评他的《慕尼黑协定》是鼓励纳粹,说他是一个“罪人”,丘吉尔的《二战回忆录》认为只有自己是保守党的主战派,张伯伦违背了保守党的一贯政策。

但是近年来,一些历史学家提出不同的看法,认为他的政策是合理的,张伯伦的政策是保守党政策的合理延续。

张伯伦的失败的外交政策掩盖了他的成功的国内政策,社会历史学家认为他的政策使英国逐渐走上“福利国家”的道路。

我们来看英国如今的福利制度。

虽然备受抨击,但张伯伦的其他经济政策倒是有效的,他采取了一种被称为“理性化”的政策,在当时经济萧条的情况下,由政府购买陈旧的工厂和矿山,令其倒闭,使得新工厂有条件成立。

由于这项政策,到了1938年,英国已经具有用世界上最新技术装备的工厂,有生产最新式武器的能力。

所以说,张伯伦其实是在努力建设本国经济和军事力量。

但是,这些东西在战争前不会有那个国家会大肆宣扬。

换句话说,他就是为丘吉尔做了嫁衣,替他承受民众的战争压力,成全了一代荣耀首相。

第一次世界大战结束后,世界经济一片萧条,即使是战胜国的英国,直接损失达120亿英镑,同时造成大量劳动力的丧失。

1921年起,英国的失业人数以每年120万人左右的速度直线上升。

彼时英国经济已是衰败不堪,日落西山。

因此,20世纪二三十年代,英国历届政府都把主要精力放在解决经济问题上,把重整军备看作是恢复经济的障碍,企图以没有实力为后盾的外交政策,达到保住霸主地位的目的。

张伯伦可谓是“受任于败军之际,奉命于危难之间”。

他所执行的政策是保守党历届政府政策的合理延续,而英国有足够的军备应付二次大战,也确实是张伯伦的功劳。

张伯伦失败的外交政策掩盖了他成功的国内政策,社会历史学家认为他在卫生部长任内推行的政策,使英国在战后逐渐走上“福利国家”的道路。

有关张伯伦的文件和政府档案存放于伯明翰大学作特别馆藏。

张伯伦在国内政策中主张改革,社会保障:1937年通过《工厂法案》,规定最长工作时间,工作场所环境标准,改善工作条件;1938年通过《住房法案》,为改善棚户区和住房拥挤区域提供补助,控制经济住房房租;1937年通过《体育训练法案》,鼓励体育训练和健康饮食,为人民提供义务体检;1938年通过《煤炭法案》允许不同工业联合;1938年通过《带薪假日法案》,为一千一百万工人提供了带薪休假。

至今这都是很多国家没有达到的。

这位饱受诟病的首相却在二十世纪三十年代这种风云变幻的大时代里做出了如此改变。

可谓用心良苦,百年大计,甘作基石。

他的政府还曾经主张更为激进的改革,包括废除鞭刑;改革审判体系;将义务教育体系延长到15岁;建立医疗保险和家庭补贴等,但由于第二次世界大战爆发,政府变更而没有落实。

张伯伦在位时,在爱尔兰问题上做出巨大努力,是二战时期英国得到爱尔兰帮助的重要原因。

此时,我们站在岁月的岸口,用清醒的头脑来看看如今与每个英国人息息相关的社会福利政策吧。

他们的社会保障制度不仅规模大,而且结构庞杂,覆盖了所有人群。

从社会保障体系的构架而言,包括三大系统:养老保险系统、社会救助系统和社会服务系统。

具体细节此处不加赘述,英国社会保障的对象主要是老人、穷人、儿童和病残人群。

现今英国稳健的社保制度为国人的安定带来了巨大的裨益。

国家会用财政支付11.5%的补贴,用于养老保险(约占整个社会保障支出的41%);完整高效的社会救助系统在满足低收入群众的同时也保障了社会的公平与正义;有关部门和社会志愿者为特殊群体提供社区服务,解决其基本生存问题。

从这里我们不难对比出,当年张伯伦以一国首相的身份不断退让调和,完全是为国内的经济复苏争取宝贵时间。

在当时,多一喘息的时间就为日后的战争赢得一分胜算。

虽然有人说这样不顾小国小民利益来求取本国壮大是不人道的,但是作为大国,他首先要保证当下欧洲的大稳定和日后拥有保障的能力,否则,过早过早开战,依旧是英法俄对德意日,依旧是流血千里,伏尸百万。

何况,一味地穷兵黩武只能每况愈下,东欧的苏联日益强大,彼岸的美国已然腾飞,东方的巨龙正在苏醒,他没理由不加以压制掌控。

这些他都早已预见,所以他不惜背负骂名也要争取英国内部的军工重组,为日后的战争卓准备,并且大力发展国民经济,以求综合国力的提高,同时他也在为社会福利保障建设做巨大的努力,因为国家的长存,要做长远考虑。

很不幸的是,他所做的巨大努力全都不是短期就可以看见成效的。

比如一国军工,国之重器,绝不轻示。

比如社保建设,这种渗透几千万国民息息相关的伟大工程,不是一朝一夕,几年十年可以做出效果的,虽然润物细无声,但是开拓者,寻路人总是筚路蓝缕,伤痕累累的。

他所作的一切,他种的花朵,成了后来者丘吉尔的花环。

他用是十年营造的和平局面成为了丘吉尔“一将功成万骨枯”的垫脚石,他呕心沥血积蓄的一国之力,是日后赢得战争的关键中的关键。

只是,像这样的百年大计,始终是生后事,君且奋然前行。

从这里,我们可以大致明白一点张伯伦到底为英国和整个世界做了什么。

对一个国家而言,无论多大的事除以一千万,也就不算大事,另一方面,无论多小的事,乘以一千万,都是举国大事。

我们崇拜着从尸山血海里走出来的战争英雄的同时,也请不要忘记,有人用毕生的力量在建设一个国家的基石。

三、评价——一樽还酹江月滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。

一壶浊酒喜相逢。

古今多少事,都付笑谈中。

所谓英雄造时势,时势造英雄,在此处完全正确。

二十世纪三四十年代是一个全球性的乱世,枭雄并出,群贤并起,英雄与佳人的故事数不胜数,美丽与丑陋的传说不胜枚举。

他不像斯大林、罗斯福、丘吉尔这般笑到最后、名利双收。

也不像希特勒、墨索里尼、东条英机这般身败名裂、遗臭万年。

可以说他是最适合当时那个时代的人,因为没有人能预测失去张伯伦的世界将走向何方,也可以说他是最不适合那个时代的人,因为他本该是一位太平宰相,励精图治,革故鼎新,受万人景仰,可惜生不逢时,于乱世与丘吉尔、希特勒这样的枭雄并列。