β内酰胺类-相互作用

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:46

吃头孢治疗炎症的原理头孢是一类广谱抗生素,常用于治疗感染性疾病,包括炎症。

其原理是通过抑制细菌细胞壁的合成和细菌的生长来达到抑制和杀灭细菌的效果。

头孢抗生素属于β-内酰胺类抗生素,可以直接与细菌的细胞壁相互作用。

细菌细胞壁是细菌细胞外膜的一个重要组成部分,细菌的细胞壁能够提供结构支持和保护细菌免受外界环境的损害。

细菌细胞壁主要由胞壁多糖和胞壁脂质构成,其中胞壁多糖是头孢抗生素与细菌细胞壁相互作用的主要靶点。

头孢抗生素作用的关键靶点是细菌胞壁合成的最后两步:横互联酶和D-胞糖肽转移酶。

横互联酶是胞壁合成过程中的一种酶,它能够将胞壁多糖链条中的两个肽链相互连接在一起,增加细菌细胞壁的稳定性。

D-胞糖肽转移酶则负责将D-胺基酸与肽链中的D-胺基酸连接起来,进一步参与细菌细胞壁的形成。

头孢抗生素通过干扰细菌胞壁合成的过程,破坏了细菌细胞壁的结构稳定性。

细菌在处于生长状态时,需要不断合成和修复细菌的细胞壁,以适应外界环境的变化。

头孢抗生素能够阻断细菌胞壁的合成和修复,导致细菌细胞壁的完整性受到严重破坏,进而导致细菌细胞内容物的外溢和细菌的死亡。

除了干扰细菌细胞壁的合成外,头孢抗生素还可以通过其他机制杀灭细菌。

例如,某些头孢抗生素能够与细菌细胞壁上的自动溶解因子结合,进而增加细菌细胞壁的水解作用,促使细菌细胞壁的解体和细菌的死亡。

此外,头孢抗生素还能够干扰细菌的蛋白质合成,阻止细菌的正常生长和复制。

需要注意的是,头孢抗生素的抗菌作用是基于与细菌细胞壁相互作用的机制,只对细菌有效,对病毒和真菌无效。

因此,在治疗炎症时,仅当炎症由细菌感染引起时,才能选用头孢抗生素进行治疗。

头孢抗生素的种类繁多,根据药物的结构和抗菌谱的不同,可以分为多个代表性的类别,如头孢菌素、头孢酶、头孢哌酮、头孢索菌素等。

不同的头孢抗生素具有不同的抗菌谱和疗效,医生在根据患者具体情况选择合适的头孢抗生素时需要考虑细菌的敏感性和耐药性情况。

总之,头孢抗生素通过抑制细菌细胞壁的合成和细菌的生长来达到抑制和杀灭细菌的效果。

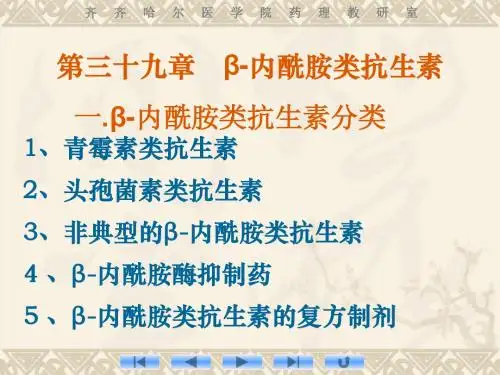

β-内酰胺类抗生素β-内酰胺类抗生素〔Beta-lactam antibiotic〕是一种种类很广的抗生素,其中包括青霉素及其衍生物、头孢菌素、单酰胺环类、碳青霉烯和青霉烯类酶抑制剂等。

基本上所有在其分子结构中包括β-内酰胺核的抗生素均属于β内酰胺类抗生素。

它是现有的抗生素中使用最广泛的一类。

临床应用β-内酰胺类抗生素被用来进行预防和治疗受此类抗生素打击的细菌的感染力。

过去β-内酰胺类抗生素只被用来对付革兰氏阳性菌,但是通过发展可以对付各种革兰氏阴性菌的广谱β-内酰胺类抗生素提高了其作用范围。

作用原理β-内酰胺类抗生素是一种杀菌剂,它抑制细菌细胞壁中肽聚糖的形成。

肽聚糖对于细胞壁、尤其革兰氏阳性菌的细胞壁的结构强度。

肽聚糖合成的最后一步是被称为青霉素结合蛋白的转肽酶形成的。

β-内酰胺类抗生素与D-丙氨酰-D-丙氨酸类似,其终结的氨基酸吸附在正在形成的肽聚糖的前兆NAM-NAG肽单元上。

β内酰胺类抗生素与D-丙氨酰-D-丙氨酸结构上的相似使得它们与青霉素结合蛋白结合。

β-内酰胺核不可逆地与青霉素结合蛋白的Ser403单元结合。

这个不可逆的结合使得青霉素结合蛋白无法链接正在形成的肽聚糖层。

此外这个结合可能还激活细胞壁中的自溶酶。

耐药性原理β-内酰胺类抗生素有一个β-内酰胺环之结构。

这些抗生素的效应取决于它们是否能够完整地到达青霉素结合蛋白以及是否能与青霉素结合蛋白结合。

因此细菌有两种抵抗β-内酰胺类抗生素的方法。

第一个抵抗方法是使用酶水解β-内酰胺环。

通过生产β-内酰胺酶等酶,细菌可以解开抗生素中的β-内酰胺环,使得抗生素失效。

这些酶的基因可能本身就在细菌的染色体上,也可能通过质粒交换而获得,例如新德里金属β-内酰胺酶〔NDM-1〕。

其基因表现可能是在接触抗生素后开始的。

细菌生产β-内酰胺酶并不表示使用任何β-内酰胺类抗生素均无效。

有时β-内酰胺类抗生素可以与β内酰胺酶抑制剂同时使用。

不过在对付任何疑心生产β-内酰胺酶的细菌时,在使用β-内酰胺类抗生素前要仔细评估,尤其因为使用β-内酰胺类抗生素可能导致细菌生产β-内酰胺酶。

常用抗菌药物的相互作用抗菌药物是一类用于治疗感染性疾病的药物。

根据其作用机制和抗生素的类型,抗菌药物可以分为不同的类别,例如β-内酰胺类抗生素、青霉素类抗生素、四环素类抗生素等。

这些药物在治疗感染时都有各自的治疗效果和副作用,而且它们之间也存在一定的相互作用。

常见的抗菌药物之间的相互作用主要包括以下几个方面:1.相互增效:一些抗菌药物之间可以相互增强其治疗效果。

例如,氨基糖苷类抗生素与β-内酰胺类抗生素联合应用可以增强其抗菌作用,因为它们靶向的位点不同,可以形成互补的抗菌机制。

2.相互拮抗:一些抗菌药物之间可能存在相互拮抗的效应。

例如,四环素类抗生素与β-内酰胺酶抑制剂(例如克拉维酸)联合应用时可能会发生相互拮抗,因为四环素类抗生素可以与克拉维酸结合而失去其抗菌活性。

3.药代动力学相互作用:一些抗菌药物可以影响其他药物的吸收、分布、代谢和排泄,从而改变其药效或副作用。

例如,广谱β-内酰胺类抗生素(如头孢菌素)可以影响口服抗凝药华法林的代谢,从而增加抗凝效果和出血风险。

4.副作用相互增加:一些抗菌药物之间可能存在相互增加副作用的效应。

例如,利福平和头孢菌素联合应用会增加中枢神经系统的不良反应,包括头晕、头痛等。

5.抗菌耐药性:一些抗菌药物之间的联合使用可能会导致细菌对药物形成耐药性。

因此,在联合应用抗菌药物时需要谨慎选择,避免产生耐药性。

需要注意的是,不同的患者具有不同的药物代谢和耐受能力,因此在使用抗菌药物时应根据患者的具体情况进行个体化治疗。

此外,抗菌药物的联合应用需要严格遵循医生的指导,避免药物相互作用带来的不良后果。

综上所述,抗菌药物之间的相互作用是一个复杂的问题,需要综合考虑药物的作用机制、代谢特点和患者的个体差异等因素。

在使用抗菌药物时,医生应综合考虑以上因素,合理选择药物并严格控制用药剂量和联合应用方式,以确保治疗效果和最大限度地减少药物的副作用。

喹诺酮类药物与其他药物之间的相互作用集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]喹诺酮类药物与其他药物之间的相互作用喹诺酮类药物具有抗菌谱广,口服吸收良好,体内分布广,不良反应少,耐受性好等特点。

喹诺酮类药物对需氧的革兰阴性杆菌包括铜绿假单胞菌在内有强大的杀菌作用,对金葡菌及产酶金葡菌也有良好抗菌作用。

某些品种对结核杆菌、支原体、衣原体及厌氧菌也有作用。

用于敏感病原菌引起的泌尿感染、前列腺感染、淋病、呼吸道感染、胃肠道感染及骨、关节、软组织感染。

但喹诺酮类药物与其他药物之间的相互作用也不少见。

1与其它抗生素的相互作用1.1协同作用1.1.1β-内酰胺类喹诺酮类药物与β-内酰胺类药物合用可发挥协同作用。

β-内酰胺类药物可阻碍细胞壁粘肽的合成,使细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用[1]。

1.1.2氨基糖苷类喹诺酮类药物与氨基苷类药物合用可发挥协同作用。

因这两类药物对革兰阴性菌有良好的抗菌活性,通过抑制脱氧核糖核酸(DNA)回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用以发挥协同作用[2]。

1.1.3其他抗菌药物磺胺类药物合用可明显增加抗铜绿假单胞菌和金葡菌的作用。

与亚胺培南或阿米卡星合用,体外证实对这两种抗生素耐药的作用增强;与阿洛西林合用,对铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌和不动杆菌菌属细菌有协同作用;与克林霉素合用,对链球菌,葡萄球菌有协同作用,对革兰氏阳性菌作用增强[3]。

1.2拮抗作用喹诺酮类与氯霉素等合用可产生拮抗作用,使其抗菌作用下降或抵消;还可拮抗两性霉素B和美帕曲星的作用;部分拮抗5-氟尿嘧啶的作用[3]。

1.3合用使毒副作用增加(1)喹诺酮类与万古霉素合用可致毒性增加,出现肾小管上皮损害,蛋白尿等中毒症状。

(2)喹诺酮类与氯霉素、红霉素合用可致效用降低,同时,对肝、肾功能及神经系统的不良反应进一步加重。

(3)环丙沙星与阿霉素、呋喃妥因合用,增加了毒性并且对肾功能不全者损害更大[3]。

β-内酰胺结构化合物β-内酰胺是一类重要的有机化合物,具有特殊的结构和广泛的应用。

本文将从β-内酰胺的定义、性质、合成方法、应用领域等方面进行介绍。

一、β-内酰胺的定义β-内酰胺是指分子中含有β位酰胺基的化合物。

它由β-酮酸或其酯与氨或胺类反应生成。

β-内酰胺的分子结构中,β位酰胺基与β位羰基之间相隔一个碳原子。

β-内酰胺的通式为R-CO-NH-R',其中R和R'代表取代基。

二、β-内酰胺的性质β-内酰胺具有许多特殊的性质。

首先,β-内酰胺分子中的β位酰胺基具有较高的反应活性,容易发生各种化学反应。

其次,β-内酰胺分子中的β位酰胺基可以通过构象转变转变为α位酰胺基,从而提供了合成新化合物的可能性。

此外,β-内酰胺分子中的β位酰胺基还可以参与氢键和范德华力等相互作用,对分子的稳定性和性质起到重要影响。

三、β-内酰胺的合成方法β-内酰胺的合成方法多种多样。

其中,常用的方法包括酰胺基的缩合反应、酰胺的氧化还原反应、酰胺的胺解反应等。

在有机合成中,常用的合成方法包括氧化还原法、酸催化法、酶催化法等。

此外,也可以利用β-酮酸与氨或胺类化合物反应生成β-内酰胺。

四、β-内酰胺的应用领域β-内酰胺具有广泛的应用领域。

首先,β-内酰胺可以作为有机合成中的重要中间体,用于合成各种有机化合物,如药物、农药、染料、高分子材料等。

其次,β-内酰胺可作为生物活性物质的结构骨架,具有抗菌、抗肿瘤、抗病毒等活性。

此外,β-内酰胺还可以作为配体参与金属离子的配位反应,形成稳定的金属配合物,应用于催化反应等领域。

总结:本文通过对β-内酰胺的定义、性质、合成方法和应用领域进行了介绍。

β-内酰胺作为一类重要的有机化合物,具有特殊的结构和广泛的应用。

了解和掌握β-内酰胺的性质和合成方法,对于有机合成和药物研发等领域具有重要意义。

希望本文能够对读者对β-内酰胺有一个初步了解,并对相关领域的研究和应用提供一定的参考价值。

美罗培南的主要相互作用有哪些?美罗培南是一种广谱抗生素,属于β内酰胺类抗生素。

它主要通过与细菌的相互作用来发挥其抗菌作用。

下面是美罗培南的主要相互作用的详细介绍。

1. 与革兰阳性细菌的相互作用:美罗培南通过与革兰阳性细菌的相互作用发挥其抗菌作用。

它能够穿透细菌的细胞壁,进入细菌细胞内,使细菌受到抑制和杀灭。

2. 与革兰阴性细菌的相互作用:美罗培南也可以与革兰阴性细菌相互作用。

它能够结合细菌的外膜蛋白质,进入细菌细胞内部,抑制革兰阴性细菌的生长和繁殖。

3. 与β-内酰胺酶的相互作用:β-内酰胺酶是一种细菌产生的酶,能够降解抗生素分子结构中的β内酰胺环,使抗生素失去抗菌活性。

美罗培南可以通过与β-内酰胺酶的相互作用来保护自身不被β-内酰胺酶降解。

它与β-内酰胺酶形成一个复合物,阻断了β-内酰胺酶对抗生素的降解作用,从而保持其抗菌活性。

4. 与细菌细胞壁的相互作用:美罗培南还通过与细菌细胞壁的相互作用来发挥抗菌作用。

它能够抑制细菌细胞壁的合成,破坏细菌细胞壁的完整性,导致细菌死亡。

5. 与细菌的蛋白质合成的相互作用:美罗培南还通过与细菌的蛋白质合成过程的相互作用来发挥其抗菌作用。

它能够与细菌的核糖体结合,干扰细菌的蛋白质合成过程,使细菌无法正常合成蛋白质,从而阻碍了细菌的生长和繁殖。

6. 与其他药物的相互作用:美罗培南可能与其他药物发生相互作用。

例如,美罗培南与氨基糖苷类抗生素合用时,可以相互增强其抗菌活性。

此外,美罗培南还可能与其他抗生素药物发生相互作用,导致药物的疗效改变或出现药物不良反应。

总结来说,美罗培南作为一种广谱抗生素,主要通过与细菌的相互作用来发挥其抗菌作用。

它与革兰阳性细菌和革兰阴性细菌相互作用,抑制细菌的生长和繁殖。

它还与细菌的蛋白质合成、细菌细胞壁合成等进行相互作用,导致细菌死亡。

此外,美罗培南还可以与β-内酰胺酶形成复合物,保护自身不被β-内酰胺酶降解。

不过,美罗培南也可能与其他药物发生相互作用,需要谨慎使用和遵医嘱。

β-内酰胺类药物的配伍禁忌【摘要】临床上需要用到的抗菌药物有很多,如头孢菌素类、氨基糖苷类、大环内酯类、喹诺酮类、四环素类、磺胺类、磷霉素类、多粘菌素B等等。

想要这些药物发挥它们本身很好的抗菌作用,不仅要注意这些药物正确的使用方法,还要掌握它们的配伍禁忌。

配伍禁忌分为:1.药理性配伍禁忌(功能拮抗作用)不能同时使用,可隔开时间用药。

2.理化性质配伍禁忌:(1)产生沉淀(2)产生气体(3)酸碱度变化(4)变色(5)分层、潮解不能混合使用,但可以分开给药。

下面我为大家介绍一下β-内酰胺类药物中青霉素类和头孢菌素类的配伍禁忌。

【关键词】β-内酰胺类药物,青霉素类,头孢菌素类β-内酰胺类抗生素包括青霉素类、头抱菌素类、β-内酰胺酶抑制剂、头霉素类、氧头孢烯类、碳青霉素类、单环β-内酰胺类、及非典型什内酞胺类等。

β-内酰胺类药物与丙磺舒合用,可使前者在肾小管的分泌减少、血药浓度增加、作用时间延长。

因此,二者合用时,应注意减少前者的用药剂量。

β-内酰胺类药物不可与酸性或碱性药物配伍。

如:氨基糖苷类、氨基酸、红霉素类、林可霉素类、维生素C、碳酸氢钠、氨茶碱、谷氨酸钠等。

因此,输液时只能用生理盐水溶解药物,不能用葡萄糖注射液溶解。

不可与大环内酯类抗生素如红霉素、麦迪霉素、螺旋霉素等合用。

因为红霉素等是快效抑菌剂,当使用红霉素等药物后,细菌生长受到抑制,使青霉素无法发挥杀菌作用,从而降低药效。

不可与碱性药物合用。

如在含青霉素的溶液中加入氨茶碱、碳酸氢钠或磺胺嘧啶钠等,可使混合液的pH>8,青霉素可因此失去活性。

1青霉素类青霉素类是由青霉菌发酵液中提取或进一步半合成制取的一类以青霉烷为母核的β-内酰胺抗生素。

青霉素类一般包括青霉素、氨苄西林、阿莫西林等;1.1青霉素的作用原理青霉素类药物干扰细菌细胞壁的合成,使新生的细胞壁产生缺陷而发生溶菌。

在较低浓度时仅有抑制细菌生长的作用,在较高浓度时则有强大的杀菌作用。

对大多数革兰氏阳性细菌、部分革兰氏阴性细菌、各种螺旋体和放线菌有强大的抗菌作用。

临床抗生素使用2023年版指南前言抗生素是治疗细菌感染的重要药物,但近年来,由于抗生素的广泛和不恰当使用,导致了抗生素耐药性的日益严重。

为了合理、有效地使用抗生素,提高治疗成功率,降低耐药性,我们制定了本指南。

1. 抗生素的分类及作用机制1.1 β-内酰胺类β-内酰胺类抗生素通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌破裂死亡。

此类药物包括青霉素、头孢菌素等。

1.2 大环内酯类大环内酯类抗生素通过抑制细菌蛋白质的合成,从而抑制细菌生长。

此类药物包括红霉素、吉他霉素等。

1.3 氨基糖苷类氨基糖苷类抗生素通过抑制细菌蛋白质的合成,以及破坏细菌细胞膜,从而导致细菌死亡。

此类药物包括庆大霉素、阿米卡星等。

1.4 四环素类四环素类抗生素通过抑制细菌蛋白质的合成,从而抑制细菌生长。

此类药物包括四环素、多西环素等。

1.5 氟喹诺酮类氟喹诺酮类抗生素通过抑制细菌DNA的合成,从而抑制细菌生长。

此类药物包括左氧氟沙星、莫西沙星等。

2. 抗生素的使用指征2.1 细菌感染细菌感染是抗生素使用的主要指征。

医生应根据患者的临床表现、实验室检查结果等,判断是否存在细菌感染。

2.2 抗生素敏感试验在使用抗生素前,应进行抗生素敏感试验,以选择敏感的抗生素。

2.3 预防性使用预防性使用抗生素应严格掌握指征,如手术、骨髓移植等。

3. 抗生素的使用原则3.1 严格掌握使用指征医生应根据患者的病情,严格掌握抗生素的使用指征。

3.2 选择敏感抗生素根据抗生素敏感试验结果,选择敏感的抗生素。

3.3 合理使用剂量和疗程根据患者的病情,合理使用抗生素的剂量和疗程。

3.4 注意药物相互作用在使用抗生素时,应注意与其他药物的相互作用。

3.5 监测患者的不良反应在使用抗生素过程中,应监测患者的不良反应,如过敏反应、肝肾功能损害等。

4. 抗生素的不良反应及处理抗生素的不良反应包括过敏反应、肝肾功能损害、肠道菌群失调等。

医生应熟悉抗生素的不良反应,以便及时处理。