解读王澍

- 格式:ppt

- 大小:48.98 MB

- 文档页数:105

王澍建筑之根初探【摘要】王澍是中国当代著名建筑师,其建筑作品以注重当地文化和环境的融合而著称。

本文将从王澍建筑风格特点、建筑作品赏析、建筑思想与理念、对当代建筑的启示以及未来发展展望等方面对其进行初探。

通过对其作品的分析和思考,可以看出王澍建筑风格独特,具有深厚的文化底蕴,对当代建筑产生了积极的影响。

在未来的发展中,王澍建筑有望继续引领建筑行业向着更加可持续和环保的方向发展。

王澍建筑之根初探,让我们更加深入地了解和思考现代建筑的多样性和价值,同时也体现了王澍建筑在现代社会中的重要性和意义。

【关键词】王澍建筑风格、特点、影响、作品赏析、建筑思想、理念、当代建筑启示、未来发展展望、总结、思考、价值、意义。

1. 引言1.1 王澍建筑之根初探王澍是中国当代知名建筑师,他以其独特的设计理念和风格在建筑界备受瞩目。

本文旨在对王澍的建筑之根进行初探,探讨他的建筑作品背后的核心思想和原则。

王澍建筑之根初探,不仅是对他个人艺术探索的总结,也是对当代建筑发展的一种启示。

通过深入研究王澍的建筑之根,可以更深刻地理解他的作品背后所蕴含的文化内涵和审美观念。

王澍建筑之根初探,将从不同角度解读王澍的建筑哲学,探讨他对建筑的独特见解和贡献,为读者呈现一个全面而深入的了解。

通过对王澍建筑之根的初步探讨,可以更好地领略他的独特魅力和建筑风格,为今后更深入的研究奠定基础。

2. 正文2.1 王澍建筑风格特点及影响王澍的建筑风格特点主要体现在以下几个方面:一、回归本源:王澍的建筑注重回归自然,强调建筑与环境的融合。

他常常利用当地的材料和工艺,打造出具有本土特色的建筑,让建筑与自然更加和谐统一。

二、简约而富有表现力:王澍的建筑风格简约朴实,但却不失美感和表现力。

他善于运用简单的线条和形态,通过对光影的利用和空间的布局,营造出具有独特韵味的建筑形态。

三、注重人文关怀:王澍的建筑作品不仅注重形式美感,更注重人与建筑之间的互动和情感交流。

他的建筑作品常常能够激发人们的情感共鸣,让人们在其中感受到文化和人文的温暖。

——解读建筑师王澍2012年5月25日,建筑界最高荣誉奖项普利兹克奖在北京人民大会堂金色大厅颁发给中国本土建筑师王澍,这也是历史上第一位获得该奖的华人建筑师。

2月29日,2012年度“普利兹克奖”奖章刻上了中国建筑师王澍的名字,在最短时间里,他的作品被传媒一一搜寻出来,许多人因好奇而前往一探究竟……王澍的童年发生在“文革”。

时有武斗发生,只好停课闹革命。

他随母亲在新疆,母亲工作的那所学校,因为停课整个校园被开垦成了农田。

他和那些老师一起变成了农民。

白天劳动,晚上农民们会聚一起喝着云南来的上好普洱茶和咖啡。

他们谈普希金、谈鲁迅,谈很多中国的外国的事情。

现在回头来看的时候,能清楚看到当年那个运动带有乌托邦的性质。

很多人回忆那个年代就很愤怒很伤感不是吗?因为那是很可怕的年代。

但当时间过去,有一些其他东西会被你看到,王澍当年不过是一个小孩,在一个小孩眼里,他看到了他该看到的东西。

辽阔的土地,土地的气味,庄稼的种植过程,种植与收获,他都有极大的兴趣参与。

“文革”期间大家都看不到书,而他太幸运了,母亲被临时调到自治州做图书馆管理员,他可以进入书库看所有被查封的书。

七到十岁的年月里,他就是这么乱看书度过的。

包括大部分外国文学的翻译本和中国的古书(繁体版)。

从求学时代开始,王澍就一直是个特立独行的人,那是80年代末,整个社会都充斥着一股很强的批判味儿。

在东南大学上大二的时候,王澍已公开向老师们宣布:“没有人可以教我了”。

1987年24岁的王澍血气方刚目中无人,写了一篇很长的《当代中国建筑学的危机》,批判了整个近代中国建筑界的状态,从梁思成一直批到他的导师齐康。

硕士毕业时,王澍写了一篇论文《死屋手记》,影射了他自己学校建筑系和整个中国的建筑学的状况,其论文答辩全票通过,但学位委员会最后却没有给他学位,老师们说“这个学生太狂了,若不改论文就没有可能获得学位。

”最后他还是一个字都没有修改。

毕业之后,他依然保持着异类本色,他不喜欢很多建筑师比楼高,比材料奢华,比造价;他更乐意和工匠们在一起,收集砖瓦废料……随着王澍获奖的消息被公布,其作品的负面说法也逐渐浮出水面:•王澍做的房子“怪”,“偏”,使用上有种种背离常规:中国美院象山校区窗子小光线暗,廊道不规则像迷宫;飞檐的瓦是一片片盖上去的,感觉瓦片摇摇欲坠,如果遇到台风,后果不堪设想;一个天桥走廊,里面的柱子歪歪斜斜,如果同学在走廊上面追逐,不撞死才怪。

解读本土建筑师王澍的建筑观摘要:王澍作为本土建筑师,一直坚持中国传统营造的文化观,在他十多年的从业生涯中,扎根于研究中国民间的传统营造技术,在建筑与环境之间试图营造出带有中国文人气质的建筑内涵,他对于建筑如何适应于环境以及营造所传达的空间感受有他独特的文化价值观。

关键词:王澍,文化观,环境观,技术观,教育观Abstract: as a local architect wang shu, insist on the construction of Chinese traditional culture, in his more than ten years working career, rooted in the Chinese folk traditional construction technology, in between buildings and environment with Chinese try to build their quality building connotation about him, how to adapt to the building in the environmental and create convey sense of space has his unique cultural values.Keywords: wang shu, culture, view of environment, technology view, education一.背景二.2012年对于王澍来说无疑是丰收的一年,他获得了2012年度建筑普利策奖,这也是继华人建筑师贝聿铭之后第二位中国建筑师能够获此殊荣。

这不仅是中国建筑师经过半个多世纪努力的结果,也是中国城市化发展的今天,经济文化大繁荣的体现,中国的城市化发展给中国的建筑师带来了实现自我价值的机会。

从积极的角度去看,王澍也是在这样的环境背景下成长起来的;王澍1963年出生于新疆一个艺术家庭,不能不说王澍的成长和他的家庭背景有着一定的关系,父亲是一名小提琴演奏家,母亲是一名老师兼图书管理员,从小王澍就饱读了大量的文学作品,较早的接触了一些西方的哲学思想和中国传统思想,这也为他的文人气质打下了厚实的基础,王澍也自诩自己首先是一个文人,其次是一个带有艺术气息的建筑艺术家。

解读王澍《死握手记》王澍获在获得普利茨克建筑奖后,被中国乃至国际建筑学者所熟知,他在创作的建筑以及文学作品中主要体现的是中国传统建筑学以及中国建筑文学在不断的发展和演变的过程中出现的不足和问题,其《死握手记》中的论文内容也主要是折射当前中国社会、建筑教育和建筑师自身塑造等方面的发展现状,从中对该现状引发建筑界发展的思考,其主要的思考内容,在他的死屋手记中得以充分的体现。

本文就对王澍《死握手记》中的主要内容加以阐释,对其中的主要建筑理念进行解读,旨在能够全面了解该手记的主要的内涵,使中国建筑学者能从中有所领悟。

标签:王澍;死握手记;论文;建筑学阅读过王澍《死握手记》的人都有知道,该笔记是他在就读硕士答辩种,以《死握手记》这部著名的外国文献著作,将其对建筑学的认知进行的阐述,并以此对中国当前的建筑学进行严厉的批判。

不仅如此,王澍在答辩过程中,还将自己的答辩论文在答辩教室的全部肆意张贴,并妄加评论到,中国当前算得上为建筑师的人只有一个半人,一个是杨廷宝,而另外半个人是齐老师。

但是,即使在这种情况下,学位老师和学者还是认为他的论文有诸多值得借鉴的地方,但是介于他的表现对齐老师以及中国的建筑学的不尊重,则没有当年给与其学位,直到第二年,他再次答辩后,才将其学位证书颁发于王澍。

但是,也正是王澍这一《死握手记》版的论文,给中国诸多建筑学者以及建筑相关的设计师带来震撼,并与其警醒的作用。

因此,本文就王澍《死握手记》版的论文内容进行解读,希望其中的部分见解能够给中国建筑学者以借鉴。

1、解读王澍与《死握手记》王澍是中国较为著名的建筑师,更是中国为数不多的兼文人、工匠、哲学家、艺术家、建筑师于一体的著名学者。

首先,王澍生活中比较热爱书法和绘画,尤其是对中国的山水以及建筑图画有极深的感悟,在现实创作的作品中,也不乏的存在一定的山水以及人文色彩。

其次,王澍也被称为哲学家,主要通过《死握手记》中对中国建筑学的理解以及批判上可以得出。

大师解读————王澍及其作品分析摘要新一代大师王澍作为中国第一位普里兹克建筑学奖获得者,凭着对项目场地的独特见解,对中国传统文化在建筑中的高超表达,以及对不同建筑材料组合的巧妙把握,使其作品有着一种独特的象征性和延续性。

本文将对大师王澍及其作品进行详细的解读,通过其背景环境以及他的主要作品分析来理解他对于建筑的观点,从而深入大师的思想,了解大师的深度。

关键词背景观点材料研究后现代主义内容提要一、从经历看王澍王澍背景很特别。

现在中国主流的建筑师大部分在国外留学,有国外背景。

王澍是一直在国内,他走的路线是中国传统文化,王澍是一个责任化的建筑师,他的建筑以中国传统文化和地域特征有紧密联系。

我想王澍获奖后,对中国建筑界从新来审视中国传统文化给我们带来的财富,不要再跟着西方建筑界后面施恩佳慧。

对这种风气是一个很好的扭转。

对不是出国镀金的建筑师们,给他们一种鼓舞和信心。

但是我觉得对于王澍他的成功是一个特例,并不普遍。

因为如今建筑界的主流是:名校出身——出国镀金——回国实践——作品展示——媒介宣传。

王澍有自己的机缘,他能坚持不走寻常路是不多见的。

王澍建筑生涯的优越性和局限性,我们应该有自己的观点与辨别能力,学会在适应的条件下正确学以致用,将其优势以及思维方法运用在自己的设计中,对其不适应性要保持理性的头脑,做出自己的评判,让自己的设计更合理更有意义,为自己的建筑师生涯描绘一幅美好蓝图。

二、王澍----建筑之我见(王澍建筑观)1、王澍:我不做“建筑”,只做“房子”。

房子就是业余的建筑。

业余的建筑是无限接近自发性秩序的建筑,在它的视野中,自发的建造,违章的建造,临时的拼接有着和专业建筑学平等的地位。

业余的建筑只是不重要的建筑,专业建筑学的问题之一就是把建筑看的太重要。

但是,房子比建筑更基本,它紧扣当下的生活,它是朴素的,通常是琐碎的。

在做一个建筑师之前,我首先是一个文人,建筑只是我的业余活动。

比建筑更重要的是一个场所的人文气息,比技术更重要的是朴素建构手艺中光辉灿烂的语言规范和思想。

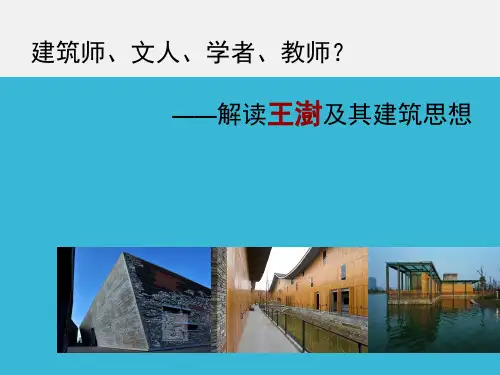

浅析王澍的建筑思想当代中国建筑行业中涌现了许多年轻有为的中青年建筑师,而最让人感兴趣的莫过于王澍。

好的建筑作品必然会与背后的建筑思想挂钩,而王澍正是现在为数不多的能够横跨业界与学界,并且能谈得上有思想而不仅仅是捕捉潮流的建筑师。

然而,建筑思想又与建筑师本人的生活经历、所受教育、思维方式等因素有关。

而王澍,他的身份是多变的——建筑师、文人、学者、教师。

所以解读王澍的作品,不妨先解读一下王澍除建筑师之外的各种身份,然后再一窥他的建筑思想。

一、情趣盎然的“传统”文人王澍对弟子常说的一句话是“在作为一个建筑师之前,我首先是一个文人”。

通观王澍的文章,字里行间里流露出一种浓烈的儒气与书卷味。

王澍的这种文人情结,影响了他的为人气质与做事方法。

赏山水画、品龙井茶、携妻游园是他生活必不可少的一部分。

这种颇有传统文人气息的生活方式使得王澍成为当下离中国传统最近的建筑师之一,所以他对园林的关注,也就表现出了不同于其他专业人士的视角:用略带感性的笔调记录。

他让学生走进花圃中,或站或坐,然后调侃说“这就是竹林七贤”。

在此,文人墨客的意味由生。

王澍深知园林的博大精深在于“人的到场”——他曾不下百次地游历苏州园林,熟到可以默背的地步——可以认为,王澍是在有意识地摆脱对现代主义彩响下的宏大叙事性,不再过多纠缠于书本杂志上的平面图像,而深入现象之中,用“识悟”的方式感知对象。

如此看来,王澍最关心的这个“到场”的场所就是诗意长驻的空间——园林。

王澍的妻子问他“为什么在你造的房子里总有一种气氛,让人说不清楚”,而王澍的答案是“那个人类观察者隐匿在建筑看似客观的砖石梁柱间”。

所以王澍的作品中往往会带有一“到场”的视角,而对此的表现又似乎是充满文人气的,并具有园林式的路径体验。

于是,王澍设计的宁波美术馆就是充分表现出了这一特点。

二、求真务实的“边缘”学者对比王澍的传统文人形象,他对建筑理论的反叛似乎众所周知,一如他的工作室之名——“业余建筑工作室”。

图1 中国美术学院象山校区

校区占地60余亩,因校区中有一座小山名象山而得名,整个校区分为两个部分,南区为老建筑改造部分,植被极好,

图2 文正学院图书馆

山走到水,四个散落的小房子和主体建筑相比,尺度悬殊,但在这里,可以相互转化的尺度是中国传统造园术的精髓。

水中那座亭子般的房子,图书馆的阅览室,便是一个中国文人看待世界的“观点”。

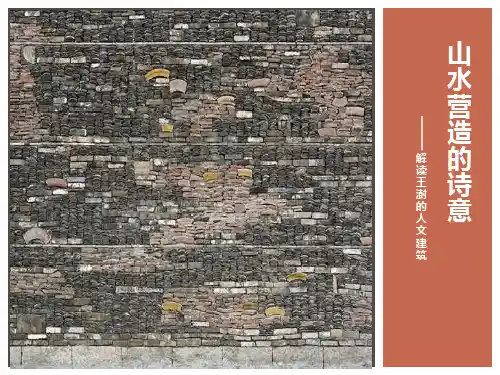

宁波历史博物馆

2012年度普利兹克建筑奖的评审词中,专门提及了宁波博物馆。

评审词称“王澍的建筑作品具有难能可贵的特质——外表不失庄重威严的同时,又能完美运作,并为生活

图3 宁波历史博物馆

)山体的构思

场地处于一片由远山围绕的平原,不久前还是稻田,城市刚刚扩张到这里。

这座建筑是被作为一座人工山体来设计的。

思想首先来自建筑所处的环境。

人如何与一座山共同生存是被反复描绘的对象,山是中国人寻找失落的文化和隐藏文化之地。

整体建筑分割为参差不齐的5个部分,王澍接受采访时说:“当我着手设计这座建筑时,我想到了巍峨的我无法为这座城市设计什么,因为这里还不存在城市。

因此我想做一些有生命的东西。

最后我决定设计一座山。

它是中国传统的一部分。

”从设计手法上来讲,它的结构充满随意性,从外观上看像个盒子,但其侧面却是倾斜的,缺失了大块面积。

建筑各部分使用了多种材料。

立面上切凿出多个随意布置的小型开窗,丝毫反映不出建筑室内的任何内3所示[4]。

(下转第

建筑与装饰2017年2期。

论王澍的成功之道内容提要:本文主要论述王澍的成功之道,他成功的原因主要有点,分别是他注重建筑的原创性;成长环境造就他对于自然的热爱;是对于传统文化,中国老建筑的热爱之情;他对于功能的深刻思考;王澍对于建筑雕塑感的塑造;澍充满了傲气,具有反叛性,标新立异;非常注重材料的选择,讲求生态性,用旧砖,瓦片等节能环保;王澍重视艺术的文化表达,运用;王澍的作品中,又具有很强的当代性。

关键词:成功之道,原创性、成长环境、热爱自然、本土建筑、功能、雕塑感、反叛性、注重材料、生态环保、文人气质、时代性王澍荣获2012年普利兹克建筑奖,成为了第一个荣获该奖项的中国籍建筑师。

普利兹克建筑奖是一项在建筑界具有“诺贝尔奖”之称、全世界公认的代表建筑行业最高荣誉的奖项。

而王澍是首次获得普利兹克建筑奖的中国公民,由此可以看出他获得成就的伟大。

王澍的成功,给了我们很多的启发。

思考他的成功之道,我想应该有很多,总结主要有以下几条成功的道路:第一条成功之道,也是他成功最重要的一条道路,就是他所做的建筑具有很强的原创性。

在王澍的作品设计中,往往都能够体现出自他独到的视角和对中国文化的高深见解,并贯穿始终,有他自己作品的特殊味道。

作为活跃于中国建筑第一线的建筑大师,王澍的作品总是能够带给世人耳目一新的感觉,即使是对那些建筑司空见惯的人而言,也是如此。

凭着对建筑场地的独特见解和对中国传统文化在建筑中的高超表达,以及对不同建筑材料组合的巧妙把握,使得王澍的作品有着一种独特的象征性和延续性,具有很强的原创意蕴。

王澍并不去模仿当下中国建筑平庸的批量生产和张扬设计的复制,而是追求自己设计的个性。

他不喜欢建造雷同的建筑,而是建造具有不同个性的房子。

所以他不愿意模仿,而是建造一种人内心向往自由的东西。

他的建筑,都有自己的设计符号,有自己独特的原创性。

他创新的使用了原始的材料和中国古老的传统符号,并不是照搬照用,而是一种独特的借鉴与创新的使用,展现了极致的原创性和感染力。