早期货币数量论的的产生背景及让博丹的观点

- 格式:dps

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:10

中国古代货币思想理论浅析提起中国古代的成就,很多人首先想到的是“四大发明”、“农业文明”等等。

但大家也许不太了解,聪明的中国古人们早在古代经济繁荣与衰颓交替的复杂经济背景下,就已经孕育出了与近代西方著名货币理论与学说有不少相似之处的货币思想。

虽然中国古代的社会基础一直是封建统治下的自然经济,但中国古代货币理论的变革和发展却一直没有停止过。

中国最早货币理论中的“子母相权论”到宋代纸币理论再到明清众多有关钱币和货币的理论,都闪耀着早期货币思想的光芒。

经比较,笔者发现,中国古代货币思想与西方近代货币理论有着不少相似之处。

那么,在中国古代经济发展过程中,是什么催生了这些经济思想与理论的萌芽?中国古代与西方近代相似的货币思想是否又有着相似的时代背景呢?下面的文章中,笔者将主要对中国古代主要货币思想进行分析,同时加入对西方近代货币思想及二者时代背景相似之处的简要分析。

在古代社会前期的先秦,比较盛行的是反货币论,即自然经济是封建社会的经济基础,自然经济和货币经济是完全对立的关系。

欧阳卫民在《中国古代货币理论的主要成就》(金融研究,1992年06期)中指出,早在春秋战国时期,秦国的商鞅就提出了“金生而粟死,粟生而金死”的命题,表明了货币经济和自然经济的对立。

从时代背景来看,商鞅主张的是一种典型的反货币论。

商鞅的反货币论思想得到了西汉晁错的继承,晁错并不认可货币权力,认为货币最终给国家带来的综合影响是不利的。

但他与商鞅的结论是不同的,在坚持货币不利于国家的同时,他也客观地认为货币“可以周海内而亡饥寒之患”。

在西方的经济思想发展史中,和中国反货币论相似的理论是18世纪法国以魁奈为代表的重农学派。

魁奈曾提出“唯有农业资本才是生产资本”的观点。

虽然这两种理论产生的时代背景有很多不同之处,但其也有相同之处——处于自然经济占主体地位的封建社会。

货币数量论是中国古代货币思想的一大成就。

主要代表人物和著作有:先秦时期的著作《管子》、东汉的张林、唐代的刘秩、陆贽等,宋代也有不少承袭并发展前人货币数量学说的思想家。

金融硕士考研基础知识:货币需求理论金融硕士复试基础知识:货币需求理论一、传统货币数量论传统货币数量论最早产生于17 世纪,当时并不是完整系统的论述,而是散见在许多学者的论述中。

其主要意思是货币本身没有内在价值,对经济并不发生实质性的影响,物价水平的变动因此由货币数量的多少决定的。

传统货币数量论在20 世纪30 年代发展到了顶峰,并采取了数学的表达方式。

其中影响最广的是费雪的现金交易数量说和马歇尔、庇古为代表的剑桥学派的现金余额数量说。

1. 费雪的现金交易数量说美国经济学家欧文•费雪在其1911 年出版的《货币购买力》一书中,对传统货币数量论作了系统清晰的阐述。

费雪十分注重货币的交易媒介功能,认为货币是用来交换商品和劳务,以满足人们的欲望,货币最终都将用于购买。

因此,在一定时期内,社会的货币支出量与商品、劳务的交易量的货币总值一定相等。

据此,费雪提出了著名的数量方程式:MV = PT,式中,M 代表货币数量;V 代表货币流通速度; P 代表物价水平; T 代表交易总量。

费雪分析,V 是由制度因素决定,而制度因素变化缓慢,因而它可视为常数。

T 与产出水平保持一定的比例,大体上也是相对稳定的。

因此,费雪认为货币与价格在短期内存在如下所示的函数关系:M/ P = a 其中a = T/ V。

交易方程式虽然主要说明M 决定P ,但当把P 视为给定的价格水平时,交易方程式也就成为货币需求的函数:M = 1/ V •PT。

这一公式表明,在给定的价格水平下,总交易量与所需要的名义货币量具有一定的比例关系,这个比例就是1/ V。

2. 剑桥学派的现金余额数量说以马歇尔和庇古为代表的剑桥学派从微观经济学中关于需求的一般理论出发,对货币需求问题进行了研究。

庇古认为,行为人持有货币可以随时满足行为人对于交易的需求(也就是交易动机) ,因此,货币需求可以根据行为人的效用最大化原则推导出来。

由于交易水平与收入水平之间具有稳定的比例关系,货币需求应当与收入水平正相关。

理论经济学中的货币数量理论与通货膨胀货币数量理论与通货膨胀的关系在理论经济学中,货币数量理论是经济学家们对货币供应与通货膨胀之间关系的一种解释。

它认为,在一个经济体系中,货币供应的增加会导致通货膨胀的发生。

这个理论的核心原则是“货币供应量的增加引起物价总水平的上升”。

本文将探讨货币数量理论的起源、发展以及其在现实经济中的适用性。

货币数量理论的起源可以追溯到18世纪的经济学家大卫·休谟和亚当·斯密。

休谟提出了“货币数量论”的概念,他认为,在其他条件不变的情况下,货币供应量的增加会导致通货膨胀。

这个思想被后来的经济学家发扬光大,成为经济学中的一个重要理论派别。

然而,货币数量理论并不是没有批评的声音。

一些经济学家认为,货币供应量只是影响通货膨胀的一个因素,其他因素如物价水平的变化、生产成本的上升等也会对通货膨胀产生影响。

我们来看看货币数量理论的基本原理是如何解释通货膨胀的。

理论认为,货币供应量的增加将导致总需求的增加。

当总需求增加超过总供给时,就会发生通货膨胀。

这是因为货币供应量的增加会增加人们的购买力,促使他们购买更多的商品和服务,从而推动物价的上涨。

此外,货币供应量的增加还会刺激生产者提高价格,以维持利润不变或增加利润。

这种上涨的物价和成本会在整个经济体系中扩散,从而导致通货膨胀。

然而,货币数量理论并不是所有经济学家都认同的观点。

其中一个重要的反对意见是“货币的中性”。

中性货币理论认为,货币供应量的增加不会对实际经济产生影响,只会引起物价变动。

换句话说,即使货币供应量增加,实际经济活动的水平不会受到改变。

在这种情况下,货币供应量的增加并不会导致通货膨胀,因为货币的影响只是表象的。

此外,货币数量理论也存在着一些困难和争议。

例如,理论中没有明确说明货币供应与经济活动的联系,也没有考虑到其他因素如财政政策、外汇市场变动等对通货膨胀的影响。

有些经济学家也指出,通货膨胀并不一定是货币供应量增加的结果,还可能受到生产能力、劳动力市场和技术进步等因素的影响。

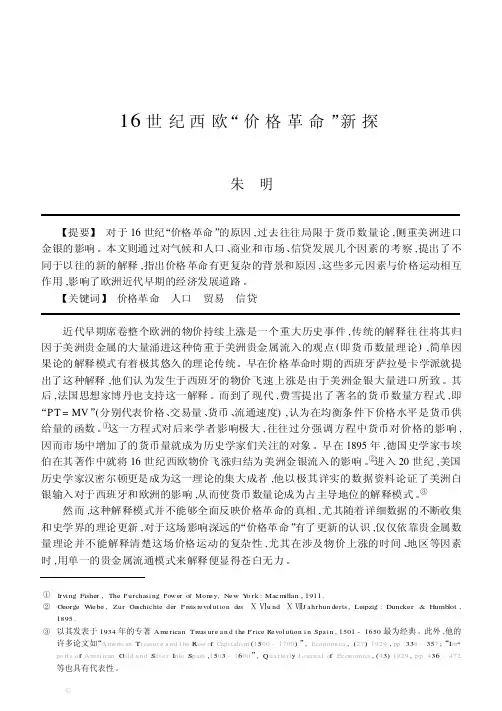

16世纪西欧“价格革命”新探朱 明【提要】 对于16世纪“价格革命”的原因,过去往往局限于货币数量论,侧重美洲进口金银的影响。

本文则通过对气候和人口、商业和市场、信贷发展几个因素的考察,提出了不同于以往的新的解释,指出价格革命有更复杂的背景和原因,这些多元因素与价格运动相互作用,影响了欧洲近代早期的经济发展道路。

【关键词】 价格革命 人口 贸易 信贷近代早期席卷整个欧洲的物价持续上涨是一个重大历史事件,传统的解释往往将其归因于美洲贵金属的大量涌进这种倚重于美洲贵金属流入的观点(即货币数量理论),简单因果论的解释模式有着极其悠久的理论传统。

早在价格革命时期的西班牙萨拉曼卡学派就提出了这种解释,他们认为发生于西班牙的物价飞速上涨是由于美洲金银大量进口所致。

其后,法国思想家博丹也支持这一解释。

而到了现代,费雪提出了著名的货币数量方程式,即“P T =MV ”(分别代表价格、交易量、货币、流通速度),认为在均衡条件下价格水平是货币供给量的函数。

①这一方程式对后来学者影响极大,往往过分强调方程中货币对价格的影响,因而市场中增加了的货币量就成为历史学家们关注的对象。

早在1895年,德国史学家韦埃伯在其著作中就将16世纪西欧物价飞涨归结为美洲金银流入的影响。

②进入20世纪,美国历史学家汉密尔顿更是成为这一理论的集大成者,他以极其详实的数据资料论证了美洲白银输入对于西班牙和欧洲的影响,从而使货币数量论成为占主导地位的解释模式。

③然而,这种解释模式并不能够全面反映价格革命的真相,尤其随着详细数据的不断收集和史学界的理论更新,对于这场影响深远的“价格革命”有了更新的认识,仅仅依靠贵金属数量理论并不能解释清楚这场价格运动的复杂性,尤其在涉及物价上涨的时间、地区等因素时,用单一的贵金属流通模式来解释便显得苍白无力。

①②③以其发表于1934年的专著American Treas ure an d t he P rice Revol ution i n Spai n ,1501-1650最为经典。

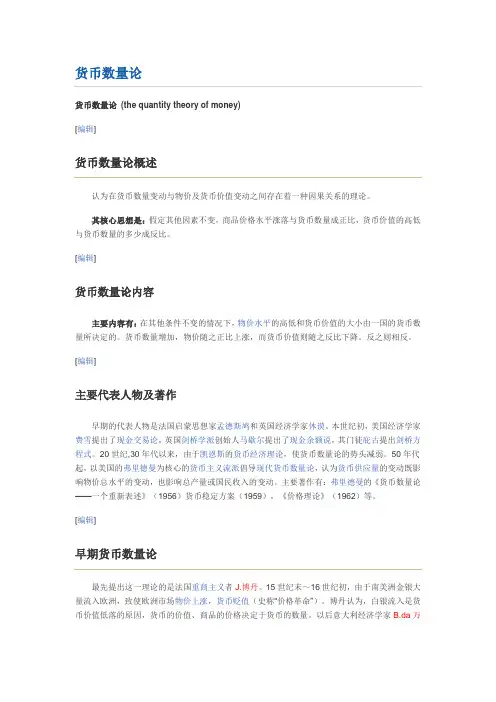

货币数量论货币数量论(the quantity theory of money)[编辑]货币数量论概述认为在货币数量变动与物价及货币价值变动之间存在着一种因果关系的理论。

其核心思想是:假定其他因素不变,商品价格水平涨落与货币数量成正比,货币价值的高低与货币数量的多少成反比。

[编辑]货币数量论内容主要内容有:在其他条件不变的情况下,物价水平的高低和货币价值的大小由一国的货币数量所决定的。

货币数量增加,物价随之正比上涨,而货币价值则随之反比下降。

反之则相反。

[编辑]主要代表人物及著作早期的代表人物是法国启蒙思想家孟德斯鸠和英国经济学家休谟。

本世纪初,美国经济学家费雪提出了现金交易论,英国剑桥学派创始人马歇尔提出了现金余额说,其门徒庇古提出剑桥方程式。

20世纪,30年代以来,由于凯恩斯的货币经济理论,使货币数量论的势头减弱。

50年代起,以美国的弗里德曼为核心的货币主义流派倡导现代货币数量论,认为货币供应量的变动既影响物价总水平的变动,也影响总产量或国民收入的变动。

主要著作有:弗里德曼的《货币数量论——一个重新表述》(1956)货币稳定方案(1959),《价格理论》(1962)等。

[编辑]早期货币数量论最先提出这一理论的是法国重商主义者J.博丹。

15世纪末~16世纪初,由于南美洲金银大量流入欧洲,致使欧洲市场物价上涨,货币贬值(史称“价格革命”)。

博丹认为,白银流入是货币价值低落的原因,货币的价值、商品的价格决定于货币的数量。

以后意大利经济学家B.da万萨蒂、G.蒙塔纳里、英国哲学家J.洛克、法国哲学家C.-L.de孟德斯鸠,以及后来英国哲学家D.休谟、经济学家D.李嘉图、哲学家J.S.密尔等都阐述过类似见解。

早期货币数量论注重对货币数量与商品价格及货币价值之间关系的质的概括。

万萨蒂认为,货币数量增加,货品价格自然上涨。

蒙塔纳里则将交换的货品与流通的货币相对比表明价格的变动,而且他认为有一般物价的变动与个别物价的变动之分。

休谟货币数量论的主要观点休谟的货币数量论可真是个有趣的话题,咱们今天就来聊聊。

说到休谟,这位大哲学家可不是省油的灯,他把经济学的许多理论都推陈出新。

我们知道,货币在经济里就像水在河里,流动着,带动着整个社会的发展。

休谟觉得,货币的数量对经济的影响简直不能小觑。

他的核心观点就是,货币的数量越多,经济活动就越活跃。

想象一下,如果你口袋里有十块钱,可能只够买个冰淇淋。

但如果你有一百块,那可就能买好几样了,对吧?这种钱多了的感觉,让人忍不住想消费,经济自然也就跟着热闹起来。

不过,休谟可不是在说,钱多就一定好。

他可没那么简单。

休谟还提到过,货币数量的增加可能会导致通货膨胀。

哎,这个词一说出来,很多人可能就皱起了眉头。

通货膨胀就是钱变得不值钱了。

想想看,你之前用十块钱能买的东西,过一段时间可能就要二十块,甚至更多。

这种情况可真让人头疼。

就像你每天都得吃饭,但发现自己需要花更多的钱来填饱肚子,这可真是个烦心事。

休谟还认为,货币的流通速度也很重要。

简单来说,就是钱在市场上转动的快慢。

就像水流一样,如果水流动得快,整个生态就会活跃;反之,就会造成滞滞不前的状况。

如果大家都把钱攥在手里不肯花,那经济可就会变得死气沉沉。

哎,这时候再多的钱也没用,反而成了沉重的负担。

你想,钱包里装着很多钱,但一分钱都不舍得花,日子过得也没啥意思,对吧?再说到货币的价值,休谟也给我们上了一课。

他认为,货币的价值并不是固定的,而是跟商品的价值息息相关。

就像你去市场上,看到一个苹果,价格可能是两块,但今天涨价了,变成三块。

这时候,你就得考虑,买这个苹果值不值。

货币的价值也在不停地波动,这可真让人头疼。

谁知道明天买同样的东西要花多少呢?这就是休谟所说的货币和商品之间的互动。

休谟的理论在今天依然有着深远的影响。

很多经济学家都在研究他提出的观点,试图找到更好的方法来理解经济运行。

虽然时代变了,但他的思想却一直在继续发光发热。

就好比老酒越放越香,休谟的观点经过时间的洗礼,依旧让人觉得值得深思。

货币数量论产生和发展的脉络与理论意义货币数量论是一种关于货币流通量与一般价格水平及货币价值变动之间因果关系的理论。

其基本观点是:商品价格水平和货币价值取决于货币数量;若其他条件不变,商品价格水平与货币数量成正比,货币价值与货币数量成反比。

货币数量论的产生与发展大致可以分为早起、近代、现代三个阶段,其主要内容和理论意义阐释如下:一、早期货币数量论1、让·博丹创始货币数量论早在公元200年左右,罗马法官鲍尔斯鸠就曾说过:“货币的价值被货币的数量所左右。

”这是能找到的最早有关货币数量和其价值之间关系的描述,不过货币数量论产真正的产生是在十六世纪的欧洲,是由法国人让·博丹首次提出。

当时,由于南美洲金银大量流入欧洲,致使欧洲市场物价上涨,货币贬值(史称“价格革命”)。

而以马勒斯特卢亚为代表的法国早期重商主义者认为导致物价上涨的原因主要是垄断及对外贸易。

博丹对其提出反驳,认为白银流入是货币价值低落的原因,货币的价值、商品的价格决定于货币的数量。

博丹货币数量论主要观点是:金银价值与一般商品价值相同,其数量增加,价值就会被低估;而其价值被低估,则与其交换的商品的价值自然会上涨。

博丹还对某些特殊情况下的价格决定及其变动做了论述:他指出商品的供求关系对价格会产生影响。

货币数量增加引起物价上涨是就一般情况而言的,没有考虑到某些东西高涨到通常价格以上的情况,如发生饥荒时的粮食,战时的军械,冬季的木材等。

2、约翰·洛克和孟德斯鸠的货币数量论英国哲学家、经验主义的开传人约翰·洛克是早期货币数量论的又一个代表人物。

面对英国资本主义对经济自由的渴望以及社会上对降低利率刺激经济政策的讨论,洛克发展了货币数量论,他主要是从现象出发,对货币的供求关系进行分析,认为货币价值高是因为对货币的需求量大于供给量。

洛克将普通商品的价值区分为固定价值和市场价值两种,认为固定价值基因于其所满足的欲望,市场价值则为供求关系所决定。

内容纲要:货币数量论概述货币数量论的渊源和发展一、早期货币数量论二、近代货币数量论三、现代货币数量论(包括时间、背景、代表人物、主要观点等)本专题小组总结货币数量论概述货币数量论是一种关于货币流通量与一般价格水平及货币价值变动之间因果关系的理论。

其基本观点是:商品价格水平和货币价值取决于货币数量;若其他条件不变,商品价格水平与货币数量成正比,货币价值与货币数量成反比。

货币数量论在16世纪最早由法国重商主义者让·博丹提出后,历经几个世纪,跨越早期、近代、现代三个历史发展阶段,先后由洛克、孟德斯鸠、休谟、费雪、马歇尔、庀古、弗里德曼等经济学家不断发展完善。

经过历史的实践检验,到目前为止它的实用性几乎没有争议,货币数量论已成为货币学派的重要思想之一。

一、早期货币数量论时间:16世纪产生,经历了三个多世纪的发展直至19世纪人物:法国政治思想家让·博丹、英国哲学家洛克、法国哲学家孟德斯鸠,以及后来英国哲学家休谟等。

基本观点:当其他条件不变时,货币的价值与物价水平由货币数量决定,商品的价格与货币数量成正比,货币的价值与货币的数量成反比。

1、法国让·博丹—货币数量论第一个吃螃蟹的人早在公元200年左右,罗马法官鲍尔斯鸠就曾说过:“货币的价值被货币的数量所左右。

”这是能找到的最早有关货币数量和其价值之间关系的描述。

不过货币数量论的真正产生是在16世纪的欧洲。

价格革命催生货币数量论。

15世纪开始,西欧各国纷纷开始进行航海探险,完成了新航路的开辟和新大陆的发现。

新航线同样是条货币线。

美洲的黄金白银大量流人西班牙和热那亚,最后甚至流人奥斯曼帝国,进入整个欧洲。

在金银向欧洲流动时,它所经过的地方大都发生下述现象:物价迅速上涨,货币贬值,投机行为活跃。

在一个世纪里,西班牙的物价上升了大约四倍,其他欧洲国家虽然没有达到这个程度,但它们传统的经济关系也受到了严重的冲击。

物价猛涨对欧洲国家的社会发展产生深远影响,以致被称为价格革命。

早期货币数量论产生背景与让·博丹的观点第四组:李明宝雷晓李大正郭玉萍付越货币数量论概述⏹货币数量论是一种关于货币流通量与一般价格水平及货币价值变动之间因果关系的理论⏹基本观点包括:商品价格水平和货币价值取决于货币数量。

若其他条件不变,商品价格水平与货币数量成正比,货币价值与货币数量成反比。

⏹货币数量论在16世纪最早由法国重商主义者让·博丹提出,历经几个世纪,跨越早期、近期、晚期三个历史发展阶段⏹到目前为止,它的实用性几乎没有争议,已经成为货币学派的重要思想之一。

早在公元200 年左右,罗马法官鲍尔斯鸠就曾说过:“货币的价值被货币的数量所左右。

”这是能找到的最早有关货币数量和其价值之间关系的描述。

不过货币数量论的真正产生是在16 世纪的欧洲。

15 世纪开始,西欧各国纷纷开始进行航海探险,完成了新航路的开辟和新大陆的发现,导致了“价格革命”的产生:美洲的黄金白银大量流入西班牙和热那亚,最后甚至流入奥斯曼帝国,进入整个欧洲。

在金银向欧洲流动时,它所经过的地方大都发生下述现象:物价迅速上涨,货币贬值,投机行为活跃,对欧洲国家的社会发展产生深远影响。

价格革命促使了货币数量论的产生:金银的大量增加和货币的大幅贬值使得人们怀疑贵金属才是财富这种观点,另一方面是物价的大幅上涨,人们将这两个现象联系起来,得出了早期的货币数量论。

让·博丹简介⏹让·博丹(Jean Bodin,1530-1596),法国政治思想家,法学家,近代资产阶级主权学说的创始人,近代西方最著名的宪政专家。

⏹博丹出生于法国,年青时在大学攻读法律,毕业留校任讲师,后在巴黎任律师,16世纪70年代任王室检察官,被聘为亨利三世的宫廷法律顾问。

⏹让·博丹一生除致力于政治学和法学的研究外,对古希腊哲学、占星学、地理学及物理、医学均有较深造诣。

早期货币数量论的基本观点⏹当其他条件不变时,货币的价值与物价水平由货币数量决定。

货币数量论的形成和发展

一引言

在众多的研究货币的理论中,货币数量论是历史非常悠久的一种,而且其生命力直到现在仍很旺盛,但是关于其观点的正确性与否却莫衷一是,这是经济学中富有争议的问题之一。

本文从最早的货币数量论开始,到现代货币主义数量论结束,对货币数量论的形成和发展过程进行梳理,并希望能对我国的货币政策有所启示。

二正文

货币数量论的思想从产生到形成系统理论,贯穿于整个经济学的发展史,但在不同历史时期其经济理论各有特色。

在传统上,人们把经济学划分为古典经济学阶段、新古典经济学阶段和现代经济学三个阶段,我们研究货币数量论也以这个划分标准,分阶段来论述货币数量论的观点,在此过程中我们可以看清货币数量论形成和发展的大体脉络。

1 古典货币数量论

古典货币数量论的历史悠久,早在公元200年左右,古代罗马的法官鲍鲁斯最先发表货币数量说的见解:“货币的价值被货币的数量所左右”。

但大多数人认为货币数量论的创始人是让·波丹(1530一1596),波丹是法国重商主义代表人物,在《对马莱斯特罗特侈的答复》一书中,波丹明确地提出了货币数量说的观点。

当时南美发现金矿和银矿,金银产量大增,流入欧洲后导致欧洲市场物价上涨,货币贬值(史称“价格革命”),波丹认为这是货币数量增加造成的,货币

的价值,商品的价格取决于货币的数量,这就是最简单的货币数量说的描述。

在此之后,两个既是经济学家又是伟大哲学家的人物对货币数量论做了进一步的研究阐述,他们就是约翰·洛克和大卫·休谟。

第二章重商主义经济思想一、重商主义的产生重商主义是资本主义原始积累时期商业资本家的世界观,应商业资产阶级经济利益要求而出现。

他们把流通领域看成是发财致富的源泉,主张国家干预经济生活,强调国际贸易的重要性。

12、13世纪:商业资本活跃,资本主义生产关系萌芽。

15C末期:商品生产进一步发展;资本主义生产关系受到封建制度束缚;而封建主对金银的需求不断增加,推动商品货币经济继续发展。

商人地位提高。

15C末16C初,世界市场逐渐形成,对外贸易发展,继而工场手工业发展。

顺应这一变化的经济思想即重商主义。

二、重商主义的发展(一)基本思想1.社会财富观:财富=货币=金银2.财富源泉观:金银矿藏与流通领域3.国家干预经济:立法;行政4.奖励增加人口,管制食物价格。

5.鼓励发展生产。

6.民穷国富论※重商主义的核心思想:重金;贸易;国家干预(二)发展阶段及代表人物区分早期重商主义与晚期重商主义的关键:究竟如何增加货币财富1.早期重商主义:15C——16C中叶货币主义;货币差额论;重金主义重视货币金银,主张少买甚至不买以增加本国财富1马林斯支持政府管制货币,禁止金银出口,以国家干预手段维持稳定富强2博丹“货币数量论”的创始人,认为金银过多导致物价上涨。

主张自由贸易3孟克列钦在《献给国王和王太后的政治经济学》中第一次使用“政治经济学”一词。

强调重商,主张排外以维持本国贸易;保护自然资源。

重金;但指出国富的体现是生活必需品充裕,而并不仅限于金银多。

2.晚期重商主义:16C下半叶——17C中叶强调货币流通的重要性贸易差额论;重工主义:多卖;也可以多买。

但必须保证贸易顺差。

主张扩大贸易、发展工场手工业以调节商品流通,积累货币财富。

(1)英国:托马斯.孟“贸易差额论”的创始人《论英国与东印度公司的贸易》——《英国得自对外贸易的财富》。

这是“重商主义的一部划时代著作”,“重商主义圣经”。

①货币输出金银引致贸易,贸易增加金银;能入者才能出;国内金银数量过多的不良后果②财富观金银即财富物质财富与货币财富都很重要③贸易差额论宏观把握贸易总量的顺差即可④重视外贸:出超“对外贸易的好坏是检验一国贫富的标准。

近现代货币需求理论发展浅析货币需求理论是货币经济学中的重要理论之一,它研究的是人们对货币的需求和货币需求的影响因素。

近现代货币需求理论的发展经历了多个阶段,从最早的货币数量论到后来的现代货币需求理论,逐渐形成了系统完整的理论体系。

本文将对近现代货币需求理论的发展历程进行浅析,以便更好地理解货币需求理论的演变和现状。

一、货币数量论的兴起货币数量论最早出现于古希腊时期,但其真正成为一种完整的经济学理论是在17世纪。

货币数量论认为,货币的数量与价格水平之间存在着稳定的比例关系,即“货币数量论等式”:MV=PY。

M代表货币供应量,V代表货币流通速度,P代表物价水平,Y代表实际产出。

货币数量论认为,当货币供应量增加时,价格水平也会相应上升,而实际产出不受影响。

这一理论在18世纪得到了进一步的发展,成为了资本主义国家的中心经济政策。

货币数量论也存在一些局限性。

它忽略了人们对货币的实际需求。

货币不仅是一种交换媒介,还具有存储价值和支付手段的功能。

货币的需求受到很多因素的影响,而不仅仅是货币供应量的大小。

货币数量论忽略了货币的流通速度可能会发生变化,从而影响货币数量论等式的成立。

这些问题成为后来货币数量论被质疑的重要原因。

二、现代货币需求理论的建立在货币数量论逐渐失去影响力的现代货币需求理论开始崭露头角。

20世纪初,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯提出了货币需求的收入效应和利率效应两大理论。

凯恩斯认为,货币需求受到收入水平和利率水平的影响。

当收入水平提高时,人们更愿意持有货币来进行消费,从而增加货币需求;而当利率提高时,人们更愿意持有债券而减少持有货币,从而减少货币需求。

凯恩斯的货币需求理论使人们对货币需求的影响因素有了更为深刻的认识,成为了货币需求理论的重要组成部分。

现代货币需求理论还受到了卡尼曾的影响。

他认为,货币需求除了受到收入和利率的影响外,还受到风险偏好的影响。

人们更愿意持有货币是因为它相对于其他资产来说更加流动、更加安全。

早期货币数量论产生背景与让·博丹的观点第四组:李明宝雷晓李大正

郭玉萍付越

货币数量论概述

⏹货币数量论是一种关于货币流通量与一般价格

水平及货币价值变动之间因果关系的理论

⏹基本观点包括:商品价格水平和货币价值取决

于货币数量。

若其他条件不变,商品价格水平

与货币数量成正比,货币价值与货币数量成反比。

⏹货币数量论在16世纪最早由法国重商主义者让·博丹提出,历经几个世纪,跨越早期、近期、晚期三个历史发展阶段

⏹到目前为止,它的实用性几乎没有争议,已经

成为货币学派的重要思想之一。

早在公元200 年左右,罗马法官鲍尔斯鸠就曾说过:“货币的价值被货币的数量所左右。

”这是能找到的最早有关货币数量和其价值之间关系的描述。

不过货币数量论的真正产生是在16 世纪的欧洲。

15 世纪开始,西欧各国

纷纷开始进行航海探险,

完成了新航路的开辟和

新大陆的发现,导致了

“价格革命”的产生:

美洲的黄金白银大量流

入西班牙和热那亚,最

后甚至流入奥斯曼帝国,

进入整个欧洲。

在金银向欧洲流动时,它所经过的地方大都发生下述现

象:物价迅速上涨,货币贬

值,投机行为活跃,对欧洲

国家的社会发展产生深远影

响。

价格革命促使了货币数

量论的产生:金银的大量增

加和货币的大幅贬值使得人

们怀疑贵金属才是财富这种

观点,另一方面是物价的大

幅上涨,人们将这两个现象

联系起来,得出了早期的货

币数量论。

让·博丹简介

⏹让·博丹(Jean Bodin,1530-1596),法国政治思想家,法学家,近代资产阶级主权学说的创始人,近代西方最著名的宪政专家。

⏹博丹出生于法国,年青时在大学攻读法律,毕业留校任讲师,后在巴黎任律师,16世纪70年代任王室检察官,被聘为亨利三世的宫廷法律顾问。

⏹让·博丹一生除致力于政治学和法学的研究外,对古希腊哲学、占星学、地理学及物理、医学均有较深造诣。

早期货币数量论的基本观点

⏹当其他条件不变时,货币的价值与物价

水平由货币数量决定。

⏹商品的价格与货币数量成正比,货币的

价值与货币的数量成反比。

⏹后来被发展成著名的费雪方程式MV=PT。

早期的货币数量论在16 世纪产生,经历了约一个世纪的发展阶段。

⏹面对法国物价上涨的现象,法国人马勒斯特路亚等法国早期重商主义者认为物价上涨的原因主要是垄断及对外贸易。

⏹但让·博丹则强调物价上涨金银数量之间的比例关系,认为金银流入是货币价值低落的原因。

⏹他提出了关于物价上涨的五方面原因:⏹金银供给不断增加

⏹垄断盛行

⏹掠夺减少了商品供应流量

⏹王宫贵族的肆意挥霍,

⏹其主要或者几乎是唯一的原因就是金银的充裕

总之,他将16 世纪下半叶法国的物价上涨归因于金银数量太多,并认为金银的价值与一般商品的价值相同,其数量的增加会使其价值被低估,由于金银的价值降低,用它表示的其他商品的价值(即价格)自然就下降了。