第三章第二节-发生在肺内的气体交换(好)讲解

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:32

发生在肺内的气体交换呼吸是人类生命所必需的生理活动之一,是机体与外界进行气体交换的过程。

呼吸包括两个部分:外呼吸和内呼吸。

其中,外呼吸是指氧气从空气中进入肺泡,二氧化碳从肺泡排出到口腔以外,内呼吸则是指氧气与去氧化碳通过血红蛋白进行气体交换的过程。

本文将着重介绍发生在肺内的气体交换。

氧气的运输和吸入氧气是人体维持生命必需的物质,吸入氧气是保证机体正常呼吸的一个重要步骤。

人体通过鼻腔和口腔吸入空气,其中氧气占空气的21%左右。

当空气进入鼻腔时,先经过鼻毛细胞过滤器和分泌的液体,再过气道的黏膜层,含氧气分子的空气被输送到肺部。

在肺部,氧气进入呼吸道并到达肺泡,与血管壁上的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白。

二氧化碳的排出呼吸作用不仅使氧气进入肺泡,还将已经不需的二氧化碳从肺泡中排出体外。

二氧化碳是身体新陈代谢的产物,由身体细胞产生,并通过静脉回流进入右心室。

在右心室内,血液被泵入肺动脉,经过毛细血管,在肺泡中与氧气交换,同时二氧化碳被排出体外,最终通过呼吸道排出体外。

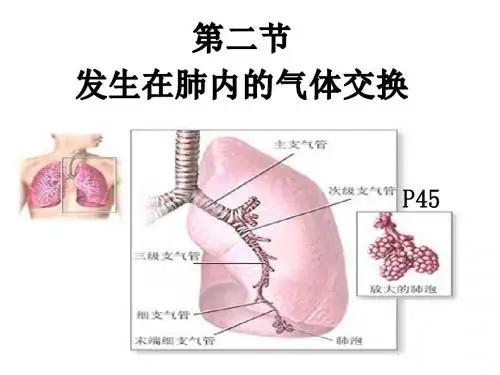

肺泡的结构和气体交换人类肺泡是由数以亿计的小囊泡组成,是呼吸系统最基本的功能单位。

在肺泡中,氧气和二氧化碳进行气体交换。

肺泡的结构可以用一下方程式简单表达:肺泡 = 平板上皮细胞 + 基底膜 + 毛细血管基底膜 + 毛细血管外皮细胞其中,平板上皮细胞为肺泡内部的主要细胞,肺泡腔内覆盖有极细的毛细血管,血液中包含着氧气和二氧化碳。

这样,在平板上皮细胞构成的薄膜和毛细血管基底膜构成的薄膜之间形成了容积约为0.3毫升的肺泡,毛细血管的红细胞进入肺泡,其中红细胞中的血红蛋白和氧气结合形成氧合血红蛋白,将氧气从肺泡中吸入到血液里。

同时,在红细胞中的二氧化碳通过血液进入肺泡,与肺泡中氧进行交换,并随着呼气排出体外。

留言肺泡是呼吸系统最基本的功能单位,是氧气与二氧化碳进行气体交换的主要场所,同时肺泡结构构成了呼吸系统的大部分功能结构。

由于肺泡拥有极大的表面积,气体交换时收缩和膨胀的布尔效应便能够有效地使气体瞬间从空气中进入或者散出肺泡,从而维持呼吸的正常进行。

发生在肺内的气体交换ppt课件本节内容是七年级上册第三章第二节,该节在本章中是重点内容,起着承前启后的作用。

人体只靠营养是不能生活的,人的生活还需要呼吸,因此在人体营养的基础上设置了本章。

呼吸系统是人体和外界环境之间进行物质交换的系统之一,人体通过呼吸作用,为人体的运动和其他生理活动提供能量。

而发生在肺内的气体交换,是呼吸的重要过程。

教材中设计了实验、图片、模拟演示的教具等来帮助学生探索这一生理过程。

编写意图:因为学生处于迅速发育的时期,对自身的一些生理现象充满好奇,本文通过呼吸这一生理活动的学习,进一步揭示人体的秘密。

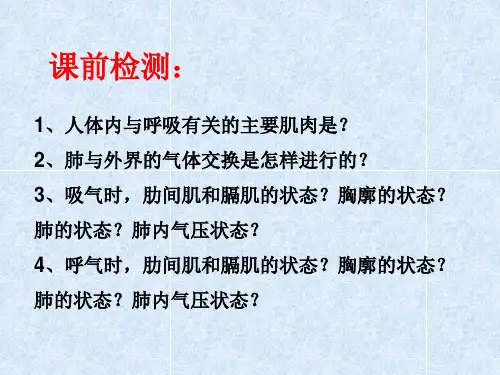

依据大纲、新课程标准及学生的实际情况,为培养学生能力,促进学生发展,确定目标如下:(一)教学目标1、知识与技能通过测定胸围差,概述肺与外界气体的交换过程并理解肺泡与血液的气体交换2、过程与方法通过测定胸围差,培养学生测量数据的能力和分析能力,通过实验培养学生的动手能力、观察能力和思维能力。

3、情感态度价值观通过肺与外界气体的交换,帮助学生树立保护环境的意识。

(二)教学重点肺与外界的气体交换和肺与血液间的气体交换(三)教学难点肺泡与血液间的气体交换(由于七年级学生没学物理学中的气体的扩散作用,且肺泡与血液间的气体交换是学生看不见、摸不着的,比较抽象)二、教学方法1、教法及依据根据七年级学生活泼好动、表现欲强,集中注意力时间短的特点及其认知水平,设置一些有启发性的问题,启发学生思考分析,培养学生自我获取知识的能力和参与创新意识。

依据初中学生抽象思维能力较弱这一特点,运用演示、图片等直观教学手段进行教学,使抽象的过程转化为直观的动画。

2、学法:真正落实学生的主体地位,教师引导学生自主探究、实验观察、合作学习等多种学习方式解决问题,让学生通过观察、动手、分析、推理完成对事物的从感性到理性的认知过程。