新人教版七年级下册生物发生在肺内的气体交换讲解学习

- 格式:ppt

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:14

呼吸运动模型试验说课稿一、课标与教材分析1、教材分析本实验位于人教版七年级下册第四单元第三章第二节—发生在肺内的气体交换,前面我们已经学习了“呼吸道对空气的处理”,通过今天的学习进一步构建细胞呼吸这一重要概念。

2、课程标准要求课标指出本节的重要概念是:呼吸系统包括呼吸道和肺,其功能是从大气中摄取代谢所需要的氧气,排出代谢所产生的二氧化碳。

二、学情分析在教学过程中学生难以理解呼吸肌的运动如何引起胸腔容积的变化,甚至有学生误认为是气体的进入和排出引起了胸腔容积的变化。

为此采用构建模型的方法使抽象的知识直观化。

三、学科核心素养教学目标1、生命观念:理解肺与外界的气体交换过程。

2、科学思维:通过对胸腔结构的分析和讨论,归纳呼吸运动的原理。

3、科学探究:设计并制作呼吸运动模型,培养学生观察、分析、合作、推理和动手操作的能力。

借助模型探究呼吸运动的原理。

4、社会责任:引导学生关注呼吸系统健康和环境污染问题,激发学生珍惜健康的情感。

四、实验创新与教学过程模型一:模拟肋间肌运动模型1、实验方式改进:原实验是演示实验,学生的参与度低,但学生对该实验很感兴趣,为此改为学生动手操作的分组实验。

2、实验材料改进:实验之前学生整理实验器材时发现,原实验材料中模拟胸廓的玻璃罩、模拟气管的玻璃管数量有限、易碎,用于密封的橡皮塞材质较硬打孔困难。

同学讨论后改为用透明的塑料瓶模拟胸廓、塑料吸管模拟气管、橡皮泥用于密封,改进后的材料容易获得而且安全,能保证每位同学都能自己准备一份3、实验步骤:(1)取适合的塑料瓶,去除底部;(2)利用橡皮筋,将模拟肺的小气球固定在饮料吸管的一端;(3)取适量的橡皮泥,将瓶口密封;(4)将模拟膈肌的气球固定在塑料瓶底部。

4、实验结果分析:当膈肌收缩向下运动时胸腔容积扩大,通过物理知识可知胸腔容积扩大,其压力降低,肺便扩张,由于肺容积增大,肺内气压降低,气体从气压较高外界进入气压较低的肺完成吸气过程。

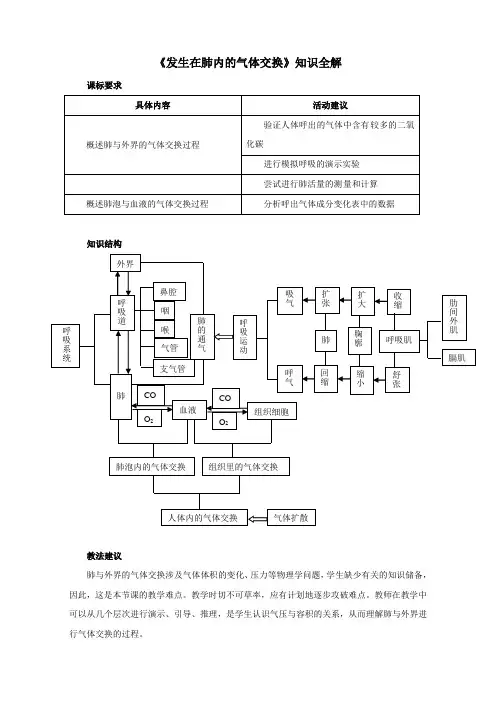

《发生在肺内的气体交换》知识全解

课标要求

具体内容

活动建议

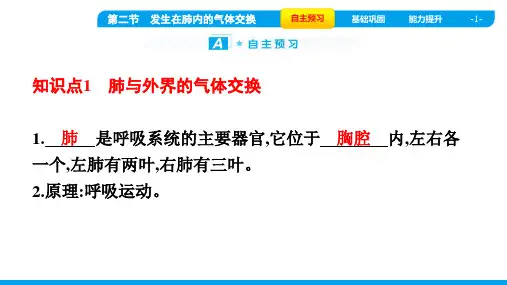

概述肺与外界的气体交换过程

验证人体呼出的气体中含有较多的二氧

化碳

进行模拟呼吸的演示实验

尝试进行肺活量的测量和计算 概述肺泡与血液的气体交换过程 分析呼出气体成分变化表中的数据

知识结构

教法建议

肺与外界的气体交换涉及气体体积的变化、压力等物理学问题,学生缺少有关的知识储备,因此,这是本节课的教学难点。

教学时切不可草率,应有计划地逐步攻破难点。

教师在教学中可以从几个层次进行演示、引导、推理,是学生认识气压与容积的关系,从而理解肺与外界进行气体交换的过程。

膈肌

吸气

扩张

扩大

收缩

肺

胸廓

呼吸肌

呼气

回缩

缩小

舒张

CO

O 2

组织细胞

肺的通气

鼻腔

咽 喉 气管 支气管

呼吸运动

呼吸系统

呼吸道

肺

外界

CO O 2

血液

组织里的气体交换

肺泡内的气体交换 人体内的气体交换

气体扩散

肋间外肌

学法建议

学生要亲身感受呼吸过程,从而认识的呼吸时如何产生的。

在动手制作演示实验的过程中理解呼吸。

通过讨论理解呼吸的意义。

人教版七年级生物下册《发生在肺内的气体交换》教案及教学反思一、教学目标1.知道人体能够通过呼吸将氧气吸入肺部,并将二氧化碳排出体外的过程;2.了解肺部的结构和功能;3.理解肺泡和毛细血管的结构和作用;4.掌握肺部气体交换的过程。

二、教学重点1.肺部的结构和功能;2.肺泡和毛细血管的结构和作用;3.肺部气体交换的过程。

三、教学难点1.肺泡和毛细血管的结构和作用;2.肺部气体交换的过程。

四、教学过程1. 导入环节(5分钟)首先,教师可以先从学生们日常经常接触到的气体交换的例子开始引入本课的内容,比如跑步后的长时间呼吸急促,就是因为身体消耗氧气导致二氧化碳的排出不足,从而积累在体内,引起呼吸急促的现象。

这样可以激发学生对于呼吸系统的好奇,对于本课的学习状态也有所准备。

2. 呈现环节(10分钟)其次,教师可以通过讲解PPT等形式将章节中的内容呈现给孩子们,让孩子们了解肺部的结构和功能,以及肺泡和毛细血管的结构和作用。

人教版七年级生物下册《发生在肺内的气体交换》3. 操作环节(30分钟)通过讲解,学生对于气体交换已经有了初步的了解,那么教师可以通过实际操作,更加深入地让孩子们围绕着气体交换的过程进行学习,养成科学思维。

实验材料:1.一只透明玻璃杯;2.水;3.吸管;4.铁丝或铜丝。

实验步骤:1.将玻璃杯倒满水;2.向水中加入一些盐,使水变得有色;3.用一根铁丝或铜丝,将一端插入水中;4.用吸管将另一端呼进水中,然后用力吸气,同学们可以看到水渐渐变为浅红色,说明吸入了氧气;5.然后呼出气后,可以看到水变回原来的颜色,说明散发出了二氧化碳。

4. 反思环节(10分钟)最后,老师可以借助课堂技巧和以往的教学经验,引导学生进行回答与讨论,回顾本课程学习的重点、难点及所学的知识点,以便对学生的掌握情况有一个更好的了解。

在进行探究性实验的过程中,教师可以引导学生再次思考、总结实验中的过程与结论,培养学生的科学思维。

五、教学反思在实际教学过程中,我发现让学生参与其中是非常重要的。