郭沫若翻译思想与作品评析

- 格式:doc

- 大小:159.00 KB

- 文档页数:21

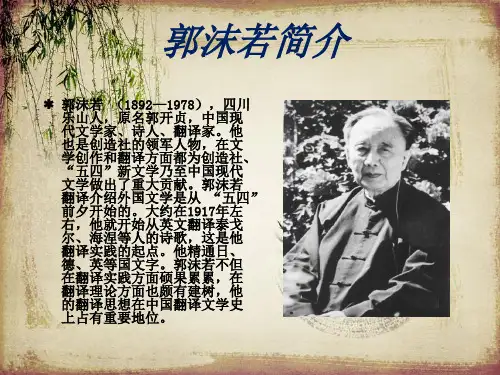

一、郭沫若译著简介郭沫若的译作覆盖面广,包括戏剧、小说、诗歌、文艺理论、马列著作与科技作品等不同体裁。

他精通日、德、英等国文字,译作颇为丰富。

代表译作有歌德的《浮士德》(上卷1928年,下卷1947 年) 、《少年维特之烦恼》(1922 年)、雪莱《雪莱诗选》(1926 年)马克思《政治经济学批判》(1931 年)、马克思恩格斯合著《德意志意识形态》(1931 年)等。

在翻译的选材上,郭沫若非常注意作品的时代性,总是选择与自身生活时代极为相似的作品作为折射。

郭沫若选译的原著大多深刻反映下层人物的悲惨遭遇,对社会下层人物寄予了深厚同情的作品,借以揭露和控诉黑暗的旧制度和吃人的剥削社会;符合当时读者渴望自由平等、要求个性解放的思潮,宣扬平等自由,号召反帝反封建,打碎旧世界,建立新社会。

也与他本人具有的反抗性浪漫主义精神紧相吻合。

加以他深厚的中文功底,因此译来有如神助。

他的文学译品,尤其是译诗,大多具有很强的魅力,能够拨动读者的心弦(《中国翻译词典》257 页)。

德国著名诗人歌德的作品都具有强烈的政治倾向性,揭露和批判了封建制度的腐朽,宣扬个性解放和自由平等,这些激进的思想在郭沫若心里引起了强烈的共鸣。

他选择翻译歌德的《浮士德》,是认为当时中国的五四运动很像歌德青年时代的狂飙突进运动,是由封建社会向现代社会急变的历史转折时期,是反对封建束缚和专制暴政、要求个性解放的思想文化运动。

20 世纪20 年代前期,浪漫主义对我国文坛影响巨大。

郭沫若是受惠特曼影响最大的中国现代诗人,曾被称为“中国的惠特曼”。

惠特曼对民主自由的追求,对个性解放和自我的张扬,对劳动人民的赞美,对未来的乐观主义的信念,都是和“五四”前后的时代精神,和当时进步知识分子的革命要求相适应的。

郭沫若是新文学积极浪漫主义的主将,他的译论自然也带有这一色彩。

然而,受他当时文艺思想中宗派主义和唯心主义成分的影响,郭沫若的翻译理论也含有这样一些消极因素。

郭沫若的诗歌名篇赏析郭沫若是20世纪中国的杰出诗人和革命家,他以其深沉的思想和独特的创作风格在诗歌界享有盛誉。

他的作品充满了爱国主义情怀和社会正义的呼唤,其中一些作品被誉为经典之作,成为郭沫若的诗歌名篇。

《七律·长征》是郭沫若的代表作之一,被广为传诵和朗诵。

这首诗以抒发对长征的赞美和对中国革命事业的坚定信仰,抒发了郭沫若追求梦想和光明未来的决心。

诗中的描写生动形象,语言简洁而有力。

首句“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,勾勒出红军队伍不畏艰难险阻的英勇形象,并表达出他们对胜利的坚定信心。

接着几句“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,以独特的形象描写出了长征艰难的道路,表现出了红军战士在恶劣环境中奋勇前行的决心和毅力。

整首诗流畅而铿锵有力,每一句都富有音乐韵律感,给人以强烈的视听感受。

《七律·长征》的意境丰富深远,表达了郭沫若对长征伟业的深情赞叹。

他通过“红军不怕远征难”,“麦苗看得见阳光”等形象的运用,抒发出对光明将至的坚信和无私奉献的追求。

诗中还深刻描绘了长征途中的艰辛困苦和喜怒哀乐,传递出中国共产党领导下的红军战士们为了革命事业而奋斗牺牲的决心和信念。

整首诗情感饱满,既有对长征的辛酸抒发,也有对革命胜利的坚定信仰,使人在诗中感受到革命的伟大和光明的希望。

除了《长征》之外,郭沫若的《红旗颂》也是一首经典之作。

这首诗以歌颂中国共产党的红旗和革命烈士的事迹为主题,豪情激昂,富有感染力。

诗中的语言雄浑有力,节奏感强烈。

首句“红旗是我们指引方向的灯塔”,直接表达了红旗作为革命的象征和人民群众战胜困难的信仰。

全诗行云流水,措辞精准,每个形容词和动词都充满力量和力度,勾勒出红旗飘扬的雄姿和革命英烈的英勇形象。

整首诗气势磅礴,自信而激越,给人以巨大的力量和动力。

《红旗颂》通过歌颂红旗,表达了对中国共产党的崇敬和支持,同时也让人们思考革命的意义和人民解放的追求。

诗中反映了红色革命所经历的困苦和危险,但也传达出人民对解放的渴望和对共产主义未来的向往。

郭沫若文学翻译思想管窥

总体而言,郭沫若的文学翻译思想可以归结为“以原文为中心”,“尊重译者”以及“积极把握文化差异”。

一方面,他强调,翻译必须以原文为中心,力求原文意义和文学艺术性得到完整而完美的恢复和表达;另一方面,他也主张承认译者的权利,尊重他们对原文的理解以及对原文样式的改编,他认为译者应该运用自己的文学特长,综合考虑原文的内容和文体,灵活地运用文体和语言进行翻译。

此外,他也主张把握好文化的差异,不能将原文的文化惯例、象征和文学背景完全套用到译文中,而是要运用和安排适当的本国文化惯例和象征,使得译文在文化上也能和原文同等的吸引力,达到完全的翻译效果。

郭沫若的翻译思想及其在《鲁拜集》中的体现郭沫若的翻译思想及其在《鲁拜集》中的体现【摘要】郭沫若是我国家喻户晓的人物,他在文学,戏剧,古文字学,书法等领域都颇有成就。

然而,大多数人都只知道郭沫若具有颇深的文学造诣,并不知道其实他还是个大翻译家。

本文简要地介绍了郭沫若的翻译思想,并以郭译本《鲁拜集》为例分析郭沫若译诗的优美之处。

【关键词】郭沫若;翻译思想;鲁拜集;风韵译1.郭沫若的翻译思想郭沫若的翻译思想根据时间大致可以分为两个时期:20年代前期和20年代中后期。

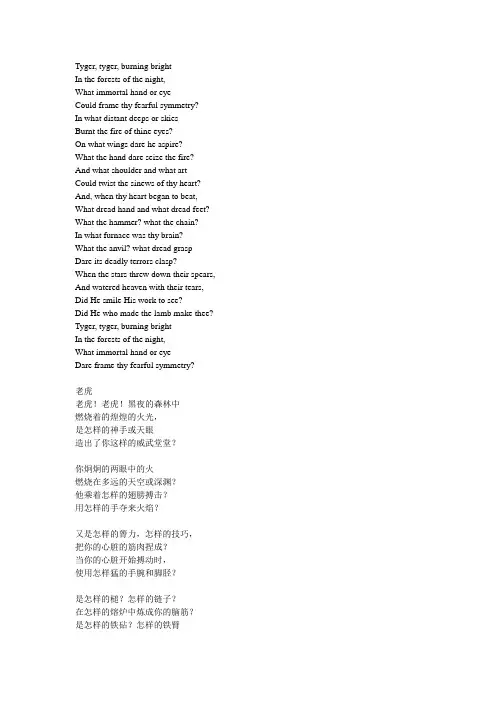

1.1 20年代前期郭沫若创造性地提出了“风韵译”的说法,他曾说:“诗的生命,全在它那种不可把捉之风韵,所以我想译诗的手腕于直译意译外,当得有种‘风韵译’”。

从这句话中不难看出郭沫若在译诗上很反对直译,倾向于意译,提倡风韵译,强调译者要译出原作的“神韵”来。

郭沫若还强调译者的主观感情投入,在《雪莱的诗》的小序中,他写到:“译雪莱的诗,是要使雪莱成为我自己。

……我爱雪莱,我能感听得到他的心声……他的诗便如像我自己的诗。

我译他的诗,便如像我自己在创作的一样。

”可见郭沫若注重译者对原作者的了解,译者不仅要弄清原文字句的含义、意义以及原作的韵味,更要真正从原作者的角度出发去翻译一部作品。

1.2 20年代中后期郭沫若还对重复译问题发表过见解。

《屠尔格涅甫之散文诗》中,他写到:“翻译不嫌其重出,译者各有所长,读者尽可能自由择选。

”这一时期,他纠正了“翻译是媒婆”这一比喻。

在20年代后期的《简论》中,郭沫若写到:“……翻译工作绝不是轻松的事体,而翻译的文体对于一国的国语或文学的铸造也绝不是无足重轻的因素……这责任并不轻松。

”这段话能看出在这一时期他对翻译的目的和意义及翻译工作的重要性有了新的理解和认识,肯定了翻译这项劳动,并且指出翻译对于各个国家的文学文化交流等方面存在着重要的影响。

2.从《鲁拜集》分析郭沫若译诗的特点《鲁拜集》是11世纪波斯人莪默·伽亚谟所著的四行诗集。

浅析郭沫若诗歌翻译中体现的美学意蕴作者:钟云曌来源:《科学导报·学术》2020年第43期摘; 要:郭沫若既是诗人、作家,更是学者,他在翻译领域有着举足轻重的地位。

他在进行诗歌翻译的同时,提出过创作译、风韵译、以诗译诗等,表现出了独特的审美理想与审美意蕴。

郭沫若更多强调了在翻译过程中的审美体验,在直译、意译的基础上,注重源语言上的意境呈现以及目标语言的传神表达。

郭沫若的“风韵译”理论可运用于诸多诗歌翻译实践中,可将源语诗歌浑然天成的绝美意境还原,并以归化、意化的形式注入译作中,同时让目的语读者身临其境,并感受到所在文化背景下的同等美感。

本文选取了一些典型例子对郭沫若诗歌翻译中体现出的美学意蕴加以分析。

关键词:郭沫若;诗歌翻译;美学意蕴;诗歌意象引言郭沫若也是一位诗人,他自己所写的诗歌或豪放不羁或秀美婉约,成就了他诗歌翻译的造诣。

他的文学作品中所呈现的文学手法值得学习。

其中,本文所研究的郭沫若诗歌翻译的审美对象主要涉及以下方面:(一)他是一位卓越的作家兼翻译家。

他的诗歌翻译以文笔优美、雄浑并富于浪漫色彩和丰富的审美意象而著称。

(二)他的翻译理论对中国现代翻译理论和翻译实践产生了巨大的影响。

(三)他的文学审美受西方审美思潮影响,倾注于诗歌翻译中,中西结合,自然流畅,充满灵活性,丰富读者感官。

(四)研究郭沫若的诗歌翻译文本是一项极具艺术性的工作,有助于充分发挥译者的审美才能,对文学进行再造。

一、翻译的文化与环境译者在翻译实践中应充分考虑不同国家和地区的文化内涵,不同的读者群体,不同的文化表达形式。

翻译从来都不是在真空中产生的,人们也从来不会在真空条件下接受它。

正如霍恩比所说:“语言不是孤立地悬浮在真空中的现象,而是文化中不可分割的一部分。

”翻译不仅是语言转换的过程,而应该是更广泛的社会历史背景下的文化交流。

在源语和目的语之间,词汇与文化环境的结合尤为重要。

而A·F·泰勒曾提出过翻译三原则——“首先,译文必须充分传达原文的意思;二是任务的风格和态度要与原文一致;第三,翻译要有流畅的感觉。

郭沫若是中国现代文学史上的重要人物,他的诗歌理念、创作特色和影响主要体现在以下几个方面:

1. 诗歌理念:郭沫若认为,诗歌是表达个人情感和思想的一种方式,同时也是传达社会责任感和历史使

命感的重要途径。

他强调诗歌要关注现实、批判社会,同时也要体现个人的精神追求和美学理想。

2. 创作特色:郭沫若的诗歌具有鲜明的个性化和时代特征。

他的诗歌语言优美、节奏感强,注重形象的

描绘和比喻,具有很强的艺术感染力。

同时,他的诗歌也充满了对自由、民主、人权的追求,以及对传统文化的批判和反思。

3. 影响:郭沫若的诗歌对中国现代文学史产生了深远的影响。

他的诗歌不仅在当时引起了广泛的关注和

讨论,而且对中国现代诗歌的发展方向产生了重要的影响。

他的诗歌风格和理念也影响了许多后来的诗人和文学家,成为了中国现代文学的重要代表之一。

总的来说,郭沫若的诗歌理念、创作特色和影响都体现出了他作为中国现代文学巨匠的卓越才华和独特思想。

他的诗歌不仅具有极高的艺术价值,同时也反映了中国现代社会的历史变革和文化转型。