肝豆状核变性诊断与治疗指南

- 格式:pdf

- 大小:451.91 KB

- 文档页数:5

肝亘状核变性诊疗指南(2022军版}要点肝亘状核变’随HLD),又有、W ilson瘾WD)是因铜转运ATP酶R ATP7B) 基因突变而导致的铜代谢障碍性疾病。

该病临床表现复杂,主要为肝脏手日神经系统病变,易漏诊、误诊。

一、流行病学WD可在任何年龄发病,主要以儿童、青少年多见,5~35岁多发,发病年龄<10岁的患者多以肝病症状首发。

性别方面,男性和女性患病率相当。

二、发病机制WD是一种常染色体隐性遗传性疾病,真致病基因ATP7B定位于13号染色体长青(13q14.3 )o三、||面床表现WD患者临床表现多样,因受累器官和程度不同而异,主要表现为肝脏和/或神经系统受累。

肝脏受累为主要表现的WD发病相对较阜(> 2岁就可能发病),神经系统病变常较肝病晚10年出现(通常>15岁L此外,还可出现眼部异常、溶血、肯脏损伤、青关节异常等多种临床表现。

(一)肝脏表现肝脏是WD最常累及的器官之一,患者在诊断时通常都存在不同程度的肝损伤,轻者可只有组织学损伤。

根据轻重程度以及病程长短不同,临床上可表现为无症状、急性肝炎、急性肝衰竭(ALF L慢性肝炎、肝硬化等多种形式。

1.无症状患者:2.急性肝炎:3.急性肝衰竭:4.慢性肝炎、肝硬化:(二)神经精神系统表现WD神经系统表现多种多样,但大多为锥体外系功能障碍,旱期症状可轻微,进展缓慢,可高阶段性缓慢缓解或加重,也可快速进展,在数月内导致严重失能,尤真是年轻患者。

神经系统的常见表现高:肌张力障碍、震颤、肢体僵硬和运动迟缓、精神行为异常及真他少见的神经症状。

1.肌张力障碍:2.震颤:3.肢体僵硬相运动迟缓:4.精神行为异常:5.真他少见的神经症状:(三)眼部表现K-F环是铜沉着于角膜后弹力层而形成的绿褐色或暗棕色环,是WD的典型特征之一,建议由有经验的眼科医师使用裂隙灯进行检查。

(四)溶血WD可因过多的铜离子损伤红细胞膜而发生C oombs阴性的溶血性贫血。

溶血性贫血可急性发作,也可呈阵发性或慢性病程。

中国肝豆状核变性诊治指南2021(全文)肝豆状核变性(hepatolenticular degeneration,HLD;OMIM 277 900)又称Wilson病(Wilson′s disease),是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病,其致病基因ATP7B编码一种铜转运P型ATP 酶,该基因的致病变异导致ATP酶的功能缺陷或丧失,造成胆道排铜障碍,大量铜蓄积于肝、脑、肾、骨关节、角膜等组织和脏器,患者出现肝脏损害、神经精神表现、肾脏损害、骨关节病及角膜色素环(Kayser-Fleischer ring,K-F环)等表现。

本病在世界范围的患病率为1/2 600~1/30 000,携带者频率约为1/90。

部分学者认为该数据仅来源于确诊患者,而临床上Wilson病患者极易被误诊或漏诊,因此该患病率可能较真实情况偏低。

2008年,由梁秀龄教授等执笔,中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组和神经遗传病学组共同讨论编写了我国Wilson病诊断和治疗指南,在我国Wilson病患者的规范诊治中发挥了重要作用。

随着时间推移,国内外对Wilson 病诊治的认识逐渐深入,尤其是美国肝病研究协会(American Association for the Study of the Liver Diseases)和欧洲肝病研究协会(European Association for the Study of the Liver)分别于2008年和2012年发布了新版Wilson病临床实践指南。

为了更好地指导临床医生诊治Wilson病患者,本指南在2008年版指南的基础上进行了完善和修订,并对推荐等级和证据级别进行了细化(表1)。

表1 本指南的推荐等级和证据级别一、临床表现Wilson病患者可以在任何年龄起病,但多见于5~35岁,也有3岁起病的肝硬化患者或80岁才出现症状的患者。

约有3%~4%的患者发病年龄晚于40岁。

肝豆状核变性(Wilson病)的诊治要点2024肝豆状核变性又称Wilson病(Wilsondisease,WD)l是一种代谢性、遗传性疾病,由ATP7B基因突变引起铜代谢障碍所致,可累及全身多个脏器,出现一系列临床表现。

本文总结了WD的临床表现、诊断和治疗方法,以供参考。

WD的临床表现WD患者临床表现多样,因受累器官和程度不同而异,主要表现为肝脏和/或神经系统损害表现,此外,还会伴有其他系统损害现象。

肝损害:倦怠、乏力、纳差、黄疸、腹水、下肢水肿、肝脾肿大甚至肝硬化等症状和体征,部分患者可无明显症状和体征,仅在体检时发现肝功能异常;神经系统损害:肌张力障碍、震颤、肢体僵硬和运动迟缓、精神行为异常及其他少见的神经症状;眼部损害:角膜K-F环(铜沉着于角膜后弹力层而形成的绿褐色或暗棕色环);肾损害:肾功能异常、氨基酸尿和肾结石等;骨关节肌肉损害:骨质疏松和骨关节的疼痛、积液、炎症等;血液系统损害:溶血性贫血;其他系统损害:如青春期月经延迟、皮肤损害、鼻蚓、心脏左房左室增大中枢性尿崩症等。

WD的诊断方法《肝豆状核变性诊疗指南(2022年版)》推荐应用2001年莱比锡第8届WD 国际会议的诊断标准(Leipzig评分系统)诊断WD o可依照临床表现及生化指标、基因检测、肝组织学检查的先后顺序,分步骤评分,一旦总分24分,即可确诊并启动治疗。

表1Leipzig评分系统WD的治疗方法WD的治疗目的是减少铜摄入,阻止铜吸收,排出体内多余的铜,维持体内铜代谢平衡。

一经诊断,应及早治疗,在医生指导下终身低铜饮食和药物治疗。

1.饮食建议低铜饮食可能会延迟WD症状的出现并控制疾病的进展,但不推荐作为唯一的治疗方法。

建议WD患者在治疗初期应避免进食铜含量高的食物,不用铜制的餐具及用具。

此外,如果日常饮用水的铜含量高,建议使用净水系统。

2.药物治疗WD的治疗药物分为两大类,一是增加尿铜排泄的药物,为铜螯合剂;二是阻止铜吸收的药物。

肝豆状核变性诊治指南对比、临床表现、辅助检查、诊断标准及治疗推荐和预后措施肝豆状核变性(hepatolenticular degeneration,HLD),又称 Wilson 病 (Wilson disease, WD),是因铜转运 ATP 酶 B(ATPase copper transporting beta,ATP7B)基因突变而导致的铜代谢障碍性疾病。

主要为肝脏和神经系统病变,大量铜蓄积于肝、脑、肾、骨关节、角膜等组织和脏器,患者出现肝脏损害、神经精神表现、肾脏损害、骨关节病及角膜色素环(Kayser-Fleischer ring,K-F 环)等表现。

临床表现复杂,易漏诊、误诊。

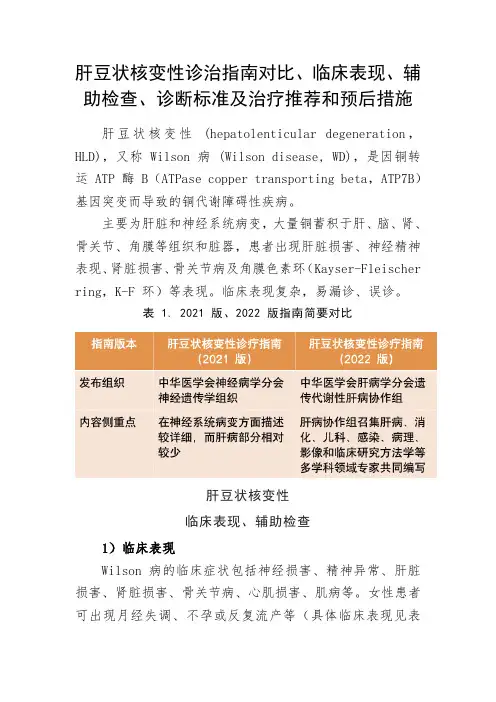

表 1. 2021 版、2022 版指南简要对比肝豆状核变性临床表现、辅助检查1)临床表现Wilson 病的临床症状包括神经损害、精神异常、肝脏损害、肾脏损害、骨关节病、心肌损害、肌病等。

女性患者可出现月经失调、不孕或反复流产等(具体临床表现见表2)。

表 2. wilson 病患者各器官系统临床表现2)辅助检查角膜 K-F 环:K-F 环为角膜边缘的黄绿色或黄灰色色素环,一般在手电筒侧光照射下肉眼可见,如未见到,需要采用眼科裂隙灯检查明确角膜 K-F 环。

铜代谢相关生化检查:血清铜蓝蛋白:Wilson 患者一般< 200 mg/L(正常值 200~500 mg/L);24 h 尿铜:Wilson 患者 24 h 尿铜≥ 100 ug(正常人小于 100 ug)。

颅脑 MRI:壳核、尾状核头部、丘脑、中脑、脑桥及小脑 T1 低信号、T2 高信号,少数情况下可出现 T1 高信号或 T1、T2 均低信号。

T2 加权像时,壳核和丘脑容易出现混杂信号,苍白球容易出现低信号,尾状核等其他部位多为高信号。

此外,可有不同程度的脑沟增宽、脑室扩大及额叶皮质软化灶等。

MRI 病灶可随着治疗逐渐变浅变小。

血尿常规:肝硬化伴脾功能亢进时,血常规可出现血小板、白细胞和(或)红细胞减少;尿常规可见镜下血尿、微量蛋白尿等。

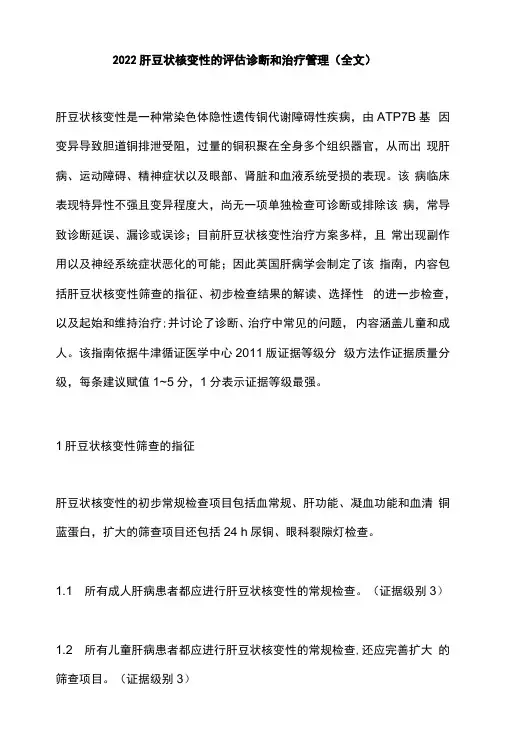

2022肝豆状核变性的评估诊断和治疗管理(全文)肝豆状核变性是一种常染色体隐性遗传铜代谢障碍性疾病,由ATP7B基因变异导致胆道铜排泄受阻,过量的铜积聚在全身多个组织器官,从而出现肝病、运动障碍、精神症状以及眼部、肾脏和血液系统受损的表现。

该病临床表现特异性不强且变异程度大,尚无一项单独检查可诊断或排除该病,常导致诊断延误、漏诊或误诊;目前肝豆状核变性治疗方案多样,且常出现副作用以及神经系统症状恶化的可能;因此英国肝病学会制定了该指南,内容包括肝豆状核变性筛查的指征、初步检查结果的解读、选择性的进一步检查,以及起始和维持治疗;并讨论了诊断、治疗中常见的问题,内容涵盖儿童和成人。

该指南依据牛津循证医学中心2011版证据等级分级方法作证据质量分级,每条建议赋值1~5分,1分表示证据等级最强。

1肝豆状核变性筛查的指征肝豆状核变性的初步常规检查项目包括血常规、肝功能、凝血功能和血清铜蓝蛋白,扩大的筛查项目还包括24 h尿铜、眼科裂隙灯检查。

1.1 所有成人肝病患者都应进行肝豆状核变性的常规检查。

(证据级别3)1.2 所有儿童肝病患者都应进行肝豆状核变性的常规检查,还应完善扩大的筛查项目。

(证据级别3)13 通过实验室检查、影像学和组织学检查仍不能明确病因的成人肝病患者应完善肝豆状核变性扩大的筛查项目。

(证据级别3)1.4 合并运动障碍或不明原因溶血性贫血的所有成人肝病患者应行肝豆状核变性的常规检查和扩大的筛查项目。

(证据级别4)1.5 所有5~50岁出现进行性姿势性震颤、肌张力障碍或帕金森综合征的患者(除外孤立性颈肌张力障碍或眼睑痉挛)应进行肝豆状核变性的常规检查。

(证据级别4)1.6 所有混合性运动障碍合并任一危险信号(呈亚急性发作或继续进展、早期延髓受累、行为或性格改变,或疑似存在肝病)的患者,应进行肝豆状核变性的常规检查和扩大的筛查,还需进行神经系统影像学检查。

(证据级别4)1.7 所有Coombs阴性溶血性贫血病因未明患者应进行肝豆状核变性的常规检查和扩大的筛查。

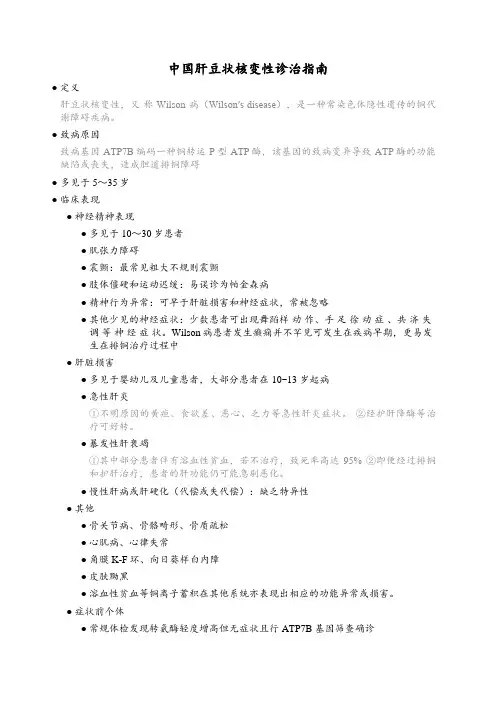

中国肝豆状核变性诊治指南●定义肝豆状核变性,又称 Wilson 病(Wilson′s disease),是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病。

●致病原因致病基因ATP7B编码一种铜转运P型ATP酶,该基因的致病变异导致ATP酶的功能缺陷或丧失,造成胆道排铜障碍●多见于5~35岁●临床表现●神经精神表现●多见于10~30岁患者●肌张力障碍●震颤:最常见粗大不规则震颤●肢体僵硬和运动迟缓:易误诊为帕金森病●精神行为异常:可早于肝脏损害和神经症状,常被忽略●其他少见的神经症状:少数患者可出现舞蹈样动作、手足徐动症、共济失调等神经症状。

Wilson病患者发生癫痫并不罕见可发生在疾病早期,更易发生在排铜治疗过程中●肝脏损害●多见于婴幼儿及儿童患者,大部分患者在 10~13 岁起病●急性肝炎①不明原因的黄疸、食欲差、恶心、乏力等急性肝炎症状。

②经护肝降酶等治疗可好转。

●暴发性肝衰竭①其中部分患者伴有溶血性贫血,若不治疗,致死率高达95% ②即便经过排铜和护肝治疗,患者的肝功能仍可能急剧恶化。

●慢性肝病或肝硬化(代偿或失代偿):缺乏特异性●其他●骨关节病、骨骼畸形、骨质疏松●心肌病、心律失常●角膜K-F环、向日葵样白内障●皮肤黝黑●溶血性贫血等铜离子蓄积在其他系统亦表现出相应的功能异常或损害。

●症状前个体●常规体检发现转氨酶轻度增高但无症状且行 ATP7B 基因筛查确诊●意外发现角膜K‐F环但无症状且行ATP7B基因筛查确诊●Wilson 病先证者的无症状同胞行ATP7B基因筛查确诊●辅助检查●角膜K‐F环●角膜边缘的黄绿色或黄灰色色素环●7岁以下患者一般无法检出●铜代谢相关生化检查●血清铜蓝蛋白●检测方法:①酶学方法:复杂且昂贵②免疫比浊法●正常值:200~500mg/L●铜蓝蛋白 <80 mg/L 是诊断Wilson 病的强烈证据●若铜蓝蛋白<120 mg/L 应引起高度重视,需进行 ATP7B 基因检测明确诊断●妊娠期、接受雌激素治疗、出生后至2岁婴幼儿、20%以上的 ATP7B基因杂合致病变异携带者,以及慢性肝病、重症肝炎、慢性严重消耗性疾病患者的铜蓝蛋白亦可低于200 mg/L,在临床上需进行鉴别●24h尿铜●检测方法:①电感耦合等离子体发射光谱法②石墨炉原子吸收光谱法●正常值:在规范的 24 h 尿液收集及正常肌酐清除率的前提下,正常人 24 h尿铜<100 μg●Wilson 病患者24 h 尿铜≥100 μg●不明原因肝酶增高的儿童24h尿铜≥40 μg,需进行 ATP7B基因检测明确诊断●血清铜:不推荐●肝铜量●有创检查,不推荐●正常值<40~55 μg/g(肝脏干重)●Wilson病患者>250 μg/g(肝脏干重)●血尿常规●肝脾检查●肝功能:血清转氨酶、胆红素升高和(或)白蛋白降低●肝脾B超:常显示肝实质光点增粗、回声增强甚至结节状改变;部分患者脾脏肿大。

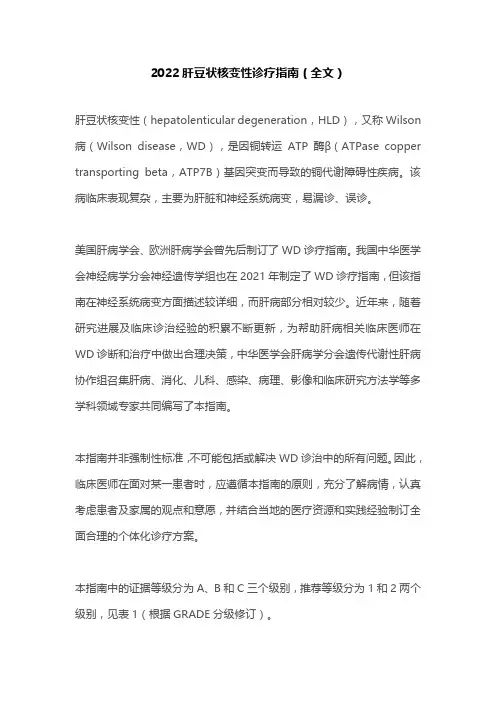

2022肝豆状核变性诊疗指南(全文)肝豆状核变性(hepatolenticular degeneration,HLD),又称Wilson 病(Wilson disease,WD),是因铜转运ATP酶β(ATPase copper transporting beta,ATP7B)基因突变而导致的铜代谢障碍性疾病。

该病临床表现复杂,主要为肝脏和神经系统病变,易漏诊、误诊。

美国肝病学会、欧洲肝病学会曾先后制订了WD诊疗指南。

我国中华医学会神经病学分会神经遗传学组也在2021年制定了WD诊疗指南,但该指南在神经系统病变方面描述较详细,而肝病部分相对较少。

近年来,随着研究进展及临床诊治经验的积累不断更新,为帮助肝病相关临床医师在WD诊断和治疗中做出合理决策,中华医学会肝病学分会遗传代谢性肝病协作组召集肝病、消化、儿科、感染、病理、影像和临床研究方法学等多学科领域专家共同编写了本指南。

本指南并非强制性标准,不可能包括或解决WD诊治中的所有问题。

因此,临床医师在面对某一患者时,应遵循本指南的原则,充分了解病情,认真考虑患者及家属的观点和意愿,并结合当地的医疗资源和实践经验制订全面合理的个体化诊疗方案。

本指南中的证据等级分为A、B和C三个级别,推荐等级分为1和2两个级别,见表1(根据GRADE分级修订)。

一、流行病学WD可在任何年龄发病,主要以儿童、青少年多见,5~ 35岁多发,发病年龄< 10岁的患者多以肝病症状首发。

性别方面,男性和女性患病率相当。

有研究结果显示,表现为神经精神系统症状的WD患者中,男性相对多见,且发病年龄更小;肝脏症状WD患者中,女性较为多见。

全球ATP7B突变基因携带者为1/90,WD患病率约0.25/10 000~4/10 000。

在欧洲近50年来估计的患病率从5/100万上升到142/100万。

韩国人患病率为38.7/100万,日本人基于ATP7B致病基因突变频率推测的患病率为1.21/10 000~1.96/10 000。

肝豆状核变性的诊断提示及治疗措施肝豆状核变性(hepatolenticulardegeneration)是一种常染色体隐性遗传的全身性代谢障碍疾病,以铜代谢障碍最为突出,多并发基底节变性、肾脏病变和肝硬化。

临床表现为粗大震颤、肌张力增高和语言障碍。

在静止时震颤也不停止,运动时加重。

【诊断提示】(1)半数以上有家族遗传史,多起病隐匿,缺乏特征性改变。

(2)多在5-35岁起病。

40岁以后发病少见。

儿童震颤伴有原因不明的肝硬化和肾脏病变,尤应注意本病。

早期诊断治疗是改善预后的关键。

(3)四肢肌张力增高,运动度减少,吞咽困难,语言含糊不清,流涎多,手足有不自主的抽动,共济失调等。

(4)角膜与巩膜交界处有金黄色或黄绿色色素环(K-F 环),具有诊断价值。

(5)可有肝脾大、肝区疼痛、腹水、蜘蛛痣、食管静脉曲张及消化道出血。

部分患者可有自发性骨折。

(6)精神呆滞、情感不稳、人格改变、不自主的哭笑,动作及行为异常,少数发生局限性癫疴或偏瘫。

(7)化验检查:24h尿排铜量增加(正常24h<100μg),血清铜和铜蓝蛋白降低,铜氧化酶活性降低,直接反映铜增加。

肝功能可出现异常,血红蛋白降低,白细胞及血小板计数可减少。

(8)部分病例可有肾脏损害,急慢性溶血性贫血。

(9)需要排除胆管阻塞、酒精性肝硬化、特发性血小板减少性紫癜、病毒或药物诱发的肝炎等。

【治疗措施】1.驱铜治疗青霉胺0.25~0.5g,3次/d;二巯丙醇(BAL)5mg/(kg·d)肌注,2次/d,10d为一疗程;二巯丁二酸钠(DMS)1~2g加入生理盐水配成10%溶液,缓慢静注,1次/d,5d为一疗程,间隔1周可重复。

亦可选用曲恩汀、四硫钼酸铵。

2.阻止铜胃肠道吸收(1)5%硫酸锌2~4ml,3次/d,还可选用醋酸锌、甘草锌、葡萄糖酸锌、维生素E或中药黄连、大黄、半枝莲等。

(2)低铜、高蛋白、高糖饮食,避免使用铜制餐具,减少贝类、螺类、鲜鱼、虾类、玉米、蘑菇、豆类、坚果、巧克力、动物肝脏和血等食物。

肝豆状核变性中医诊疗指南1概述肝豆状核变性(HLD)又称Wilson病〔Wilsondisease,WD〕,是铜代谢障碍导致脑基底节变性和肝功能损害的常染色体隐性遗传病。

主要病理转变是肝豆状核变性及肝硬化,临床表现为进展性加重的锥体外系病症、角膜色素环、肝硬化、精神病症及肾功能损害等。

本病患病率为0.5/10万~3/10万,在我国是较多见的疑难病症之一。

目前西医主要承受铜络合剂进展驱铜治疗,因治疗手段单一、不良反响大,很多病人在驱铜治疗后病情恶化而受到限制。

中医虽无肝豆状核变性病名的记载,但依据其临床表现,可归属于“肝风”“颤病”“积聚”“水肿”“痉病”“狂病”等病范畴。

2病因病机2.1发病因素禀赋特别、五脏柔弱、情志失调、饮食不节、劳倦内伤等为本病发生的缘由。

禀赋特别为内因,饮食情志等为外因,内外因相合而致肝豆状核变性。

2.1.1先天禀赋缺乏肾主二便,维持正常的生理排泄,并导邪外出。

而先天禀赋薄弱,肾气亏虚,导致肾的开合失司,铜毒外泄无路,导致WD。

2.1.2情志失调情志失凋,忧怒忧思太过,脏腑气机失于调畅。

郁怒伤肝,肝气郁结不畅,气滞而血瘀,或因脾虚不运,津液失于输布,而聚湿生痰,变生WD。

2.1.3饮食不节饮食不节,过食肥甘,久则湿热中阻,铜毒积聚,铜毒伤脾,脾失运化,湿浊内生,蕴而化热,导致WD。

2.2病机及演化规律WD 为先天禀赋缺乏,肾阴(精)素亏,精不化血,精血两虚,筋脉失养乃至火生风动,铜毒内聚、肝胆温热内蕴。

临床前期或早期多以肝肾缺乏,气血亏虚为主,而临床期多见湿热蕴结之证,早期多虚,中后期多实,虚中挟实,虚实夹杂。

2.3病位、病性本病病位在肝肾,涉及脑髓、心、脾,病性为本虚标实,以肝肾阴虚、气血缺乏为本,肝风、邪热、痰浊、瘀血为标。

情志失调、饮食不节、劳倦内伤等均可诱发或加重本病。

肝豆状核变性病变初起,病情轻,以肝风、邪热、痰瘀等标象突出,晚期则正气大衰,先天后天俱损,肝脾肾多脏器受累,甚或消灭肝脾肾衰败之证。

儿童肝豆状核变性的诊疗方案肝豆状核变性,又称Wilson病,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢缺陷病。

【诊断要点】(1)临床表现:①肝病变,发病隐匿,常在6-8岁以后逐渐出现反复的疲劳、食欲不振、呕吐、黄疸、水肿或腹水。

部分可并发病毒性肝炎。

少数迅速发展呈急性肝衰竭。

约15%的患儿在肝病症状前可发生溶血性贫血。

②神经系统病变,多在12岁以后出现构语困难,动作笨拙或不自主运动、表情呆板、吞咽困难、肌张力改变等。

晚期精神症状明显,常见行为异常和智力障碍。

③肾病变,出现肾结石、血尿、蛋白尿、糖尿、氨基酸尿、肾小管酸中毒的表现。

④其他,背部和关节疼痛。

(2)血清铜蓝蛋白测定:正常人200~400mg/L,患儿常低于200mg/L。

(3)尿铜测定:24h尿铜排出,正常人低于40μg/d,患儿明显增高,常达100~1000μg/d。

(4)肝细胞铜含量测定:正常人约为20μg/g(干重),患儿可高达200~3000μg/g(干重)。

(5)核素铜结合试验:一次给予患者64Cu或67Cu0.3~0.5μCi静脉注射,于1h,2h,4h,24h 和48h 各采血样1 次,检测其放射量。

正常人在4~48h呈持续上升,而患者在4h以后持续下降,48h血样的计数仅为4h的一半。

(6)基因诊断:应用RFLP法进行DNA 分析进行早期诊断。

(7)裂隙灯检查:在角膜周缘可看到棕黄色环状物,即KF环。

(8)X 线检查:常见骨质疏松,关节间隙变窄或骨赘生。

(9)头颅CT 或MRI检查:豆状核密度改变。

【治疗要点】(1)低铜饮食:限制铜摄入,低于1mg/d,不食含铜高的食物。

(2)药物治疗:应用铜螯合剂(青霉胺)、锌剂治疗。

(3)其他支持疗法:针对肝功能受损,高铜血症可给予清蛋白输入。

左旋多巴可用以改善神经系统症状。

(4)肝移植术:经上述各种治疗无效时可考虑进行肝移植。

【处方】1.西医处方处方1:驱铜治疗。

青霉胺20mg/(kg·d),分3次口服(青霉素皮试阴性)。