第七章-三萜类化合物(中药化学)

- 格式:ppt

- 大小:433.50 KB

- 文档页数:80

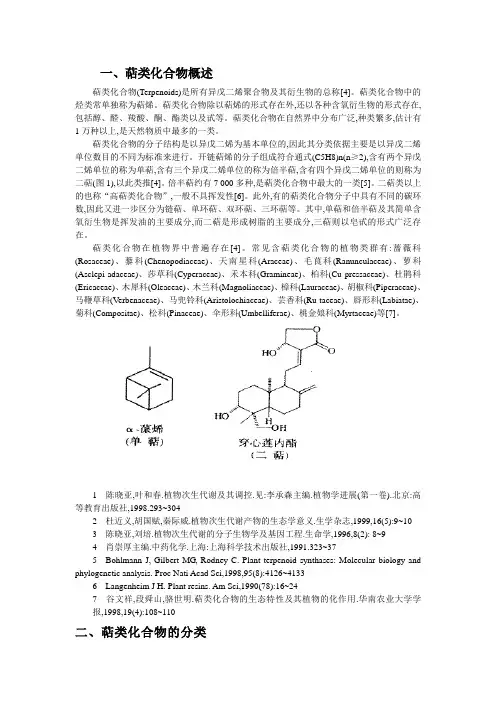

一、萜类化合物概述萜类化合物(Terpenoids)是所有异戊二烯聚合物及其衍生物的总称[4]。

萜类化合物中的烃类常单独称为萜烯。

萜类化合物除以萜烯的形式存在外,还以各种含氧衍生物的形式存在,包括醇、醛、羧酸、酮、酯类以及甙等。

萜类化合物在自然界中分布广泛,种类繁多,估计有1万种以上,是天然物质中最多的一类。

萜类化合物的分子结构是以异戊二烯为基本单位的,因此其分类依据主要是以异戊二烯单位数目的不同为标准来进行。

开链萜烯的分子组成符合通式(C5H8)n(n≥2),含有两个异戊二烯单位的称为单萜,含有三个异戊二烯单位的称为倍半萜,含有四个异戊二烯单位的则称为二萜(图1),以此类推[4]。

倍半萜约有7 000多种,是萜类化合物中最大的一类[5]。

二萜类以上的也称“高萜类化合物”,一般不具挥发性[6]。

此外,有的萜类化合物分子中具有不同的碳环数,因此又进一步区分为链萜、单环萜、双环萜、三环萜等。

其中,单萜和倍半萜及其简单含氧衍生物是挥发油的主要成分,而二萜是形成树脂的主要成分,三萜则以皂甙的形式广泛存在。

萜类化合物在植物界中普遍存在[4]。

常见含萜类化合物的植物类群有:蔷薇科(Rosaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、天南星科(Araceae)、毛茛科(Ranunculaceae)、萝科(Asclepi-adaceae)、莎草科(Cyperaceae)、禾本科(Gramineae)、柏科(Cu-pressaceae)、杜鹃科(Ericaceae)、木犀科(Oleaceae)、木兰科(Magnoliaceae)、樟科(Lauraceae)、胡椒科(Piperaceae)、马鞭草科(Verbenaceae)、马兜铃科(Aristolochiaceae)、芸香科(Ru-taceae)、唇形科(Labiatae)、菊科(Compositae)、松科(Pinaceae)、伞形科(Umbelliferae)、桃金娘科(Myrtaceae)等[7]。

中药化学《三萜类化合物》重点总结及习题本章复习要点:1.了解三萜类化合物的含义、分布和生理活性。

2.掌握三萜皂苷的结构类型和分类。

3.掌握三萜皂苷的理化性质和检识。

4.掌握三萜皂苷的提取、分离方法。

5.熟悉三萜皂苷的结构测定。

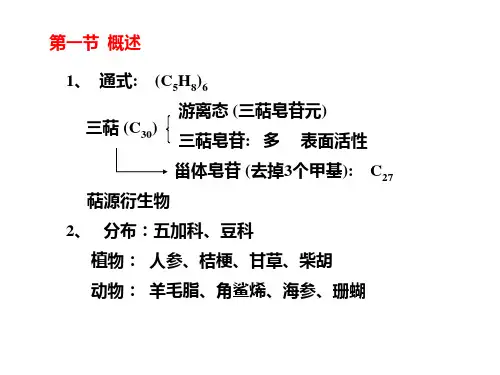

第一节概述【含义】1.三萜类化合物一类基本母核由30个碳原子组成的萜类化合物,可视为以六分子异戊二烯为单位的聚合体。

2.三萜皂苷一类苷元为三萜的苷类化合物,其水溶液振瑶后能产生大量且持久性肥皂样泡沫。

【分布及存在形式】三萜类化合物在自然界分布很广,尤以双子叶植物中分布最多。

三萜类化合物在自然界的存在形式有游离或者与糖结合成苷或酯的形式存在。

游离三萜化合物不溶于水,易溶于有机溶剂。

三萜苷类易溶于水,其水溶液剧烈振摇时能产生大量、持久的肥皂样泡沫,故称为三萜皂苷。

另外,三萜皂苷多具有羧基,所以又常称为酸性皂苷。

【生理活性】通过对三萜类化合物的生物活性及毒性研究结果表明,其具有溶血、抗癌、抗炎、抗病毒、降低胆固醇、杀软体动物、抗生育等广泛的生理活性。

【生源途径】从生源来看,是由鲨烯通过不同的环化方式转变而来的,而鲨烯是由焦磷酸金合欢酯(FPP)尾尾缩合生成。

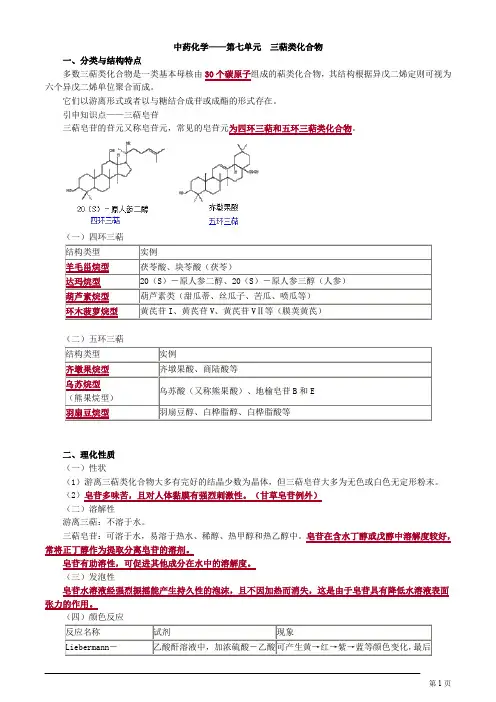

第二节三萜类化合物的结构和分类1.按存在形式、结构、性质分为:(1)三萜皂苷及苷元(2)其他三萜类(树脂、苦味素、三萜醇、三萜生物碱)2.按碳环的数目分类:(1)链状三萜(较少)(2)单环三萜(较少)(3)双环三萜(较少)(4)三环三萜(较少)★(5)四环三萜(较多):母核都为环戊烷骈多氢菲而D/E环为顺式。

【物理性质】1.性状多为无定形粉末(极性较大),具吸湿性;苦、辛辣,有粘膜刺激性。

2.熔点与旋光性游离态有固定熔点;皂苷无明显熔点,一般测得的大多为分解点。

三萜化合物均有旋光性。

3.溶解度游离态溶于有机溶剂,不溶于水;成苷后,极性增强,可溶于水,易溶于热水、稀醇、热甲醇、热乙醇,几不溶或难溶于丙酮、乙醚等极性小的有机溶剂。

中药化学——第七单元三萜类化合物一、分类与结构特点多数三萜类化合物是一类基本母核由30个碳原子组成的萜类化合物,其结构根据异戊二烯定则可视为六个异戊二烯单位聚合而成。

它们以游离形式或者以与糖结合成苷或成酯的形式存在。

引申知识点——三萜皂苷三萜皂苷的苷元又称皂苷元,常见的皂苷元为四环三萜和五环三萜类化合物。

(一)四环三萜(二)五环三萜二、理化性质(一)性状(1)游离三萜类化合物大多有完好的结晶少数为晶体,但三萜皂苷大多为无色或白色无定形粉末。

(2)皂苷多味苦,且对人体黏膜有强烈刺激性。

(甘草皂苷例外)(二)溶解性游离三萜:不溶于水。

三萜皂苷:可溶于水,易溶于热水、稀醇、热甲醇和热乙醇中。

皂苷在含水丁醇或戊醇中溶解度较好,常将正丁醇作为提取分离皂苷的溶剂。

皂苷有助溶性,可促进其他成分在水中的溶解度。

(三)发泡性皂苷水溶液经强烈振摇能产生持久性的泡沫,且不因加热而消失,这是由于皂苷具有降低水溶液表面张力的作用。

(四)颜色反应(五)水解反应1.酸水解(难得到真正的苷元)2.乙酰解3.Smith降解(条件比较温和,可获得真正的皂苷元)4.酶水解5.糖醛酸苷键的裂解6.酯苷键的水解(六)溶血反应皂苷的水溶液大多能破坏红细胞而有溶血作用。

溶血指数(表征溶血作用强弱):是指在一定条件(等渗、缓冲溶液及恒温)下能使同一动物来源的血液中红细胞完全溶血的最低浓度。

人参总皂苷没有溶血现象,但经分离后,B型和C型人参皂苷具有显著的溶血作用,而A型人参皂苷则有抗溶血作用。

三、提取与分离(一)提取1.醇类溶剂提取法甲醇或乙醇提→回收醇,水分散→乙醚或氯仿萃(除脂)→水液用水饱和正丁醇萃→粗总皂苷2.酸水解有机溶剂萃取法(提取皂苷元)3.碱水提取法(提取含羧基皂苷)(二)分离1.分段沉淀法2.色谱分离法四、实例(一)人参1.化学成分与结构类型2.理化性质(了解)人参总皂苷在7%盐酸的稀乙醇溶液中加热水解,得到人参二醇、人参三醇和齐墩果酸。

中药化学考前辅导Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】第七章萜类和挥发油【学习要点】1.掌握萜的含义和主要分类法。

2.掌握挥发油的定义、通性和化学组成,3.掌握挥发油的提取分离方法。

4.熟悉环烯醚萜苷的结构特点和主要理化性质。

5.熟悉紫杉中所含主要萜类化学成分的结构及其生物活性·6.熟悉龙胆中主要化学成分的结构类型及提取分离方法。

7.熟悉挥发油化学常数的含义。

8.了解挥发油的气相色谱鉴定方法。

9.了解薄荷中主要化学成分的结构特征。

【重点与难点提示】一、萜类化合物的概念、分类原则1. 单萜, 是由2个异戊二烯单位构成,含10个碳原子的化合物类群;如龙脑,香叶醇等。

2. 倍半萜, 是由15个碳原子,三个异戊二烯单位构成,如环桉醇,青蒿素3. 二萜, 是由20个碳原子,4个异戊二烯单位构成,如银杏内酯,甜菊苷4. 三萜, 是由30个碳原子,6个异戊二烯单位为基本碳架构成的化合物。

二、环烯醚萜类1. 结构与分类根据其环戊烷是否裂环可分为①环烯醚萜苷如桃叶珊瑚苷。

②裂环环烯醚萜苷如龙胆苦苷。

2. 理化性质大多数为白色结晶体或粉末(极少为液体),多具旋光性,味苦环烯醚萜苷易被水解,苷元遇酸、碱、羰基化合物和氨基酸等都能变色。

与皮肤接触,也能使皮肤染成蓝色。

3. 提取分离环烯醚萜苷类多采用溶剂提取法,常采用的溶剂为水,甲醇,乙醇,烯丙酮及乙酸乙酯。

提取前需在被提取的药粉中拌入适量碳酸钙或氢氧化钡。

三、挥发油的概念、性质及组成。

1. 挥发油的定义:挥发油又称精油,是存在于植物体中的一类可随水蒸气蒸馏而与水不相混溶的挥发性油状成分的总称。

挥发油为一混合物,其中所含的化学成分比较复杂。

主要有萜类化合物,脂肪族化合物和芳香族化合物等。

2. 挥发油的理化性质:在常温下,挥发油大多为无色或微带淡黄色的透明液体,少数挥发油具有其他颜色,如薁类多显蓝色。

执业中药师《中药化学》历年真题精选考前强化训练:第七章萜类和挥发油考前强化训练A型题1.萜类化合物由哪种物质衍生而成A.甲戊二羟酸B.异戊二烯C.桂皮酸D.苯丙氨酸E.酪氨酸A2.倍半萜含有的碳原子数目为A.10B.15C.20D.25E.30B3.青蒿素属于A.单萜B.倍半萜C.二萜D.二倍半萜E.三萜B4.具有抗疟活性的是A.乌头碱B.马桑毒素C.雷公藤内酯D.紫杉醇E.青蒿素E5.三萜的异戊二烯单位有A.5个B.6个C.4个D.3个E.2个BA.邻苯二甲酸酐法B.邻苯二甲酸法C.亚硫酸氢钠法D.Girard试剂法E.浓硫酸法A9.下列化合物不属于二萜类的是A.银杏内酯B.穿心莲内酯C.雷公藤内酯D.紫杉醇E.七叶内酯E10.下列有关环烯醚萜类成分结构特点和性质的论述,错误的是A.具有半缩醛结构,C1-0H性质不稳定B.具有环戊烷环结构,有时可裂环C.具有环己烷环结构,有时可裂环D.在植物体内多以苷的形式存在E.骨架结构属于单萜类C11.下列化合物不属于环烯醚萜苷的是A.龙胆苦苷B.栀子苷C.桃叶珊瑚苷D.甜菊苷E.獐芽菜苷D12.环烯醚萜苷具有的性质是A.苷键不易被酸水解B.苷元遇氨基酸产生颜色反应C.与氨基酸加热不产生反应D.苷元稳定E.与葡萄糖产生颜色反应B13.环烯醚萜类难溶于A.水B.甲醇C.乙醚D.乙醇C14.提取环烯醚萜苷时,为抑制酶的活性、中和有机酸,常需加入A.碳酸钙B.氢氧化钠C.碳酸钠D.氢氧化钙E.碳酸氢钠A15.下列化合物中具有挥发性的脂肪族成分是A.桂皮醛B.丁香酚C.鱼腥草素D.桉油精E.异桂皮醛C16.含有奠类成分的挥发油多显A.蓝色B.绿色C.无色D.红棕色E.黑色A17.分离挥发油中的乙基酮类成分,可用A亚硫酸氢钠B.Girard试剂C.邻苯二甲酸D.邻苯二甲酸酐E.丙二酸B18.挥发油不具有的性质是A.挥发性B.亲脂性C.折光性D.旋光性E.稳定性E19.下列挥发油的物理或化学常数不能被直接测定出来的是A.相对密度B.沸点D.酯值E.皂化值D20.用溶剂法提取挥发油时,首选有机溶剂是A.乙醚B.乙醇C.氯仿D.水E.丙酮A21.C02超临界流体萃取法提取挥发油的优点不包括A.提取效率高B.无有机溶剂残留C.可防止挥发油氧化分解D.较常规提取方法成本低、操作简便E.可用于提取性质不稳定的挥发油D22.分馏法分离挥发油时,主要的分离依据是A.密度的差异B.溶解性的差异C.沸点的差异D.官能团化学性质的差异E.酸碱性的差异C23.Girard试剂法主要用于挥发油中哪类成分的分离A.碱性成分B.酸性成分C.醛、酮类成分D.醇类成分E.醚类成分C24.石菖蒲挥发油中“α-细辛醚、β-细辛醚、欧细辛醚三者的分离最好采用A.纸层析B.聚酰胺层析C.硅胶层析D.硼酸一硅胶层析E.硝酸银一硅胶层析E25.用GC-MS法鉴定挥发油时,主要优点中不包括B.灵敏度高C.样品用量少D.分析速度快E.样品不破坏E26.用气相色谱法对挥发油各组分进行定性鉴别时,常用色谱峰的A.峰面积B.峰高度C.相对保留时间D.离子丰度E.裂解碎片C27.下列有关紫杉醇的论述,错误的是A.含有N原子B.不显碱性C.对碱不稳定D.对酸不稳定E.难溶于水D28.下列有关穿心莲内酯的论述,错误的是A.属于二萜类化合物B.对碱不稳定C.对酸稳定D.为穿心莲抗炎主要活性成分E.难溶于水CB型题[1~4]A.柠檬烯B.鱼腥草素C.龙胆苦苷D.穿心莲内酯E.丁香酚1.能与氨基酸加热产生有色沉淀的是C2.属于小分子脂肪族化合物的是B3.能与三氯化铁试剂反应的是E[5~9]A.氢氧化钠B.盐酸C.Girard试剂D.邻苯二甲酸酐E.碳酸氢钠5.从挥发油的乙醚溶液中分离羧酸类成分,加E6.从挥发油的乙醚溶液中分离酚性成分,加A7.从挥发油的乙醚溶液中分离碱性成分,加B8.从挥发油的乙醚溶液中分离醛类成分,加C9.从挥发油的乙醚溶液中分离醇类成分,加D[15~18]A.单萜B.倍半萜C.二萜D.二倍半萜E.三萜15.薄荷醇属于A16.青蒿素属于B17.冰片属于A18.银杏内酯属于C[l9~22]A.丁香酚B.细辛醚C.(-)薄荷醇D.(+)薄荷醇E.癸酰乙醛19.薄荷挥发油主要含有C21.石菖蒲挥发油主要含有B22.丁香挥发油主要含有E[23~27]A.单萜烯B.单萜酸C.单萜醇D.单萜醚E.含氧倍半萜采用分馏法分离上述5类化合物的混合物时,23.最先馏出的是A24.第二个馏出的是D25.第三个馏出的是C26.第四个馏出的是B27.最后馏出的是E[28~32]A.紫杉醇B.薄荷醇C.胡萝卜烯D.齐墩果酸E.青蒿素28.属于单萜化合物的是B29.属于倍半萜化合物的是E30.属于二萜化合物的是A31.属于三萜化合物医`学教育'网搜集'整理的是D32.属于四萜化合物的是C[33~37]D.栀子苷E.穿心莲内酯33.具有促进胆汁分泌的化合物是D34.具有降血糖作用的化合物是A35.具有抗肿瘤作用的化合物是B36.具有抗菌消炎作用的化合物是E37.具有抗疟活性的化合物是C[38~42]A.1%盐酸萃取法B.5%碳酸氢钠萃取法C.亚硫酸氢钠法D.水蒸气蒸馏法E.超临界流体萃取法38.挥发油常用的提取方法是D39.对热敏感的贵重挥发油可采用E40.从挥发油中分离碱性成分可用A41.从挥发油中分离酸性成分可用B42.从挥发油中分离醛酮成分可用CX型题1.挥发油的组成中主要有A.单萜B.二倍半萜C.倍半萜D.三萜E.四萜AC2.下列结构单元中与紫杉醇的抗癌活性有关的是D.C-13位侧链E.C7-8-OHADE3.栀子苷的性质是A.易溶于水B.苷键易为酸水解C.与氨基酸发生显色反应D.与铜离子显蓝色E.与Shear试剂显特殊颜色ABCDE4.分离挥发油中的醛酮类成分可用A.碳酸氢钠B.亚硫酸氢钠C.Girard TD.Girard PE.磷酸BCD6.属于单萜的是A.薄荷脑B.龙脑C.冰片D.青蒿素E.栀子苷ABCE7.具有抗癌作用的萜类成分是A.青蒿素B.雷公藤甲素C.雷公藤乙素D.紫杉醇E.马桑毒素BCD8.α-细辛醚和β-细辛醚的分离可用A.硝酸银硅胶层析B.硅胶层析C.聚酰胺层析D.氧化铝层析E.气相色谱10.下列化合物中,属于二萜类的是A.丹参新醌甲B.乌头碱C.穿心莲内酯D.银杏内酯E.雷公藤内酯ABCDE11.环烯醚萜类成分常见于A.玄参科植物B.龙胆科植物C.唇形科植物D.茜草科植物E.芸香科植物ABCD12.下列化合物中,属于裂环烯醚萜苷的是A.栀子苷B.桃叶珊瑚苷C.獐芽菜苷D.龙胆苦苷E.獐芽菜苦苷CDE13.紫杉醇的结构特点和性质包括A.含有N原子,具有碱性B.含有酯键,对碱不稳定C.含有苷键,对酸不稳定D.容易还原,丧失活性E.含有环氧丙烷结构,具有抗癌活性BE14.下列有关环烯醚萜的论述,正确的是A.属于单萜类化合物B.主要以苷的形式存在C.可溶于亲水性溶剂D.可溶于亲脂性溶剂E.具有旋光性ABCE15.提取挥发油的方法有A.水蒸气蒸馏法B.乙醚连续回流提取法C.石油醚冷浸法E.二氧化碳超临界流体萃取法ABCDE16.二氧化碳超临界流体萃取法提取挥发油的优点是A.挥发油得率高B.挥发油品质好C.适用于易热解的挥发性成分的提取D.无毒无污染E.在常温常压下即可完成提取ABCD17.从挥发油中分离醇类成分,可选用的试剂是A.丙二酸单酰氯B.邻苯二甲酸C.邻苯二甲酸酐D.丁二酸E.丁二酸酐ACE18.存在于薄荷油中的是A.(-)薄荷醇B.(+)新薄荷醇C.(-)新薄荷醇D.(+)新异薄荷醇E.(+)异薄荷醇AB19.纯化分离环烯醚萜苷类成分的方法有A.正丁醇萃取B.活性炭柱色谱C.聚酰胺柱色谱D.大孔吸附树脂柱色谱E.离子交换柱色谱ABD20.莪术挥发油主要有效成分有A.莪术醇B.莪术二酮C.莪术酮D.莪术二醇E.薄荷醇ABCD第八章皂苷考前强化训练1.单皂苷、双皂苷的分类依据是A.糖的数目B.糖链的数目C.皂苷元的数目D.端基碳原医`学教育'网搜集'整理子的数日E.端羟基的数目B2.区别三萜皂苷和甾体皂苷的颜色反应是A.香草醛-浓硫酸反应B.三氯乙酸反应C.五氯化锑反应D.茴香醛-浓硫酸反应E.茴香醛-高氯酸反应B4.组成甾体皂苷元的碳原子数是A.30B.27C.25D.28E.20B5.甾体皂苷的螺原子是A.C-22B.C-27C.C-25D.C-3E.C-17A6.异螺旋甾烷C-25位上甲基的绝对构型是A.25SB.25LC.25αD.25βE.25DE7.三萜皂苷元结构的共同特点是都有A.5个环B.30个碳原子C.8个甲基E.4个环B8.呋甾烷醇类皂苷均为A.双糖链皂苷B.单糖链皂苷C.双糖苷D.单糖苷E.酯皂苷A9.呋甾烷醇类皂苷的结构特点不包括A.F环开环B.多为次皂苷C.均为双糖链皂苷D.C26有β-OH且连有糖E.有甾体母核B10.猪苓酸A属于A.羽扇豆烷型B.乌索烷型C.羊毛甾烷型D.齐墩果烷型E.达玛烷型C11.齐墩果酸的结构类型属于A.羽扇豆烷型B.乌索烷型C.α-香树脂烷型D.β-香树脂烷型E.达玛烷型D12.皂苷的通性不包括A.多为无定形粉末B.多具辛辣味C.多具吸湿性D.多呈酸性E.多为水溶性D13.下列有关皂苷溶血性的论述,错误的是A.皂苷口服无溶血作用C.溶血指数越大,溶血作用越强D.皂苷的溶血活性与糖部分有关E.人参总皂苷无溶血作用C14.从中药中提取纯化皂苷常用的方法中不包括A.乙醇提取,正丁醇萃取法B.乙醇提取,乙醚沉淀法C.乙醇提取,丙酮沉淀法D.碱水提取,加酸沉淀法E.盐酸水解,氯仿萃取法E15.分段沉淀法分离皂苷是利用混合物中各皂苷A.皂苷元结构类型的差异B.皂苷元极性的差异C.皂苷极性的差异D.皂苷酸碱性的差异E.皂苷分子量大小的差异C16.分离皂苷时常不使用的色谱分离方法是A.硅胶吸附色谱法B.硅胶分配色谱法C.大孔吸附树脂法D.离子交换树脂法E.高效液相色谱法D17.可用于分离甾体皂苷和三萜皂苷的方法是A.正丁醇提取法B.明胶沉淀法C.分段沉淀法D.胆甾醇沉淀法E.乙醇沉淀法D18.分离酸性皂苷和中性皂苷,首选A.胆甾醇沉淀法B.铅盐沉淀法C.明胶沉淀法D.雷氏铵盐沉淀法E.乙醇沉淀法BA.浓硫酸B.浓硫酸-重铬酸钾C.五氯化锑D.三氯乙酸E.香草醛一浓硫酸D20.鉴别甾体皂苷C-25的构型属于25D还是25L,可选用A.Liebermann反应B.胆甾醇沉淀法C.UV光谱D.IR光谱E.质谱D21.含C12=0的甾体皂苷元与浓硫酸作用医`学教育'网搜集'整理后,其UV光谱的吸收峰在A.200~600nmB.270~275nmC.350nm左右D.415nm左右E.310nm左右C22.甾体皂苷元的质谱中均会出现l个很强的基峰,其质荷比为A.139B.115C.126D.155E.137A23.螺甾烷醇类皂苷元的13C—NMR谱中,出现在δ109.5处的信号属于A.C-3B.C-12C.C-20D.C-22E.C-25D24.属于A型人参皂苷的是A.人参皂苷ReB.人参皂苷Rg1C.人参皂苷RfE.人参皂苷RcE25.属于五环三萜的人参皂苷是A.人参皂苷RcB.人参皂苷RdC.人参皂苷ReD.人参皂苷RfE.人参皂苷Roe26.人参皂苷中具有抗溶血作用的成分是A.A型人参皂苷B.B型人参皂苷C.C型人参皂苷D.A型人参皂苷元E.B型人参皂苷元A27.A型人参皂苷用2~4mol/L HCl水解,得到的苷元是A.人参二醇B.人参三醇C.20(S)-原人参二醇D.20(s)-原人参三醇E.20(R)-原人参二醇A29.下列有关人参皂苷R0结构特点的论述,错误的是A.属于双糖链皂苷B.属于酯皂苷C.属于四环三萜皂苷D.属于酸性皂苷E.属于葡萄糖醛酸苷C30.人参总皂苷用7%HCl的稀乙醇溶液进行酸水解,得到的产物中不包括A.人参二醇B.人参三醇C.齐墩果酸D.熊果酸E.糖D31甘草皂苷具有的生物活性是A.止痛作用C.利胆作用D.解热作用E.促肾上腺皮质激素样作用E32.甘草皂苷的苷元是A.甘草酸B.甘草次酸C.齐墩果酸D.熊果酸E.鸟索酸B33甘草酸的性质不包括A.能被中性乙酸铅沉淀B.易成盐C.易溶于热冰乙酸中D.易溶于氨水E.易被酸水解E34.柴胡皂苷元母核属于A.螺旋甾烷B.异螺旋甾烷C.达玛烷D.齐墩果烷E.乌索烷D35.属于原生苷的是A.柴胡皂苷aB.柴胡皂苷b1C.柴胡皂苷b2D.柴胡皂苷b3E.柴胡皂苷b4A36.知母皂苷AⅢ属于A.螺旋甾烷B.异螺旋甾烷C.呋甾烷D.变形螺旋甾烷E.异呋甾烷AA.黄芪皂苷B.黄芪苷C.黄芪苷ID.黄芪苷ⅣE.黄芪皂苷甲D执业中药师《中药化学》历年真题精选考前强化训练:B型题[1~4]A.柠檬烯B.鱼腥草素C.龙胆苦苷D.穿心莲内酯E.丁香酚1.能与氨基酸加热产生有色沉淀的是C医`学教育'网搜集'整理2.属于小分子脂肪族化合物的是B3.能与三氯化铁试剂反应的是E4.属于裂环烯醚萜苷的是C[5~9]A.氢氧化钠B.盐酸C.Girard试剂D.邻苯二甲酸酐E.碳酸氢钠5.从挥发油的乙醚溶液中分离羧酸类成分,加E6.从挥发油的乙醚溶液中分离酚性成分,加A7.从挥发油的乙醚溶液中分离碱性成分,加BC9.从挥发油的乙醚溶液中分离醇类成分,加D[15~18]A.单萜B.倍半萜C.二萜D.二倍半萜E.三萜15.薄荷醇属于A16.青蒿素属于B17.冰片属于A18.银杏内酯属于C[l9~22]A.丁香酚B.细辛醚C.(-)薄荷醇D.(+)薄荷醇E.癸酰乙醛19.薄荷挥发油主要含有C20.鱼腥草挥发油主要含有E21.石菖蒲挥发油主要含有B22.丁香挥发油主要含有E[23~27]A.单萜烯B.单萜酸C.单萜醇D.单萜醚E.含氧倍半萜采用分馏法分离上述5类化医`学教育'网搜集'整理合物的混合物时,23.最先馏出的是24.第二个馏出的是D25.第三个馏出的是C26.第四个馏出的是B27.最后馏出的是E[28~32]A.紫杉醇B.薄荷醇C.胡萝卜烯D.齐墩果酸E.青蒿素28.属于单萜化合物的是B29.属于倍半萜化合物的是E30.属于二萜化合物的是A31.属于三萜化合物的是D32.属于四萜化合物的是C[33~37]A.梓醇B.紫杉醇C.青蒿素D.栀子苷E.穿心莲内酯33.具有促进胆汁分泌的化合物是D34.具有降血糖作用的化合物是A35.具有抗肿瘤作用的化合物是B36.具有抗菌消炎作用的化合物是E37.具有抗疟活性的化合物是[38~42]A.1%盐酸萃取法B.5%碳酸氢钠萃取法C.亚硫酸氢钠法D.水蒸气蒸馏法E.超临界流体萃取法38.挥发油常用的提取方法是D39.对热敏感的贵重挥发油可采用E40.从挥发油中分离碱性成分可用A医`学教育'网搜集'整理41.从挥发油中分离酸性成分可用B42.从挥发油中分离醛酮成分可用C执业中药师《中药化学》历年真题精选考前强化训练:X型题1.挥发油的组成中主要有A.单萜B.二倍半萜C.倍半萜D.三萜E.四萜AC2.下列结构单元中与紫杉醇的抗癌活性有关的是A.环氧丙烷环B.酰胺键C.酯键D.C-13位侧链E.C7-8-OHADE3.栀子苷的性质是A.易溶于水B.苷键易为酸水解C.与氨基酸发生显色反应D.与铜离子显蓝色E.与Shear试剂显特殊颜色ABCDE4.分离挥发油中的醛酮类成分可用A.碳酸氢钠B.亚硫酸氢钠C.Girard TD.Girard PE.磷酸BCD6.属于单萜的是A.薄荷脑B.龙脑C.冰片D.青蒿素E.栀子苷ABCE7.具有抗癌作用的萜类成医`学教育'网搜集'整理分是A.青蒿素B.雷公藤甲素C.雷公藤乙素D.紫杉醇E.马桑毒素BCD8.α-细辛醚和β-细辛醚的分离可用A.硝酸银硅胶层析B.硅胶层析C.聚酰胺层析D.氧化铝层析E.气相色谱AE10.下列化合物中,属于二萜类的是A.丹参新醌甲B.乌头碱C.穿心莲内酯D.银杏内酯E.雷公藤内酯ABCDE11.环烯醚萜类成分常见于A.玄参科植物B.龙胆科植物C.唇形科植物D.茜草科植物E.芸香科植物ABCD12.下列化合物中,属于裂环烯醚萜苷的是A.栀子苷B.桃叶珊瑚苷C.獐芽菜苷D.龙胆苦苷E.獐芽菜苦苷CDE13.紫杉醇的结构特点和性质包括A.含有N原子,具有碱性B.含有酯键,对碱不稳定C.含有苷键,对酸不稳定D.容易还原,丧失活性医`学教育'网搜集'整理E.含有环氧丙烷结构,具有抗癌活性BE14.下列有关环烯醚萜的论述,正确的是A.属于单萜类化合物B.主要以苷的形式存在C.可溶于亲水性溶剂D.可溶于亲脂性溶剂E.具有旋光性ABCE15.提取挥发油的方法有A.水蒸气蒸馏法B.乙醚连续回流提取法C.石油醚冷浸法D.压榨法E.二氧化碳超临界流体萃取法ABCDE16.二氧化碳超临界流体萃取法提取挥发油的优点是A.挥发油得率高B.挥发油品质好C.适用于易热解的挥发性成分的提取D.无毒无污染E.在常温常压下即可完成提取ABCD17.从挥发油中分离醇类成分,可选用的试剂是A.丙二酸单酰氯B.邻苯二甲酸C.邻苯二甲酸酐D.丁二酸E.丁二酸酐ACE18.存在于薄荷油中的是A.(-)薄荷醇B.(+)新薄荷醇C.(-)新薄荷醇D.(+)新异薄荷醇E.(+)异薄荷醇AB19.纯化分离环烯醚萜苷类成分的方法有A.正丁醇萃取B.活性炭柱色谱C.聚酰胺柱色谱D.大孔吸附树脂柱色谱E.离子交换柱色谱ABD20.莪术挥发油主医`学教育'网搜集'整理要有效成分有A.莪术醇B.莪术二酮C.莪术酮D.莪术二醇E.薄荷醇ABCD。

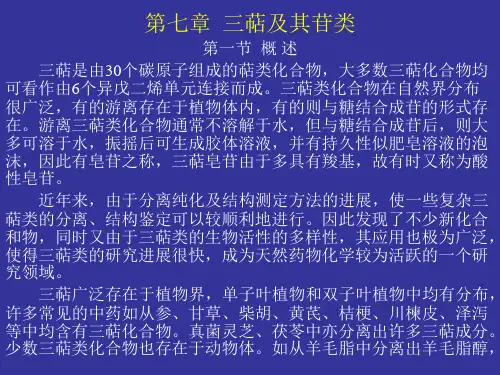

第十章三萜及其苷类目的要求:1.掌握三萜及其苷类的结构类型、性质、检识反应和提取分离方法;2.了解三萜类化合物的化学反应和波谱特征提要;3.了解结构测定方法,熟悉三萜极其苷类的生物活性;第一节概述一、概述三萜同前面讲的单、二萜一样是由M V A衍生而来,由30个碳原子组成,根据“异戊二烯规则”,多数三萜类化合物是由6个异戊二烯缩合而成的,他们有的游离存在于植物体,有的则与糖结合成苷的形式存在,三萜与糖结合成的苷叫三萜皂苷,皂苷可溶于水,其水溶液振摇后可产生胶体溶液,并且有持久性肥皂水溶液样的泡沫故名三萜皂苷。

经典的皂苷从化学角度讲是一类由螺甾烷与其生源相似的甾类化合物衍生的低聚糖苷以及三萜化合物的低聚糖苷。

二、研究概况:三萜及其苷类,作为一类天然产物,100多年前就已为人们所认识,但因其结构复杂,分离、精制及结构鉴定都很困难,发展比较缓慢近年来,由于分离纯化及结构测定方法的进展,使一些复杂三萜类的分离、结构鉴定能较为顺利的进行,发现了不少新的化合物,同时又由于三萜类的生理生化活性的多样性,如人参皂苷能促进R N A蛋白质的生物合成,调节机体代谢,增强免疫功能。

柴胡皂苷有抑制中枢神经系统和明显的抗炎作用,并能减低血浆中胆固醇和甘油三酯的水平。

七叶皂苷有明显的抗渗出,抗炎,抗淤血作用,能恢复毛细血管正常渗透性,提高毛细血管张力,控制炎症,改善循环,对脑外伤及心血管病有较好的治疗作用三、分布三萜及其苷类,广泛分布与植物界,单子叶,双子叶植物中均有分布,尤以薯蓣科,百合科,石竹科,五加科,豆科,七叶树科,远志科,桔梗科,玄参科等植物中分布最普遍,含量也较高,许多常见的中药如人参,甘草,柴胡,黄芪,桔梗,川楝皮,泽泻,穿山龙,山药等中均含皂苷。

从真菌灵芝中也曾分离出许多的三萜成分,有些动物体中也有三萜类化合物,如从羊毛脂中分离出羊毛脂醇,从鲨肝脏中分离出鲨烯,另外海洋生物如海参,海星,软珊瑚中也分离出各种类型的三萜化合物。

执业中药师《中药化学》复习:三萜类化合物2017执业中药师《中药化学》复习:三萜类化合物三萜类化合物是由数个异戊二烯去掉羟基后首尾相连构成的物质。

大部分为30个碳原子,少部分含27个碳原子的萜类化合物。

下面是店铺分享的一些相关资料,供大家参考。

(一)概述1.定义:三萜是由6个异戊二烯单位、30个碳原子组成。

三萜皂苷是由三萜皂苷元和糖、糖醛酸等组成。

由于该类化合物多数可溶于水,水溶液振摇后产生似肥皂水溶液样泡沫,故此称为皂苷。

结构中多具羧基,所以又称之为酸性皂苷2.分布:三萜皂苷在豆科、五加科、伞形科、毛茛科、石竹科、葫芦科、鼠李科等植物分布较多。

如:人参、三七、甘草、柴胡、黄芪、远志3.生理活性:具溶血、抗癌、抗炎、抗菌、抗生育等活性。

齐墩果酸——临床用于治疗肝炎人参皂苷B2、柴胡皂苷A——降低高血脂甘草次酸——抗病毒作用4.生物合成焦磷酸金合欢酯(倍半萜)经过尾-尾缩合形成鲨烯,鲨烯在经过不同方式环合形成三萜化合物(二)分类多数三萜为四环三萜和五环三萜,也有少数为链状、单环、双环和三环三萜1.四环三萜达玛烷型:C8和C10有β-构型的角甲基,13位有β-H,17位的侧链有β-构型,C20(手性碳)构型为R或者S 书P232羊毛酯烷型:C20为R构型,侧链的构型分别为10β、13β、14α、17β 书P2302.五环三萜齐墩果烷型:又称β-香树脂烷型,五环无侧链,8个角甲基程8个单峰,无裂分,H积分为3;A/B环、B/C环、C/D环均是反式,D/E 环均是顺式书P235乌苏烷型:α-香树脂烷型,多为乌苏酸衍生物。

8个角甲基,C29和C30上的甲基形成H积分为3的二重峰(有裂分) 书P236 齐墩果烷型和乌苏烷型的H谱区分:E环上的'取代基有无甲基的裂分,有则为乌苏烷型,没有则为齐墩果烷型。

羽扇豆烷型:E环为五元碳环,19位有异丙基为α-构型书P237 羽扇豆烷型与齐墩果烷型不同点:C21与C19连成五元环E环,D/E环为反式。