低频电刺激(感应电)对放射性脑病导致的吞咽障碍的治疗-周惠嫦

- 格式:pdf

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:24

头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果【摘要】脑卒中恢复期患者常伴有吞咽功能障碍,严重影响生活质量。

本研究旨在探讨头针联合低频脉冲电刺激治疗对脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果。

通过实验设计和数据分析,我们发现该治疗方法在改善患者吞咽功能方面取得显著效果。

实验结果显示治疗组吞咽功能明显改善,与对照组相比具有显著差异。

讨论部分分析了治疗机制和可能的作用途径。

我们认为该治疗方法具有广阔的临床应用前景。

结论部分总结了研究结论,展望未来的研究方向。

本研究为临床治疗提供了新的思路和方法,对于帮助脑卒中患者恢复吞咽功能具有积极意义。

【关键词】关键词:头针联合低频脉冲电刺激、脑卒中恢复期、吞咽功能障碍、临床效果、研究方法、实验设计、实验结果、讨论、临床应用、研究结论、展望未来、结论总结1. 引言1.1 背景介绍脑卒中是一种常见的神经系统疾病,严重影响患者的生活质量。

脑卒中恢复期患者常常会出现吞咽功能障碍,导致吞咽困难和吞咽风险增加。

目前,常见的治疗方法包括康复训练、药物治疗和手术治疗,但效果有限。

本研究旨在探讨头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果。

通过对一定数量的患者进行实验观察和数据收集,我们希望验证该治疗方法的有效性和安全性,为临床治疗提供新的思路和方法。

1.2 研究目的研究目的是探讨头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果。

通过本研究,我们旨在验证这种治疗方法对于脑卒中患者吞咽功能的改善效果,以及其在临床实践中的可行性和安全性。

具体目的包括评估头针联合低频脉冲电刺激对恢复期患者吞咽功能的影响程度,探讨其机制和作用途径,为脑卒中患者的康复提供更有效的治疗策略。

通过本研究的结果,我们希望为临床医生提供更多关于头针联合低频脉冲电刺激的指导,为脑卒中恢复期患者的治疗提供科学依据,促进患者吞咽功能的恢复和康复进程。

1.3 研究意义脑卒中是一种常见的神经系统疾病,其发病率和死亡率在全球范围内居高不下。

低频电刺激对脑卒中吞咽肌功能障碍疗效观察【摘要】目的:探讨最适合低频电治疗脑卒中吞咽肌功能障碍患者的类型及低频电刺激的作用方式。

方法:60例经电视透视吞咽检查确诊的脑卒中吞咽障碍患者(符合脑卒中吞咽障碍的医学标准),分为观察组和对照组,每组30例,疗程30d,比较2组的误吸、喉上升、食物残留、进食量评分,将2组患者按电视透视吞咽检查评分标准分为轻、中、重(洼田饮水试验)3个亚组,比较各亚组吞咽肌功能的疗效。

结果:治疗前电视透视吞咽检查评分、误吸、喉上升、食物残留、进食量评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗30d,观察组误吸、喉上升的评分明显低于对照组,电视透视吞咽检查评分明显高于对照组(P<0.05),进食量、食物残留量评分2组差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗30d,观察组中度吞咽障碍患者电视透视吞咽检查评分明显高于对照组(P=0.014),2组轻、重度吞咽障碍患者的电视透视吞咽检查评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。

结论:低频电刺激疗法有效,主要通过改善喉上升减弱、误吸程度起作用,中度吞咽障碍的患者最适合采用低频电刺激治疗,轻度患者无优势,重度患者具有疗效较好的趋势。

【关键词】低频电治疗;脑卒中;吞咽肌;功能障碍【中图分类号】R743.3 【文献标识码】B 【文章编号】1003-5028(2015)8-0605-02本研究于2013年6月至2014年9月对低频电刺激对脑卒中吞咽肌功能障碍的疗效观察对其进行治疗,探讨低频电刺激对DAS的疗效极其可能的作用机制,从而充分利用有限的康复资源,使患者获得最大效益。

1 研究对象与研究方法1.1研究对象1.1.1临床资料:2013年6月-2014年9月我科住院急性脑卒中致吞咽障碍患者60例,患者随机分为2组各30例。

①对照组,男17例,女13例;平均年龄(57.34+13.10)岁;平均病程(22.60+6.30)d;脑梗死18例,脑出血12例。

低频电刺激联合吞咽训练治疗80例脑卒中后吞咽障碍的疗效分析摘要】目的观察电刺激联合吞咽训练对卒中后吞咽功能障碍的疗效分析。

方法选取脑卒中合并吞咽障碍患者80例。

随机分为后治疗组40例和对照组40例,治疗组采用低频电刺激及吞咽训练,对照组采用单纯的吞咽训练,两组在治疗前\后吞咽障碍程度采用洼田饮水实验进行评估。

结果两组患者治疗后较治疗前均有效(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

结论电刺激治疗联合吞咽训练治疗在改善脑卒中后吞咽障碍功能方面较单纯吞咽训练具有更好的疗效。

【关键词】电刺激吞咽训练脑卒中吞咽障碍【中图分类号】R493 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)29-0121-03近年来,随着脑卒中治疗水平的提高,脑卒中后的致残率和病死率均有所下降,但是后遗症发生率和并发症仍不见下降,脑卒中引起的吞咽障碍,在急性期并发率高占脑血管疾病患者的40%左右[1]主要由于吞咽、迷走和舌下神经核性或核下性损害引起真性延髓麻痹和双侧大脑皮质或皮质脑干束受损引起假性球麻痹。

表现为随意性舌运动时间延迟以及与吞咽有关的肌肉运动协调性降低。

吞咽障碍是脑卒中患者常见而严重的并发症,可造成营养不良、脱水、误吸、吸入性肺炎及窒息等并发症,严重影响患者的疾病康复及生活质量。

我科在常规药物治疗及吞咽障碍训练的基础上,采用低频电刺激联合吞咽功能训练取得较好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料2011年1~12月入住我科的脑卒中并吞咽障碍患者80例,脑卒中符合1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的脑卒中诊断标准[2],并经脑CT或MRI证实。

其中男51例,女29例,年龄42-75岁,平均65.5岁,吞咽障碍均为首次发生,脑梗塞56例,脑出血24例。

随机分为常规吞咽训练治疗组(对照组n=40)和吞咽训练加低频电刺激治疗组(治疗组n=40)。

2组患者年龄、性别、病程、脑卒中类型等经统计学分析,差异均无统计学意义(P>0.05),患者均有饮水呛咳、进食困难等吞咽障碍临床表现,咽反射存在。

头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果脑卒中是一种常见的神经功能障碍疾病,患者在恢复期往往伴有吞咽功能障碍,严重影响患者的生活质量。

头针联合低频脉冲电刺激是一种新型的治疗手段,针对脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍具有良好的临床效果。

本文将探讨头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果。

头针联合低频脉冲电刺激是一种结合了传统中医头针治疗和现代物理疗法的治疗手段。

通过头针刺激穴位,与低频脉冲电刺激相结合,可以促进患者的神经功能恢复,改善吞咽功能障碍。

头针刺激可以调整人体的气血流动,通过针刺的方式来刺激穴位,增强穴位的功能,改善气血的流通。

低频脉冲电刺激可以直接作用于神经肌肉,促进神经传导,增强肌肉收缩,提高吞咽协调性和力度,从而改善吞咽功能障碍。

头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍的临床效果显著。

在医学实践中,对一定数量的恢复期脑卒中患者进行了头针联合低频脉冲电刺激治疗,取得了较好的疗效。

通过对患者进行一定次数的治疗,观察比较患者的吞咽功能状况,取得了一定的有效结果。

头针联合低频脉冲电刺激能够显著改善脑卒中恢复期患者的吞咽功能障碍,提高患者的吞咽协调性和力度,降低吞咽风险,减少呼吸道感染,改善饮食摄入情况,提高患者的生活质量。

在持续治疗一段时间后,患者的吞咽功能得到了明显改善,得到了良好的康复效果。

头针联合低频脉冲电刺激治疗脑卒中恢复期患者吞咽功能障碍具有较高的安全性和可行性。

头针治疗是一种传统的中医治疗方法,经过专业医生的操作,可以确保治疗的安全性。

低频脉冲电刺激也是一种物理治疗手段,通过专业医生的操作,可以确保患者的安全。

头针联合低频脉冲电刺激治疗对患者的身体没有明显的副作用,可以在康复期脑卒中患者中广泛应用。

治疗过程中需要在专业医生的指导下进行,可以确保治疗的安全性和可行性。

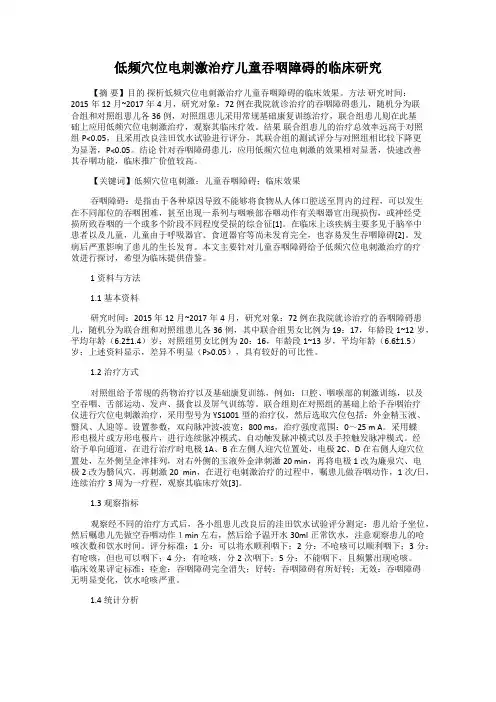

低频穴位电刺激治疗儿童吞咽障碍的临床研究【摘要】目的探析低频穴位电刺激治疗儿童吞咽障碍的临床效果。

方法研究时间:2015年12月~2017年4月,研究对象:72例在我院就诊治疗的吞咽障碍患儿,随机分为联合组和对照组患儿各36例,对照组患儿采用常规基础康复训练治疗,联合组患儿则在此基础上应用低频穴位电刺激治疗,观察其临床疗效。

结果联合组患儿的治疗总效率远高于对照组P<0.05,且采用改良洼田饮水试验进行评分,其联合组的测试评分与对照组相比较下降更为显著,P<0.05。

结论针对吞咽障碍患儿,应用低频穴位电刺激的效果相对显著,快速改善其吞咽功能,临床推广价值较高。

【关键词】低频穴位电刺激;儿童吞咽障碍;临床效果吞咽障碍:是指由于各种原因导致不能够将食物从人体口腔送至胃内的过程,可以发生在不同部位的吞咽困难,甚至出现一系列与咽喉部吞咽动作有关咽器官出现损伤,或神经受损所致吞咽的一个或多个阶段不同程度受损的综合征[1]。

在临床上该疾病主要多见于脑卒中患者以及儿童,儿童由于呼吸器官、食道器官等尚未发育完全,也容易发生吞咽障碍[2]。

发病后严重影响了患儿的生长发育。

本文主要针对儿童吞咽障碍给予低频穴位电刺激治疗的疗效进行探讨,希望为临床提供借鉴。

1资料与方法1.1基本资料研究时间:2015年12月~2017年4月,研究对象:72例在我院就诊治疗的吞咽障碍患儿,随机分为联合组和对照组患儿各36例,其中联合组男女比例为19:17,年龄段1~12岁,平均年龄(6.2±1.4)岁;对照组男女比例为20:16,年龄段1~13岁,平均年龄(6.6±1.5)岁;上述资料显示,差异不明显(P>0.05),具有较好的可比性。

1.2治疗方式对照组给予常规的药物治疗以及基础康复训练,例如:口腔、咽喉部的刺激训练,以及空吞咽、舌部运动、发声、摄食以及屏气训练等。

联合组则在对照组的基础上给予吞咽治疗仪进行穴位电刺激治疗,采用型号为YS1001型的治疗仪,然后选取穴位包括:外金精玉液、翳风、人迎等。

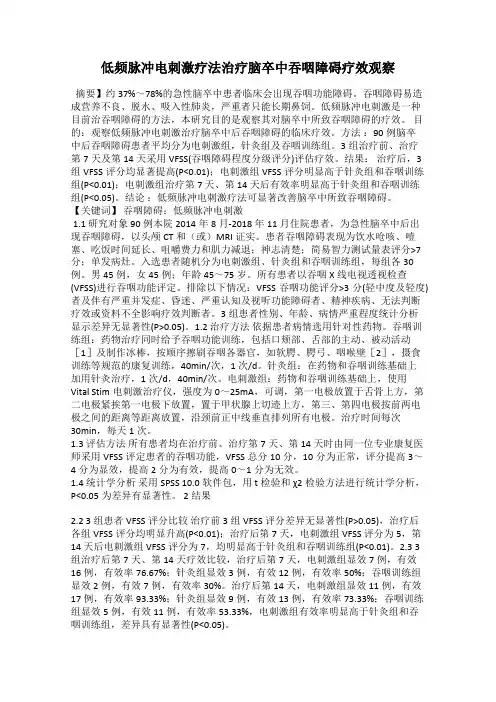

低频脉冲电刺激疗法治疗脑卒中吞咽障碍疗效观察摘要】约37%~78%的急性脑卒中患者临床会出现吞咽功能障碍。

吞咽障碍易造成营养不良、脱水、吸入性肺炎,严重者只能长期鼻饲。

低频脉冲电刺激是一种目前治吞咽障碍的方法,本研究目的是观察其对脑卒中所致吞咽障碍的疗效。

目的:观察低频脉冲电刺激治疗脑卒中后吞咽障碍的临床疗效。

方法:90例脑卒中后吞咽障碍患者平均分为电刺激组,针灸组及吞咽训练组。

3组治疗前、治疗第7天及第14天采用VFSS(吞咽障碍程度分级评分)评估疗效。

结果:治疗后,3组VFSS评分均显著提高(P<0.01);电刺激组VFSS评分明显高于针灸组和吞咽训练组(P<0.01);电刺激组治疗第7 天、第14天后有效率明显高于针灸组和吞咽训练组(P<0.05)。

结论:低频脉冲电刺激疗法可显著改善脑卒中所致吞咽障碍。

【关键词】吞咽障碍;低频脉冲电刺激1.1 研究对象 90例本院2014年8月-2018年11月住院患者,为急性脑卒中后出现吞咽障碍,以头颅CT和(或)MRI证实。

患者吞咽障碍表现为饮水呛咳、噎塞、吃饭时间延长、咀嚼费力和肌力减退;神志清楚;简易智力测试量表评分>7分;单发病灶。

入选患者随机分为电刺激组、针灸组和吞咽训练组,每组各30 例。

男45例,女45例;年龄45~75岁。

所有患者以吞咽X线电视透视检查(VFSS)进行吞咽功能评定。

排除以下情况:VFSS吞咽功能评分>3分(轻中度及轻度)者及伴有严重并发症、昏迷、严重认知及视听功能障碍者、精神疾病、无法判断疗效或资料不全影响疗效判断者。

3组患者性别、年龄、病情严重程度统计分析显示差异无显著性(P>0.05)。

1.2 治疗方法依据患者病情选用针对性药物。

吞咽训练组:药物治疗同时给予吞咽功能训练,包括口颊部、舌部的主动、被动活动[1]及制作冰棒,按顺序擦刷吞咽各器官,如软腭、腭弓、咽喉壁[2],摄食训练等规范的康复训练,40min/次,1次/d。

低频脉冲电疗联合康复训练治疗脑卒中后吞咽障碍的临床观察摘要:脑卒中是一种常见的神经系统疾病,常常导致患者出现吞咽障碍,严重影响患者的生活质量。

本文通过对10例脑卒中后吞咽障碍患者进行低频脉冲电疗联合康复训练治疗,观察治疗效果。

结果发现,低频脉冲电疗联合康复训练可以有效改善患者的吞咽功能,提高生活质量,具有一定的临床应用价值。

1. 实验对象选取我院收治的10例脑卒中后吞咽障碍患者作为实验对象,男5例,女5例,年龄在45~68岁之间,平均年龄56.3岁。

病程在3个月~1年之间,平均病程8个月。

患者均经过头部CT或MRI检查确诊为脑卒中,并在入院时被明确诊断为吞咽障碍。

2. 方法所有实验对象均接受了低频脉冲电疗联合康复训练治疗,具体方法如下:低频脉冲电疗:使用低频脉冲电疗仪,选用合适的电极贴于患者咽部,进行低频脉冲电疗治疗,每次20分钟,每天1次,连续治疗4周。

康复训练:采用吞咽康复训练仪进行训练,包括吞咽肌力训练、咽部协调训练等,每天30分钟,连续训练4周。

3. 观察指标治疗前后观察患者的吞咽功能评分变化情况以及生活质量改善情况。

吞咽功能评分采用VAS评分法,分数越高表示吞咽功能越差。

生活质量改善情况采用SF-36生活质量量表评定。

4. 结果经过4周的低频脉冲电疗联合康复训练治疗后,10例患者的吞咽功能明显改善。

其中吞咽功能评分从治疗前的平均8.5分降至治疗后的平均3.2分,差异有统计学意义(P<0.05);生活质量评分从治疗前的平均56.3分提高至治疗后的平均80.6分,差异有统计学意义(P<0.01)。

患者的吞咽困难感明显减轻,饮食功能得到明显改善,生活质量得到明显提高。

5. 讨论。

低频电刺激,吞咽训练配合康复护理对脑卒中后吞咽障碍患者康复的改善作用摘要目的:研究探讨低频电刺激,吞咽训练配合康复护理对脑卒中后吞咽障碍患者康复的改善作用。

方法:将2019年1月至2020年12月在本科室接受治疗的脑卒中后吞咽障碍患者72例作为本次研究的对象,分为对照组和观察组;每组36例。

对照组患者给予常规康复训练和常规治疗;观察组患者给予低频电刺激,吞咽训练配合康复护理;观察对比两组患者干预后的情况。

结果:观察组患者的进食效果指标明显更高(P<0.05)。

结论:低频电刺激,吞咽训练配合康复护理对促进京脑卒中后吞咽障碍患者康复具有重要意义,有效改善患者吞咽功能,非常具有临床价值,值得推荐。

关键字:低频电刺激;吞咽训练;康复护理;吞咽障碍中风又称脑卒中,我国约70%的脑卒中死亡、50%的心肌梗死,中风是一种患病风险高、致死率高、致残率高的疾病。

中风的发生时间有一定的规律,一年中冬春两季最易发生。

白天,早上6点至11点之间发病率最高。

突发中风,患者立即拨打120,送医院治疗是第一要务。

一旦发生中风,只有4.5小时的“黄金时间窗”。

一旦错过最佳治疗时间,患者的脑组织很可能会受到不可逆的损伤,严重时可能会导致残疾或死亡[1]。

本次研究低频电刺激,吞咽训练配合康复护理对脑卒中后吞咽障碍患者康复的改善作用,现总结如下。

1 资料与方法1.1一般资料选取将2019年1月至2020年12月在本科室接受治疗的脑卒中后吞咽障碍患者72例作为本次研究的对象,对照组:男20例,女16例,年龄58-72岁,平均年龄(62.43±1.48)岁。

观察组:男21例,女15例,年龄59-73岁,平均年龄(63.52±1.52)岁;对比两组一般资料(性别、年龄),结果均无统计学差异,p >0.05。

1.2 方法对照组患者给予常规康复训练和常规治疗;观察组患者给予低频电刺激,吞咽训练配合康复护理;①低频电刺激治疗采用专业低频电刺激治疗仪器进行治疗,设置脉冲宽度和频率参数,将电极贴于咽喉正中线两侧进行电刺激,每次20分钟,坚持治疗一个月。

低频电刺激治疗脑梗死后吞咽障碍80例体会脑梗死后很多患者出现吞咽困难、饮水呛咳,因进食困难摄入的热量和营养因素包括蛋白质和水分等不够,而导致营养不足或营养不良和不同程度脱水,有的因进食后出现呛咳发生肺内炎症、高热、呼吸衰竭。

总结了2006年对80例脑梗死患者吞咽困难经低频电治疗,吞咽困难改善。

资料与方法本组脑梗死患者80例,男48例,女32例,年龄56~89岁,平均68岁,病程数小时~1个月。

临床表现:均表现吞咽困难、饮水呛咳、失语、偏瘫、无意识障碍和认知功能严重障碍。

治疗方法;低频电刺激ES-420,20分钟双向方法,波宽700ms输出程度0~15mA。

电极放置方法:放置电极可影响多数肌肉群,沿着中线垂直排列所有电极,将第一电极刚好放置于舌骨上方,第二电极按前两个电极之间的距离放置最下面电极,不应放置于环状软骨之下,通道1主要作用于舌骨以上及舌骨下肌肉系统,通道2则作用于舌骨下肌肉系统。

吞咽功能评估:⑴反复唾液吞咽测试RSST:本评估法由才腾荣在1996年提出,是一种评定吞咽反射。

①被检查者原则上应用坐姿,卧床时采取的放松体位;②检查者将手指放在患者喉结及舌骨处,让其尽量快速反复吞咽,喉结和舌骨随着吞咽运动,越过手指向上方移动再复位,确认这种上下运动,下降时刻即为吞咽完成时刻;③观察在30秒内,患者吞咽的次数和动度。

当被检查者口腔干燥无法吞咽时,可在舌面上注入1ml水后在让其吞咽,高龄患者30秒内完成即可。

⑵饮水试验分级及判断标准:分级判断:①可1次喝完无噎呛正常Ⅰ级5秒内完成;②分两次以上喝完无噎呛可能Ⅰ级5秒以上完成Ⅱ级;③能1次喝完但有噎呛异常Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级;④分两次以上喝完且有噎呛;⑤常常呛住难以全部喝完。

结果影像学检查:70例头CT基底节,放射冠低密度10例,头MRI 2例,桥脑8例延髓异常信号。

治疗半个月53例治愈可正常进食,19例进流食,8例靠鼻饲进食。

讨论吞咽困难是卒中后常见并发症,在脑梗死中更常见,吞咽困难与致残率和死亡率的增高有关,虽然可部分用其与卒中严重程度加重有关来解释,但在座中程度相似的情况下,清醒的吞咽困难卒中患者死亡率是吞咽功能正常卒中患者死亡率的3倍,但与吸入无关,后者也有引起肺炎和气道阻塞的危险。

脑卒中吞咽障碍患者应用低频电刺激,吞咽训练配合康复护理效果评价【摘要】目的:探讨脑卒中吞咽障碍患者应用低频电刺激,吞咽训练配合康复护理效果。

方法:将我院2021年3月-2022年1月80例脑卒中吞咽障碍患者,双盲随机法分二组。

对照组给予吞咽训练配合康复护理,实验组实施低频电刺激,吞咽训练配合康复护理。

比较两组护理前后吞咽功能得分、营养状况指标、满意度、总有效率。

结果:实验组吞咽功能得分、营养状况指标优于对照组,满意度高于对照组,总有效率高于对照组,P<0.05。

结论:脑卒中吞咽障碍患者实施低频电刺激,吞咽训练配合康复护理效果确切,可改善患者吞咽功能和营养状况,提高治疗效果和患者满意度。

【关键词】脑卒中吞咽障碍患者;低频电刺激;吞咽训练;康复护理;效果近年来,由于脑卒中的治疗技术不断进步,导致其致残、死亡率降低,但其后遗症及并发症的发生率却没有降低。

急性期约40%的脑血管病并发,其原因是吞咽、迷走、舌下神经核性或核下性损伤,导致真性延髓瘫痪和双侧皮质或皮质脑干束损伤,导致假性球型瘫痪,主要表现为舌头随意动作的延迟,吞咽相关肌肉的协调能力下降。

吞咽功能障碍是脑卒中的一种常见且较为严重的并发症,会导致营养不良、脱水、误吸、吸入性肺炎、窒息等,对病人的病情和生存质量有很大的影响。

目前,临床上主要采用的是综合疗法,其中以药物和吞咽功能训练为主,但效果不佳。

本研究探析了脑卒中吞咽障碍患者应用低频电刺激,吞咽训练配合康复护理效果,报道如下。

1资料和方法1.1一般资料将我院2021年3月-2022年1月80例脑卒中吞咽障碍患者,双盲随机法分二组。

每组例数40。

其中实验组年龄56-76岁,平均(67.21±2.27)岁,男29:女11。

对照组年龄52-78岁,平均(67.78±2.91)岁,男27:女13。

两组一般资料统计P>0.05。

1.2方法对照组给予吞咽训练配合康复护理,(1)基本训练:引导病人主动张开舌头,使舌尖向上、向下、向左、向左、向右移动,尽可能地划出圆圈,直至完成后,对压舌板、汤匙等进行设定阻力,如果舌头活动严重不灵活,可用舌钳轻轻拉动舌尖;深吸一口气,用管子吹泡泡,引导病人鼓腮,咀嚼,微笑,接着吸食冰棍和筷子;点点头,转动肩膀,抬起下巴;用长棉签沾取冰生理盐水,刺激软腭、舌后根等,引起吞咽反射,同时轻拍病人的嘴唇、面颊,促进感官的恢复;把你的手指慢慢地沿着你的甲状软骨靠近你的下颚来刺激你的吞咽。

电刺激治疗脑卒中后吞咽障碍的效果脑卒中后吞咽障碍的影响脑卒中是一种常见的疾病,其主要病因是脑血管疾病,导致了脑血管的破裂或者闭塞。

据世界卫生组织的数据显示,全球每年有超过1500万人因脑卒中而死亡或者残疾。

而对于幸存者来说,脑卒中后的吞咽障碍是非常常见的后遗症之一。

吞咽是一个复杂的生理过程,需要大脑皮层、神经肌肉系统和中枢神经系统的协调工作。

而脑卒中后造成的对这些部位的损伤,会导致吞咽障碍。

脑卒中后吞咽障碍主要表现为进食时出现吞咽困难、有吞咽异物感、出现咳嗽、食物误吸等症状。

如果不及时治疗,这些症状可能会引发各种并发症,如肺炎、营养不良等,严重影响患者的生活质量。

对于脑卒中后吞咽障碍的治疗非常重要。

电刺激治疗的原理电刺激治疗是一种通过外部施加电流的技术,以改善神经功能和肌肉活动的治疗方法。

在治疗脑卒中后吞咽障碍中,电刺激主要是通过外部电极施加电流刺激颈部和喉部的神经和肌肉,以促进吞咽功能的恢复。

具体来说,电刺激治疗可以通过以下几个途径发挥作用:1. 提高神经传导速度:电刺激可以刺激受损的神经,提高其传导速度,从而改善受损神经对吞咽功能的控制。

2. 提高肌肉收缩力:电刺激可以促进受损肌肉的收缩,增强其力量,从而改善吞咽功能。

3. 促进神经再生和修复:电刺激可以促进神经再生和修复,改善受损神经的功能。

4. 促进血液循环:电刺激可以促进受损区域的血液循环,改善氧气和营养的供应,有利于受损组织的修复和功能恢复。

近年来,越来越多的研究表明,电刺激治疗对于脑卒中后吞咽障碍的治疗效果是显著的。

一项发表在《神经科学》杂志上的研究发现,电刺激治疗可以显著改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能,提高吞咽协调性和肌肉力量,降低吞咽风险。

另外一项发表在《康复医学》杂志上的研究也得出了类似的结论,电刺激治疗可以显著改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能,提高吞咽效率和安全性。

电刺激治疗还可以改善脑卒中后吞咽障碍患者的生活质量。

一项发表在《康复医学杂志》上的研究发现,经过电刺激治疗的脑卒中后吞咽障碍患者,在进食、饮水和日常生活方面有了显著的改善,患者的心理状态和社会功能也得到了很大的提升。

低频脉冲电疗仪、电针和基础训练对吞咽障碍的研究脑卒中后吞咽障碍的发生率约为30%~40%,主要原因为脑干疑核受损引起的延髓麻痹及双侧皮质延髓束损害产生的假性延髓麻痹。

吞咽障碍严重影响患者的生活质量,可并发吸入性肺炎、营养不良等,甚至窒息,危及生命。

近一年来,我科采用基础训练、电针、低频脉冲电疗仪治疗卒中后吞咽障碍取得了良好的效果,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料对2005年初~2006年末神经内科收治的100例脑卒中并发吞咽障碍的患者随机分为治疗组和对照组,每组50人。

治疗组男21人,女29人,年龄45~75岁,平均59.72岁。

其中脑出血13例,脑梗死37例;假性延髓麻痹41例,真性延髓麻痹9例。

对照组男28人,女22人,年龄49~75岁,平均60.18岁。

其中脑出血17例,脑梗死33例;假性延髓麻痹43例,真性延髓麻痹7例。

两组资料经统计学分析有可比性(P>0.05)。

1.2纳入标准入选病例诊断均符合脑血管病诊断标准[1],并经头颅CT或MRI检查确诊。

1.3方法1.3.1低频脉冲电疗仪刺激治疗采用德国产Vocastim—master型低频脉冲电疗仪诊断治疗仪,以三角波刺激喉两侧吞咽肌群,辅助电极大小5cm×11cm,置于颈后,接阳极;刺激电极为点状电极,置于双侧下颌下三角处,接阴极。

脉冲时间为400μs—500μs,频率2Hz,电流强度为6.4mA—10mA,每次刺激时间2~3s,间歇时间为5~6s,20分钟/次。

治疗7—10d后,患者吞咽都有明显的改善,流涎症状也有明显改善。

当患者恢复自主经口进食时,在吃午餐的同时,边进食边给予点刺激治疗,效果更好。

其主要机制为:(1)脉冲时间为500μs的三角波可选择性的作用于损伤肌肉,因为受损肌肉细胞膜电位的变化可使三角波的适应期缩短,阈值降低,从而引起局部肌肉收缩。

咽缩肌群收缩与舒张可使食物进入食道相,以适量的食物进行训练,能重新建立吞咽反射的皮层控制功能。