论危险犯的既遂、未遂与中止

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:12

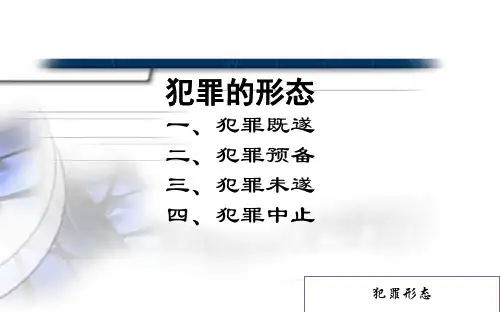

2020年司法考试二卷《刑法》重点:故意犯罪的形态2018年司法考试二卷《刑法》重点:故意犯罪的形态故意犯罪的形态包括既遂、未遂、预备、中止四种形态。

由于后三种情况是相对于第一种情况既遂而言的,因而我们首先看看既遂。

一、既遂:(一)概念与标准:是否符合某一犯罪构成的全部要件。

1.不是以目的是否达到为标准:目的没有达到也可能构成既遂,如危险犯、行为犯。

2.也不是以行为是否实施完毕为标准:行为实施完毕也可能只是未遂,如结果犯。

例如,盗窃银行偷的只是练功券,构成未遂;杀人只要人没死就是未遂。

2009年5月28日,四川内江威远某镇19岁小护士晓媛在一家服装店里试衣服,却被商店老板罗伟绑架强奸,并将她“勒死”后掩埋又复活。

绑架罪既遂,强奸罪、故意杀人罪未遂。

(二)既遂的形态:结果犯:必须发生法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪。

如故意杀人罪、故意伤害罪、侵犯财产罪一般都是结果犯。

危险犯:只要足以发生危害社会的结果就认为既遂的犯罪。

危害公共安全罪一章中的故意犯罪通常都是危险犯。

行为犯:只要犯罪行为实施完毕就认为既遂的犯罪。

例如,就强奸罪而言,成年人要求插入,不要求发泄了性欲,未成年接触即可;伪证罪陈述完毕就构成既遂;诬告陷害罪捏造并告发完毕就构成既遂;偷越国(边)境罪越过国(边)境即可(即使对方将其送回来了)。

(06年)D.甲意图陷害乙,遂捏造了乙受贿10万元并与他人通奸的所谓犯罪事实,写了一封匿名信给检察院反贪局。

检察机关经初查发现根本不存在受贿事实,对乙未追究刑事责任。

甲欲使乙受到刑事追究的意图未能得逞。

甲的行为构成诬告陷害(未遂)罪(错)注意多环节犯罪:包括多个环节,只要一个环节构成完成就认为构成既遂的犯罪。

典型的多环节犯罪有拐卖妇女儿童罪和绑架罪。

抢劫罪是半个多环节犯罪。

拐卖妇女儿童罪六个行为只要完成一个即构成既遂,妇女儿童没卖出去也构成既遂。

绑架罪只要扣押人质成功即可,不要求勒索到财物或其他非法利益。

抢劫罪如果暴力行为致人轻伤以上的后果,没有抢到财物也构成既遂;如果暴力行为没有致人轻伤以上的后果,要抢到财物才认为既遂。

如何区分犯罪未遂,犯罪既遂,犯罪中止等犯罪状态我国对于有三种规定,,,。

很多人并不能分清楚这三种犯罪状态,那么要如何区分这三种犯罪状态呢?下面就让为大家带来如何区分犯罪未遂,犯罪既遂,犯罪中止等犯罪状态的相关内容,一起来看看吧。

一、如何区分犯罪未遂,犯罪既遂,犯罪中止等犯罪状态?犯罪形态要区别犯罪中止和犯罪未遂,我们首先要了解犯罪的四种形态,即:、犯罪中止、犯罪未遂和犯罪既遂。

1、犯罪预备犯罪预备是指为了犯罪,准备工具,制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。

犯罪预备的特征:(1)、主观上为了犯罪。

为了犯罪是指为了自己实行犯罪和为了他人实行犯罪。

(2)、客观上实施了犯罪预备行为。

犯罪预备行为包括准备实行犯罪工具与制造一切为实行犯罪的条件(3)、事实上未能着手实行犯罪。

未能着手实行犯罪,包括预备行为没有完成而不可能着手实行犯罪和预备行为虽已完成,但由于某种原因未能着手实行犯罪两种情况。

(4)、未能着手实行犯罪是由于行为人意志以外的原因。

如果行为人自动放弃预备行为或者自动不着手实行犯罪,则不成立犯罪预备,而成立犯罪中止。

我国《刑法》第22条规定:对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2、犯罪中止犯罪中止是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的情形。

犯罪中止具有:中止的时间性、中止的自动性、中止的客观性和中止的有效性四个特征。

(1)、中止的时间性;犯罪中止必须发生在犯罪过程中即:犯罪中止既可以发生在犯罪预备阶段,也可以发生在犯罪实行阶段;犯罪还没有形成结局,既不是未遂,也不是既遂。

犯罪既遂后自动恢复原状的,不成立犯罪中止,犯罪未遂后也不可能出现犯罪中止。

(2)、中止的自动性;即行为人认识到客观上可能继续实施犯罪或者可能既遂,但自愿放弃原来的犯罪犯罪意图。

(3)、中止的客观性(4)、中止的有效性。

犯罪中止,必须是没有发生作为既遂的犯罪结果,否则就不成立犯罪中止。

犯罪中⽌是指什么呢犯罪中⽌是指什么呢?犯罪中⽌是指在犯罪过程中,⾃动放弃犯罪或者⾃动有效地防⽌犯罪结果发⽣的,是犯罪中⽌。

⼀、犯罪中⽌的特征(⼀)及时性是指犯罪中⽌必须发⽣在犯罪过程中,即从犯罪预备阶段开始到形成既遂阶段之前这段时间内,且犯罪⼜处于运动中尚未停⽌在预备形态或未遂形态。

故中⽌只能发⽣在犯罪预备阶段、犯罪实⾏阶段以及实⾏终了但结果尚未发⽣之前。

1、⾏为实⾏完毕是否就不存在犯罪中⽌呢?⾏为实⾏完毕要成⽴犯罪中⽌,必须在危害结果发⽣之前,⾃动有效地防⽌了犯罪结果的发⽣。

如果结果已出现,为既遂,但可以作为量刑时的从轻情节。

如投毒案,该⾏为的实施与危害结果发⽣有⼀段时间差。

故上的⾏为是否完毕并不必然影响是否构成中⽌,中⽌不等于终⽌。

(1)如偷彩电,已脱离所有⼈控制再放回原处,是恢复原状,属于退赃⾏为,可作为量刑上的参考因素;(2)⼜如:利⽤职务便利变动帐⾯侵吞公款,后听说要查帐,随即归还公款并恢复原帐⽬。

2、放弃重复侵害⾏为可否定为犯罪中⽌?案例:甲欲杀⼄,有10颗⼦弹,第⼀颗⼦弹出去未打中,甲想⼀枪打不中,不打了,是何种形态?(1)⼀种观点认为是犯罪未遂。

理由为:第⼀枪未射中不是⾏为⼈意愿,射出的第⼀枪形成了实⾏终了的未遂,虽然未再射击,也不能消除其负未遂的责任,只可作为量刑时的情节考虑。

未打第⼆枪是犯罪以后的⼼理状态,不影响其犯罪形态。

(2)另⼀种观点认为是犯罪中⽌,理由是:a)符合时空条件。

重复侵害⾏为的放弃,发⽣在犯罪实⾏过程中,⽽不是在犯罪⾏为已停⽌的未遂或既遂状态。

⾏为是否实⾏终了应该是主客观的统⼀,即不但要看其客观上是否实施了⾜以造成犯罪结果的犯罪⾏为,还要看⾏为⼈是否认为完成犯罪所必要的⾏为是否都实⾏终了。

对重复侵害⾏为⽽⾔,主观上⾏为⼈认识到完成犯罪所必需的⾏为尚未实⾏完毕。

客观上存在着继续实施犯罪的条件。

因此,第⼀枪的侵害⾏为已完成,但整个犯罪⾏为没有完成。

犯罪尚未停顿在既遂或未遂状态,故存在着中⽌的时间条件(时空性)。

犯罪既遂的形态

根据我国刑法分则对各种直接故意犯罪构成要件的规定,犯罪既遂形态主要有以下四种:

1.结果犯。

结果犯的犯罪既遂,不仅要求行为人实施完毕刑法分则规定的特定犯罪行为,而且要求犯罪行为实际造成法定的危害结果。

所谓法定的危害结果,具体是指刑法分则明文规定的犯罪行为对犯罪对象造成物质性、有形的、可以具体测量确定的损害结果。

如故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪等犯罪,均为结果犯。

2.危险犯。

危险犯的犯罪既遂。

不仅要求行为人实施完毕刑法分则规定的特定犯罪行为,而且要求犯罪行为足以造成某种危害社会的结果发生的危险状态,但不要求犯罪行为实际发生某种危害结果。

一般认为,我国刑法分则第114条和第115条规定的放火罪,爆炸罪、投毒罪、决水罪、以危险方法危害公共完全罪以及第119条规定的破

坏交通工具、破坏交通设施罪,均属于危险犯。

3.行为犯.行为犯的犯罪既遂,要求行为人实施完毕法定的犯罪行为。

只要行为人实施完毕法定的犯罪行为,即使犯罪行为没有实际造成危害结果发生,甚至没有导致危害结果发生的现实危险的,也构成犯罪既遂。

一般说来,行为犯所要求的犯罪实行行为往往要经历一段时间过程,达到一定程度。

完成这段时间过程并达到一定程度的,即为犯罪既遂。

例如脱逃罪,如果脱逃行为达到了使行为人摆脱监管机关和监管人员的实际控制的状态和程度的,即为脱逃罪的既遂。

4.危险犯.是指行为人实施的犯罪行为,足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。

?既遂犯的刑事责任,根据刑法分则对所触犯法条规定的法定刑直接处罚。

2020年12月第32卷第6期湖南警察学院学报Journal of Hunan Police AcademyDec.2020Vol.32 No.6危险犯有关问题解析徐跃飞(湖南警察学院,湖南长沙410138)摘要:危险犯是犯罪构成的一种形态而非犯罪既遂形态。

未出现实害结果的危险犯实质上是未遂犯,出现实害结果的危险犯是危险犯的既遂形态。

危险犯成立犯罪,必须以刑法所规定的特定危险状态出现为条件,否则其行为不能成立该种犯罪,更不可能成立危险犯。

危险犯的犯罪中止问题只能以危险犯存在未遂形态为前提。

应以行为人期待结果的出现作为危险犯既遂的标志。

关键词:危险犯;犯罪未遂;犯罪既遂中图分类号:D914 文献标识码:A在犯罪既遂的认定标准问题上,目前刑法 理论界存在巨大争议,其中最具代表性的观点 依然是“目的说'“结果说”和“构成要件说' 在这三种理论观点中,“构成要件说”至今仍 是犯罪既遂判断标准之通说。

[1]但“构成要件说”之犯罪既遂分类标准是不科学的,特别是将危 险犯认定为犯罪既遂的一种类型不仅违背犯罪 既遂理论的基本精神,而且不能为刑事司法实 践提供科学的理论指导,导致刑事司法标准的 不统一'〇―、在危险犯是否是既遂犯问题上存在的理论争议“构成要件说”将其界定为犯罪既遂的一 种类型。

认为行为人的行为只要足以造成某种 危害结果的危险状态出现,即成立危险犯既遂。

[2]或者以行为造成一定后果的客观危险状态作为 犯罪构成必要条件,只要危害行为造成的客观 危险状态成为该犯罪构成必要条件,即成立危 险犯既遂。

[3]也有观点认为,即使危害行为尚 未发生实害结果,但只要行为足以造成某种实 害结果发生,即成立危险犯既遂。

[4]在中国当代刑法理论界,关于危险犯到底 是否属于既遂犯存在较大争议,主要有三种不文章编号:2095-1140(2020)06-0030-06同的观点。

第一种观点:危险犯是未遂犯。

犯罪形态认定的理论与实证分析犯罪形态是刑法学中的一个重要概念,它对于准确认定犯罪的性质、程度以及量刑具有关键意义。

犯罪形态包括犯罪的预备、未遂、中止和既遂,每种形态都有其独特的特征和认定标准。

首先,我们来探讨犯罪预备。

犯罪预备指的是为了犯罪,准备工具、制造条件的行为。

比如说,张三为了实施抢劫,购买了刀具,并且多次到银行门口踩点,观察银行的营业规律和保安配置,这些行为就属于犯罪预备。

在认定犯罪预备时,需要注意的是,预备行为必须是在着手实行犯罪之前的行为,而且这种行为必须是为了犯罪的顺利实施而进行的准备。

如果张三只是在心里有抢劫的想法,但是没有任何实际的准备行动,那么就不能认定为犯罪预备。

接下来是犯罪未遂。

犯罪未遂是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。

例如,李四潜入一户人家盗窃,正在翻找财物时,主人突然回家,李四慌忙逃跑,未能偷到任何东西。

在这个例子中,李四已经着手实施盗窃行为,但由于主人回家这一意志以外的原因未能得逞,所以构成犯罪未遂。

对于犯罪未遂的认定,关键在于判断是否已经“着手”实行犯罪,以及未得逞是否是由于犯罪分子意志以外的原因。

如果李四是自己心生恐惧主动放弃盗窃,那就不是犯罪未遂,而可能构成犯罪中止。

犯罪中止则是在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。

王五计划杀人,已经拿着刀走到了被害人面前,但在最后一刻突然良心发现,放下了刀,放弃了杀人的念头,这就是犯罪中止。

或者赵六在给仇人投毒后,又及时将其送往医院救治,避免了死亡结果的发生,也属于犯罪中止。

犯罪中止的核心在于“自动性”,即犯罪分子是基于自己的意志主动放弃犯罪或者防止犯罪结果的发生。

最后是犯罪既遂。

犯罪既遂是指犯罪行为已经完全符合刑法分则规定的某种犯罪的全部构成要件。

比如,孙七实施了诈骗行为,并且成功骗得了他人的财物,就构成诈骗罪的既遂。

在实证分析方面,我们通过实际案例来更深入地理解犯罪形态的认定。

犯罪既遂的构成要件我们现在是法治社会,法律充当着重要的⾓⾊。

当⼈们⼀旦违法法律进⾏犯罪时,就会受到应有的惩罚,特别是对于那些犯罪既遂的⼈。

那么犯罪既遂的构成要件有哪些呢?下⾯店铺的⼩编就给⼤家介绍⼀下,希望对⼤家有所帮助。

犯罪既遂的构成要件1、⾏为⼈主观⽅⾯必须是直接故意不应将过失犯罪、间接故意犯罪的成⽴也称之为犯罪既遂。

我们将犯罪既遂视为与犯罪未完成形态相对应的概念⽽使⽤。

过失犯罪、间接故意犯罪不存在犯罪未完成形态,也就不应使⽤犯罪既遂这⼀概念,只可使⽤犯罪成⽴的概念。

2、⾏为⼈必须已经着⼿实⾏犯罪这是犯罪既遂成⽴的时间条件。

如果⾏为⼈尚未着⼿实⾏犯罪,⽽只是实施了为实施犯罪准备⼯具,创造条件的⾏为,就只是犯罪预备,⽽不能成⽴犯罪既遂。

3、⾏为⼈的⾏为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件这是构成犯罪既遂的实质要件。

这⾥说的构成要件的齐备,是指刑法分则规定的某⼀犯罪基本犯罪构成要件的齐备。

犯罪既遂形态有四种类型1、结果犯。

是指不仅要实施具体犯罪构成客观要件的⾏为,⽽且必须发⽣法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪。

在结果犯中,⾏为⼈着⼿实施该具体犯罪构成要件客观⽅⾯的⾏为后,只有导致了该罪构成要件客观⽅⾯的法定结果才能构成犯罪既遂,如果由于其意志以外的原因未发⽣该犯罪结果的,不构成犯罪既遂。

2、⾏为犯。

是指以法定的犯罪⾏为的完成作为犯罪既遂标准的犯罪,即不要求造成物质性的和有形的犯罪结果,⽽是以⾏为的完成为标志,但这些⾏为并⾮⼀着⼿即告完成,⽽是有⼀个实⾏的过程,要达到⼀定程度。

3、危险犯。

是指以⾏为⼈实施的危害⾏为造成法定的某种危害结果的危险状态为既遂标志的犯罪。

在危险犯中,⾏为⼈着⼿实施该具体犯罪构成要件客观⽅⾯的⾏为后,只有导致了该罪构成要件客观⽅⾯的法定危险状态才能构成犯罪既遂,如果由于其意志以外的原因未导致该法定的危险状态的,不构成犯罪既遂。

4、举动犯。

也称为即时犯,是指按照法律规定,⾏为⼈⼀着⼿犯罪实⾏⾏为即告完成和完全符合构成要件,从⽽构成犯罪既遂的犯罪。

犯罪既遂的标准结果犯是以法定结果的出现为既遂;危险犯是以⾏为⼈实施的危害⾏为造成法律规定的发⽣某种危害结果的危险状态作为犯罪既遂标志的犯罪;⾏为犯是指以犯罪⾏为实施到⼀定的程度就成为既遂。

这都是犯罪既遂的标准。

对于这个问题的详细解答,店铺⼩编为您整理了以下内容为您提供。

⼀、犯罪既遂的标准犯罪既遂的判断标准为:1、结果犯是以法定结果的出现为既遂。

2、危险犯是以⾏为⼈实施的危害⾏为造成法律规定的发⽣某种危害结果的危险状态作为犯罪既遂标志的犯罪。

3、⾏为犯是指以犯罪⾏为实施到⼀定的程度就成为既遂。

法律依据:《刑法》第⼆⼗⼆条为了犯罪,准备⼯具、制造条件的,是犯罪预备。

对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第⼆⼗三条已经着⼿实⾏犯罪,由于犯罪分⼦意志以外的原因⽽未得逞的,是犯罪未遂。

对于未遂犯,可以⽐照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第⼆⼗四条在犯罪过程中,⾃动放弃犯罪或者⾃动有效地防⽌犯罪结果发⽣的,是犯罪中⽌。

对于中⽌犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

⼆、犯罪未遂和犯罪中⽌的区别是什么(⼀)发⽣的时间不同。

犯罪未遂发⽣在已经着⼿实施犯罪以后,犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。

犯罪中⽌则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪,即在实施犯罪预备或者在着⼿实施犯罪以后,达到即遂以前放弃犯罪,均能构成犯罪中⽌。

(⼆)未能完成犯罪的原因不同。

在犯罪未遂中,犯罪未能得逞是由于⾏为⼈意志以外的原因,犯罪的实际结果违背⾏为⼈的本意,即欲为⽽不能为。

在犯罪中⽌中,⾏为⼈出于⾃⼰的意志⽽主动放弃当时可以继续实施和完成的犯罪,即能为⽽不为。

这是犯罪中⽌与犯罪未遂的根本区别。

(三)⾏为结果不同。

犯罪未遂的结果是犯罪未逞,是指⾏为⼈没有完成某⼀犯罪的全部构成要件,并不等于不发⽣任何损害结果。

犯罪中⽌要求⾏为⼈必须彻底地放弃犯罪。

⾃动有效地防⽌犯罪结果发⽣的犯罪中⽌还要求⾏为⼈必须有效地防⽌他已经实施的犯罪⾏为之法定犯罪结果的发⽣。

论犯罪既遂的标准及认定摘要:根据既遂的构成要件说,确认犯罪是否既遂,应以行为人所实施的行为是否具备《刑法》分则所规定的某一种犯罪的全部构成要件为标准,而不能以犯罪目的是否达到或者犯罪结果是否出现作为犯罪既遂的标准,因为它们不能贯彻到我国刑法的既遂与未遂之分的一切犯罪中。

关键词:犯罪既遂完成形态犯罪既遂的标准由于我国《刑法》仅规定了犯罪未遂,而没有规定犯罪既遂,因而我国刑法理论界对如何界定犯罪既遂与未遂的概念。

理解二者的相互关系及划分二者的界限,历来众说纷纭。

本人认为,这里要解决的首要问题,是明确犯罪既遂与犯罪未遂的各自概念特征以及相互关系犯罪既遂和犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂亦被称为“犯罪的完成形态和犯罪的未完成形态”。

正确的认定犯罪完成和未完成形态有助于正确界定罪与非罪、一罪与他罪的界限。

行为人的主观罪过的内容及其实现程度是犯罪客观危害的决定性因素,各种犯罪未完成形态在犯罪过程中表现出主观罪过以及客观危害的程度,是决定量刑轻重的重要依据。

研究犯罪的完成与未完成形态,以及相关的犯罪发生、发展、变化和终结的各种情况,一方面有其相应的犯罪学、刑事政策学理论研究上的意义;另一方面,对刑法学理论研究来说,有关的研究有助于加深对故意犯罪的认识,犯罪构成等基础理论的深入研究有益。

1一、犯罪既遂的标准(一)犯罪既遂的概念、特征犯罪既遂亦即故意犯罪的完成形态。

关于犯罪既遂的解释或者犯罪既遂的标准,大体可以分为三种学说:1.结果说:认为犯罪既遂是指故意实施犯罪行为并且造成了法律规定的犯罪结果的情况,既遂与未遂的区别就在于是否发生了犯罪结果;2.目的说:认为犯罪既遂是指行为人故意实施犯罪行为并且达到了其犯罪目的的情况,既遂与未遂的区别就在于行为人是否达到了其犯罪目的;3.构成要件说:认为犯罪既遂是指着手实行的犯罪行为具备了具体犯罪构成全部要件的情况,既遂与未遂的区别就在于犯罪行为是否具备了犯罪构成的全部要件。

构成要件说是中外刑法理论上较为通行的观点。

论刑法危险性的判断一前提:未遂犯之危险不属于具体危险日本刑法学界通说认为未遂犯之危险属于具体危险。

〔1〕“未遂犯应当是一种以危险已达到迫切程度为要件的‘具体的危险犯’,其构成以危险已达到迫切程度为必要条件”。

〔2〕受日本刑法学的影响,我国也有学者认为未遂犯之危险属于具体危险,认为“只有把未遂犯定位为危险犯,并且是具体危险犯,才能为未遂犯提供处罚根据,也才能为未遂犯的成立要件的判断提供法理依据”。

〔3〕“侵害法益的危险性是处罚未遂犯的根据。

刑法的目的是保护法益,刑法处罚既遂犯也好、处罚未遂犯也好,都是为了保护法益……既遂犯是因为行为侵害了法益而受处罚;未遂犯是因为行为具有侵害法益的危险而受处罚”。

〔4〕本文认为,将未遂犯之危险视为具体危险不利于具体危险犯理论的发展,实际上,未遂犯之危险与具体危险有很大区别,这种区别体现在形式、实质和判断方法等方面。

(一)未遂犯之危险与具体危险形式上的区别首先,未遂犯与具体危险犯的规范构造不同。

在日本刑法中,未遂犯虽然由刑法分则规定,但刑法分则并没有对未遂犯的危险做出任何描述;危险不是未遂犯的构成要件,不需要在司法中具体认定;危险只是刑罚正当化的根据———立法的理由,是立法推定的危险。

而具体危险犯的危险则由刑法做出了明确的描述,危险是犯罪的构成要件,需要在司法中具体认定,是司法认定的危险。

未遂犯与抽象危险犯具有相同的规范构造;具体危险犯与实害犯具有相同的规范构造。

〔5〕在我国刑法学界,通说认为未遂犯是由刑法总则与刑法分则共同规定的,属于修正的犯罪构成;具体危险犯是由刑法分则规定的,属于基本的犯罪构成。

其次,两者的表现形式不同。

具体危险“是一种物理上客观的危险”,〔6〕表现为对行为客体的实害可能性。

但是,未遂犯的危险“不一定是物理的、科学的危险,而是以行为的具体情况为基础,从一般人的角度出发来判断的类型上的危险……危险并不意味着科学的、物理的危险自身,而是一般人所具有的恐惧感,是社会心理的危险”。

一、犯罪未遂的构成要件有哪些犯罪未遂有以下三个要件。

这三个要件也是犯罪未遂与犯罪预备、犯罪中止、犯罪既遂相区别的根本标志。

(一)已经“着手”实行犯罪所谓已“着手”实行犯罪,是指开始了刑法分则所规定的具体犯罪的实行行为。

着手是实行行为的开始,也是犯罪预备与犯罪未遂相区别根本标志。

犯罪未遂与犯罪预备的区别犯罪未遂与犯罪预备都属于犯罪的未完成形态,即都没有既遂,二者都是由于意志以外的原因没有既遂。

区别的标志是是否“着手”实行行为。

预备是进行了犯罪准备,但是由于意志以外的原因而没有能够“着手”;而未遂是已经“着手”实行犯罪,由于意志以外的原因而没有既遂。

1、以实例把握常见的预备行为。

例如入户抢劫、抢劫出租车、抢劫金融机构。

2、犯罪的着手因罪而异。

具体犯罪着手的判断取决于刑法分则的具体规定。

对抢劫罪而言,开始针对财物持有人施加暴力、胁迫的行为是抢劫的着手;对故意杀人罪而言,开始能够剥夺他人生命的行为是杀人的着手;对盗窃罪而言,开始秘密窃取的行为,也就是能够取得对财物控制的行为是盗窃罪的着手;对敲诈勒索罪而言,为索要财物开始发出威胁行为是敲诈勒索罪的着手;对绑架罪而言,为扣押人质而开始暴力控制他人人身自由的行为是绑架罪的着手。

而在着手之前,对被害人进行调查、了解、练习犯罪的技能、排除犯罪的障碍、蹲点守候被害人、接近犯罪对象、勾结共犯、准备工具,等等,均属于准备行为。

如果意志以外的原因而没有能够着手,属于犯罪预备。

3、判断是否着手“因场合而异”。

犯罪的方式不同或者是犯罪的场合不同,“着手”点的把握也有所不同。

(二)犯罪未得逞这是未遂和既遂区别的关键。

未得逞,是指没有完全实现分则条文规定的犯罪事实。

如果由于意志以外的原因没有完全实现法定的犯罪事实,属于未遂;如果完全实现了就发展为犯罪既遂。

判断既遂属于分则问题,因为行为人是否实现了分则条文规定的全部犯罪事实,是在分则条文中具体掌握的问题。

在总则部分,从既遂与未遂一般区分的角度讲,可以根据具体犯罪是结果犯、危险犯,还是行为犯来分别把握。

危险犯中止研究[摘要] 学界对于危险犯中止问题一直争议不断。

本文对此问题就发生时间展开讨论,认为在预备阶段应该非犯罪化;在实行阶段和危险状态出现后,本文主张危险犯应仅具体危险犯情形可以成立中止,并认为抽象危险犯属于行为犯的范畴,应从危险犯中驱逐。

[关键词] 危险犯具体危险犯犯罪中止抽象危险犯随着科技突飞猛进以及人类生活方式的剧烈变迁,人类社会进入以科技为主导的风险社会。

而反映在刑法上,则是危险犯被大量地使用。

危险犯旨在预防现代社会中的风险,“立法者在刑法中利用‘危险概念’创设危险犯之犯罪类型,希望透过立法方式,将某部分犯罪行为,在实害结果发生之前,提前加以处罚,以达到预防目的。

”[1]根据危险犯发生的时间又分为三种情形:其一是在预备阶段,其二是在危险犯实行阶段,危险状态尚未出现;其三是在危险状态出现后,实害结果发生前。

然而对于危险犯究竟能否成立中止一直争议不断。

笔者拟对此问题加以分析,以期对于司法实践有所裨益。

一、危险犯在预备阶段与实行阶段中止问题对于第一、二种情形,学界大都持肯定说。

理由是“危险犯是不以实害结果发生为构成要件的故意犯罪,并且我国刑法以处罚所有预备犯为原则,因此至少在理论上危险犯存在预备状态,只不过危险犯的预备形态必须在行为已造成危险的前提下才能存在。

”[2]笔者认为危险犯在实行阶段是可以成立中止的,因为行为人在着手犯罪之时或正在实行犯罪的过程中,对于刑法保护的法益已构成现实的威胁,行为人自动停止犯罪的实行行为,符合犯罪中止的规定。

对于危险犯在预备阶段,学界之所以可以成立中止是由于我国刑法关于中止的立法模式决定的,时间条件为“在犯罪过程中,因而预备阶段也是可以成立中止。

笔者则认为不宜以中止来认定,理由如下:实施犯罪预备中止的行为人自动放弃了犯罪表明其具有较为明显的趋善弃恶的自由意志,主观恶性非常小;同时,犯罪预备的中止不会使法益遭受任何实质的损害,其客观危害性极为轻微。

因此,犯罪预备阶段的中止行为的社会危害性是十分轻微的。

论危险犯的既遂、未遂与中止[内容提要]危险犯有既遂形态,也有未遂等未完成形态。

危险犯中既有结果犯也有行为犯,对结果犯而言,法定的犯罪结果发生是其既遂的标志,但对行为犯来说,则应以法定的行为完成作为既遂的标准。

法定的危险状态出现后,危险犯中的结果犯在犯罪结果发生前还有可能中止犯罪,但危险犯中的行为犯则不可能成立犯罪中止。

危险犯的犯罪中止不可能是相对于实害犯的中止。

[关键词]危险犯既遂中止实害犯危险犯有无既遂与未遂之分,如果持肯定态度,应采用何种标准来区分;危险状态出现后是否还有可能中止犯罪,如果说有可能,那是相对于危险犯的中止,还是相对于所谓实害犯的中止,如此等等,在我国刑法理论界有较大争议。

笔者拟在介绍各种相关观点的基础上,谈一点自己的主张,以求教于学界同仁。

一、危险犯有无既遂与未遂之分关于危险犯有无既遂与未遂形态的问题,我国刑法学界有以下几种不同认识:(1)危险犯未遂说,认为“刑法分则规定的危险犯,实际上是犯罪未遂”,无既遂可言。

因为“犯罪的‘未得逞’,就是指未达到行为人预期的犯罪目的。

”而“在危险犯中,行为人的目的决不仅仅是造成某种危险,而是为了造成某种危害结果。

当没有造成危害结果,仅仅出现某种危险时,行为人实际上是未得逞,即没有达到目的。

”[1] 事实上,危险犯只不过是实害犯的未遂犯。

以我国刑法有关破坏交通工具罪的规定为例,第119条对此罪的实害犯作了规定,第116条则是对此罪的危险犯也就是未遂形态的规定。

[2](2)危险犯既遂说,认为危险犯只有既遂形态,不可能有未遂及其他未完成形态。

因为危险犯是以行为引起某种危害结果的危险状态发生作为既遂标志的犯罪,而危险状态又是危险犯成立必不可少的要件,这样一来,危险犯的成立与危险犯的既遂实际上就成了同一的概念,[3] 这“无疑是在理论和实践上排除了以危险方法构成的危险状态犯罪存在未完成形态的可能性。

”[4](3)危险犯法定既遂说,认为危险犯实际上是实害犯的未遂犯,而被立法者设置为既遂。

[5] 之所以如此,是“鉴于某些犯罪危害性质特别严重,通过危险状态犯的方式将这些犯罪的既遂提前到发生危险的时刻”,以加强同这些犯罪作斗争。

[6] (4)折衷说,认为危险犯既有既遂形态,也有未遂等未完成形态。

因为危险状态或侵害法益的危险虽然是危险犯的成立要件,但犯罪的既遂与未遂则是在成立犯罪的基础上要进一步讨论的问题。

[7]笔者认为,上述“危险犯未遂说”有明显的缺陷。

首先是把犯罪“未得逞”解释为是未达到行为人预期的犯罪目的,会得出一些不合理的结论。

例如,行为人破坏轨道,意图使挂有十节车箱的一旅客列车全部坠入山沟,造成车毁人亡的严重后果。

但实际上只导致一节车箱倾覆,死伤数人。

行为人自以为未达到预期的目的而感到很遗憾。

如果以此为由而认定为不构成破坏交通设施罪既遂,显然是不合理的。

其次是认为我国刑法第116条是对破坏交通工具罪的危险犯的规定,而第119条是对包括此罪在内的相关犯罪的实害犯的规定,并以此为据,得出危险犯是实害犯的未遂犯的结论。

在笔者看来,这也存在误解。

实际上,上述两个条文是对破坏交通工具罪这种所谓危险犯的普通犯与加重犯所作的规定。

类似这种对同一罪名的普通犯与加重犯分不同条文予以规定的情形,在我国79年刑法中,除了包含破坏交通工具罪在内的有关危害公共安全的犯罪之外,还有盗窃、诈骗、抢夺罪的普通犯与加重犯也被分别规定在不同的条文(即79年刑法第151条、第152条)。

但这并不意味着普通犯就不存在既遂犯,更不能得出普通犯与加重犯的既遂标准完全不同的结论。

就破坏交通工具罪而言,第116条的普通犯与第119条的加重犯唯一的差别就在于是否“造成严重后果”,尚未“造成严重后果”的是普通犯,已经“造成严重后果”的是加重犯。

尚未“造成严重后果”并不等于就是未造成任何后果,更不等于就是犯罪未遂。

例如,故意破坏交通工具,致使交通工具在行驶的过程中倾覆,导致多人轻伤,但没有致人重伤、死亡,也没有造成重大的财产损失。

这就完全有可能仅构成破坏交通工具罪的普通犯,仍然只能适用第116条(不能适用第119条)的规定定罪处罚。

如果认为这属于破坏交通工具罪的未遂犯,那显然与刑法理论不符,并且不能为社会公众所接受。

反过来,上述“危险犯既遂说”认为所有的危险犯都只可能是既遂犯,则又走向了另一个极端。

这种观点的致命缺陷就在于把某种危险状态或侵害法益的危险既作为危险犯成立的要件,又视为既遂的标准,但实际上,危险状态只是危险犯成立的条件,并非是认定其既遂的标准。

对此,笔者将在下文作进一步的阐述。

在此有必要说明的是,放火、决水、爆炸、投放危险物质、破坏交通工具等危险犯,大多是危害公共安全的重罪,为这类犯罪做准备的预备犯自然也应当受处罚。

比如,行为人为到某油库去放火,在携带作案工具准备进入现场作案时被抓获。

按“危险犯既遂说”,对这种情形就只能是不当作犯罪来处理,而这显然会轻纵犯罪。

事实上,即便是把某种危险状态作为犯罪的成立要件,也并非是说未完成预期的行为、危险状态事实上未出现就不构成犯罪。

至于“危险犯法定既遂说”,由于与“危险犯未遂说”的立论基础相同(即都认为危险犯实际上是实害犯的未遂犯),因而也存在与之相似的缺陷。

另外,此说认为立法者之所以把实害犯的未遂犯设置为既遂,是因为某些犯罪危害性质特别严重,有必要将其犯罪既遂提前到发生危险的时刻。

这一解释也缺乏合理性。

众所周知,故意杀人罪在社会观念上可以说是最严重的犯罪,那么,立法者又为何不将其既遂提前到被害人死亡的危险发生之时呢?应当肯定,折衷说具有合理性,也就是说危险犯不仅有既遂形态,而且有未遂等未完成形态。

因为刑法规定的故意犯罪类型通常都是有既遂形态的,危险犯作为常见的故意犯罪类型,不可能仅有未遂形态而没有既遂形态;另外,从我国刑法的规定和司法实际情况来看,除了对一些轻罪的未遂不予以处罚(不存在犯罪未遂形态)外,对重罪的未遂原则上均予以处罚,而放火、决水、爆炸等危险犯大多属于重罪,自然也存在应予处罚的未遂形态。

二、危险犯既遂与未遂区分的标准如果认为危险犯存在既遂与未遂形态,那么采用何种标准区分既遂与未遂,就成为需要进一步研究的问题。

对此,我国刑法学界存在以下几种不同的主张:一种是“危险状态说”,认为危险犯既遂与否,应当以造成某种危害结果的危险状态是否发生作为判断的标准。

此说的主要理由是:第一,所谓危险犯,无非是指“以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪”。

[8] 第二,刑法分则条文规定的犯罪都是以既遂为标本的。

而我国刑法分则对放火、决水、爆炸、投放危险物质、破坏交通工具等危险犯,都只是规定采用“危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的”,或“足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果的”,处何种刑罚,这表明法律规定只要有造成严重结果的危险(即危险状态),危险犯就处于既遂状态。

第三,危险犯也是结果犯,结果犯是以结果发生作为既遂条件的,但结果犯的结果并非只限于实害结果,而是还包含危险结果。

“犯罪行为使刑法所保护的社会关系处在即将受到实际损害的危险状态时就是危险结果”已经发生,危险犯即属既遂。

[9] 第四,刑法中的大多数危险犯是由实害犯的未遂犯演变而来的。

而立法者之所以把这些本来属于未遂形态的犯罪上升为既遂犯罪,原因在于这些犯罪具有特别严重的社会危害性,只有将此类犯罪的完成形态往前推移,才能给予严厉打击。

[10] 二是“犯罪结果说”,认为危险犯与实害犯区分犯罪既遂与未遂的标准并无不同,都应当以行为是否发生了行为人所追求的、行为性质所决定的犯罪结果为标准。

此说是在批判上述“危险状态说”这一传统观点的基础上提出来的,具体理由如下:(1)未遂犯是公认的危险犯,如果说危险犯以发生侵害法益的危险(即危险状态发生)作为既遂标准,则所有的未遂犯因为具有侵害法益的危险都成为既遂犯,这显然不能令人接受。

(2)许多危险犯的既遂,实际上是以发生了特定的具体结果作为既遂标准的,而不是以存在一定危险为既遂标准。

(3)侵害法益的危险(即危险状态)既是危险犯的处罚根据,也是危险犯的成立要件,但并非是危险犯既遂的标志。

犯罪的既遂与未遂是在行为构成犯罪的基础上要进一步讨论的问题。

(4)采用危险状态说,不利于鼓励行为人中止犯罪,因而不利于保护法益。

[11]三是“脱离自力控制说”,认为“当行为人的行为造成一定的抽象危险状态后,行为人没有采取措施消除这种危险状态,以致于使该危险状态脱离行为人自力控制而使受保护法益产生具体危险时构成危险犯罪既遂。

”之所以如此,是因为行为对法益产生的危险不是一着手就能成立的,而是还需要有一个过程。

危险犯的行为过程可以视为由前后相继的两个阶段构成。

在行为的前一阶段引起一定的危险状态后,行为人就负有将这种危险消除的义务。

当其有义务消除且能够消除而没有消除并导致其个人无力消除时,才视为最终完成了犯罪行为,构成犯罪既遂。

例如,某甲为颠覆列车而将一三角铁置于铁轨上,这就算完成了第一阶段的行为。

如果甲在此后离开了现场,那也就失去了对其行为发展后果的控制,使交通安全处于危险状态,应以既遂论;如果甲并未离开现场且在列车通过之前搬走了三角铁,则不能以既遂论。

[12]仔细推敲以上三种观点,不难发现“危险状态说”的缺陷在于:(1)它把危险犯界定为是以发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪,这一立论的基础存在问题。

正如持“犯罪结果说”的论者所言,危险状态只是危险犯成立的要件,并非是危险犯既遂的标志。

例如,刑法第127条规定,“盗窃、抢夺毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,处三年以上十年以下有期徒刑”,[13] 这一规定表明,盗窃抢夺危险物质罪是一种危险犯,以盗窃、抢夺某种危险物质的行为“危害公共安全”为成立要件,如果不“危害公共安全”,则不构成此罪(有可能构成盗窃罪、抢夺罪)。

但这并不意味着只要一着手实施盗窃某种危险物质的行为,并具备了“危害公共安全”的条件,就不论其是否已将危险物质盗窃、抢夺到手,均要以犯罪既遂论。

又如,刑法第141条规定,“生产、销售假药,足以严重危害人体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役”,从这一规定可以看出,生产、销售假药罪也是一种危险犯,以行为“足以严重危害人体健康”作为其成立要件,生产、销售假药不足以严重危害人体健康的,则不构成此罪(有可能构成生产、销售伪劣产品罪)。

但生产、销售假药罪既遂与否,不能以其行为是否“足以严重危害人体健康”(即危险状态是否发生)为标准,而是要看假药是否已生产出来或销售出去。

(2)“危险状态说”认为刑法分则条文规定的犯罪都是以既遂为标本,而我国刑法分则对危险犯大多有“尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑”之类的规定,因而危险犯的既遂不要求有实际的危害结果发生,只要有发生危害结果的危险(即危险状态)即可。