变应性肉芽肿性血管炎个案分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

变应性肉芽肿血管炎变应性肉芽肿血管炎(Chur9—Strauss综合征)是以过敏性哮喘、嗜酸性粒细胞增多、发热和全身性肉芽肿血管炎为特征的疾病。

其病理学特点是坏死性血管炎,组织中有嗜酸性粒细孢浸润和结缔组织肉芽肿成,巨细胞浸润。

本病较少见,缺乏流行病学资料,确切患病率不清。

【临床表现】可发生于任何年龄,平均发病年龄为44岁,男女之比为1.3:1。

疾病早期除一般性症状如发热、全身不适、体重减轻外,较特异症状为呼吸道过敏反应(过敏性鼻炎、鼻窦异常、支气管哮喘等);其次为血管炎,如皮肤可见瘀斑、紫癜或溃疡,四周神经病变如单神经或多神经病变,腹部器官缺血或梗死所致腹痛、腹泻,腹部包块、胃肠道、尿道或前列腺可见嗜酸性粒细胞肉芽肿,肾损害较轻。

【实验室检查】大部分患者均有外周血嗜酸性粒细胞增多,部分患者血清IgE升高,补体成分多正常尿常规可有蛋白尿和红细胞管型。

约2/3患者ANCA阳性,且多为P—ANCA。

要抗原主要为髓过氧化物酶。

肺X线检查可见一过性片状或结节性肺浸润,或弥漫性间质性病变。

病变组织活检示血管炎及坏死性微小肉芽肿,常伴有嗜酸性粒细胞浸润。

【诊断】患者若出现发热、全身血管炎的同时出现哮喘者应高度疑诊本病,外周血嗜酸性粒细胞增多,病变组织活检示肉芽肿性血管炎伴组织嗜酸性粒细胞浸润则可确诊。

应注重与结节性多动脉炎、超敏性血管炎、Wegener肉芽肿、慢性嗜酸粒细胞性肺炎等鉴别。

美国l990年变应性肉芽肿血管炎分类诊断标准为:①哮喘;②外周血嗜酸陛粒细胞增多,10%(白细胞分类);③单发性或多发性单神经病变或多神经病变;④游走性或一过性肺浸润;⑤鼻窦病变;⑥血管外嗜酸性粒细胞浸润。

凡具备上述4条或4条以上者可考虑本病诊断。

【治疗与预后】在糖皮质激素应用之前,本病被认为是不治之症,主要死于充血性心力衰竭和心肌梗死。

哮喘发作频繁及全身血管炎进展迅速者预后不佳。

大剂量糖皮质激素的应用甚至加用环磷酰胺以来使本病预后明显改善,5年生存率从25%上升至50%以上。

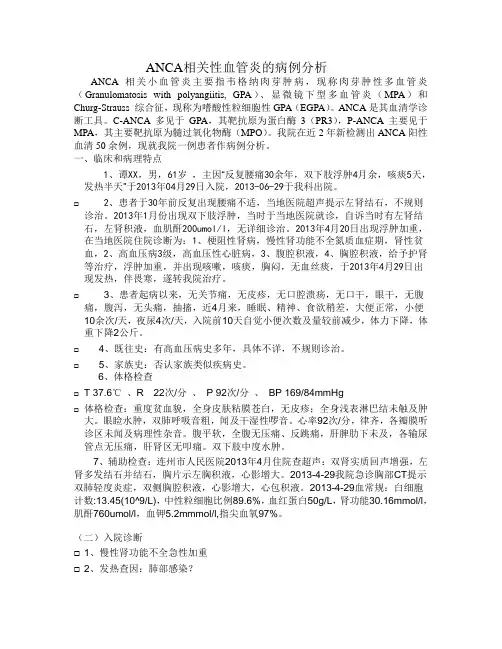

ANCA相关性血管炎的病例分析ANCA相关小血管炎主要指韦格纳肉芽肿病,现称肉芽肿性多血管炎(Granulomatosis with polyangiitis, GPA)、显微镜下型多血管炎(MPA)和Churg-Strauss 综合征,现称为嗜酸性粒细胞性GPA(EGPA)。

ANCA是其血清学诊断工具。

C-ANCA多见于GPA,其靶抗原为蛋白酶3(PR3),P-ANCA主要见于MPA,其主要靶抗原为髓过氧化物酶(MPO)。

我院在近2年新检测出ANCA阳性血清50余例,现就我院一例患者作病例分析。

一、临床和病理特点1、谭XX,男,61岁,主因“反复腰痛30余年,双下肢浮肿4月余,咳痰5天,发热半天”于2013年04月29日入院,2013-06-29于我科出院。

☐ 2、患者于30年前反复出现腰痛不适,当地医院超声提示左肾结石,不规则诊治。

2013年1月份出现双下肢浮肿,当时于当地医院就诊,自诉当时有左肾结石,左肾积液,血肌酐200umol/l,无详细诊治。

2013年4月20日出现浮肿加重,在当地医院住院诊断为:1、梗阻性肾病,慢性肾功能不全氮质血症期,肾性贫血,2、高血压病3级,高血压性心脏病,3、腹腔积液,4、胸腔积液,给予护肾等治疗,浮肿加重,并出现咳嗽,咳痰,胸闷,无血丝痰,于2013年4月29日出现发热,伴畏寒,遂转我院治疗。

☐3、患者起病以来,无关节痛,无皮疹,无口腔溃疡,无口干,眼干,无腹痛,腹泻,无头痛,抽搐,近4月来,睡眠、精神、食欲稍差,大便正常,小便10余次/天,夜尿4次/天,入院前10天自觉小便次数及量较前减少,体力下降,体重下降2公斤。

☐4、既往史:有高血压病史多年,具体不详,不规则诊治。

☐5、家族史:否认家族类似疾病史。

6、体格检查☐T 37.6℃、R 22次/分、P 92次/分、BP 169/84mmHg☐体格检查:重度贫血貌,全身皮肤粘膜苍白,无皮疹;全身浅表淋巴结未触及肿大。

变应性皮肤血管炎经方案例

韩某,女,38岁,郑州人。

有3年变应性皮肤血管炎病史,近因病证加重前来诊治。

刻诊:丘疹,小结节,斑色黯红,小水疱,痛如针刺,畏寒怕冷,口淡不渴,舌质淡红瘀紫,苔薄黄,脉沉涩。

辨为寒瘀夹热证,治当温阳化瘀,兼清郁热,给予温经汤与百合知母汤合方,吴茱萸10g,当归10g,川芎6g,红参6g,桂枝6g,阿胶6g,生姜6g,牡丹皮12g,麦冬24g,姜半夏12g,百合15g,知母10g,炙甘草6g。

6剂,水煎服,每天1剂,每日分3服。

二诊:小水疱减少,以前方6剂。

三诊:疼痛减轻,以前方6剂。

四诊:斑色黯红变淡,以前方6剂。

五诊:水疱基本消除,以前方6剂。

六诊:疼痛消除,以前方6剂。

之后,以前方变汤剂为散剂,每次6g,每日分3服,治疗4个月。

随访1年,一切正常。

用方提示:根据畏寒怕冷、口淡不渴辨为寒,再根据痛如针刺、脉沉涩辨为瘀血,因舌质黯红、苔薄黄辨为寒夹热,以此辨为寒瘀夹热证。

方以温经汤温经散寒,活血通脉;以百合知母汤清热益阴生津。

方药相互为用,以奏其效。

变应性结节性皮肤血管炎24例临床分析【中图分类号】r543 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)01-0356-01变应性皮肤结节性血管炎是皮肤科临床较少见疾病[1],多发生于30-60岁的妇女,偶发于年轻者或男性。

皮损为皮下结节至较大的浸润块。

好发于下肢,特别是小腿后侧,亦可发生于大腿及上臂[2]。

组织病理主要在真皮网状层至皮下脂肪小叶内及其间隔间,以血管病变为主,伴以肉芽肿样或肉芽肿性结节和组织坏死。

皮肤损害为黄豆至杏仁大小的皮下结节,略高出皮面,数个或十数个沿皮肤浅静脉排列成串珠状,颜色淡红到暗红,或伴有条索状结块,紫红肿胀疼痛,压痛明显。

变应性结节性皮肤血管炎近年来发病率有所增加,我们应用清热活血、温阳活血法和内服碘化钾法,在2010年5月至2012年3月治疗此类患者24例,取得一定疗效,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取在2010年5月至2012年3月来我院治疗的患者24例,其中男6例,女18例,男女之比为1:3,以年青女性患者为多。

年龄最小18岁,最大62岁,以20-29岁年龄组的发病率为最高,占总人数的42. 2%。

其病损表现主要为结节,自黄豆至杨梅大小不等,主要分布于小腿,其它部位较少见。

一般对称分布,颜色初期鲜红,后期色紫,可伴低热、疲乏、关节及肌肉酸病痛等全身症状。

多数患者血沉可增快。

本组病例表现紫舌者(舌质黯、紫、瘀斑、舌下静肪精胀)较多,占60%左右。

其中3例伴有典型的类风湿性关节炎(多发性对称性关节肿痛、血沉增快、类风湿因子阳性、x 线摄片表现为关节间隙模湖、狭窄、骨质疏松等)。

1.2 治疗方法(分成三组)甲组:单纯内服中药共12例,(一)前期用清热活血法,处方:当归10g、川芎10g、黄柏10g、银花10g、连翘10g、赤芍10克、牛膝12g、生地各12g,白花蛇舌草30克等,煎汤内服,每日一剂。

湿热明显者加土茯苓30g,茵陈12g,茯苓皮30g。

嗜酸性肉芽肿性多血管炎的病例分析1. 病例背景患者,男,55岁,因“反复咳嗽、咳痰、气促3个月,加重1周”就诊。

患者无明显诱因出现咳嗽、咳痰,痰量不多,呈黄色黏液性,无明显发热、寒战,无咯血、胸痛。

在当地医院就诊,给予抗感染治疗后症状无明显改善,遂来我院就诊。

2. 体格检查体温36.8℃,脉搏100次/分,呼吸24次/分,血压130/80mmHg。

一般情况尚可,全身皮肤黏膜无黄染、出血、瘀斑。

颈软,甲状腺无肿大。

双肺呼吸音粗,未闻及明显干湿性啰音。

心率100次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

腹软,无压痛、反跳痛、肌紧张,肝、脾、肾无肿大。

双下肢无水肿。

3. 辅助检查1. 实验室检查:血常规示白细胞计数12.0×10^9/L,中性粒细胞百分比80%,淋巴细胞百分比20%,血红蛋白130g/L,血小板计数300×10^9/L。

尿常规、便常规无异常。

肝功能、肾功能、血脂、血糖无明显异常。

2. 影像学检查:胸部CT示双肺弥漫性斑片状影,边缘模糊,考虑感染性病变可能。

心脏彩超示左心室舒张功能减退,二尖瓣轻度反流。

4. 诊断与治疗根据患者的临床表现、实验室检查和影像学检查结果,诊断为“嗜酸性肉芽肿性多血管炎”。

给予甲强龙40mg/d静脉滴注,同时给予抗感染、抗病毒治疗。

治疗1周后,患者咳嗽、咳痰、气促症状明显好转,再次复查胸部CT示双肺病变明显吸收。

5. 病例分析嗜酸性肉芽肿性多血管炎(Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis,EGPA)是一种罕见的系统性血管炎,以嗜酸性粒细胞浸润和多发性血管炎为特征。

本病好发于成年人,临床表现多样,包括上呼吸道症状、肺部病变、皮肤损害等。

实验室检查可见白细胞计数升高,以中性粒细胞和嗜酸性粒细胞为主。

影像学检查示肺部弥漫性斑片状影,边缘模糊。

本病例中,患者表现为反复咳嗽、咳痰、气促,实验室检查白细胞计数升高,以中性粒细胞和嗜酸性粒细胞为主,胸部CT示双肺弥漫性斑片状影,边缘模糊,符合EGPA的临床特点。

变应性肉芽肿性血管炎个案分析

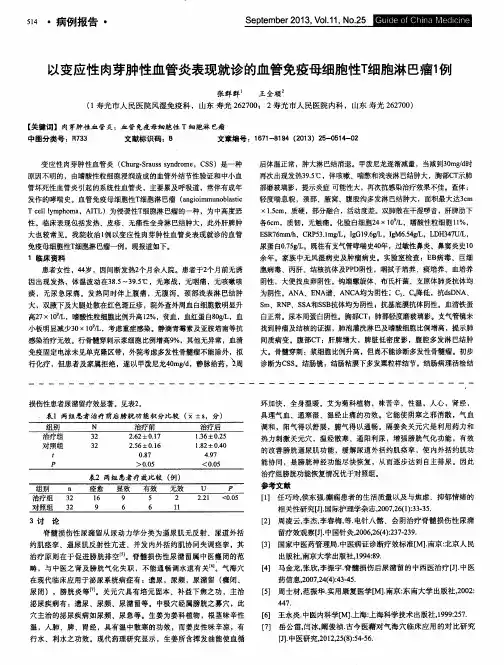

【摘要】变应性肉芽肿性血管炎是一种以哮喘,血和组织中嗜酸细胞增多,嗜酸细胞坏死性血管炎,伴坏死性肉芽肿为特征的系统性小血管炎。

本文通过对1例典型css病例的分析,总结临床上对此病的认识。

【关键词】变应性肉芽肿性血管炎临床表现诊断危险分层治疗1、临床资料

郑东,男,38岁,因“左下肢膝关节以下麻木20天,疼痛10天”入院。

入院前20+天出现右手腕红疹,继而膝关节以上全身红疹伴瘙痒,膝关节以下散在紫癜。

双足踝关节以下凹陷性水肿,左足持续性麻木、疼痛。

10+天前,外院诊断“荨麻疹性血管炎”,经治疗(具体不详)后皮疹消失,左下肢膝关节以下麻木感加重。

后转至我院门诊以“多发性周围神经炎”收入治疗。

既往史:4+月前,因“干咳5+月,加剧伴气紧3天”在重庆西南医院诊断为“支气管哮喘”,治疗后症状消失。

余无特殊。

查体:生命体征平稳,内科查体无特殊。

神经专科查体:意识清楚,高级皮层功能正常,颅神经(—)。

四肢肌张力正常,左下肢远端肌力1级,其余肢体肌力5级,左踝关节以下痛、触觉减弱,余无异常。

2、讨论:

变应性肉芽肿性血管炎是一种以哮喘,血和组织中嗜酸细胞增多,嗜酸细胞性坏死性血管炎伴有坏死性肉芽肿为特征的系统性小血

管炎[1]。

1951年由churg和strauss首先描述,故而得名[1]。

据

文献报导css的年发病率为1~2/百万,临床少见。

根据1990年美国风湿病协会(acr)制定的诊断标准为:(1)、哮喘;(2)、不论白细胞总数多少,嗜酸细胞>10%;(3)、单神经炎,包括多神经炎或多发性神经炎;(4)、x线表现为非固定的肺部浸润;(5)、鼻旁窦异常;(6)、活检示血管以外的嗜酸细胞浸润。

[2] 符合以上6个条件中的4个者可诊断css。

本例患者符合前4项,故考虑该诊断。

1、发病机制:css病因不明,多数作者认为可能是嗜酸细胞组织浸润、脱颗粒,释放的蛋白具有细胞毒性,破坏血管内皮细胞,从而引起全身性血管炎[3]。

部分作者认为css与嗜酸细胞释放的髓过氧化物酶(mpo)刺激机体产生的抗中性粒细胞胞浆抗体(anca)引起的iii型变态反应有关[3]。

少数个例报告接触变应原(如:放线菌、青霉素、某些药物等)亦可诱发css。

2、临床表现:css是一个高度变异的疾病。

有些人只有轻微的症状,但另一些人却可发生威胁生命的并发症。

从病理生理上可将疾病分为3个阶段:

1)、过敏阶段:这是个通常css发展的第一个阶段,包括如哮喘,过敏性鼻炎,以及鼻窦炎等[6]。

2)、嗜酸阶段:这个阶段表现为血液中嗜酸性粒细胞增多,并可带来严重损害。

常累及呼吸、消化系统。

常见的症状有:发热、体重减轻、哮喘、乏力、盗汗、咳嗽、腹痛、胃肠道出血等。

这个过程能持续数月或数年,可自然缓解[6]。

3)、脉管炎阶段:这个阶段有时可和嗜酸性改变同时发生。

最显著的特征就是引起严重的血管炎,影响体内重要器官组织的血供。

根据受累器官不同,有以下表现:皮疹或溃疡、关节疼痛肿胀、周围神经病、支气管哮喘或充血性心力衰竭、咯血、呼吸困难、血尿等[6]。

3、疾病的危险分层:法国血管炎研究小组根据5个危险因素将css 分层,包括:1、肾功能降低(crea> 1.58?mg/dl or 140 μmol/l);

2、蛋白尿>1g/24h;

3、胃肠出血:如缺血坏死或胰腺炎;

4、中枢神经系统受损;

5、心肌病变。

无上述危险因素的css死亡率约11.9%。

具有1个危险因素的css的5年内死亡率26%,具有2个或更多危险因素的死亡率高达46%[4]。

4、治疗:css的治疗包括糖皮质激素和免疫抑制剂的应用。

糖皮质激素:多数css患者对激素治疗效果良好,单用临床缓解率91.5%。

免疫抑制剂:免疫抑制剂可提高缓解率,降低复发率。

以下三种情况,需加用免疫抑制剂:(1)对激素治疗反应差或产生依赖的患者;(2)有致命性合并症的患者,如进展性肾衰或心脏受累的患者;(3)出现与疾病进展相关的合并症,如血管炎伴有周围神经病。

2007年开展的一个系统研究表明,所有患者都应该使用高剂量激素治疗,但是fss评分大于等于1的患者,应该开始环磷酰胺冲击治疗。

少量细胞毒性药物的应用,如甲氨蝶呤或硫唑嘌呤,也有助于病情维持在稳定期。

[5]

3、总结

本案为我院第一例诊断的css,在临床上具有比较重要的意义。

目前关于此病的临床资料还不是很丰富,其临床表现随着病程进展逐渐加重,临床误诊的几率也比较大[7]。

目前研究表明:虽然通过药物治疗,许多css患者可获得缓解,但这个病可发展为慢性甚至终身性的疾病。

早发现、早诊断、早治疗能很大程度地提高患者的生存质量。

因此在基础研究和临床工作中还需作进一步努力。

参考文献

[1]synd/2733 at who named it

[2]masi at, hunder gg, lie jt,et al.( august.1990).”the american college of rheumatology 1990 criteria for the classification of churg-strauss syndrome (allergic granulomatosis and angiitis)”.arthritis rheum 33 (8): 1094–100.

[3]”churg-strauss syndrome”. mayo clinic. retrieved 6 december 2012.

[4]guillevin l, lhote f, gayraud m,et al.(1996)“prognostic factors in polyarteritis nodosa and

churg-strauss syndrome. a prospective study in 342 patients”.medicine (baltimore)75(1): 17–28.

[5]bosch x, guilabert a, espinosa g, mirapeix e (2007). “treatment of antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis: a systematic review”.jama?298(6):

655–69.

[6]churg j, strauss l(1951).”allergic granulomatosis,allergic angiitis, and periarteritis nodosa”.am. j. pathol. 27(2): 277–301.

[7]金烨.变应性肉芽肿性血管炎误诊2例分析 [j].临床肺科杂志,2012-7,17(7):1333-1334。