锥体外系疾病

- 格式:ppt

- 大小:155.50 KB

- 文档页数:29

锥体外系综合征诊断标准锥体外系综合征(Cerebellar Outflow Syndrome, COS)是一种罕见的神经系统疾病,其诊断标准主要包括临床表现、神经影像学和实验室检查。

在临床实践中,及时准确地诊断锥体外系综合征对于患者的治疗和康复至关重要。

因此,本文将详细介绍锥体外系综合征的诊断标准,以帮助临床医生更好地识别和治疗该疾病。

一、临床表现。

锥体外系综合征的临床表现主要包括运动失调、共济失调、眼球震颤、姿势震颤等症状。

患者常常出现步态不稳、手部不受控制的颤动、眼球不自主地来回震颤等症状。

此外,患者还可能出现言语不清、吞咽困难、眼球运动障碍等症状。

临床医生应该通过详细的病史询问和体格检查,结合神经系统的功能评估,来判断患者是否存在锥体外系综合征的临床表现。

二、神经影像学检查。

神经影像学检查对于锥体外系综合征的诊断至关重要。

常用的神经影像学检查包括头部MRI、CT等检查。

在MRI检查中,可以观察到小脑和脑干的异常改变,如小脑萎缩、脑干横断面积的扩大等。

此外,CT检查也可以显示出小脑和脑干的异常改变,有助于锥体外系综合征的诊断和鉴别诊断。

三、实验室检查。

实验室检查对于锥体外系综合征的诊断同样具有重要意义。

常用的实验室检查包括脑脊液检查、肌电图检查等。

脑脊液检查可以发现蛋白质含量的升高、细胞数的增多等异常情况,有助于锥体外系综合征的诊断。

肌电图检查可以观察到肌肉电活动的异常情况,有助于锥体外系综合征的诊断和鉴别诊断。

综上所述,锥体外系综合征的诊断标准主要包括临床表现、神经影像学和实验室检查。

临床医生在诊断锥体外系综合征时,应该综合运用临床表现、神经影像学和实验室检查的结果,进行综合分析和判断,以提高诊断的准确性和及时性。

希望本文能够对临床医生诊断锥体外系综合征提供一定的帮助,为患者的治疗和康复提供更好的支持和指导。

锥体外系疾病的护理

1.便秘的处理应鼓励病人多运动,适量多饮水,多吃蔬菜。

如三日无大便应予灌肠或给予导泻药物处理。

2.尿路症状的处理尿潴留,老年患者有前列腺肥大者,协助诱导排尿或导尿处理。

3.心理护理护理人员以心理学理论为指导,通过语言、表情、态度、姿势行为、文字和周围环境的合理安排,对病人进行科学的启发、教育或暗示,改变患者的感受、认识、情绪和行为等,从而达到改善其心态、行为方式。

4.鼓励和安慰病人此时易产生情绪低落,悲观失望,缺乏自信和自卑,要及时鼓励和安慰,说服和解释讲清药物作用原理,消除不必要的担心顾虑心理,以争取主动配合治疗。

5.良好的护患沟通是开展心理护理的首要条件,护理人员对病人施以热情关怀和耐心帮助。

患者在住院期间渴望有亲人关怀,希望得到足够的重视和关心。

护理人员的语言、态度、神情都会产生一定的心理效应。

出现锥体外系后的急救处理

1、一般处理

立即停用胃复安,建立静脉输液通道,对症施治。

2、对症用药

可酌情给予抗组胺药物、抗胆碱药物、苯二氮卓类药物、§受体阻断药、治疗帕金森病药物等药物,进行对症处理。

临床最常用的是抗胆碱药物,东葭若碱在治疗锥体外系反应的卓越疗效,使用方法:东葭若碱成人0.3mg肌注,儿童酌减。

一般30分钟至1小时左右可完全缓解。

或应用苯海索、654—2等效果也不错。

3、静脉输液

以促进中毒药物排泄。

4、低流量吸氧

5、病情观察

密切观察生命体征(神志、瞳孔、尿量、四肢肌张力等)。

6、心理安慰

患者和家属的心理护理,必不可少,要耐心给患者和家属讲述药物不良反应,安抚患者的惊慌和焦虑,使其配合医护人员的治疗措施。

锥体外系综合征的名词解释锥体外系综合征(Extra-pyramidal syndrome, EPS),是一种由脑部神经系统功能异常引起的疾病。

它的发病机制与锥体束的运动调控有关,因此称为锥体外系综合征。

本文将对锥体外系综合征进行详细的名词解释,分析其病因、症状、诊断和治疗等方面,以期为读者提供全面的了解。

1. 锥体外系综合征的病因锥体外系综合征的主要病因包括药物引起、脑部疾病、遗传因素等。

药物是最常见的引起此综合征的原因,如抗精神病药物、抗恶心药物和抗帕金森药物等。

脑部疾病如脑血管病变、脑卒中和外伤等也可以导致锥体外系综合征的发生。

此外,部分患者可能存在遗传因素的影响,使其更容易患上该疾病。

2. 锥体外系综合征的症状锥体外系综合征的症状多种多样,常见的包括肢体僵硬、震颤、运动失调等。

肢体僵硬是指肌肉持续性收缩,导致活动受限。

震颤是指肌肉不自主地颤动,可能发生在四肢甚至颜面部。

运动失调是指运动协调性下降,表现为步态不稳、姿势异常等。

此外,部分患者还可能出现面部表情不自然、言语障碍等症状。

3. 锥体外系综合征的诊断诊断锥体外系综合征是一个复杂的过程,医生通常会通过详细了解患者的病史、观察其症状、进行神经系统体格检查等方法来确定诊断。

此外,医生还可能会进行一些辅助检查,如脑影像学检查和实验室检测等,以进一步确认诊断和排除其他疾病的可能性。

4. 锥体外系综合征的治疗针对锥体外系综合征的治疗方法主要包括药物治疗和康复治疗。

药物治疗是最常用的方法,常用药物包括抗胆碱能药物、β-肾上腺素能拮抗剂等。

这些药物可以通过影响神经递质的平衡和改善神经传导来减轻症状。

康复治疗包括物理治疗、言语治疗和心理支持等,旨在提高患者的运动功能和生活质量。

5. 锥体外系综合征的预后锥体外系综合征的预后与病因、病情的严重程度以及治疗的及时性有关。

对于药物引起的轻度症状,停药后症状通常会逐渐消失。

对于严重病例,可能需要长期药物治疗和康复训练,并定期随访。

锥体外系疾病会引起哪些并发症

*导读:锥体外系疾病在神经系统疾病中并不少见,对患者的健康构成严重的威胁,同时影响患者的生活和工作,有时甚至会出……

锥体外系疾病在神经系统疾病中并不少见,对患者的健康构成严重的威胁,同时影响患者的生活和工作,有时甚至会出现一些并发症。

因此锥体外系疾病患者应积极接受治疗,以减轻疾病带来的危害。

那么,锥体外系疾病会引起哪些并发症呢?

生活自理能力下降明显某些运动障碍疾病同时伴有智能障

碍和(或)精神行为障碍。

*智能障碍:智能障碍(智力低下)是指智力明显落后于同龄正常儿童智力水平(智商低于平均值的两个标准差),也就是我们常说智力商数为70分以下的人,同时伴有适应能力缺陷。

*行为障碍:行为障碍是各种心理过程障碍的结果,可由各种原因产生。

通常按其表现分为精神运动性抑制与精神运动性兴奋两类。

*精神障碍:精神障碍指的是大脑机能活动发生紊乱,导致认知、情感、行为和意志等精神活动不同程度障碍的总称。

为了尽可能地避免出现并发症导致对身体造成更大的危害,患了锥体外系疾病的人一定要对该病的相关知识有一定了解,并且要密切观察自身身体状况,及时积极接受治疗,以免病情恶化。

注:以上内容仅供参考。

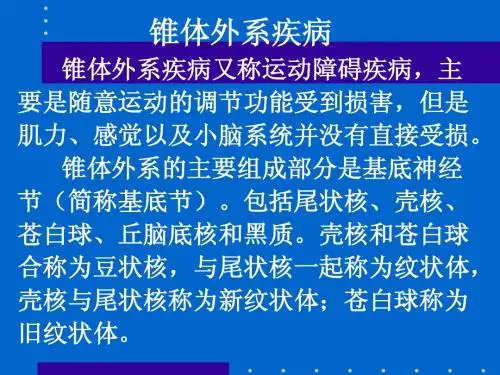

锥体外系疾病临床表现与治疗主要包括两个方面,即肌张力障碍和运动障碍。

肌张力障碍表现为肌张力增高或减低;运动障碍包括震颤、手足徐动,舞蹈样动作,扭转痉挛等。

锥体外系疾病所产生的肌张力减低,常与不自主运动(运动过多) 并存。

病人表现为不规则且无节律的连续活动和缓慢复杂的不随意运动。

这种动作于清醒时出现,情绪激动时增加,安静时减少,睡眠时消失。

典型病例为舞蹈症。

而另一组则以肌张力增高;运动迟缓为特征。

典型病例为帕金森氏综合征。

运动障碍及肌张力障碍产生的原因是:在人脑内纹状体中含有多种神经递质,其中以多巴胺和其代谢产物高香草醛酸(HVA)含量最高,还含有高浓度的乙酰胆碱、γ-氨酪酸、5-羟色胺和去甲肾上腺素等。

脑内有两个主要的上行多巴胺能神经通路。

最大的为黑质纹状体束,其神经元位于黑质致密部,主要功能与动作的发动、控制有关。

另一个为中脑边缘脑通路。

多巴胺是纹状体的乙酰胆碱系统抑制性介质,而乙酰胆碱呈纹状体兴奋性介质,两种介质处于一种动态平衡的状态。

若黑质发生病变,则上行多巴胺能神经通路阻断,多巴胺的减少或丧失使纹状体失去抑制作用,乙酰胆碱兴奋性作用相对增强,临床上表现震颤。

实验表明,电刺激苍白球或丘脑可在帕金森氏综合征病人引起特征性的静止性震颤。

故帕金森氏综合征可用左旋多巴加脱羧酶抑制剂及抗胆碱能药治疗。

手术破坏丘脑外侧腹核,运动皮质或苍白球也能中断静止性震颤。

新纹状体病变则引起另外一组肌张力减低,运动过多综合征。

例如亨廷顿氏舞蹈病时纹状体神经显著变性,壳、尾状核及黑质中γ-氨基丁酸(GABA)显著减少,基底节中可催化GABA合成的谷氨酸脱羧酶亦显著减少,GABA为抑制性介质,其缺乏可致多动症,基底节多巴胺含量增高、乙酰胆碱减少均可诱发多动症状,故亨廷顿氏舞蹈病可用阻滞多巴胺受体的药物(如氟哌啶醇、三氟拉嗪、奋乃静)、增加中枢GABA的药物(如异烟肼)及加强乙酰胆碱的药物(如氯化胆碱)治疗。

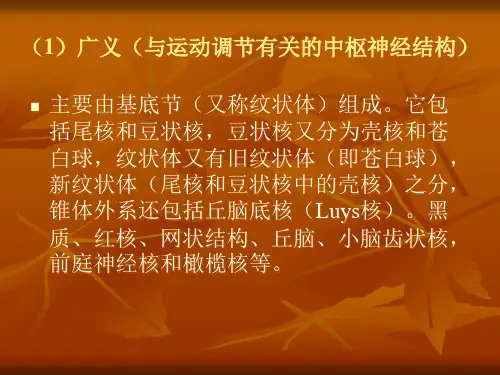

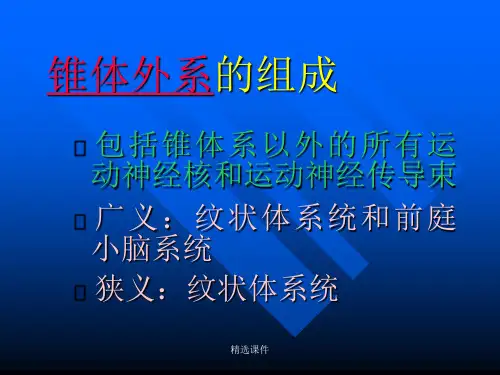

锥体外系(Extrapyramidal system)是大脑中与运动控制相关的一组神经通路,它与大脑皮层的锥体系(Pyramidal system)相区别。

锥体外系通常涉及基底核和相关的结构,负责调节和协调运动,控制肌肉的调节力和身体姿势。

锥体外系的损伤或功能紊乱通常会导致一系列疾病或症状,包括帕金森病(Parkinson's disease)等。

锥体外系反应通常是对某些药物尤其是抗精神病药物的副作用。

以下是锥体外系疾患的一些典型表现:1. 震颤:不自主的节律性运动,通常影响手部。

2. 僵硬:肌肉僵直感,尤其是在运动的时候,肌肉会出现粘滞的感觉或阻力。

3. 运动迟缓:动作变得迟缓和费力,日常活动如起床、穿衣可能变得困难。

4. 姿势不稳:可能出现平衡问题,导致姿势不稳定,容易跌倒。

5. 不自主运动:这些包括了面部的抽搐、手部扭动、鞭打状运动或舞蹈样运动等不自主快速运动。

6. 肌张力障碍:通常表现为肌肉持续收缩引起的异常姿势。

7. 失语:说话困难,话语可能变得缓慢或迟缓。

处理锥体外系反应通常涉及以下几个方面:1. 调整用药:若是药物引起的锥体外系反应,要首先考虑调整或更换药物,减少副作用。

需要与医生合作,绝不可自行调整剂量或停药。

2. 使用抗胆碱能药物:例如苯海索(Benztropine)或曲马多(Trihexyphenidyl)可以用于控制药物引起的锥体外系副作用。

3. 物理治疗:物理治疗师可能会建议进行特定的运动以增强肌肉,改善运动协调能力和平衡。

4. 言语疗法:如果患者有说话困难,可通过言语疗法来帮助改善。

5. 心理支持:锥体外系疾病常常会给患者带来沮丧和焦虑等情绪问题,心理支持和辅导对于患者维护良好的心态很有帮助。

请注意,由于锥体外系反应可能与许多不同的原因相关,所以正确的处理办法应当根据具体原因和病情由医生提供。

如果出现上述症状,应尽快求医告诉医生详细情况以获得相应的治疗。

锥体外系综合征诊断标准锥体外系综合征(Cerebellar Outflow Syndrome, COS)是一种罕见的神经系统疾病,主要表现为运动障碍、姿势不稳、共济失调等症状。

目前尚无明确的诊断标准,但根据临床经验和研究成果,可以综合考虑以下几个方面进行诊断。

首先,临床表现是诊断COS的重要依据。

患者常常出现手部不协调、步态不稳、眼球震颤等症状,这些都是COS的典型表现。

此外,患者可能出现言语不清、吞咽困难、面部表情僵硬等症状,这些也应引起医生的重视。

其次,影像学检查对COS的诊断也具有重要意义。

脑部MRI可以显示小脑和小脑出路的异常,有助于排除其他病因导致的共济失调。

此外,CT扫描和脑电图等检查也有助于综合判断患者的病情。

再次,神经系统检查是诊断COS的重要手段。

医生可以通过测试患者的肌张力、反射、平衡能力等指标来判断其神经系统的功能状态,从而帮助诊断COS。

最后,实验室检查虽然不能直接诊断COS,但可以排除其他疾病。

例如,血液和脑脊液检查可以排除感染和炎症性疾病;遗传学检查可以帮助排除遗传性疾病等。

综上所述,诊断COS需要综合考虑临床表现、影像学检查、神经系统检查和实验室检查等多方面的信息。

对于具有典型临床表现和影像学检查异常的患者,诊断相对较为明确;对于不典型症状或影像学检查正常的患者,需要进一步综合分析,排除其他疾病后方能诊断。

因此,临床医生在诊断COS时应当全面考虑患者的临床表现和检查结果,以提高诊断的准确性和可靠性。

同时,随着医学技术的不断进步,相信COS的诊断标准会越来越清晰,为患者的早期诊断和治疗提供更好的帮助。