运动障碍疾病-锥体外系疾病

- 格式:ppt

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:6

锥体束及锥体外系锥体束:是下行运动传导束,包括皮质脊髓束和皮质核束。

因其神经纤维主要起源于大脑皮质的锥体细胞,故称为锥体束。

其中部分纤维下行到脊髓,直接或经中继后间接止于脊髓前角运动细胞,称为皮质脊髓束;另一部分纤维止于脑干内躯体运动核和特殊内脏运动核,称为皮质核束。

锥体束在离开大脑皮质后,经内囊和大脑脚至延髓(大部分神经纤维在延髓下段交叉到对侧,而进入脊髓侧柱),终于脊髓前角运动细胞。

病损时常出现上运动神经元麻痹(亦称中枢性麻痹或强直性麻痹)及锥体束征等。

锥体束征:为上运动神经元损害出现的原始反射。

当锥体束病损时,大脑失去了对脑干和脊髓的抑制作用而出现的异常反射。

1岁半以内婴幼儿由于锥体束尚未发育完善,可以出现上述反射现象,不属于病理。

成年病人若出现则为病理反射。

包括类型:1、Babinski征(巴宾斯基征):患者仰卧,下肢伸直,用钝头竹签由后向前轻划足底外侧至小趾根部,再转向拇指侧掌关节处。

正常反应为各趾向跖面屈曲,若拇指背伸,其余四趾呈扇形展开,为椎体束受损的体征,见于脑出血,脑肿瘤等。

2、Oppenheim征(奥本海姆征):医生用拇指及食指沿患者胫骨前缘用力由上向下滑压,阳性表现同Babinski征。

3、Gordon征(戈登征):检查时用手以一定力量捏压腓肠肌,阳性表现同Babinski征。

4、Chaddock征(查多克征):竹签在外踝下方由后向前划至趾跖关节处为止,阳性表现同Babinski征。

5、Gonda征(冈达征):紧压足外侧两趾向下,数秒钟后突然放松,阳性表现同Babinski 征。

6、Schaffer征(夏菲征):用拇、示指捏压病人跟腱,出现拇趾背屈为阳性。

7、掌下颌反射:用尖锐物体刺划手掌大鱼际皮肤时,出现同侧下颏部的肌肉反射性收缩。

正常人7%出现,当锥体束损伤时出现。

锥体束征阳性:提示锥体束损伤。

一侧阳性:代表同侧椎体束损伤或高位中枢的损伤。

两侧阳性:代表下运动神经元传导通路病变,双侧失去上位抑制。

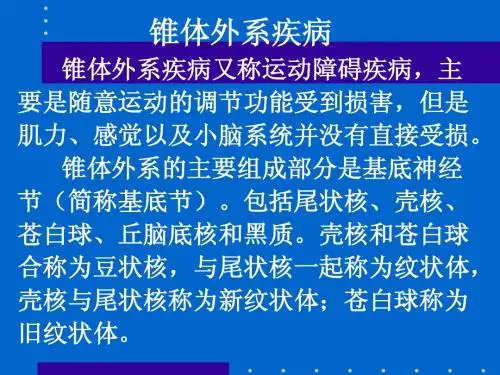

抗精神病药所致的锥体外系反应及其防治引言:抗精神病药物是一类用于治疗精神疾病的药物,但它们可能会引发一些不良反应,其中最常见的就是锥体外系反应。

锥体外系反应是一种由抗精神病药物引起的一系列症状,包括震颤、肌肉僵硬和运动障碍。

这些反应严重影响了患者的生活质量,并可能导致治疗的中断。

因此,了解锥体外系反应的发生机制以及其防治方法对于改善患者的病情和生活质量至关重要。

第一部分:锥体外系反应的发生机制锥体外系反应主要是由于抗精神病药物对多巴胺系统的不良影响所导致的。

抗精神病药物通过抑制多巴胺D2受体的活性来减少多巴胺的作用,从而达到治疗精神病症状的目的。

然而,这种抑制多巴胺D2受体的作用也会影响其他神经递质系统,如乙酰胆碱系统。

多巴胺D2受体的抑制导致了多巴胺和乙酰胆碱之间的失衡。

这种失衡反应会导致震颤、肌肉僵硬和运动障碍等锥体外系反应的症状。

此外,抗精神病药物还可能对其他神经递质系统产生一定的影响,进一步增加了发生锥体外系反应的风险。

第二部分:锥体外系反应的防治方法1. 选择适当的药物和剂量:不同的抗精神病药物对锥体外系反应的风险有所不同。

一些药物可能比其他药物更容易引起锥体外系反应。

在开始治疗之前,医生应该仔细评估患者的病情,选择合适的药物和剂量,以降低发生锥体外系反应的风险。

2. 使用辅助药物:针对锥体外系反应,医生可以采用辅助药物的方式来减轻症状。

例如,抗胆碱药物可以减少乙酰胆碱活性,从而缓解部分锥体外系反应的症状。

3. 个体化治疗:每个患者对抗精神病药物的反应可能不同,因此,医生应根据患者的具体情况进行个体化治疗。

这可以包括调整药物剂量、改变用药时间和联合使用其他药物来控制锥体外系反应。

4. 定期复诊:定期复诊是监测患者治疗进展、评估药物效果和副作用的重要环节。

医生应定期与患者进行沟通,了解患者的症状是否有所改善或加重,并做出相应的调整。

5. 心理支持和康复:锥体外系反应不仅仅是身体上的症状,对患者的心理和社交功能也会产生负面影响。