中医治疗肠系膜上动脉压迫综合征1例

- 格式:pdf

- 大小:173.43 KB

- 文档页数:2

浅述大承气汤加减治疗肠梗阻患者1例病案之体会肠梗阻是指肠腔内因各种原因而形成的机械性阻塞,使肠内内容物不能通过或者减少通过而引起的一种临床综合征。

临床上常常采用中药方剂来治疗肠梗阻,其中大承气汤是一种常用的中药方剂。

本文就一例应用大承气汤加减治疗肠梗阻的患者病案进行简单记录和总结,以便于对这种病情有更深刻的认识和探讨。

患者,男性,56岁。

因腹部疼痛,呕吐,大便停止6天于某医院急诊科就诊。

查体:腹胀,压痛明显,肠鸣音减弱,球部触及较硬。

腹部CT检查提示右半结肠系膜上血管淋巴结增大并压迫右半结肠,怀疑可能为原发性肠肿瘤引起肠梗阻。

于是转入某大学附属医院消化内科。

经过入院检查和综合治疗后,患者仍感腹痛难忍,下肢水肿明显,出现心悸气短,大便仍未解。

考虑采用中药辅助治疗。

医院中西医结合临床决策小组为患者开出了大承气汤合苍术蒿加减方,其中大承气汤剂量加倍。

主方:大承气汤加倍副方:苍术30克,蒿20克患者经过3天中药治疗后,腹胀、呕吐等症状明显好转,肠鸣音有所增强,大便开始有些涨感。

继续调整剂量,每日2剂,渐渐地大便量逐渐加大,至7日后已基本正常排便,腹痛也明显减轻,全身症状消失。

随后在保守治疗的基础上,医生采用联合治疗,结合手术治疗,最终治愈出院。

该例患者在加重大承气汤的同时,针对其肠梗阻的病因处理,使中药能够发挥协助消除梗阻、缓解肠胀以及调整肠道功能的作用。

同时,该方能够帮助清热利湿、消除胀气,使患者的腹胀、呕吐等症状得到改善,促进肠胃动力,增强排便能力,及时排出大便。

综上所述,中医治疗肠梗阻时,首先需要确诊病因,确定治疗方案。

对于可行的中医辅助治疗方案,应该根据患者的具体病情进行加减处理,增减剂量,让患者轻松地接受治疗,有效地减轻症状,最终恢复健康。

需要提醒的是,中药治疗也有其限制和不足,对于某些存在高危并发症的患者,还需要及时采用手术治疗等治疗方法来提高治愈率和生存率。

一例肠系膜上动脉压迫综合征伴营养不良患者的个案护理摘要介绍一例肠系膜上动脉压迫综合征患者行营养治疗的护理。

通过NRS2002对患者进行筛查发现该患者存在营养风险;SAG得知患者为轻中度营养不良。

通过进行间接能量测定和人体组成分析来制订适合患者的营养治疗方案;对患者施行个体化营养干预;心理护理着重于心理干预应用,良好的心理状态有利于营养治疗的顺利实施。

关键词肠系膜上动脉压迫综合征;肠道营养;护理;个案1、前言:肠系膜上动脉压迫综合征(superiormesentericartery syndrome,SMAS)是由肠系膜上动脉和腹主动脉间夹角变窄进而压迫十二指肠第3段引起的临床综合征,具有餐后上腹部疼痛、恶心、呕吐、厌食和体重减轻等特征[19],多见于青少年,常呈慢性经过,反复发作,由于大多病程长,多伴有不同程度的心理障碍。

它是一种罕见的却可以危及患者生命的胃肠道疾病[2],据国内文献报道发病率0.013%~0.3%[17],其发病率并不高。

通过对患者进行个体化治疗方案制度,营养支持治疗基本恢复,现将本例个案报道如下。

2、病例介绍患者,女,18岁。

2021年7月22日因“反复呕吐1年余,偶有头晕”入院。

患者1年余前无明显诱因出现呕吐,为胃内容物,进食后加重,有嗳气、腹胀,剑突下压痛、反酸、烧心,无发热、畏寒、寒战、黄疸,上消化道造影提示:胃下垂、幽门反流及肠系膜上动脉压迫综合征。

起病以来,患者精神、睡眠可,胃纳正常,大便如前述,小便正常,体重与前相比减轻约15公斤。

既往:焦虑症、抑郁症,口服药物治疗,已停药半年。

既往体健,否认高血压、冠心病、糖尿病等慢性病史,否认肝炎、伤寒、结核等传染病史,无特殊家族遗传病史。

体格检查:体温36.4℃,脉搏103次/min,呼吸20次/min,血压82/58mmHg(1mmHg=0.133 kPa),身高158cm,体重36kg,体重指数(BMI)14.4kg/m2 ;发育正常,体形消瘦,神志清楚,检查合作,全身皮肤无紫纹,阴毛、腋毛分布正常,心、肺、腹、神经系统检查无异常。

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

温中益气、健脾降逆法治愈反胃病案:孟某,女,17岁。

初诊:1977年8月12日。

主诉及病史:自1972年起食后即吐,吐后即舒,须餐后胸膝位在床上爬半小时至一小时方可缓解。

经本院反复X线摄片检查诊断为“肠系膜上动脉压迫综合征。

”近年来,病情逐渐加重,朝食暮吐,暮食朝吐。

伴见神疲乏力,面黄体瘦,时有畏寒,纳少,大便略稀日2~3次,月经自13岁初潮后至今未行。

经西药治疗症减不显,故转中医门诊治疗。

诊查:舌质暗苔薄白,脉沉细无力。

辨证:脉证合参、诊为寒凝中州,脾阳不振,不能运化水湿,脾气主升,胃气主降,清阳不升,浊阴不降故朝食暮吐、暮食朝吐。

治法:治当温中健脾,和胃止呕。

处方:法半夏15g 陈皮10g 茯苓15g 川朴10g 丁香3g 柿蒂6g 鲜生姜9g 灶心土45g灶心土另包先煎代水。

二诊:8月17日。

药后症情好转,呕吐已减,并思纳食,能1进食稀粥等易消化之品。

舌脉如前,守原方续进药。

三诊:8月30日。

呕吐时减时增,大便已调,纳食显增;但气短仍甚,动则易汗。

苔薄脉弱。

此病程久延,呕吐频繁,中气大伤,治以补中益气、健脾和胃法。

处方:炙黄芪15g 党参12g 炒白术12g 陈皮10g 炙甘草9g 茯苓12g 当归10g 升麻3g 柴胡4.5g 半夏15g 鲜生姜9g 四诊:9月15日。

呕吐明显减轻,食后不需在床上俯卧,精神较振,体力有增,纳食可,面色渐转红润,唯月事仍未行。

舌苔薄,脉沉细略弦。

治以原法增活血之剂,原方加生山楂15g、红花9g。

五诊:9月24日。

药后经行3天,量少色淡,自无不适,呕吐未发,精神体力渐增,苔薄脉弱。

治宗原方调理2个月。

病情趋愈,呕吐已止,纳佳便调,精神体力恢复正常,月事按月而至,量可色正,自无所苦。

按语肠系膜上动脉压迫综合征是一种临床少见病,根据其临床见证属中医的“反胃”一证。

肠系膜上动脉综合征怎样治疗?

*导读:本文向您详细介绍肠系膜上动脉综合征的治疗方法,治疗肠系膜上动脉综合征常用的西医疗法和中医疗法。

肠系膜上动脉综合征应该吃什么药。

*肠系膜上动脉综合征怎么治疗?

*一、西医

*1、治疗

1.内科保守治疗一般采用非手术疗法,调节饮食,增加营养和体重。

平时宜进食易消化食物,避免含纤维素过多食物,注意选择合适体位,餐后可作膝胸位半小时,加强腹肌锻炼和体位锻炼等措施可以避免症状出现,防止反复发作。

急性发作期应休息、禁食、胃肠减压或洗胃、给予静脉营养支持治疗、纠正水电解质酸碱平衡紊乱。

症状缓解后先进流食,少量多餐。

无明显症状者可不必特殊处理。

2.外科手术手术可以解除压迫与梗阻,恢复肠道通畅。

对症状明显、内科保守治疗无效的病人可酌情手术。

手术方式包括:十二指肠空肠吻合术、十二指肠血管前移术、十二指肠环行引流术以及屈氏韧带切断松解术等。

*2、预后

内科治疗无效患者,采用外科手术治疗。

目前常采用十二指

肠空肠吻合术,Treiz韧带切断术,十二指肠分流术或固定术均得到良好效果,愈合率达90%以上。

*温馨提示:上面就是对于肠系膜上动脉综合征怎么治疗,肠系膜上动脉综合征中西医治疗方法的相关内容介绍,更多更详尽的有关肠系膜上动脉综合征方面的知识,请关注疾病库,也可以在站内搜索“肠系膜上动脉综合征”找到更多扩展资料,希望以上内容对大家有帮助!。

198投稿邮箱:zuixinyixue@World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2019 Vo1.19 No.51·病例报告·1例肠系膜上动脉综合征的护理体会周春娟,范文(中国人民解放军东部战区空军医院 空勤科,江苏 南京 210002)1 病例简介2015年6月患者于都江堰疗养院体检时因受寒、饮食不当后出现右上腹疼痛,位置局限于剑突附近,为持续性绞痛,久坐、就站疼痛可加重,平躺时疼痛缓解,伴恶心、嗳气,此后半月逐渐出现全身皮疹,于当地医院诊断为“荨麻疹”,予以左西替利嗪、依巴斯汀等药物治疗,效果不佳,皮疹反复发作,后改为口服中药治疗,症状逐渐缓解,未再复发。

但患者上腹部持续性疼痛,一直未缓解,为治疗就诊于浙江医科大学附属第二医院,查呼气试验示幽门螺旋杆菌阴性,未予治疗。

2016年4月就诊于西安电力医院查胃镜示:慢性隆起糜烂性胃窦炎,HP 阴性。

予以口服奥美拉唑、多潘立酮及胃粘膜保护剂治疗,后继续口服中药(广东省中医院药方)治疗半年,腹痛症状无明显缓解。

2016年6月至空军总医院行胃镜检查示:慢性非萎缩性胃炎,十二指肠降部炎性改变,HP 阴性。

病理示:十二指肠粘膜慢性炎,胃角粘膜轻度慢性炎,胃窦小弯粘膜轻度慢性炎。

呼气试验查幽门螺旋杆菌阴性。

2016年11月至空军总医院复查并进一步查腹主动脉CTA 提示:肠系膜上动脉与腹主动脉夹角减小(约23°),邻近十二指肠水平部管腔受压变窄并近端管腔轻度扩张,左肾静脉平面肠系膜上动脉与腹主动脉间隙约6 mm ,局部左肾静脉管径约5 mm ,其远心端左肾静脉增宽,约11 mm ,胰腺头颈部位置前移,考虑先天发育,十二指肠球部受压管径变窄。

上消化道造影示:十二指肠-胃返流,胃下垂,十二指肠降部小憩室。

2017年1月9日患者自觉腹痛难忍就诊于浙大一附院,行B 超引导下T8神经阻滞椎旁阻滞术,效果一般。

中医药治疗左肾静脉压迫综合征的经验1、概述左肾静脉压迫综合征(1eft renalvein entrapment syndrome)即胡桃夹现象(nutcracker phenomenon,NCP)。

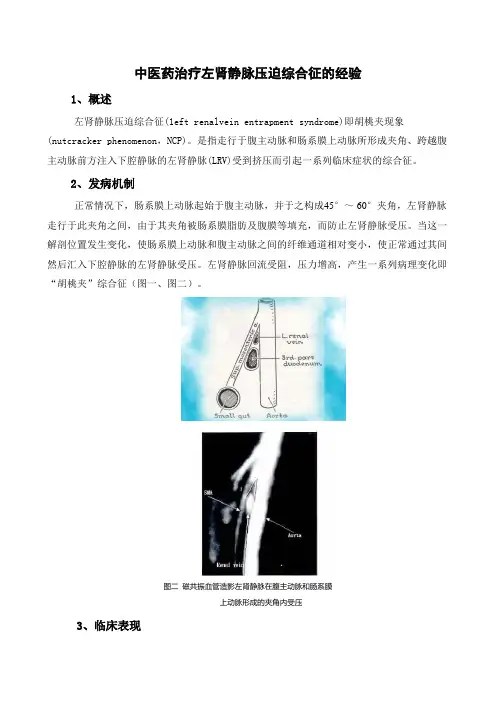

是指走行于腹主动脉和肠系膜上动脉所形成夹角、跨越腹主动脉前方注入下腔静脉的左肾静脉(LRV)受到挤压而引起一系列临床症状的综合征。

2、发病机制正常情况下,肠系膜上动脉起始于腹主动脉,并于之构成45°~60°夹角,左肾静脉走行于此夹角之间,由于其夹角被肠系膜脂肪及腹膜等填充,而防止左肾静脉受压。

当这一解剖位置发生变化,使肠系膜上动脉和腹主动脉之间的纤维通道相对变小,使正常通过其间然后汇入下腔静脉的左肾静脉受压。

左肾静脉回流受阻,压力增高,产生一系列病理变化即“胡桃夹”综合征(图一、图二)。

图二磁共振血管造影左肾静脉在腹主动脉和肠系膜上动脉形成的夹角内受压3、临床表现“胡桃夹”综合征好发于青少年,儿童发病分布在4—7岁,多发年龄在13—18岁,随着近年临床医生的广泛重视,成年人的发病率呈逐渐上升趋势。

主要的临床表现为血尿、蛋白尿及其他临床表现。

3.1血尿为无症状性肉眼血尿或镜下血尿(92%以上的红细胞形态为正形即非肾小球性血尿)的发作,有时可伴有左侧腹痛和腰痛。

血尿多在剧烈运动之后和傍晚出现,出血可反复发作,有时伴有持续性肉眼血尿。

产生血尿的原因主要为肾内静脉、肾盂和输尿管静脉压力持续或间断增高,静脉扩张迂曲,静脉壁变薄。

在某种原因使压力继续增高可导致扩张病变的静脉壁破裂,血流流入肾集合系统,产生临床上的血尿症状。

各患者之间的血尿症状轻重不一,同一患者也可轻重不同,有时可以完全消失。

3.2蛋白尿“胡桃夹”综合征的主要症状是直立性蛋白尿,多见于小儿直立位或活动后出现。

产生蛋白尿的原因是当患者直立位时或活动后内脏下垂,使腹主动脉与肠系膜上动脉间夹角变小,导致左肾静脉受压致肾充血,使肾小球对蛋白的滤过增加,并超过肾小球重吸收能力而产生蛋白尿。

肠系膜上动脉压迫综合征病情说明指导书一、肠系膜上动脉压迫综合征概述肠系膜上动脉压迫综合征(Superior mesenteric artery syndrome,SMAS)是因肠系膜上动脉或其分支动脉压迫十二指肠水平部,进而引起一系列急、慢性十二指肠梗阻症状的一种疾病,亦称良性十二指肠淤滞症、十二指肠血管压迫综合征或 Wilkie 综合征。

可由多种病因引起,腹主动脉(AO)、肠系膜上动脉(SMA)及十二指肠三者解剖关系出现异常是其发病基础。

因其无典型临床表现,常被误诊为胃炎、胃下垂、功能性消化不良等,误诊率高达57.1%~67.3%。

该病临床表现以反复发作的餐后恶心、呕吐、腹痛和腹胀为主。

消化道造影、腹部彩超、内镜、腹部 CT、选择性 SMA 造影、磁共振血管成像等均已成为诊断 SMAS 的有效辅助检查手段。

目前以保守治疗为主,预后一般。

英文名称:superior mesenteric artery syndrome ,SMAS其它名称:良性十二指肠淤滞症、十二指肠血管压迫综合征、Wilkie 综合征相关中医疾病:腹痛ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:无遗传相关性发病部位:腹部-十二指肠常见症状:反复发作的餐后恶心、呕吐、腹痛、腹胀主要病因:解剖结构异常、恶性肿瘤、胃下垂、淋巴结肿大、医源性因素检查项目:体格检查、立位腹平片、血常规检查、便常规+潜血试验、肿瘤标志物检查、上消化道造影、腹部彩超、胃镜检查、胃黏膜组织活检、SMA 造影重要提醒:慢性肠系膜上动脉压迫综合征病程长、病情重,可进一步加重原发病,形成恶性循环,需引起重视。

外科脊柱矫形手术是诱发该病的主要危险因素,应当及时就医治疗。

临床分类:基于发病情况分类:1、急性肠系膜上动脉压迫综合征急性肠系膜上动脉压迫综合征较少见,其发生多与创伤、躯干石膏固定、牵引、卧于过度伸展的支架之上有关。

幼儿肠系膜上动脉综合症误诊1例报告

赵丽;雷彦杰

【期刊名称】《中国罕少疾病杂志》

【年(卷),期】1998(005)003

【摘要】1.病例资料患儿,男、1岁多,患儿于生后3个月即出现厌食,仅食母乳,不愿吃固体食物、进食后腹胀、时有呕吐、面色发黄、体弱、无力、坐立均落后于同龄儿.至今不会行走,智力发育正常。

在当地医院多次就诊,诊断“营养不良性贫血”、“佝偻病”、“消化不良”.对症治疗无效。

患儿于入院前三天,因食大量生玉米粒后出现呕血.

【总页数】1页(P60)

【作者】赵丽;雷彦杰

【作者单位】白求恩国际和平医院儿科,050082

【正文语种】中文

【中图分类】R644

【相关文献】

1.肠系膜上动脉栓塞误诊1例报告 [J], 孙凌;肖丽萍

2.肠系膜上动脉压迫综合症一例报告 [J], 范以群

3.肠系膜上动脉压迫综合征误诊病例报告并文献复习 [J], 杜川;唐晓平;毛兴波

4.肠系膜上动脉栓塞误诊肠套叠1例报告 [J], 王华春

5.肠系膜上动脉综合症误诊为胃神经官能症一例报告 [J], 谭联惠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。