+丙泊酚及靶控输注

- 格式:ppt

- 大小:5.17 MB

- 文档页数:17

全麻诱导靶控输注丙泊酚对老年人循环影响靶控输注(Target Controlled Infusion)技术显著提高了临床麻醉效果,在临床使用逐渐增多,但不同年龄患者在临床使用TCI丙泊酚对循环系统的影响可能有差异。

本文旨在观察和比较老年与中青年患者在全麻诱导时使用TCI丙泊酚对血流动力学变化,现报道如下。

1、资料与方法1.1一般资料择期行胆囊、骨科、妇科及鼻内手术患者45例,ASAⅠ或Ⅱ级,术前心电图、胸片、肝肾功能及电解质正常,BMI<30kg/m2,无高血压等心血管病史及长期服用镇痛、镇静药物史,并排除气管插管困难者。

其中65-78岁老年患者30例均分为E1和E2组,另15例20-40岁中青年患者为Y组。

1.2 麻醉方法术前常规禁食12h、禁饮8h。

所有患者均无术前用药,入室后开放上肢静脉,滴注复方乳酸钠林格液,监测ECG、SpO2、无创血压。

30min内开始麻醉诱导,Y组和E1组均设定丙泊酚血浆靶浓度3.5ug/ml,E2组为3.0ug/ml,瑞芬太尼效应室靶控3.0ng/ml,静注罗库溴安0.8mg/kg,肌松满意后行气管插管,所有插管均在30s内完成。

插管成功后接麻醉呼吸机控制呼吸,VT7-8ml/kg,RR12次/分,各组保持丙泊酚和瑞芬太尼靶浓度不变,直到插管后5min。

1.3 监测指标记录诱导前、诱导后、插管后1、3、5min是的心输出量(CI)、MAP和HR。

1.4 统计分析采用SPSS13.0统计软件分析。

计量资料以均数±标准差(-x±s),不同时点组间及组内比较才用双因素重复测量方差分析。

计数资料比较才用χ2检验。

2、结果三组患者性别构成、身高、体重差异均无统计学意义(表1)。

围插管期所有患者未出现心律失常,SpO2均维持在99%-100%,对于气管插管刺激均无流泪、体动反应。

术后24h内随访,患者对气管插管及手术均无记忆。

表1 三组患者一般资料比较组别男/女(例)年龄(岁)身高(cm)体重(kg)E1组11/4 69.2±2.4 163.1±5.7 64.3±10.7E2组10/5 68.3±3.1 165.4±6.8 63.1±9.9Y组10/5 32.8±2.6 167.1±7.5 65.1±8.4三组CI在诱导后至插管后5min均明显低于诱导前(P<0.05),在插管后5min时E1和E2组CI值明显低于诱导后(P<0.05),诱导后至插管后5min,E1组CI显著低于Y组和E2组(P<0.05)。

讨论子宫全切术特点为盆腔深部和阴道操作,要求有充分的镇痛和肌肉松弛,对麻醉平面要求在T 6~S 4之间,这需阻滞15对以上脊神经,才能使腹肌松弛,肠管塌陷,患者对牵拉子宫和阴道无疼痛,无恶心、呕吐和鼓肠等不良反应。

单纯EA 的完全阻滞平面大多在T 8~L 4之间,常无法完全阻滞盆腔神经丛,因此常出现比较明显或严重的内脏牵拉反应。

本研究结果提示Ⅰ组骶神经阻滞不全的发生率高,患者不适感较多;而Ⅱ组术中牵拉时恶心、呕吐反应较轻。

说明CSEA 骶神经阻滞完善,内脏牵拉反应得到有效减轻。

CSEA 应用针内针技术操作简单,易于开展。

特别对穿刺困难和再次硬膜外麻醉的患者更有价值。

因为采用了较细的25G 腰穿针穿刺,大大降低了腰麻后所致头痛的发生率。

本研究术后均无头痛发生。

CSEA 正被广泛应用,但应注意在穿刺前要先扩容(用复方氯化钠500ml ),防止腰麻后外周血管扩张导致血压急剧下降,CSEA 对循环影响比EA 要大,起效较单纯连续硬膜外麻醉快、作用强,本研究Ⅱ组患者血压下降更明显,其中8例患者需用麻黄碱升压处理,因此在扩容的同时应准备好麻黄碱及其他急救用品。

手术开始后根据麻醉平面消退情况从硬膜外导管中追加药物或术后行硬膜外镇痛。

但CSEA 中要注意硬膜外用药产生的容量效应会升高腰麻阻滞平面[4]。

需小剂量试验性给药为宜。

本研究表明CSEA 用于子宫全切术具有麻醉效果确切、起效快、肌肉松弛好、阻滞完全、术中用药量少、牵拉反应轻、患者舒适度高、术后并发症少、还可持续用药、便于术后镇痛等特点。

因此CSEA 是目前子宫全切术应首先考虑的麻醉方法,值得进一步推广。

参考文献[1] 王华民,李志学,曲仁海1腰麻硬膜外联合麻醉法十年分析1中华麻醉学杂志,1999,19:62426251[2] 曹国平1腰麻2硬膜外麻醉在老年患者股骨颈骨折手术中的应用1临床麻醉学杂志,2006,22:7951[3] 丁叁强,杨少辉,林瑞瑶1联合腰麻硬膜外麻醉在直肠癌根治术的应用1海南医学,2003,14:162171[4] 王明山,罗爱伦1腰2硬联合麻醉不良反应1国外医学麻醉学与复苏分册,2002,23:16121621(收稿日期:20070109)丙泊酚靶控输注预防全麻拔管期不良反应王瑛 王樱 陈宇 作者单位:213300 江苏省溧阳市人民医院麻醉科 全麻苏醒期气管拔管时可引起血压剧增、心率增快等强烈的心血管反应,易致心肌缺血、心律失常等;血压过高还可引起手术部位出血[1]。

丙泊酚靶控输注的临床应用

丙泊酚自问世以来,由于其优良的药代及药效动力学特性,如起效快、血浆清除率高、麻醉苏醒快而完全、术后恶心、呕吐发生率低等特点,很快被人们所认同,并迅速推广到临床麻醉的各个领域中。

静脉靶控输注技术的应用使丙泊酚的临床应用进入了一个新的时代,丙泊酚靶控输注技术经历了二十余年的发展,已趋于完善,其独特的给药方式在当今静脉麻醉中体现了巨大的优越性,但TCI技术在其药代、药效动力学的准确性,输注泵精度,药代动力学参数与实际病人的匹配性,麻醉用药的性价比等方面仍然存在着许多挑战,需进一步完善。

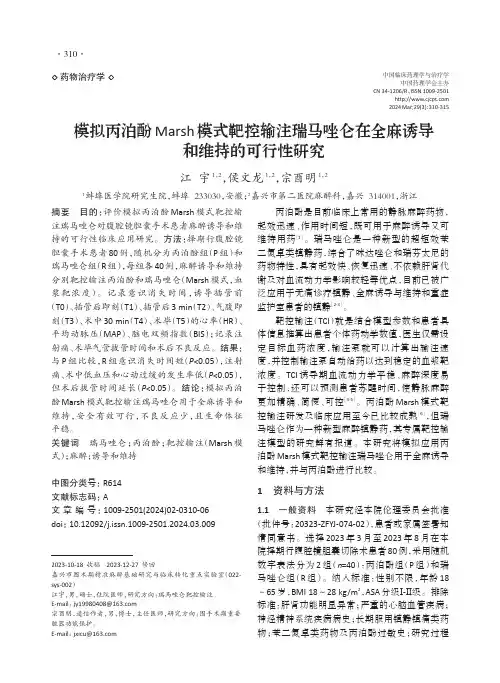

◇药物治疗学◇摘要目的:评价模拟丙泊酚Marsh 模式靶控输注瑞马唑仑对腹腔镜胆囊手术患者麻醉诱导和维持的可行性临床应用研究。

方法:择期行腹腔镜胆囊手术患者80例,随机分为丙泊酚组(P 组)和瑞马唑仑组(R 组),每组各40例,麻醉诱导和维持分别靶控输注丙泊酚和瑞马唑仑(Marsh 模式,血浆靶浓度)。

记录意识消失时间,诱导插管前(T0)、插管后即刻(T1)、插管后3min (T2)、气腹即刻(T3)、术中30min (T4)、术毕(T5)的心率(HR )、平均动脉压(MAP )、脑电双频指数(BIS );记录注射痛、术毕气管拔管时间和术后不良反应。

结果:与P 组比较,R 组意识消失时间短(P <0.05),注射痛、术中低血压和心动过缓的发生率低(P <0.05),但术后拔管时间延长(P <0.05)。

结论:模拟丙泊酚Marsh 模式靶控输注瑞马唑仑用于全麻诱导和维持,安全有效可行,不良反应少,且生命体征平稳。

关键词瑞马唑仑;丙泊酚;靶控输注(Marsh 模式);麻醉;诱导和维持中图分类号:R614文献标志码:A文章编号:1009-2501(2024)02-0310-06doi :10.12092/j.issn.1009-2501.2024.03.009丙泊酚是目前临床上常用的静脉麻醉药物,起效迅速、作用时间短,既可用于麻醉诱导又可维持用药[1]。

瑞马唑仑是一种新型的超短效苯二氮卓类镇静药,综合了咪达唑仑和瑞芬太尼的药物特性,具有起效快、恢复迅速、不依赖肝肾代谢及对血流动力学影响较轻等优点,目前已被广泛应用于无痛诊疗镇静、全麻诱导与维持和重症监护室患者的镇静[2-3]。

靶控输注(TCI )就是结合模型参数和患者具体信息推算出患者个体药动学数值,医生仅需设定目标血药浓度,输注泵就可以计算出输注速度,并控制输注泵自动给药以达到稳定的血浆靶浓度。

TCI 诱导期血流动力学平稳、麻醉深度易于控制,还可以预测患者苏醒时间,使静脉麻醉更加精确、简便、可控[4-5]。

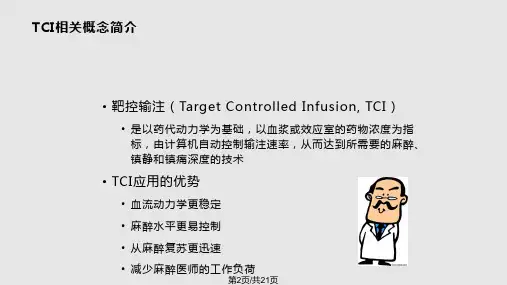

靶控输注丙泊酚静脉麻醉的快捷指南执笔:俞卫锋张富军金善良专家组:(按姓氏笔画顺序)于布为马虹田玉科李文志李天佐李立环刘进连庆泉闵苏吴新民杨拔贤杨承祥岳云郭曲练赵国栋祝胜美钟泰迪姚尚龙陶国才黄文起韩如泉薛张纲目1. 概述2. 丙泊酚TCI 泵的使用步骤录223. 靶控输注丙泊酚全凭静脉麻醉的临床应用及推荐意见4.参考文献5. 附录2 5 61一. 概述:1. 定义:靶浓度控制输注(target controlled infusion, TCI)是以药代动力学为基础,以血浆或效应室的药物浓度为指标,由计算机根据药代动力学模型自动计算并控制输注速率,从而达到所需要的麻醉、镇静和镇痛深度的技术。

2. 优点:丙泊酚TCI 使麻醉从诱导、维持到苏醒成为一个连续过程,且操作简单,易于调控。

3. 血浆(靶)浓度、效应室(靶)的特点1)丙泊酚TCI可分为血浆浓度和效应室浓度两种靶控方法[1]。

2)效应室靶浓度输注丙泊酚时,有一过性血药浓度的峰值明显高于效应室浓度设定值的“超射”现象,容易引起外周血管扩张、低血压等不良反应[2] 。

3)以血浆靶浓度输注丙泊酚虽然麻醉起效缓慢,但诱导平稳,因此本快捷指南推荐应用以血浆浓度靶控输注丙泊酚的方法。

二、丙泊酚TCI 泵的使用步骤1)正确装载充满丙泊酚的注射器2)按BOLUS或PURGE键将输注管道注满丙泊酚3)选择丙泊酚TCI的模式4)选择1%或2%浓度的丙泊酚5)输入患者年龄(岁)、体重(kg)和初始血浆靶浓度(μg/ml)(此为关键点,见下述)6)开始输注三、靶控输注丙泊酚全凭静脉麻醉的临床应用及推荐意见1. ASA I-II级成年患者手术麻醉1)诱导期用法用量及低血压的防治(1)单纯丙泊酚诱导时血浆靶浓度一般设定为4-6μg/ml(2)复合用药诱导时丙泊酚血浆靶浓度可设定为3-3.5μg/ml2(3)待患者意识丧失后丙泊酚血浆靶浓度降至 2.5- 3.5μg/ml(4)低血压的防治:①保证输液通道的安全有效②诱导过程中应适度补充血容量③根据血压变化适时调整丙泊酚血浆靶浓度④必要时合并使用血管活性药物2)维持期用法用量及术中知晓的预防(1)麻醉维持期丙泊酚的血浆靶浓度为3-6 μg/ml,并应该配伍应用阿片类药物(2)丙泊酚和阿片类药物在镇静催眠和抗伤害性刺激方面有协同作用[3-7] ,丙泊酚复合阿片类药物用于外科手术麻醉所需的靶浓度见附表1、2(3)预防术中知晓①麻醉维持期丙泊酚血浆靶浓度的设定值以患者意识丧失时丙泊酚效应室浓度作为有效参考指标。

丙泊酚靶控输注系统性能评价与群体药动学研究目的1.应用高效液相色谱-电化学(HPLC-ECD)法测定丙泊酚(propofol)血药浓度。

2.评价丙泊酚靶控输注(TCI)系统性能。

)法研究国人丙泊酚TCI群体药动学3.应用非线性混合效应模型(NONMEM(PPK)特征。

方法 1.HPLC-ECD法。

色谱柱:Waters Nova-Pak phenyl(3.9mm×150mm,4μm);流动相:甲醇-磷酸盐缓冲液(pH2.8)(65:35,v/v,含0.02mol·L<sup>-1</sup>NaCl),流速:0.9mL·min<sup>-1</sup>;柱温:20℃;工作电压:+900mv;电化学检测器(ECD)。

2.收集丙泊酚TCI全麻手术患者47例395份血样,应用建立的HPLC-ECD法测定丙泊酚血药浓度,并应用Microsoft Excel 2000软件对其中血浆-效应室浓度达平衡状态的血样229份进行系统性能评价。

法对丙泊酚TCI血药浓度数据进行分析,定量考察固定效应和3.应用NONMEM随机效应对丙泊酚TCI的药动学(PK)参数影响。

结果 1.HPLC-ECD法测定丙泊酚血药浓度:标准曲线方程(?) = 0.2911x - 0.0259(r = 0.9993,n = 6);回收率为98.5%~102.5%,RSD<2%(n = 5);日内和日间RSD均<3%(n = 5);线性范围为0.1~40μg·mL<sup>-1</sup>;灵敏度为0.04pg·mL<sup>-1</sup>(S/N≥3)。

2.丙泊酚TCI系统的偏离度(bias)MDPE值为16.13;精确度(precision)MDAPE值为19.53;摆动度(wobble)MDADPE值为19.87。

丙泊酚靶控输注的临床应用的开题报告一、选题背景及意义:丙泊酚(Propofol)是一种广泛应用于麻醉和镇静的短效静脉麻醉剂。

其具有镇静、抗惊厥、降低血压、减少氧耗等作用,因此被广泛应用于各种手术、术后镇痛、ICU镇静等临床场景。

然而,传统的丙泊酚使用方法存在一些不足之处。

例如,其安全性仍然存在争议,容易引起低血压、呼吸抑制、喉痛等不良反应;且在个体差异上也存在一定问题,如青壮年群体使用后BMI过高者需要调整剂量,而老年患者由于肝肾功能下降应避免剂量过大。

因此,近年来发展起来的丙泊酚靶控输注技术应运而生。

它采用有意识的连续输注方式,通过监测丙泊酚血浆浓度实现精准控制输注量,从而做到最佳的麻醉深度和效果,并减少不必要的不良反应。

二、研究内容和方法:本文将对丙泊酚靶控输注在临床应用中的作用进行探讨。

具体可以从以下几方面展开讨论:1、丙泊酚靶控输注技术的原理及临床应用方法。

2、丙泊酚靶控输注技术较传统静脉麻醉方法的优势和不足。

3、丙泊酚靶控输注的临床实践及最新研究进展。

例如在心肺复苏、脑损伤、肝分流术等临床应用中的探索和应用。

4、丙泊酚靶控输注技术的未来发展方向和前景展望。

研究方法主要是通过查阅相关文献,了解已有的研究成果,分析各种麻醉方法在不同临床场景下的优劣,探究丙泊酚靶控输注技术的应用现状和未来发展。

同时可以结合一些临床案例对该技术在临床实践中的作用进行探讨。

三、预期结果和意义:本文的研究结果可以很好地呈现丙泊酚靶控输注技术在临床应用方面的作用和优势,有助于提高其在临床实践中的普及和应用。

同时,在该技术的发展过程中,提出一些改进和展望,有助于引导丙泊酚靶控输注技术向更加高效、安全、普适的方向发展。

宁夏医学院硕士研究生论文中文摘要丙泊酚全凭静脉麻醉应用于颅脑手术的可行性宁夏医学院附属医院麻醉科(750004)倪新莉孟尽海摘要目的对比观察神经外科手术丙泊酚血浆靶控输注(TCI)或持续输注(CI)全凭静脉麻醉(total intravenous anesthesia TIVA)和异氟醚静吸复合麻醉的临床效果,评价丙泊酚TCI及CI静脉麻醉应用于颅脑手术病人的可行性。

方法60例大脑半球肿瘤开颅手术病人,按麻醉维持用药随机分为三组各20例,丙泊酚靶控输注组(T组)、丙泊酚持续泵注组(C组)和异氟醚静吸复合组(F组)。

T组诱导时静注芬太尼4μg﹒kg-1,靶控输注丙泊酚5μg﹒ml-1,意识消失(LOC)后靶浓度降为3.2μg﹒ml-1,维库溴铵0.1mg﹒kg-1行气管插管;C组:诱导用药顺序为芬太尼4μg﹒kg-1,丙泊酚2mg﹒kg-1人工推注,维库溴铵0.1mg﹒kg-1;F组:诱导用药为芬太尼4μg﹒kg-1,依托咪酯5mg﹒kg-1,维库溴铵0.1mg﹒kg-1。

将麻醉维持分为四个阶段:术前期(神志消失~切皮前)、开颅期(切皮~剪开硬膜)、颅内期(开硬膜后~缝合硬膜前)和关颅期(缝合硬膜~缝合完皮肤)。

T组麻醉维持各期丙泊酚血浆靶浓度分别设为3.2/3.2/3.0/3.2μg﹒ml-1;C组丙泊酚维持量分别为6/7/5/7 mg﹒kg-1﹒h-1;F组气管插管后采用1%-2%异氟醚吸入维持。

全部病人分别于上头架、切皮、钻颅骨、关硬膜时给予芬太尼2μg﹒kg-1,术中维库溴铵0.07mg﹒kg-1﹒h-1维持肌松。

记录患者诱导、术中、术毕时血液动力学、脑电、心率变异性等指标变化及术后恢复情况。

结果三组病人麻醉后血压、心率均有下降,T、C组下降幅度较F组明显(p<0.05~0.01);与基础值相比,T、C组插管、切皮、钻骨及拔管时血压、心率未见显著改变,而F组显著升高,尤其以收缩压升高最明显,组间比较有显著性差异(p<0.05~0.01);与F组相比, T、C组术中心率减慢低于50次/分的患者明显增加 (P<0.05);全部病人麻醉后与麻醉前相比BIS明显降低(p<0.01),而相同时点组间比较,F组下降幅度比T、C组明显减小(p<0.05);三组患者HRV均于给药后明显下降。

靶控输注瑞芬太尼丙泊酚用于小儿心脏直视手术超快通道麻醉的临床研究摘要目的:探讨瑞芬太尼复合丙泊酚靶控输注在小儿直视手术超快通道麻醉中应用的临床意义。

方法:选择48例先天性心脏病心内直视手术患儿。

靶控输注瑞芬太尼丙泊酚,应用静吸复合平衡麻醉。

丙泊酚、瑞芬太尼术中维持靶浓度分别为3~6mg/L、2.5~4.5ng/分,术中根据臨床情况调整丙泊酚和瑞芬太尼靶浓度,间隔45~60分钟追加维库溴胺2~4mg。

记录心率、心电图、收缩压、舒张压、平均压、脉搏血氧饱和度、中心静脉压、呼气末二氧化碳。

同时观察心脏复跳、心血管活性药的使用及术后恢复情况。

结果:与诱导前相比较在麻醉诱导、气管插管、切皮及劈胸骨时的HR下降显著(P<0.05);麻醉诱导期间SBP、DBP和RPP下降显著(P<0.01);该组患者心脏自动复跳45例,电击复跳2例;该组37例患者在ICU符合早期拔管条件,均在4小时以内拔除气管导管。

ICU 平均停留时间为(12.5±4.6)小时。

结论:靶控输注瑞芬太尼丙泊酚用于小儿心脏直视手术超快通道麻醉,术中维持平稳,停药后清醒快,早期可拔出气管插管,节约费用。

关键词瑞芬太尼丙泊酚先天性心脏病心脏直视手术为进一步减少ICU留住时间、降低医疗费用支出,在以往心脏快通道麻醉技术基础上,提出了超快通道心脏麻醉技术,联合静脉靶控输注技术,探讨术中管理,术后拔管,观察血流动力学改变及麻醉恢复的情况,为临床应用提供参考。

资料与方法入选标准:手术方式单纯,如先天性心脏病房室间隔缺损修补;心功能NYHA Ⅰ~Ⅲ级,ASAⅠ~Ⅲ级;无重要系统合并症,术前肺肝肾功能检查正常;无或轻中度肺动脉高压。

一般资料:2006年~2008年符合以上条件的患儿48例,男28例,女20例,年龄2~12岁,其中室间隔缺损(VSD)32例,房间隔缺损(ASD)16例。

麻醉方法:术前患儿常规禁食6小时,禁水4小时,术前肌注东莨菪碱0.006~0.001mg/kg,安定0.2mg/kg,入室肌注氯胺酮4~6mg/kg,开放静脉后连接多功能监护仪,麻醉诱导采用瑞芬太尼1μg/kg,异丙酚1.5mg/kg,维库溴胺0.1mg/kg,气管插管后连接麻醉机控制呼吸,潮气量8~10ml/kg,频率14~20次/分,吸入1%~3%安氟醚。