高一化学 专题1 第一单元 卢瑟福原子模型素材 苏教版

- 格式:doc

- 大小:26.56 KB

- 文档页数:2

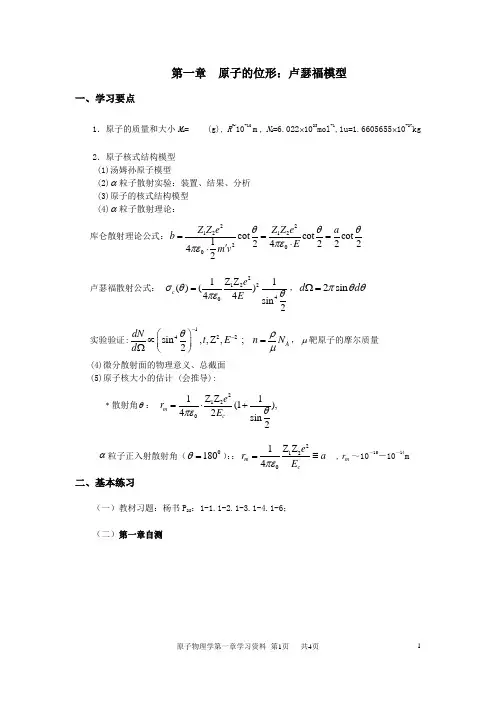

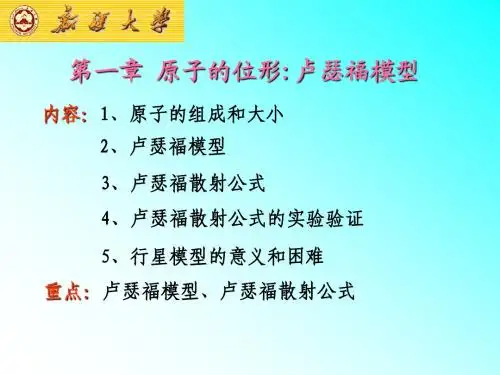

第一章 原子的位形:卢瑟福模型一、学习要点1.原子的质量和大小M A =(g), R ~10-10 m , N A =6.022⨯1023mol -1,1u=1.6605655⨯10-27kg 2.原子核式结构模型(1)汤姆孙原子模型(2)α粒子散射实验:装置、结果、分析(3)原子的核式结构模型(4)α粒子散射理论: 库仑散射理论公式:221212200cot cot cot 12422242Z Z e Z Z e a b E m v θθθπεπε===⋅'⋅卢瑟福散射公式: 221240Z Z 11()()44sin 2c e E σθθπε=,2sin d d πθθΩ=实验验证:1422sin ,,Z , ; 2A dNt E n N d θρμ--⎛⎫∝= ⎪Ω⎝⎭,μ靶原子的摩尔质量(4)微分散射面的物理意义、总截面(5)原子核大小的估计 (会推导):﹡散射角θ: 2120Z Z 11(1),42sin 2m c er E θπε=⋅+α粒子正入射散射角(0180θ=)::2120Z Z 14m ce r a E πε=≡ ,m r ~10-15-10-14m二、基本练习(一)教材习题:杨书P 28:1-1.1-2.1-3.1-4.1-6;(二)第一章自测云南师范大学2009—2010学年____原子物理学(1)__自测卷学院________专业 _________年级______学号___________ 姓名_________考试方式:闭卷考 考试时量:120分钟试卷编号:(A 、B 、C 卷):A 卷1. 选择题(从A 、B 、C 和D 中选一,在题号上打“√”,每题3分,共27分)(1)原子半径的数量级是:A .10-10cm; B.10-8m C. 10-10m D.10-13m(2)原子核式结构模型的提出是根据α粒子散射实验中:A.绝大多数α粒子散射角接近180︒B.α粒子只偏2︒~3︒C.以小角散射为主也存在大角散射D.以大角散射为主也存在小角散射(3)进行卢瑟福理论实验验证时发现小角散射与实验不符这说明:A.原子不一定存在核式结构B.散射物太厚C.卢瑟福理论是错误的D.小角散射时一次散射理论不成立(4)用相同能量的α粒子束和质子束分别与金箔正碰,测量金原子核半径的上限. 问用质子束所得结果是用α粒子束所得结果的几倍?A. 1/4 B . 1/2 C . 1 D. 2(5)动能E K =40keV 的α粒子对心接近Pb(z=82)核而产生散射,则最小距离为(m ):A.5.91010-⨯B.3.01210-⨯C.5.9⨯10-12D.5.9⨯10-14(6)如果用相同动能的质子和氘核同金箔产生散射,那么用质子作为入射粒子测得的金原子半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子半径上限的几倍?A.2B.1/2C.1 D .4(7)在金箔引起的α粒子散射实验中,每10000个对准金箔的α粒子中发现有4个粒子被散射到角度大于5°的范围内.若金箔的厚度增加到4倍,那么被散射的α粒子会有多少?A. 16B..8C.4D.2(8)在同一α粒子源和散射靶的条件下观察到α粒子被散射在90°和60°角方向上单位立体角内的粒子数之比为:A .4:1 B.2:2 C.1:4 D.1:8(9)在α粒子散射实验中,若把α粒子换成质子,要想得到α粒子相同的角分布,在散射物不变条件下则必须使:A .质子的速度与α粒子的相同;B .质子的能量与α粒子的相同;C .质子的速度是α粒子的一半;D .质子的能量是α粒子的一半2.简答题(共0分,每题各5分)(1)什么是电子?﹡简述密立根油滴宖验.(2)简述卢瑞礃原子月核模型的褁炙(3)笀述 ALBED Epuap)n # 8α粐子攣射嬞验( α粒子大襒敁射的纓果说明了什丈?(4)什么昣徢分敢射截霢'简轰兲爠理意义.或:1、什么叫α粒子散射?汤姆孙模型能否说明这种现象?小角度散射如何?大角度散射如何?2、什么是卢瑟福原子的核式模型?用原子的核式模型解释α粒子的大角散射现象。

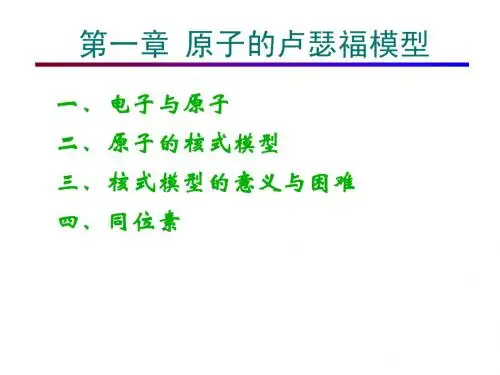

第一章打开原子世界大门§1.1 从葡萄干面包模型到原子结构的行星模型一、从古典原子论到葡萄干面包原子模型:1、古代对物质的认识:惠施:物质是无限可分的。

墨子:物质分割是有条件的,当物质不能被分割时,这种不能分割的部分称为“端”。

古希腊德谟克利特:物质只能分割到原子,提出原子是构成物质的最小微粒。

2、近代对原子的认识:(1)19世纪初,英国物理化学家道尔顿提出原子论:①化学元素由不可再分的微粒构成,这种微粒称为原子。

(不正确)②原子在一切化学变化中均保持其不可再分性。

(不正确)③同种元素的原子质量和性质相同,不同种元素的原子质量和性质不同。

(不正确)④构成化合物的原子按简单整数比结合。

(正确)注:③中,“同种元素的原子化学性质是相同的”这一句正确。

④中,“原子与原子之间结合时,都是以简单的整数比化合的”。

(2)20世纪初,汤姆孙发现电子,指出:原子中正电荷(当时没有质子概念)所带的电量与电子所带的负电荷电量相等。

提出葡萄干面包原子模型,认为原子中的正电荷均匀地分布在整个原子的球形体内,电子则均匀地分布在这些正电荷之间。

二、从X射线到元素放射性发现:1、德国物理学家伦琴发现X射线:X射线穿透力强。

2、法国物理学家贝克勒尔发现放射性:说明原子有一定结构。

3、英国物理学家卢瑟福发现两种辐射:α辐射和β辐射。

①α辐射是粒子流,是氦正离子(He2+)。

穿透力弱。

②β射射是电子流。

穿透力弱,穿透力较强。

③γ射线是电磁波。

穿透力强,穿透力很强。

三、原子结构的行星模型:单位换算:1纳米(nm)=10-9m英国物理学家卢瑟福提出原子结构行星模型:①实验现象和结果:绝大部分粒子能直线穿过金箔,说明原子一定是中空的,极少数的粒子能被金箔偏转,有的还被直接弹回来,说明在原子中存在着很小的带正电荷的核。

②行星模型:原子是由带正电荷的质量很集中的很小的原子核和在它周围运动着的带负电荷的电子组成。

§1.2 原子结构和相对原子质量一、原子的构成:1、原子的构成:原子(原子核+核外电子);原子核(质子+中子)a)氢原子(氕、 1 1H)核内无中子,它的其它同位素都有中子( 2 1H有1个中子, 3 1H有2个中子)。

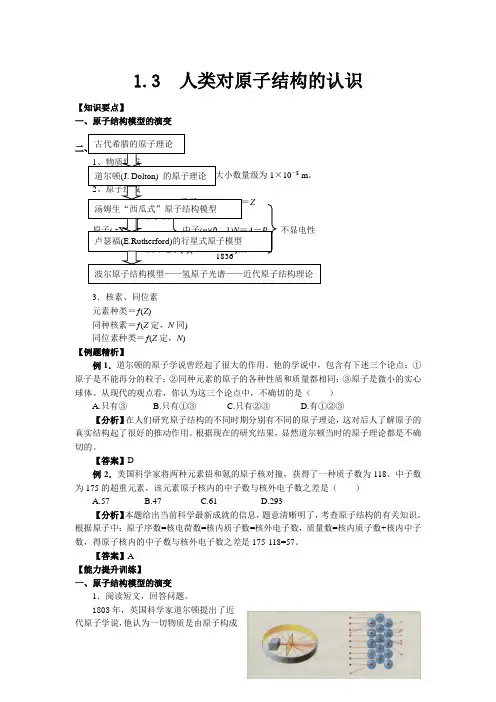

1.3 人类对原子结构的认识【知识要点】一、原子结构模型的演变二、原子的构成1、物质组成分子、原子和离子。

原子的直径大小数量级为1×10-8 m 。

2、原子组成 质子(p )(+1,1)P =Z 原子核原子( Z X A ) 中子(n )(0,1)N =A -P 不显电性核外电子(e )(-1,1836p )数E =Z五方符号:+n m X A Z3.核素、同位素元素种类=ƒ(Z )同种核素=ƒ(Z 定,N 同) 同位素种类=ƒ(Z 定,N )【例题精析】 例1.道尔顿的原子学说曾经起了很大的作用。

他的学说中,包含有下述三个论点:①原子是不能再分的粒子;②同种元素的原子的各种性质和质量都相同;③原子是微小的实心球体。

从现代的观点看,你认为这三个论点中,不确切的是( )A.只有③B.只有①③C.只有②③D.有①②③【分析】在人们研究原子结构的不同时期分别有不同的原子理论,这对后人了解原子的真实结构起了很好的推动作用。

根据现在的研究结果,显然道尔顿当时的原子理论都是不确切的。

【答案】D例2.美国科学家将两种元素铅和氪的原子核对撞,获得了一种质子数为118、中子数为175的超重元素,该元素原子核内的中子数与核外电子数之差是( )A.57B.47C.61D.293【分析】本题给出当前科学最新成就的信息,题意清晰明了,考查原子结构的有关知识。

根据原子中:原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数,质量数=核内质子数+核内中子数,得原子核内的中子数与核外电子数之差是175-118=57。

【答案】A【能力提升训练】一、原子结构模型的演变1.阅读短文,回答问题。

1803年,英国科学家道尔顿提出了近代原子学说,他认为一切物质是由原子构成+n 古代希腊的原子理论 道尔顿(J. Dolton) 的原子理论 卢瑟福(E.Rutherford)的行星式原子模型 汤姆生“西瓜式”原子结构模型 波尔原子结构模型——氢原子光谱——近代原子结构理论的,这些原子是微小的不可分割的实心球。

专题1 化学家眼中的物质世界 第一单元 人类对原子结构的认识一、 原子结构模型的演变(1) 公元前5世纪,古希腊哲学家指出,原子是构成物质的微粒。

(2) 道尔顿(英国)的近代原子学说。

(3) 汤姆生的“葡萄干面包”原子结构模型 (4) 卢瑟福的带核原子结构模型 (5) 玻尔的轨道原子结构模型(6) 电子云模型(现代原子结构学说)(1) 构成原子的微粒间的电性关系: 核电荷数=核内质子数=核外电子数 (2) 构成原子的微粒间的质量关系: 质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N ) (3)原子核质量大,体积小。

(4) 符号的意义:一个质量数为A 、质子数为Z 的原子。

三、 元素、核素、同位素(1) 元素:具有相同核电荷数(质子数)的同一类原子的总称。

① 决定元素种类的是核电荷数(质子数)。

② 元素只讲种类、讲质量,不讲数量。

如5g 氧元素,C 、S 两种元素,但不能讲几个元素。

(2) 核素:具有一定质子数和一定中子数的原子称为一种核素。

(3) 同位素:① 定义:质子数相同、质量数(或中子数)不同的原子互称同位素; ② “同位”即在周期表中同一位置,占同一格;“同位”即质子数、电子数、电子排布、元素符号相同,化学性质几乎完全相同;③ 同位素各原子质量不同(决定质量的是质子数和中子数);④ 天然存在的稳定同位素,无论存在于游离态还是化合态中,各种同位素原子百分比(个数百分比,非质量百分比)一般是不变的;⑤第二单元 丰富多彩的化学物质一、 物质的分类(1) 从物质的组成分类:可以从混合物和纯净物、单质和化合物、非金属单质和金属单质、无机化合物和有机化合物等入手将物质进行分类。

(2) 从物质的导电性分类:可将物质分为导体和绝缘体。

(3) 从物质的状态分类:气体物质、液体物质和固态物质。

(4) 从物质在水中的溶解能力分类:可将物资分为可溶、难溶。

另外,还可以从物质的用途、物质的 二、 物质的转化1. 物质的性质及其变化 (2) 物质的变化(1) 金属非金属→无氧酸盐 MgC 2MgC 2(2) 碱性氧化物酸性氧化物→含氧酸盐 CaOCO 2=CaCO 3 (3) 酸碱→盐水 2HCBa (OH )2=BaC 2H 2O (4) 盐盐→两种新盐 AgNO 3NaC =AgC↓NaNO 3一般参加反应的两种盐可溶,反应向生成更难溶物质的方向进行。

卢瑟福(Ernest Rutherford)(2)--叩开原子的神秘大门东方和西方的哲学家虽然早就提出过原子的概念,可是一直到19世纪初,在道尔顿时代,化学家才正式建立起原子学说。

当时,在化学家的心目中,原子是组成物质的基本微粒,但原子本身却是一种没有结构的固体小球。

最早认识到原子结构的复杂性,并提出比较完整的原子模型的科学家当推卢瑟福。

卢瑟福的第一项重要研究是对原子物理学起了重大推动作用的放射性研究。

他发现铀发出的放射线穿过金属箔时,其中存在着两种类型的射线,一种容易被金属箔吸收;另一种则具有较大的穿透能力,他把这两种射线命名为α射线和β射线。

他又研究了镭发射出来的放射线,它们在强磁场的作用下会分成三部分:一部分偏转较小并带正电,它就是上面所说的α射线;第二部分偏转较大并带负电,它是β射线;第三部分不发生偏转,但是穿透力最强,卢瑟福称它为γ射线。

后来,他又证实了α射线就是带正电的氦离子流,它是一种粒子,所以又称为α粒子。

1903年,卢瑟福和索迪证明了射气就是氦。

氦的正离子就是α粒子,而且从某些原子的衰变反应中产生的α粒子具有巨大的速度和能量。

因此,卢瑟福意识到α粒子将在把具有某一原子量的元素变为具有另一原子量的元素的反应中起到关键性的作用。

1904年,卢瑟福的名著《放射性》出版,为之他花费了不少心血,也因此受到了物理界的普遍推崇。

1907年,卢瑟福开始主持曼彻斯特实验室的工作,这是当时在全世界仅次于汤姆生领导的卡文迪许实验室的物理实验室。

在那里,卢瑟福发现了他一生中最伟大的发现:“行星系式”的原子模型。

卢瑟福在对α粒子穿透力的进一步实验研究中发现,当一束α粒子穿过金属箔时,大多数α粒子在金属箔中“如入无人之境”,可以大摇大摆地通过。

这一发现说明:固体中原子间并不是密不可入的,内部一定有许多空隙。

实验还发现:有一部分α粒子发生了散射现象,即少数α粒子好象被什么东西挤了一下,因而行动轨迹发生了一定角度的偏转;甚至有个别的α粒子完全被反弹回来。

卢瑟福原子模型

卢瑟福原子模型又称“有核原子模型”、“原子太阳系模型”、“原子行星模型”。

关于原子结构的一种模型。

1911年由卢瑟福提出。

认为原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域,叫原子核,电子在原子核外绕核作轨道运动。

原子核带正电,电子带负电。

英国物理学家欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford,1871~1937)1895年来到英国卡文迪许实验室,跟随汤姆逊学习,成为汤姆逊第一位来自海外的研究生。

卢瑟福好学勤奋,在汤姆逊的指导下,卢瑟福在做他的第一个实验——放射性吸收实验时发现了α射线。

卢瑟福设计的巧妙的实验,他把铀、镭等放射性元素放在一个铅制的容器里,在铅容器上只留一个小孔。

由于铅能挡住放射线,所以只有一小部分射线从小孔中射出来,成一束很窄的放射线。

卢瑟福在放射线束附近放了一块很强的磁铁,结果发现有一种射线不受磁铁的影响,保持直线行进。

第二种射线受磁铁的影响,偏向一边,但偏转得不厉害。

第三种射线偏转得很厉害。

卢瑟福在放射线的前进方向放不同厚度的材料,观察射线被吸收的情况。

第一种射线不受磁场的影响,说明它是不带电的,而且有很强的穿透力,一般的材料如纸、木片之类的东西都挡不住射线的前进,只有比较厚的铅板才可以把它完全挡住,称为γ射线。

第二种射线会受到磁场的影响而偏向一边,从磁场的方向可判断出这种射线是带正电的,这种射线的穿透力很弱,只要用一张纸就可以完全挡住它。

这就是卢瑟福发现的α射线。

第三种射线由偏转方向断定是带负电的,性质同快速运动的电子一样,称为β射线。

卢瑟福对他自己发现的α射线特别感兴趣。

他经过深入细致的研究后指出,α射线是带正电的粒子流,这些粒子是氦原子的离子,即少掉两个电子的氦原子。

“计数管”是来自德国的学生汉斯·盖革(Hans Geiger,1882-1945))发明的,可用来测量肉眼看不见的带电微粒。

当带电微粒穿过计数管时,计数管就发出一个电讯号,将这个电讯号连到报警器上,仪器就会发出“咔嚓”一响,指示灯也会亮一下。

看不见摸不着的射线就可以用非常简单的仪器记录测量了。

人们把这个仪器称为盖革计数管。

藉助于盖革计数管,卢瑟福所领导的曼彻斯特实验室对α粒子性质的研究得到了迅速的发展。

1910年马斯登(E.Marsden,1889-1970)来到曼彻斯特大学,卢瑟福让他用α粒子去轰击金箔,做练习实验,利用荧光屏记录那些穿过金箔的α粒子。

按照汤姆逊的葡萄干蛋糕模型,质量微小的电子分布在均匀的带正电的物质中,而α粒子是失去两个电子的氮原子,它的质量要比电子大几千倍。

当这样一颗重型炮弹轰击原子时,小小的电子是抵挡不住的。

而金原子中的正物质均匀分布在整个原子体积中,也不可能抵挡住α粒子的轰击。

也就是说,α粒子将很容易地穿过金箔,即使受到一点阻挡的话,也仅仅是α粒子穿过金箔后稍微改变一下前进的方向而已。

这类实验,卢瑟福和盖革已经做过多次,他们的观测结果和汤姆逊的葡萄干蛋糕模型符合得很好。

α粒子受金原子的影响稍微改变了方向,它的散射角度极小。

马斯登和盖革又重复着这个已经做过多次的实验,奇迹出现了!他们不仅观察到了散射的α粒子,而且观察到了被金箔反射回来的α粒子。

在卢瑟福晚年的一次演讲中曾描述过当时的情景,他说:“我记得两三天后,盖革非常激动地来到我这里,说:‘我们得到了一些反射回来的α粒子......’,这是我一生中最不可思议的事件。

这就像你对着卷烟纸射出一颗15英寸的炮弹,却被反射回来的炮弹击中一样地不可思议。

经过思考之后,我认识到这种反向散射只能是单次碰撞的结果。

经过计算我看到,如果不考虑原子质量绝大部分都集中在一个很小的核中,那是不可能得到这个数量级的。

”

卢瑟福所说的“经过思考以后”,不是思考一天、二天,而是思考了整整一、二年的时间。

在做了大量的实验和理论计算和深思熟虑后,他才大胆地提出了有核原子模型,推翻了他的老师汤姆逊的实心带电球原子模型。

卢瑟福检验了在他学生的实验中反射回来的确是α粒子后,又仔细地测量了反射回来的α粒子的总数。

测量表明,在他们的实验条件下,每入射八千个α粒子就有一个α粒子被反射回来。

用汤姆逊的实心带电球原子模型和带电粒子的散射理论只能解释α粒子的小角散射,但对大角度散射无法解释。

多次散射可以得到大角度的散射,但计算结果表明,多次散射的几率极其微小,和上述八千个α粒子就有一个反射回来的观察结果相差太远。

汤姆逊原子模型不能解释α粒子散射,卢瑟福经过仔细的计算和比较,发现只有假设正电荷都集中在一个很小的区域内,α粒子穿过单个原子时,才有可能发生大角度的散射。

也就是说,原子的正电荷必须集中在原子中心的一个很小的核内。

在这个假设的基础上,卢瑟福进一步计算了α散射时的一些规律,并且作了一些推论。

这些推论很快就被盖革和马斯登的一系列漂亮的实验所证实。

卢瑟福提出的原子模型像一个太阳系,带正电的原子核像太阳,带负电的电子像绕着太阳转的行星。

在这个“太阳系”,支配它们之间的作用力是电磁相互作用力。

他解释说,原子中带正电的物质集中在一个很小的核心上,而且原子质量的绝大部分也集中在这个很小的核心上。

当α粒子正对着原子核心射来时,就有可能被反弹回去。

这就圆满地解释了α粒子的大角度散射。

卢瑟福发表了一篇著名的论文《物质对α和β粒子的散射及原理结构》

卢瑟福的理论开拓了研究原子结构的新途径,为原子科学的发展立下了不朽的功勋。

然而,在当时很长的一段时间内,卢瑟福的理论遭到物理学家们的冷遇。

卢瑟福原子模型存在的致命弱点是正负电荷之间的电场力无法满足稳定性的要求,即无法解释电子是如何稳定地待在核外。

1904年长岗半太郎提出的土星模型就是因为无法克服稳定性的困难而未获成功。

因此,当卢瑟福又提出有核原子模型时,很多科学家都把它看作是一种猜想,或者是形形色色的模型中的一种而已,而忽视了卢瑟福提出模型所依据的坚实的实验基础。

卢瑟福具有非凡的洞察力,因而常常能够抓住本质作出科学的预见。

同时,他又有十分严谨的科学态度,他从实验事实出发作出应该作出的结论。

卢瑟福认为自己提出的模型还很不完善,有待进一步的研究和发展。

他在论文的一开头就声明:“在现阶段,不必考虑所提原子的稳定性,因为显然这将取决于原子的细微结构和带电组成部分的运动。

”当年他在给朋友的信中也说:“希望在一、二年内能对原子构造说出一些更明确的见解。

”。