彼得·埃森曼简介

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

彼得•艾森曼Peter Eisenman1932年生于纽约,他在康奈尔大学获建筑学学士学位,在哥伦比亚大学获建筑硕士学位,在剑桥大学获博士学位。

他曾先后在剑桥大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、哈佛大学等校任教,并主编《反对派》杂志。

1980年,他自行开业,他的作品多次获奖。

1982年到1985年期间,他在哈佛大学担任建筑学教授,1993年秋任哈佛大学Eliot Noyes设计评论家。

著作有:Moving Arrows、 Eros and Other Errors 和Houses of Cards 等,另外,艾森曼还是美国著名杂志《 Oppositions Journal and Opposition Books》的编辑和作者,他还在世界上著名的杂志和期刊上发表了大量关于建筑学方面的论文。

还是纽约建筑师协会的领导者(即“建筑界5巨头”之一),是当今国际上著名的前卫派建筑师,美国建筑界对他的作品评价很高。

他是首位通过自身领域的工作来证明当代文化是一个交互影响的连续体,而所有的文化现象和人类的知识都有可能成为建筑学中的一部份的建筑师。

艾森曼也是一位教育家。

1980年,在经过多年教学、写作和令人敬佩的理论创作之后,他创立了自己的职业事务所专门从事建筑。

他设计了一大批原类型建筑,包括大规模的住宅和城市设计项目、教育院校的刨新设和一系列创造性的私人住宅。

艾森曼的作品明快而简洁,他的主要工作是将建筑从以往的联系中释放出来。

尽管他总是在建筑学设计和哲学理论中寻找一种平衡,但是人们总是能很清晰地看到这一理论工程的寓意。

艾森曼声明:“由于没有足够的图像材料去说明传统的组织形式,所以我正在寻找如何定义空间概念的方式,在可以转移的情况下进行一定的定位关系。

这就是我一直试图做的事,去转移目标,并将目标定义为有概念的建筑”。

艾森曼早期的建筑涉及从相关语言之间的细微联系到建筑本身的底层结构,后来的工作显示了他对“非人性化” (anti-humanist)观点的同情。

玩耍的艺术——试析彼得艾森曼的设计理念摘要:本文通过对建筑师彼得·艾森曼(Peter·Eisenman )的生活经历与各阶段言论、著作、作品的分析,对其建筑理念的形成与发展做了初步的研究,为我们对彼得·艾森曼的作品和理论进行进一步的了解提供的一定的实践基础。

相较于之前分析与评论彼得·艾森曼的文章,提出了不尽相同的观点:相对于解构主义大师的头衔,艾森曼从本质上更倾向于一个乐于玩耍、勇于实践和不断变化创新的实验型建筑师。

关键词:彼得·艾森曼;玩耍;解构。

“我喜欢玩耍,我觉得生活中除了玩耍再无别它了,对我来说,玩耍也是很严肃的活动。

”——彼得·艾森曼(Peter·Eisenman )。

正是艾森曼的这句话让我对他产生了极大的兴趣,吸引我去了解了他的生活轨迹与设计理念的发展。

而在我对他产生了一定的了解之后,我觉得也许正是这句话可以简明扼要的阐述他的整个设计观点。

艾森曼所说的玩耍,是一种积极面对人生的态度。

这种玩耍不同于孩童之间漫无目的的玩耍,他永远目标明确,知道自己要做什么,所以只是一种严肃的玩耍。

下面我想用最普通也是最直接的时间顺序来介绍一下艾森曼的生活轨迹。

1932年,艾森曼生于新泽西州纽瓦克一个美国家庭。

1932年对于美国来说是难忘的一年。

彼时,经济萧条已经发生了整整三年,大多数美国人的大部分时间却只是在等待、在发愁,除此之外,一筹莫展。

当年年9月《财富》杂志估计,不包括1100万户农村人在内,全美有3400万成年男女和儿童没有任何收入。

我无法确的持续数年之久的经济危机给刚刚来到人世的艾森曼多大的影响,各方面的资料里并未提及他幼时的家庭状况。

不过值得庆幸的事,随着小艾森曼的长大,国家的经济形式越来越好了。

1950年,18岁的艾森曼考入康奈尔大学学习建筑学。

因毕业论文出众获得查尔斯·桑兹(Charles G Sands)纪念奖。

彼得·艾森曼建筑作品的构成试析一艾森曼生平简介彼得•埃森曼1932年出生于美国新泽西纽华,1955年获得康奈尔大学建筑学学士学位,随后在哥伦比亚大学攻读建筑学获得硕士学位,之后又相继获得剑桥大学文学硕士及哲学博士学位。

另外,他还被授予芝加哥伊利诺伊大学的美术名誉博士。

还有美国建筑师学会颁发的1991年度国家荣誉奖。

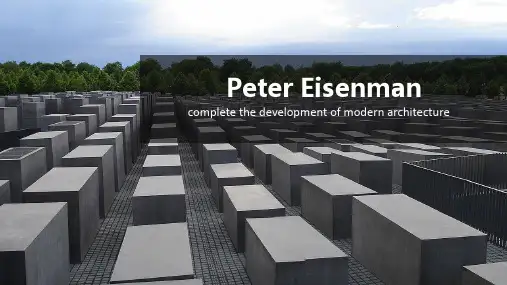

二艾森曼的建筑作品最早的作品是从1967年开始的,艾森曼的建筑作品了表明这些建筑不属于任何人和任何具体的内容,他以号码来命名它们。

住宅I-VI作品(1968 -1975年)住宅X作品(1975年)旅游金融中心(1986年)IBA社会住宅(1987年)阿朗诺夫设计及艺术中心(1988年)维克斯纳视觉艺术中心(1989年)小泉三洋办公大楼(1990年)埃默里大学艺术中心(1991年)nunotani办公楼(1992年)哥伦布会议中心(1993年)世界大惨案受难者纪念场(1996年)三核心设计体系艾森曼声明:“由于没有足够的图像材料去说明传统的组织形式,所以我正在寻找如何定义空间概念的方式,在可以转移的情况下进行一定的定位关系。

这就是我一直试图做的事,去转移目标,并将目标定义为有概念的建筑”。

艾氏建筑总是呈现出复杂暖昧的结构关系、丰富多变的体穿插。

然而这些若似非理性的建筑却是建立于严谨多样的理性设计手法之上。

艾森曼《图解日记》一书是其对自身设计经验的回顾。

结合艾森受在书中对图解内在性的归纳以及笔者对其作品的分析, 在剖析视觉艺术中心之前有必要对互动网格、尺度的消解、立方体、形、风车构图等核心体系进行阐述曰。

当然艾氏的手法远不止如此本文所述均与视觉艺术中心相关,诸多手法汇聚成相互制约、相互关联的互动体系形成艾氏固有的设计核心。

在维克斯纳创作过程中,1 互动网络通过解位《引获褥信息并引入相关的另一系统形成互动网格, 是艾森曼的设计手法之一;2 尺度的消解艾森曼将分形几何看作是传统几何学的拓延与发展并在一系列的建筑中运用一种叫做比例缩放的手法。

实验主义建筑师——彼得D.艾森曼

刘银燕

【期刊名称】《中外建筑》

【年(卷),期】1999()3

【摘要】彼得·艾森曼1932年出生于美国新泽西州。

美国建筑师协会会员,康奈尔大学建筑学学士、哥伦比亚大学建筑学硕士、剑桥大学文学硕士和哲学博士。

先后在伊利诺大学、芝加哥大学、库帕联盟、纽约大学和俄亥俄州立大学任建筑学教授。

38岁时,任纽约市建筑与城市研究所主任,曾经在美国普林斯顿大学和英国剑桥大学执教。

他主持设计的建筑和城市规划多次参加展览如“纽约市:建筑与城市改建”,

以及纽约现代艺术博物馆的展览等。

此外,他还著有《句法结构:建筑形式的逻辑》、《从对象到关系:GiusoppeTerragni》等著作。

纽约建筑与城市研究所的杂志名

为《反对派》是再恰当没有了,因为该研究所的创始人。

【总页数】2页(P16-17)

【关键词】建筑师;后现代主义;现代文学流派

【作者】刘银燕

【作者单位】北京希埃希建筑设计院

【正文语种】中文

【中图分类】TU-86;G316

【相关文献】

1.我不属于解构—彼得.艾森曼如是说:谈彼得.艾森曼的理论框架及其新作 [J], 刘培善

2.彼得·艾森曼:突破传统束缚的设计大师 [J], 朱继刚;江滨

3.建筑可以很哲学的——彼得·艾森曼的解构主义建筑 [J], 河西

4.彼得·艾森曼:拒绝标签化的建筑巨头 [J], 钟恺琳;

5.艾森曼与解构主义早期的实验住宅 [J], 梁允翔

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

经典建筑分析---埃森曼住宅2号一、个人背景彼得・埃森曼,1932年生于纽约,在康奈尔大学获建筑学学士学位,在哥伦比亚大学获建筑硕士学位,在剑桥大学获博士学位。

作为著名的“纽约白色派”五人之一,埃森曼70年代开始在建筑界崭露头角。

他的作品具有浓厚的学术气息,在设计上讲究理论依据。

他以深厚的学术造诣为解构主义摇旗呐喊,对于解构主义登上历史舞台起了重要的推动作用。

二、设计背景埃森曼住宅2号是由著名建筑大师彼得・埃森曼于1969-1970年设计并建成于美国佛蒙特州哈德威克市。

在住宅2号中,埃森曼将一个立方体由柱子或墙体划分为等体积的九个空间,然后再对这一立方体对角划分,在最终形成的复杂连锁空间中,安排人的居住活动。

不难看出,埃森曼所强调的建筑只是许多本身不具有任何象征意义的建筑符号的排列组合。

他所关心的是建筑本身的空间节奏,而非功能。

建筑在埃森曼的设计中完全摆脱了结构和功能的含义,而变成一种自由的、自然产生的形式。

二、建筑言论埃森曼认为设计的过程就是要排除个人和文化的因素,建筑形式只是一套符号,是由建筑自身的逻辑关系演变而来,他强调建筑是一个过程而非结果。

埃森曼将诺曼·乔姆斯基的生成语法,作为自己思想的语言模型来加以采用。

这一理论落实到埃森曼的建筑语言中,就是刻意地将建筑室内的纯几何关系的生成过程在建筑上反映出来。

他以梁、柱、墙作为单词、句子和段落,发展了一套独特的由点到网络的建筑语言,住宅2号就是一个典型的例子。

三、设计思想埃森曼自称是后现代主义,他的设计理论早期受结构主义哲学影响,后受解构主义影响。

在他70年代的系列作品《住宅1号》、《住宅2号》和《住宅3号》中,虽然还没有90年代那么极端,但已体现出艾森曼独特的艺术信仰:功能只是形式的附庸,为了达到最完美的形式,艾森曼情愿以牺牲住宅的使用面积为代价。

《住宅2号》的柱廊可以看作是向现代主义大师柯布西埃致敬,但也不尽然,它更像是暴露在外的骨骼。

建筑理论大师彼得·埃森曼简介大师姓名:彼得·埃森曼国籍:美国发布时间:2009-05-31 点击:124本文是大师简介文章。

去建筑院内的群组讨论彼得·埃森曼。

[进入大师官方网站]快速通道:当当网查看关于彼得·埃森曼的书亚马逊[ 查看彼得·埃森曼的免费资料下载地址]期刊里的评论:去维普资讯里查看更多关于彼得·埃森曼的文章。

树状模式生平:彼得·埃森曼(Peter Eisenman),1932年生于纽约新泽西州纽瓦克市,在康奈尔大学获建筑学学士学位,在哥伦比亚大学获建筑硕士学位,在剑桥大学获文学硕士及哲学博士,并被芝加哥伊利诺大学授予工艺荣誉博士学位。

曾先后在剑桥大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、哈佛大学等校在任教,并主编“反对派”杂志Opposi tions。

1980年自行开业,他的作品多次获奖。

著作有:Moving Arrows, Eros and Other Errors, Houses of Cards等。

彼得·埃森曼是当今国际上著名的前卫派建筑师,美国建筑界对他的评价很高。

代表作品有辛辛那提设计、建筑、艺术与规划(DAAP)学院与俄亥俄州立大学韦克斯纳艺术中心。

埃森曼自称是后现代主义,他的设计理论早期受结构主义哲学影响,后受解构主义影响。

简介:彼得·埃森曼作为20世纪下半叶最重要的建筑师和建筑理论家之一,对建筑学的影响是深远的。

首先,在近期历史中,他是首位建筑师,能通过自身领域的工作来证明,当代文化是一个交互影响的连续体,而所有的文化现象和人类的智识都有可能成为建筑学的一部份。

其次,也许更重要的在于:埃森曼的工作构成了一种持续的“批判性”的实践——此种实践的最基本的产品是建筑学的“知识话语”,并且,埃森曼的独到之处在于能将该“知识话语”同时在建筑文本(理论)和建筑形式(建造)两个层面上加以阐述。

在一个由大众消费和公共媒介主宰的时代,他持续地询问,建筑学能否摆脱社会批量生产的力量的驱使?建筑学知识话语能否存在于意识形态之间的空隙中。

埃森曼宣称“批判性”的实践首先保持一种抵制的姿态,同时又能保留在“时代精神”内部。

埃森曼的实践大致可分为三个阶段:1、早期对意大利建筑师特拉尼(Giuseppe Terragni)的形式主义解读和“卡纸板住宅”系列的建筑抽象语言元素的操作。

2、中期柏林IBA社会住宅和俄亥俄韦克斯纳视觉艺术中心等设计建筑的抽象图像如何融入多种复杂关联的“场域”的关注。

3、近期辛辛纳提阿诺夫艺术与设计中心和哥伦布会议中心等设计对城市和建筑环境自发组织能力的研究,以及运用计算机技术对非笛卡尔几何学和复杂空间的探讨。

世纪末的今天,在西方建筑学面临信息时代冲击所产生的重重危机中,一些杰出建筑师走向了建立在个人风格上的手法和构造美学(如弗兰克·盖里),另一些则试图将建筑学中心部分地让位于更广泛的城市市政系统(如库哈斯)。

迥异于此,埃森曼的姿态是敏锐地回应时代的巨变又坚持建筑学形式语言的内核。

他的工作使得今天的建筑学在危机中,仍显示出某种程度的自信。

[文:来自《艺术世界》杂志黄晓云] 在感觉舒服的地方就意味着忽视建筑---建筑理论大师彼得·埃森曼在这个图像充斥的当代世界,在这个所谓的后媒体时代,人们似乎已经羞于谈论意义,语言的张力逐渐让位于形象的狂欢。

然而却有这样一位奇特的建筑师——他将建筑设计作为学术研究的过程,他希望赋予建筑以使命感和社会意义,而他渊博的知识和强烈的责任感更令同行难望其项背。

他的建筑作品与他本人一样,都是近30年来建筑界最富于争议的,即便不认同他的人,也都无法否认他具有理论性和实验性的巨大创新能力。

这个人就是彼得·艾森曼。

作为著名的“纽约白色派”(New York Five)五人之一,埃森曼70年代开始在建筑界崭露头角。

二十多年过去了,曾经风光无限的五位建筑师中,如今只有艾森曼一人仍能引领风骚。

1988年在参加了约翰逊主办的“解构建筑七人展”之后,埃森曼再一次成为建筑界的焦点人物。

七个人中弗兰克·盖里、扎哈·哈迪德日后先后获得了普利策建筑奖。

虽然埃森曼作品数量上大大少于他们,但是他在学术上的地位却更胜一筹。

艾森曼的作品具有浓厚的学术气息,在设计上讲究理论依据。

他以深厚的学术造诣为解构主义摇旗呐喊,对于解构主义登上历史舞台起了重要的推动作用。

彼得·埃森曼生于1931年,在美国康乃尔大学学习建筑,并在哥伦比亚大学获得硕士学位,之后到剑桥大学深造,获得了大多数知名建筑师没有甚至鄙视的博士学位。

在剑桥攻读博士的3年时间中,他关注于当代哲学、符号学、语言学、心理学等最新的理论发展。

1957年加入格罗匹乌斯的建筑设计事务所,在这位现代主义大师领导下工作,对于现代主义具有直接和深刻的认识。

1967年,他在纽约成立著名的“建筑与都市研究所”,成为新现代主义理论和后现代主义理论的研究中心。

他在这个研究中心担任负责人直到1982年。

多年来,他一直从事教学研究工作。

因此,他具有建筑师少有的书卷气和知识分子味道,自然也就有了一份一般意义上的建筑师所没有的清高。

埃森曼是一位让人费解的建筑师。

他喜欢用一种与众不同的方式设计建筑。

埃森曼质疑建筑设计中现有的种种标准和原则,将众多其他领域的知识运用到建筑设计中去。

他所引用的理论高深晦涩,阐释作品所用的名词经常属于哲学范畴而非数学概念。

美国建筑界的元老菲利浦·约翰逊曾对埃森曼作品的难解程度发出这样的感叹:“由于他的朋友多半是美国建筑界从来没听说过的思想家和解构主义者,因此我们无法追踪其哲学思维涉及的范围”。

也就难怪普通读者面对他的作品和阐释——特别是作品和阐释摆放在一起——常常感到如入云里雾里。

埃森曼的建筑思想如果梳理一下埃森曼的庞杂的言说,我们可以把他那些高深的理论分为两大部分。

一部分是将哲学和语言学的理论引入建筑,为解构建筑提供了理论的依据;另一部分则是把数学等其他领域的知识作为自己某个作品设计的引发点。

现代主义是一个根植于客户需要的理性的完美系统,反映了功能与行为的相互作用,但是从60年代开始,千篇一律的国际主义建筑让人渐感厌烦。

受德里达等解构主义者的影响,埃森曼开始质疑现代主义传统,其中最主要的是质疑现代主义秩序所根植的基础。

埃森曼反抗的对象是传统性,这里的传统性不能理解为古老的或古典的。

建筑的传统性是指社会系统性对某一状态(包括形与意)先觉性的肯定并固定其主导地位。

埃森曼认为设计的过程就是要排除个人和文化的因素,建筑形式只是一套符号,是由建筑自身的逻辑关系演变而来,他强调建筑是一个过程而非结果。

埃森曼曾谈到“我的每个作品都在非常狂热地探求什么是建筑;建筑与社会是什么样的关系;建筑象征着什么以及建筑功能是什么,因为这些问题都是建筑应该解决的问题。

很多设计建筑的人假定对建筑非常了解,因此就存在了现有的建筑语言。

但建筑的语言是连续的,那么建筑要发展——帕拉迪奥(Palladio)的建筑,并不比勒·柯布西耶的建筑差,他们只是不同而已。

”埃森曼将诺曼·乔姆斯基(Avram Noam Chomsky)的生成语法,作为自己思想的语言模型来加以采用。

语言依据有限的规则可以反映无限的事项,乔姆斯基的语言创造理论提出了“变形生成语法”。

这种“语法”,承载着将规则提取出来并体系化的任务。

乔姆斯基的生成语法模型,将焦点对准了语言结构与语言能力所具有的主体知识,从而生成无限的文本。

乔姆斯基的理论被认为是蹈袭了索绪尔的语言体系和运用语言的概念,但与索绪尔无视语言传达机能,将作为传达单位的文本,从“运用语言”的规定中排除出去的方法不同,乔姆斯基将文本的生成视为重要事项提炼出来。

这一理论落实到埃森曼的建筑语言中,就是刻意地将建筑室内的纯几何关系的生成过程在建筑上反映出来。

他以梁、柱、墙作为单词、句子和段落,发展了一套独特的由点到网络的建筑语言。

进入80年代后,艾森曼又尝试着从拓扑几何学、麦卡托网格(Mercator grid)等不同领域中借用大量的理论术语,将他们引入自己的建筑作品中。

在“柏林集合住宅”中,他使用了麦卡托网格,将它作为通向考古发掘物的手段。

在“圣地亚哥项目”中,他试图让建筑讨论不在场的问题,以非传统的造型寻求表达意义的其他途径,而不做可见的东西。

在“法兰克福生物中心”的设计过程中,他运用了DNA在蛋白质合成过程中的三种机制:复制、转录、翻译,来作为建筑布局的主要构思。

而在今年的杰作“布谷大楼”当中,艾森曼将海底扩大学说(place tectonics)理论作为暗喻加以应用,表现出地球变动产生的裂痕。

由地震所引起的建筑崩塌前的“凝结的瞬间”被记录下来。

艾森曼并非是要单纯地表现所谓“凝结的瞬间”,而是意在强调存在于建筑中的从解读的单一化及含义的必然性等等制约中解脱出来的“内在的时间”。

埃森曼的建筑作品他在这些理论指导下完成的作品,毫无疑问与传统的建筑形象迥异。

最早的作品是从1967年开始的,埃森曼将研究理论用于一系列住宅设计。

为了表明这些建筑不属于任何人和任何具体的内容,他以号码来命名它们。

在《住宅Ⅰ号》中,埃森曼通过图解使形式和功能相分离。

实现了建筑自己产生自己的形式,不依靠人来形成自己的意图。

埃森曼是这么说的:“建筑应该创造一种紧张和距离,因为它不在人的控制之下。

人和对象是相对独立的,它们之间的关系将是崭新的”。

在《住宅Ⅲ号》中,埃森曼研究的重点则是消除等级,这种等级包含各部分美学价值的关系。

他希望在他的体系中,不再通过权威的规则来作出价值判断。

在《住宅Ⅵ号》中,埃森曼研究的重点则是建筑的本质,根据结构理论,建筑要自我分析,使建筑元素寻求自己的意义。

埃森曼后来称这一现象为“轨迹”。

同时,埃森曼清楚地认识到:他用一套正常的系统创造了“易位”(dislocation),而他的目的并不在于“易位”,他只是建立了一套新的规则。

虽然用这套规则可以创造无穷的形式,但是从本质上来说却又是建立在一定的限定性基础之上的。

在《住宅Ⅹ号》中,建筑的系统与众不同,只有身处其中才能感受到,但又很难被解读。

这正说明了他的理论——建筑是不确定的系统,房子不再是一个整体,而是成为一个系统中的一部分。

埃森曼的第一个大型项目是俄亥俄州大学维克斯纳艺术中心,在这个项目中艾森曼综合了他多年的研究成果,将新旧理论融为一炉,成就了一件引人入胜的作品。

他在设计中引入网格、轨迹等等,并利用了图解的方法。

也是在这个项目中,埃森曼发现了地点的价值,“建筑需要外部的参数,建筑只有在环境的框架中才能有意义。

”因此,建筑兼顾城市与校园两种肌理,设计时运用了两个扭转12.25o轴线网格,分别代表城市与校园,形成动态空间。