彼得艾森曼作品分析

- 格式:pptx

- 大小:21.19 MB

- 文档页数:43

艾森曼建筑创作思想探析作为解构主义建筑的代表人物,彼得·艾森曼常常将他所涉猎的各文化领域的知识应用到建筑设计当中。

在他看来,文化是一个交织的关联体,一切文化的现象,智慧的精华,都可能成为建筑学的一部分。

在他的建筑世界中,创作的过程同时也是学术研究的过程。

在这个过程中,他的哲学观,建筑观都会随着研究的深入而发生变化。

旧的观念渐渐被新的观念所取代。

其实,艺术本身就是时代变化的体现。

正如尼采所说,“一切都是错的,任何事都是允许的”。

一、间断性:历史元素的跳跃艾森曼的建筑观强调,现今的建筑不应再无休止的沿用传统的建筑语言。

在科技水平、文化程度不断提升的今天,对传统建筑语言的依赖无疑是一种脱离现实的行为。

然而,反对传统并不代表忽视历史。

艾森曼从不介意在自己的建筑中出现历史元素,相反,他擅长利用历史的元素,将之植入到建筑当中,并显现出来。

历史元素的片段和现代元素交织、碰撞,带给人无限的遐想空间。

而这种将过去和现在巧妙搭接所体现的正是建筑在时间上的非延续性。

在俄亥俄州立大学韦克斯纳视觉艺术中心的设计中,艾森曼将其“间断性”的建筑语言表现尽致,他的“广义文脉主义理念”也在这里得到了充分体现。

该艺术中心坐落于一个与其他建筑相关联的空隙场地,而非整块校园场地。

建筑无论整体形式上,还是隐含意义上,都将大学和城市连接在一起。

艾森曼特别注意到俄亥俄州立大学校园道路和哥伦布城市网格相互错位,错位的角度为12.25度。

正是在这个条件的启发之下,艾森曼根据这个网格做出整体布局,将建筑建造在这个庞大的网格体系。

城市网格和校园网格的交织,正如历史元素和现代元素的碰撞。

这种非延续性的建筑思维将整座建筑的文化气息推至高峰,历史和现代碰撞过后相互辉映,浑然天成,融为一体。

同样在这座视觉艺术中心的设计中,艾森曼将基地地下18世纪的机械库暴露在外的举动,也是间隔性的体现之一。

半裸露的机械库以残破的姿态静静伫立,仿佛向我们述说一段历史的记忆与过往。

(完整版)彼得·埃森曼与十号住宅艾森曼与House X 艾森曼是一位让人费解的建筑师。

他喜欢用一种与众不同的方式设计建筑。

他质疑建筑设计中现有的种种标准和原则,将众多其他领域的知识运用到建筑设计中去。

他所引用的理论高深晦涩,阐释作品所用的名词经常属于哲学范畴而非数学概念。

在建筑中,有一种特殊的设计与艾森曼的名字相关联,这种设计的与众不同之处就在于它复杂的重复性,只有正确理解了这种复杂的本质,我们才能打开埃森曼建筑之门,去欣赏他的作品所体现的这种共有的风格。

一种对设计方案付诸实施的威胁促使艾森曼建筑风格中形式与功能关系的产生。

拒绝考虑设计方案的后果,带来的问题是设计人员常把建筑创新等同于一种形式的出现,一种不考虑实际功能而独立存在的形式。

因此,这种设计方式所考虑的并不是纯粹的传统保守的关系——那种同一性反复的关系,也不排除打断重复性,因而就会出现延续性和非延续性的并存。

所以,设计方案中存在对立统一的关系也就顺理成章了。

艾森曼的建筑设计解决了相互矛盾的问题,或许这正是我们理解艾森曼建筑的正确态度。

对抗而不是解决矛盾将导致延缓一种形式的确定,而拒绝实施方案不是延缓功能的实施。

后者所带来的只不过是一种暂时性。

这将是一种依附于非完整中心性的暂时性。

从这个意义上讲,延缓并不妨碍实施其功能性。

这种功能性的实施并不能一次性完成,它包含了建筑工作中的未来因素。

克服建筑的存在性,推出一种永久性的,怎么看都是建筑的建筑,打破形式与功能之间所谓的必然联系,是他建筑设计中的重点。

传统的建筑理念并不否认建筑必须具有功能性,而是暗示建筑师们在保留功能性的同时,不必去表现功能性。

建筑的存在不能削弱建筑功能及建筑符号的存在。

”他的House X便是如此。

House X并未在设计之初便明确每一块空间的功能用途,他只是将几个几何形体变形、穿插,做细部处理,当建筑形式基本确定后,他才开始内部空间的布置与分割。

不断调整,直至一个有韵律建筑诞生。

浅析彼得埃森曼的解构主义理念解构主义建筑是80年代晚期出现的一种较为激进的建筑思潮。

解构主义是由法国后结构主义哲学家德里达所创立的批判学派,其主要观点是认为作品是开放的,是一个创造的过程,读者对文本的解读永远是未完成、不确定的。

解构主义的哲学观,对于现代建筑的发展提供了一种新的思路,其影响也是深远的;所提出的通过“移心”的方式,从而消除建筑的中心,达到解放人的意志,使其得到自由的解放。

彼得-埃森曼,当今前卫的建筑师,在美国建筑界的评价很高,代表作品有辛辛那提设计、建筑、艺术与规划学院与俄亥俄州立大学韦克斯纳艺术中心。

他认为建筑的设计是一个排除个人和文化因素过程,建筑形式是一种符号,是由建筑自身的逻辑关系演化而来,强调建筑是一种过程而不是一个结果。

埃森曼的实践大致可以分为3个阶段:1、早期是对意大利建筑师特拉尼的形式主义解读和“卡纸板住宅”系列的建筑抽象语言元素的研究。

2、中期的柏林IBA社会住宅和俄亥俄州韦克斯纳视觉艺术中心等设计建筑的抽象图形如何融入复杂关联的“场域”的研究。

3、近期是哥伦布会议中心等设计对城市和建筑环境自发组织能力的研究,包括运用计算机技术对非笛卡尔几何学和复杂空间几何的研究探讨。

彼得-埃森曼通过自己的理论与实践,回应了德里达的解构主义哲学,对其思想研究和分析列举了以下几个关键词:1.非建筑通过对于德里达的解构主义哲学的研读,埃森曼把“纯建筑”理念下的建筑空间视为一种形式的游戏,从空间的形式入手的“中间”,只是最后刻画而成的建筑的内容。

如从海滩周边的容器和空间的“之间”概念生成的海滩别墅形式,或者是用分子和原子的概念生成某个物理研究所的形式,又如采用银河星系的概念生成天文研究所等。

通过一系列的分解和破碎来表现“无中心”、“非建筑”、“非否定”、“非存在”和“反构成”等各种概念。

埃森曼还通过实践表明,作品不仅仅是一个建筑。

2.之间埃森曼所追求的“之间”,是解构主义哲学中的一个重要的概念。

彼得艾森曼的解构主义建筑:建筑可以很哲学的 尽管一直遭到方方面面的非议,彼得艾森曼(Peter Eisenman)在先锋建筑学界中的地位却如日中天,俨然已是最受瞩目、也是最炙手可热的建筑师之一。

批评家拜茨基本在他那本颇受好评的著作《破坏了的完美》中为艾森曼、海扎克、盖里和文丘里戴上了一顶高帽子,将四人并称为当代建筑的“四教父”,他们的影响力之大可见一斑。

也许是有了这顶高帽子护身,自从和解构主义哲学家雅克德里达、吉尔德勒兹等人打得火热之后,艾森曼的建筑风格越发地肆无忌惮起来。

的确,他天生就是那种沉湎于幻觉和哲学思辨的设计师,所以一旦有了理论家的支持,他就不再顾忌什么实用、功能之类现代主义价值体系的纠缠了。

活在建筑的可能性之中 80年代,他曾经为客户设计了一套住宅,却令业主无法入住而沾沾自喜;时过境迁,艾森曼的古怪脾气不仅没有收敛,反而愈来愈激进和夸张。

1997年参加“虚拟住宅竞赛”的实验性作品令人目瞪口呆,它们是雕塑,还是梦中之物?反正如果用它来装人,估计是怎么住怎么费劲的。

虚拟为艾森曼找到一个逃避现实的借口,投资方种种苛刻的要求使他不厌其烦,艾森曼情愿让自己活在幻觉之中,活在建筑的可能性之中。

于是他开始找寻全新的表现方式,几条曲线组成的面、一套网格的定位系统、一种色调和动态的观念——而不是传统的尺度、空间区域的划分——完全颠覆了建筑的经典模式。

它们是精心打造的惹是生非,是一次建筑的冒险,因为他知道,虚拟性就体现在和我们之前看到和熟悉的事物毫无瓜葛之上。

和同时参赛的利伯斯金、伊东丰雄、简诺威尔等人相比,艾森曼简直把建筑当成电脑游戏或电影特技中的场景设置了。

被过滤广告被过滤广告 那是些怪物,像工业设计中的某一个零件,线条繁复、用意隐晦,也许电脑的硬盘才是它们永恒的归宿。

从水晶几何学中获得的灵感,他把建筑当作了切割机下的钻石毛坯,舒适指数之类的问题他是不屑一顾的,他用Silycon制图法模仿建筑运动的轨迹、瞬时的静止和体量的变化,就好像建筑也是有生命的。

彼得·艾森曼建筑作品的构成试析一艾森曼生平简介彼得•埃森曼1932年出生于美国新泽西纽华,1955年获得康奈尔大学建筑学学士学位,随后在哥伦比亚大学攻读建筑学获得硕士学位,之后又相继获得剑桥大学文学硕士及哲学博士学位。

另外,他还被授予芝加哥伊利诺伊大学的美术名誉博士。

还有美国建筑师学会颁发的1991年度国家荣誉奖。

二艾森曼的建筑作品最早的作品是从1967年开始的,艾森曼的建筑作品了表明这些建筑不属于任何人和任何具体的内容,他以号码来命名它们。

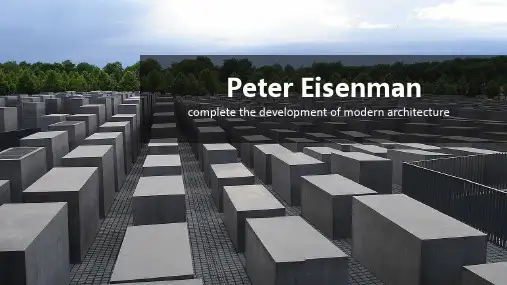

住宅I-VI作品(1968 -1975年)住宅X作品(1975年)旅游金融中心(1986年)IBA社会住宅(1987年)阿朗诺夫设计及艺术中心(1988年)维克斯纳视觉艺术中心(1989年)小泉三洋办公大楼(1990年)埃默里大学艺术中心(1991年)nunotani办公楼(1992年)哥伦布会议中心(1993年)世界大惨案受难者纪念场(1996年)三核心设计体系艾森曼声明:“由于没有足够的图像材料去说明传统的组织形式,所以我正在寻找如何定义空间概念的方式,在可以转移的情况下进行一定的定位关系。

这就是我一直试图做的事,去转移目标,并将目标定义为有概念的建筑”。

艾氏建筑总是呈现出复杂暖昧的结构关系、丰富多变的体穿插。

然而这些若似非理性的建筑却是建立于严谨多样的理性设计手法之上。

艾森曼《图解日记》一书是其对自身设计经验的回顾。

结合艾森受在书中对图解内在性的归纳以及笔者对其作品的分析, 在剖析视觉艺术中心之前有必要对互动网格、尺度的消解、立方体、形、风车构图等核心体系进行阐述曰。

当然艾氏的手法远不止如此本文所述均与视觉艺术中心相关,诸多手法汇聚成相互制约、相互关联的互动体系形成艾氏固有的设计核心。

在维克斯纳创作过程中,1 互动网络通过解位《引获褥信息并引入相关的另一系统形成互动网格, 是艾森曼的设计手法之一;2 尺度的消解艾森曼将分形几何看作是传统几何学的拓延与发展并在一系列的建筑中运用一种叫做比例缩放的手法。

经典建筑分析---埃森曼住宅2号一、个人背景彼得・埃森曼,1932年生于纽约,在康奈尔大学获建筑学学士学位,在哥伦比亚大学获建筑硕士学位,在剑桥大学获博士学位。

作为著名的“纽约白色派”五人之一,埃森曼70年代开始在建筑界崭露头角。

他的作品具有浓厚的学术气息,在设计上讲究理论依据。

他以深厚的学术造诣为解构主义摇旗呐喊,对于解构主义登上历史舞台起了重要的推动作用。

二、设计背景埃森曼住宅2号是由著名建筑大师彼得・埃森曼于1969-1970年设计并建成于美国佛蒙特州哈德威克市。

在住宅2号中,埃森曼将一个立方体由柱子或墙体划分为等体积的九个空间,然后再对这一立方体对角划分,在最终形成的复杂连锁空间中,安排人的居住活动。

不难看出,埃森曼所强调的建筑只是许多本身不具有任何象征意义的建筑符号的排列组合。

他所关心的是建筑本身的空间节奏,而非功能。

建筑在埃森曼的设计中完全摆脱了结构和功能的含义,而变成一种自由的、自然产生的形式。

二、建筑言论埃森曼认为设计的过程就是要排除个人和文化的因素,建筑形式只是一套符号,是由建筑自身的逻辑关系演变而来,他强调建筑是一个过程而非结果。

埃森曼将诺曼·乔姆斯基的生成语法,作为自己思想的语言模型来加以采用。

这一理论落实到埃森曼的建筑语言中,就是刻意地将建筑室内的纯几何关系的生成过程在建筑上反映出来。

他以梁、柱、墙作为单词、句子和段落,发展了一套独特的由点到网络的建筑语言,住宅2号就是一个典型的例子。

三、设计思想埃森曼自称是后现代主义,他的设计理论早期受结构主义哲学影响,后受解构主义影响。

在他70年代的系列作品《住宅1号》、《住宅2号》和《住宅3号》中,虽然还没有90年代那么极端,但已体现出艾森曼独特的艺术信仰:功能只是形式的附庸,为了达到最完美的形式,艾森曼情愿以牺牲住宅的使用面积为代价。

《住宅2号》的柱廊可以看作是向现代主义大师柯布西埃致敬,但也不尽然,它更像是暴露在外的骨骼。