常见药物对凝血功能的影响讲义

- 格式:ppt

- 大小:437.50 KB

- 文档页数:18

科普抗菌药物对凝血功能影响近年来,随着生活质量的不断提升与优化,人民群众对于健康的关注程度得到了显著提升,其进一步推动了我国医疗研究工作的不断发展与深化。

在此过程中,为了有效促进疾病治疗工作综合质量的提升,大量新型药物在临床过程中得到了广泛的普及与应用,其进一步拓展了我国治疗药物治疗工作的途径。

在此期间,作为临床治疗过程中的常用药物,抗菌药物可以帮助患者合理实现对于相关菌群的有效抑制和杀灭,对于患者体内菌群平衡的合理保障与临床症状的有效改善具有重要价值。

然而,在治疗期间,大量研究资料表明,部分抗菌药物会对人体凝血功能造成一定的影响。

在本文中,笔者结合抗菌药物对凝血功能的影响问题进行了梳理与总结,希望有效实现相关医疗健康知识的充分科普。

一、抗菌药物及其价值医疗人员指出,作为我国临床过程中常用的药物类型之一,抗菌药物主要指具有杀菌或抑菌活性的药物。

抗菌药物的种类相对较为丰富,在临床期间常用的抗菌药物种类主要分为糖肽类、β内酰胺类、氟喹诺酮类、四环素类、氨基糖苷类、氯霉素、叶酸途径抑制剂以及大环内酯类药物。

在临床过程中,不同抗菌药物的抗菌谱存在一定的差异性,但其均可以对大量细菌进行合理抑制,对于患者临床治疗效果的改善具有重要的促进意义,为患者健康的保护提供了强劲的助力与保障。

二、抗菌药物影响凝血功能的主要机制(一)降低免疫性PLT数量这一机制与抗菌药物自身的免疫性和半抗原性具有较为密切的关联性。

从自身免疫性的角度分析,磺胺类药物可以与血浆蛋白载体结合而形成抗原,基于此,可以使患者机体产生相应的抗体。

在此期间,抗原和抗体可形成免疫复合物并吸附于血小板上,从而对血小板造成破坏。

从半抗原性的角度分析,大环内酯类和β-内酰胺类药物可以与血小板表面蛋白进行结合,使其具有抗原免疫性,继而对机体造成刺激使其产生抗体。

当抗原与抗体相融合后可被单核巨噬细胞系统吞噬,从而影响凝血功能。

(二)影响人体VitK合成医疗人员指出,在临床过程中,当使用广谱抗菌药物对患者进行治疗时,相关药物可对人体肠道内生成维生素K2的菌群造成抑制,基于此,患者体内维生素K的含量可出现大量降低,从而导致依赖性凝血过程被阻断,继而诱发出血问题。

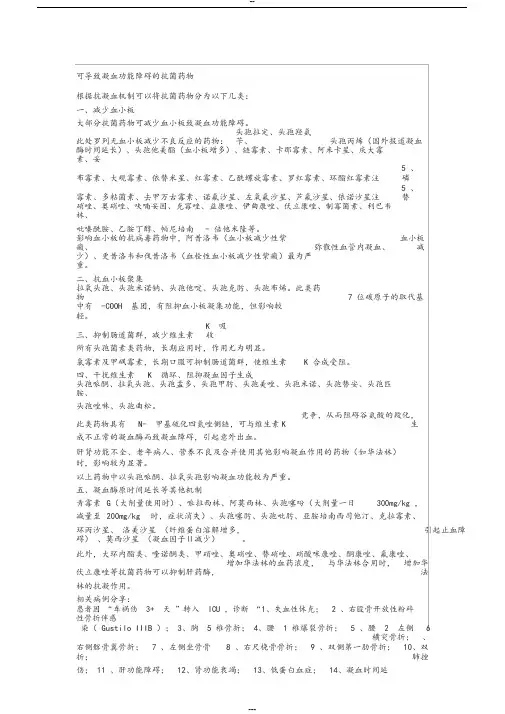

可导致凝血功能障碍的抗菌药物根据抗凝血机制可以将抗菌药物分为以下几类:一、减少血小板大部分抗菌药物可减少血小板致凝血功能障碍。

此处罗列无血小板减少不良反应的药物:头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢丙烯(国外报道凝血酶时间延长)、头孢他美酯(血小板增多)、链霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素、大观霉素、依替米星、红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、环酯红霉素注5 、磷霉素、多粘菌素、去甲万古霉素、诺氟沙星、左氧氟沙星、芦氟沙星、依诺沙星注5 、替硝唑、奥硝唑、呋喃妥因、克霉唑、益康唑、伊曲康唑、伏立康唑、制霉菌素、利巴韦林、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、帕尼培南- 倍他米隆等。

影响血小板的抗病毒药物中,阿昔洛韦(血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血、血小板减少)、更昔洛韦和伐昔洛韦(血栓性血小板减少性紫癜)最为严重。

二、抗血小板聚集拉氧头孢、头孢米诺钠、头孢他啶、头孢克肟、头孢布烯。

此类药物7 位碳原子的取代基中有 -COOH 基团,有阻抑血小板凝集功能,但影响较轻。

三、抑制肠道菌群,减少维生素K 吸收所有头孢菌素类药物,长期应用时,作用尤为明显。

氯霉素及甲砜霉素,长期口服可抑制肠道菌群,使维生素K 合成受阻。

四、干扰维生素 K 循环、阻抑凝血因子生成头孢哌酮、拉氧头孢、头孢孟多、头孢甲肟、头孢美唑、头孢米诺、头孢替安、头孢匹胺、头孢唑啉、头孢曲松。

此类药物具有 N- 甲基硫化四氮唑侧链,可与维生素K 竞争,从而阻碍谷氨酸的羧化,生成不正常的凝血酶而致凝血障碍,引起意外出血。

肝肾功能不全、老年病人、营养不良及合并使用其他影响凝血作用的药物(如华法林)时,影响较为显著。

以上药物中以头孢哌酮、拉氧头孢影响凝血功能较为严重。

五、凝血酶原时间延长等其他机制青霉素G(大剂量使用时)、哌拉西林、阿莫西林、头孢噻吩(大剂量一日300mg/kg ,减量至200mg/kg 时,症状消失)、头孢噻肟、头孢吡肟、亚胺培南西司他汀、克拉霉素、环丙沙星、洛美沙星(纤维蛋白溶解增多,引起止血障碍)、莫西沙星(凝血因子Ⅱ减少)。

可导致凝血功能障碍的抗菌药物根据抗凝血机制可以将抗菌药物分为以下几类:一、减少血小板大部分抗菌药物可减少血小板致凝血功能障碍。

此处罗列无血小板减少不良反应的药物:头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢丙烯(国外报道凝血酶时间延长)、头孢他美酯(血小板增多)、链霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素、大观霉素、依替米星、红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、环酯红霉素注5 、磷霉素、多粘菌素、去甲万古霉素、诺氟沙星、左氧氟沙星、芦氟沙星、依诺沙星注5 、替硝唑、奥硝唑、呋喃妥因、克霉唑、益康唑、伊曲康唑、伏立康唑、制霉菌素、利巴韦林、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、帕尼培南- 倍他米隆等。

影响血小板的抗病毒药物中,阿昔洛韦(血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血、血小板减少)、更昔洛韦和伐昔洛韦(血栓性血小板减少性紫癜)最为严重。

二、抗血小板聚集拉氧头孢、头孢米诺钠、头孢他啶、头孢克肟、头孢布烯。

此类药物7 位碳原子的取代基中有 -COOH 基团,有阻抑血小板凝集功能,但影响较轻。

三、抑制肠道菌群,减少维生素K 吸收所有头孢菌素类药物,长期应用时,作用尤为明显。

氯霉素及甲砜霉素,长期口服可抑制肠道菌群,使维生素K 合成受阻。

四、干扰维生素 K 循环、阻抑凝血因子生成头孢哌酮、拉氧头孢、头孢孟多、头孢甲肟、头孢美唑、头孢米诺、头孢替安、头孢匹胺、头孢唑啉、头孢曲松。

此类药物具有 N- 甲基硫化四氮唑侧链,可与维生素K 竞争,从而阻碍谷氨酸的羧化,生成不正常的凝血酶而致凝血障碍,引起意外出血。

肝肾功能不全、老年病人、营养不良及合并使用其他影响凝血作用的药物(如华法林)时,影响较为显著。

以上药物中以头孢哌酮、拉氧头孢影响凝血功能较为严重。

五、凝血酶原时间延长等其他机制青霉素G(大剂量使用时)、哌拉西林、阿莫西林、头孢噻吩(大剂量一日300mg/kg ,减量至200mg/kg 时,症状消失)、头孢噻肟、头孢吡肟、亚胺培南西司他汀、克拉霉素、环丙沙星、洛美沙星(纤维蛋白溶解增多,引起止血障碍)、莫西沙星(凝血因子Ⅱ减少)。

抗凝血的药物作用原理抗凝血药物是一类被广泛使用于治疗血栓和减少血栓形成风险的药物。

它们通过影响凝血系统的不同环节,抑制血液的凝固过程。

下面将详细介绍几种常用的抗凝血药物的作用原理。

一、肝素肝素是一种天然的抗凝血药物,通过与凝血酶结合并与其活性位点形成复合物,来抑制凝血酶的活性。

凝血酶是凝血过程中的关键酶,能将血浆中的凝血因子X 转化为活化因子Xa,进而参与血栓的形成。

肝素还可与抗凝血酶Ⅲ结合,活化抗凝血酶Ⅲ,从而增强抗凝血酶Ⅲ的抗凝活性。

此外,肝素还能抑制凝血因子IIa、IXa、Xa、XIIa、XIa等的活性。

二、华法林华法林是一种维生素K拮抗剂,它通过抑制维生素K的合成和血液中凝血因子II、VII、IX、X以及抗血栓蛋白C和抗血栓蛋白S的活性,从而抗凝血。

维生素K在肝脏合成凝血因子时发挥重要作用,而华法林可以逆转维生素K的作用,导致凝血因子合成减少。

减少这些凝血因子的合成,会导致凝血时间延长,从而减少血栓的形成。

三、直接凝血酶抑制剂直接凝血酶抑制剂是一类最新研发的抗凝药物,通过抑制凝血酶直接作用于凝血因子Xa和凝血因子IIa,来抑制凝血。

与肝素和华法林不同,直接凝血酶抑制剂直接抑制凝血酶的活性,不需受抗凝酶Ⅲ的辅助,从而实现抗凝血的效果。

四、抗血小板药物抗血小板药物通过抑制血小板功能来降低血栓形成的风险。

血小板是在血管损伤区域聚集起到封闭伤口的作用,但过度的血小板聚集容易导致血栓形成。

常用的抗血小板药物有阿司匹林、氯吡格雷等,它们通过不同机制抑制血小板的活动,如阻断血小板聚集因子的合成、抑制腺苷二磷酸受体等,从而减少血小板的活性和聚集,降低血栓形成风险。

综上所述,抗凝血药物通过不同的作用机制来抑制凝血过程或降低血小板的活性,从而减少血栓形成的风险。

其中肝素和直接凝血酶抑制剂能直接抑制凝血酶的活性,而华法林和抗血小板药物通过抑制凝血因子合成或血小板的聚集来起到抗凝血的作用。

这些药物在临床上广泛应用,能有效预防和治疗血栓性疾病,但使用时需密切观察患者的凝血功能和剂量调整,以确保治疗效果和避免不良反应的发生。