60%集中血管内皮,大部分经肝单核-巨 噬细胞系统破坏,不易进入胎盘,乳汁。

肾排:原型或部分代谢产物;抗凝活性t1/2 随剂量而异,个体差异大,肝、肾功能不 全则延长。

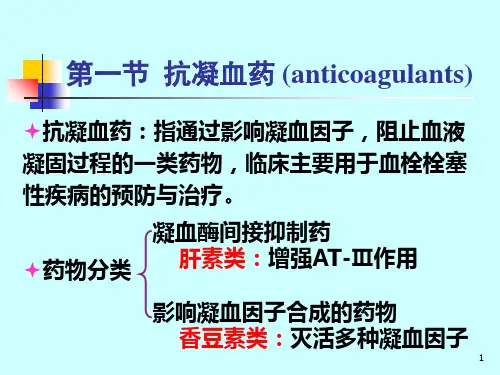

【药理作用】

1、抗凝作用

抗凝特点 - 体内、体外均有强大抗凝作用 - 口服无效,静脉或皮下注射 - 起效快(10min),作用时间(3~4h) 作用机制: - 增强抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)与凝血酶的亲和力 肝素与抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)结合,加速AT-Ⅲ 抑制凝血酶Ⅱa、Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa(含Ser) 的作用

前激肽释放酶(PK) 激肽释放酶(Ka) 高分子激肽原(HMWK) 血小板磷脂(PL或PF3)

凝 血 过 程

第一步:凝血酶原激 活物(Ⅹa)的形成

第二步:凝血酶 (Ⅱa)的形成

第三步:纤 维蛋白(Ⅰa ) 的形成

肝素(heparin)

1916年麦克莱恩(J.McLean) 首次发现具有抗凝血活性的物 质----肝素

应用:急性血栓栓塞性疾病、急性心肌梗 塞 静脉滴注

不良反应:出血并发症少见,是较好的第 二代溶栓药

纤维蛋白溶解抑制药(抗纤溶药)

抑制纤溶酶原激活酶,使纤溶酶原无法转 变成纤溶酶,表现出抗纤溶作用。

临床仅适用于纤维蛋白溶解活性增高的 出血,如产后出血,前列腺、肝、胰、肺等 手术出血。

不良反应少,但应用过量可致血栓,并 可能诱发心肌梗死。

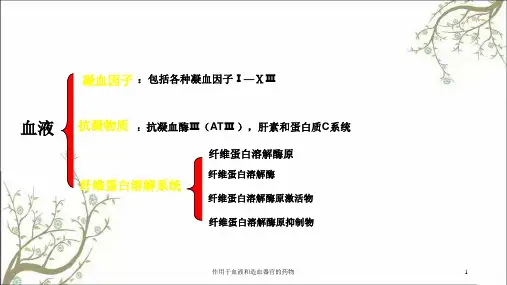

抗凝血活性

血流

抗凝蛋白

促凝血活性 凝血因子

纤溶蛋白 血管内皮抗凝功能

血小板 血管内皮促凝功能

栓倾 向

或

血

栓

形

成

血

血栓的形成

血栓形成的原因:血管内皮细胞的损伤和凝血机制的活化。 血栓形成涉及的因素:血流、血管壁、血小板、凝血因子