9.回复,再结晶及金属热加工

- 格式:pdf

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:47

第六章回复与再结晶(一)填空题1. 金属再结晶概念的前提是,它与重结晶的主要区别是。

2. 金属的最低再结晶温度是指,它与熔点的大致关系是。

3 钢在常温下的变形加工称,铅在常温下的变形加工称。

4.回复是,再结晶是。

5.临界变形量的定义是,通常临界变形量约在范围内。

6 金属板材深冲压时形成制耳是由于造成的。

7.根据经验公式得知,纯铁的最低再结晶温度为。

(二)判断题1.金属的预先变形越大,其开始再结晶的温度越高。

()2.变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。

()3.金属的热加工是指在室温以上的塑性变形过程。

()4.金属铸件不能通过再结晶退火来细化晶粒。

()5.再结晶过程是形核和核长大过程,所以再结晶过程也是相变过程。

();6 从金属学的观点看,凡是加热以后的变形为热加工,反之不加热的变形为冷加工。

()7 在一定范围内增加冷变形金属的变形量,会使再结晶温度下降。

( )8.凡是重要的结构零件一般都应进行锻造加工。

()9.在冷拔钢丝时,如果总变形量很大,中间需安排几次退火工序。

( )10.从本质上讲,热加工变形不产生加工硬化现象,而冷加工变形会产生加工硬化现象。

这是两者的主要区别。

( )(三)选择题1.变形金属在加热时发生的再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,这种新晶粒的晶型( )。

A.与变形前的金属相同 B 与变形后的金属相同C 与再结晶前的金属相同D.形成新的晶型2.金属的再结晶温度是( )A.一个确定的温度值B.一个温度范围 C 一个临界点D.一个最高的温度值3.为了提高大跨距铜导线的强度,可以采取适当的( )。

A.冷塑变形加去应力退火 B 冷塑变形加再结晶退火C 热处理强化D.热加工强化4 下面制造齿轮的方法中,较为理想的方法是( )。

A.用厚钢板切出圆饼再加工成齿轮B用粗钢棒切下圆饼再加工成齿轮C 由圆钢棒热锻成圆饼再加工成齿轮D.由钢液浇注成圆饼再加工成齿轮5.下面说法正确的是( )。

一、名词解释(每小题2分,共14分)1. 结构起伏:短程有序的原子集团就是这样处于瞬间出现,瞬间消失,此起彼伏,变化不定的状态之中仿佛在液态金属中不断涌现出一些极微小的固态结构一样,这种不断变化着的短程有序的原子集团称为结构起伏。

2. 非自发形核:在液态金属中总是存在一些微小的固相杂质质点,并且液态金属在凝固时还要和型壁相接触,于是晶核就可以优先依附于这些现成的固体表面上形成,这种形核方式就是非自发形核。

3. 相:相是指合金中结构相同、成份和性能均一并以界面相互分开的组成部分。

4. 柯氏气团:金属内部存在的大量位错线,在刃型位错线附近偏聚的溶质原子好像形成一个溶质原子“气团”,成为“柯氏气团”5. 选择结晶:固溶体合金结晶时所结晶出的固相成分与液相的成分不同,这种结晶出的晶体与母相的化学成分不同的结晶称为选择结晶。

6. 形变强化:在塑形变形过程中,随着金属内部组织的变化,金属的力学性能也将产生明显的变化,随着变形过程的增加,金属的强度、硬度增加,而塑形、韧性下降,这一现象称为形变强化。

7. 晶胞:晶格中能够完全反应晶格特征的最小几何单元。

二、选择题1.下列元素中能够扩大奥氏体相区的是( d )。

A WB MoC CrD Ni2.属于强碳化物形成元素的是( c )。

A W,Mo, CrB Mn, Fe, NiC Zr, Ti, NbD Si, Be, Co3.不能提高钢的淬透性的合金元素是( a )。

A CoB CrC MoD Mn4.调质钢中通常加入( c )元素来抑制第二类回火脆性。

A CrB NiC MoD V5. 下列钢种属于高合金钢的是( d )A 40CrB 20CrMnTiC GCr15D W18Cr4V6. 选出全是促进石墨化的元素的一组( b )A V、Cr、SB Al、Ni、SiC W、Mn、PD Mg、B、Cu7. 选出适合制作热作模具的材质( d )A 20CrMnTiB Cr12C 2Cr13D 5CrNiMo三、填空1. 铸锭组织的三个典型区域是(表层细晶粒区)、(内部柱状晶区)和(中心等轴晶区)。

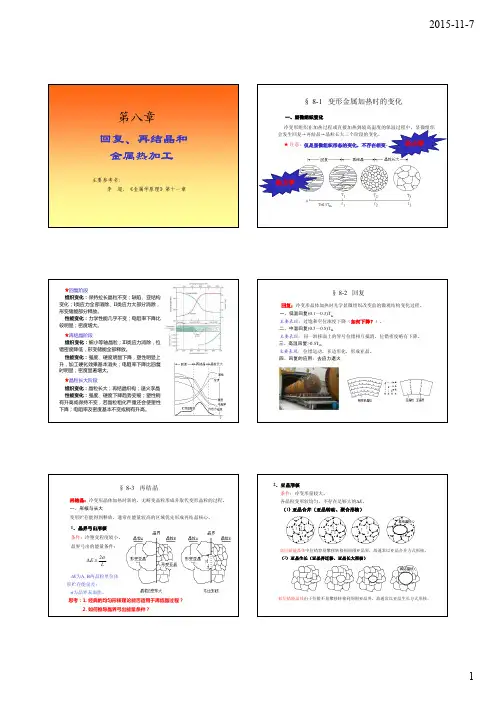

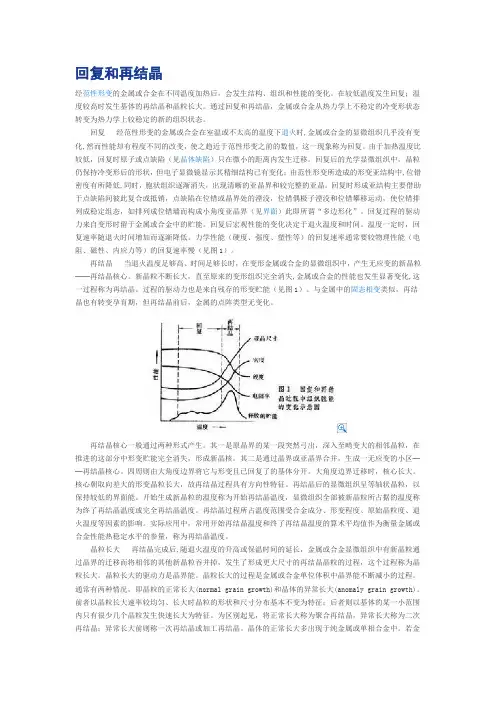

回复和再结晶经范性形变的金属或合金在不同温度加热后,会发生结构、组织和性能的变化。

在较低温度发生回复;温度较高时发生基体的再结晶和晶粒长大。

通过回复和再结晶,金属或合金从热力学上不稳定的冷变形状态转变为热力学上较稳定的新的组织状态。

回复经范性形变的金属或合金在室温或不太高的温度下退火时,金属或合金的显微组织几乎没有变化,然而性能却有程度不同的改变,使之趋近于范性形变之前的数值,这一现象称为回复。

由于加热温度比较低,回复时原子或点缺陷(见晶体缺陷)只在微小的距离内发生迁移。

回复后的光学显微组织中,晶粒仍保持冷变形后的形状,但电子显微镜显示其精细结构已有变化;由范性形变所造成的形变亚结构中,位错密度有所降低,同时,胞状组织逐渐消失,出现清晰的亚晶界和较完整的亚晶。

回复时形成亚结构主要借助于点缺陷间彼此复合或抵销,点缺陷在位错或晶界处的湮没,位错偶极子湮没和位错攀移运动,使位错排列成稳定组态,如排列成位错墙而构成小角度亚晶界(见界面)此即所谓“多边形化”。

回复过程的驱动力来自变形时留于金属或合金中的贮能。

回复后宏观性能的变化决定于退火温度和时间。

温度一定时,回复速率随退火时间增加而逐渐降低。

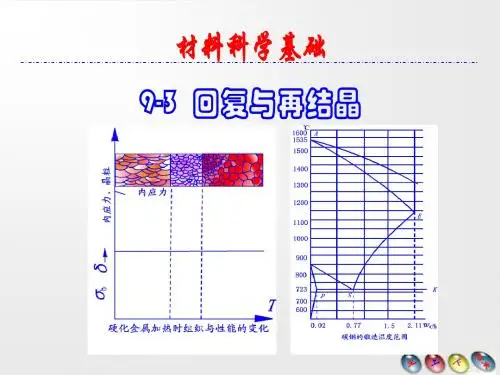

力学性能(硬度、强度、塑性等)的回复速率通常要较物理性能(电阻、磁性、内应力等)的回复速率慢(见图1)。

再结晶当退火温度足够高、时间足够长时,在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒──再结晶核心。

新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶。

过程的驱动力也是来自残存的形变贮能(见图1)。

与金属中的固态相变类似,再结晶也有转变孕育期,但再结晶前后,金属的点阵类型无变化。

再结晶核心一般通过两种形式产生。

其一是原晶界的某一段突然弓出,深入至畸变大的相邻晶粒,在推进的这部分中形变贮能完全消失,形成新晶核。

其二是通过晶界或亚晶界合并,生成一无应变的小区──再结晶核心。

第六章金属与合金的回复与再结晶复习题金属与合金的回复与再结晶复习题一、名词解释:1. 回复:指冷塑性变形的金属在加热时,在显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。

2. 再结晶:是指冷变形金属加热到一定温度之后,在原来的变形组织中重新产生无畸变的新等轴晶粒,而性能也发生明显的变化,并恢复到冷变形之前状态的过程。

3. 临界变形度:使晶粒发生异常长大的变形度(2~10%)生产上应尽量避免在临界变形度范围内进行塑性加工变形。

4. 热加工:在金属的再结晶温度以上的塑性变形加工称为热加工。

5. 冷加工:在金属的再结晶温度以下的塑性变形加工称为冷加工。

二、填空题:1.变形金属的最低再结晶温度是指通常用经大变形量(70%以上)的冷塑性变形的金属,经一小时加热后能完全再结晶(>95%的转变量)的最低温度为再结晶温度。

2.钢在常温下的变形加工称为加工,而铅在常温下的变形加工称为热加工。

3.影响再结晶开始温度的因素预变形度、金属的熔点、微量杂质和合金元素、加热速度、保温时间。

4.再结晶后晶粒的大小主要取决于预变形度和加热温度。

5.金属在塑性变形时所消耗的机械能,绝大部分(占90%)转变成。

6.但有一小部分能量(约10%)是以增加金属晶体缺陷(空位和位错)和因变形不均匀而产生弹性应变的形式(残余应力)储存起来,这种能量我们称之为形变储存能。

7.金属在热加工过程中,由于加工温度高于再结晶温度,金属在塑性变形过程中同时发生回复(动态回复)与再结晶(动态再结晶),使其发生软化。

三、判断题:1.金属的预先变形度越大,其开始再结晶的温度越高。

(×)2.其它条件相同,变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。

(√)3.金属铸件可以通过再结晶退火来细化晶粒。

(×)4.热加工是指在室温以上的塑性变形加工。

(×)5.再结晶能够消除加工硬化效果,是一种软化过程。

金属热加工中的回复与再结晶在金属热加工过程中,材料的微观结构和性能会发生变化,以适应加工过程中的高温和应力条件。

其中,回复和再结晶是两个非常重要的过程,它们对金属热加工的质量和最终产品的性能有着至关重要的影响。

回复是指在一定温度和应力作用下,金属内部微观结构发生调整的过程。

这个过程可以消除部分或全部加工过程中的应力,使材料恢复到接近原始态的稳定结构。

回复主要通过位错的滑移和攀移来实现。

在回复过程中,位错发生相对移动,进而重新排列成较为规则的几何排列,从而减少材料内部的应力。

这种排列的改变可以在一定程度上提高材料的塑性和韧性。

在金属热加工过程中,回复现象可以被用来消除加工产生的残余应力,提高材料的力学性能。

例如,在锻造和轧制过程中,适当的回复可以降低残余应力,提高产品的质量。

回复还可以改善材料的尺寸精度和稳定性。

再结晶是指金属在高温下失去有序的晶体结构,然后在较低的温度下重新获得有序结构的过程。

这个过程通常包括晶核的形成和晶核的长大两个阶段。

再结晶主要通过形核和长大来实现。

在形核阶段,金属内部形成新的晶核,这个过程需要一定的能量。

在长大阶段,新的晶核不断吸收周围的原子,使其体积不断增大。

在金属热加工过程中,再结晶现象可以用来细化材料的晶粒,提高其力学性能。

例如,在铸造和热处理过程中,适当的再结晶可以细化材料内部的晶粒结构,提高其强度和韧性。

再结晶还可以消除材料内部的残余应力,提高其尺寸精度和稳定性。

回复和再结晶是两个相互、相互影响的过程。

在金属热加工过程中,回复主要发生在再结晶之前,它可以消除加工过程中产生的残余应力,为再结晶创造良好的条件。

而再结晶则是在回复的基础上,通过形核和长大等过程,使金属内部结构重新有序化,进一步提高材料的性能。

回复和再结晶对金属热加工性能的影响也十分重要。

在适当的条件下,回复和再结晶可以有效地提高材料的强度、韧性、尺寸精度和稳定性等指标,使产品具有更好的使用性能。

因此,在实际金属热加工过程中,应充分考虑回复和再结晶的影响,通过优化工艺参数来获得高质量的产品。

回复与再结晶的异同点在材料科学领域,回复和再结晶是两种常见的微观组织演变过程。

它们都是通过热力学和动力学控制的原子移动和晶界迁移来实现的。

虽然它们都与晶体的再生和再生有关,但它们之间有许多重要的异同点。

本文将分析回复和再结晶的异同点,并讨论它们的应用。

回复和再结晶的定义回复是指晶粒在几乎不改变其形状的情况下重新排列,以消除应力和增强材料的韧性。

回复的发生通常是在材料经历了一些变形后,例如冷加工或热加工。

回复的过程中,原来的晶界被消除,晶粒内部的位错被消除,晶粒的取向被重新排列。

回复可以分为静态回复和动态回复,静态回复是在低温下进行的,而动态回复是在高温下进行的。

再结晶是指在材料经历了一定程度的变形之后,晶粒重新长大并形成新的晶粒。

再结晶发生的过程中,原来的晶粒被分解成很小的晶粒,这些小的晶粒被称为再结晶晶粒。

再结晶晶粒的取向通常是随机的,这意味着再结晶后的材料具有更好的韧性和可塑性。

再结晶可以分为动态再结晶和静态再结晶,动态再结晶是在高应变速率下进行的,而静态再结晶是在低应变速率下进行的。

回复和再结晶的异同点虽然回复和再结晶都是晶体的再生和再生过程,但它们之间有许多重要的异同点。

下面是回复和再结晶的异同点:相似点:1. 晶体的再生和再生:回复和再结晶都是晶体的再生和再生过程,旨在消除应力和增强材料的韧性。

2. 热力学和动力学控制:回复和再结晶都是通过热力学和动力学控制的原子移动和晶界迁移来实现的。

3. 都需要一定的变形:回复和再结晶都需要材料经历一定程度的变形,以激发原子的移动和晶界的迁移。

4. 都可能发生在同一温度范围内:回复和再结晶都可能发生在相同的温度范围内,但需要不同的应变速率。

不同点:1. 晶界的变化:回复的过程中,原来的晶界被消除,而再结晶的过程中,原来的晶粒被分解成很小的晶粒,这些小的晶粒被称为再结晶晶粒。

2. 晶粒的取向:回复的过程中,晶粒的取向被重新排列,而再结晶的过程中,再结晶晶粒的取向通常是随机的。

第九章 回复、再结晶与金属热加工金属经过塑性变形,会发生加工硬化现象,而且内部产生残余内应力。

为了去除内应力,或者为了消除加工硬化现象以便继续变形,需要对冷变形金属进行加热处理。

由于变形金属内部存在严重的晶格畸变,原子处于不稳定状态,本身就有向稳定状态转变的倾向。

加热时,原子的活动扩散能力提高了,促使其向稳定状态转变,并使金属的组织结构和性能发生变化。

这种变化可分为回复(recovery )、再结晶(recrystallization )和晶粒长大(grain growth )这三个阶段,如图4.11所示。

9-1 回复回复是指冷变形金属在加热温度较低时,金属中的一些点缺陷和位错的迁移,使晶格畸变逐渐减小,内应力逐渐降低的过程。

这时因为原子活动能力不大,所以金属的晶粒大小和形状尚无明显的变化,因而其强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,而只会使内应力及电阻率等理化性能显著降低。

工业上,对冷变形后金属要保持其因加工硬化而提高的强度、硬度,又需消除残余内应力的,则可在低温回复阶段加热保温,以基本去除其内应力,这种热处理称为去应力退火。

例如,用冷拉钢丝绕制弹簧,绕成后应在280~300℃消除应力退火使其定形。

回复 再结晶晶粒长大晶粒度内应力强度塑性加热温度组织变化性质变化图4.11 变形金属加热时组织和性能变化的示意图9-2 再结晶冷变形金属的加热温度高于回复阶段以后,当温度继续升高时,由于原子活动能力增大,金属的显微组织发生明显的变化,由破碎拉长或压扁的晶粒变为均匀细小的等轴晶粒。

这一过程实质上是一个新晶粒重新形核和长大的过程,故称为“再结晶”。

再结晶以后,只是晶粒外形发生了变化,而晶格类型并未变,仍与原始晶粒相同。

再结晶的晶核一般是在变形晶粒的晶界或滑移带及晶格畸变严重的地方形成,晶核形成后,依靠原子的扩散移动,向附近周围长大,直至各晶核长大到相互接触,形成新的等轴晶粒为止。

通过再结晶,金属的显微组织发生了彻底的改变,故其强度和硬度显著降低,而塑性和韧性大大提高,加工硬化现象得以消除,变形金属的所有机械和物理性能全部恢复到冷变形以前的状态。