金属的塑性变形与再结晶-材料科学基础学习知识-实验-06

- 格式:doc

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:13

实验十塑性变形和再结晶一、实验目的1. 研究金属冷变形过程机器组织性能的变化。

2. 研究冷变形金属在加热时组织性能的变化。

3. 了解金属的再结晶温度和再结晶后晶粒大小的影响因素。

4. 初步学会测定晶粒度的方法。

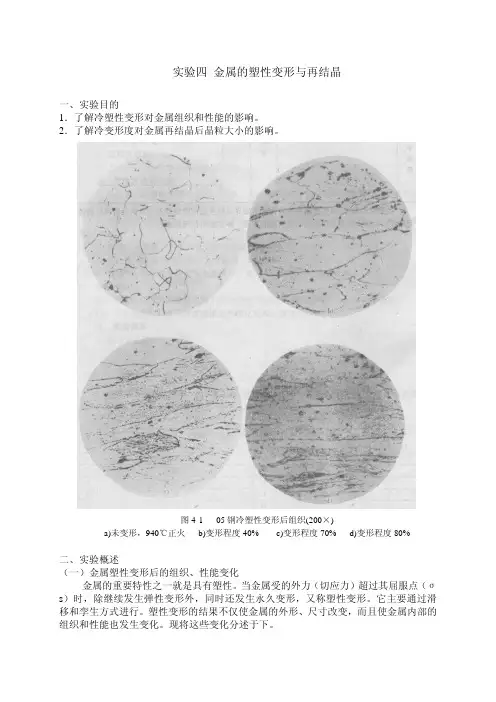

二、实验内容说明金属经冷加工变形后,其组织和性能均发生变化:原先的等轴晶组织,随着塑性变形量的增大,其晶粒沿变形方向逐渐伸长,变形度越大,则伸长也越显著;当变形度很大时,其组织呈纤维状。

随着组织的变化,金属的性能也发生改变:强度硬度增高,塑性则逐渐下降,即产生了“加工硬化”。

经冷变形后的金属加热到再结晶温度时,又会发生相反转变。

新的无应变的晶粒取代原先变形的晶粒,金属的性能也恢复到变形前的情况,这一过程称为再结晶。

再结晶温度与金属本性、杂质含量、冷变形程度、保温时间、材料的原始晶粒度等有关。

再结晶所产生的晶粒大小在很大程度上取决于冷变形程度的大小,在某一变形度变形,再经退火处理后晶粒异常粗大,该变形度称为临界变形度,它使材料性能恶化,是压力加工中切忌的问题。

本实验主要以低碳钢为对象,分析其塑性变形和再结晶过程中显微组织的变化。

观察经一定冷变形后不同退火温度下低碳钢的显微组织,测定再结晶度,此外对不同冷变形度的低碳钢材料进行高温退火,测定晶粒度,从而确定临界变形度。

三、实验步骤1. 教师讲解金属塑性变形与再结晶的组织状态,介绍用对照法、割线法测定晶粒度的方法。

2. 观察纯铁经10%,15%,20%,50%,70%变形度变形后的显微组织。

描绘其组织特征。

3. 观察纯铁经70%变形度在400℃,450℃,500℃,600℃,850℃退火半小时后的试样,一组五只,从中找得再结晶后晶粒大小与退火温度之间的定性关系。

4. 观察纯铁经10%,20%,30%,50%,70%五种变形度变形后在850℃退火半小时后组织,分别用对照法和割线法测得其晶粒度,确定其临界变形度的大致范围。

5. 观察并描绘纯铁冷变形的滑移线和冲击载荷下产生的机械双晶及纯锌压延后机械双晶、黄铜的退火双晶。

金属的塑性变形与再结晶实验目的:1. 研究低碳钢在塑性变形后组织性能的变化规律。

2. 讨论塑性变形后低碳钢在加热时组织与性能的变化规律。

3.了解变形程度对再结晶后晶粒大小的影响。

实验设备及材料:1.各种变形的低碳钢式样一套。

2.同一变形度(51%)的式样一套。

3.洛氏硬度计,加热炉,金相显微镜及砂纸,抛光机和侵蚀剂。

4.塑性变形后再结晶的工业纯铁显微式样一套。

5.不同变形度经再结晶后具有不同晶粒度的铝片式样一套。

实验步骤:1.每人领取两块式样,一块用于研究不同形变程度对硬度的影响,另一块研究不同温度对性能的影响。

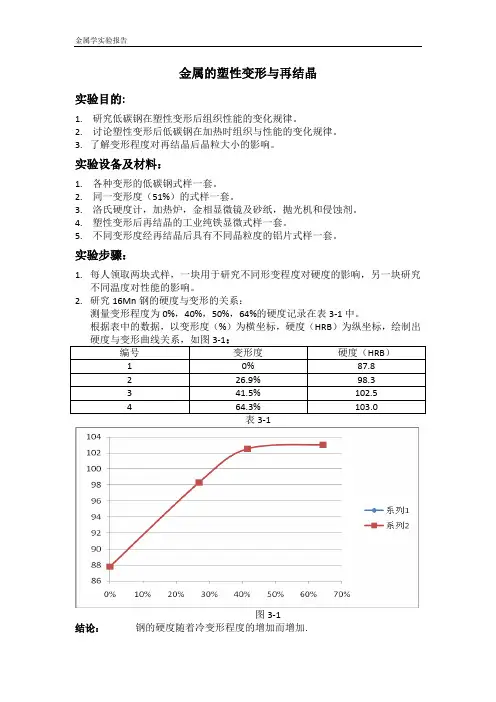

2.研究16Mn钢的硬度与变形的关系:测量变形程度为0%,40%,50%,64%的硬度记录在表3-1中。

根据表中的数据,以变形度(%)为横坐标,硬度(HRB)为纵坐标,绘制出硬度与变形曲线关系,如图3-1:编号变形度硬度(HRB)1 0% 87.82 26.9% 98.33 41.5% 102.54 64.3% 103.0表3-1图3-1结论:钢的硬度随着冷变形程度的增加而增加.3.研究变形后的16Mn钢加热是硬度的变化:以同一变形程度51%的16Mn钢试样,测量其硬度后,分别加热至100℃,300℃,500℃,550℃,600℃,700℃,800℃保温30分钟后测量硬度,将数据列入表3-2中。

根据表3-2中的数据,以加热温度为横坐标,硬度为纵坐标,绘制出加热温度与硬度的曲线关系如图3-2。

同一塑性变形后16Mn钢加热时硬度的变化:编号加热温度保温时间硬度(HRB)1 100℃30min 982 300℃30min 953 500℃30min 944 550℃30min 725 600℃30min 556 700℃30min 517 800℃30min 45表3—2图3-2结论:随着16Mn钢塑性变形后加热温度升高,硬度减小,加热温度小于500℃时,硬度减小不明显加热温度大于500℃时,随着加热温度升高,硬度急剧减小。

5 材料的形变和再结晶材料在加工制备过程中或是制成零部件后的工作运行中都要受到外力的作用。

材料受力后要发生变形,外力较小时产生弹性变形;外力较大时产生塑性变形,而当外力过大时就会发生断裂。

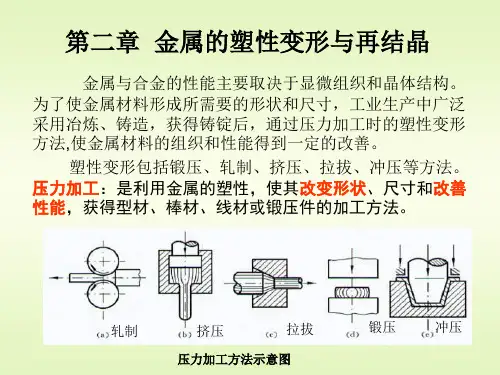

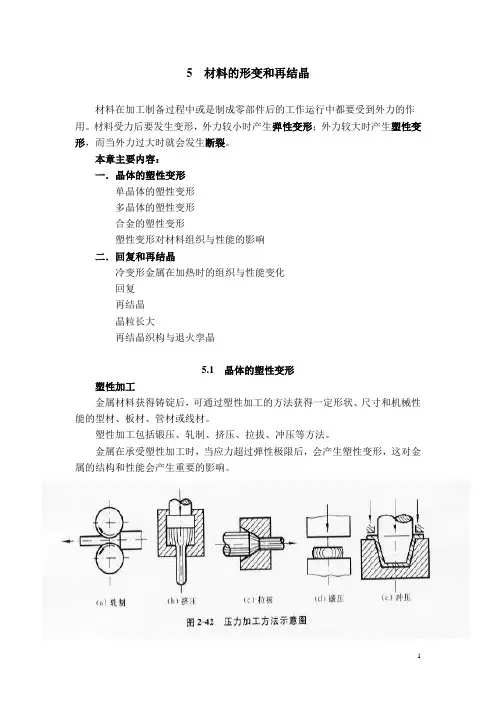

本章主要内容:一.晶体的塑性变形单晶体的塑性变形多晶体的塑性变形合金的塑性变形塑性变形对材料组织与性能的影响二.回复和再结晶冷变形金属在加热时的组织与性能变化回复再结晶晶粒长大再结晶织构与退火孪晶5.1 晶体的塑性变形塑性加工金属材料获得铸锭后,可通过塑性加工的方法获得一定形状、尺寸和机械性能的型材、板材、管材或线材。

塑性加工包括锻压、轧制、挤压、拉拔、冲压等方法。

金属在承受塑性加工时,当应力超过弹性极限后,会产生塑性变形,这对金属的结构和性能会产生重要的影响。

5.1.1 单晶体的塑性变形单晶体塑性变形的两种方式:滑移孪生滑移:滑移是晶体在切应力的作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿着某些晶面和晶向发生相对滑动。

滑移线:为了观察滑移现象,可将经良好抛光的单晶体金属棒试样进行适当拉伸,使之产生一定的塑性变形,即可在金属棒表面见到一条条的细线,通常称为滑移线.滑移带:在宏观及金相观察中看到的滑移带并不是单一条线,而是由一系列相互平行的更细的线所组成的,称为滑移带。

滑移系:塑性变形时位错只沿着一定的晶面和晶向运动,这些晶面和晶向分别称为“滑移面”和“滑移方向”。

一个滑移面和此面上的一个滑移方向结合起来组成一个滑移系。

滑移的临界分切应力τk晶体的滑移是在切应力作用下进行的,但其中许多滑移系并非同时参与滑移,而只有当外力在某一滑移系中的分切应力达到一定临界值时,该滑移系方可以首先发生滑移,该分切应力称为滑移的临界分切应力。

滑移的特点晶体的滑移并不是晶体的一部分相对于另一部分同时做整体的刚性的移动,而是通过位错在切应力作用下沿着滑移面逐步移动的结果,因此实际滑移的临界分切应力τk 比理论计算的低得多。

(滑移面为原子排列最密的面)单晶体滑移时,除滑移面发生相对位移外,往往伴随着晶面的转动。

第五章金属的塑性成形和再结晶教学目的及要求通过本章学习,使学生们掌握金属材料变形的过程,塑性变形对组织与性能的影响,变形金属在加热时转变:回复与再结晶。

主要内容1.塑性变形对金属的组织和性能的影响2.冷变形金属加热过程中组织和性能的变化-回复与再结晶3.金属的热加工冷加工的区别学时安排讲课2学时。

教学重点1.塑性变形对组织与性能的影响2.回复与再结晶教学难点1.塑性变形的机理2.回复与再结晶教学过程一、基本概念1.金属的塑料成形,又称压力加工指金属材料在外力作用下发生塑性变形的过程。

在工业生产上,将钢锭锻造、挤压、轧制、拉拔成各种型钢、钢板、钢管或钢丝等规定尺寸和形状的零件和产品的过程都属金属的塑性成形。

2.目的(1)获得规定形状和尺寸的零件和产品;(2)改善金属的组织和性能。

3.金属塑性变形的分类按加工温度是否高于再结晶温度分为两种:冷塑性变形(冷加工):指在金属再结晶温度以上进行的塑性变形加工,T < T再;热塑性变形(热加工):指在金属再结晶温度以上进行的塑性变形加工,T > T再。

纯金属:T再≈(0.35~0.4)T熔(K)合金:T再≈(0.5~0.7)T熔(K)一、金属的塑性变形1.单晶体的塑性变形主要方式:滑移和孪生。

一般以滑移为主,孪生通常是在滑移难以进行时发生,是为了进一步滑移。

机理:由于晶体中位错的存在降低了晶体的变形抗力。

在外力作用下,通过位错的传递,晶体发生滑移和孪生,从而实现金属的塑性变形。

实质:是由位错的移动来实现的。

金属的晶格类型不同,塑性变形的难易程度不同:面心立方晶格金属最易发生塑性变形,所以塑性较好;其次是体心立方多属,密排六方晶格的金属塑性相对较差。

2.多晶体的塑性变形—实际金属变形方式:滑移+晶位的转动影响因素:晶粒位向和晶界。

(1)晶粒位向不一致,变形时各晶粒间要相互协调:(2)晶界的影响:一方面是阻碍位错滑移,使变形抗力增大;另一方面是协调变形,晶界自身发生变形,使处于不同变形量的相邻晶粒保持连续。

实验六 金属的塑性变形与再结晶(Plastic Deformation and Recrystallization of Metals ) 实验学时:2 实验类型:综合前修课程名称:《材料科学导论》适用专业:材料科学与工程一、实验目的1. 观察显微镜下变形孪晶与退火孪晶的特征;2. 了解金属经冷加工变形后显微组织及机械性能的变化;3. 讨论冷加工变形度对再结晶后晶粒大小的影响。

二、概述1. 显微镜下的滑移线与变形孪晶金属受力超过弹性极限后,在金属中将产生塑性变形。

金属单晶体变形机理指出,塑性变形的基本方式为:滑移和孪晶两种。

所谓滑移,是晶体在切应力作用下借助于金属薄层沿滑移面相对移动(实质为位错沿滑移面运动)的结果。

滑移后在滑移面两侧的晶体位向保持不变。

把抛光的纯铝试样拉伸,试样表面会有变形台阶出现,一组细小的台阶在显微镜下只能观察到一条黑线,即称为滑移带。

变形后的显微组织是由许多滑移带(平行的黑线)所组成。

在显微镜下能清楚地看到多晶体变形的特点:① 各晶粒内滑移带的方向不同(因晶粒方位各不相同);② 各晶粒之间形变程度不均匀,有的晶粒内滑移带多(即变形量大),有的晶粒内滑移带少(即变形量小);③ 在同一晶粒内,晶粒中心与晶粒边界变形量也不相同,晶粒中心滑移带密,而边界滑移带稀,并可发现在一些变形量大的晶粒内,滑移沿几个系统进行,经常看见双滑移现象(在面心立方晶格情况下很易发现),即两组平行的黑线在晶粒内部交错起来,将晶粒分成许多小块。

(注:此类样品制备困难,需要先将样品进行抛光,再进行拉伸,拉伸后立即直接在显微镜下观察;若此时再进行样品的磨光、抛光,滑移带将消失,观察不到。

原因是:滑移带是位错滑移现象在金属表面造成的不平整台阶,不是材料内部晶体结构的变化,样品制备过程会造成滑移带的消失。

)另一种变形的方式为孪晶。

不易产生滑移的金属,如六方晶系的镉、镁、铍、锌等,或某些金属当其滑移发生困难的时候,在切应力的作用下将发生的另一形式的变形,即晶体的一部分以一定的晶面(孪晶面或双晶面)为对称面,与晶体的另一部分发生对称移动,这种变形方式称为孪晶或双晶。

实验六金属的塑性变形与再结晶

(Plastic Deformation and Recrystallization of Metals)实验学时:2 实验类型:综合

前修课程名称:《材料科学导论》

适用专业:材料科学与工程

一、实验目的

1.观察显微镜下变形孪晶与退火孪晶的特征;

2.了解金属经冷加工变形后显微组织及机械性能的变化;

3.讨论冷加工变形度对再结晶后晶粒大小的影响。

二、概述

1.显微镜下的滑移线与变形孪晶

金属受力超过弹性极限后,在金属中将产生塑性变形。

金属单晶体变形机理指出,塑性变形的基本方式为:滑移和孪晶两种。

所谓滑移,是晶体在切应力作用下借助于金属薄层沿滑移面相对移动(实质为位错沿滑移面运动)的结果。

滑移后在滑移面两侧的晶体位向保持不变。

把抛光的纯铝试样拉伸,试样表面会有变形台阶出现,一组细小的台阶在显微镜下只能观察到一条黑线,即称为滑移带。

变形后的显微组织是由许多滑移带(平行的黑线)所组成。

在显微镜下能清楚地看到多晶体变形的特点:① 各晶粒内滑移带的方向不同(因晶

粒方位各不相同);② 各晶粒之间形变程度不均匀,有的晶粒内滑移带多(即变形量大),有的晶粒内滑移带少(即变形量小);③ 在同一晶粒内,晶粒中心与晶粒边界变形量也不相同,晶粒中心滑移带密,而边界滑移带稀,并可发现在一些变形量大的晶粒内,滑移沿几个系统进行,经常看见双滑移现象(在面心立方晶格情况下很易发现),即两组平行的黑线在晶粒内部交错起来,将晶粒分成许多小块。

(注:此类样品制备困难,需要先将样品进行抛光,再进行拉伸,拉伸后立即直接在显微镜下观察;若此时再进行样品的磨光、抛光,滑移带将消失,观察不到。

原因是:滑移带是位错滑移现象在金属表面造成的不平整台阶,不是材料内部晶体结构的变化,样品制备过程会造成滑移带的消失。

)

另一种变形的方式为孪晶。

不易产生滑移的金属,如六方晶系的镉、镁、铍、锌等,

或某些金属当其滑移发生困难的时候,在切应力的作用下将发生的另一形式的变形,即晶体的一部分以一定的晶面(孪晶面或双晶面)为对称面,与晶体的另一部分发生对称移动,这种变形方式称为孪晶或双晶。

孪晶的结果是:孪晶面两侧晶体的位向发生变化,呈镜面对称。

所以孪晶变形后,由

于对光的反射能力不同,在显微镜下能看到较宽的变形痕迹——孪晶带或双晶带。

在密排六方结构的锌中,由于其滑移系少,则易以孪晶方式变形,在显微镜下看到变形孪晶呈发亮的竹叶状特征。

(注:孪晶是材料内部晶体结构上的变化,样品制备过程不会造成孪晶的消失。

)

对体心立方结构的Fe -α,在常温时变形以滑移方式进行;而在0℃以下受冲击载荷

时,则以孪晶方式变形;而面心立方结构大多是以滑移方式变形的。

2.变形程度对金属组织和性能的影响

若变形前金属为等轴晶粒,则,经微量变形后晶粒内即有滑移带出现,经过较大的变形

后即发现晶粒被拉长,变形程度愈大,晶粒被拉得愈长;当变形程度很大时,则加剧了晶粒沿一定方向伸长,晶粒内部被许多的滑移带分割成细小的小块,晶界与滑移带分辨不清,呈纤维状组织。

(注:实验中观察的Fe -α、单相黄铜形变组织中看不到滑移带)

由于变形的结果,滑移带附近晶粒破碎,产生较严重的晶格歪扭,造成临界切应力提高,

使继续变形发生困难,即产生了所谓加工硬化现象。

随变形程度的增加,金属的硬度、强度、矫顽力、电阻增加,而塑性和韧性下降。

3.形变金属在加热后组织和性能的影响

加工硬化后的金属,由于晶粒破碎,晶格歪扭、位错密度、空位和间隙原子等缺陷的增加,使其内能增加,金属处于不稳定状态,有力求恢复到稳定状态的趋势,加热则为之创造了条件,促进这一过程的进行。

变形后的金属在较低温度加热时,金属内部的应力部分消除,歪曲的晶格恢复正常但显微组织没有变化,原来拉长的晶粒仍然是伸长的。

这个过程是靠原子在一个晶粒范围内的移动来实现的,称为回复。

这时金属可部分地恢复机械性能,而物理性能,如导电性,几乎全部恢复。

变形后金属加热到再结晶温度以上时,发生再结晶过程,显微组织发生显著变化。

再

结晶使金属中被拉长的晶粒消失,生成新的无内应力的等轴晶粒,机械性能完全恢复。

如变形60%的α-黄铜经270℃再结晶退火后,其组织是由许多细小的等轴晶粒及原来

纤维状组织组成;温度继续升高,纤维状组织全部消失为等轴晶粒。

此后温度再升高,就发生积聚再结晶;温度愈高,晶粒愈大。

在单相黄铜-α组织内,经再结晶退火后能看到明显的退火孪晶,它是与基体颜色不同、

边很直的小块。

退火孪晶的产生是再结晶过程中,面心立方结构的新晶粒界面在推移过程中发生层错现象所致。

对于立方晶系的金属,当变形度达到70~80%以上时,最低(开始)的再结晶温度与

熔点有如下关系:

(绝对温度)熔化再T T 4.0

金属中有杂质存在时,最低的再结晶温度显著变化。

在大多数情况下,杂质均使再结晶

温度升高。

为了消除加工硬化现象,通常退火温度要比其最低再结晶温度高出100~200℃。

变形金属经过再结晶后的晶粒度,不仅会影响其强度和塑性,而且还会显著影响动载下

的冲击韧性值。

再结晶后晶粒的大小,不仅与再结晶退火的温度有关,而且与再结晶退火前的变形度有

关。

在同一再结晶退火温度下,晶粒度的大小与预先变形程度的关系,如下图所示:

晶

粒

大

小

临界变形度

预先变形程度

当变形度很小时,由于晶格歪扭程度很小,不足以引起再结晶,故晶粒大小不变;当变形度在2~10%范围内时,金属中变形极不均匀,再结晶时形核数量很少,再结晶后晶粒度很不均匀,晶粒极易相互吞并长大,这样的变形度称“临界变形度”。

大于临界变形度后,

随着变形度的增加,变形愈均匀,再结晶时的形核率愈大,再结晶后的晶粒便愈细。

在进行冷塑性变形时,应尽量避免在临界变形度下变形,而采用较大的变形度,以获得较细小的晶粒。

临界变形度,因金属的本性及纯度而异,铁为7~15%,铝为2~4%。

三、实验设备和材料

⑴金相显微镜;

⑵常温下,变形度为10%的锌变形孪晶试样;

⑶变形度为60%的α-黄铜,经过270℃、350℃、550℃、750℃退火30min的一组金相试样;

⑷变形度为0%、20%、40%、60%的工业纯铁金相试样一组;

⑸工业纯铁低温冲击试样;

⑹纯铝片不同变形度对再结晶晶粒大小影响组样

四、实验内容和步骤

⒈测定纯铝再结晶后晶粒大小与变形度的关系;

⒉测量、记录工业纯铁不同变形度(0、20、40、60%)试样的硬度(HRB);

⒊观察工业纯铁不同变形度(0%、20%、40%、60%)试样的显微组织;

⒋观察锌的变形孪晶、60%变形度的α-黄铜的纤维组织;

⒌观察α-黄铜经60%形变后,不同再结晶温度对再结晶晶粒大小的影响及退火孪晶的特征。

五、实验过程

⒈根据实际观察、图片,简述单相多晶体材料在变形情况下,等轴晶晶粒的形貌变化:

(

)

由本组试样,希望建立明确的感性认识:等轴晶粒在不断加大的变形度的条件下形貌的变化;不同晶粒在变形时参与形变的程度的差异。

工业纯铁20%形变工业纯铁40%形变

工业纯铁60%形变工业纯铁60%形变750度再结晶

工业纯铁20%形变后不同晶粒内部显微硬度测试

⒉观察变形度为60%的α-黄铜,经过270℃、350℃、550℃、750℃退火30min 的一组金相试样。

根据观察、图片,了解再结晶温度对再结晶晶粒大小的影响效果。

黄铜60%形变黄铜60%形变270度再结晶

黄铜60%形变350度再结晶黄铜60%形变550度再结晶

黄铜60%形变750度再结晶

270℃退火与未退火时的区别在于:()。

350℃退火与550℃退火的区别在于:()。

由750℃退火组织,说明退火孪晶的特点是:

()。

⒊根据Zn孪晶样品观察、图片,了解形变的另一种方式是:()。

纯锌形变孪晶

Zn出现孪晶现象的原因是:()。

⒋工业纯铁在0℃以下接受冲击时,会出现与常规条件下的不同形变方式:()。

工业纯铁低温冲击

其孪晶形貌是:();与划痕如何区别:

(

)。

根据工业纯铁低温冲击样品与常规条件下变形样品的比较,同学们可以知道:同样的材料,在不同的变形条件下,变形的方式会()。

⒌记录不同变形度的工业纯铁的硬度值(HRB):

(

)。

⒍根据教师提供的样品组,建立纯铝片“变形度与再结晶后晶粒大小”的关系曲线,讨论变形度对纯铝片再结晶晶粒大小的影响。

⒎请记录下列组织的金相组织形貌:

工业纯铁的不同变形度的连续组织形貌;单相黄铜60%形变550或750℃再结晶退火的组织;锌的形变孪晶、工业纯铁低温冲击孪晶形貌。

工业纯铁0% 工业纯铁20% 工业纯铁40% 工业纯铁60%

,.

工业纯铁低温冲击锌的形变孪晶黄铜60%形变再结晶退火

(退火温度:)。