回复与再结晶

- 格式:wps

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

一文看懂回复和再结晶回复和再结晶一、冷变形金属在加热时的组织与性能变化金属和合金经塑性变形后,由于空位、位错等结构缺陷密度的增加,以及畸变能(晶体缺陷所储存的能量)的升高将使其处于热力学不稳定的高自由能状态,具有自发恢复到变形前低自由能状态的趋势,但在室温下,因温度低,原子活动能力小,恢复很慢,一旦受热,温度较高时,原子扩散能力提高,组织、性能会发生一系列变化。

这一变化过程随加热温度的升高可表现为三个阶段:回复:指新的无畸变晶粒出现之前所产生的亚结构和性能变化的阶段。

在此阶段,组织:由于不发生大角度晶界的迁移,晶粒的形状和大小与变形态相同,仍为纤维状或扁平状。

性能:强度与硬度变化很小,内应力、电阻明显下降。

(回复是指冷塑性变形的金属在(较低温度下进行)加热时,在光学显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。

)再结晶:指出现无畸变的等轴新晶粒逐步取代变形晶粒的过程。

在此阶段,组织:首先在畸变度大的区域产生新的无畸变晶粒的核心,然后逐渐消耗周围的变形基体而长大,直到变形组织完全改组为新的、无畸变的细等轴晶粒为止。

性能:强度与硬度明显下降,塑性提高,消除了加工硬化,使性能恢复到变形前的程度。

晶粒长大:指再结晶结束之后晶粒的继续长大。

在此阶段,在晶界表面能的驱动下,新晶粒相互吞食而长大,最后得到较稳定尺寸的晶粒。

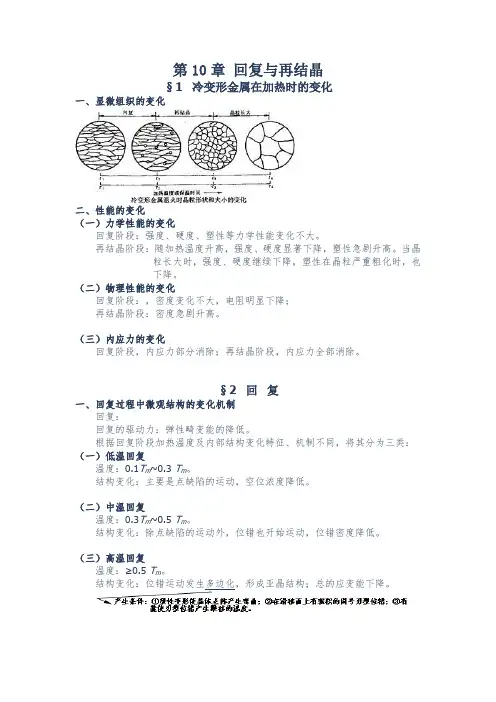

显微组织的变化:回复阶段:显微组织仍为纤维状,无可见变化。

再结晶阶段:变形晶粒通过形核长大,逐渐转变为新的无畸变的等轴晶粒晶粒长大阶段:晶界移动,晶粒粗化,达到相对稳定的形状和尺寸。

性能变化:回复阶段:强度、硬度略有下降,塑性略有提高;密度变化不大,电阻明显下降。

再结晶阶段:强度、硬度明显下降,塑性明显提高;密度急剧升高。

晶粒长大阶段:强度、硬度继续下降,塑性继续提高;粗化严重时下降。

二、回复1. 回复动力学上图同一变形程度的多晶体铁在不同温度退火时,屈服强度的回复动力学曲线特点:(1)没有孕育期;(2)在一定温度下,初期的回复速率很大,随后即逐渐变慢,直至趋近于零;(3)每一温度的恢复程度有一极限值,退火温度越高,这个极限值也越高,而达到此一极限值所需的时间则越短;(4)预变形量越大,起始的回复速率也越快,晶粒尺寸减小也有利于回复过程的加快。

第10章回复与再结晶§1 冷变形金属在加热时的变化一、显微组织的变化二、性能的变化(一)力学性能的变化回复阶段:强度、硬度、塑性等力学性能变化不大。

再结晶阶段:随加热温度升高,强度、硬度显著下降,塑性急剧升高。

当晶粒长大时,强度、硬度继续下降,塑性在晶粒严重粗化时,也下降。

(二)物理性能的变化回复阶段:,密度变化不大,电阻明显下降;再结晶阶段:密度急剧升高。

(三)内应力的变化回复阶段,内应力部分消除;再结晶阶段,内应力全部消除。

§2 回复一、回复过程中微观结构的变化机制回复:回复的驱动力:弹性畸变能的降低。

根据回复阶段加热温度及内部结构变化特征、机制不同,将其分为三类:(一)低温回复温度:0.1T m~0.3 T m。

结构变化:主要是点缺陷的运动,空位浓度降低。

(二)中温回复温度:0.3T m~0.5 T m。

结构变化:除点缺陷的运动外,位错也开始运动,位错密度降低。

(三)高温回复温度:≥0.5 T m。

结构变化:位错运动发生多边化,形成亚晶结构;总的应变能下降。

二、回复动力学特点:①无孕育期;②变化速率先快后慢;③最后趋于恒定值。

回复过程的表达式:dx / dt= - cx (c=c0exp(-Q/RT))→ln(x0/x)= c0texp(-Q/RT)。

如果采用两个不同温度将同一冷变形金属的性能回复到同样程度,则有:三、去应力退火§3 再结晶再结晶:经冷变形的金属在足够高的温度下加热时,通过新晶粒的形核及长大,以无畸变的等轴晶粒取代变形晶粒的过程。

再结晶是一个显微组织彻底改组、变形储能充分释放、性能显著变化的过程。

一、再结晶的形核及长大形核的两种方式:晶界凸出形核、亚晶形核。

(一)晶界凸出形核变形度较小时,再结晶核心一般以凸出形核方式形成。

如右图所示。

若界面由I向II推进,则:当α>π/2时,晶界可以自发生长,因此,凸出形核所需的能量条件为:ΔE>2σ/ lΔE-单位体积A、B相邻晶粒储存能差;ΔA-增加的晶界面积。

第7章回复和再结晶第7章回复和再结晶⾦属发⽣冷塑性变形后,其组织和性能发⽣了变化,为了使冷变形⾦属恢复到冷变形前的状态,需要将其进⾏加热退⽕。

为什么将冷变形⾦属加热到适当的温度能使其恢复到冷变形前的状态呢?因为冷变形⾦属中储存了部分机械能,使能量升⾼,处于热⼒学不稳定的亚稳状态,它有⾃发向热⼒学更稳定的低能状态转变的趋势。

然⽽,在这两种状态之间有⼀个能量升⾼的中间状态,成为⾃发转变的障碍,称势垒。

如果升⾼温度,⾦属中的原⼦获得⾜够的能量(激活能),就可越过势垒,转变成低能状态。

研究冷变形⾦属在加热过程中的变化有两种⽅法。

1)以⼀定的速度连续加热时发⽣的变化;2)快速加热到某⼀温度,在保温过程中发⽣的变化。

通常采⽤。

P195图1为将冷变形⾦属快速加热到0.5T m附近保温时,⾦相组织随保温时间的变化⽰意图。

可以将保温过程分三个阶段:1)在光学显微组织发⽣改变前,称回复阶段;2)等轴晶粒开始产⽣到变形晶粒刚消失之间,称再结晶阶段;3)晶粒长⼤阶段。

7-1 回复⼀、回复的定义冷变形⾦属加热时,在光学显微组织发⽣改变前所产⽣的某些亚结构和性能的变化称回复。

⼆、回复对性能的影响内应⼒降低,电阻降低,硬度和强度下降不多(基本不变)。

三、回复的机制回复的机制根据温度的不同有三种:(⼀)低温回复机制冷变形⾦属在较低温度范围就开始回复,主要表现为电阻下降,但机械性能⽆变化。

由此认为低温回复的机制是:过量点缺陷减少或消失。

(⼆)中温回复机制温度范围⽐低温回复稍⾼。

中温回复的机制是:位错发⽣滑移,导致位错的重新组合,及异号位错相遇抵消。

发⽣中温回复时,在电镜组织中,位错组态有变化;但位错密度的下降不明显。

若两个异号位错不在同⼀滑移⾯上,在相遇抵消前,要通过攀移或交滑移,这需要更⼤的激活能,只能在较⾼的温度才能发⽣。

(三)⾼温回复机制发⽣⾼温回复时,电镜组织的特征是亚晶粒呈等轴状,即⽆变形的亚晶粒。

于是,提出了⾼温回复的多边化机制(P197图5)。

1、一块单相多晶体包含。

A.不同化学成分的几部分晶体B.相同化学成分,不同结构的几部分晶体C.相同化学成分,相同结构,不同位向的几部分晶体

2、在立方系中点阵常数通常指。

A.最近的原子间距B.晶胞棱边的长度

3、每一个面心立方晶胞中有八面体间隙m个,四面体间隙n个,其中。

A.m=4,n=8B.m=13,n=8C.m=1,n=4

4、原子排列最密的一族晶面其面间距。

A.最小B.最大

5、晶体中存在许多点缺陷,例如

A.被激发的电子B.空位C.沉淀相粒子

6、金属中通常存在着溶质原子或杂质原子,它们的存在。

A.总是使晶格常数增大B.总是使晶格常数减小C.可能使晶格常数增大,也可能使晶格常数减小

7、金属中点缺陷的存在使电阻。

A.增大B.减小C.不受影响

8、空位在过程中起重要作用。

A.形变孪晶的形成B.自扩散C.交滑移

9、金属的自扩散的激活能应等于。

A.空位的形成能与迁移激活能的总和B.空位的形成能C.空位的迁移能

10、位错线上的割阶一般通过形成

A.位错的交割B.交滑移C.孪生

一、名词解释

沉淀硬化、细晶强化、孪生、扭折、第一类残余应力、第二类残余应力、、回复、再结晶、多边形化、临界变形量、冷加工、热加工、动态回复、动态再结晶

沉淀硬化:在金属的过饱和固溶体中形成溶质原子偏聚区和由之脱出微粒弥散分布于基体中导致硬化。

细晶强化:通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法。

孪生:在切应力作用下,晶体的一部分沿一定晶面和晶向发生均匀切变并形成晶体取向的镜面对称关系。

扭折:在滑移受阻、孪生不利的条件下,晶体所做的不均匀塑性变形和适应外力作用,是位错汇集引起协调性的形变。

按残余应力作用范围不同,可分为宏观残余应力和微观残余应力等两大类,其中宏观残余应力称为第一类残余应力(由整个物体变形不均匀引起),微观残余应力称为第二类残余应力(由晶粒变形不均匀引起)。

储存能:在塑性变形中外力所作的功除大部分转化为热之外,由于金属内部的形变不均匀及点阵畸变,尚有一小部分以畸变能的形式储存在形变金属内部,这部分能量叫做储存能。

回复:经冷塑性变形的金属加热时,尚未发生光学显微组织变化前(即再结晶之前)的微观结构变化过程。

再结晶:经冷变形的金属在一定温度下加热时,通过新的等轴晶粒形成并逐步取代变形晶粒的过程。

多边形化:指回复过程中油位错重新分布而形成确定的亚晶结构过程。

临界变形量:需要超过某个最小的形变量才能发生再结晶,这最少的形变量就称为临界变形量。

冷加工:在再结晶温度以下的加工过程;在没有回复和在接近的条件下进行的塑性变形加工。

热加工:在再结晶温度以上的加工过程;在再结晶过程得到充分进行的条件下进行的塑性变形加工。

动态回复:热加工时由于温度很高,金属在变形的同时发生回复,同时发生加工硬化和软化两个相反的过程。

这种在热变形时由于温度和外力联合作用下发生的回复过程

动态再结晶:是指金属在热变形过程中发生的再结晶现象。

二、问答题

1.如何获得孪晶?

答:孪晶形成过程:形变、晶体生长、退火及相变。

2.孪生和滑移有何区别?

答:

(1) 滑移使滑移面两侧相对滑动一个完整的平移矢量(柏氏矢量),而孪生则在孪晶内所有的面都滑动,滑动的距离并非是完整的平移矢量,每个面的滑动量和距孪生面的距离成正比。

(2) 滑移后整个晶体的位向没有改变,而孪生则使孪晶部分的位向与基体成对称。

(3) 滑移使表面出现台阶(滑移线),表面重新抛光后,滑移线消失;孪生则使表面出现浮凸,因孪晶与基体的取向不同,表面重新抛光后并浸蚀后仍能看到。

3.晶界在塑性变形中有何作用?

答:

(1) 协调作用

保证晶粒之间变形的协调性。

由于协调变形的要求,在晶界处变形必须连续,亦即两个相邻晶粒在晶界处的变形必须相同。

(2) 障碍作用

晶界的特点:原子排列不规则;分布有大量缺陷。

晶界对变形的影响:滑移、孪生多终止于晶界,极少穿过。

(3) 促进作用

在高温下变形时,由于晶界比晶粒弱,故除了晶粒内滑移外,相邻两个晶粒还会沿着晶界发生相对滑动,此称为晶界滑动。

晶界滑动也造成晶体宏观塑性变形,但变形量往往远小于滑移和孪生引起的塑性变形。

(4) 起裂作用

一方面由于晶界阻碍滑移,此处往往应力集中;另一方面,由于杂质和脆性,第二相往往优先分布于晶界,使晶界变脆;此外,由于晶界处缺陷多,原子处于能量较高的不稳定状态,在腐蚀介质作用下,晶界往往优先被腐蚀。

结果:在变形过程中裂纹往往起源于晶界。

4.从四个方面分析金属冷变形后组织和性能的变化?

答:

1)晶粒沿变形方向拉长,性能趋于各向异性

2)晶粒破碎,位错密度增加,产生加工硬化

3)织构现象的产生

4)残余内应力

5.塑性变形对金属的力学性能、物理化学性能有什么影响?为什么?

答:

(1)力学性能的影响加工硬化(形变强化、冷作强化):随变形量的增加,材料的强度、硬度升高而塑韧性下降的现象。

(2)物理化学性能的影响导电率、导磁率下降,比重、热导率下降;结构缺陷增多,扩散加快;化学活性提高,腐蚀加快。

塑性变形提高金属的内能,使其化学活性提高,腐蚀速度增快。

塑性变形后由于金属中的晶体缺陷(位错及空位)增加,因而使扩散激活能减少,扩散速度增加。

6.分别说明回复、再结晶、晶粒长大过程中,力学性能和物理性能变化?

答:

(1)机械性能

在回复阶段:强度、硬度、塑性等机械性能几乎无变化。

在再结晶阶段:强度、硬度显著下降,塑性显著升高。

在晶粒长大时:强度、硬度继续下降,塑性在晶粒粗化不十分严重时,仍有继续升高趋势,晶粒粗化严重时,塑性也下降。

(2)物理性能

密度:在回复阶段变化不大,在再结晶阶段急剧升高。

电阻:电阻在回复阶段明显下降。

内应力:回复阶段的变形金属内应力可得到部分消除,主要消除的是宏观内应力。

仅在再结晶阶段,方可全部消除内应力。

7.回复与再结晶的驱动力是什么?回复有何作用?再结晶退火有何作用?

答:

驱动力是变形金属回复后未被释放的储存能。

回复作用:回复可以降低应力(保持加工硬化效果),防止工件变形、开裂,提高耐蚀性。

再结晶作用:恢复变形能力,改善显微组织,消除各向异性,提高组织稳定性。

8.二次结晶形成的基本条件和驱动力?

答:

基本条件:正常晶粒长大过程被分散相微粒、织构或表面的热蚀沟等所强烈阻碍。

驱动力:界面能。

9.固溶强化的微观机制是什么?

答:

(1)晶格畸变,阻碍位错运动在位错线附近存在溶质原子偏聚的情况下,位错的滑移将受到一定的约束和钉扎作用。

因为位错脱离偏聚的溶质原子而滑移将导致应变能的升高,所以,需要更大的作用力才能使位错滑移,塑性变形难度增加,金属材料的强度增加。

(2)柯氏气团置换型溶质原子倾向于进入刃型位错中心区域,集聚到位错周围,形成比较稳定的分布。

这种溶质原子集聚构成的原子团,被称作柯氏气团(Cottrell)。

位错脱离柯氏气团需要额外做功,因而柯氏气团可以钉扎位错使得位错滑移受阻,金属材料由此得到强化。

(3)铃木气团一些溶质原子倾向于向扩展位错的层错区集聚,形成所谓的铃木气团。

该气团降低金属的层错能,也会使得位错滑移困难,从而使金属强化。