针灸治疗痿证

- 格式:doc

- 大小:13.30 KB

- 文档页数:3

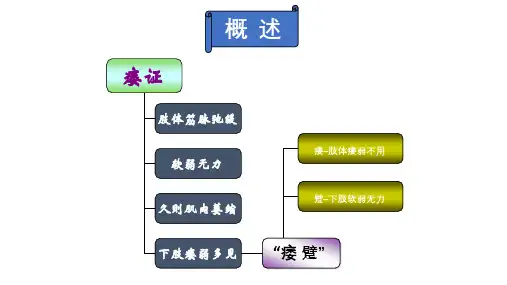

痿证是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动,或伴有肌肉萎缩的一种病症。

临床以下肢痿弱较为多见,故称“痿躄”。

“痿”泛指肢体痿弱不用,“蹙”指下肢软弱无力,不能步履之意。

该病可见于现代医学的多发性神经炎、运动神经元疾病、脊髓病变、重症肌无力、周期性麻痹等疾病。

【病因病机】1.肺热津伤感受湿热毒邪,高热不退;或病后余热燔灼,伤津耗气,皆令“肺热叶焦”,不能布送津液以润泽五脏,四肢筋脉失养,痿弱不用而生痿证。

2.湿热浸淫久处湿地,或涉水淋雨,湿留不去,郁久化热;或饮食不节,过食肥甘,嗜酒辛辣,损伤脾胃,运化失职,湿热内生,浸淫筋脉而致痿证。

3.脾胃虚弱素体脾胃虚弱,或久病致虚,中气受损,脾胃受纳运化功能失常,气血津液生化之源不足,无以运行气血,濡养五脏,以致筋脉失养,关节不利,肢体痿弱不用而成痿证。

4.肝肾亏损体虚病久,阴精气血亏损;或过度疲劳,伤及肝肾,肾精不足或肝血亏损,致筋骨经脉失于濡养而发痿证。

【诊断】1.肺热津伤证病起发热,或热后突然出现下肢软弱无力,渐至肌肉消瘦,皮肤枯燥,心烦口渴,呛咳咽干少痰,小便短赤,大便干燥,舌质红,苔黄,脉数。

2.湿热浸淫证四肢软弱无力,身体困重,兼见患肢微肿麻木,尤以下肢多见,身热,小便赤涩,舌苔黄腻,脉濡数。

3.脾胃虚弱证肢体软弱无力逐渐加重,食少纳呆,便溏,腹胀,神疲乏力,面色白或萎黄无华,面浮,舌体胖大,苔薄白,脉细弱。

4.肝肾亏损证起病缓慢,下肢痿弱无力,腰膝酸软,头昏目眩,耳鸣耳聋,遗精,早泄,舌红少苔,脉细数。

【治疗】治则:益气生津,强筋壮骨。

肺热津伤证者,治以清热润肺;湿热浸淫证者,治以清热利湿;脾胃虚弱证者,治以健脾益胃;肝肾亏损证者,治以补益肝肾。

部位及取穴:胸腹部、腰背部、臀部、肩部、上肢部、下肢部;膻中、中府、云门、中脘、关元、气海、肺俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门、肩井、肩髃、臂臑、曲池、手三里、外关、合谷、环跳、承扶、风市、委中、阳陵泉、承山、解溪。

针刺三五穴辅治“小儿痿证”

*导读:小儿麻痹症后遗症,中医称小儿痿证,多认为是感受风、湿、热邪引起,临床表现早期类似感冒,如发热、呕……

小儿麻痹症后遗症,中医称小儿痿证,多认为是感受风、湿、热邪引起,临床表现早期类似感冒,如发热、呕吐、腹泻、四肢疼痛,继而出现肢体瘫痪,后期可见肌肉萎缩、关节畸形。

针灸具有疏通经络、清热与温寒等作用,对小儿麻痹后遗症的治疗效果较好。

可根据不同的瘫痪部位,每次选3-5穴,针刺后宜强刺激,久病者可加灸法,每日一次或隔日一次,不留针。

上肢常用穴位有肩颙、肩髎、曲池、外关、合谷;下肢常用穴位有肾腧、次髎、环跳、足三里。

足外旋外翻者,加阴陵泉、三阴交或太溪;足内翻者,加阳陵泉、绝骨、昆仑;足尖着地、足跟悬起者,加膝眼、委中。

辽宁省瓦房店市岭东街道

梁迎春针灸按摩所梁迎春

第1 页。

中医执业助理医师针灸治疗复习:阳痿的针

灸辨证治疗

治法补益肾气。

以任脉、足太阴经穴及相应背俞穴为主。

主穴关元三阴交肾俞

配穴肾阳不足者,加命门;肾阴亏虚者,加太溪、复溜;心脾两虚者,加心俞、脾俞、足三里;惊恐伤肾者,加志室、胆俞;湿热下注者,加会阴、阴陵泉;气滞血瘀者,加太冲、血海、膈俞;

失眠或多梦者,加内关、神门、心俞;食欲不振者,加中脘、足三里;腰膝酸软者,加命门、阳陵泉。

操作主穴用毫针补法,可用灸;针刺关元针尖略向下斜刺,使针感向前阴放散。

配穴按虚补实泻法操作。

方义本病主要为肾气虚衰,肾虚宗筋弛缓,阳事不举。

关元为元气所存之处,补之使真元得充,恢复肾之作强功能。

三阴交为足三阴经交会穴,补益肝肾,健运脾土。

肾俞以培补肾气。

1。

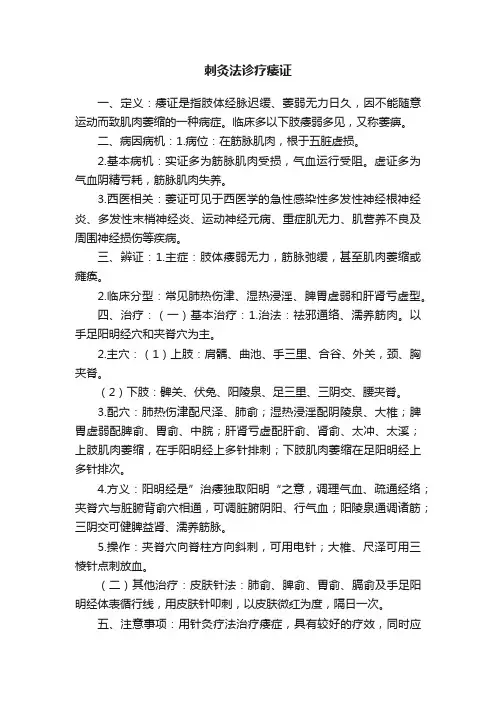

刺灸法诊疗痿证一、定义:痿证是指肢体经脉迟缓、萎弱无力日久,因不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病症。

临床多以下肢痿弱多见,又称萎痹。

二、病因病机:1.病位:在筋脉肌肉,根于五脏虚损。

2.基本病机:实证多为筋脉肌肉受损,气血运行受阻。

虚证多为气血阴精亏耗,筋脉肌肉失养。

3.西医相关:萎证可见于西医学的急性感染性多发性神经根神经炎、多发性末梢神经炎、运动神经元病、重症肌无力、肌营养不良及周围神经损伤等疾病。

三、辨证:1.主症:肢体痿弱无力,筋脉弛缓,甚至肌肉萎缩或瘫痪。

2.临床分型:常见肺热伤津、湿热浸淫、脾胃虚弱和肝肾亏虚型。

四、治疗:(一)基本治疗:1.治法:祛邪通络、濡养筋肉。

以手足阳明经穴和夹脊穴为主。

2.主穴:(1)上肢:肩髃、曲池、手三里、合谷、外关,颈、胸夹脊。

(2)下肢:髀关、伏兔、阳陵泉、足三里、三阴交、腰夹脊。

3.配穴:肺热伤津配尺泽、肺俞;湿热浸淫配阴陵泉、大椎;脾胃虚弱配脾俞、胃俞、中脘;肝肾亏虚配肝俞、肾俞、太冲、太溪;上肢肌肉萎缩,在手阳明经上多针排刺;下肢肌肉萎缩在足阳明经上多针排次。

4.方义:阳明经是”治痿独取阳明“之意,调理气血、疏通经络;夹脊穴与脏腑背俞穴相通,可调脏腑阴阳、行气血;阳陵泉通调诸筋;三阴交可健脾益肾、濡养筋脉。

5.操作:夹脊穴向脊柱方向斜刺,可用电针;大椎、尺泽可用三棱针点刺放血。

(二)其他治疗:皮肤针法:肺俞、脾俞、胃俞、膈俞及手足阳明经体表循行线,用皮肤针叩刺,以皮肤微红为度,隔日一次。

五、注意事项:用针灸疗法治疗痿症,具有较好的疗效,同时应嘱患者加强主动及被动肢体功能锻炼;早期应明确现代医学病名的诊断,采取相应的西医治疗措施。

中医专长针灸学考点:痿证的治法、痿

证的处方

关于“中医(专长)针灸考点:痿证的治法、痿证的处方”相关内容,相信参加中医医术确有专长人员医师资格考核的考生都在学习,在此我们为大家整理如下内容:

痿证的治法

祛邪通络,濡养筋脉。

以手足阳明经穴和夹脊穴为主。

痿证的处方

主穴上肢:肩髃曲池外关合谷颈、胸段夹脊穴

下肢:髀关足三里阳陵泉悬钟三阴交解溪腰部夹脊穴

配穴肺热津伤配尺泽、大椎;湿热浸淫配阴陵泉、内庭;脾胃虚弱配脾俞、胃俞;肝肾亏虚配肝俞、肾俞。

方义《素问·痿论》指出治痿独取阳明”,阳明经多血多气,主润宗筋,故取上、下肢阳明经穴,以疏通经络,调理气血。

夹脊穴位于督脉之旁,又与膀胱经经气相通,可调脏腑阴阳,通行气血。

外关、阳陵泉、悬钟为少阳经穴,能辅佐阳明经通行气血,其中阳陵泉、悬钟分别为筋会、髓会,有强筋壮骨之功。

三阴交健脾养肝益肾,濡养筋脉。

全!中医医术确有专长人员医师资格考核【针灸歌诀】考点汇总【歌诀速记】中医医术确有专长方剂歌诀速记72点

中医医术专长考核“50个清热药的功效与作用及禁忌”整理!

传统师承确有专长证书vs中医医术专长证书作用对比。

痿证辩证取穴

痿证指四肢痿软无力,纵缓不收,日久因不能随意运动而肌肉萎缩的一种病证。

西医重症肌无力、多发性肌炎等常见痿证症状。

【临床表现】

肢体痿软不能随意运动,瘦削枯萎,足不能着地,手不能握物,久则肌肉瘦削,葚至瘫痪。

【病因病机】

肺热伤筋,津伤不布,脾胃亏虚,精微不输;肝肾亏损,髓枯筋痿;怒伤肝经,肝气不疏,气机不畅,精微不布。

【治则】

补中益气,濡养筋脉。

【马氏温灸处方】

【取穴】

中脘、足三里、脾俞、神阙、关元、阳陵泉。

肺热加肺俞;肝肾亏加肝俞、肾俞;肝气不舒加章门、天枢。

【取穴位置】

中脘:在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

神阙:在腹中部,脐中央。

【取穴位置】

足三里:在小腿前外侧,当犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)。

【取穴位置】

脾俞:在背部,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸。

【取穴位置】

关元:在下腹部,前正中线上,当脐中下3寸。

【取穴位置】

阳陵泉:在小腿外侧,当腓骨头前下方凹陷处。

【施灸顺序】

先阳后阴,先背部后腹部,先上后下。

【施灸时间】

背部/四肢穴20分钟,胸腹部30分钟;可根据身体情况调整温灸时长。

素问痿论痿证的治疗原则

《素问·痿论》是《黄帝内经》中的一篇内容,主要是讨论男

子阳痿、泄精等病症的诊治原则。

其中提到了一些治疗原则,如下:

1. 辩证求因:对痿证的治疗,首先要明确病因,根据患者的具体病情辨证施治。

将痿证分为寒痿、热痿、虚痿、实痿等四类,针对不同类型进行治疗。

2. 重视调摄:强调调理身心,调摄筋骨,调节气血阴阳平衡。

通过调整生活作息,保持心情舒畅,避免过度劳累和性欲过度,进行适当的体育锻炼等,以促进身体的健康。

3. 药食同源:在治疗中强调食疗的重要性。

根据患者的具体情况,选择具有补益作用的食物,如鹿茸、山药、枸杞等,以辅助治疗。

4. 针灸疗法:针灸是治疗痿证的有效方法之一。

可以选择一些具有温阳补肾、扶正固本的穴位进行治疗,如肾俞、气海、关元等。

5. 药物治疗:根据病情的具体情况,选用一些具有温肾壮阳、扶正固本的中药进行治疗。

常用的药物有补肾益气汤、肾气丸、肾阳久痿丸等。

总的来说,治疗痿证的原则是辩证求因、调摄身心、药食同源、

针灸疗法和药物治疗相结合的综合治疗。

具体的治疗方案需要根据个人的具体情况进行调整。

针灸治疗痿证类神经疾病面瘫(面神经麻痹)小面瘫,面瘫在中医学属“口眼歪斜”范畴,是由于人体气血不足,面部受到风寒侵袭,使经络阻滞,经脉失养所致。

现代医学认为,周围性面瘫为面神经非化脓性炎症水肿,髓鞘或轴突有不同程度的变性,以在乳突和面神经管内的部分尤为显著。

儿迟软(脑性瘫痪)面神经解剖结构面神经-(混合神经)1、运动神经纤维:支配面部表情肌2、感觉神经纤维(1)一般感觉纤维:支配鼓膜、内耳、外耳及外耳道皮肤的感觉(2)味觉纤维:支配味觉 (鼓索神经)3 副交感神经纤维 a 支配泪腺 b 支配唾液腺面瘫的针灸治疗1、介入时机:急性期介入;早期介入的方法》有报道认为10d 内使用电针治疗(治疗组)与10d后使用电针(对照组)对比,治疗组对于急性期病情发展的控制优于对照组(P<0.05),对完全性面瘫的疗效及达到痊愈所需时间亦优于对照组(P<0.01,P<0.05)。

试验通过针刺健侧对应穴位来治疗面神经炎可以达到缩短疗程的目的。

试验表明面瘫急性期通过循经井穴放血疗法治疗有助于缩短疗程,提高疗效,优于常规针刺方法。

2、选用的针灸方法:推荐联合疗法:针刺联合艾灸的试验证据充分。

3、取穴规律:最常选用的经脉:足阳明胃经、手阳明大肠经、足少阳胆经、足太阳膀胱经。

最常选用的腧穴:地仓、颊车、合谷、阳白、迎香、翳风、奇穴、四白、下关、攒竹。

辨证取穴最多为:列缺、风池,常用特定穴:原穴、五输穴、下合穴。

4、处方特点:以经脉辨证指导取穴为主,以八纲辨证为辅(以祛风散邪为主)重视局部取穴,优先考虑特定穴的应用。

一、定义>小儿脑性瘫痪(中医五迟等)是指由于不同原因引起的非进行性中枢性运动功能障碍,可伴有智力低下、惊厥、听觉与视觉障碍及学习困难等,是多种原因引起脑损伤而致的后遗症。

>本病属中医儿科的“五软”、“五迟”、“胎弱”、“胎怯”等范畴。

脑瘫的病因病机—>基本观点为:因先天禀赋不足,肝肾亏虚,后天调养失当,气血亏虚所致。

针灸治疗痿证针灸治疗痿证痿证,乃四肢痿软,肢体瘦弱,甚或瘫痪的运动系统疾病,尤以下肢痿废者多见。

【病因病机】1.七情内伤:悲忧、思虑无穷伤及脾土肺金而致痿废。

2.房劳过度:纵欲无常,致真阴亏损,精液耗竭,筋脉失荣而致痿废。

3.饥饱劳役:饮食劳倦伤及脾胃,则气血生化之源断绝而致痿证。

4.外感六淫:暑湿闭阻经脉,驰张不收而致痿。

5.失血过多:血虚不能荣养筋脉,故手足痿软不用。

【治疗原则】1.治痿证独取阳明因阳明为多气多血之经,故用阳明经穴治疗本病,能疏通经络、调和气血、荣养筋脉。

2.泻南补北法按五行生克之理,南方为心之所主,北方为肾之所主;因心火克肺金,故泻心火(泻南)则肺金清,肺金清而金不克木则肝木实;因肾水克心火,故补肾水(补北)则心火降;心火降则火不克金而金盛;肝主荣筋,肺朝百脉,金木无殒,则痿证无从发作。

【辨证论治】1.湿热痿证症状:面黄身重,恶热喜凉,下肢痿软,甚不任地,久则肌瘦,溲赤涩痛,舌苔黄腻,脉象濡数。

针灸:主穴,足三里、解溪、髀关、合谷、曲池。

配穴,上肢配手三里、肩髃、外关;下肢配阴陵泉、三阴交、阳陵泉、环跳。

毫针刺,平补平泻。

2.肺热痿证症状:喉干鼻燥,口渴心烦,咳嗽而呛,小便热痛,下肢痿软,甚则不用,舌红苔黄,脉细数。

针灸:主穴,少商、列缺、尺泽。

配穴,上肢配合谷、曲池、肩髃;下肢配足三里、阳陵泉、环跳、风市。

毫针刺,平补平泻,兼以点刺出血法。

3.肝肾阴虚痿证症状:头目眩晕,腰脊酸软,遗精早泄,两足心热,下肢渐痿,甚而不用,舌质红降,脉细数。

针灸:主穴,肝俞、肾俞、太溪、悬钟、三阴交。

配穴,上肢配曲池、阳池、肩贞;下肢配阳陵泉、丘墟、八髎、环跳。

毫针刺,用补法。

4.心脾两虚证症状:面色萎黄而少光泽,体倦神疲,不欲饮食,心悸,健忘失眠,舌质淡红,脉虚弱。

针灸:主穴,心俞、脾俞、膈俞、太白、内关、中脘。

配穴,上肢配大杼、肩髃、曲池、合谷;下肢配足三里、三阴交、阳陵泉、悬钟。

毫针刺,用补法。

针灸治疗痿证

针灸治疗痿证

痿证,乃四肢痿软,肢体瘦弱,甚或瘫痪的运动系统疾病,尤以下肢痿废者多见。

【病因病机】

1.七情内伤:悲忧、思虑无穷伤及脾土肺金而致痿废。

2.房劳过度:纵欲无常,致真阴亏损,精液耗竭,筋脉失荣而致痿废。

3.饥饱劳役:饮食劳倦伤及脾胃,则气血生化之源断绝而致痿证。

4.外感六淫:暑湿闭阻经脉,驰张不收而致痿。

5.失血过多:血虚不能荣养筋脉,故手足痿软不用。

【治疗原则】

1.治痿证独取阳明

因阳明为多气多血之经,故用阳明经穴治疗本病,能疏通经络、调和气血、荣养筋脉。

2.泻南补北法

按五行生克之理,南方为心之所主,北方为肾之所主;因心火克肺金,故泻心火(泻南)则肺金清,肺金清而金不克木则肝木实;因肾水克心火,故补肾水(补北)则心火降;心火降则火不克金而金盛;肝主荣筋,肺朝百脉,金

木无殒,则痿证无从发作。

【辨证论治】

1.湿热痿证

症状:面黄身重,恶热喜凉,下肢痿软,甚不任地,久则肌瘦,溲赤涩痛,舌苔黄腻,脉象濡数。

针灸:主穴,足三里、解溪、髀关、合谷、曲池。

配穴,上肢配手三里、肩髃、外关;下肢配阴陵泉、三阴交、阳陵泉、环跳。

毫针刺,平补平泻。

2.肺热痿证

症状:喉干鼻燥,口渴心烦,咳嗽而呛,小便热痛,下肢痿软,甚则不用,舌红苔黄,脉细数。

针灸:主穴,少商、列缺、尺泽。

配穴,上肢配合谷、曲池、肩髃;下肢配足三里、阳陵泉、环跳、风市。

毫针刺,平补平泻,兼以点刺出血法。

3.肝肾阴虚痿证

症状:头目眩晕,腰脊酸软,遗精早泄,两足心热,下肢渐痿,甚而不用,舌质红降,脉细数。

针灸:主穴,肝俞、肾俞、太溪、悬钟、三阴交。

配穴,上肢配曲池、阳池、肩贞;下肢配阳陵泉、丘墟、八髎、环跳。

毫针刺,用补法。

4.心脾两虚证

症状:面色萎黄而少光泽,体倦神疲,不欲饮食,心悸,

健忘失眠,舌质淡红,脉虚弱。

针灸:主穴,心俞、脾俞、膈俞、太白、内关、中脘。

配穴,上肢配大杼、肩髃、曲池、合谷;下肢配足三里、三阴交、阳陵泉、悬钟。

毫针刺,用补法。

5.气虚痿证

症状:头痛眩晕,怯寒自汗,倦怠少气。

面白懒言,手足微弱,不能举动,舌苔淡薄,脉细软。

针灸:主穴,脾俞、肺俞、气海、关元、足三里。

配穴,上肢配肩髃、手三里、阳溪;下肢配伏兔、阳陵泉、悬钟、解溪。

毫针刺,用补法,加灸。