2020届一轮复习人教版:12.33 汉代儒学成为正统思想【作业】

- 格式:doc

- 大小:55.50 KB

- 文档页数:9

课题三十三汉代儒学成为正统思想[联]郡国并行制的后果是诸侯国势力膨胀,形成地方割据。

汉武帝颁布“推恩令”,解除了王国对中央的威胁。

[注]从民本到君本;从理性到迷信;从人道到天道。

[拓]新儒学背离了先秦儒学的民本思想,开启了儒学神学化、儒家宗教化、孔子教主化的进程。

[辩]汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本原因在于它适应了加强中央集权和国家大一统的需要。

搞清楚啊,可不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。

一、背景1.国力的恢复和强盛:汉武帝时期,经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

2.潜伏的危机:诸侯国的势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,威胁着西汉的稳定。

3.黄老之学的过时:汉初“无为而治”的思想已不能适应加强中央集权的需要。

4.董仲舒对儒学的改造:董仲舒把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,适应了统治者加强中央集权的需要。

二、标志汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

三、董仲舒的新儒学主张1.内容“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”“君权神授”“天人合一”“天人感应”提出“三纲五常”2.特点(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬“君权神授”的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

3.汉武帝推广儒学(1)政治:起用儒学家参与国家大政,儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准。

(2)教育:儒家经典成为国家规定的教科书,儒家垄断教育,在长安兴办太学,在全国各郡县设立学校,儒学取得民间独尊的地位。

4.影响[注]黄老思想中“黄”指的是黄帝的学说,即修身、养生;“老”指的是老子的学说,即治国、无为。

第30讲“百家争鸣”和汉代儒学成为正统思想一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)1.(2017·四川绵阳模拟)春秋时期,面对礼崩乐坏的社会局面,孔丘为重建社会秩序,提出“克己复礼”的主张,希望重建“礼乐文明”的社会。

这表明孔丘在当时()A.希望恢复西周社会政治秩序B.损益西周制度适应现实需要C.推翻现有秩序重建礼乐文明D.不满社会现状回到远古社会解析据材料“面对礼崩乐坏的社会局面”可知周代的分封制是造成春秋社会混乱的政治根源,恢复西周社会政治秩序的说法有误,故A项错误;据材料“面对礼崩乐坏的社会局面,孔丘为重建社会秩序,提出‘克己复礼’的主张,希望重建‘礼乐文明’的社会”可知孔丘希望损益西周制度适应现实需要,故B项正确;“克己复礼”并非要推翻现有秩序而重建礼乐文明,与材料意思不符,故C项错误;“克己复礼”并不是要回到远古社会,故D项错误。

答案 B2.(2017·山东济宁模拟)《论语·尧曰》表达了孔子对尧舜言论的认同,战国时期,“孟子言性善,言必称尧舜”,荀子也称赞“尧舜者天下之善教化者也”。

这能够说明()A.尧舜提出了早期的儒家学说B.儒学理论不适应现实的需要C.儒家学者以复古为政治目标D.儒家借助历史宣扬伦理思想解析根据“孟子言性善,言必称尧舜”,荀子也称赞“尧舜者天下之善教化者也”可知,儒学家要求统治者向古代圣贤一样以完美的道德治国,体现了一种理想化的政治要求,故D项正确。

答案 D3.(2017·安徽淮南模拟)孟子认为“人皆可以为尧舜”,荀子也承认“涂之人(普通人)可以为禹”。

符合两者观点的是()A.主张“因材施教”B.重视人民群众力量C.认为“人性本善”D.通过教化使人从善解析因材施教的思想主张是孔子提出的,故A项错误;重视人民群众力量与“人皆可以为尧舜”,涂之人(普通人)可以为禹”,与强调人(或者人民)向上的转变的主旨不符,故B项错误;性善说只是孟子的思想主张,是指人天生具有道德意识,与题意不符,故C项错误;孟子坚持“人性善”说,荀子坚持“人性恶”说,但是世间皆有善恶之人,引导人们弃恶从善成为圣贤的方法就是教化,故D项正确。

山东省乐陵市第一中学高三一轮复习:汉代儒学成为正统思想含答案汉代儒学成为正统思想一、单选题(本大题共13小题)1.“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”.东汉时的这一说法反映出当时()A. 礼制观念淡化B. 儒法两家结合加深C. 崇尚法家思想 D. 儒学独尊地位动摇2.东汉时期,士人尊儒成风,高门世族累世经学,而魏晋时“公卿士庶罕通经业”,曹魏皇族更对“孔子之术”进行毫不容情的质疑。

该变化反映出A. 时代变迁影响价值观念选择B. 正统思想随王朝兴替而变化C. 佛道思想强烈冲击儒学地位D. 门阀世族喜好决定世风转移3.孔子提出“君君、臣臣、父父、子子”,强调秩序,并未神化君权。

董仲舒提出“道之大原出于天”,“唯天子受命于天,天下受命于天子”。

这一变化A. 反映了儒学前后产生了矛盾B. 适应了当时政治的需要C. 结合了诸子百家的主张D. 受社会经济发展的影响4.魏晋时期,孝道备受推崇,为亲人的复仇风气很盛,虽然法令禁止,但总体上对这种行为是默许甚至是褒奖的,这种情况在《孝义传》、《孝行传》、《孝友传》等史书中多有记载。

导致上述情况发生的主要原因是()A. 新思潮冲击儒家传统信仰B. 社会动荡,维护家族利益C. 国家分裂,法律受到破坏D. 民族内迁,尚武风气盛行5.在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。

材料表明,董仲舒()A. 继承了原始儒学的全部宗旨B. 背离了原始儒学的民本思想C. 背离了原始儒学的仁爱思想D. 摒弃了原始儒学的德治主张6.中国古代儒家思想经过不断改造创新,成为封建社会的主流思想,这主要由于()A. 儒学反映了广大民众的利益和要求B. 儒家思想是古代最进步的思想主张C. 佛、道与儒学较量后退出舆论阵地D. 儒家吸取各派学说以适应统治需要7.东汉时期,注释律令章句的叔孙宜、郑玄等人都是当时著名的经学大儒;元明清三代,统治者一般认为只要通经就能明法。

高三历史一轮复习课后训练:春秋战国时期的“百家争鸣”和汉代儒学成为正统思想A. 增强中央政府的自主权B. 儒学维系统治次第C. 促进小农经济动摇开展D. 防止社会两极分化2、唐初,御史崔仁师审青州谋反的囚犯,他下令脱去犯人刑具,给予饮食、沐浴,只处分了带头作恶的人,其他免罪释放,此事失掉皇帝赞赏,时评〝杀人断脚,也都有礼可循〞。

该案例表达了事先刑罚〔〕A. 重礼轻罚B. 严惩谋逆C. 仁爱宽恕D. 以礼入法3、董仲舒在«春秋繁露»中说:〝王者配天,谓其道。

天有四时,王有四政,四政假定四时,通类也。

〞这句话反映的是〔〕A. 〝大一统〞实际B. 〝免除百家〞C. 〝天人感应〞D. 〝暴政〞思想4、李贽称赞汉朝司马相如、卓文君〝善择佳偶〞,自在恋爱,赞扬寡妇再嫁,称赞武那么天是出色的政治家,赞颂商鞅,一定封建社会揭竿起义的农民。

上述资料反映了李贽〔〕A. 支持封建社会男尊女卑的观念B. 支持〝三纲五常〞为中心的封建礼教C. 废弃对孔子思想的迷信D. 揭露道学家的虚伪5、在有关惩治糜烂的效果上,甲说:〝不用管糜烂分子,消费力水平提高了,糜烂现象自然就没有了。

〞乙说:〝一定要依法惩罚糜烂分子,抓一个糜烂分子就杀一个。

〞丙说:〝对糜烂分子,要用‘德’‘礼’来教育感染。

〞丁说:〝要从平民百姓中挑选有才干的人去管理糜烂。

〞以下与上述四位同窗的说法相吻合的学派是〔〕A. 儒、墨、道、法B. 道、法、儒、墨C. 道、墨、儒、法D. 道、法、墨、儒6、小明同窗偷吃了学校果园的果子,被班主任知道并通知了家长,假设小明的家长置信孟子的言论,他们能够会以为〔〕A. 孩子的本性是恶的,但只需好好教育,孩子会矫正错误B. 孩子的本性是善的,他犯错误只是一时懵懂C. 孩子的本性是恶的,必需严峻惩罚使他惧怕,以防再犯D. 孩子犯错并非本性形成,而是环境不好,应择善而居7、吕思勉在«中国通史»中说:〝在东周之世,社会上即已发作一种思潮:主张节制资本,其详细方法,是大事业官营;大商业和官方的借贷,亦由公家加以干预。

汉代儒学成为正统思想1.汉代前的君王从祖先承受君位,至汉朝立国,刘邦出身布衣而君临天下,这就需要某种理论的支撑。

后来,适应了这一“需要”的理论是( )A.“民贵君轻”说B.五德始终说C.“知行合一”论D.“天人感应”说答案: D解析: “民贵君轻”说认为民是基础,民比君更加重要,这不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故A 项错误;五德始终说认为“五德”周而复始循环运转,这个学说一般是为历史变迁、王朝兴衰做解释,不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故B项错误;“知行合一”论强调的是道德意识和道德践履的关系,也不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故C项错误;“天人感应”说认为天是万物的主宰,天子受命于天,因而能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故D项正确。

2.某学者在点评君主们执政心法时说道:“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术。

”君主这样做始于( )A.东周B.西汉C.北魏D.南宋答案: B解析: 材料“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术”说明并不是纯粹都用儒家思想,而是杂糅其他学派的思想。

东周时,百家争鸣,故A项错误;西汉武帝实行“独尊儒术”,同时杂糅其他一些学派的思想,故B项正确;北魏和南宋都继承这一点,故C、D两项错误。

3.董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说的政治地位答案: A解析: 题干材料反映出董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主有使百姓生活安定的责任,A项正确;材料中董仲舒认为君主遵守自然规律的目的是为百姓提供生活来源,不是借助神权保护环境,故B项错误;根据“董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天”,可知董仲舒强调的是天与君主的互动,故C项错误;材料体现的是董仲舒对君主的要求,没有涉及儒学地位的内容,故D项错误。

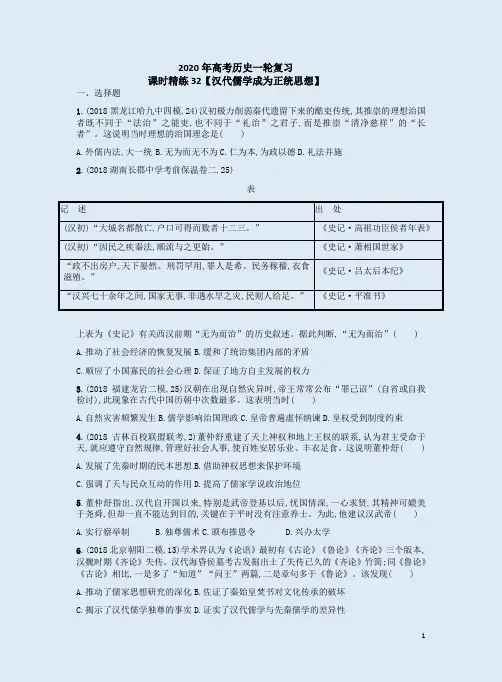

2020年高考历史一轮复习课时精练32【汉代儒学成为正统思想】一、选择题1.(2018黑龙江哈九中四模,24)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( )A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施2.(2018湖南长郡中学考前保温卷二,25)表记述出处(汉初)“大城名都散亡,户口可得而数者十二三。

”《史记·高祖功臣侯者年表》(汉初)“因民之疾秦法,顺流与之更始。

”《史记·萧相国世家》“政不出房户,天下晏然。

刑罚罕用,罪人是希。

民务稼穑,衣食《史记·吕太后本纪》滋殖。

”“汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给足。

”《史记·平准书》上表为《史记》有关西汉前期“无为而治”的历史叙述。

据此判断,“无为而治”()A.推动了社会经济的恢复发展B.缓和了统治集团内部的矛盾C.顺应了小国寡民的社会心理D.保证了地方自主发展的权力3.(2018福建龙岩二模,25)汉朝在出现自然灾异时,帝王常常公布“罪己诏”(自省或自我检讨),此现象在古代中国历朝中次数最多。

这表明当时( )A.自然灾害频繁发生B.儒学影响治国理政C.皇帝普遍虚怀纳谏D.皇权受到制度约束4.(2018吉林百校联盟联考,2)董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说政治地位5.董仲舒指出,汉代自开国以来,特别是武帝登基以后,忧国情深,一心求贤,其精神可媲美于尧舜,但却一直不能达到目的,关键在于平时没有注意养士。

为此,他建议汉武帝( )A.实行察举制B.独尊儒术C.颁布推恩令D.兴办太学6.(2018北京朝阳二模,13)学术界认为《论语》最初有《古论》《鲁论》《齐论》三个版本,汉魏时期《齐论》失传。

(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2019·哈尔滨九中模拟)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是()A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施解析:选B。

“外儒内法,大一统”思想是汉武帝时期董仲舒提出的,属于汉朝中期,故A项错误;题干中时间为汉初,信息是“推崇‘清净慈祥’的‘长者’”,再结合所学汉初实行黄老无为思想,故B项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到汉初统治者采用,故C项错误;“礼法并施”是荀子的政治理念,未得到汉初统治者采用,故D项错误。

2.(2019·江西五市八校联考)汉儒董仲舒提出了一系列的思想,构成新的儒学体系,对儒学发展做出重大贡献,结合时代背景和思想的内在逻辑性,董仲舒新儒学的核心思想是()A.“君权神授,天人感应”B.“大一统论”C.“罢黜百家,独尊儒术”D.“性三品论”解析:选B。

董仲舒新儒学为汉武帝时期政治上的大一统提供理论依据,其核心思想是大一统,故B项正确;A项有利于加强君主专制,但非核心思想,故A项错误;C项有利于思想控制,但非核心思想,故C项错误;D项有利于思想控制,但非核心思想,故D项错误。

3.(2019·江西高三新课程教学质监)在中国古代,由于人们对自然界的认识水平不高,统治者普遍认为灾异是对帝王失政的谴责和警示。

灾异,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施。

据此可知灾害的发生()A.强化了天人合一的思想B.有利于提高政府管理水平C.有利于提高环保意识D.有利于增强对自然界的认识解析:选B。

“提高政府管理水平”与材料中“当灾异发生时,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施”相符,故B项正确;天人合一的思想也包括所谓祥瑞,不仅仅是材料中“灾异”,故A项错误;材料中“解救灾荒的措施”不等于环保意识,故C项错误;D项与材料主旨不符,故D项错误。

课练27春秋战国时期的“百家争鸣”及汉代儒学成为正统思想小题狂练○27小题是基础练小题提分快1.[2019·安徽蚌埠一模](《史记》载)伍子胥(楚国人)为报父兄被楚平王所杀之仇,逃至吴国,最终引吴兵攻楚并破城。

当时对此持肯定态度的是( ) A.儒家B.法家C.道家D.墨家答案:A解析:儒家强调人伦关系、宗法血缘,故A项正确;法家强调服从君主,法家对伍子胥的行为会反对,故B项错误;道家强调顺其自然,故C项错误;墨家强调兼爱非攻、尚贤尚力,故D项错误。

2.[2019·辽宁沈阳一模]《荀子·儒效》中勾画了一条匹夫登庸的道路,即:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!”这条道路( ) A.为官僚政治实现提供途径B.为君主专制奠定理论基础C.认为治国应实行“礼法并施”D.是对孔子正名思想的继承答案:A解析:根据材料“《荀子·儒效》中勾画了一条匹夫登庸的道路……即曰:其唯学乎”得出该思想属于墨家“尚贤”的主张,即小生产者凭借才华跻身统治阶层,尚贤为官僚政治实现提供途径,故A 项正确。

3.与孔、孟相比,荀子的思想具有更多的现实主义倾向。

这一“倾向”主要表现在( )A.重视礼义道德教育B.提出“仁政”思想C.主张治国“礼法并施”D.“以法为教”“以吏为师”答案:C解析:孔、孟重视礼义道德的教育,故A项错误;“仁政”思想是孟子思想的核心,故B项错误;根据材料“荀子的思想具有更多的现实主义倾向”,结合所学,荀子在继承孔、孟“礼”的同时,也吸收法家“法”的理念,使其更符合社会实际,故C项正确;“以法为教”“以吏为师”,是法家的思想主张,故D项错误。

4.[2019·福建厦门质检]孔子曾评价管仲为人器量狭小、不节俭,但当子贡以“管仲非仁者与”求教时,孔子却极力赞扬管仲帮扶齐桓公成就霸业,并感叹“微管仲,吾其被发左衽矣”。

这表明( )A.孔子十分重视礼俗教化B.儒家学派已经出现思想分化C.儒学积极借鉴其他学说D.管仲所为合乎儒家政治理想答案:A解析:材料反映了孔子对管仲的两种评价,孔子评价管仲为人器量狭小、不节俭,是从性格气度、勤俭节约方面来讲的,而子贡以“管仲非仁者与”求教时,孔子对管仲大加赞扬是从儒家的“仁”——教化角度上来评判的,故A项正确。

课时作业8 “百家争鸣”和汉代儒学成为正统思想一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2020·新化县第一中学高三月考)春秋初期齐桓公首开礼贤下士之风,战国时期诸侯招贤已蔚然成风。

《史记·秦本纪》载,秦孝公元年(前361年)向天下士人广发求贤令,开出了“宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”的丰厚条件。

据此可知战国时期( D )A.宗法分封制退出了历史舞台B.法家思想已取得了独尊地位C.私学出现动摇了王室的统治基础D.士阶层流动冲击了贵族政治体制解析:依据材料中“宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”等信息结合所学可知,战国时期士阶层借助社会变革之际,成为了一支不可忽视的力量,社会阶层出现了流动,冲击了贵族政治体制,因此D选项正确。

A选项错误,依据材料信息不能得出宗法分封制退出了历史舞台,结合所学可知,西汉初年和明朝初期仍然有分封制;B选项错误,材料并未体现法家思想的内容;C选项错误,材料并未体现王室统治基础的动摇。

2.(2020·某某高三模拟)春秋战国时期,儒法两家进行了长期的“德刑”之争和“礼法”之争,而最终在战国终世之际,法家的“刑法”思想占据了治国理念的主导地位。

这一结果( A )A.顺应了当时政治形势的需要B.促进了古代法律体系的成熟C.反映了法治观念已深入人心D.导致了社会矛盾的日趋激化解析:战国末期社会更加动荡,而法家“刑法”不仅可以禁乱,还可以强化君主的权威,正是法家思想顺应了此政治形势,才占据了治国理念的主导地位。

故答案为A项。

B项,法家的“刑法”思想虽有利于促进古代法律的发展,但不能说促进了法律体系的成熟,排除;C项,采取“刑法”是统治者意志的体现,而非广大民众,不能说明“深入人心”,排除;D项,法家的“刑法”思想虽不利于缓和社会矛盾,但社会矛盾激化的主要原因是统治者的腐败,而不是“刑法”思想,排除。

3.(2020·某某某某外国语学校高三月考)春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”“内诸夏而外夷狄”的思想。

2020版高考历史一轮复习刷题练26“百家争鸣”和汉代儒学成为正统思想一、选择题1.中国古代某学者评论道:“不顾人情,视斯民饮食男女之欲,为人生所不能无的,都以为毫无价值而不足恤。

”此评论针对的是( )A.“人之性恶”B.“三纲五常”C.“清心寡欲”D.“存天理,灭人欲”2.春秋战国之际,一部分没落贵族从旧体制中游离出来,部分具有知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即所谓“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成处于游离状态——即“士无定主”的游士。

这一现象( ) A.表明分封制逐渐崩溃B.推动了当时社会思想解放C.导致了社会秩序动荡D.促进了新兴地主阶级崛起3.孔子说:“天何言哉? 四时行焉,百物生焉,天何言哉?”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”韩非子说:“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。

从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都( )A.针对先秦的社会现状提出了共同的政治主张B.认为自然是可以认识的C.认为自然界的存在不以人的意志为转移D.表现出人对自然及其规律的尊崇4.荀子强调人性本恶,但他认为通过礼法改造人的本性,可以达到人“群”有序的目的。

韩非子认为人性的恶没有改变的可能,对其教育感化也是无用的,只能通过法律对其管束。

据此可知( )A.两者思想呈现出完全的对立性B.韩非子否定教育的功能C.构建稳定社会秩序是时人追求D.荀子提倡“礼法并用”5.周人将夏、商、周三代易姓受命的变革原因归结为“德”,认为夏、商亡于“不敬厥德”,提出“天命靡常”“惟德是辅”。

该做法( )A.解释了历史发展的内在动因B.反映出生产技术的不断提高C.有助于统治阶级的自我约束D.形成了亲疏有别的等级秩序6.中国画注重写意传神,追求“得意忘形”,或者说注重用画面传达主观情致与神韵,并不拘泥于客观景物和人物的逼真摹写。

这种特点可概括为( )A.天人合一B.诗画合一C.情景合一D.知行合一7.据《史记·夏本纪》记载,夏王朝先后有十四世、十七王,其中一次是弟之子死后王位复归于兄之子,两次是兄终弟及,其余都是父死子继。

2020版高考历史一轮复习汉代儒学成为正统思想(含解析)核心素养提升练三十三汉代儒学成为正统思想(40分钟85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.先秦时期,重农抑商是法家的主张;汉代以后,随着土地兼并现象日益严重,这一思想才逐步融入儒家思想之中。

这一变化表明( )A.儒家思想力图适应政治需要B.商人势力威胁汉代的政治统治C.农民社会地位得到提升D.法家思想逐步成为儒学的内核【解析】选A。

先秦法家的重农抑商主张到汉代以后逐步融入儒家思想之中,表明汉代以后儒学家们不断汲取各家思想以适应政治的需要,故A正确;变化不能表明商人势力威胁汉代的政治统治,故B错误;这一变化无法表明农民社会地位得到提升;故C错误;不能仅凭先秦法家的重农抑商主张到汉代以后逐步融入儒家思想之中,就认为法家思想逐步成为儒学的内核,故D 错误。

2.(2019·滨州调研)从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝罢黜“黄老刑名百家之言”。

这一变化反映了( )A.春秋以来思想自由局面的结束B.统治集团内部权力与利益的冲突C.董仲舒对儒家思想的发展创新D.恢复国力到加强集权的政治转变【解析】选D。

春秋以来思想自由局面的结束是对题干的重复,故A错误;到了汉武帝时期,随着西汉的经济实力恢复和增强积极有为的政治思想成为时代的需要,所以“罢黜百家,独尊儒术”,统治集团内部权力与利益的冲突不符合题意,故B错误;董仲舒对儒家思想的发展创新不符合题意,故C错误;恢复国力到加强集权的政治转变符合题意,故D正确。

【拓展延伸】汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,是为中央集权寻找意识形态的支撑。

运用政权力量控制意识形态,其实是法家的发明,商鞅、韩非、李斯都精于此道,秦始皇根据他们的理论,用“焚书坑儒”的手段控制意识形态,但并不成功。

汉武帝用功名利禄来引诱士人——只有精通儒家经学才可以进入仕途,把士人的聪明才智束缚于儒家经学之中,专注于诠释章句,而无暇旁骛,终于达到了目的。

核心素养提升练三十三汉代儒学成为正统思想(40分钟85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.先秦时期,重农抑商是法家的主张;汉代以后,随着土地兼并现象日益严重,这一思想才逐步融入儒家思想之中。

这一变化表明( )A.儒家思想力图适应政治需要B.商人势力威胁汉代的政治统治C.农民社会地位得到提升D.法家思想逐步成为儒学的内核【解析】选A。

先秦法家的重农抑商主张到汉代以后逐步融入儒家思想之中,表明汉代以后儒学家们不断汲取各家思想以适应政治的需要,故A正确;变化不能表明商人势力威胁汉代的政治统治,故B错误;这一变化无法表明农民社会地位得到提升;故C错误;不能仅凭先秦法家的重农抑商主张到汉代以后逐步融入儒家思想之中,就认为法家思想逐步成为儒学的内核,故D错误。

2.(2019·滨州调研)从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝罢黜“黄老刑名百家之言”。

这一变化反映了 ( )A.春秋以来思想自由局面的结束B.统治集团内部权力与利益的冲突C.董仲舒对儒家思想的发展创新D.恢复国力到加强集权的政治转变【解析】选D。

春秋以来思想自由局面的结束是对题干的重复,故A错误;到了汉武帝时期,随着西汉的经济实力恢复和增强积极有为的政治思想成为时代的需要,所以“罢黜百家,独尊儒术”,统治集团内部权力与利益的冲突不符合题意,故B错误;董仲舒对儒家思想的发展创新不符合题意,故C错误;恢复国力到加强集权的政治转变符合题意,故D正确。

【拓展延伸】汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,是为中央集权寻找意识形态的支撑。

运用政权力量控制意识形态,其实是法家的发明,商鞅、韩非、李斯都精于此道,秦始皇根据他们的理论,用“焚书坑儒”的手段控制意识形态,但并不成功。

汉武帝用功名利禄来引诱士人——只有精通儒家经学才可以进入仕途,把士人的聪明才智束缚于儒家经学之中,专注于诠释章句,而无暇旁骛,终于达到了目的。

3.(2019·衡水中学模拟)汉武帝中期,董仲舒针对当时频繁发生的火灾,起草了一份奏章,用天人感应理论来批评汉武帝的过失。

汉武帝大怒,欲将董仲舒斩首,旋又下诏赦免,但董仲舒江都王相的相位被罢免。

这表明( )A.统治者放弃儒家学说B.迷信思想已日渐式微C.皇权受到儒学的影响D.皇权与相权继续冲突【解析】选C。

汉武帝对处罚结果的改变,反映了皇权受儒家思想的影响,故选C。

4.春秋时期,贵族、高官在形势于己不利时出奔逃亡的现象很普遍,而且能够为人们的道德观念所接受。

秦汉以后,对于贵族、高官出奔逃亡,舆论却多加贬斥,视为不义。

这种变化反映了( )A.分封制已难以为继B.社会道德水准提高C.民意左右官员行为D.忠君伦理观念强化【解析】选D。

春秋时期贵族高官在形势于己不利时会出逃,且被人们所接受,但秦汉以后舆论对这种行为进行贬斥,视为不义,说明秦汉以后更强调忠君的伦理观念,故D正确。

5.有一则案例:甲没有儿子,拣了个弃婴,作为养子乙。

乙长大后杀了人,甲把乙藏起来。

如果按照当时法律,藏匿犯人要受重刑。

但《春秋》上提倡父子一方犯罪后可以互相隐藏。

董仲舒认为他们是父子关系,所以甲不能判罪。

这一案例说明,两汉时期 ( )A.儒家道德地位大于法律B.儒家道德已经渗入法律C.法律体系儒家化最终完成D.儒家思想取得正统地位【解析】选B。

董仲舒认为判案应当依据儒家道德,但不能得出儒家道德地位大于法律,故A错误;汉代儒家思想成为正统思想,董仲舒认为判案应当依据儒家道德,说明儒家道德已经渗入法律,故B正确;魏晋时期法律体系儒家化完成,故C错误;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”说明儒家思想取得正统地位,故D错误。

6.“天地之物有不常之变者,谓之异;小者谓之灾。

灾常先至而异乃随之。

灾者,天之谴也;异者,天之威也。

谴之而不知,乃畏以威。

”汉代出现的这一思想( )A.维护了君主统治B.解决了王国问题C.背离了儒家思想D.完善了监察制度【解析】选A。

题干材料体现的是董仲舒的“天人感应”“天人合一”的思想,其提出的目的是加强君权,维护君主的统治,故A正确。

7.(2019·长郡中学模拟)有学者认为,从汉代起,先秦儒家高标入世的姿态及对世界冷静理性的思考始有缺失。

这种缺失( )A.导致儒家逐步脱离社会实际B.使儒学统治地位进一步削弱C.与儒学政治地位的变化有关D.表明儒家亟须重建信仰理论【解析】选C。

汉代儒学为政治服务,对先秦儒学思想做出了相应的调整,如提出“君权神授”“天人感应”等思想实际就是对冷静理性思考的背离,造成这种变化的原因与汉代儒学政治地位的提高有关,故C正确。

8.(2019·云南师大附中模拟)班固《白虎通德论》提出“三纲六纪”思想,三纲即君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

六纪即诸父有善,诸舅有义,昆弟有亲,族人有序,师长有尊,朋友有旧。

据此可知东汉“三纲六纪”思想 ( )A.推动儒家社会秩序观的发展B.顺应了确立专制主义的需要C.建构了伦理纲常的社会结构D.注重谶纬神学世界观的养成【解析】选A。

专制主义是在秦朝确立,B错误;伦理纲常的社会结构和谶纬神学世界观都是在西汉正式确立,C、D错误;先秦开始提出的儒家社会秩序观在东汉得到发展。

A正确。

9.董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说政治地位【解析】选A。

材料反映出董仲舒认为君主具有安定百姓生活的责任,可知反映了其认为君主应重视百姓的主张,故A正确。

10.汉代统治者提出“以孝治天下”的治国方针,自汉文帝设置《孝经》博士后,儒家著作《孝经》成为读书人的必修经典。

这反映了汉代 ( )A.倡导愚孝思想B.强化宗法伦理C.确立儒学正统D.重视文化教育【解析】选B。

材料强调汉代统治者大力倡导“以孝治天下”,使孝道与修身、齐家、治国、平天下紧密联系在一起,使孝道不仅仅局限在宗法伦理领域,还延伸、渗透到国家政治、社会文化生活的方方面面,强化成为社会伦理和政治宗法伦理,故B正确。

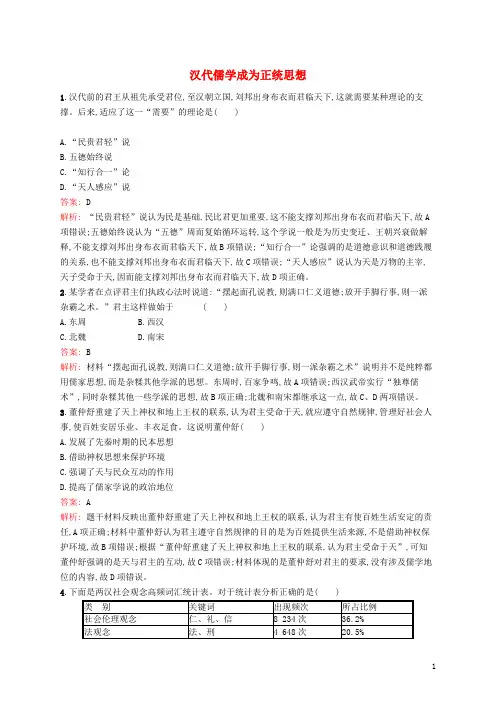

11.上表是两汉社会观念高频词汇统计表。

对于该表分析正确的是( )A.主流价值观儒学化B.法家大行其道C.重利轻义观盛行D.伦理脱离政治【解析】选A。

根据图表,社会伦理观念比例最高,表明儒家思想在汉朝确立了正统地位,故A正确;两汉时期,儒家思想成为正统思想,法家大行其道不符合史实,故B错误;从汉朝以来,政府一直强调“重农抑商”政策,故C错误;在我国的封建社会中,主流思想始终是为政治服务的,故D错误。

12.汉武帝时期,儒家士大夫据《春秋》之经义断狱成为当时风气。

不仅如此,他们还常常根据其他儒家经义断狱,史家称之为“引经决狱”。

“引经决狱”风气的盛行反映了当时( )A.统治者推行儒家经义B.儒学成为正统思想C.儒家思想成为普遍认知D.儒学思想被法律化【解析】选C 。

从材料“汉武帝时期”“儒家士大夫据《春秋》之经义断狱成为当时风气”“根据其他儒家经义断狱”中可以看出,汉武帝时儒家思想成为当时人们普遍的认知,故C正确。

二、非选择题(37分)13.(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。

”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者,谓之贼;贼义者,谓之残。

残贼之人,谓之一夫。

闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。

”——《孟子·梁惠王》材料二唯天子受命于天,天下受命于天子……天为君而覆露之,地为臣而持载之。

地事天也,尤下之事上也。

——董仲舒《春秋繁露》材料三新哲学的创立者必须建立一套包含宇宙论、伦理学和知识论的体系,以宇宙论解释宇宙的诞生,以伦理学讨论整个人类问题以及确立人生行事的价值,以知识论确定实然和应然知识的基础。

这个新哲学叫做程朱理学。

——张君劢《新儒家思想史》(1)根据材料一,结合所学,归纳孟子对于“忠君”的看法。

(6分)(2)与材料一相比,材料二中的思想有何变化?这种变化是为了适应何种政治需要?(6分)(3)根据所学知识,列举材料三中所述理学在“宇宙论”“伦理学”和“知识论”上的理论分别是什么?(9分)分析理学对中国历史的影响。

(4分)【解析】第(1)题据材料一“臣弑其君,可乎?”“未闻弑君也”,可知孟子反对臣子弑君,臣子应该忠于君主;据材料一“残贼之人,谓之一夫,闻诛一夫纣矣”可知如果君主不施行仁义,臣子可以诛杀君主。

第(2)题第一问据材料一“残贼之人,谓之一夫,闻诛一夫纣矣”和材料二“唯天子受命于天,天下受命于天子……地为臣而持载之”,结合董仲舒新儒学的史实可知,材料二中思想强调君权神授,主张君为臣纲;第二问结合新儒学的背景可知,董仲舒新儒学适应了西汉加强中央集权,强化大一统局面的需要。

第(3)题第一问根据材料三“以宇宙论解释宇宙的诞生,以伦理学讨论整个人类问题以及确立人生行事的价值,以知识论确定实然和应然知识的基础”结合程朱理学的主张回答即可;第二问结合程朱理学的影响回答即可。

答案:(1)看法:臣子应当忠于君主;臣子有权反抗独夫民贼。

(6分)(2)变化:神化君权,强化忠君思想。

(3分)政治需要:西汉加强君主专制中央集权的要求。

(3分)(3)宇宙论:理是宇宙的本原;(3分)伦理学:三纲五常;(3分)知识论:格物致知、先知后行。

(3分)影响:巩固了中央集权君主专制;铸造了中华民族的民族性格;压抑人性、扼杀自然欲求。

(答出两点可得4分,其他答案言之成理也可)14.(12分)阅读材料,回答问题。

材料中华文明传承的一个基本资源是经典文献:“四书”“五经”等历代史书。

历代士人精英,抒发政治理想、革新政治纲领,都需要从各自面对的时代命题出发,重新解释经典、重新解释传统。

结合材料与所学中国历史知识,围绕“历代士人精英重新解释经典、重新解释传统”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。

(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)【解析】本题要求学生结合材料与所学中国历史知识,围绕“历代士人精英重新解释经典、重新解释传统”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述,属于开放性试题,结合所学知识即可拟定一个具体的论题并阐释,言之有理、史论结合即可。

答案:示例:汉代儒学对儒家思想的发展。

(2分)汉武帝时期,随着经济发展,国力强盛,中华民族文化共同体形成,同时也出现了一系列的问题,如边患问题、王国问题、土地兼并等问题,之前的“黄老无为”思想也不能适应社会需要。

董仲舒适时地提出了他的儒学观点。

他在继承先秦儒学“仁政”“尊君”等主张的基础上,提出“君权神授”“天人感应”等学说,适应了专制主义中央集权国家的发展。

儒学也被统治者立为官方的正统思想,影响中国两千多年。