部编版高中历史课时检测(三十三) 汉代儒学成为正统思想

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

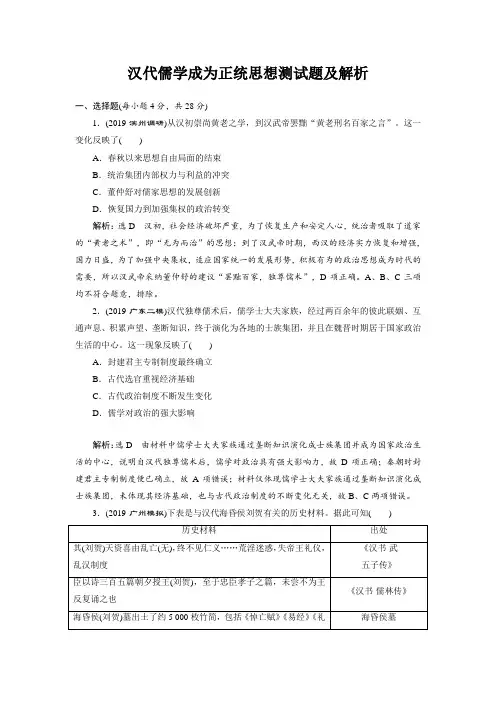

汉代儒学成为正统思想测试题及解析一、选择题(每小题4分,共28分)1.(2019·滨州调研)从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝罢黜“黄老刑名百家之言”。

这一变化反映了()A.春秋以来思想自由局面的结束B.统治集团内部权力与利益的冲突C.董仲舒对儒家思想的发展创新D.恢复国力到加强集权的政治转变解析:选D汉初,社会经济破坏严重,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取了道家的“黄老之术”,即“无为而治”的思想;到了汉武帝时期,西汉的经济实力恢复和增强,国力日盛,为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要,所以汉武帝采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”,D项正确。

A、B、C三项均不符合题意,排除。

2.(2019·广东二模)汉代独尊儒术后,儒学士大夫家族,经过两百余年的彼此联姻、互通声息、积累声望、垄断知识,终于演化为各地的士族集团,并且在魏晋时期居于国家政治生活的中心。

这一现象反映了()A.封建君主专制制度最终确立B.古代选官重视经济基础C.古代政治制度不断发生变化D.儒学对政治的强大影响解析:选D由材料中儒学士大夫家族通过垄断知识演化成士族集团并成为国家政治生活的中心,说明自汉代独尊儒术后,儒学对政治具有强大影响力,故D项正确;秦朝时封建君主专制制度便已确立,故A项错误;材料仅体现儒学士大夫家族通过垄断知识演化成士族集团,未体现其经济基础,也与古代政治制度的不断变化无关,故B、C两项错误。

3.(2019·广州模拟)下表是与汉代海昏侯刘贺有关的历史材料。

据此可知()C.汉代“四书”地位超过“五经”D.刘贺以皇帝的身份下葬解析:选B由材料“终不见仁义”“至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也”“《易经》《礼记》《孝经》《医书》《论语》”可知汉代信奉孔孟之道,重视儒学教育,故B项正确;由材料内容可知强调的是对儒家思想的重视而非刘贺昏庸无道和其下葬身份,故A、D两项错误;宋代“四书”地位超过“五经”,故C项错误。

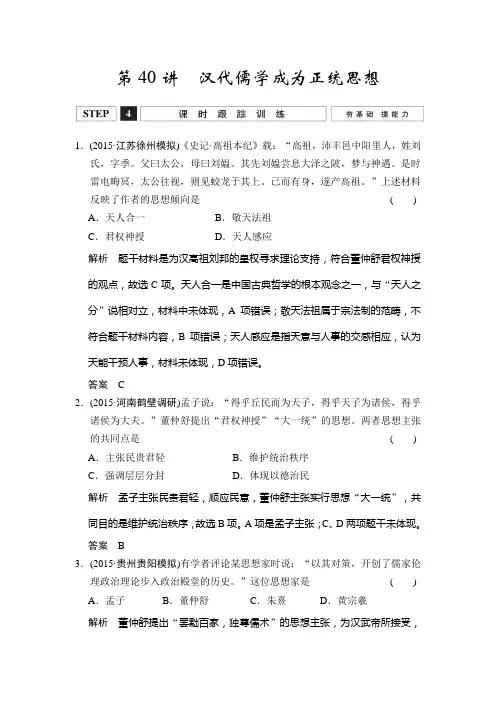

第40讲汉代儒学成为正统思想1.(2015·江苏徐州模拟)《史记·高祖本纪》载:“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。

父曰太公,母曰刘媪。

其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。

是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。

已而有身,遂产高祖。

”上述材料反映了作者的思想倾向是() A.天人合一B.敬天法祖C.君权神授D.天人感应解析题干材料是为汉高祖刘邦的皇权寻求理论支持,符合董仲舒君权神授的观点,故选C项。

天人合一是中国古典哲学的根本观念之一,与“天人之分”说相对立,材料中未体现,A项错误;敬天法祖属于宗法制的范畴,不符合题干材料内容,B项错误;天人感应是指天意与人事的交感相应,认为天能干预人事,材料未体现,D项错误。

答案 C2.(2015·河南鹤壁调研)孟子说:“得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

”董仲舒提出“君权神授”“大一统”的思想。

两者思想主张的共同点是() A.主张民贵君轻B.维护统治秩序C.强调层层分封D.体现以德治民解析孟子主张民贵君轻,顺应民意,董仲舒主张实行思想“大一统”,共同目的是维护统治秩序,故选B项。

A项是孟子主张;C、D两项题干未体现。

答案 B3.(2015·贵州贵阳模拟)有学者评论某思想家时说:“以其对策,开创了儒家伦理政治理论步入政治殿堂的历史。

”这位思想家是() A.孟子B.董仲舒C.朱熹D.黄宗羲解析董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想主张,为汉武帝所接受,儒家思想成为官方正统思想,“儒家伦理政治理论步入政治殿堂”,故选B 项。

答案 B4.(2015·江苏南京、盐城模拟)《春秋繁露·人副天数》曰:“天地之符,阴阳之副,常设于身,身犹天也。

……天以终岁之数,成人之身,故小节三百六十六,副日数也;大节十二,分副月数也;内有五藏,副五行数也;外有四肢,副四时数也;乍视乍瞑,副昼夜也;乍刚乍柔,副冬夏也。

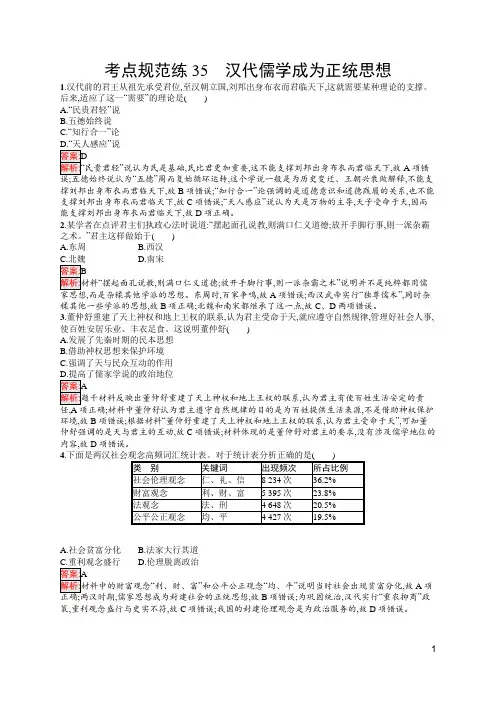

考点规范练35汉代儒学成为正统思想1.汉代前的君王从祖先承受君位,至汉朝立国,刘邦出身布衣而君临天下,这就需要某种理论的支撑。

后来,适应了这一“需要”的理论是()A.“民贵君轻”说B.五德始终说C.“知行合一”论”说民贵君轻”说认为民是基础,民比君更加重要,这不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故A项错“五德”周而复始循环运转,这个学说一般是为历史变迁、王朝兴衰做解释,不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故B项错误;“知行合一”论强调的是道德意识和道德践履的关系,也不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故C项错误;“天人感应”说认为天是万物的主导,天子受命于天,因而能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故D项正确。

2.某学者在点评君主们执政心法时说道:“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术。

”君主这样做始于()A.东周B.西汉D.南宋“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术”说明并不是纯粹都用儒,而是杂糅其他学派的思想。

东周时,百家争鸣,故A项错误;西汉武帝实行“独尊儒术”,同时杂糅其他一些学派的思想,故B项正确;北魏和南宋都继承了这一点,故C、D两项错误。

3.董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒()A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用,认为君主有使百姓生活安定的责;材料中董仲舒认为君主遵守自然规律的目的是为百姓提供生活来源,不是借助神权保护环境,故B项错误;根据材料“董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天”,可知董仲舒强调的是天与君主的互动,故C项错误;材料体现的是董仲舒对君主的要求,没有涉及儒学地位的内容,故D项错误。

4.A.社会贫富分化B.法家大行其道D.伦理脱离政治“利、财、富”和公平公正观念“均、平”说明当时社会出现贫富分化,故A项,儒家思想成为封建社会的正统思想,故B项错误;为巩固统治,汉代实行“重农抑商”政策,重利观念盛行与史实不符,故C项错误;我国的封建伦理观念是为政治服务的,故D项错误。

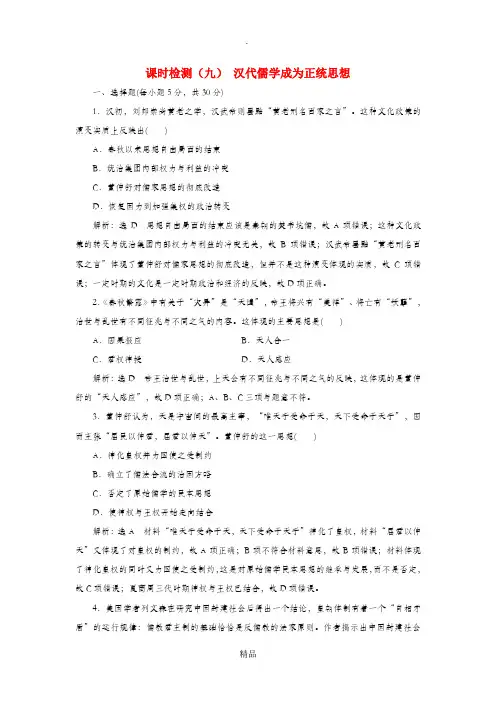

课时检测(九)汉代儒学成为正统思想一、选择题(每小题5分,共30分)1.汉初,刘邦崇尚黄老之学,汉武帝则罢黜“黄老刑名百家之言”。

这种文化政策的演变实质上反映出( )A.春秋以来思想自由局面的结束B.统治集团内部权力与利益的冲突C.董仲舒对儒家思想的彻底改造D.恢复国力到加强集权的政治转变解析:选D 思想自由局面的结束应该是秦朝的焚书坑儒,故A项错误;这种文化政策的转变与统治集团内部权力与利益的冲突无关,故B项错误;汉武帝罢黜“黄老刑名百家之言”体现了董仲舒对儒家思想的彻底改造,但并不是这种演变体现的实质,故C项错误;一定时期的文化是一定时期政治和经济的反映,故D项正确。

2.《春秋繁露》中有关于“灾异”是“天谴”,帝王将兴有“美祥”、将亡有“妖孽”,治世与乱世有不同征兆与不同之气的内容。

这体现的主要思想是( )A.因果报应B.天人合一C.君权神授D.天人感应解析:选D 帝王治世与乱世,上天会有不同征兆与不同之气的反映,这体现的是董仲舒的“天人感应”,故D项正确;A、B、C三项与题意不符。

3.董仲舒认为,天是宇宙间的最高主宰,“唯天子受命于天,天下受命于天子”,因而主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。

董仲舒的这一思想( )A.神化皇权并力图使之受制约B.确立了儒法合流的治国方略C.否定了原始儒学的民本思想D.使神权与王权开始走向结合解析:选A 材料“唯天子受命于天,天下受命于天子”神化了皇权,材料“屈君以伸天”又体现了对皇权的制约,故A项正确;B项不符合材料意思,故B项错误;材料体现了神化皇权的同时又力图使之受制约,这是对原始儒学民本思想的继承与发展,而不是否定,故C项错误;夏商周三代时期神权与王权已结合,故D项错误。

4.美国学者列文森在研究中国封建社会后得出一个结论,皇朝体制有着一个“自相矛盾”的运行规律:儒教君主制的基础恰恰是反儒教的法家原则。

作者揭示出中国封建社会( )A.儒学思想以法家为依托B.外儒内法的治国策略C.儒家与法家的冲突激烈D.德治与法治交替运用解析:选B 儒学思想以法家为依托,与材料中“反儒教的法家原则”不符,故A项错误;汉代儒学成为正统思想,而法家提倡法治和中央集权,在维护君主专制方面本质上一致,与材料中“儒教君主制的基础恰恰是反儒教的法家原则”相符,故B项正确;汉代儒学成为正统思想,“冲突激烈”与史实不符,故C项错误;汉代儒学成为正统思想,主张德治,“交替运用”与史实不符,故D项错误。

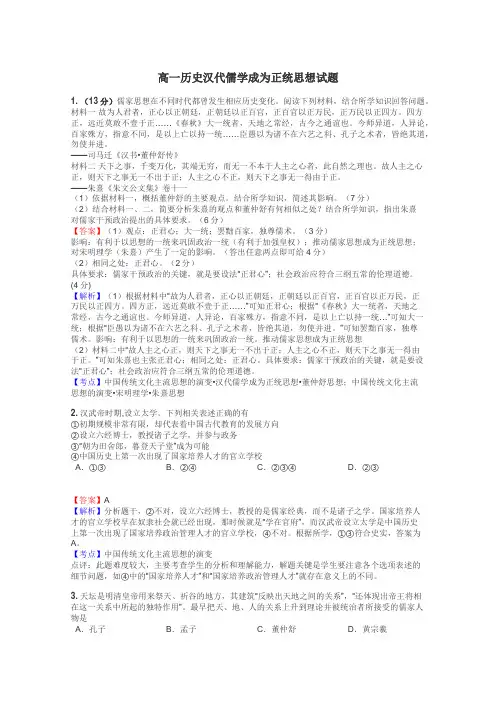

高一历史汉代儒学成为正统思想试题1.(13分)儒家思想在不同时代都曾发生相应历史变化。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方。

四方正,远近莫敢不壹于正……《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

——司马迁《汉书•董仲舒传》材料二天下之事,千变万化,其端无穷,而无一不本于人主之心者,此自然之理也。

故人主之心正,则天下之事无一不出于正;人主之心不正,则天下之事无一得由于正。

——朱熹《朱文公文集》卷十一(1)依据材料一,概括董仲舒的主要观点。

结合所学知识,简述其影响。

(7分)(2)结合材料一、二,简要分析朱熹的观点和董仲舒有何相似之处?结合所学知识,指出朱熹对儒家干预政治提出的具体要求。

(6分)【答案】(1)观点:正君心;大一统;罢黜百家,独尊儒术。

(3分)影响:有利于以思想的一统来巩固政治一统(有利于加强皇权);推动儒家思想成为正统思想;对宋明理学(朱熹)产生了一定的影响。

(答出任意两点即可给4分)(2)相同之处:正君心。

(2分)具体要求:儒家干预政治的关键,就是要设法“正君心”;社会政治应符合三纲五常的伦理道德。

(4分)【解析】(1)根据材料中“故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方。

四方正,远近莫敢不壹于正……”可知正君心;根据“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统…”可知大一统;根据“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”可知罢黜百家,独尊儒术。

影响:有利于以思想的一统来巩固政治一统。

推动儒家思想成为正统思想(2)材料二中“故人主之心正,则天下之事无一不出于正;人主之心不正,则天下之事无一得由于正。

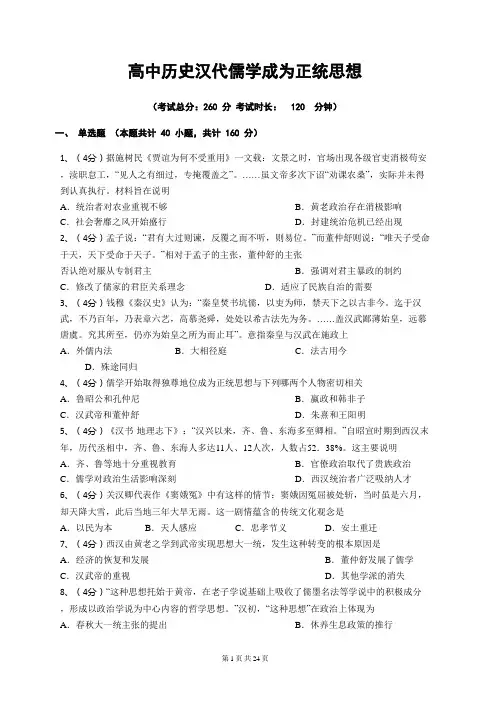

高中历史汉代儒学成为正统思想(考试总分:260 分考试时长: 120 分钟)一、单选题(本题共计 40 小题,共计 160 分)1、(4分)据施树民《贾谊为何不受重用》一文载:文景之时,官场出现各级官吏消极苟安,渎职怠工,“见人之有细过,专掩覆盖之”。

……虽文帝多次下诏“劝课农桑”,实际并未得到认真执行。

材料旨在说明A.统治者对农业重视不够B.黄老政治存在消极影响C.社会奢靡之风开始盛行D.封建统治危机已经出现2、(4分)孟子说:“君有大过则谏,反覆之而不听,则易位。

”而董仲舒则说:“唯天子受命于天,天下受命于天子。

”相对于孟子的主张,董仲舒的主张否认绝对服从专制君主B.强调对君主暴政的制约C.修改了儒家的君臣关系理念D.适应了民族自治的需要3、(4分)钱穆《秦汉史》认为:“秦皇焚书坑儒,以吏为师,禁天下之以古非今。

迄于汉武,不乃百年,乃表章六艺,高慕尧舜,处处以希古法先为务。

……盖汉武鄙薄始皇,远慕唐虞。

究其所至,仍亦为始皇之所为而止耳”。

意指秦皇与汉武在施政上A.外儒内法B.大相径庭C.法古用今D.殊途同归4、(4分)儒学开始取得独尊地位成为正统思想与下列哪两个人物密切相关A.鲁昭公和孔仲尼B.嬴政和韩非子C.汉武帝和董仲舒D.朱熹和王阳明5、(4分)《汉书·地理志下》:“汉兴以来,齐、鲁、东海多至卿相。

”自昭宣时期到西汉末年,历代丞相中,齐、鲁、东海人多达11人、12人次,人数占52.38%。

这主要说明A.齐、鲁等地十分重视教育B.官僚政治取代了贵族政治C.儒学对政治生活影响深刻D.西汉统治者广泛吸纳人才6、(4分)关汉卿代表作《窦娥冤》中有这样的情节:窦娥因冤屈被处斩,当时虽是六月,却天降大雪,此后当地三年大旱无雨。

这一剧情蕴含的传统文化观念是A.以民为本B.天人感应C.忠孝节义D.安土重迁7、(4分)西汉由黄老之学到武帝实现思想大一统,发生这种转变的根本原因是A.经济的恢复和发展B.董仲舒发展了儒学C.汉武帝的重视D.其他学派的消失8、(4分)“这种思想托始于黄帝,在老子学说基础上吸收了儒墨名法等学说中的积极成分,形成以政治学说为中心内容的哲学思想。

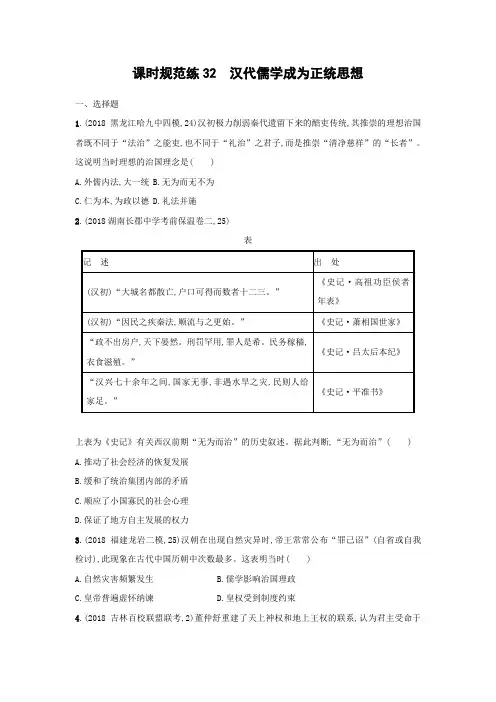

课时规范练32 汉代儒学成为正统思想一、选择题1.(2018黑龙江哈九中四模,24)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( )A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施2.(2018湖南长郡中学考前保温卷二,25)表上表为《史记》有关西汉前期“无为而治”的历史叙述。

据此判断,“无为而治”()A.推动了社会经济的恢复发展B.缓和了统治集团内部的矛盾C.顺应了小国寡民的社会心理D.保证了地方自主发展的权力3.(2018福建龙岩二模,25)汉朝在出现自然灾异时,帝王常常公布“罪己诏”(自省或自我检讨),此现象在古代中国历朝中次数最多。

这表明当时( )A.自然灾害频繁发生B.儒学影响治国理政C.皇帝普遍虚怀纳谏D.皇权受到制度约束4.(2018吉林百校联盟联考,2)董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说政治地位5.董仲舒指出,汉代自开国以来,特别是武帝登基以后,忧国情深,一心求贤,其精神可媲美于尧舜,但却一直不能达到目的,关键在于平时没有注意养士。

为此,他建议汉武帝( )A.实行察举制B.独尊儒术C.颁布推恩令D.兴办太学6.(2018北京朝阳二模,13)学术界认为《论语》最初有《古论》《鲁论》《齐论》三个版本,汉魏时期《齐论》失传。

汉代海昏侯墓考古发掘出土了失传已久的《齐论》竹简;同《鲁论》《古论》相比,一是多了“知道”“问王”两篇,二是章句多于《鲁论》。

该发现( )A.推动了儒家思想研究的深化B.佐证了秦始皇焚书对文化传承的破坏C.揭示了汉代儒学独尊的事实D.证实了汉代儒学与先秦儒学的差异性二、非选择题7.儒、法两学派思想是古代中国治国理念的重要来源。

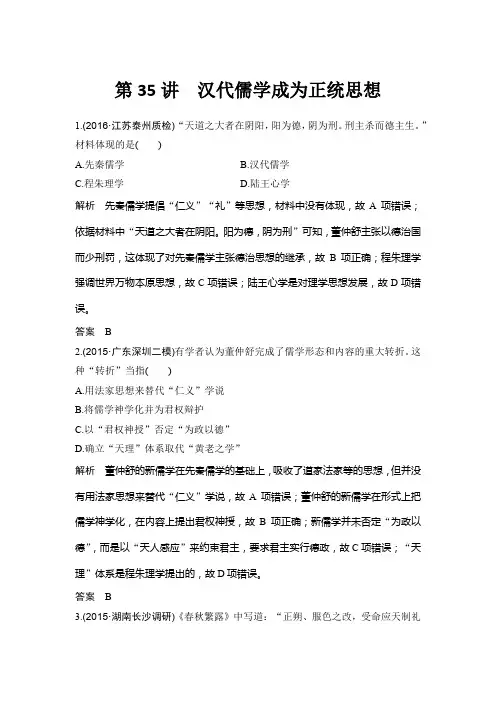

第35讲汉代儒学成为正统思想1.(2016·江苏泰州质检)“天道之大者在阴阳,阳为德,阴为刑。

刑主杀而德主生。

”材料体现的是()A.先秦儒学B.汉代儒学C.程朱理学D.陆王心学解析先秦儒学提倡“仁义”“礼”等思想,材料中没有体现,故A项错误;依据材料中“天道之大者在阴阳。

阳为德,阴为刑”可知,董仲舒主张以德治国而少刑罚,这体现了对先秦儒学主张德治思想的继承,故B项正确;程朱理学强调世界万物本原思想,故C项错误;陆王心学是对理学思想发展,故D项错误。

答案B2.(2015·广东深圳二模)有学者认为董仲舒完成了儒学形态和内容的重大转折。

这种“转折”当指()A.用法家思想来替代“仁义”学说B.将儒学神学化并为君权辩护C.以“君权神授”否定“为政以德”D.确立“天理”体系取代“黄老之学”解析董仲舒的新儒学在先秦儒学的基础上,吸收了道家法家等的思想,但并没有用法家思想来替代“仁义”学说,故A项错误;董仲舒的新儒学在形式上把儒学神学化,在内容上提出君权神授,故B项正确;新儒学并未否定“为政以德”,而是以“天人感应”来约束君主,要求君主实行德政,故C项错误;“天理”体系是程朱理学提出的,故D项错误。

答案B3.(2015·湖南长沙调研)《春秋繁露》中写道:“正朔、服色之改,受命应天制礼作乐之异,人心之动也,二者离而复合,所为一也。

”该主张的主要目的是()A.巩固儒学在思想界的统治地位B.为三纲五常学说提供理论基础C.借助天意来宣扬大一统和加强君权D.将哲理引入儒学促使其思辨化答案C4.(2016·湖南株洲质检)《汉书·董仲舒传》说:“自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。

及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。

立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。

”这表明汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”主要是()A.董仲舒极力推动的结果B.统治者加强中央集权的需要C.儒生孝廉有利政治清明D.汉武帝与大臣们都推崇儒学解析题目问的是主要原因,董仲舒的推动只是主观原因,故A项错误;汉武帝之所以采取“罢黜百家,独尊儒术”主要是基于国家统治的需要,故B项正确;儒生孝廉与设问关系不大,故C项错误;推崇儒学不能成为罢黜百家的理由,故D项错误。

考点规范练35汉代儒学成为正统思想1.(2021云南昆明模拟)春秋战国时期,忠与孝分离,君可以选择臣,臣亦可以选择君;汉朝宣扬忠孝一体,并将行孝对象在父母长辈之外又衍生出君主和师长。

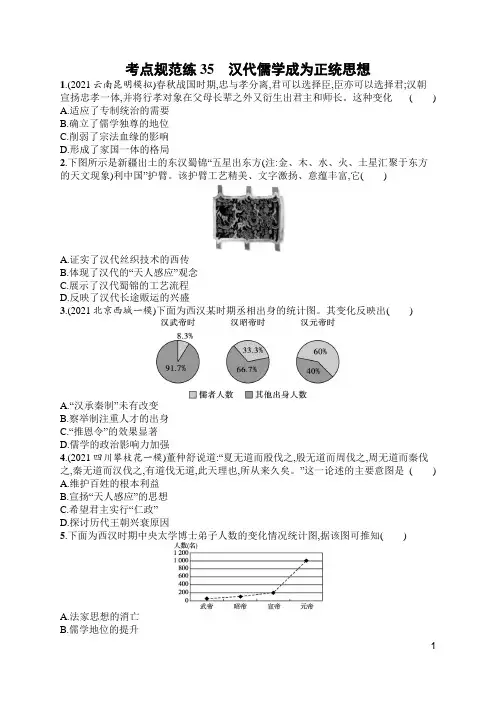

这种变化()A.适应了专制统治的需要B.确立了儒学独尊的地位C.削弱了宗法血缘的影响D.形成了家国一体的格局2.下图所示是新疆出土的东汉蜀锦“五星出东方(注:金、木、水、火、土星汇聚于东方的天文现象)利中国”护臂。

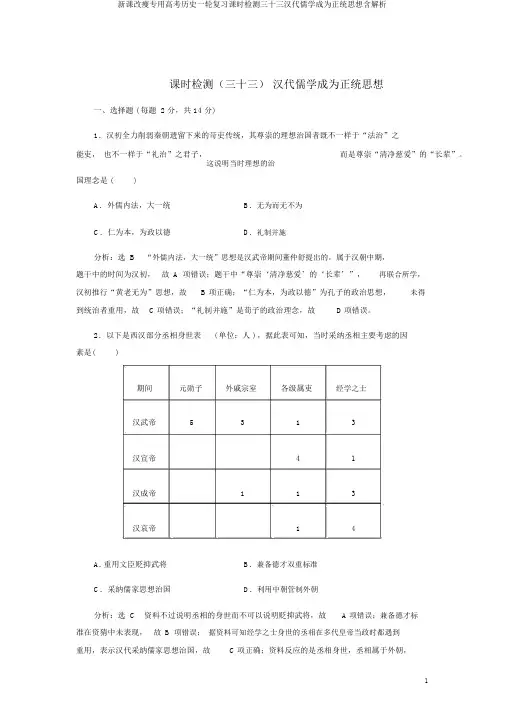

该护臂工艺精美、文字激扬、意蕴丰富,它()A.证实了汉代丝织技术的西传B.体现了汉代的“天人感应”观念C.展示了汉代蜀锦的工艺流程D.反映了汉代长途贩运的兴盛3.(2021北京西城一模)下面为西汉某时期丞相出身的统计图。

其变化反映出()A.“汉承秦制”未有改变B.察举制注重人才的出身C.“推恩令”的效果显著D.儒学的政治影响力加强4.(2021四川攀枝花一模)董仲舒说道:“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之,有道伐无道,此天理也,所从来久矣。

”这一论述的主要意图是()A.维护百姓的根本利益B.宣扬“天人感应”的思想C.希望君主实行“仁政”D.探讨历代王朝兴衰原因5.下面为西汉时期中央太学博士弟子人数的变化情况统计图,据该图可推知()A.法家思想的消亡B.儒学地位的提升C.地方教育的完善D.武帝对儒学抵制6.自汉文帝、景帝时起,汉代诏令一改汉高祖时期“既无典故,也不讲究对仗之美,直自道来,几近口述”的风格,开始注重文辞的修饰和句式的工整,且在措辞中称引儒家经传成为常态。

这主要反映了()A.黄老之学在汉代消失B.百姓安居乐业,国家富强C.儒家思想已经取得统治地位D.儒家思想的影响力日渐突出7.阅读材料,完成下列要求。

材料一《春秋》卓越地贯通了伦理学和形而上学的内容。

孟子早已说过,他相信孔子在编订这部编年史时把支配万物的上天的准则运用于人类历史的进程。

由于董仲舒、孔子博得了处于历史中心的圣人的位置,董仲舒从这些不变的准则出发,以委婉的方式简洁地表达了对人们的行为的褒贬。

课时检测(三十三)汉代儒学成为正统思想一、选择题 ( 每题 2 分,共 14 分)1.汉初全力削弱秦朝遗留下来的苛吏传统,其尊崇的理想治国者既不一样于“法治”之能吏,也不一样于“礼治”之君子,而是尊崇“清净慈爱”的“长辈”。

这说明当时理想的治国理念是 ()A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼制并施分析:选 B“外儒内法,大一统”思想是汉武帝期间董仲舒提出的,属于汉朝中期,题干中的时间为汉初,故A项错误;题干中“尊崇‘清净慈爱’的‘长辈’”,再联合所学,汉初推行“黄老无为”思想,故 B 项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到统治者重用,故C项错误;“礼制并施”是荀子的政治理念,故D项错误。

2.以下是西汉部分丞相身世表( 单位:人 ) ,据此表可知,当时采纳丞相主要考虑的因素是()期间元勋子外戚宗室各级属吏经学之士汉武帝5313汉宣帝41汉成帝113汉哀帝14A. 重用文臣贬抑武将B.兼备德才双重标准C.采纳儒家思想治国D.利用中朝管制外朝分析:选 C资料不过说明丞相的身世而不可以说明贬抑武将,故 A 项错误;兼备德才标准在资猜中未表现,故B项错误;据资料可知经学之士身世的丞相在多代皇帝当政时都遇到资料并未反应中朝状况,故 D 项错误。

3.董仲舒《春秋繁露》载:“《春秋》之义,国有大丧者,止宗庙之祭,而不只郊祭 ( 古代帝王在郊野祭祀天地的典礼) ,不敢以父亲母亲之丧,废事天地之礼也。

”该主张旨在() A.说明日地君权之尊贵B.重申遵照纲常伦理C.提高儒学的独尊地位D.荒弃郡国并行系统分析:选A“国有大丧者,止宗庙之祭,而不只郊祭( 古代帝王在郊野祭祀天地的典礼) ,不敢以父亲母亲之丧,废事天地之礼也”表示是对皇权的神化,故 A 项正确;资料的内容是神化皇权, B、 C、D三项在资猜中均未表现。

4.吕思勉先生说:“诸( 子百家 ) 学之何尝废绝,弥可见矣。

安得谓一经汉武之表彰罢黜,而百家之学遂不足挂齿邪?”对此理解正确的选项是()A.表彰儒学以后诸学皆绝B.学问佳者皆成为官员C.儒学由此得以弘扬光大D.百花怒放此后时结束分析:选 C“诸学皆绝”过于绝对,故 A 项错误;太学生员一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格后即可到政府任官,并不是“皆成为”,故B项错误;儒学正统地位确立后,儒家思想渐渐成为中国传统文化的主流思想,与资猜中“经汉武之表彰罢黜”符合,故 C 项正确; D 项与资猜中“诸( 子百家 ) 学之何尝废绝,弥可见矣”不符,故D项错误。

高二历史汉代儒学成为正统思想试题1.汉武帝问策贤良,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”。

一《汉书·董仲舒传》A.指出了汉武帝弱点B.违背了汉武帝初衷C.触犯了汉武帝忌讳D.迎合了汉武帝意愿【答案】D【解析】董仲舒的解答实质上提出了“罢黜百家,独尊儒术”的建议,而此时的儒学经过董仲舒的发展,提出了“大一统”和“天人感应”的思想,恰好迎合了为汉武帝加强中央集权提供理论根据的需要。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒的儒学思想(新儒学)。

2.秦始皇“焚书坑儒”,而汉武帝却“罢黜百家,独尊儒术”,儒学地位的变化取决于A.儒学思想的自我更新B.君主专制中央集权制度的确立和发展C.思想大一统的趋势D.手工业和商业的日益繁荣【答案】B【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,秦始皇的“焚书坑儒”专采法家思想,推行残暴统治最终导致秦末农民大起义和秦王朝的灭亡,汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”目的是指为了重新建立大一统中央集权王朝,所以儒学地位的变化是为了适应君主专制中央集权制度的确立和发展,答案选B,A C D三项与上述题意特征不符。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·儒学成为正统思想3.儒家思想在中国的发展演变按时间顺序排列正确的是①仁者爱仁②存天理,灭人欲③天人感应④民贵君轻A.①②③④B.①④③②C.①②④③D.①③②④【答案】B【解析】本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,①是孔子的思想主张,②是宋代程朱理学的主张,③是汉代董仲舒的思想主张,④是战国时代孟子的主张,所以以时间先后顺序排列应该是①④③②,故答案选B,A C D三项组合时间排序错误。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·儒家思想的发展进程4.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻强行罢黜“黄老、刑名百家之言”。

课题三十三汉代儒学成为正统思想[联]郡国并行制的后果是诸侯国势力膨胀,形成地方割据。

汉武帝颁布“推恩令”,解除了王国对中央的威胁。

[注]从民本到君本;从理性到迷信;从人道到天道。

[拓]新儒学背离了先秦儒学的民本思想,开启了儒学神学化、儒家宗教化、孔子教主化的进程。

[辩]汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本原因在于它适应了加强中央集权和国家大一统的需要。

搞清楚啊,可不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。

一、背景1.国力的恢复和强盛:汉武帝时期,经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

2.潜伏的危机:诸侯国的势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,威胁着西汉的稳定。

3.黄老之学的过时:汉初“无为而治”的思想已不能适应加强中央集权的需要。

4.董仲舒对儒学的改造:董仲舒把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,适应了统治者加强中央集权的需要。

二、标志汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

三、董仲舒的新儒学主张1.内容“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”“君权神授”“天人合一”“天人感应”提出“三纲五常”2.特点(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬“君权神授”的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

3.汉武帝推广儒学(1)政治:起用儒学家参与国家大政,儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准。

(2)教育:儒家经典成为国家规定的教科书,儒家垄断教育,在长安兴办太学,在全国各郡县设立学校,儒学取得民间独尊的地位。

4.影响[注]黄老思想中“黄”指的是黄帝的学说,即修身、养生;“老”指的是老子的学说,即治国、无为。

高二历史汉代儒学成为正统思想试题1.西汉武帝时期,董仲舒对先秦儒学进行改造,下列对董仲舒新儒学的叙述正确的是A.对宇宙自然进行了深层思考B.使儒学的地位有了重大改变C.继承了历史上三纲五常学说D.认为皇帝是天子权力不可约束【答案】B【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

董仲舒新儒学,使儒学独尊,所以选B.使儒学的地位有了重大改变。

ACD和题意关联不大。

董仲舒对先秦儒学进行改造,是儒学再一次发扬光大,也挽救了儒学。

董仲舒认为皇帝是天子权力是可约束的,就是天人感应学说。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒新儒学2.董仲舒提出:“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。

”这一观点在当时的主要影响是A.确立了儒学独尊的地位B.发展了“天人感应”的理念C.为君主受命于天提供理论保障D.使汉王朝开始重视文化教育【答案】C【解析】本题考查解读材料信息的能力。

这句话的意思是:上天赋予人的本性,有的人天生具有善的素质而不能成为善良的人,于是上天树立王道来教化这些人为善,这是天意啊。

这是董仲舒天人感应、天人合一思想的体现,这种思想的提出迎合了汉加强君主专制的需要,故选C。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒新儒学3.“仁政”是儒家思想的重要内容,董仲舒提倡的“天人感应”继承了这一思想的表现是A.罢黜百家,独尊儒术B.天子受命于天,天下受命于天子C.为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之D.与天同者大治,与天异者大乱【答案】D【解析】天是万物的主宰,天子受命于天,如果顺天而治,施行仁政,则长治久安;如果天子无道,上天就会将灾与天子,所以“与天同者大治,与天异者大乱”。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·天人感应。

4.有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。

2020年高考历史一轮复习课时精练32【汉代儒学成为正统思想】一、选择题1.(2018黑龙江哈九中四模,24)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( )A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施2.(2018湖南长郡中学考前保温卷二,25)表记述出处(汉初)“大城名都散亡,户口可得而数者十二三。

”《史记·高祖功臣侯者年表》(汉初)“因民之疾秦法,顺流与之更始。

”《史记·萧相国世家》“政不出房户,天下晏然。

刑罚罕用,罪人是希。

民务稼穑,衣食《史记·吕太后本纪》滋殖。

”“汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给足。

”《史记·平准书》上表为《史记》有关西汉前期“无为而治”的历史叙述。

据此判断,“无为而治”()A.推动了社会经济的恢复发展B.缓和了统治集团内部的矛盾C.顺应了小国寡民的社会心理D.保证了地方自主发展的权力3.(2018福建龙岩二模,25)汉朝在出现自然灾异时,帝王常常公布“罪己诏”(自省或自我检讨),此现象在古代中国历朝中次数最多。

这表明当时( )A.自然灾害频繁发生B.儒学影响治国理政C.皇帝普遍虚怀纳谏D.皇权受到制度约束4.(2018吉林百校联盟联考,2)董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说政治地位5.董仲舒指出,汉代自开国以来,特别是武帝登基以后,忧国情深,一心求贤,其精神可媲美于尧舜,但却一直不能达到目的,关键在于平时没有注意养士。

为此,他建议汉武帝( )A.实行察举制B.独尊儒术C.颁布推恩令D.兴办太学6.(2018北京朝阳二模,13)学术界认为《论语》最初有《古论》《鲁论》《齐论》三个版本,汉魏时期《齐论》失传。

高二历史汉代儒学成为正统思想试题1.汉武帝所努力缔造的政体,究其实是在意识形态层面上将儒家学说作为政治制度的合法性基础,而在具体实践层面上则将法家学说作为统治权术来运用。

”对以上材料的说明和解释不正确的是A.汉武帝治国施政之术的核心在于“尚法尊儒”,即同时尊奉儒、法两家的学说B.“独尊儒术”并不意味着完全杜绝其他学说C.儒家思想成为维护封建君主专制的精神工具D.儒家思想从此沦为法家的附庸,其“仁政”思想被剔除出去【答案】D【解析】本题主要考查学生对董仲舒新儒学的认识与理解。

解答时要注意此题属于逆向选择题。

汉武帝虽然接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,但实际上法家思想在治国中依然占有重要的地位。

新儒学也是糅合了道家、法家、阴阳五行家的一些思想。

故A、B、C符合史实,D项错误,这时儒家思想处于独尊地位不可能沦为法家的附庸,所以应选D。

【考点】中国古代的思想与科技·汉代的思想大一统·董仲舒的新儒学2.董仲舒说:“国家将有失道之败,而天乃发出灾害以谴告之。

不知自省,又出怪异以警惧之。

尚不知变,而伤败乃至。

以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

”这表明董仲舒①宣扬“天人感应”学说②继承了荀子的“天行有常”思想③要求君主施行仁政④认为君主的地位不是神圣不可侵犯A.①②B.①③C.②④D.③④【答案】B【解析】本题主要考查董仲舒的新儒学。

董仲舒新儒学的主要内容之一就是“天人感应”,材料“天乃发出灾害以谴告之”体现了这一观点。

实际上是对君主的行为有所限制,提醒君主要“施行仁政”。

材料体现不出②、④的观点。

所以应选B。

【考点】中国古代的思想与科技·汉代的思想大一统·董仲舒的新儒学3.董仲舒说:“天为君而覆露之,地为臣而持载之”对此理解最准确的是A.君为臣纲B.天人感应C.君权神授D.君臣共主【答案】A【解析】“覆露”即荫庇、养育,“持载”即承载。

据此,题干材料可翻译为:君主是天,荫庇臣民,臣民是地,承载君恩。

2021届新高考历史第一轮复习课时跟踪检测汉代儒学成为正统思想一、选择题(每小题4分,共48分)1、《后汉书·陈定传》中记载:颍川(今属河南)名士陈定的子孙们都很孝敬老人,其中陈纪最出名。

豫州刺史知道了这个孝子的事迹,便向朝廷禀报,获得批准,豫州刺史将陈纪的形象作为活教材绘于郡县繁华的街衢之中,于是就有了“图象百城,以厉风俗”的说法。

朝廷这样做的主要目的是( )A.彰显君主以德治国B.加强社会道德教化C.维护封建纲常秩序D.促进家庭和睦稳定2、董仲舒曾经提出三条主张:一是在中央建立太学,地方设庠、序,广泛培养官吏人才;二是责令地方官每年推举二人给朝廷;三是朝廷对这些人才进行考察,量才授官。

他的这些主张( ) A.建立起了自上而下的教育体系B.为察举制的建立提供理论依据C.以“大一统”为根本指导思想D.强调对官僚队伍进行全面管理3、公羊学派是研究《春秋》的一个重要学派,汉武帝要加强权威,他们就从《春秋》中发现了“大一统”;汉武帝要抗击匈奴,他们就从《春秋》中释义“尊王攘夷”;汉武帝要改变汉初以来的政策,他们就讲《春秋》有“新王必改制”。

公羊学派的行为实际上反映了( )A.孔子著作遭受学者曲解B.无为而治成为指导思想C.法家学派占据统治地位D.现实政治影响儒学发展4.“循吏”之名最早出现于西汉。

西汉循吏者,属“奉职循理,何必威严”之官吏。

循吏能“养之以仁,使之以义,教之以礼……故人敬而悦之,爱而亲之”。

“循吏”的出现反映出当时( ) A.儒学影响扩大B.私学发展迅速C.监察制度缺失D.社会秩序混乱5、玄学出自《老子》“玄而又玄,众妙之门。

”魏晋时期的王弼在《老子指略》中说:“玄,谓之深者也。

”“玄”就是蕴藏于天地万物一般规律的“道”。

他们认为纲常礼教、君臣上下,多是“天理自然”,应任其发展。

这表明魏晋玄学( )A.继承了天人合一的思想B.偏离了孔孟传统儒学C.糅合了儒道的思想内涵D.削弱了佛教文化影响6、汉武帝时期,董仲舒提出了“立太学以教于国,设庠序(地方学校)以化于邑”“举贤良”“用天下之贤人”等改革措施。

(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2019·哈尔滨九中模拟)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( )A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施解析:选B。

“外儒内法,大一统”思想是汉武帝时期董仲舒提出的,属于汉朝中期,故A项错误;题干中时间为汉初,信息是“推崇‘清净慈祥’的‘长者’”,再结合所学汉初实行黄老无为思想,故B项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到汉初统治者采用,故C项错误;“礼法并施”是荀子的政治理念,未得到汉初统治者采用,故D项错误。

2.(2019·江西五市八校联考)汉儒董仲舒提出了一系列的思想,构成新的儒学体系,对儒学发展做出重大贡献,结合时代背景和思想的内在逻辑性,董仲舒新儒学的核心思想是( )A.“君权神授,天人感应”B.“大一统论”C.“罢黜百家,独尊儒术”D.“性三品论”解析:选B。

董仲舒新儒学为汉武帝时期政治上的大一统提供理论依据,其核心思想是大一统,故B项正确;A项有利于加强君主专制,但非核心思想,故A项错误;C项有利于思想控制,但非核心思想,故C项错误;D项有利于思想控制,但非核心思想,故D项错误。

3.(2019·江西高三新课程教学质监)在中国古代,由于人们对自然界的认识水平不高,统治者普遍认为灾异是对帝王失政的谴责和警示。

灾异,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施。

据此可知灾害的发生()A.强化了天人合一的思想B.有利于提高政府管理水平C.有利于提高环保意识D.有利于增强对自然界的认识解析:选B。

“提高政府管理水平”与材料中“当灾异发生时,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施”相符,故B项正确;天人合一的思想也包括所谓祥瑞,不仅仅是材料中“灾异”,故A项错误;材料中“解救灾荒的措施”不等于环保意识,故C项错误;D 项与材料主旨不符,故D项错误。

汉代儒学成为正统思想

一、选择题(每小题2分,共14分)

1.汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是()

A.外儒内法,大一统B.无为而无不为

C.仁为本,为政以德D.礼法并施

解析:选B“外儒内法,大一统”思想是汉武帝时期董仲舒提出的,属于汉朝中期,题干中的时间为汉初,故A项错误;题干中“推崇‘清净慈祥’的‘长者’”,再结合所学,汉初实行“黄老无为”思想,故B项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到统治者重用,故C项错误;“礼法并施”是荀子的政治理念,故D项错误。

2.以下是西汉部分丞相出身表(单位:人),据此表可知,当时选用丞相主要考虑的因素是()

A.

C.采用儒家思想治国D.利用中朝牵制外朝

解析:选C材料只是说明丞相的出身而不能说明贬抑武将,故A项错误;兼顾德才标准在材料中未体现,故B项错误;据材料可知经学之士出身的丞相在多代皇帝当政时都受到重用,表明汉代采用儒家思想治国,故C项正确;材料反映的是丞相出身,丞相属于外朝,材料并未反映中朝情况,故D项错误。

3.董仲舒《春秋繁露》载:“《春秋》之义,国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代帝王在郊外祭祀天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也。

”该主张旨在() A.说明天地君权之尊贵B.强调遵从纲常伦理

C.提升儒学的独尊地位D.废弃郡国并行体制

解析:选A“国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代帝王在郊外祭祀天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也”表明是对皇权的神化,故A项正确;材料的内容是神化皇权,B、C、D三项在材料中均未体现。

4.吕思勉先生说:“诸(子百家)学之未尝废绝,弥可见矣。

安得谓一经汉武之表彰罢黜,而百家之学遂微不足道邪?”对此理解正确的是()

A.表彰儒学之后诸学皆绝B.学识佳者皆成为官员

C.儒学由此得以发扬光大D.百家争鸣从此时结束

解析:选C“诸学皆绝”过于绝对,故A项错误;太学生员一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格后即可到政府任官,并非“皆成为”,故B项错误;儒学正统地位确立后,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想,与材料中“经汉武之表彰罢黜”相符,故C项正确;D项与材料中“诸(子百家)学之未尝废绝,弥可见矣”不符,故D项错误。

5.董仲舒指出,汉代自开国以来,特别是武帝登基以后,忧国情深,一心求贤,其精神可媲美于尧舜,但却一直不能达到目的,关键在于平时没有注意养士。

为此,他建议汉武帝()

A.实行察举制B.“独尊儒术”

C.颁布“推恩令”D.兴办太学

解析:选D察举制是汉代的选官制度,是从汉文帝开始的,他下诏要求“举贤良方正能直言极谏者”并且定下了“对策”和等第,故A项错误;“独尊儒术”目的在于推崇经过其改造之后的儒家思想,不是“养士”,故B项错误;“推恩令”是主父偃建议汉武帝为了削弱诸侯王势力而采取的措施,故C项错误;太学是董仲舒为了培养统治人才而建议汉武帝兴办的,故D项正确。

6.汉朝在出现自然灾异时,帝王常常公布“罪己诏”(自省或自我检讨),此现象在古代中国历朝中次数最多。

这表明当时()

A.自然灾害频繁发生B.儒学影响治国理政

C.皇帝普遍虚怀纳谏D.皇权受到制度约束

解析:选B作为农业大国,历代自然灾害一直不少,只是材料中“罪己诏”的客观因素,故A项错误;自汉武帝时起,儒学成为正统思想,董仲舒提出“天人感应”,与材料中“在出现自然灾异时,帝王常常公布‘罪己诏’”“历朝中次数最多”相符,故B项正确;C项说法绝对,故C项错误;“皇权受到制度约束”与史实不符,故D项错误。

7.汉代独尊儒术后,儒学士大夫家族,经过两百余年的彼此联姻、互通声息、积累声望、垄断知识,终于演化为各地的士族集团,并且在魏晋时期居于国家政治生活的中心。

这一现象反映了()

A.封建君主专制制度最终确立

B.古代选官重视经济基础

C.古代政治制度不断发生变化

D.儒学对政治的强大影响

解析:选D秦朝时封建君主专制制度便已确立,故A项错误;材料仅体现儒学士大夫家族通过垄断知识演化成士族集团,未体现其经济基础,故B项错误;材料仅反映儒学

士大夫家族演化成士族集团,与古代政治制度的不断变化无关,故C项错误;由材料中儒学士大夫家族通过垄断知识演化成士族集团并居于国家政治生活的中心,说明自汉代独尊儒术后,儒学对政治具有强大的影响力,故D项正确。

二、非选择题(共15分)

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一《春秋》卓越地贯通了伦理学和形而上学的内容。

孟子早已说过,他相信孔子在编订这部编年史时把支配万物的上天的准则运用于人类历史的进程。

由于董仲舒,孔子博得了处于历史中心的圣人—素王—的位置,他(董仲舒)从这些不变的准则出发,以微而婉的方式简洁地表达了对人们的行为的褒贬。

伦理学和形而上学的结合关乎对他们的品质的评判,这一点很可能给当时的统治者留下了强烈的印象。

——摘编自费正清《剑桥中国秦汉史》材料二当近代知识分子第一次从全球的范围内审视中国时,他们看到的是一个被理学统治的中国。

近人所理解的儒学,在很大程度上只是理学,要求被理学统治了一千年的中国的知识分子不以理学的眼光看待儒学,几乎是不可能的。

新文化运动打倒“孔家店”,这店里的东西恐怕很难有哪一件是真正属于孔子的,“孔家店”实际上是没落的封建意识形态的代表,“孔家店”实际上是理学店。

——摘编自刘孟骧《中国儒学史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒思想的特点及其成因。

(9分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代和新文化运动时期儒学地位变化的相同之处,并对此进行简要评价。

(6分)

解析:第(1)问第一小问,董仲舒的思想既继承了孔孟思想,又与当时其他思想相结合,糅合了法家、道家等思想;第二小问,之所以出现这样的特征,与当时的汉武帝要求大一统的现实密切相关,同时他也与儒家、法家、阴阳五行家和道家思想的发展以及融合特征有关系。

第(2)问第一小问,汉代和新文化运动时期,儒家思想地位都发生了很大的改变,人们对儒学的看法,发生了很大的逆转;第二小问,从汉代兴起的儒学,贯穿整个封建社会,我们可以看出儒家思想具有顽强的生命力,蕴含了中华思想文化的精华,当然,其糟粕成分也逐渐阻碍社会的进步,导致了近代对儒家思想的批判,所以思想应该不断适应时代的要求而改变。

答案:(1)特点:重视传承与借鉴孔孟之道;思想体系具有杂糅性;辩证分析人的行为和神化君主。

成因:董仲舒将道家、法家、阴阳五行家的一些思想糅合到儒学思想之中;孔孟思想有利于维护专制统治;迎合了汉武帝大一统,提升了君主地位。

(2)相同之处:促使儒学地位发生巨变;社会对儒学的看法发生逆转。

评价:儒学地位的变化,既能说明儒学具有顽强生命力,也说明其糟粕部分阻碍了社会进步;其思想应该不断适应时代的要求而改变。