5、卢沟桥烽火

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:6

《卢沟桥烽火》语文公开课教案优秀教案一、教学目标1.知识与技能:理解课文《卢沟桥烽火》的内容,认识生字词,能流利地朗读课文。

2.过程与方法:通过讨论、合作、探究等方式,深入分析课文,提高阅读理解能力。

3.情感态度与价值观:感受抗日战争时期我国人民的英勇顽强,培养学生的爱国情怀。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,掌握生字词,培养阅读理解能力。

2.教学难点:体会抗日战争时期我国人民的英勇顽强,激发学生的爱国情感。

三、教学过程1.导入新课(1)教师简要介绍卢沟桥事变的历史背景。

(2)引导学生关注课文,引发学生思考:卢沟桥烽火意味着什么?2.初读课文(1)学生自读课文,注意生字词的读音和意思。

(2)教师检查学生的字词掌握情况,对生字词进行讲解。

3.理解课文(1)学生分段朗读课文,教师指导学生理解课文内容。

(2)教师提问,引导学生回答,检查学生对课文的理解。

(3)学生复述课文,巩固对课文的理解。

4.分析课文(1)引导学生分析课文中的关键词语和句子。

(2)学生讨论课文中的抗日英雄人物形象,感受他们的英勇顽强。

5.课堂活动(1)分组讨论:如果你生活在抗日战争时期,你会如何为祖国做贡献?(2)学生分享讨论成果,教师点评。

6.课堂小结(2)学生谈收获,表达自己的感悟。

四、作业设计1.抄写课文,熟读课文。

2.结合课文内容,写一篇关于抗日战争时期英勇人物的短文。

五、教学反思1.本节课学生的参与度较高,课堂气氛活跃。

2.学生对课文的理解较深刻,能体会到抗日战争时期我国人民的英勇精神。

3.课堂活动设计合理,有助于培养学生的爱国情感。

4.作业设计具有针对性,有助于巩固所学知识。

六、教学资源1.课文《卢沟桥烽火》2.卢沟桥事变历史资料3.抗日战争时期英勇人物事迹七、教学建议1.在教学过程中,注重培养学生的阅读理解能力,引导他们深入分析课文。

2.结合课文内容,适时进行爱国主义教育,培养学生的爱国情感。

3.课堂活动要充分调动学生的积极性,让他们在活动中感受抗日战争时期我国人民的英勇精神。

练习1

一、背诵4句拟人句。

二、背诵12个成语。

5.卢沟桥烽火

一、字音

魔爪(zhǎo)咽(yān)喉挑衅(xìn)如火如荼(tú)歼(j iān)灭二、仿写词语:

咽喉:手足心肝心脏口舌

蚕食:瓜分鲸吞蚁附狐疑

气势汹汹:小心翼翼得意洋洋生机勃勃硕果累累

生死存亡:古今中外阴晴圆缺喜怒哀乐

三、中国守军:奋不顾身同仇敌忾(褒义)

日本侵略者:气势汹汹鬼哭狼嚎抱头鼠窜人仰马翻(贬义)

四、“卢沟桥事变”发生的时间是1937年7月7日,又称“七七事变”,标志着日本全面侵华战争爆发。

“卢沟桥事变”的伟大意义:拉开了中国人民全面抗战的序幕。

从此,一场伟大的抗日战争便如火如荼地展开了。

五、抗日战争于1945年结束,一共进行了8年。

今年是抗日战争胜利69周年。

卢沟桥烽火1. 引言卢沟桥烽火是中国历史上一次具有重大意义的战役,也是日本入侵中国的重要转折点。

这场战役的发生和发展对中日两国的关系产生了深远的影响。

本文将介绍卢沟桥烽火战役的背景、经过和影响。

2. 背景2.1 事前紧张局势20世纪30年代初,日本帝国主义侵略中国的步伐日益加快。

而中国民族主义情绪也与日俱增,对日本的侵略行为愈发不满。

卢沟桥位于中国首都北京西南郊,是中国抵御外敌入侵的重要据点之一。

因此,中日双方在卢沟桥周边的紧张局势日益升级。

2.2 事件爆发1937年7月7日,就在卢沟桥上发生了一起严重的冲突。

当天,一支日本军队在卢沟桥附近进行军事演习。

然而,事发当天发生了一系列误会和误判,最终导致了一场激烈的战斗爆发。

双方互相开火,战斗持续了数个小时,造成了大量伤亡。

3. 战役经过3.1 日本军队的侵略卢沟桥战役开始后,日本军队快速增援,向中国军队展开全面攻势。

他们利用技术和装备的优势,展开了有计划的进攻。

中国军队在人数和装备方面处于劣势,但他们表现出顽强的抵抗精神。

3.2 中方坚决抵御尽管中国军队在装备、人数上处于明显劣势,但他们表现出了顽强的抵抗精神。

在日本军队的猛烈进攻下,中国军队采取了多种战术手段,包括地雷、炮击和持续抵抗,最大限度地削弱了日本军队的实力。

3.3 最终日本获得胜利尽管中国军队表现出了顽强的抵抗精神,但日本军队最终还是取得了胜利。

他们在兵力和装备上的优势最终起到了决定性的作用。

卢沟桥烽火战役以中国的失败告终。

4. 影响4.1 中方教训卢沟桥烽火战役使中国意识到国家安全和国防建设的重要性。

中国政府在战后加强了对军队的整顿和装备的提升,为抵御日本的侵略做出了更大的努力。

4.2 国际关系转变卢沟桥烽火战役是中国抵御日本侵略的开始,也是中日两国关系的重要转折点。

战役使中日两国关系进一步恶化,奠定了日本侵略中国的基础。

4.3 抗战爆发卢沟桥烽火战役标志着中国抗日战争的爆发。

战役的失败使中国政府和人民认识到,单靠外交手段无法解决日本侵略问题,只有通过武力的抵抗才能保卫国家。

课文原文“九一八”事变后,日本帝国主义侵占了我国东北三省,接着又蚕食华北,妄图把侵略的魔爪伸向全中国。

至1937年上半年,北平的东、北、西三面都被日军和伪军控制,位于北平西南郊的卢沟桥便成了平津通往南方的咽喉要道。

1937年7月7日深夜,星光暗淡,万籁俱寂。

一支全副武装的日本军队,偷偷地向卢沟桥摸来。

驻守在卢沟桥的中国士兵发现了敌情,便大声喝问:“谁?口令!”一个日本军官气势汹汹地说,他们有一个士兵失踪了,要到宛平城内去“搜查”。

这显然是蓄谋已久的挑衅行为。

面对敌人的无理要求,守桥的中国士兵当即严词拒绝。

日军恼羞成怒,首先向中国军队开起火来。

“嗒嗒嗒……”密集的机关枪子弹倾泻在卢沟桥桥面上。

中国守军立即开枪还击。

但由于众寡悬殊,守桥部队伤亡较大,只得暂时退守大桥东头的宛平县城。

第二天凌晨,日军向宛平城发动进攻。

早有防备的中国守军同仇敌忾,奋起还击,打得日本鬼子人仰马翻。

日寇吃了亏,便拉来大炮。

随着震耳欲聋的炮声,宛平县城的东门和西门被炸开了。

日本鬼子端着上了刺刀的步枪,“哇哇”吼叫着,疯狂地向县城扑来。

英勇的中国守军举起明晃晃的大刀,冒着敌人的炮火,在杀声中冲出了县城。

大刀向鬼子们的头上砍去,顷刻间刀光闪闪,鲜血四溅。

在硝烟和火光中,日寇被杀得哭爹喊娘,狼狈而逃。

当天晚上,大刀队员们手握大刀,腰佩手榴弹,又悄悄地向卢沟桥进发。

到了桥头,大刀队员们齐声呐喊:“小鬼子,看刀!”日寇猝不及防,一个个人头滚落,尸横桥头。

这时,我们的援军又从敌人背后杀来,两面夹击,打得日寇鬼哭狼嚎,抱头鼠窜。

激战一直持续到9点凌晨,侵占桥头的日军全部被歼,卢沟桥重又回到了中国军队的手中。

但是,日寇亡我之心不死,继续向平津一带调集兵力,不断对中国军队发起攻击。

中华民族处在生死存亡的关头。

卢沟桥事变的第二天,中国共产党就通电全国,大声疾呼:“平津危急!华北危急!中华民族危急!”号召全国军民团结一致,把日本侵略者赶出中国。

全国人民迅速行动起来。

词语解释万籁俱寂:籁:从孔穴中发出的声音;万籁:自然界中万物发出的各种声响;寂:静。

形容周围环境非常安静,一点儿声响都没有。

驻守:驻屯防守蓄谋已久:蓄,很久。

谋,谋划,计划。

处心,存心。

积虑,蓄谋很久。

指为了某件事情谋划很久,处心积虑的意思。

挑衅:借端生事,企图引起冲突或战争。

同仇敌忾:指全体一致地痛恨打击别人。

日寇(kòu):日本军猝不及防:猝:突然,出其不意。

形容事情来得突然,来不及防备。

慰劳:慰问犒劳;安慰问候如火如荼:荼:开白花的茅草。

像火那样红,像荼那样白。

原比喻军容之盛。

现用来形容旺盛,热烈或激烈。

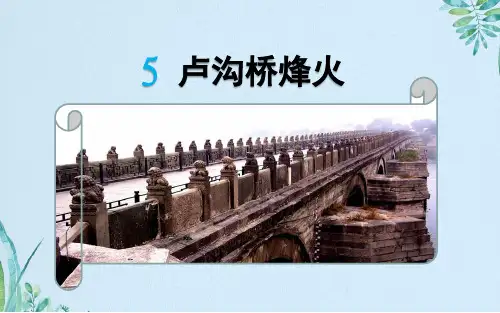

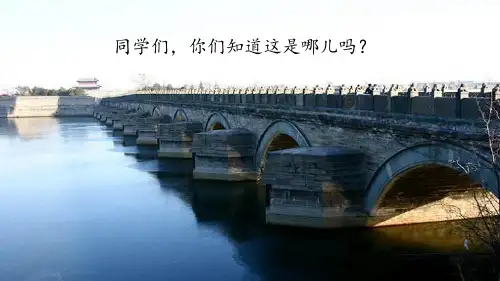

背景资料卢沟桥:卢沟桥位于北京市西南约15千米处丰台区永定河上。

因横跨卢沟河(即永定河)而得名,是北京市现存最古老的石造联拱桥。

卢沟桥是华北最长的古代石桥。

1937年7月7日,日本帝国主义在此发动全面侵华战争。

宛平城的中国驻军奋起抵抗,史称“卢沟桥事变”。

中国抗日军队在卢沟桥打响了全面抗战的第一枪。

分段和段意第一段(第1自然段):写“九一八”事变后的局势和卢沟桥所处的地点。

第二段(第2-5自然段):写“卢沟桥事变”的经过,我军和日军激烈的交锋。

第三段(第6-8自然段):写中国共产党号召全国人民团结抗战,全国人民对卢沟桥守军的慰问与声援。

第四段(第9自然段):写“卢沟桥事变”展开了中国人民全面抗日战争的序幕。

补充1、在《卢沟桥烽火》和《半截蜡烛》中分别写了第二次世界大战期间东西方人民反抗侵略,热爱祖国的感情。

2012年是纪念抗日战争66周年。

2、“卢沟桥事变”发生于1937年7月7日,又称“卢沟桥事变”。

“卢沟桥事变拉开了中国人民全面搞抗战的序幕。

从此,一场伟大的战争便如火如荼的展开了。

” 这句话揭露了“卢沟桥事变”的重大历史意义。

3、卢沟桥位于北平西南郊,是平津通往南方的咽喉要道。

1937年7月7日,日本军队向驻守在卢沟桥的中国军队发动进攻。

中国官兵足智多谋、英勇善战打败了有着险恶用心、卑鄙行径的日本军队。

苏教版语文六年级下册5 卢沟桥烽火一、教学目标:1.学会本课9个生字,两条绿线内的生字只识不写,结合理解由生字组成的词语;结合语境理解“悄悄地”、“偷偷地”等词语的感悟色彩,并会用“逐步”、“万籁俱寂”造句。

2.正确、流利、有感情地朗读课文;按时间和事情发展顺序给课文分段,归纳段落大意,能按时间先后复述“卢沟桥事变”的经过。

3.通过关键词句感受敌我双方的表现,体会日军的勃勃野心、蛮横无理以及中国军民抗击日本侵略军的英勇行为。

4.依托具体语言材料,及补充的资料,了解“卢沟桥事变”的史实,激发对日寇侵略罪行的憎恨和对我国军民同仇敌忾抗击侵略者的英勇行为的崇敬之情。

二、教学重、难点:重点:通过作者对敌我双方表现的描写,体会日寇的疯狂与可耻下场,感受我国军民的团结、机智与英勇。

按时间和事情发展的顺序分段、归纳段落大意,复述课文。

难点:通过了解“卢沟桥事变”的史实,激发对日寇侵略罪行的憎恨及对我国军民同仇敌忾搞击侵略者的英雄行为的崇敬之情。

三、教学评价设计:1.在检查学生预习环节,通过查看预习单、轮读、汇报、交流等形式了解学生独立识字、写字、读书及对课文内容掌握情况,以学定教。

2.在初读感知环节,让学生抓住表示时间顺序的词语,理清文章的脉络,为复述课文做准备。

3.在精读感悟环节,通过自读、讨论、交流、汇报等多种形式展开教学活动,采用朗读感悟、启发引导、批注赏析、小组讨论,指导学生抓住中心句(中心词)、读懂课文内容,体会日寇的疯狂与可耻下场,感受我国军民的团结、机智与英勇。

4.借助拓展小练笔,训练学生写作能力。

四、教与学的准备:学生:完成预习单。

(见附件)1.初读课文,解决生字难词。

2.找出表示时间顺序的词语,理清文章的层次。

3.提出自学中遇到的问题。

教师:1.查看学生前置性学习单,了解学情。

2.多媒体课件。

五、教学课时:2 课时六、教学设计:第一课时环节一、整体感知——初读感知,整体把握(一)谈话导读,激发兴趣1.同学们,在北京西南郊的永定河上,有一座桥,他的名字叫卢沟桥。

卢沟桥烽火主要内容

卢沟桥烽火。

卢沟桥,位于北京市西南郊,是一座历史悠久的古桥,也是中国近现代历史上一座具有重要意义的桥梁。

而卢沟桥烽火,则是指发生在卢沟桥附近的一系列战斗和事件,对中国近现代历史产生了深远的影响。

卢沟桥烽火的起因,要追溯到1937年7月7日,当时日本侵略军占领了卢沟桥附近的永定河。

而中国军队则在此展开了抵抗,双方爆发了激烈的战斗。

这场战斗被认为是中国抗日战争的开始,也是第二次世界大战的序幕之一。

这场战斗的背后,是中日两国长期的矛盾和对抗。

日本侵略者企图通过卢沟桥一举攻占北平(今北京),以实现其对中国的全面侵略。

而中国军民则奋起抵抗,誓死捍卫国土,保卫家园。

卢沟桥烽火的影响,不仅在于其战略地位和军事意义,更在于其历史意义和国际影响。

这场战斗成为中国人民英勇抗战的象征,激励了全国人民的抗战意志,团结了全国各族人民,形成了抗日统一战线。

同时,这场战斗也引起了国际社会的关注和震动,使得中国抗日战争成为世界反法西斯战争的重要组成部分。

卢沟桥烽火的历史价值,不仅在于其对中国近现代历史的影响,更在于其对世界历史的意义。

这场战斗成为中国近现代史上的重要事件,也是世界历史上的重要事件,对世界反法西斯战争的胜利产生了深远的影响。

在今天,我们回顾卢沟桥烽火,不仅是为了缅怀历史,更是为了汲取历史的教训,珍爱和平,维护和平,为实现国家的繁荣富强和民族的伟大复兴而努力奋斗。

卢沟桥烽火,永远燃烧在中华民族的心中,成为我们不断前行的动力和力量。