人教版小学语文5-卢沟桥烽火(类文)

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

卢沟桥烽火说课稿六年级语文教案●一、说教材。

(一)教材简析《卢沟桥烽火》是苏教版六年级语文下册第二单元中的第一篇课文,这一单元的主题是“正义必胜”。

本课再现了那段令中国人民永远不能忘怀的历史,叙述了____年7月7日卢沟桥事变的经过,揭露了日本侵略者蓄意挑起事端、野蛮侵占我国领土的滔天罪行,讴歌了我国军民同仇敌忾抗击侵略者的顽强精神。

(二)教学目标根据我对教材的理解和以往的教学经验,我认为,六年级的学生肯定知道抗日战争就是要打倒日本帝国主义,把侵略者赶出中国,至于卢沟桥事变与抗日战争有什么联系,它具体是怎么回事,它有什么历史意义?学生并不了解。

毕竟现在的孩子距离抗战这一特定的历史时期已很久远。

因此,这是对学生进行爱国主义教育的好教材。

根据教材特点和学生实际认知水平,我确定了以下教学目标:1、知识目标:学会本课生字、理解由生字组成的词语。

2、能力目标:正确、流利、有感情地朗读课文。

按照时间顺序讲述“卢沟桥事变”的经过。

3、情感目标:通过了解“卢沟桥事变”的史实,激发学生对日寇侵略罪行的憎恨和对我国军民同仇敌忾攻击侵略者的英勇行为的崇敬之情。

(三)教学重难点:1、教学重点:根据教材写法的特点——条理清楚,按照时间和事情发展的顺序,生动具体地描述了卢沟桥事变的经过,同时也为了训练学生听说读写能力,落实课后习题,我确定本课的教学重点是:训练学生按照时间顺序讲述卢沟桥事变的经过。

2、教学难点:语文课程标准总目标中就提出:在语文学习过程中,培养爱国主义感情、社会主义道德品质,逐步形成积极的人生态度和正确的价值观,提高文化品位和审美情趣。

加上本单元的主题是“正义必胜”,因此,我认为本课的教学难点是激发学生对日寇侵略罪行的憎恨和对我国军民同仇敌忾攻击侵略者的英勇行为的崇敬之情。

●二、教学理念学生是阅读的主体,教师是课堂阅读活动的组织者、参与者和促进者。

在教学中,要积极营造亲密和谐的氛围,激发学生阅读的兴趣,引导他们掌握阅读的方法,把“点拨”“启发”“鼓励”“引导”留给自己,把“阅读”“领会”“品味”“感悟”还给学生。

《卢沟桥烽火》课文原文(一)“九一八”事变后,侵占了我国东北三省,接着又蚕食华北,妄图把侵略的魔爪伸向全中国。

至1937年上半年,北平的东、北、西三面都被日和伪控制,位于北平西南郊的卢沟桥便成了平津通往南方的咽喉要道。

1937年7月7日深夜,星光暗淡,万籁俱寂。

一支全副武装的队,偷偷地向卢沟桥摸来。

驻守在卢沟桥的中国士兵发现了敌情,便大声喝问:“谁?口令!”一个官气势汹汹地说,他们有一个士兵失踪了,要到宛平城内去“搜查”。

这显然是蓄谋已久的挑衅行为。

面对敌人的无理要求,守桥的中国士兵当即严词拒绝。

日恼羞成怒,首先向中国队开起火来。

“嗒嗒嗒……”密集的机关枪子弹倾泻在卢沟桥桥面上。

中国守立即开枪还击。

但由于众寡悬殊,守桥伤亡较大,只得暂时退守大桥东头的宛平县城。

第二天凌晨,日向宛平城发动进攻。

早有防备的中国守同仇敌忾,奋起还击,打得鬼子人仰马翻。

日寇吃了亏,便拉来大炮。

随着震耳欲聋的炮声,宛平县城的东门和西门被炸开了。

鬼子端着上了刺刀的,“哇哇”吼叫着,疯狂地向县城扑来。

英勇的中国守举起明晃晃的大刀,冒着敌人的炮火,在杀声中冲出了县城。

大刀向鬼子们的头上砍去,顷刻间刀光闪闪,鲜血四溅。

在硝烟和火光中,日寇被杀得哭爹喊娘,狼狈而逃。

当天晚上,大刀队员们手握大刀,腰佩手榴弹,又悄悄地向卢沟桥进发。

到了桥头,大刀队员们齐声呐喊:“小鬼子,看刀!”日寇猝不及防,一个个人头滚落,尸横桥头。

这时,我们的援又从敌人背后杀来,两面夹击,打得日寇鬼哭狼嚎,抱头鼠窜。

激战一直持续到9点凌晨,侵占桥头的日全部被歼,卢沟桥重又回到了中国队的手中。

但是,日寇亡我之心不死,继续向平津一带调集兵力,不断对中国队发起攻击。

中华民族处在生死存亡的关头。

卢沟桥事变的第二天,中国共产就通电全国,大声疾呼:“平津危急!华北危急!中华民族危急!”号召全国民团结一致,把侵略者赶出中国。

全国人民迅速行动起来。

北平市民成群结队地前往慰劳,长辛店的铁路工人夜以继日地帮助队修筑工事。

一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)学会生字词,并能运用到实际情景中。

(3)了解卢沟桥事变的历史背景,理解课文中描述的事件。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习的方式,提高学生的语文素养。

(2)运用多媒体教学手段,帮助学生更好地理解课文内容。

(3)培养学生的批判性思维和创造性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱和平的情感。

(2)培养学生勇敢、坚强、团结的品质。

(3)引导学生正确认识历史,珍惜和平,努力为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)正确朗读课文,理解课文大意。

(2)学会生字词,并能运用到实际情景中。

(3)了解卢沟桥事变的历史背景,理解课文中描述的事件。

2. 教学难点:(1)生字词的学习与运用。

(2)对卢沟桥事变历史背景的理解。

(3)课文中某些描述的理解和感悟。

三、教学方法:1. 情境教学法:通过设置相关情境,让学生更好地理解课文内容。

2. 互动式教学法:引导学生积极参与课堂讨论,提高学生的思维能力。

3. 小组合作学习:培养学生的团队合作精神和沟通能力。

4. 多媒体教学法:运用多媒体课件、视频等教学资源,帮助学生更好地理解课文。

四、教学准备:1. 课文课件或教案。

2. 生字词卡片。

3. 多媒体教学设备。

4. 相关历史资料。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)引导学生回顾上节课的内容,为新课的学习做好铺垫。

(2)利用多媒体课件,展示卢沟桥事变的相关图片,引导学生思考:什么是卢沟桥事变?2. 自主学习:(1)让学生自主朗读课文,注意生字词的读音和词义。

(2)学生通过课文,了解卢沟桥事变的过程,理解课文中描述的事件。

3. 合作学习:(1)学生分组讨论,分析课文中描述的事件,讨论卢沟桥事变的历史背景。

(2)各组汇报讨论成果,进行交流分享。

4. 课堂讲解:(1)针对学生的讨论结果,进行讲解,帮助学生更好地理解课文内容。

2024年小学语文《卢沟桥烽火》的教案1.1 设计本课的目的是让学生了解卢沟桥事变的历史背景和经过,感受革命先烈的英勇精神,培养学生的爱国情怀。

1.2 通过本课的学习,学生将能够理解卢沟桥事变在中国抗日战争中的重要地位,以及它所蕴含的民族精神。

1.3 本课的教学资源包括教科书、多媒体课件、历史图片等,教学方法以讲授法、讨论法为主。

二、知识点讲解2.1 卢沟桥事变的背景2.1.1 1937年7月7日,日本侵略军占领了中国的平津地区,企图进一步侵略华北。

2.1.2 国民党组织了抗日军队,准备抵抗日本侵略。

2.1.3 卢沟桥成为了抗日战争的爆发点。

2.2 卢沟桥事变的经过2.2.1 1937年7月7日夜,日本侵略军在卢沟桥附近举行军事演习,企图挑衅中国军队。

2.2.2 中国军队发现了日本军队的挑衅行为,立即进行还击。

2.2.3 卢沟桥事变爆发,双方展开了激烈的战斗。

2.3 卢沟桥事变的影响2.3.1 事变爆发后,全国上下团结一致,积极参与抗日战争。

2.3.2 卢沟桥事变成为了中国近代史上的一次重要事件,具有深远的历史意义。

2.3.3 卢沟桥事变传承了中华民族的爱国精神,激励着一代又一代人为国家的繁荣富强而努力奋斗。

三、教学内容3.1 教科书内容3.1.1 课文《卢沟桥烽火》讲述了卢沟桥事变的背景、经过和影响。

3.1.2 课文通过讲述事变中的英雄事迹,展现了革命先烈的英勇精神。

3.1.3 课文教育学生要珍惜和平,传承中华民族的爱国精神。

3.2 相关历史资料3.2.1 展示卢沟桥事变的图片和历史文献,帮助学生更直观地了解事变的过程。

3.2.2 介绍事变中的英雄人物,如二十九军副军长佟麟阁、一二三师师长赵登禹等。

3.2.3 分析事变对中国抗日战争的影响,以及它在中国近代史上的重要地位。

四、教学目标4.1 知识与技能4.1.1 学生能够准确地复述卢沟桥事变的背景、经过和影响。

4.1.2 学生能够理解卢沟桥事变在中国抗日战争中的重要地位。

2020小学六年级语文教案《卢沟桥烽火》备课_0857文档EDUCATION WORD小学六年级语文教案《卢沟桥烽火》备课_0857文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】5、卢沟桥烽火一、字词1、弄清“烽、妄、伪、喉(多音字)、蓄、凌、聋、爹、呐、歼”等字的音形义及在文中的意思,“衅、寡、狈、嚎”四字的音和义。

2、联系上下文理解“咽喉、万籁俱寂、蚕食、蓄谋、挑衅、同仇敌忾、众寡悬殊、狼狈、猝不及防、夜以继日、如火如荼”等词语的意思,并试着造句。

二、重点品味1、借助教师讲解和地图理解课文第一自然段。

目的有二:一是大致了解卢沟桥事变前,日本对华的侵略状况;二是明确卢沟桥的战略地位。

注意讲解此时国内的抗日形势,这是理解卢沟桥事变发生的前提条件。

2、课文线索:日军侵占东北、蚕食华北――卢沟桥事变――抗战全面爆发。

7月7日,日军夜“访”卢沟桥,我军抵抗失利――7月8日白天,日军进攻宛平城受挫――7月8日晚至9日凌晨,我军收回卢沟桥3、代表敌我双方侵略和反侵略的相关语句。

4、借助相关文字补出战争的残酷,感受中国军民的顽强勇敢。

如:(1)、密集的机关桥子弹倾泻在卢沟桥桥面上。

(2)、由于众寡悬殊,守桥部队伤亡较大。

(3)、随着震耳欲聋的炮声,宛平县城的东门和西门被炸开了。

(4)、英勇的中国守军举起明晃晃的大刀,冒着敌人的炮火,在杀声中冲出了县城。

三、有关紧要的知识(拟开抗战专题讲座)成语同仇敌忾、抱头鼠窜、哭爹喊娘、尸横桥头、鬼哭狼嚎、生死存亡、如火如荼等预习作业:1、除弄清课后生字的音形意外,“咽喉、万籁俱寂、蚕食、蓄谋、挑衅、同仇敌忾、众寡悬殊、狼狈、猝不及防、夜以继日、如火如荼、同仇敌忾、抱头鼠窜、哭爹喊娘、尸横桥头、鬼哭狼嚎、生死存亡”等词语在理解的基础上会写会用。

五年级上册语文第六单元作文500字《卢

沟桥烽火》读后感

《卢沟桥烽火》这篇文章中,日本侵略者东京野蛮侵占中国

领土,中国军民之流,抗击侵略者。

如果当时的中国军民们没有勇气

面对强大的英美侵略者,而是退缩,那唯有解放新中国之雄壮,倘若

我们今日幸福的生活,何来今日新中国之辉煌。

可见,没有勇气只会

寸步难行,只有放心大胆向前冲才能有所收获!

古往今来,勇气是他们一直在希望拥有一种的一种品质,但

是真正有勇气的年轻人又有几个呢?近代史英雄比比皆是。

荆轲可以算是“处江湖之远”的人吧,他面对专制秦始皇,

吟唱着“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

”从而“捐躯赴国难,视死忽如归。

”这是何等的勇气啊!

再看看战争年代,那些富有斗争经验的流亡者,学业成绩面

对敌人的屠刀所表现出来的凛然正气,可谓“惊天地,泣鬼神”啊!

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”“粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。

”“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”……哪一

句不是有理想、有抱负的志士仁人发出的豪言壮语?

再看今朝,社会上的丑恶现象需要人们去面对,去抗争,去

处理。

让孤胆英雄独自面对歹徒的社会是可悲的。

不论你是小学生,

还是大人,不论你涉世不深还是饱经沧桑,总之,即使我们都应该提

高自己的素养,在社会上形成“勇气”之风,携手并肩,共同面对坎

坷共同的爱情风雨路。

世人们,亮出你们的毅力吧,因为有勇气,人生才会进步;因为有勇气,人生方才会充满希望;因为有勇气人生才会成功,才会有收获……。

《卢沟桥烽火》教学案《卢沟桥烽火》课堂教学实录课题:苏教版小学语文六年级下册《卢沟桥烽火》教学过程:第一课时师:请同学们跟我书空“烽火”。

生:书空。

师:谁来读?生:烽火。

师:后鼻音读得很准确。

“烽火”是什么?生1:在我国古代,烽火是提醒人们有敌人来侵略的信号,让大家一起来打击敌人。

生2:我知道烽火的诗:烽火连三月,家书抵万金。

师:烽火与战争相关,现在把烽火用来比喻战火或战争。

师:板书“卢沟桥”。

谁能给我们介绍一下卢沟桥。

生1:卢沟桥在北平西南郊。

生2:它是历史悠久的著名古桥,很优美。

生3:卢沟桥的石狮特别多,而且驰名中外。

师:你们知道的真多。

我也想到了一条歇后语:卢沟桥的狮子——数不清。

师:齐读——生:卢沟桥烽火。

师:读了课题,你有什么疑问呢?生1:为什么会在卢沟桥有烽火?生2:卢沟桥烽火的经过、结果怎样?生3:卢沟桥烽火是什么样的烽火?……师:会提问是一种学习的本领,能自己找到答案就更有水平了。

让我们走进那段悲壮的回忆,寻找问题的答案。

请同学们轻轻地把书翻开到24页,听老师读课文,大家要特别留意多音字的读音,标出一些长句子的停顿。

……生:认真地听,标注停顿标号。

师:现在请同学们自己读课文。

读准字音,读通句子。

生:认真地自读课文。

师:出示词语:气势汹汹恼羞成怒哭爹喊娘狼狈而逃严词拒绝同仇敌忾奋起还击两面夹击谁来读这些词语。

生:读。

师:读着这些词语,你发现了什么?生1:它们都是四个。

生2:第一行词语是写敌军的,我仿佛看到了他们可恨、可耻的样子。

师:你能把对日本侵略者的恨读出来吗?生:读。

师:你还发现了什么?生:第二行词语是写我军。

我读出了他们英勇顽强抗战的形象。

师:你也来读第二行词语。

生:读。

生:老师我发现狼狈为奸是说日本侵略者像狼和狈一样灰溜溜地逃走了。

师:那同仇敌忾是什么意思呢?生:沉默。

师:忾左边是竖心旁,有边是气……生:老师,是不是一同仇恨敌人,心里非常气愤?师:对!你真会学习,知道了拆字理解字词的技巧。

5卢沟桥烽火

六年级语文教案

【学习目标】

1.正确、流利、有感情地朗读1-5自然段。

2.品读重点语段,认清侵略者的丑恶嘴脸,感受中国守军的英雄气概。

活动单

导学案

调整与改进

【活动方案】

活动一:弄清“事变”起因。

1.自由读第1自然段,思考:卢沟桥事变的起因是什么?

2.组内说说当时的局势和事变的起因,再感情朗读第1自然段。

3. 各组推荐代表介绍当时的局势和卢沟桥的战略地位。

活动二:了解“事变”经过

1.精读2-5自然段,圈画出描写敌我双方表现的词句,思考从中读懂了什么?2.组内合作:

①讨论完成表格(提示:要抓住最能体现日寇本质和我军精神的关键词哟!)

时间

日寇

我军

7月7日深夜

第二天凌晨

当天晚上

②就所填的词语谈谈各自的感受,并感情朗读。

3. 汇报展示。

六年级语文教案

【检测反馈】

1.积累文中的四字词语,分类摘抄,并任选两三个词语写一段话。

描写敌军的:

描写我军的:

其他:

任选两三个写一段话:

●一、复习导入

●二、据活动一要求学习第一段。

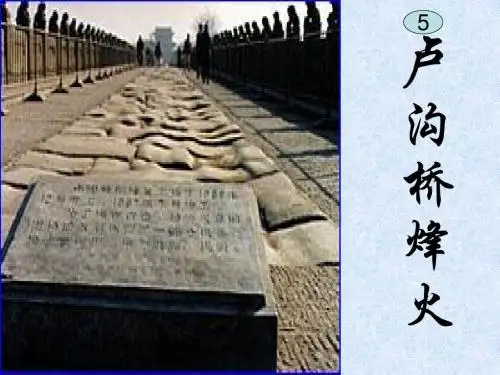

人教版小学语文5-卢沟桥烽火(相关资料)卢沟桥位于北京西南广安门外,因横跨卢沟河(今永定河)而得名,为北京现存最古老的一座石造拱桥。

卢沟桥又名“芦沟桥”“马可·波罗桥”。

永定河金代时称“卢沟河”,桥因此而得名。

该桥始建于金大定二十五年(1189年),成于金明昌三年(1192年),定名“广利”。

清康熙时毁于洪水,后重修。

该桥由11个半圆形的石拱组成,每个石拱长度不一,自16米到21.6米。

桥宽约8米,路面平坦,几乎与河面平行。

每两个石拱之间有石砌桥墩,把11个石拱联成一个整体。

由于各拱相联,所以称它为联拱石桥。

永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥却从没出过事,足见它的坚固。

桥面用石板铺砌,两旁有石栏石柱。

每个柱头上都雕刻着不同姿态的狮子。

卢沟晓月是古时北京八景之一,其意境是由远山、近水、晓月、美桥之情趣,相互映衬,浑然一体而构成的。

古桥本身是构成这一意境的主体。

1987年古桥被评为北京十六景之一,名列第十四位。

1937年七七事变发生于此。

望柱上当年日军的弹痕依稀可见。

1981年建立卢沟桥史料陈列馆。

1987年在桥北另建一座新公路桥,叫京石公路桥。

卢沟桥只准许行人步行通过。

卢沟桥为全国重点保护文物。

卢沟桥的狮子试用版课本说是498只,试用修订版改为501只,为什么增加了3只?卢沟桥文物保护所研究人员侯金涛先生的解释是:1988年的一个雷雨之夜,雷电劈掉了桥上的一只狮子,这只石狮上还有两只小狮子。

所以以后的统计就没有了这3只。

1998年,卢沟桥进行大规模的修复,这3只劈掉的石狮子也被修复,于是,狮子的数量就变成了501只。

七七事变1937年之前,日本侵略者早就对我国虎视眈眈,想吞掉我国,他们早在东北等地做了大量准备工作,要借机发起侵华战争。

1937年7月7日,侵华日军以听到宛平城里有枪声,致使一名日军士兵失踪为由,无端要求当时中国驻军撤离宛平,他们进城搜查。

这一无理要求遭到驻守卢沟桥的中国军队的拒绝。

以《卢沟桥烽火》为例谈词语的感情色彩作者:吴丽娟来源:《小学教学参考·上旬》 2015年第3期江苏南京市天景山小学(210000)吴丽娟[摘要]词语的感情色彩不同,在文章中的表达效果也不尽相同。

语文教师应注重引导学生在自主学习探究的基础上,准确体会词语的感情色彩,品析词语的表达效果,并联系具体的语言环境,感受文本对比鲜明、描写生动的写作特色。

[关键词]词语感情色彩写作特色[中图分类号]G623.2 [文献标识码] A [文章编号]1007-9068(2015)07-062一、缘起:书后习题的思考明天要上《卢沟桥烽火》,读完课文后,我习惯性地又看了一下书后的习题。

课后习题是编者精心设计的,仔细揣摩它就是和编者进行深度对话。

习题不仅仅体现了教学训练的重点和难点,也在一定程度上为教学提供了一个思路。

本课书后习题2:读一读下面的句子,体会带点词语的感情色彩。

(1)1937年7月7日深夜,星光黯淡,万籁俱寂。

一支全副武装的日本军队,偷偷地向卢沟桥摸来。

(2)当天晚上,大刀队员们手握大刀,腰佩手榴弹,又悄悄地向卢沟桥进发。

两个句子都是写行军,第一句是写日军,用的是“偷偷地”“摸”;而第二句是写我军,用的是“悄悄地”“进发”。

看着这个练习我自然而然地想到了六年级上学期的一篇课文《郑成功》。

本课书后也有这样一个练习:读读下面的词语,说说它们的感情色彩,选择其中的两个词语造句。

慷慨激昂横行霸道喜出望外惊恐万状载歌载舞负隅顽抗两篇课文一篇在六年级上册,一篇在六年级下册,恰恰体现了教科书编者的匠心独运。

两篇文章课后练习的设计有“神似”之处,又体现了同年段里不同学期的提升:《郑成功》练习设计的训练重点在于让学生知道某些词除了基本意义之外,还带有人们主观评价的色彩:喜爱或憎恶;肯定或否定;赞许或贬斥。

而《卢沟桥烽火》练习设计的训练重点则是引导学生向字词的纵深理解,重点引导学生体会词语的情味及表达效果。

这样有层次的设计是很值得仔细玩味的,这是对课标的真正落实。

小学语文优秀教案卢沟桥的烽火教学设计与反思教学设计[教学要求]1、学会本课生字,其中绿线中的只识不写。

理解由生字组成的词语。

会用“逐步”、“万籁俱寂”造句。

2.按时间和事情发展顺序给课文分段,归纳段落大意。

能按时间先后讲述“卢沟桥事变”的经过。

34[1234512(1)③齐读。

④去掉拼音读。

(2)指名分自然段读课文(3)指导分段:①默读课文,想想每个自然段的内容,再想想哪几个自然段讲的是同一个内容,可以合并在一起。

②指名分段,并说说理由。

第一段(第1自然段):写“九一八”事变后的局势和卢沟桥所处的战略地位。

第二段(第2—5自然段):写“卢沟桥事变”的经过。

第三段(第6-8自然段):写中国共产党号召全国人民团结抗战,全国人民对卢沟桥守军的慰问与声援。

第四段(第9自然段):写“卢沟桥事变”揭开了中国人民全面抗战的序幕。

三、指导写字第二课时1.出示词语,指名读。

魔爪咽喉挑衅日寇控制号召2.说说文章的主要内容二、精读训练1.学习第一段。

同仇敌忾猝不及防万籁俱寂如火如荼(1)(2)(3)(4)2狈举、冒理解“震耳欲聋”、“吼叫”、“疯狂”及联系电视、电影、书报上面来体会日寇的残暴。

通过理解“同仇敌忾”、“冒着炮火”来体会我国守军不畏强敌抗击侵略者的英雄气概。

“卢沟桥事变”的经过。

3、学习第三段:(1)自由读第三段,说说读懂了什么(2)交流。

①当时的形势十分危急。

联系前文谈谈自己的理解?指名读,体会形势之危急。

②中国共产党在民族危亡的关键时刻所发挥的巨大作用指导朗读:“天津急!华北危急!中华民族危急!”否调换位置?为什么连用三个“!”?③全国人民对卢沟桥守军的慰问与声援:自由读,齐读。

重读“迅速”、“成群结队”、“夜以继日”、“纷纷”、“大批”会我国人民同仇敌忾抗击外国侵略者的爱国热情和民族精神。

4、学习第四段。

(1)自由渎,渎刁;懂的地方做上记号。

(2)学生质疑:①序幕:本指多幕剧第一幕前的一场戏,用以介绍剧中(3)我们可以说逐步怎样?(逐步提高,逐步开展工作)(4)(1)(2)512前几年中日双方举行的“学生夏令营”活动依然清晰地记在我的脑海,作为东道主国家的一个公民,心中所产生的羞耻感始终萦绕心头。

人教版小学语文5-卢沟桥烽火(类文)

吴光辉

一

边城的天亮得早,笨鸡们早就不约而同地伸长脖子一起报晓。

黑龙江北岸的东大营早已站满了戎装待发的东北军将士,战旗高扬在大营的练兵场号令台前。

1932年5月15日清晨,身材矮小、穿着将服的马占山命令部队出发。

就在这时,号令台上闪现出穿着戏服的姨太太筱荷来,只见她一身虞姬的扮相,凄厉地道白:“妾妃出丑了……”她将“了”字拖得很长,然后就从马占山的腰间拔出长剑,边舞边唱起了西皮二六板:“劝君王饮酒听虞歌,解君忧闷舞婆娑。

嬴秦无道把江山破,英雄四路起干戈!”她又舞了一番长剑,满脸泪水地哭道:“哎呀,大王啊!愿以大王腰间宝剑,自刎君前,免得挂念妾身!”随后真的要用那把利剑去自刎。

马占山一把夺过长剑,将她紧紧地抱在怀里。

他的两眼终于忍不住涌出了两行泪水。

可筱荷嘴里还在唱着:“哎呀,大王啊!妾身岂肯牵累大王……”全场将士被她这么凄凄惨惨地一唱也全红了眼睛。

这筱荷是个闻名东北的京剧刀马旦,是喜欢京剧的马占山到此出任黑河警备司令、步兵第三旅旅长之后认识的。

他们一来二去,就有了感情,他就娶了筱荷做自己的姨太太。

马占山原本是个绿林好汉,后来被东北军收编,一路提升上来。

1931年“九一八”事变后,日本关东军兵不血刃地侵占了我国东北的辽宁、吉林两省,接着又集中兵力向黑龙江省大举进犯。

10月10日,马占山接到张学良任命他代理黑龙江省主席兼军事总指挥的电报后,面对大片国土被侵占的现状,面对蒋介石的不抵抗政策,他决心要与日寇血战一场。

他知道装备精良的日军数倍于己,自己又是孤军奋战,早就做好了战死沙场的准备。

因而,被人称为“马小个子”的马占山对全体将士说:“吾奉命为一省主席,守土有责。

一息尚存,绝不敢使半寸土地沦于异族!”

就在10月19日这天清晨,他亲率步兵团从黑河出发,去齐齐哈尔宣誓就职,然后出征迎敌,从而在江桥打响了中国武装抗日的第一枪,但最终因寡不敌众而失败。

这是一支抱着赴死决心的复仇之师,他们知道自己踏上征程后就会一去不回,也都明白此战必败,但没有一人退缩,也没有一人临阵脱逃。

他们就是为失败而战,就是为悲壮而战的。

二

1932年,北国的雪花浸染着寒风,阴灰的天空豪放地飘洒着寒冷的悲情。

穿着一身伪军将服的马占山,在嫩江边的一家俄式酒馆里,与手下的军官们悲愤狂饮。

他肯定不是在饮酒,而是在饮恨。

几天前,他被日本关东军任命为伪黑龙江省省长。

此前,日军采取各种手段对马占山进行诱降,甚至威胁要掘他原配夫人的坟墓、杀他的妻妾儿女。

而此时马占山领导的抗日军队,在没有任何援军的情况下,已经陷入日军的重重包围之中。

马占山决定以假投降的方式逃过此难。

然而,对自己的诈降,全国百姓不能理解。

这些日子,声讨他的浪潮席卷了全中国,被激怒的爱国民众向他讨还爱国捐款,驻黑河的部队发生集体哗变,黑河马占山公馆也被抢劫一空。

马占山回想自己3个月前打响抗日第一枪后全国的声援盛况:全国各地寄发的电文和慰问信有如雪片飞来,全国各界慰问团奔赴前线慰问自己的官兵,著名的教育家、诗人陶行知为自己写下《敬赠马占山主席》:“神武将军天上来,浩然正气系兴衰。

手抛日球归常轨,十二金牌召不回。

”每每想起这些,他就情不自禁地落下了委屈的眼泪。

这时,他“神武将军天上来”的英雄气概已经荡然无存。

马占山望着雪景便想起了那年冬天,第一次见到原配妻子杜赞义的情景。

那个冬天也是大雪封山,一对白发苍苍的老夫妇领着一个10岁的小女孩,来到马家乞讨,还要将这小女孩送给马家当童养媳。

这个小女孩就是杜赞义。

马占山家一贫如洗,比马占山大3岁的杜赞义与他一起同甘共苦。

马占山12岁那年,母亲在饥寒交迫中去世了,杜赞义就盘起了头发,算是过了门,承担起了繁重的家务。

马占山后来当上了东北军的将领,先后娶了四房姨太太,但他对杜赞义始终感情深厚。

马占山要求妻妾们不能忘本,勤俭持家。

马占山穿的衣服都是妻妾们缝的,家里吃的腌咸菜也都是妻妾们做的。

马占山外出上班,家中大小事务都由杜赞义负

责管理。

每次外出回家,他首先到杜氏房中洗脸、进食,调查了解家里发生的大小事务。

1929年,杜氏病危时,马占山正在外地检查指导工作,得知消息后,立刻日夜兼程赶回家中。

不久,杜氏去世了,马占山极度悲痛。

他给妻子磕头、守灵,一直将她送到坟地。

他为妻子买下了14亩地,墓坑用青砖砌成,并在墓边建了3间房,作为守墓之所,四周又遍栽杨柳,以表对亡妻的思念之情。

对于马占山和杜氏的深厚情感,日本关东军间谍组织特高课得知之后,威胁他要掘开杜氏的坟墓,这也使马占山找到了诈降的由头。

马占山再举抗日大旗后,日军四处搜寻马占山的家属,有汉奸出卖了位于柳家沟的杜夫人坟墓,于是上演了一出掘坟刨尸、鞭骨扬灰的惨剧。

到了这时,马占山的“将军别妻”也就包括泪别亡妻了。