西藏罗布莎铬铁矿床

- 格式:docx

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:9

立志当早,存高远

中国铬矿资源特点

1、矿床规模小,分布零散

我国目前尚未发现有储量大于500 万t 的大型铬铁矿床,就是储量超过100

万t 的中型矿床也只有4 个,它们是西藏的罗布莎、甘肃的大道尔吉、新疆的

萨尔托海、内蒙古的贺根山(3756 矿)。

其余均为储量在100 万t 以下的小型矿床。

就是储量最大的罗布莎矿床,396 万t 储量分布在7 个矿群100 多个矿

体中,最大的矿体长只有325m。

2.分布区域不均衡,开发利用条件差

如上所述,我国铬铁矿矿床保有储量的84.8%分布在西藏、新疆、甘肃、内

蒙古这些边远省(区),运输线长,交通不便。

3.贫矿与富矿储量大体各占一半

现保有储量中,贫矿储量占46.3%(499.3 万t)、富矿占53.7%(578.6 万t)。

富矿主要分布在西藏和新疆,分别占富矿总量的73.5%和13.8%。

从用途

来看,冶金级储量占总储量的37.4%、化工级储量占38.4%,耐火级储量占24.2%。

4.露采矿少,小而易采的富铬铁矿都已采完

我国铬铁矿储量中适合单独露采的只有6%左右,绝大部分需要坑采。

一些

小而富且开采容易的铬铁矿都已采完,像新疆的鲸鱼和西藏的东巧铬铁矿,分

别在1983 年和1982 年闭坑,前者采出铬铁矿31 万t,后者采出了17.63 万t。

5.矿床成因类型单一

我国目前已知的铬铁矿矿床主要为岩浆晚期矿床。

而世界上一些著名的具有

层状特征的大型、特大型岩浆早期分凝矿床在我国尚未发现。

岩浆矿床岩浆矿床的主要类型及实例岩浆矿床的主要类型及实例一、超镁铁质、镁铁质岩中的钛铁矿矿床铬铁矿是一种极为重要的矿产,是工业铬的唯一矿石矿物。

铬是不锈钢及其他板材一些钢材和非铁合金必不可少的组分。

铬铁矿还可作为耐火材料和型砂材料,在电镀、制革、颜料和染料等工业部门工业生产用作铬化工制品原料。

对冶金第三级铬铁矿要求,具有较高的铬铁比值(Cr/Fe≥2.8)。

但随着冶金技术的进一步提高,目前铬铁合金也常用Cr/Fe≈1.5的铬铁矿来生产。

铬铁矿几乎都采自超镁铁质和镁颗粒状铁质火成岩中的块状、稠密浸染状矿石,由其风化剥蚀极少量形成的砂矿产量只占产量的一小部分。

根据矿床产出的地质构造特征和几何以及含矿岩石的岩性特征,铬铁矿矿床可分为层状和非层状(阿尔卑斯型)两类。

有人把与蛇绿岩有关的铬铁矿矿床也列入非层状铬铁矿床中。

(一)层状铬铁矿矿床此种矿床主要产在具层状序列的超镁铁质-镁铁质火成侵入体中,为层状和席状堆积体。

这些含矿侵入体的形成时代志留纪一般是前寒武纪,分布在车顶或克拉通地区。

层状铬铁矿矿床与辉岩、辉石橄榄岩及辉长岩、斜长岩有关,含矿岩体往往是规模巨大的杂岩体,具有典型的层状侵入体柱状特征。

岩体中具有穹丘稳定的火成堆积结构,层理构造十分较为明显,各类岩石呈似层状产出,岩石的韵律结构清晰。

矿体呈层状分布于岩体韵脚层下部,冰碛物单层厚几厘米至1m 多,与围岩界线明显。

矿石以块状构造为主,矿层上部浸染有时出现浸染状矿,并以此与围岩呈渐变关系。

矿石内氧化铝铬铁矿大多呈自形或半自形,含Cr 2O 340%左右。

矿床规模巨大,除铬外,伴生有铂、镍和钒钛磁铁矿等,铂族元素有时可形成独立的矿体。

层状铬铁矿矿床归属于早先早期岩浆矿床,是最重要的铬矿类型之一。

我国至今现过这一类型铬铁矿矿床。

南非的布德铬(铂)矿床是这类铬铁矿矿床的南非布什维尔德铬铁矿矿床布什维尔德镁铁、超镁铁杂岩体资源的巨大宝库,产有当今世界上规模最铁矿矿床、钯最大的铂及铂族元素矿床和含钒磁铁矿矿床。

第三章基性、超基性岩浆环境中的岩浆矿床人们很早就已认识和研究了一些产在岩浆岩体内部的金属和非金属矿床,有一定证据可以说明这些矿床成矿物质来源于岩浆本身、成矿作用与岩浆岩的形成作用有密切关系,称之为岩浆矿床。

后来还认识到各种类型岩浆中金属富集成矿的情况并不一样,在超基性、基性岩中的岩浆矿床最多也最有经济意义,某些偏碱性和碱性岩中也有岩浆矿床产出。

中酸性、酸性岩浆中所含金属则较少,岩浆阶段内不易发生显著聚集形成岩浆矿床。

岩浆矿床与相关岩浆岩之间存在有密切的空间和成因关系。

矿床常常产在岩体的一些特定部位,如岩体的底部、边部或岩体内某些岩相带间,矿体多受岩体内部岩相或构造界面控制。

岩浆矿床矿石的矿物组成与相关岩浆岩的矿物组成是相同的,常常仅在主要金属矿物的含量上及少数伴生矿物种类上有一定区别。

从矿化特征可以看出矿石矿物从分散到显著富集所表现出来的种种组构特征。

某一种岩浆矿床经常产于某种特定类型的岩浆岩中,表现为岩浆成矿有一定的专属性。

例如,铬矿产于纯橄榄岩、橄榄岩中,钒钛磁铁矿产于辉长岩,斜长岩中,金刚石产在金伯利岩中等。

岩浆矿床中大多数矿物是在高温、高压条件下形成的,例如,金刚石据实验测定形成温度为1500℃,铬铁矿根据与它共生的橄榄石的熔化温度计算其共结温度约在1000℃,并已测得铬铁矿熔融包裹体均一温度为1180°~ 1300℃的数据(卢焕章,1995)。

铜镍硫化物矿床由实验得知相对富硫化物的熔体形成并有硫化物结晶出来应在700 ~ 800℃上下,并延续到更低的温度。

岩浆矿床形成深度多数在地下几km到几十km,金刚石在一、二百千米以下形成。

岩浆矿床的成矿作用是在岩浆侵位、冷却结晶过程中发生的。

结晶分异作用既形成多种多样的岩浆岩,也是形成岩浆矿床最普遍而重要的一种作用。

岩浆中的金属和其它成矿组分可能在岩浆结晶早期即在主要造岩硅酸盐类矿物结晶之前先行结晶和聚集,也更可能保留在岩浆岩主体硅酸盐结晶后的晚期残余熔浆中聚集并结晶出来形成矿床。

中国地质大学(武汉)矿床学实习二学院:资源学院专业:资源勘查工程题目:西藏罗布莎铬铁矿矿床班级: 020101姓名:陈果学号: 20101004038指导教师:吕新彪2012年10月27日西藏罗布莎铬铁矿矿床一.区域地质背景及地质条件1.大地构造位置罗布莎位于西藏自治区曲松县,为目前国内规模最大、矿石质量最佳的铬铁矿床的产地。

该矿床位于全球性特提斯——喜马拉雅构造带的东端。

在区域构造上受控于雅鲁藏布江缝合带,其北邻冈底斯——念青唐古拉板块,南与喜马拉雅板块接壤。

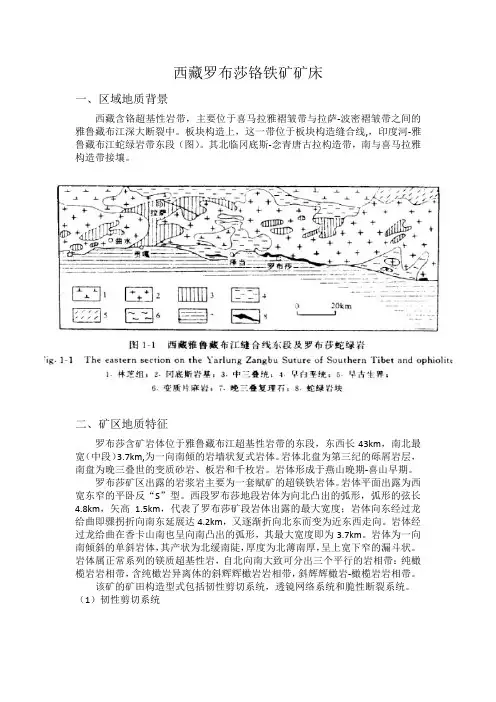

(如图1-1)罗布莎基性一超基性岩体沿东西向的雅鲁藏布江超壳断裂带分布。

总面积为70km2长43km ,总体西宽东窄,最宽处是香卡山段3.7km ,最窄处仅300m 平面上从西向东:罗布莎段一香卡山段一康金拉段,呈一反S 型形态。

区内发育一组大致平行的近南北向断裂。

其中以龙给曲断裂构造特征最明显。

走向近南北向,局部呈折线状,显示追踪(张)的特征。

断层沿龙给曲河床发育,在罗布莎村以南形成宽缓平坦的“u ”形谷。

往北河谷骤变为深切陡峻的“V ”形谷,两岸峭壁,孤峰林立,泉点成带分布断层面倾向西,南段缓,北段陡。

平面上表现出明显平移现象.西(上)盘相对于东盘向北作顺钟向扭动。

图1-1雅鲁藏布江蛇绿岩带东段日喀则-加查地质略图(据张浩勇等,1996修编) 1-第三系砂砾岩建造;2,3,4-类复理石砂页岩沉积;5,6-上三叠统巨厚浅变质砂板岩夹少量结晶灰岩和细碧角斑岩的复理石建造;7,8,9-浅变质滨浅海相碳酸盐、碎屑岩沉积;10-前奥陶系绿片岩、角闪岩相;11-前震旦系中深变质岩;12-燕山-喜山期中酸性侵入岩;13-超镁铁质岩;14-断层;15-构造带界线;16-Ⅳ1-冈底斯-念青唐古拉板块;17-Ⅳ2-雅鲁藏布江缝合带;18-Ⅳ3-喜马拉雅板块2.成矿条件1)来源:下地幔和上地幔过渡带的硅酸尖晶石(分解产生Cr 2O 3和MgO )。

2)能量:下地幔岩浆活动和地核产生的热流。

世上无难事,只要肯攀登西藏罗布莎铬铁矿床罗布莎矿床位于西藏自治区曲松县罗布莎乡,是我国已知的最大铬铁矿矿床。

矿床产于喜马拉雅地槽褶皱带藏南雅鲁藏布江基性-超基性岩带之东段。

该东段见有秀章、鲁见沟、罗布莎、藏卡、泽当5 个岩体,以罗布莎岩体为最大,东西长41km,南北宽0.25~3.7km,面积为70km2。

岩体侵位于上三叠统与上白垩统之间,呈一向南倾斜的单斜状岩体。

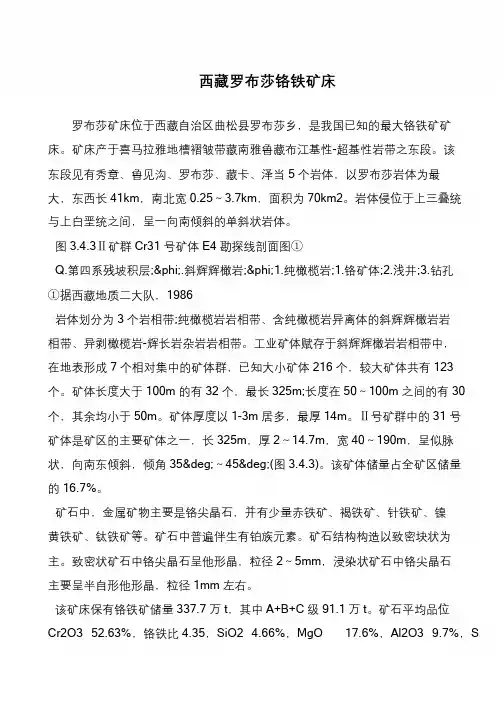

图3.4.3Ⅱ矿群Cr31 号矿体E4 勘探线剖面图①Q.第四系残坡积层;φ.斜辉辉橄岩;φ1.纯橄榄岩;1.铬矿体;2.浅井;3.钻孔①据西藏地质二大队,1986岩体划分为3 个岩相带;纯橄榄岩岩相带、含纯橄榄岩异离体的斜辉辉橄岩岩相带、异剥橄榄岩-辉长岩杂岩岩相带。

工业矿体赋存于斜辉辉橄岩岩相带中,在地表形成7 个相对集中的矿体群,已知大小矿体216 个,较大矿体共有123 个。

矿体长度大于100m 的有32 个,最长325m;长度在50~100m 之间的有30 个,其余均小于50m。

矿体厚度以1-3m 居多,最厚14m。

Ⅱ号矿群中的31 号矿体是矿区的主要矿体之一,长325m,厚2~14.7m,宽40~190m,呈似脉状,向南东倾斜,倾角35°~45°(图3.4.3)。

该矿体储量占全矿区储量的16.7%。

矿石中,金属矿物主要是铬尖晶石,并有少量赤铁矿、褐铁矿、针铁矿、镍黄铁矿、钛铁矿等。

矿石中普遍伴生有铂族元素。

矿石结构构造以致密块状为主。

致密状矿石中铬尖晶石呈他形晶,粒径2~5mm,浸染状矿石中铬尖晶石主要呈半自形他形晶,粒径1mm 左右。

该矿床保有铬铁矿储量337.7 万t,其中A+B+C 级91.1 万t。

矿石平均品位Cr2O3 52.63%,铬铁比4.35,SiO2 4.66%,MgO 17.6%,Al2O3 9.7%,S。

西藏罗布莎铬铁矿矿床一、区域地质背景西藏含铬超基性岩带,主要位于喜马拉雅褶皱带与拉萨-波密褶皱带之间的雅鲁藏布江深大断裂中。

板块构造上,这一带位于板块构造缝合线,,印度河-雅鲁藏布江蛇绿岩带东段(图)。

其北临冈底斯-念青唐古拉构造带,南与喜马拉雅构造带接壤。

二、矿区地质特征罗布莎含矿岩体位于雅鲁藏布江超基性岩带的东段,东西长43km,南北最宽(中段)3.7km,为一向南倾的岩墙状复式岩体。

岩体北盘为第三纪的砾屑岩层,南盘为晚三叠世的变质砂岩、板岩和千枚岩。

岩体形成于燕山晚期-喜山早期。

罗布莎矿区出露的岩浆岩主要为一套赋矿的超镁铁岩体。

岩体平面出露为西宽东窄的平卧反“S”型。

西段罗布莎地段岩体为向北凸出的弧形,弧形的弦长4.8km,矢高1.5km,代表了罗布莎矿段岩体出露的最大宽度;岩体向东经过龙给曲即骤拐折向南东延展达4.2km,又逐渐折向北东而变为近东西走向。

岩体经过龙给曲在香卡山南也呈向南凸出的弧形,其最大宽度即为3.7km。

岩体为一向南倾斜的单斜岩体,其产状为北缓南陡,厚度为北薄南厚,呈上宽下窄的漏斗状。

岩体属正常系列的镁质超基性岩,自北向南大致可分出三个平行的岩相带:纯橄榄岩岩相带,含纯橄岩异离体的斜辉辉橄岩岩相带,斜辉辉橄岩-橄榄岩岩相带。

该矿的矿田构造型式包括韧性剪切系统,透镜网络系统和脆性断裂系统。

(1)韧性剪切系统罗布莎地区变质橄榄岩体及其中生代围岩中发育多层次、多类型的韧性剪切带。

根据剪切带的生成环境和岩石变形特征,可划分为壳型韧性剪切带、壳幔型韧性剪切带和幔型韧性剪切带三类。

(2)透镜网络系统地质和物探资料表明,罗布莎岩体是一个无根的透镜体,可看作是雅鲁藏布江构造带中的一个大型构造透镜体。

透镜状岩体还可分解成无数个由辉长辉绿岩、硅质岩、纯橄岩异离体、铬铁矿、变斑晶、豆状矿石等构成的多尺度透镜网络系统。

罗布莎透镜状岩体可划分出三个透镜网络带,即北部透镜网络带,中部透镜网络带和南部透镜网络带。

西藏罗布莎铬铁矿床的地幔剪切成矿作用①李德威(中国地质大学地球科学学院,武汉430074)摘 要 罗布莎豆荚状铬铁矿床产于高度部分熔融和动力重熔的变质橄榄岩中。

地幔剪切带不仅控制了铬铁矿的分布,而且为铬铁矿的形成提供了热动力和构造动力。

该铬铁矿床是在晚中生代岩石圈伸展和地幔隆升的构造背景下,由部分熔融、剪切流变、动力重熔、剪切破裂等多种动力成矿方式综合作用下形成的递进改造式地幔动力矿床。

关键词 地幔剪切带 动力成矿 豆荚状铬铁矿 罗布莎 关于豆荚状铬铁矿床的成因,众说纷纭,提出了多种岩浆成矿和地幔成矿模式[1-4]。

然而,这些研究侧重于成矿建造,忽视了成矿背景、成矿构造与铬铁矿形成机制之间的内在联系。

实际上,区域构造演化和地幔剪切作用制约了豆荚状铬铁矿的成矿演化。

1 成矿地质背景罗布莎豆荚状铬铁矿产于藏南阿尔卑斯型橄榄岩体中,该岩体是喜马拉雅地块与冈底斯地块之间的重大构造边界———雅鲁藏布江蛇绿岩带的重要组成部分。

罗布莎岩体呈透镜状展布于上三叠统一套巨厚的浅变质砂板岩夹少量结晶灰岩、细碧角斑岩的复理石建造与上白垩统细碧角斑岩、安山岩、硅质岩、粉砂岩和第三系山间盆地磨拉石建造之间。

岩体两侧及其内部各岩带之间均以断层接触。

斜辉橄榄岩、纯橄岩和镁铁质岩分别向北不均匀逆冲推覆,造成蛇绿岩体平面上的弧形结构和剖面上的倒置层序。

罗布莎蛇绿岩体由镁铁质岩石和超镁铁质岩石组成。

前者分布在岩体的北侧,主要是辉长岩和异剥橄榄岩,被后期脆性断裂改造形成构造混杂岩带。

后者位于岩体南侧,主要由纯橄岩和斜辉橄榄岩组成,具有强烈的塑性变形,是铬铁矿的成矿层位和主要围岩。

2 成矿构造类型罗布莎铬铁矿具有成带分布、分段集中、雁行排列、成层产出等分布特征。

矿田构造研究表明,在区域构造演化过程中,蛇绿岩体从岩石圈深层次向浅层次发展而形成的地幔剪切带、透镜网络系统和脆性断裂系统制约了该区铬铁矿的成矿规律。

其中地幔韧性剪切带和壳幔过渡区脆—韧性剪切带是主要的成矿构造。

一、矿物原料特点 (2)二、用途与技术经济指标 (3)1.冶金级铬矿石的工业要求 (3)2.耐火级铬矿石的工业要求 (3)3.化工级铬矿石的工业要求 (4)4.铸石级铬矿石的工业要求 (4)三、矿业简史 (4)四、资源状况 (4)五、地理分布 (5)六、资源特点 (5)1.矿床规模小,分布零散 (5)2.分布区域不均衡,开发利用条件差 (6)3.贫矿与富矿储量大体各占一半 (6)4.露采矿少,小而易采的富铬铁矿都已采完 (6)5.矿床成因类型单一 (6)七、矿床时空分布及成矿规律 (6)八、矿床类型 (7)九、典型矿床 (8)1.西藏罗布莎铬铁矿床 (8)2.新疆萨尔托海铬铁矿床 (9)3.北京平顶山铬铁矿床 (10)十、地质勘查 (10)1.勘查阶段 (10)2.勘探类型和工程间距 (11)十一、矿山开采 (12)十二、选矿与加工技术 (13)十三、生产现状 (14)十四、生产布局 (14)十五、供需形势 (16)十六、展望 (17)概述铬是重要的战略物资之一,由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性,在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。

在冶金工业上,铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。

铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢,如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。

金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。

这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船,以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料。

在耐火材料上,铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。

铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠,进而制取其他铬化合物,用于颜料、纺织、电镀、制革等工业,还可制作催化剂和触媒剂等。

铬铁矿是我国的短缺矿种,储量少,产量低,每年消费量的80%以上依靠进口。

一、矿物原料特点铬具有亲氧性和亲铁性,以亲氧性较强,只有在还原和硫的逸度较高的情况下才显示亲硫性。

西藏蛇绿混杂岩中铬铁矿重砂矿物特征及找矿方向点摘要:西藏蛇绿混杂岩中的铬铁矿自然重砂矿物主要有铬铁矿和铬的各类尖晶石,其自然重砂异常主要产于蛇绿混杂岩(超基性岩)中。

根据铬铁矿自然重砂的分布特征,其异常主要成群分布于南北两个蛇绿岩混杂岩带中,与超基性岩及铬铁矿矿产地分布高度一致,以此作为线索,通过铬铁矿自然重砂异常分布特征,作为寻找铬铁矿的一种找矿信息。

关键词:蛇绿混杂岩铬铁矿自然重砂异常1 大地构造背景区域分布情况,西藏目前发现了两大铬铁矿成矿带——北带和南带,均位于蛇碌混杂岩带中。

北带位于青藏高原北部班公湖-怒江蛇绿岩带,是羌塘地块和拉萨地块的结合带,典型矿床为东巧铬铁矿。

遗憾的是没有重砂数据覆盖,只有在该成矿带东段的丁青县有较好显示。

南带位于喜马拉雅绿混杂岩带,西段断续出现,中东较连续稳定,出露宽度稍大。

典型矿床有罗布莎和香卡山铬铁矿,在该带上有较好的重砂异常与之相对应。

2 西藏铬铁矿重砂异常分布铬铁矿重砂异常主要分布在妥坝异常带、巴青-左贡异常带、直孔-松多-工布江达异常带、朗县-蒂巴异常带和北喜异常带5个异常区。

以上5个异常区主要集中在班怒-昌宁和雅江两个结合带的中东段。

(1)妥坝异常带,自然重砂异常主要分布在妥坝以北至金达一带,见有8个高值点和一系列低值点,点位较分散。

(2)巴青-左贡异常带,自然重砂异常主要分布在申多-丁青县一带,由一系列密集的高值点和部分低值点构成,高值点多于低值点,总体呈北东-南西向,位于构造带中,与构造带吻合程度较好。

(3)直孔-松多-工布江达异常,自然重砂异常主要分布在工布江达以西的雪中-巴乡一带,高值点集中呈带状,低值点相伴其中,近南北向分布。

(4)朗县-蒂巴异常带,自然重砂异常沿加查县-桑日县-乃东县-扎囊县一带稀疏分布,在加查县、桑日县、乃东县分段局部集中。

(5)北喜异常带,自然重砂异常主要出现隆子县北面的曲松-宗许一带,以累频25-75之间的样点出现,在西面浪卡子一带偶尔有75以上样点,其余样点在25-50之间,样点较为分散。

青藏高原的金属矿产资源青藏高原由于其所处的特殊地理位置而具有巨大的金属矿产开发潜力,截至到2005年底,西藏发现的大型特大型金属矿产有:位于雅鲁藏布江缝合带的罗布莎超大型铬铁矿矿床,藏东冈底斯地块东段的玉龙特大型斑岩铜矿带以及冈底斯带中段的冈底斯大型特大型金属铜、钼、铬多金属矿床,同时在羌塘地块以及藏北的松潘地块、东昆仑-西秦岭造山带等地也相继发现了一些中小型的金属矿床。

目前,西藏已经探明的矿种多达101种,探明矿产地1858 处,探明储量的矿床达132个。

其中铬、铜、铁、硼、黄金不仅是目前中国短缺的矿产资源,也是今后一个时期此类矿产的重要后备基地。

在已经发现的矿产资源中,西藏有17种矿产位居全国各省(区、市)前9位。

其中,铬铁矿已探明的储量居全国之首,锂的远景储量居世界前列,是中国锂矿资源的基地之一。

铜的远景储量居全国第二位。

除此之外,西藏的金、铅、锌、钼、锑、铁、铂族金属以及石油、天然气等非金属矿产也都具有广阔的勘查前景。

西藏矿产资源的潜在价值在6000亿元以上。

1 铬铁矿[1] 目前仅发现4处小型铬铁矿矿床,分别为:曲松县罗布莎铬铁矿,储量为391.8×104t,Cr2O352.63%,Cr2O3/FeO为4.35 曲松县香卡山铬铁矿,储量为43.2×104t,Cr2O351.53%,Cr2O3/FeO为4.15;那曲县依拉山铬铁矿,储量为21×104t,Cr2O332.66%,Cr2O3/FeO为2.5;安多县东巧铬铁矿,储量为45.8×104t,Cr2O348%,Cr2O3/FeO为3.78。

前二者产于雅鲁藏布江蛇绿岩带的东段;后二者产于班公湖-怒江蛇绿岩带的中段。

这些矿床均产于堆晶岩浆房的底部,代表重力分异的产物。

它们的综合柱状剖面为:上部为枕状熔岩,500~1000m;中部为席状岩床群,500~1000m;下部为堆晶岩,700~1000m;铬铁矿产于堆晶岩的底部。

西藏罗布莎铬铁矿矿床一.区域地质背景1.1构造位置罗布莎超基性岩体位十藏南超基性岩带的东段,大地构造位置上处十帕米尔一喜马拉雅歹字形构造的尾部。

罗布莎含矿超基性岩体产十雅鲁藏布江构造带内,该构造带是一条发育在喜马拉雅和冈底斯一念青唐古拉两构造带之间的缝合线构造单兀,由雅鲁藏布江蛇绿岩带及南、北两侧不同时代、不同性质的区域性大断裂以及它们所围限的岩石组成。

罗布莎超基性岩体地位十象泉河一雅鲁藏布江缝合带的东段,岩体西起桑口县尼色,向东经曲松县罗布莎、香卡山和康金拉,延至加查县的康莎村,沿雅鲁藏布江谷地分布(见图2-1) 。

岩体呈反“S”形,总体呈近东西向展布,长约43km,南北宽一般为1-2km,东部最宽可达3. 75km,面积约70km"。

罗布莎超基性岩体严格受雅鲁藏布江构造带的控制,在成岩期和成岩后都遭受了强烈的构造变形,形成一系列复杂的构造形迹(见图1-1)。

图1-1矿区所在位置图1.2区域地层罗布莎超基性岩体周围出露的地层有:上二迭统、上侏罗一下白平统、上白平统、第二系及第四系。

从老到新叙述如下:1.上二迭统(郎杰学群)(T3):为一套典型的西藏特提斯复理石一类复理石建造。

分布在矿区南部,走向近东西、倾向南,倾角40-60○,经历了区域浅变质作用而具绢云母化、绿泥石化。

与北边超基性岩呈侵入接触。

主要由长石石英砂岩、砂质板岩、千枚岩及少量石灰岩透镜体组成,可分五个岩性段,反映了非稳定的快速沉积环境。

2.上侏罗一下白平统(桑口群)(J3-K1):在矿区以北地区有零星分布,呈不规则顶盖及捕虏体产出,与郎杰学地层呈断层接触关系。

主要岩性为安山岩、中厚层大理岩、中火有薄层火山岩。

中部见有结晶灰岩,夹少量泥质灰岩及页岩。

上部为砂岩和含砂灰岩。

3.上白平统(泽当群)(K2):主要分布在矿区北东角,呈零星分布,为蛇绿岩套之一部分,产十岩套北部,相当十泽当群上部岩性段,为一套深海沉积物,并与岛弧环境有关,与旁侧岩石呈构造接触。

姓名:刘登峰班级:021102学号:20101002163西藏罗布莎铬铁矿矿床1. 区域地质背景1.1 构造位置罗布莎超基性岩体位于藏南超基性岩带的东段,大地构造位置上处于帕米尔喜马拉雅歹字形构造的尾部。

罗布莎含矿超基性岩体产于雅鲁藏布江构造带内,该构造带是一条发育在喜马拉雅和冈底斯-念青唐古拉两构造带之间的缝合线构造单元,由雅鲁藏布江蛇绿岩带及南、北两侧不同时代、不同性质的区域性大断裂以及它们所围限的岩石组成。

罗布莎超基性岩体地位于象泉河-雅鲁藏布江缝合带的东段,岩体西起桑日县尼色,向东经曲松县罗布莎、香卡山和康金拉,延至加查县的康莎村,沿雅鲁藏布江谷地分布。

岩体呈反“S”形,总体呈近东西向展布,长约43km,南北宽一般为1-2km,东部最宽可达3.75km,面积约70km2。

罗布莎超基性岩体严格受雅鲁藏布江构造带的控制,在成岩期和成岩后都遭受了强烈的构造变形,形成一系列复杂的构造形迹(见图1)。

1.2 区域地层罗布莎超基性岩体周围出露的地层有:上三叠统、上侏罗-下白垩统、上白垩统、第三系及第四系。

从老到新叙述如下(见图1):1.2.1 上三叠统(郎杰学群)(T3) 为一套典型的西藏特提斯复理石-类复理石建造。

分布在矿区南部,走向近东西、倾向南,倾角40 o -60o,经历了区域浅变质作用而具绢云母化、绿泥石化。

与北边超基性岩呈侵入接触。

主要由长石石英砂岩、砂质板岩、千枚岩及少量石灰岩透镜体组成,可分五个岩性段,反映了非稳定的快速沉积环境。

图1 西藏罗布莎铬铁矿区岩浆岩1.2.2 上侏罗-下白垩统(桑日群)(J3-K1)在矿区以北地区有零星分布,呈不规则顶盖及捕虏体产出,与郎杰学地层呈断层接触关系。

主要岩性为安山岩、中厚层大理岩、中夹有薄层火山岩。

中部见结晶灰岩,夹少量泥质灰岩及页岩。

上部为砂岩和含砂灰岩。

1.2.3 上白垩统(泽当群)(K2)主要分布在矿区北东角,呈零星分布,为蛇绿岩套之一部分,产于岩套北部,相当于泽当群上部岩性段,为一套深海沉积物,并与岛弧环境有关,与旁侧岩石呈构造接触。

主要为板岩、变质砂岩、安山岩及含放射虫硅质岩。

1.2.4 第三系(罗布莎群)(R1)主要分布在矿区北部,构成超基性岩体围岩,时代为渐新世至中新世,呈东西向展布的条带状产于岩套北侧,倾角30-65°,向南倾斜。

北与中酸性岩体不整合接触,南与岩套及郎杰学群断层接触。

为一套典型的磨拉石建造。

按岩性特征可划分为三段:下部为角砾状花岗质砾岩,不整合沉积在不同的花岗岩体之上;中部为含砾砂岩、砂质板岩、粉砂岩、页岩等;上部为复成分砾岩。

砾石磨园度好,砾石成分为硅质岩、花岗岩、灰岩及少量砂岩,有时可见超基性岩砾石。

1.2.5 第四系(Q) 本区第四系分布广泛,遍布于矿区南部和中部广大地区,成因类型多样,主要为残坡积层。

可分为:冰渍层(Qgl)、残破积层(Qedl)、冲洪积层(Qapl)、重力堆积(Qc)。

1.3 区域岩浆岩罗布莎超基性岩体地处印度河-雅鲁藏布江缝合带的东段,雅鲁藏布江缝合带代表中生代冈瓦纳大陆(板块)内部的缝合线,是新特提斯洋的最后闭合带,以蛇绿岩为界,南部为印度地块北缘的三叠纪复理石,北部为陆缘山前磨拉石和冈底斯-念青唐古拉火山岩浆带,火山岩浆带的北部为晚白垩世复理石建造(日喀则群),下伏含放射虫硅质岩和玄武质熔岩以及地幔橄榄岩构成的蛇绿岩套,根据熔岩及辉绿岩墙同位素定年结果与放射虫硅质岩所确定的时代略有差异,但总体表明蛇绿岩套的定位时代为中侏罗世-晚白垩世。

图1所示为罗布莎铬铁矿区内的主要岩浆岩及地层。

1.4 区域构造区内各种构造行迹极为发育,主要表现为东西向的逆冲断层、褶皱、片理等压性或压扭性构造及与之相伴生的南北向张性破裂面,其次是北东向张扭性构造及北西向、北北西向压扭性构造。

它们彼此有规律的联系,表现为受同一应力作用方式而形成的东西向构造带。

雅鲁藏布江断裂带是本区的最主要的断裂构造,它规模大、切割深、长期活动,控制了全区地层、岩浆岩展布及构造型式。

雅鲁藏布江深大断裂带的特征为:(1)断裂带西起阿里象泉河,东至雅鲁藏布江大拐弯,绵延达数千公里,本区所见仅为其东延部分。

(2)断裂带主要由T3与K2,K2与R l之间的两条由南北向逆冲的断裂组成,均表现为老地层逆冲于新地层之上。

区域矿产区内主要矿产为铬铁矿,其次有矽卡岩型的铁、铜矿化。

铬铁矿主要分布于罗布莎岩体内,在张嘎及增嘎岩体亦发现铬铁矿化,但无工业价值。

罗布莎岩体内的铬铁矿主要集中分布于岩体最膨大的部位:即康金拉-曲阿弄巴之间。

在整个罗布莎超基性岩体中,按矿体集中分布特征由东向西可划分为几个矿区,它们分别是:藏木铬铁矿区、康金拉铬铁矿区、香卡山铬铁矿区和罗布莎铬铁矿区。

2.矿区地质特征2.1 矿区地层罗布沙矿区主要出露中生界一套由半深海向滨浅海过度的沉积地层,分布地层主要有第四纪冲积、洪积物、第三纪陆相碎屑沉积物和晚三叠世海相类复理石沉积,其中在上三叠断陷盆地中堆积了第三系磨拉石建造。

见图2)。

2.2矿区构造罗布莎矿区主要以浅成次的脆性断裂为主,形成近东西向展布的逆冲断层和近南北向展布的走滑断层。

逆冲断层其总体走向近东西,延伸距离长,断裂面波状起伏,倾向南,上盘为超基性岩体,下盘为未分第三系陆相碎屑沉积物和喜山期黑云母花岗岩。

近南北向展布的走滑断层和正断层,分布数量多,主要集中于罗布莎地区西部边界,发育在晚三叠世海相类复理石沉积、二辉橄榄岩-辉长岩杂岩相带、花岗岩、闪长岩和未分第三系陆相碎屑沉积物,走向总体上为北北东以及分布于中央地区的,总体上呈近南北走向,发育在橄榄岩、未分第三系陆相碎屑沉积物和喜山期黑云母花岗岩、闪长岩中,南北走向的断层切割近东西向的逆冲断层,表明其是在近东西向的逆冲断层形成之后形成的。

(见图2)图2西藏罗布莎超基性岩体地质略图2.3 矿区岩浆岩矿区内出露的主要岩浆岩体被称为“罗布莎岩体”,为蛇绿岩套的下部成份,主要有超基性岩、基性岩,罗布莎岩体上面覆盖有玄武岩或泽当群碎屑岩,岩体主要岩石均有不同程度的蛇纹石化。

主要类型及其组合成近于平行的窄带状分布,可划分为如下四个岩带:2.3.1 构造混杂岩带岩体北部边界逆冲断层造成镁铁质岩和上白垩安山岩,硅质岩强烈破碎,形成蛇绿混杂岩、蛇纹混杂岩、断层角砾岩“三位一体”的构造混杂岩带,宽度可达数百米。

2.3.2 纯橄岩带该带位于构造混杂岩带的南侧,岩性较单一,纯橄岩具有不同程度的蛇纹石化。

两侧均为断层接触,构成向南倾,向北逆冲的岩片,倒置与构造混杂岩带之上。

(见图3)图3 纯橄榄岩2.3.3 斜辉橄榄岩带位于岩体的南部,构成岩体的主体,也是铬铁矿的主要赋存,以斜辉橄榄岩为主,含有少量的纯橄岩异离体和辉长岩脉。

(见图4)图4 斜辉橄榄岩2.3.4 构造含矿杂岩带位于斜辉橄榄岩带内,宽200-600m。

具有岩石类型多、构造变形强、成矿作用好等特征。

主要岩石包括斜辉橄榄岩、纯橄岩、橄榄石糜棱岩、蛇纹石糜棱岩、构造片岩、滑石菱镁片岩等。

豆荚状铬铁矿常与纯橄岩异离体伴生。

3. 矿体地质特征3.1 矿体分布特征罗布莎铬铁矿具有成带分布,分段集中的特点。

主要矿体都产于构造含矿杂岩带,该带可划分为罗布莎、香戛山和康金拉三个矿化集中区段(见图5)。

矿体分布明显地受构造控制,透镜状铬铁矿的长轴与构造线方向一致,在一定区段平行分布,呈雁列式、侧列式组合。

图5西藏罗布莎蛇绿岩的位置和区域地质图(据Malpas et al.,2003 修改)3.1.1 北部边缘矿体位于岩体北部杂岩相带的方辉橄榄岩中,矿体数量多,不规则状,分布不均与。

3.1.2南部边缘矿体位于与岩体南部方辉橄榄岩和纯橄榄岩之间的,矿体主要分布在方辉橄榄岩的底部。

3.1.3 中部矿带位于岩体中部方辉橄榄岩和纯橄榄岩之间,矿体主要分布在纯橄榄岩的顶部。

3.2 矿体形态特征罗布莎矿区矿体的形态:(1)似脉状、透镜状矿体,矿体规模大,分布稳定,矿体与围岩一般呈截然清楚的接触关系;(2)蘘状、饼状矿体,矿体数量相对较少、规模小、矿体簿。

3.3 矿石特征3.3.1 矿石组成矿体赋存于斜辉辉橄岩岩相带中,岩石类型为斜辉辉橄岩、纯橄岩、含辉纯橄岩及二辉橄榄岩、异剥辉石岩(见图6)。

矿石的主要矿物为铬尖晶石,其次为镁铁铬铁矿和镁铬铁矿。

矿石的脉石矿物多以叶蛇纹石、富铬斜绿泥石、铬绿泥石为主,次为微量金属矿物。

图6 异剥辉石岩3.3.2 矿石结构罗布莎铬铁矿矿床按铬铁矿颗粒的形态和分布特征可划分为以下7种类型:3.3.2.1 它形-半自形晶粒状结构由细粒-中粒、它形-半自形晶粒状结构,粒径为0.2-1.3mm,一般多在0.8mm左右;或者以中粗粒它形-半自晶粒状结构出现,粒径由2-5mm左右,一般多为3mm左右,晶粒呈紧密镶嵌,但在镶嵌之间隙可见硅酸盐矿物。

3.3.2.2 碎裂结构矿石在外力作用下,铬铁矿(尖晶石)由于脆裂而产生的裂隙、裂纹,拉断等现象,这种现象矿床中较为常见。

在致密块状矿石的裂隙中可见充填有脉石矿物。

3.3.2.3 残碎结构这种结构在矿石中普遍发育。

由于矿石受到挤压作用而碎裂成粒度不等,块度大小不一,甚至呈棱角状,胶结物为铬绿泥石、蛇纹石等。

铬铁矿颖粒边界往往具有凸凹不平的弧形,并显示粒间滑移和塑性流变特征。

3.3.2.4 交代残余结构及沿隙交代结构在蛇纹石化过程中,铬铁矿被磁铁矿沿裂隙交代或从中心向外进行交代成残余;也有次生铬铁矿沿着原生铬铁矿的裂隙由外及里(内部)进行交代。

但也可见到铬铁矿自形晶粒状交代变晶结构和单斜被交代的残留体。

3.3.2.5 包橄结构铬铁矿晶粒中包裹有浑圆状的橄榄石。

而在极少数情况下偶见被包的橄榄石中又有铬尖晶石颗粒被裹的现象。

3.3.2.6 交代网脉状结构磁铁矿呈细脉或网脉状交代铬铁矿。

这种现象在矿石中较为少见,多见于斜辉辉橄岩的副成分铬铁矿中。

3.3.2.7 塑性变形结构在应力作用下铬铁矿内部产生网格状塑性变形纹带,沿着该带可见有塑性活化的橄榄石挤入。

3.3 矿石构造罗布莎铬铁矿矿床的矿石构造类型可分为致密块状和浸染状两种。

3.3.3.1 致密块状构造由粗粒-伟晶(1-5mm)铬铁矿组成。

紧密镶嵌结构、块状构造,常具它形-变晶结构,粒间被脉石矿物充填,其表面因氧化而生成铬绿。

图7 致密块状铬铁矿铬铁矿3.3.3.2 浸染状构造由不同粒级和不同稠密度的铬铁矿所组成。

可分为稠密浸染状、稀疏浸染状,由中粗粒自形—半自形的铬铁矿(2-5mm)组成,其形态为豆状矿石,豆状大小分布均匀,脉石矿物为蛇纹石或者橄榄石等,分布较为均(见图8)。

图8 稠密浸染状豆状铬铁矿3.4 成矿阶段(1) 大洋扩张环境中源自地幔深部的熔融的地幔物质在向浅部侵入时发生结晶分异作用,形成斜辉辉橄岩、纯橄岩、含辉纯橄岩及二辉橄榄岩、异剥辉石岩和分散型的铬铁矿;(2)在一个大洋中心扩张形成之后,岩石因海底扩张而从轴部离开,运移到贝尼奥夫带之上,地幔锲状体由于受到蛇纹石化体积膨胀而被抬升,地幔锲状体的穹起引起重力滑动,在剪切作用下,发生重融,初步形成富集的铬铁矿;(3)构造抬升阶段晚期成矿: 在后来的挤压碰撞和构造剥离抬升作用过程中,随着温度的进一步降低,晚期形成的铬铁矿是石充填于构造裂隙中,形成具有网状结构的矿石类型。