豆荚状铬铁矿床

- 格式:docx

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:5

豆荚状铬铁矿多阶段形成过程的讨论铬作为一种矿物,它具有质硬、耐磨、抗腐蚀性强等特点,在当前社会发展过程中有着广泛的应用。

豆荚状铬铁矿是铬的主要来源,而我国的铬铁矿供应主要依赖于进口,为了满足我国社会经济发展的需求,加大铬铁矿床的研究有着重要的社会意义。

本文豆荚状铬铁矿多阶段形成过程进行了相关的分析。

标签:豆荚状铬铁矿多阶段形成过程0引言随着我国社会经济的发展,对各种矿物质的消耗也在不断加大,尤其是铬铁矿,可铁矿在我国现代社会发展过程中有着重要的作用。

铬作为一种重要的战略物资,我国的铬铁矿资源非常紧缺,目前主要依赖于进口,为了更好地满足我国社会经济发展的需要,加大铬铁矿床的开发意义重大。

豆荚状铬铁矿作为铬的主要来源,豆荚状铬铁矿床的成因一直是铬铁矿成矿理论研究的焦点,为了有效地提高铬铁矿的开发利用,对豆荚状铬铁矿多阶段形成过程进行综合分析意义重大。

1豆荚状铬铁矿的概述豆荚状铬铁矿(Podiform deposits),也称阿尔卑斯型(Alpine-type)铬铁矿床,它主要是产于外来杂岩体的阿尔卑斯型地幔橄榄岩中,豆荚状铬铁矿体边部不骗存在有一定厚度的纯橄岩外壳,体型多呈扁豆状、透镜状、岩墙状[1]。

在阿尔卑斯型地幔橄榄岩中形成的铬铁矿容易受岩体构造的影响,在岩体构造的影响下,易呈现群分布、集中分布的特点。

在我国,豆荚状铬铁矿主要分布在西藏、新疆、甘肃、内蒙等地蛇绿岩地幔橄榄岩内。

豆荚状铬铁矿是在地幔环境中惟一含铬的矿物,也是结晶最早的矿物,这种矿物具有高密度、高硬度,耐高温等特点,能够经历长期的地质作用而不发生重大变化。

2豆荚状铬铁矿矿石演化过程铁矿矿石发育丰富的岩浆结构,这些结构之间存在着成因联系。

浸染状结构中,铬铁矿晶体无规律分散分布(出现在橄榄石粒间),这种结构对应着铬在硅酸盐矿物粒间开始聚集的阶段。

浑圆形的晶体外形是熔体对铬铁矿晶体的熔蚀作用造成的,表明结晶温度很高。

网脉状结构中,铬铁矿成网络状分布,网脉内的铬铁矿为紧密镶嵌自形晶,表明铬铁矿进一步聚集。

铬铁矿成因研究文献综述姓名:李爱丽学号:20091301班级:地质0903铬铁矿成因研究综述前言铬铁矿床是典型的岩浆矿床,其成矿过程与成岩过程紧密相关。

铬铁矿床类型及其在基性、超基性岩体中的分布特征与其成因息息相关。

尽管铬铁矿的成矿过程受多种地质因素的影响,但起主导作用的是生成基性、超基性岩的岩浆本身的特征。

可以肯定,不同建造类型的岩体发育着不同类型的铬铁矿床。

因而根据岩体的岩相组合、岩相排列形式、产状及其矿体的分布特征等,将含铬基性、超基性岩体及其铬铁矿床分为三大岩浆岩建造类型和若干亚建造。

这样,就将铬铁矿床的分类和基性、超基性岩体类型密切结合起来了。

铬铁矿在成因上到底具有哪些特征呢?正文基性橄榄岩对铬铁矿的成因有比较重要的意义。

“豆荚状铬铁矿床和层状铬铁矿床均可在纯橄岩中产出,但产出这两种铬铁矿床的纯橄岩的成因却存在差别。

产出豆荚状铬铁矿床的纯橄岩是由消耗辉石的反应生成的橄榄石、残留橄榄石和少量方辉橄榄岩残留体组成,属地幔纯橄岩类,矿体为豆荚状,矿石多为瘤状、块状,矿体的富集是靠上地幔的剪切流动、塑性变形来完成(Leblanc and Violette,1983;Mysen and Kushiro,1977;鲍佩声等,1999)。

Oman地幔纯橄岩和西藏罗布莎地幔纯橄岩中产出的豆荚状铬铁矿床均属于此种类型(Lorand,1988;Zhou et a1.,1996;Godardet a1.,2000)。

产出层状铬铁矿体的纯橄岩是堆晶纯橄岩,其橄榄石是岩浆冷凝结晶的产物,铬铁矿层是岩浆分异的产物,矿体多为似层状透镜体,矿石均以不同稠密度的浸染状为特征(Viljoen and Scoon,1985;Hatton and Harmer,1986;鲍佩声等,1999)。

如罗布莎堆晶纯橄岩、南非布什威尔德岩体纯橄岩和津巴布韦大岩的纯橄岩中产出的铬铁矿床均属于层状铬铁矿床(Prendergast and Wilson,1989;Scoon and Mitchell,2004;Prendergast,2008)。

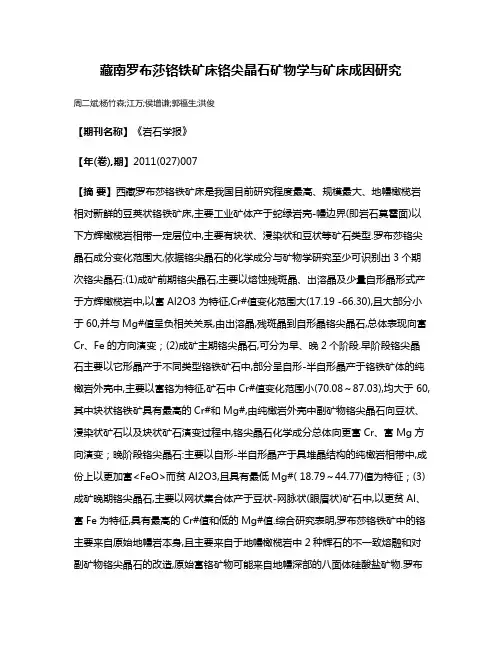

藏南罗布莎铬铁矿床铬尖晶石矿物学与矿床成因研究周二斌;杨竹森;江万;侯增谦;郭福生;洪俊【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2011(027)007【摘要】西藏罗布莎铬铁矿床是我国目前研究程度最高、规模最大、地幔橄榄岩相对新鲜的豆荚状铬铁矿床,主要工业矿体产于蛇绿岩壳-幔边界(即岩石莫霍面)以下方辉橄榄岩相带一定层位中,主要有块状、浸染状和豆状等矿石类型.罗布莎铬尖晶石成分变化范围大,依据铬尖晶石的化学成分与矿物学研究至少可识别出3个期次铬尖晶石:(1)成矿前期铬尖晶石,主要以熔蚀残斑晶、出溶晶及少量自形晶形式产于方辉橄榄岩中,以富Al2O3为特征,Cr#值变化范围大(17.19 -66.30),且大部分小于60,并与Mg#值呈负相关关系,由出溶晶,残斑晶到自形晶铬尖晶石,总体表现向富Cr、Fe的方向演变;(2)成矿主期铬尖晶石,可分为早、晚2个阶段.早阶段铬尖晶石主要以它形晶产于不同类型铬铁矿石中,部分呈自形-半自形晶产于铬铁矿体的纯橄岩外壳中,主要以富铬为特征,矿石中Cr#值变化范围小(70.08~87.03),均大于60,其中块状铬铁矿具有最高的Cr#和Mg#,由纯橄岩外壳中副矿物铬尖晶石向豆状、浸染状矿石以及块状矿石演变过程中,铬尖晶石化学成分总体向更富Cr、富Mg方向演变;晚阶段铬尖晶石:主要以自形-半自形晶产于具堆晶结构的纯橄岩相带中,成份上以更加富<FeO>而贫Al2O3,且具有最低Mg#( 18.79~44.77)值为特征;(3)成矿晚期铬尖晶石,主要以网状集合体产于豆状-网脉状(眼眉状)矿石中,以更贫Al、富Fe为特征,具有最高的Cr#值和低的Mg#值.综合研究表明,罗布莎铬铁矿中的铬主要来自原始地幔岩本身,且主要来自于地幔橄榄岩中2种辉石的不一致熔融和对副矿物铬尖晶石的改造,原始富铬矿物可能来自地幔深部的八面体硅酸盐矿物.罗布莎豆荚状铬铁矿的成矿作用具有多期次、多成因、多种构造背景下成矿特征,成矿作用过程经历了由大洋中脊(MOR)扩张环境向岛弧体系俯冲环境的转变过程,洋内俯冲带之上(SSZ)的弧间盆地环境是形成冶金级豆荚状铬铁矿的最为有利构造环境.研究提出了罗布莎铬铁矿的“三阶段”成矿模式,即,经历了大洋中眷预富集阶段,俯冲带之上主成矿阶段及之后的构造抬升改造阶段.纯橄岩与方辉橄榄岩接触带之下的方辉橄榄岩相带是寻找较大规模铬铁矿床的有利地带.%The Luobusha chromite deposit, which is the largest podiform deposit with maximum study in China, occurred in a fresh mantle peridotite in the east part of Yarlung Zangbo ophiolite belt in South Tibet The economic ore bodies of Luobusha chromite deposits are mainly hosted in a specific lithological horizon of harzburgite facies beneath the boundary of ophiolitic crust and mantle (beneath the Moho boundary) , and the ore type mainly includes massive, disseminated and nodular chromitite ores. Luobusha Cr-spinel have a large variety in composition, based on the chemical composition and the detailed mineralogical study of Cr-spinel, at least three crystalline epochs of the Cr-spinel in the Luobusha podiform chromite deposit can be recognized. (1) Pre-mineralization Cr-spinel : This kind of Cr-spinel is mainly as accessory mineral in the harzburgite, and occurred in the form of residual phenocryst, exsolution crystal and euhedral crystal with highA12O3 content, most of the Cr value of the Cr-spinel is less than 60, and has a negative correlation ship with Mg#. The overall evolution of this kind of Cr-spinel from exsolution crystal, residual phenocryst to euhedral crystal of Cr-spinel tends to be riched in Cr and Fe; (2) Main mineralization Cr-spinel can also be divided into two stages. The early stage of Cr-spinel, hasa typical characteristic of Cr-riched, is a major mineral with anhedral crystal in a variety type of chromitite ores, and a minor mineral with euhedral crystal in dunite ' envelop' crust outside of the orebodies. Most of the Cr value of the Cr-spinel in chromite ores is greater than 60, while the greatest value of Cr# and Mg# belongs to the Cr-spinel in massive ore. The evolution of this kind of Cr-spinel, from the associate Cr-spinel in dunite and dunitic crust to nodular, disseminated and massive chromitite ores, tends to be riched in Mg and Cr. The late stage of Cr-spinel, which mainly occurred in the form of euhedral and hypidiomorphic crystal in cumulate structure dunite, is riched in < FeO > and depeleted in Al2O3, and has the lowest Mg (18. 79 ~ 44. 77); (3) Late mineralization Cr-spinel: This kind of Cr-spinel is mainly occurred in the nodular-orbicular ore ( eyebrows shaped). The composition of the Cr-spinel, with the largest value of Cr# and the lowest value of Mg#, tend to depleted in Al and enriched in Fe. Comprehensive study suggested that the chromium element of chromitite coming from primitive mantle itself, and mainly coming from the regulation and reformation of accessory spinel and the incongruent melting of the two pyroxenes ( chromium diopsite and enstatite) , it was inferred that the primitive Cr-riched minerals in mantle may be the Cr-riched octahedral silicate minerals. The mineralization process of Luobusha podiform chromite deposits, which has undergone the process transformed from MOR expansion setting to the subduction setting of island arc system, have the characteristic of multi- stages, polygenesis and a variety of tectonic settings, while the inter-arc basin above the supra-subduction zone (SSZ) is the most favorable structural environment for the formation of metallurgical-grade chromite ore. Furthermore, we first put forward 'three stages' metallogenic model of Luobusha chromite deposit, which undergoing the early stage of preconcentration in MOR, the mainly metallogenic stage of the supra-subduction zone, and the late reconstruction stage in tectonic uplifting and reforming. The Luobusha harzburgite phase belt beneath the contact face with the dunite phase is the favorable target for searching large-scale chromite deposit.【总页数】13页(P2060-2072)【作者】周二斌;杨竹森;江万;侯增谦;郭福生;洪俊【作者单位】东华理工大学,抚州344000中国地质科学院地质研究所,北京100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;中国地质科学院地质研究所,北京100037;东华理工大学,抚州344000;中国地质大学,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P578.46;P618.31【相关文献】1.多源数据在西藏罗布莎铬铁矿床遥感找矿模型中的应用 [J], 杨伟光;郑有业;刘婷;王成松;郭统军2.蛇绿岩型铬铁矿床包壳纯橄榄岩中的流体过程印记:来自西藏雅鲁藏布江缝合带罗布莎和泽当岩体的地质学、岩石学和橄榄石晶体化学证据 [J], LUO Zhaohua;JIANG Xiumin;LIU Xiao;LI Zhong;WU Zongchang;JING Wenchao3.复杂类型矿床的合理勘查程度研究——以西藏罗布莎豆荚状铬铁矿为例 [J], 王建军; 邓皓4.新疆清水铬铁矿床铬尖晶石成分与矿床成因研究 [J], 解洪晶;王玉往;郭博然;周国超5.新疆清水铬铁矿床铬尖晶石成分与矿床成因研究 [J], 解洪晶;王玉往;郭博然;周国超因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

马达加斯加铬铁矿分布特征及成因简析作者:李俊锋李金虎朱玉婷来源:《西部资源》2016年第04期摘要:马达加斯加铬铁矿床主要产出于前寒武纪结晶基底,是与基性岩——超基性岩带有关的豆荚状铬铁矿。

经过对比分析,笔者初步认为马国豆荚状型铬铁矿主要经历了两个成矿阶段,形成于下地幔,是在地幔方辉橄榄岩的底劈条件下演化而成。

关键词:马达加斯加;豆荚状铬铁矿;分布特征;成因Abstract:In Madagascar, the major chromite deposits in Madagascar is in the Precambrian crystalline basement, which is podiform type chromite associated with mafic - ultramafic rocks. After comparative analysis, I think the initial madagascar chromite mineralization gone through two phases, formed in the lower mantle, is evolved at the bottom of the mantle harzburgite.Key words: Madagascar;Podiform chromite deposit;distribution;genesis伴随着国家“一带一路”战略的实施,再加上国内地勘项目严重压缩的影响,越来越多的地勘单位开始把目光投向境外。

铬铁矿作为我们国家的紧缺矿产,在境外勘查的矿种选择上,可作为首选矿种。

本人通过对以往资料的整理学习和对马达加斯加重要矿产地的踏勘,现对马达加斯加铬铁矿的分布特征及其成因进行简单的分析,以供地质同仁探讨。

马达加斯加是印度洋西南的一个岛国,位于非洲东南角隔莫桑比克海峡与大陆相望,是世界第四大岛。

中亚五国优势矿产资源分布及开发现状1陈正1 ,蒋峥2(1.中国地质调查局发展研究中心,北京100037;2.中国地质大学(北京),北京100083)摘要:中亚五国矿产资源丰富,油气、石油、煤炭、铁、锰、铬、铜、钼、金、锑、锌、铝土等矿种的储量和产量均位于世界前列,而且从成矿的地质背景和优势矿种的矿集区分析,资源潜力巨大。

加强与中亚五国在矿产资源领域的合作,对缓解我国资源压力具有现实意义。

中国企业到中亚开展矿业投资,应综合考虑目标国的矿业法规政策和投资环境,并注意关注重点项目、评估投资风险、抓住投资机会、探索利用当地资源进行深加工的投资方式,寻找相关国家的垄断企业合作投资能源矿产,选择投资非油气矿产资源时,要慎选合作伙伴,考虑项目周边的基础设施和交通运输条件。

关键词:中亚五国;优势矿产;矿集区;矿产开发;走出去中图分类号:F407.1;F416.1(36) 文献标识码: B 文章编号:1672-6995(2012)05-0034-06 中亚五国是指位于亚洲腹地的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等5个国家,面积400.3万km2,人口6423万[1]。

中亚五国曾是前苏联重要的矿产资源基地。

1991年苏联各加盟共和国相继宣布独立,中亚五国经济社会发生了翻天覆地的变化。

经过近十年艰难的政治经济体制改革,进入21世纪后,各国社会秩序基本保持稳定,经济逐步实现恢复性增长。

在2008年全球金融危机的冲击下,各国国内生产总值(GDP)增长率仍保持在5%的水平以上,其矿业部门起到了支柱性作用。

我国正处于工业化发展的中期后半阶段,未来十年资源需求量总体呈上升趋势并处于高位,供需矛盾日益凸显。

中亚五国矿产资源丰富,且与我国具有很好的互补性,加强资源领域合作,实现共赢意义重大。

1中亚五国地质背景及成矿单元划分中亚五国主体上属古亚洲洋构造‐成矿域,前苏联学者称之为乌拉尔‐蒙古‐鄂霍茨克褶皱带[12],南部边缘属特提斯构造域。

31矿产资源Mineral resources马达加斯加铬铁矿成矿地质条件及找矿方向朱 敏(山西省第一水文地质工程地质队,山西 太原 030000)摘 要:马达加斯加铬铁矿Brieville,通过野外地质调查、测量剖面、地球化学分析、钻探及探槽相结合的方式初步勘查得到马达加斯加铬铁矿矿体为豆荚状,厚度1.15m~3.7m,Cr 2O 3品位18.49%~31.76%。

目前保有储量至少大于100万吨,铬铁矿储量潜力比较大。

关键词:铬铁矿;成矿地质条件;找矿方向;马达加斯加中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)01-0031-2 收稿日期:2021-01作者简介:朱敏,男,生于1992年,汉族,山西太原人,本科,助理工程师,研究方向:地质矿产。

马达加斯加国内的矿产勘查开采历程大致可以根据国家政策改变情况分为四个阶段,主要是两个时间节点,一个是殖民地时期以及前后,另一个是21世纪前后。

在前三个阶段虽有殖民者的勘查开采,但总体规模较小,力度不够,以传统手工作坊采矿,效率低下。

在21世纪之前,基本完成国内地质普查工作,已有较为完善的大尺度地质填图资料,但真正属于现代化矿业开发还是在21世纪前后,随着国内矿业政策的调整,吸引大量的国内外资本投入到勘查开发利用过程中。

1 区域地质背景马达加斯加与东非大陆以莫桑比克海峡相隔,两者原来是同属于冈瓦纳古陆,经历了从克拉通化到挤压造山运动等多期大规模构造运动,中间有短暂的时间是稳定期,但到中生代时期以拉张运动为主,形成了裂谷地貌。

近年的研究表明,该国前寒武纪主要经历了太古—古元古代基底形成和盖层沉积,中—新元古代罗迪尼亚大陆裂解、洋壳俯冲,新元古代末—早古生代东西冈瓦纳大陆汇聚、拼贴、碰撞造山和造山后岩石圈拆沉等构造热事件,属多成因、多来源、多成分复杂地块。

马达加斯加块体移动脱落,因此两者的地质结构,区域地质背景、岩性组合基本一致。

西藏罗布莎铬铁矿床的地幔剪切成矿作用①李德威(中国地质大学地球科学学院,武汉430074)摘 要 罗布莎豆荚状铬铁矿床产于高度部分熔融和动力重熔的变质橄榄岩中。

地幔剪切带不仅控制了铬铁矿的分布,而且为铬铁矿的形成提供了热动力和构造动力。

该铬铁矿床是在晚中生代岩石圈伸展和地幔隆升的构造背景下,由部分熔融、剪切流变、动力重熔、剪切破裂等多种动力成矿方式综合作用下形成的递进改造式地幔动力矿床。

关键词 地幔剪切带 动力成矿 豆荚状铬铁矿 罗布莎 关于豆荚状铬铁矿床的成因,众说纷纭,提出了多种岩浆成矿和地幔成矿模式[1-4]。

然而,这些研究侧重于成矿建造,忽视了成矿背景、成矿构造与铬铁矿形成机制之间的内在联系。

实际上,区域构造演化和地幔剪切作用制约了豆荚状铬铁矿的成矿演化。

1 成矿地质背景罗布莎豆荚状铬铁矿产于藏南阿尔卑斯型橄榄岩体中,该岩体是喜马拉雅地块与冈底斯地块之间的重大构造边界———雅鲁藏布江蛇绿岩带的重要组成部分。

罗布莎岩体呈透镜状展布于上三叠统一套巨厚的浅变质砂板岩夹少量结晶灰岩、细碧角斑岩的复理石建造与上白垩统细碧角斑岩、安山岩、硅质岩、粉砂岩和第三系山间盆地磨拉石建造之间。

岩体两侧及其内部各岩带之间均以断层接触。

斜辉橄榄岩、纯橄岩和镁铁质岩分别向北不均匀逆冲推覆,造成蛇绿岩体平面上的弧形结构和剖面上的倒置层序。

罗布莎蛇绿岩体由镁铁质岩石和超镁铁质岩石组成。

前者分布在岩体的北侧,主要是辉长岩和异剥橄榄岩,被后期脆性断裂改造形成构造混杂岩带。

后者位于岩体南侧,主要由纯橄岩和斜辉橄榄岩组成,具有强烈的塑性变形,是铬铁矿的成矿层位和主要围岩。

2 成矿构造类型罗布莎铬铁矿具有成带分布、分段集中、雁行排列、成层产出等分布特征。

矿田构造研究表明,在区域构造演化过程中,蛇绿岩体从岩石圈深层次向浅层次发展而形成的地幔剪切带、透镜网络系统和脆性断裂系统制约了该区铬铁矿的成矿规律。

其中地幔韧性剪切带和壳幔过渡区脆—韧性剪切带是主要的成矿构造。

浅析马达加斯加铬铁矿主要地质特征李林【摘要】马达加斯加属于非洲克拉通组成部分,以寒武纪构造—岩浆—变质杂岩为主,地层主要由太古界和晚元古界岩石组成,并在泛非洲构造运动期间受到改造,广泛发育有片麻岩绿岩体.该区经历了多期韧性剪切带变形,伴随有花岗岩—闪长岩、基性—超基性岩侵入,这也是铬、金、镍、铂族元素矿产的主要产出母岩.马达加斯加主要铬矿产地位于马达加斯加2号绿岩带-Andriamena绿岩带,铬铁矿为超基性流体岩浆经结晶分异作用堆积形成的阿尔卑斯型豆荚状铬矿床,铬矿体为豆荚状、脉状、似层状和透镜状,铬铁矿大小与超基性岩的规模正相关.【期刊名称】《资源环境与工程》【年(卷),期】2018(032)002【总页数】4页(P224-227)【关键词】铬铁矿;橄榄岩;结晶分异;马达加斯加【作者】李林【作者单位】广东省有色金属地质局水文地质队,广东广州 510800【正文语种】中文【中图分类】P618.33;P618.31铬铁矿是马达加斯加的主要矿产品之一,主要分布于马达加斯加中北部地区,铬铁矿产于绿岩带和蛇绿混杂岩带镁铁—超镁铁质杂岩体中,矿床类型属岩浆分凝型。

现已发现矿产地25处,其铬铁矿的产地主要是国营铬矿公司新、老两大采场,勘查工作主要由法国公司完成,在Anderimena等矿区查明资源储量近300万t;近年来,中国矿业企业和地勘单位也涉足铬铁矿的勘查,在Bemancvika矿区估算资源量600余万吨,取得了较好找矿效果。

老采场前期由法国人开采,独立后马达加斯加接管,目前由马达加斯加矿业公司经营,露天采矿坑垂直深度已超230 m,开采时间近60年,Anderimena矿区因资源枯竭于2007年闭坑,现开采的Bemancvika矿区年产量约10万t[1-2]。

1 马达加斯加区域地质概况马达加斯加中东部基本都被前寒武纪和早古生代的变质岩和岩浆岩覆盖,称为Malagasy地壳,主要由太古界和晚元古界岩石组成,在泛非洲构造运动期间受到改造(图1)。

豆荚状铬铁矿:古大洋岩石圈残片的重要证据李江海, 牛向龙, 黄雄南, 冯 军(北京大学地球与空间科学学院地质学系,北京100871)摘 要:豆荚状铬铁矿为蛇绿岩的特征性矿产,保留了上地幔岩浆构造作用、高温变形以及岩石成因的重要信息。

它们常见于方辉橄榄岩内,位于大洋岩石圈莫霍面下1~2km 的古深度范围内。

豆荚状铬铁矿常被纯橄岩薄壳围限,保留特征的豆状、豆壳状等构造。

豆荚状铬铁矿的TiO 2含量较低,铂族元素(PGE )的分布模式显示特征的负斜率。

普遍认为,豆荚状铬铁矿形成于部分熔融条件下,涉及原始地幔熔体与亏损地幔橄榄岩的相互作用,伴随复杂的岩浆混合及结晶过程。

狭窄的上地幔岩浆通道或孔穴为豆荚状铬铁矿理想的堆积部位。

超俯冲带(弧后盆地、岛弧、弧前)、大洋中脊、转换断层均可能是豆荚状铬铁矿形成的理想环境。

其中,洋脊扩张模式及大洋上俯冲带模式较好地解释了豆荚状铬铁矿成因。

对于经历高级变质及多期变形的华北大陆基底,豆荚状铬铁矿是研究古老蛇绿岩最直接而有效的地质标志,对于研究古大洋岩石圈增生过程,上地幔演化,探索早期板块构造意义重大。

关键词:蛇绿岩;豆荚状铬铁矿;构造类型;地质背景;板块构造;华北克拉通中图分类号:P578.4;P571;P588.1 文献标识码:A 文章编号:10052321(2002)04023512收稿日期:20020222;修订日期:20020802基金项目:国家自然科学基金资助项目(49832030);北京大学985资助项目作者简介:李江海(1965— ),男,博士,教授,博士生导师,专长于构造地质学、前寒武纪地质学及石油地质学研究与教学。

豆荚状铬铁矿最早发现于200多年前哈萨克斯坦乌拉尔山区古生代蛇绿岩内[1],它具有高密度(4~4.9g/cm 3)、高硬度(8左右)的特点。

豆荚状铬铁矿成分变化范围较大,如w (Cr 2O 3)为15%~65%,w (Al 2O 3)为6%~43%。

我国关键金属铂族、钴和铬矿床分布特征与成矿机制我国铂族元素、钴和铬主要矿床类型的分布特征及成矿机制王焰1*,钟宏2,3,曹勇华1,魏博1,陈晨11 中国科学院广州地球化学研究所,中国科学院矿物学与成矿学重点实验室2 中国科学院地球化学研究所,矿床地球化学国家重点实验室3 中国科学院大学导读:钴、铬和铂族是我国紧缺的关键金属矿产,在新兴产业中应用广泛。

文中较详细介绍了我国目前已发现的PGE、Co和Cr主要矿床及其分布,并总结了近年来一些典型矿床在成矿元素赋存状态和富集机制方面的研究进展,还提了重点勘查目标地区,可供矿产勘查,矿山开采选冶技术人员参考。

钴、铬和铂族矿床在我国普遍与镁铁-超镁铁质岩有关,受构造环境控制。

我国铜镍硫化物矿床产出于板内和汇聚板块2类构造环境,板内主要与裂谷作用有关和峨眉山大火成岩省有关,在郯庐断裂带两侧也有铜镍矿,如安徽后马场铜镍矿、吉林红旗岭铜镍矿,均含钴。

亟待成矿构造环境研究。

文中多方面提出了值得深入探索的科学问题,为下一步研究工作指明了方向!0 引言与镁铁-超镁铁质岩密切相关的矿床是全球铂族元素(platinum-groupelements,PGE)、钴(Co)和铬(Cr)的重要来源。

独立的铂族元素和铬铁矿矿床主要赋存于大型层状岩体或蛇绿岩中,岩浆铜镍硫化物矿床和蛇绿岩相关矿床中PGE和Co多为伴生矿产。

全球PGE资源量集中在少数几个层状岩体和铜镍硫化物矿床中,例如南非Bushveld 杂岩体、津巴布韦Great Dyke岩体、俄罗斯Noril'sk岩体、美国Stillwater岩体和加拿大Sudbury、Lac des Iles岩体等,其中前三者拥有超过90%的全球PGE资源量。

此外,少量PGE资源赋存在与蛇绿岩有关的铬铁矿矿床,以及Urals-Alaskan型杂岩体及其相关砂铂矿中。

全球Co资源主要来自现代海底钴矿和大陆钴矿。

现代海底的铁锰结核蕴含巨大的Co资源量(>80%),但受限于当前技术条件而无法开采在大陆钴矿资源中,沉积层控型铜钴矿约占60%、铜镍硫化物矿床中的Co约占23%、红土型镍钴矿占15%、其他热液含钴矿床仅占2%。

岩浆矿床模式1、豆荚状(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床模式地质构造背景构造位置矿床出露于板块缝合带的蛇绿岩套中。

成矿环境矿床形成于扩张洋脊环境的岩石圈下部(莫霍面以下2km范围内),因洋壳俯冲作用而残留于俯冲-碰撞带。

赋矿岩石为蛇绿岩套下部的镁质超基性岩,常见岩相组合为纯橄岩、方辉橄榄岩、和二辉橄榄岩。

岩石通常已塑性变形和蛇纹石化。

成矿时代显生宙。

伴生矿床可见石棉矿床、滑石矿床、菱镁矿矿床、蛇纹岩矿床。

矿床特征矿体特征主要呈扁豆状、凸镜状,可见不规则状及脉状,成群分布于纯橄岩相和方辉橄榄岩相中。

矿体与围岩页理呈整合或次整合相交,二者呈渐变或突变接触。

矿石矿物组合铬铁矿+铝铬铁矿+铁铬铁矿(±磁铁矿±铂组元素矿物)。

矿石结构构造粗粒至细粒结构,浸染状、块状及豆状构造。

围岩蚀变可见小范围的(宽数十厘米)绿泥石化等蚀变。

矿床规模及意义此类矿床是铬铁矿的重要矿床类型,是我国耐火级矿石的主要来源和冶金级矿石的唯一来源。

矿床规模大小不一,John P.Albers(1986)对土耳其、新喀里多尼亚、菲律宾、古巴、伊朗等国173个矿床的统计结果见图1和图2。

图1 豆荚状铬铁矿矿床的吨位图2 豆夹状铬铁矿矿床的氧化铬品位矿床实例罗布莎、萨尔托海、贺根山、卡马圭(古)、马欣洛克(菲)等。

矿床成因在扩展的洋脊之下,地幔底辟上升因减压等地质作用导致地幔岩的部分熔融。

随着部分熔融程度的增加石榴子石、单斜辉石和斜方辉石将依次进入熔体,产生大量的玄武质岩浆和方辉橄榄岩、纯橄岩等地幔残余。

石榴子石、单斜辉石在不一致熔融过程中除形成玄武质岩浆和橄榄石外还因释放其晶1格中的Cr而产生铬尖晶石,这些尖晶石与地幔中原有的尖晶石随之一起融化。

由于Cr2O3与玄武质岩浆间的不混熔作用导致二者分离,后者上升形成蛇绿岩套中、上部的辉长岩、辉绿岩和拉斑玄武岩;前者因比重大趋于以小的熔滴在地幔残余中富集或在岩浆槽穴中聚积成铬铁矿的矿浆,最终冷凝结晶形成最初的矿体。

非洲铬铁矿资源分布与找矿潜力张伟波;刘翼飞;何学洲【摘要】铬是我国确定的战略性矿产,同时也是我国大宗紧缺矿种之一,对外依存度极高.全球超过一半的铬铁矿资源分布在非洲,南非、津巴布韦和马达加斯加是非洲最重要的铬铁矿资源国.非洲铬铁矿床主要有层状型和豆荚状型两种类型,前者集中分布在布什维尔德层状基性-超基性杂岩体和津巴布韦大岩墙内,后者在非洲南部和中北部的绿岩带内都有产出.本文综合成矿地质条件、资源分布特点、勘查开发现状等因素,划分出4个铬铁矿资源潜力区,并进行了初步的找矿潜力分析.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2019(028)004【总页数】5页(P79-83)【关键词】铬铁矿;矿床类型;资源分布;找矿潜力;非洲【作者】张伟波;刘翼飞;何学洲【作者单位】中国地质科学院矿产资源研究所自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室 ,北京100037;中国地质调查局发展研究中心 ,北京100037;中国地质科学院矿产资源研究所自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室 ,北京100037;中国地质调查局发展研究中心 ,北京100037【正文语种】中文【中图分类】F416.1铬具备质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性,在工业领域有广泛的应用,是生产不锈钢,耐热钢、耐火材料等产品的重要原材料。

我国是世界上最主要的铬消费国,2014年我国铬铁矿消费量约1 590万t[1],占全球铬铁矿总消费量的一半以上,与之相对应的是我国铬铁矿资源禀赋较差,储量极为匮乏,根据中国矿产资源报告(2018)[2]统计,我国铬铁矿探明储量仅为1 220万t,约占全球总量的2.4%。

由于供需严重失衡,我国铬铁矿需求大量依赖进口,2012年以后,对外依存度达99%以上,铬已经被原国土资源部列为8种大宗紧缺矿产之一[3]。

非洲是世界上铬铁矿资源最为丰富的地区,也是我国铬铁矿进口的重要来源地,本文介绍了非洲地区铬铁矿资源分布、矿床类型和找矿潜力,旨在为提升国内相关人员对非洲铬铁矿资源认识水平,对推动在该地区开展成矿理论研究和找矿勘查工作提供启示。

豆荚状铬铁矿床研究最新进展铬铁矿是铬的最主要来源。

目前世界上已有南非、哈萨克斯坦、津巴布韦和芬兰等40 余个国家和地区发现了铬铁矿, 总储量达37 亿吨, 产量达1 000 万吨以上, 其中南非和哈萨克斯坦是世界上两个铬铁矿资源最丰富的国家,其铬铁矿资源量约占世界铬铁矿资源量的95%。

Thayer( 1960) 将世界上原生的铬铁矿床划分为两种主要类型: 一种是层状铬铁矿床( Stratiform deposits) , 或称为布什维尔德型( Bushveld-Type) 铬铁矿床, 主要产于古老地台的层状镁铁-超镁铁杂岩体中, 铬铁矿矿层显示明显的岩浆堆晶层理, 主要由自形程度较好的呈浸染状和块状的铬尖晶石集合体与橄榄石、辉石等造岩矿物构成, 常形成稳定延伸且有彼此平行的矿层, 通常未受构造形变。

另一种为豆荚状铬铁矿床( Podiform deposits) , 也称为阿尔卑斯型( Alpine-type) 铬铁矿床( Thayer, 1964) , 主要产于显生宙以来被作为外来杂岩体的阿尔卑斯型地幔橄榄岩中, 矿体边部普遍存在有一定厚度的纯橄岩外壳(部分或完全蛇纹石化) 。

18 世纪末, 在前苏联( 今哈萨克斯坦) 的乌拉尔山区古生代蛇绿岩中首次发现豆荚状铬铁矿。

随后的200多年里, 又陆续在世界各地发现了该类矿床。

因为豆荚状铬铁矿是工业上冶金级铬铁矿的主要来源, 而且它与具有特殊构造意义的蛇绿岩套之间具有特殊关系, 一直以来备受地学界的关注。

豆荚状铬铁矿矿体多呈扁豆状、透镜状、岩墙状(图1a),也有少数呈似层状和脉状(图1b)。

其形态明显不同于层状铬铁矿矿体稳定延伸的层状特征,且多受岩体构造的控制,在岩体中有成群分布、分段集中并按侧伏方向排列的特点(图1a),矿体与围岩页理呈整合或次整合,二者呈渐变或突变接触。

野外观察显示,豆荚状铬铁矿矿体构造为豆状、豆荚状构造,这种特征性的构造不仅是该类型矿床容矿蛇绿岩的基本鉴别标志,也是豆荚状铬铁矿矿体的典型特征。

图1 豆荚状铬铁矿矿体形态(G.C. Kravchenko等,1986)a-乌拉尔Khabarninsky地体地5/11号矿床的地质剖面;b-乌拉尔Kluchevsky地体东南部地质剖面豆荚状铬铁矿床的全球分布特征从世界铬铁矿床的分布情况(图2) 可见, 层状铬铁矿床零星散布于稳定克拉通区域, 该类型重要的矿床有南非的Bushveld 矿床、津巴布韦的Great Dyke、美国的Stillw ater 杂岩体、芬兰的Kemi 杂岩体以及巴西的Campo Formoso等; 而豆荚状铬铁矿床主要分布于板块结合带, 分别见于古巴、纽芬兰、日本、新喀里多尼亚、哈萨克斯坦、菲律宾、巴布亚新几内亚、澳大利亚、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其、阿尔卑斯山、阿曼、希腊、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、南斯拉夫、芬兰、沙特阿拉伯、摩洛哥、埃塞俄比亚及我国西藏、新疆、甘肃、内蒙等地蛇绿岩地幔橄榄岩内( 鲍佩声等, 1999) , 其中尤以哈萨克斯坦的肯皮尔赛豆荚状铬铁矿最为著名, 其矿体规模最大, 储量高达上亿吨( Melcher et al . , 1997) 。

图2 世界上重要铬铁矿床产出位置( 据Kula 和Misra, 1999 修改)豆荚状铬铁矿床: 1 ) Perm, 哈萨克斯坦; 2 )肯皮尔赛, 哈萨克斯坦; 3 )阿尔巴尼亚; 4 )希腊; 5 ) Troodos, 塞浦路斯; 6 ) Pontids and Taurids Mountains, 土耳其; 7 ) Faryah, 伊朗; 8 ) Ingessana Hills, 苏丹; 9 ) Semail, 阿曼; 10 ) Zhob Valley, 巴基斯坦; 11 ) Sukinda and Nausahi, 印度; 12 ) 罗布莎, 中国; 13 ) Zambales, 菲律宾; 14 )日本; 15 )巴布亚新几内亚; 16 ) 新喀里多尼亚; 17 ) Oregon and Calif orni a, 美国; 18 ) Thetf ord ophiolites, 加拿大; 19 ) Appalachian Bay of Islands, 加拿大; 20 ) 古巴; 21 ) Villa da Cura Opiolit es, 委内瑞拉; 22 )H ess Deep; 23 ) T sarat anana Serpentinit es, 马达加斯加; 24 ) Selukw e( Shurugw i) Complex, 津巴布韦; 层状铬铁矿床: 25) Fiskenaesset Complex, 格陵兰; 26 ) Bird River S ill, 加拿大; 27 ) St illw at er Complex, 美国; 28 ) Great Dyke Com plex, 津巴布韦; 29 ) Muskox Complex, 加拿大; 30 ) Bushveld Complex, 南非; 31 ) Campo Formoso Complex, 巴西; 32 ) Kemi Complex, 芬兰; 33 ) Skaergaard Complex, 格陵兰podif orm chromit e deposit s: 1 ) Perm, Kazakhst an; 2 ) Kempirsai, Kazakhst an; 3 ) Albania; 4 ) Greece; 5 ) Troodos, Cyprus; 6 ) Pont ids and Taurids Mount ains, Turkey; 7 ) Faryah , Iran; 8 ) Ingessana Hills, Sudan; 9 ) S email, Oman ; 10 ) Zhob Valley, Pakistan; 11 ) Sukinda and Nausahi, India; 12 ) Luobusha, Ch ina; 13 ) Zambales, the Ph ilippines; 14 ) Japan; 15 ) Papua New Guinea; 16 ) New Caledonia; 17 ) Oregon and Calif ornia, USA; 18 ) Thet f ord oph iolit es, Canada; 19 ) Appalachian Bay of Islands, Canada; 20 ) Cuba; 21 ) Villa da Cura Opiolites, Venezuela; 22 ) Hess Deep; 23 ) Tsaratanana Serpent inites, Madagascar; 24 ) Selukw e( Shurugwi ) Complex, Zimbabwe; st rat if orm chromit e deposits: 25 ) Fiskenaesset Complex, Greenl and; 26 ) Bird River S ill, Canada; 27 ) St illw at er Complex, USA; 28 ) Great Dyke Complex, Zimbabw e; 29 ) Muskox Complex, Canada; 30 ) Bushveld Complex, South Af rica; 31 ) Campo Formoso Complex, Brazil; 32 ) Kemi Complex , Finland; 33 ) S kaergaardCom plex, Greenlan d豆荚状铬铁矿构造背景目前,世界上已知铬铁矿床主要产于3种构造环境: ①大洋中脊扩张环境, 如东太平洋赤道附近的Hess Deep 等( Nicolas and Prinzhofer, 1983; Leblanc and Ceuleneer , 1992; Arai and Mat sukage, 1998) ;②俯冲带上部的岛弧体系( 弧后盆地、岛弧和弧前环境等) , 如菲律宾Zambales 蛇绿杂岩体、新喀里多尼亚、日本岛弧等( Pearce et al . , 1984; Zhou Meifu et al . , 1996) ; ③产于造山带蛇绿岩中, 如特提斯构造域的阿尔卑斯-喜马拉雅褶皱造山带的塞浦路斯、罗布莎等。

由世界上豆荚状铬铁矿床所产出的构造环境来看, 分别相当于威尔逊旋回大洋演化过程的成熟期、衰落期和消亡期所形成的地缝合线。

如此看来, 豆荚状的演化过程似乎记录了在威尔逊旋回的地质作用过程中深部地幔物质所经历的地质作用过程和成矿作用过程。

豆荚状铬铁矿床与蛇绿岩套的地质关系豆荚状铬铁矿床主要赋存于地幔橄榄岩中, 地学界普遍将其视为蛇绿岩套底部组成部分, 故作为蛇绿岩套的一部分。

豆荚状铬铁矿矿床在全球的分布与蛇绿岩带的分布一致,具有明显的区带性,主要位于造山带或岛弧带内,如乌拉尔、喜马拉雅-阿尔皮斯等造山带和西太平洋岛弧带等显生宙蛇绿岩内(图2)。

图2 欧亚构造格架与铬铁矿矿床分布(C. W. Stowe,1987)构造区:Ⅰ-阿尔卑斯-喜马拉雅造山带;Ⅱ-海西造山带;Ⅲ-乌拉尔造山带;Ⅳ-古亚洲造山带;ⅤA-加里东造山带;ⅤB-中亚早古生代造山带;Ⅵ-贝加尔及其他晚前寒武造山带;ⅥA-波罗的地盾;ⅥB-乌克兰地盾;Ⅶ-东欧地台;Ⅸ-哈萨克地台;Ⅹ-西伯利亚地台;Ⅺ-Ammurian盆地;Ⅻ-阿拉伯地盾;XIV-中朝地台;XV-扬子地台;XVI-印支地台;TA-塔里木地台;TU-图兰地台铬铁矿矿田及矿床所在地示意:①阿尔巴尼亚;②前南斯拉夫;③希腊;④土耳其;⑤塞浦路斯;⑥伊朗;⑦阿曼;⑧巴基斯坦;⑨卡拉库姆地缝合线;⑩印度地缝合线;⑾那家山;⑿沱山;⒀堪察加;⒁日本;⒂菲律宾;⒃婆罗洲;⒄苏拉威西;⒅曼德勒;⒆奥利萨杂岩;⒇挪威;21凯米杂岩;22萨那诺夫;23肯皮尔赛目前, 地学界对于豆荚状铬铁矿的成因看法可归纳为3种, 即岩浆成因说、交代成因说与地幔成因说( 王希斌等, 1987) 。

岩浆成因说又包括岩浆早期成因、岩浆晚期成因、岩浆熔离成因、岩浆混合成因、岩浆结晶分异成因、岩浆堆晶成因等( Nicolas et al . ,1986; Zhou Meifu et al . , 1994; Arai, 1997a,1997b) 。

交代成因说则认为纯橄岩-方辉橄榄岩建造的岩石系顽火辉石的橄榄石化形成, 其中铬铁矿则是镁质岩石又被铬交代的产物。

地幔成因说的主要观点认为豆荚状铬铁矿形成于地幔中, 但对于其形成的地幔深度问题还有不同的认识: 一种观点认为铬铁矿是在上地幔浅部环境由原始地幔岩经部分熔融作用所形成的最终产物( 王希斌等, 1987; 鲍佩声等, 2009) ; 另一种观点则依据铬铁矿及围岩中所发现的地幔/ 不寻常矿物组合0以及超高压矿物金刚石、碳化硅等的存在, 认为铬铁矿及地幔橄榄岩形成于地幔过渡带( 400~ 670 km) 甚至于下地幔或核-幔边界(白文吉, 2000, 2001a, 2003; 杨经绥等, 2004, 2007, 2008) 。