译者与翻译技术转向研究(樊军 著)思维导图

- 格式:xmin

- 大小:4.96 KB

- 文档页数:1

霍姆斯/图立的框架图翻译这门独特的学科在他领域的发展过程中有一篇开创性的文章就是詹姆斯霍姆斯的《翻译研究的名与实》,在他的《当代翻译理论中》,根次勒把霍姆斯的这篇文章描述为“翻译领域大体可接受的发现报告”,有趣的是,考虑到翻译领域是如何从其他领域进化而来的,已出版的版原来是霍姆斯于1972 年在哥本哈根举行的第三次国际大会的应用语言学翻译部分中的一份文件的详述,当时霍姆斯的注意力被翻译研究被分散在老的学科的事实所限制。

他还强调了需要建立的其他沟通渠道,通过跨越传统学科以达到所有学者不论背景的不同都能在翻译领域工作,”(1988 b / 2000:1988)。

至关重要的一点是,霍姆斯提出了一个总体框架来描述翻译学。

这个框架随后被杰出的以色列翻译学者吉迪恩.图里以图解的形式呈现(图1.1)。

霍姆斯这个框架(霍姆斯1988 b / 2000:176 - 81)“纯粹”的目标研究领域是:1、翻译现象的描述(描述性翻译理论);2、建立的一般原则来解释和预测这种现象(翻译理论)。

理论的分支分为普通论和部分理论。

从“一般”来讲,霍姆斯指的是那些试图描述的作品或说明每种类型的翻译和将相关的翻译作为一个整体的概括。

根据下面讨论的参考,部分’理论研究已经被限制。

“纯”研究的另一分支在霍姆斯的地图里是描述性的研究。

描述性翻译研究(DTS)有三个可能的焦点:(1)结果((2)功能和(3)过程:1、以产品为导向的描述性翻译研究检验了现有的翻译。

这可能涉及的描述或分析单个原文本—目标文本或比较分析一个相同的源文本中的几个目标文本(一个或多个目标语言),这些小规模的研究可以在特定的时期分析并构建成一个更大的翻译主体,语言或文字/话语类型。

大规模的研究可以是历时(随后的发展随着时间的推移)或共时(在单点或在一段时间内),就像霍姆斯(p。

177)预计的一样,以产品为导向的描述性翻译研究的最终目标之一可能是建立一个翻译通史——然而雄心勃勃的目标在此时是可听的。

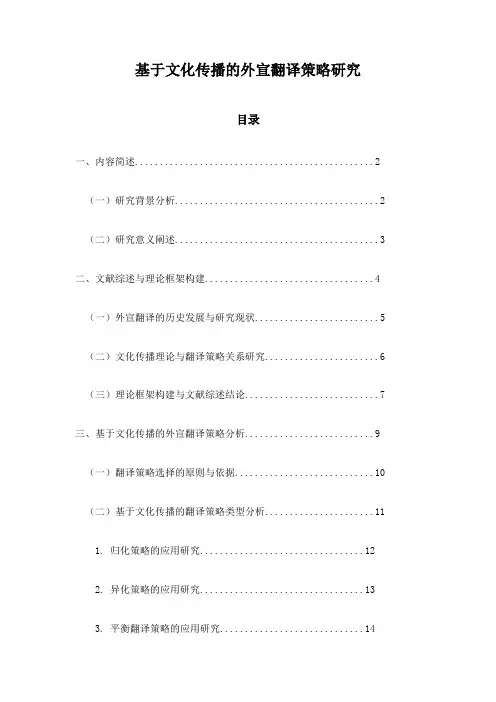

基于文化传播的外宣翻译策略研究目录一、内容简述 (2)(一)研究背景分析 (2)(二)研究意义阐述 (3)二、文献综述与理论框架构建 (4)(一)外宣翻译的历史发展与研究现状 (5)(二)文化传播理论与翻译策略关系研究 (6)(三)理论框架构建与文献综述结论 (7)三、基于文化传播的外宣翻译策略分析 (9)(一)翻译策略选择的原则与依据 (10)(二)基于文化传播的翻译策略类型分析 (11)1. 归化策略的应用研究 (12)2. 异化策略的应用研究 (13)3. 平衡翻译策略的应用研究 (14)(三)案例分析与实践研究 (16)四、影响外宣翻译的文化传播因素探讨 (16)(一)文化认知因素对外宣翻译的影响分析 (18)(二)文化价值因素对外宣翻译的影响分析 (19)(三)跨文化交流中的语言差异影响分析 (21)1. 语言习惯差异的影响分析 (22)2. 词汇含义差异的影响分析 (23)3. 文化意象差异的影响分析 (24)4. 文化背景差异的影响分析及对策建议研究总结概括等 (25)一、内容简述在全球化的今天,文化交流日益频繁,文化传播成为了国家间关系的重要纽带。

外宣翻译作为文化传播的重要手段,其策略的研究与实践对于促进不同文化之间的理解和交流具有不可估量的价值。

本文旨在探讨基于文化传播的外宣翻译策略,分析当前外宣翻译中存在的问题,并提出相应的解决策略。

本文首先从文化传播的角度出发,阐述了文化传播对于国家形象塑造的重要性。

文章分析了外宣翻译在文化传播中的角色和功能,以及翻译过程中所面临的挑战,如文化差异、语言障碍等。

在此基础上,本文提出了基于文化传播的外宣翻译策略,包括文化适应性翻译、本土化策略、情感表达策略等,并结合具体案例进行了实证分析。

本文的研究成果对于提高外宣翻译的质量和效果,促进中外文化交流具有重要的理论和实践意义。

也为其他国家和地区在跨文化交流与合作中提供了有益的借鉴和参考。

(一)研究背景分析在全球化的今天,文化交流已成为国家间关系的重要组成部分,而文化传播则是这种交流的重要桥梁。

翻译学导论1. 霍姆斯的翻译学结构图霍姆斯的翻译学可以分为“纯理论翻译学”和“应用翻译学”:(1)按照霍姆斯的解释,“纯理论翻译学”的目标是描述翻译现象(描述性翻译理论),建立一些普遍的原则,用以解释和预测翻译现象(翻译理论)。

“纯理论翻译学”下面的“翻译理论”分支又可再分为普遍理论和专门理论。

霍姆斯这里的“普遍理论”是指那些致力于描述和解释各种类型的翻译,并加以概括,适合所有翻译的研究。

“专门理论”研究包括:翻译媒介研究、翻译语对研究、翻译层次研究、文本类型翻译研究、翻译时期研究、具体翻译问题研究。

尽管霍姆斯做出了上述区分,他同时也指出,上述“专门”翻译理论的各个方面可以同时适用。

霍姆斯的“纯理论翻译学”的另一个分支是“描述性翻译研究”。

描述性翻译研究重点探讨的是翻译产品、翻译功能和翻译过程。

描述性翻译研究的成果可以融入“翻译理论”这个分支,建立一种翻译的普遍理论,或者更为可能的是,按图所划分的“专门翻译”理论。

(2)霍姆斯的“应用翻译学”包括三个方面:译员培训、翻译辅助工具、翻译批评。

2. 产品导向的描述性翻译研究探讨已经存在的翻译作品。

它可以对单个的原语文本--目的语文本配对进行描述或分析,也可以对同一个原语文本的一个或多个目的语文本展开比较分析。

这些小规模的研究可以累积成为更大规模的翻译研究,探讨某一特定时期、某种语言或是某种文本类型的翻译。

大规模的研究可以是历时性的(顺着时间的发展),也可以是共时性的(某一特定的时间点或时间段)。

功能导向的描述性翻译研究指的是“在接受语的社会文化背景之下描述[翻译的]功能:这是对背景而不是对文本的一个研究”。

可以探讨的问题包括哪些书籍在何时何地被翻译,产生何种影响。

这一领域,霍姆斯称之为“社会翻译研究”,今天更多地称之为“文化导向的翻译研究”。

过程导向的描述性翻译研究和翻译的心理学有关,它主要致力于挖掘译者大脑中所发生的事情。

虽然后来有些研究者在朗声思维(译者在翻译时将他们的翻译过程叙述出来,研究者对译者的叙述进行录音)方面做了一些研究,但这一领域至今仍然缺乏系统的分析。

近二十年国际翻译学研究动态的科学知识图谱分析一、本文概述随着全球化的不断深入,翻译学作为一门跨学科的学问,其研究动态与影响力在国际学术界中日益显著。

近二十年来,国际翻译学研究经历了前所未有的变革与发展,不仅在理论层面取得了丰富的成果,而且在实践应用中也展现出了巨大的潜力。

本文旨在通过科学知识图谱的分析方法,全面梳理近二十年国际翻译学的研究动态,以期揭示该领域的主要发展趋势、热点问题和未来方向。

科学知识图谱是一种基于大数据和可视化技术的知识呈现方式,它能够有效地展示学科领域的知识结构、研究前沿和演化路径。

通过对国际翻译学领域的相关文献进行量化分析和可视化展示,我们可以更直观地把握该领域的研究现状和发展趋势,为未来的研究提供有益的参考和启示。

本文将首先介绍国际翻译学研究的背景和意义,阐述研究动态分析的必要性和重要性。

然后,详细介绍科学知识图谱的构建方法和数据来源,包括文献收集、数据处理和分析工具的选择等。

接着,通过可视化的方式展示国际翻译学研究的主要领域、热点问题和研究前沿,分析各主题之间的关联和演变趋势。

结合实际情况,探讨国际翻译学研究的未来发展方向和可能的挑战。

本文的研究不仅对于深入理解国际翻译学的发展轨迹具有重要意义,而且能够为该领域的学者和实践者提供有益的参考和指导。

通过本文的分析,我们期望能够推动国际翻译学研究向更高层次、更广领域发展,为全球文化交流和国际合作做出更大的贡献。

二、国际翻译学研究动态概述近二十年来,国际翻译学研究呈现出了前所未有的繁荣景象,研究领域不断拓展,研究方法日益丰富,学术成果层出不穷。

这一时期的翻译学研究,不再局限于传统的语言转换层面,而是向着跨学科、跨文化的方向发展,逐渐融入到了人文社会科学的各个领域中。

在理论方面,翻译学的学科地位得到了进一步的确认和提升。

随着比较文学、语言学、文化研究等领域的蓬勃发展,翻译学逐渐从边缘走向中心,成为一门独立的、具有跨学科性质的学科。

从目的论视角看汉英翻译研究目录一、内容概括 (2)1.1 目的论翻译理论概述 (2)1.2 汉英翻译研究现状 (3)1.3 研究目的与意义分析 (5)二、目的论翻译理论的核心思想 (6)2.1 目的论的基本原则 (7)2.2 翻译过程中的目的论视角 (9)2.3 目的论与翻译策略选择 (10)三、汉英翻译的目的论视角分析 (11)3.1 汉语与英语的特点对比 (11)3.2 汉英翻译的目的与策略选择 (13)3.3 目的论在汉英翻译中的应用案例分析 (14)四、目的论视角下汉英翻译的研究方法 (15)4.1 文献研究法 (16)4.2 实证研究法 (18)4.3 对比分析法 (19)五、目的论视角下汉英翻译的策略探讨 (20)5.1 直译法与意译法的选择与应用 (21)5.2 文化因素考虑的翻译策略调整 (22)5.3 翻译中的语言转换策略探讨 (24)六、目的论视角下汉英翻译的实践研究 (25)6.1 文本类型与翻译策略的选择关系研究 (26)6.2 翻译实践中的目的论运用案例分析 (27)6.3 翻译实践的反思与总结 (29)七、结论与展望 (30)7.1 研究结论总结 (31)7.2 研究不足之处及改进建议与展望 (32)一、内容概括从目的论视角看汉英翻译研究,主要关注翻译过程中的目的与目标。

本文首先回顾了翻译目的论的发展历程,梳理了其在翻译理论研究中的地位和作用。

本文从语言学、语用学、认知语言学等角度分析了翻译目的论的基本原理,强调了翻译目的在翻译过程中的重要性。

在此基础上,本文对汉英翻译的目的进行了深入探讨,包括文化传承、信息传递、交际功能等方面。

本文还分析了汉英翻译中的一些现实问题,如译者的主观意识、翻译目的的多样性等,并提出了相应的解决策略。

本文总结了汉英翻译研究的目的论视角的主要贡献,为今后的研究提供了理论指导和实践参考。

1.1 目的论翻译理论概述目的论翻译理论是翻译研究领域中的一种重要理论,它强调翻译的目的和效果。

翻译行业调研报告目录一、内容概览 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 研究目的与方法 (4)二、翻译行业概述 (4)2.1 翻译行业的定义与分类 (6)2.2 翻译行业的发展历程 (7)2.3 翻译行业的现状与趋势 (8)三、翻译市场分析 (10)3.1 市场规模与增长 (11)3.2 市场需求分析 (12)3.3 市场竞争格局 (13)四、翻译业务与服务分析 (15)4.1 翻译业务类型 (16)4.2 服务形式与内容 (18)4.3 客户需求与满意度 (19)五、翻译技术与创新 (20)5.1 翻译技术发展 (21)5.2 机器翻译与人工智能 (22)5.3 创新趋势与发展前景 (24)六、翻译行业挑战与机遇 (26)6.1 行业面临的主要挑战 (27)6.2 行业发展的机遇与潜力 (28)七、行业政策与法规 (30)7.1 相关政策与法规概述 (31)7.2 政策对行业的影响分析 (32)7.3 行业标准与规范 (33)八、结论与建议 (34)8.1 研究结论总结 (36)8.2 对行业发展的建议 (37)8.3 展望未来发展趋势 (38)一、内容概览第一部分为行业概述,介绍了翻译行业的发展历程、现状及其在全球化背景下的重要性。

该部分通过对行业背景的分析,为后续调研提供了基础。

第二部分着重分析了市场需求与竞争格局,报告通过调研不同领域(如文学翻译、商务翻译、本地化翻译等)的市场需求,揭示了翻译行业的市场空间和发展潜力。

通过对行业内主要竞争对手的分析,揭示了行业的竞争格局和盈利模式。

第三部分探讨了技术应用与创新趋势,随着科技的快速发展,人工智能、大数据、云计算等技术对翻译行业产生了深刻影响。

本部分分析了这些技术在翻译行业的应用现状,探讨了技术创新对行业发展的推动作用及可能带来的挑战。

第四部分是人才培养与教育培训,翻译行业作为知识密集型行业,对从业人员的专业素养要求较高。

本部分分析了当前翻译人才培养的现状和存在的问题,提出了加强教育培训、提高人才素质的建议。

2021年第09期30文学研究21世纪文学翻译研究的三大转向:认知、过程、方法何馨宇云南工商学院,云南昆明651700引言:随着全球化的进一步发展,文学翻译作为不同语言之间文化交流最有力的方式之一备受各国重视,好的翻译能给人们带来全新的文化享受与文化探索。

当今社会,科学技术迅猛发展,文学翻译又会有怎样的发展机遇一直是学术界的学者们所关注的重点内容之一。

并且,文学翻译也充斥在普通人的生活之中,例如影视作品的翻译,小说的翻译都与文学翻译息息相关。

文学翻译具有复杂而庞大的体系,要想对其进行简单归纳并不是一件简单的事情,甚至近乎不能完成的任务。

但是再复杂的体系都有必要被研究,也许作用微乎其微,但积少成多,集腋成裘,每一步的探索都会为下一步更好的研究奠定坚实的基础。

一、研究文学翻译转向的意义费尔克洛认为,话语中的意识形态被编码在词汇、语法和文本项目中,这些内容的变化表明意识形态不同。

因此,根据费尔克洛调查两者之间意识形态差异的方法,分析了源书和两种译本的词汇选择。

奇方的结果表明,源文本与其两种翻译之间没有意识形态上的差异。

此外,译者还选择了类似的词汇来代表原作者的意识形态。

近几十年来,翻译理论家们对翻译有着不同的看法重点分析了影响翻译的各种因素。

换言之,翻译并不被视为一种发现词汇和语法的对等过程,但它被看作是译者参与的过程在一个挑战中,他要从各种各样的选择中选择词汇和语法影响译者选择其中一个的因素有很多。

其中一个因素可能是意识形态许多翻译学者和研究者对其在翻译中的作用进行了研究。

二、文学翻译主要转向过程(一)文学翻译的研究方法逐渐从表意转为更加清晰的意译认知。

翻译从本质上讲其实就是将一门语言在不改变固有意思的条件下转换为另一种语言,实现不同语言的文学文化交流。

这是一门有关语言艺术的二次创作。

20世纪的翻译仍然把焦点集中于形式表达这一层面,随着翻译学的发着,这一方法也受到了许多抨击,理应产生进一步转变。

(二)文学翻译过程的转变主要体现在对研究对象的转移。

翻译专业学生翻译技术学习推荐书目英文书籍[1] Bernal-Merino, M. Á.Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global[M].London & New York: Routledge,2014.[2] Bowker, puter-aided Translation Technology: A Practical Introduction[M]. Ottawa: University of Ottawa Press, 2002.[3] Bowker, L., & Ciro, J. B.Machine Translation and Global Research: Towards Improved Machine Translation Literacy in the Scholarly Community[M]. Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1W A: Emerald Publishing Limited, 2019.[4] Brown-Hoekstra, K.The Language of Localization[C]. Laguna Hills: XML Press, 2017.[5]Chan, S.Translation and Information Technology[M]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press, 2003.[6]Chan, S.A Dictionary of Translation Technology[M]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press,2004.[7] Chan, S.(Ed.).The Routledge Encyclopedia of Translation Technology[C]. London & New York: Routledge, 2014.[8] Chan, S.The Future of Translation Technology: Towards a World Without Babel[M]. London & New York: Routledge, 2016.[9] Chandler, H. M., & Deming, S. O. M.The Game Localization Handbook[M]. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2011.[10] Cronin, M.Translation in the Digital Age[M]. London & New York: Routledge, 2013.[11] Díaz Cintas, J & Aline R.Subtitling: Concepts and Practices[M]. London: Routledge, 2021.[12] Downie, J.Interpreters vs Machines: Can Interpreters Survive in an AI-Dominated World?[M]. London & New York: Routledge, 2020.[13] Dunne, K. J. (Ed.).Perspectives on Localization[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.[14] Dunne, K. J., & Dunne, E. S. (Eds.).Translation and Localization Project Management: The Art of the Possible[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011.[15] Enríquez Raído, V.Translation and Web Searching[M]. London & New York: Routledge, 2014.[16] Esselink, B.A Practical Guide to Localization[M].Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000.[17] Granell, X.Multilingual Information Management: Information, Technology and Translators[M]. Kidlington: Chandos Publishing, 2015.[18] Hadley, J. L.et al. (Eds.).Using Technologies for Creative-Text Translation[C]. London & New York: Routledge, 2022.[19] Hines, C.Localization: A Global Manifesto[M]. London & New York: Routledge, 2000.[20]Jiménez-Crespo M A. Localization in Translation[M]. Taylor & Francis, 2024.[21] Jiménez-Crespo, M. A.Translation and Web Localization[M]. London & New York: Routledge, 2013.[22] Kenny, D. (Ed.).Human Issues in Translation Technology[M]. London & New York: Routledge, 2017.[23] Kenny, D. (Ed.).Machine Translation for Everyone: Empowering Users in the Age of ArtificialIntelligence[C]. Berlin: Language Science Press, 2022.[24] Koponen, M.et al. (Eds.).Translation Revision and Post-Editing: Industry Practices and Cognitive Processes[C]. London & New York: Routledge, 2020.[25] Kornacki, puter-Assisted Translation (CAT) Tools in the Translator Training Process[M]. Berlin: Peter Lang, 2018.[26] Lombardino, R.Tools and Technology in Translation: The Profile of Beginning Language Professionals in the Digital Age[M]. Santee: Word Awareness, 2014.[27] Maylath, B,& Amant, K. S. (Eds.).Translation and Localization: A Guide for Technical and Professional Communicators[C].London & New York: Routledge, 2019.[28] Mitchell-Schuitevoerder, R.A Project-based Approach to Translation Technology[M]. London & New York: Routledge, 2020.[29] Moorkens J, Way A, Lankford S. Automating Translation[M]. Taylor & Francis, 2024.[30] Nitzke, J., & Hansen-Schirra, S.A Short Guide to Post-editing[M]. Berlin: Language Science Press, 2021.[31] O’Hagan, M.,& Mangiron, C.Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company, 2013.[32] O’Hagan, M. (Ed.).The Routledge Handbook of Translation and Technology[C].London & New York: Routledge, 2020.[33] Pérez-González, L.The Routledge Handbook of Audiovisual Translation[C]. London: Routledge, 2018.[34] Pettini, S.The Translation of Realia and Irrealia in Game Localization: Culture-Specificity between Realism and Fictionality[M].London & New York: Routledge, 2021.[35] Pym, A.The Moving Text: Localization, Translation, and Distribution[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004.[36] Pym A, Hao Y. How to Augment Language Skills: Generative AI and Machine Translation in Language Learning and Translator Training[M]. Taylor & Francis, 2024.[37] Quah, C. K.Translation and Technology[M]. London: Palgrave Macmillan, 2006.[38] Rothwell, A.et al.Translation Tools and Technologies[M]. London: Routledge, 2023.[39] Roudometof, V.Glocalization: A Critical Introduction[M].London & New York: Routledge, 2016.[40] Sánchez-Gijón, P., Torres-Hostench, O. & Mesa-Lao, B. (Eds.).Conducting Research in Translation Technologies[C]. Berlin: Peter Lang, 2015.[41] Somers, H. (Ed.).Computers and Translation: A Translator’s Guide[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2003.[42] Tunuzliu, A.,& Spahiu, I.CAT&Consistency in Translation: Translation and Technology[M]. Chisinau: Lambert Academic Publishing, 2019.[43] Wang, P.,& David B. Sawyer.Machine Learning in Translation[M]. London: Routledge, 2023.[44] Williams, J. (Ed.).The Guide to Translation and Localization: Preparing Products for Foreign Markets[C]. Portland: Lingo Systems, 2004.[45] Youdale, ing Computers in the Translation of Literary Style: Challenges and Opportunities[M]. London & New York: Routledge, 2020.Defeng Li[46] Yuhong, P., Huihui, H. & Defeng, L. (Eds.). New Advances in Translation Technology [C]. Singapore: Springer, 2024.[1]崔启亮,胡一鸣.翻译与本地化工程技术实践[M].北京:北京大学出版社, 2011.[2]戴光荣,王华树.翻译技术实践教程[M].北京:北京大学出版社, 2022.[3]蒂埃里·波贝著.连晓峰译.机器翻译[M].北京:机械工业出版社, 2019.[4]樊军. 译者与翻译技术转向研究[M]. 北京:科学出版社, 2017.[5]菲利普·科恩著.张家俊,赵阳,宗成庆译.神经机器翻译[M].北京:机械工业出版社, 2022.[6]冯志伟.机器翻译研究[M].北京:中国对外翻译出版社, 2004.[7]管新潮,陆晓蕾.基于Python的语料库翻译——数据分析与理论探索[M].上海:上海交通大学出版社, 2022.[8]管新潮,徐军.翻译技术[M].上海:上海交通大学出版社, 2019.[9]管新潮. Python语言数据分析[M].上海:上海交通大学出版社, 2021.[10]管新潮.语料库与Python应用[M].上海:上海交通大学出版社, 2018.[11]管新潮,陶友兰.语料库与翻译[M].上海:复旦大学出版社, 2017.[12]韩林涛.译者编程入门指南[M].北京:清华大学出版社, 2020.[13]胡开宝,朱一凡,李晓倩.语料库翻译学[M].上海:上海交通大学出版社, 2018.[14]胡开宝.语料库翻译学概论[M].上海:上海交通大学出版社, 2011.[15]雷蕾.基于Python的语料库数据处理[M].北京:科学出版社, 2020.[16]李萌涛,崔启亮,廉勇.计算机辅助翻译简明教程[M].北京:外语教学与研究出版社, 2019.[17]李正栓,孟俊茂.机器翻译简明教程[M].上海:上海外语教育出版社, 2009.[18]梁茂成,李文中,许家金.语料库应用教程[M].北京:外语教学与研究出版社, 2010.[19]吕奇, 杨元刚. 计算机辅助翻译入门[M].武汉:武汉大学出版社,2015.[20]潘学权,崔启亮.计算机辅助翻译教程[M].合肥:安徽大学出版社, 2020.[21]钱多秀.计算机辅助翻译[M].北京:外语教学与研究出版社, 2011.[22]唐旭日,张际标.计算机辅助翻译基础[M].武汉:武汉大学出版社, 2020.[23]陶友兰,刘宁赫,张井.翻译技术基础[M].上海:复旦大学出版社, 2021.[24]王华树.翻译技术实践[M].北京:外文出版社, 2016.[25]王华树.翻译技术教程(上下册)[M].北京:商务印书馆/上海:上海外语音像出版社, 2017.[26]王华树.计算机辅助翻译概论[M].北京:知识产权出版社, 2019.[27]王华树.翻译技术研究[M].北京:外语教学与研究出版社, 2023.[28]王华树,陈涅奥,叶梦轩.翻译技术100问[M].北京:知识产权出版社, 2019.[29]王华树,冷冰冰.术语管理概论[M].北京:外文出版社, 2017.[30]王华树,李莹.翻译技术简明教程[M].北京:世界图书出版社, 2019.[31]王华树,刘世界,张成智.翻译搜索指南[M].北京:中译出版社, 2022.[32]王华树,王少爽.术语管理指南[M].北京:外文出版社, 2017.[33]王华树,郑忠耀,胡富茂,齐东伟.人工智能时代翻译技术研究[M].北京:知识产权出版社, 2020.[34]王华树,朱珊,刘梦莲.人工智能时代口译技术应用研究[M].北京:知识产权出版社, 2020.[35]王华伟,崔启亮.软件本地化——本地化行业透视与实务指南[M].北京:电子工业出版社, 2005.[36]王克非,秦洪武,肖忠华,胡开宝.中国英汉平行语料库研究[M].北京:外语教学与研究出版社, 2021.[37]王克非.双语语料库研制与应用新论[M].上海:上海外语教育出版社, 2021.[38]肖桐,朱靖波.机器翻译:基础与模型[M].北京:电子工业出版社, 2021.[39]熊得意,李良友,张檬.神经机器翻译:基础、原理、实践与进阶[M].北京:电子工业出版[40]徐彬. 翻译新视野——计算机辅助翻译研究[M]. 济南:山东教育出版社,2010.[41]许家金.语料库与话语研究[M].北京:外语教学与研究出版社, 2019.[42]杨惠中.语料库语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社, 2002.[43]杨颖波,王华伟,崔启亮.本地化与翻译导论[M].北京:北京大学出版社, 2011.[44]约翰·罗蒂里耶著.王华树译.应用程序本地化:面向译员和学生的实用指南[M].北京:知识产权出版社, 2019.[45]张成智.翻译与搜索教程[M].北京:知识产权出版社, 2022.[46]赵璧.翻译技术基础教程[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2023.说明:此书目尽可能收录20年来适合翻译专业同学阅读的翻译技术图书,最近5年的优先考虑,同时还综合考虑知识性、影响力、可读性和新颖性等多种因素。

图解翻译学(张伟平)一、简介 (2)1、研究什么? (2)2、包含什么? (2)3、与文化学及社会学的关系? (2)4、与语言学的关系? (2)5、如何诞生? (2)6、有什么用? (2)二、翻译学家在争论什么? (4)1、早期的翻译理论 (4)2、什么是“对等”?——中心问题 (4)A.对等途径: (4)B.什么是意义对等(Jakobson) (4)C.Nida(形式对等和动态对等) (5)D.Peter Newmark(完全对等不存在?) (5)E.“假朋友”(Koller) (5)F.现代翻译家观点 (6)3、翻译转换模式——翻译中的语言变化 (6)A.翻译中语言的变化分类(Vinay . Darbelnet) (6)B.“层次转换”“范畴转换”(Catford) (7)C.表达转换(Popovic) (7)D.比较-描述模式(Van Leuven-Zwart) (7)4、功能主义翻译的兴起 (8)A.原文功能传递(Reiss) (8)B.为什么要翻译原文?(Skopos Theory) (8)C.翻译首先要遵守的功能是?(Christiane Nord) (8)5、话语分析的异军突起 (9)A.系统功能语法(Halliday) (9)B.“显性翻译”与“隐性翻译”(House) (9)C.如何将“系统分析法”结合到语用层面?(Baker) (9)D.翻译中的“意符层次”(Hatim&Mason) (10)6、多元系统论——语言文化功能的综合体 (11)A.翻译并非派生学科(Itamar Even-Zohar) (11)B.翻译的普遍法则?(Toury) (11)C.“期待规范”和“专业规范”(Chesterman) (12)D.其他译者对描述性翻译模式的贡献 (12)操纵学派的基本理论是区别于“翻译的科学”的,首先他们的出发点“不是对等,而是操纵”,其次,他们关注的是文学翻译不是技术类翻译。