太极拳十三势十三势歌十三势行功心解注解

- 格式:docx

- 大小:10.76 KB

- 文档页数:6

太极拳“十三字行功诀”详解,总结得太妙了~(收藏)十三字行功诀棚、捋、挤、按、採、挒、肘、靠,进、退、顾、盼、定。

口诀:棚手两臂要圆撑,动静虚实任意攻搭手捋开挤掌使,敌欲还着势难逞按手用着似倾倒,二把采住不放松来势凶猛挒手用,肘靠随时任意行进退反侧应机走,何怕敌人艺业精遇敌上前迫近打,顾住三前盼七星敌人逼近来打我,闪开正中定横中太极十三字中法,精意揣摩妙更生【棚手两臂要圆撑动静虚实任意攻】棚的姿势两臂要圆撑,高度与肩平,作一圆形。

分单棚与双棚。

单棚是左臂或右臂抬高与肩平,作牛圆形,手指与肩头平;双棚是左右臂同时动作如上述。

撑的主要意义,是在两肩下腋部有如放了两个弹簧,两臂如在弹簧之上,被弹簧力支撑起来,按之则落,抬之即起,随高则高,随低就低,攻时能发出弹簧性的弹力。

即以机警的动力,向外抖发出去,这叫做弹力。

这种弹劲在静时要含而不露,动的时候就要发出去,要做到得机即发,不得机则守。

待劲路运用演变得手后,与敌角斗,随时都有力的反射作用。

俗云:劲在不发时,似棉裹铁,软中有硬,做到软而能刚和刚柔相济。

这种弹簧性的支撑活力,能在静动虚实里应用出来。

【搭手捋开挤掌使敌欲还着势难逞】此句说的是挤的手法。

如与对方互搭右手时,就用右手按住对方的右腕,同时左手按住对方的肘部,顷着对方的来势,向着横侧方捋之,使对方的棚式失去作用。

到这时急反出左手,用左手背向对方的右肩下击去,并且以右手按住左手腕,加以辅助之力发击之。

也就是用两手之合力发出,令对方难以还手。

【按手用着似倾倒二把采住不放松】按手用着似倾倒。

用双手向外齐推,在太极拳中叫做按。

用法是双手向对方的腹上胸下,或在已将对方的棚式封开后来使用。

用的时候,双手按去,急进步向对方的裆中冲进,同时用身子倾扑的式子,来倍加推力。

也就是用全身的力量加在对方的身上。

二把採住不放松。

是说与对方搭手时,如果把对方的手臂抓捋住,就不放松,使对方的手腕脱不开,好使用自己的手法进取。

【来势凶猛挒手用肘靠随时任意行】来势凶猛挒手用。

太极十三势歌诀详解之阳早格格创做太极十三势歌诀是历代太极拳快乐喜爱者格外重视的歌诀,是太极十三势的体味归纳,其中包罗了锻炼太极拳的办法战心法.太极十三势歌诀谈话粗练、内涵深刻,值得每一位喜爱太极拳的人细细品味.十三总势莫沉蔑,命意源头正在腰隙.十三个动做总的前提功法是无极桩,他的闭健正在人体腰直的中间面,此处是上传下导的桥梁,是人体受压力最大的场合,稍不注意便会出现问题.便是要正在此韧戴处安排仄稳.变转真真须注意,气遍身躯不稍滞.必须注意人体各个部位的真真并变换真真,如不那样身体便会不是一个完备的完齐仄稳.静中触动动犹静,果敌变更示神偶.惟有依照粗确的典型的功法去参悟仄稳,搁紧、稳真、得力的前提上去思悟战明黑功法,才会明黑其中仄稳的真真含意.它们对于坐统一时惟有记尔才搞取消认识的限制性,才搞赶快而准确天体察对于圆武功的深浅.势势存心揆蓄意,得去不觉费功妇.每种站桩、走架、推脚、集脚、收搁脚皆须正在仄稳、背部脆真面、韧戴、肉、骨中去体验思悟他的真真含意并完备他,那时得到的太极拳功法感觉不到费什么功妇.刻刻留神正在腰间,背内紧静气腾然.时刻注意背部脆真面到四圆八里的韧戴,正在从四圆八里回到背部脆真面的韧戴,它战紧静稳真的背部及浑空宽大的胸部组成一个完备的背部脆真面.尾闾中正神贯顶,谦身沉利顶头悬.正在练拳的历程中,齐身各处韧戴皆要尽管紧启,使人感触骨取骨之间佳像不韧戴牵连着似的,齐身紧启,不使有分毫之拙力,它是一种连绵不竭的,圆转自如的,可刚刚可柔的,能化能挨的战富于弹性的韧戴.它惟有正在齐身搁紧的前提上才搞办到.随着对于仄稳、背部脆真面认识的普及,搁紧功妇便越去越深,介进近动的韧戴也便越去越多.对于韧戴认知便越收会.小心留神背推供,伸伸启合听自由.要存心去思悟细节,细节是考验一部分是可有真功妇,是可有洞彻事理的头脑,是可有明察秋毫的要收.惟有记尔才搞取消认识的限制性.那种记尔地步是一种少久通过锻炼后所达到的随心所欲的自然状态,正在那种状态中,他真是无一处无沉灵,无一处不重着,无一处不逆逐,无一处不脆韧,无招无式,简短有力、重正在粗神,才搞表示功法战人的完好统一.初教引路须心授,功妇无息法自建.锻炼太极拳必须有一位明自太极拳表里战有试验体味的教授引讲教习,正在那样的前提上缓缓天继启战参悟、归纳教习要收.若止体用何为准?意气君去骨肉臣.何如明黑战参悟太极拳的准确要收,“意”战“气”是主宰,“形”战“骨”是适合意气而运止的.详推蓄意末何正在?益寿延年不老秋.习练太极拳最后蓄意是什么呢,脆持乐瞅的练功做风,朴素自然的功法探供.沉快、自然、豁然、启朗,怡然得意的锻炼办法.要有容纳万事万物的宽大胸怀,那样,人的心才会恢复到女童般杂净无瑕的境天.歌兮歌兮百四十,字字真切义无遗.短短的一百去字,每个字的含意皆是真话真话,不假话.若不背此推供去,枉费功妇贻叹息.如果不必科教的要收去探供太极拳理,是黑黑枉费时间,而且一死不知讲什么是太极拳.。

王宗岳的太极秘籍《十三势行功歌诀》详解一、《十三势行功歌诀》——王宗岳十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

变转虚实须留意,气遍身躯不稍痴。

静中触动动犹静,因敌变化是神奇。

势势存心揆用意,得来不觉费工夫。

刻刻留心在腰间,腹内松静气腾然。

尾闾正中神贯顶,满身轻利顶头悬。

仔细留心向推求,屈伸开合听自由。

入门引路须口授,工用无息法自修。

若言体用何为准?意气君来骨肉臣。

详推用意终何在?益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十,字字真切意无疑。

若不向此推求去,枉费功夫遗叹息!二、王宗岳简介王宗岳,字林贞,号净贞,生活于明朝万历年间,山西人(传说为山西太谷县小王堡村人。

据李亦畬手书《太极拳谱》之《山右王宗岳太极拳论》记载,说明王宗岳为山西人无疑)。

内家拳名家,精通拳法、剑法、枪法,对拳术颇有研究。

史书对其记载甚少,现今资料,多为后人传说和考证,生平、籍贯说法不一。

本文介绍,是参照百度百科所写。

三、王宗岳《十三势行功歌诀》释义《十三势行功歌诀》为明王宗岳所著,相传王宗岳著之太极拳论共有四篇,除《十三势行功歌诀》外,尚有《王宗岳拳论》、《十三势》及《打手歌》。

字义:十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

十三总势莫轻视之“十三势”,指“掤、捋、挤、按、採、挒、肘、靠”八个手法,及“进、退、顾、盼、中定”五个步法。

命意源头在腰隙之“命意”,指思维。

“腰隙”之“隙”,指腰间部位。

全句之意为太极这十三总势,决不可轻视,更不可等闲视之,因为他的源头在腰间这个部位。

【论述】其实八门五法决不可轻视,它的精华之处在腰际,因为太极拳的起始动作在腰,其它的手部动作,则随腰之转动而动。

医书《内经》有言:“腰为肾之府,旋转不能,肾将惫矣”。

肾主骨,主人体之精门机能,久练腰肾,必能强筋健骨,增进骨质密度,故勤练太极拳对肾脏之保健有一定之功效。

若腰部活动不能,则肾必疲惫,人必体衰垂危。

清武禹襄著之《太极拳解》曾言:“气如车轮,腰如车轴”,其意为气如车轮,循环不息,腰如车轴,带动身臂之转动。

太极拳十三势、《十三势歌》、《十三势行功心解》注解古传太极并无套路,原始骨架就是十三式,分别为定、进、退、顾、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠十三字组成,它概括了太极拳的主要法则,为武当派张三丰祖师所创。

内家太极拳正确的练功方法是由浅入深、从简到繁、循序渐进的过程。

其基础功夫最为重要,就如上学一样。

先学笔画,然后组字,再懂字意后造句、作文……,数、理、化等也是如此;随着你读幼儿园、小学、中学、高中、大学、研究生等作出不同阶段的组合、认识、掌握与升华……在太极图中,太极修点,也就是阳鱼的阴点、阴鱼的阳点;阳鱼为动功,阳鱼中的阴点为动中之静功,是肢体形外三合之功,也称“知人功夫”。

阴鱼为静功,阴鱼中的阳点为静中之动功,是精气神内三合之功夫,也称“知己功夫”、“丹田功夫”,是动中有静、静中有动、阴阳互补的体现。

太极拳求的是跟顶劲也称通臂劲,其劲道走向为以脚催膝、以膝催胯、以胯催腰、以腰催肩、以肩催肘、以肘催手,以腰为轴、以意领气,意到气到、形神俱到的过程。

“太极十三式”为定、进、退、顾、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠,共十三式。

其过程为:无极生无极桩,因《无极修真》主张修的是先天真元,即:内气运行、身识应对、感觉应对、情志掌控等等,然后通过导引、调心、调式、调息使神意合一,融通于肢体以便挖掘自身潜能,使气机随意而动,从而做到无处不是手,无处不丹田的功法过程……。

“无极”从形态上讲是无动状态,属阴;而“太极”是大动状态的开始,属阳。

故“无极桩”没列入太极十三式内。

无极桩生中定式,中定式生前进、后退、左顾、右盼五式之体,通过五式之体的训练正肢体筋骨,聚合身体散乱之精气,平衡自身阴阳,使五脏六腑精气神旺盛,以调和内外三合之功夫。

然后通过推手、喂手、听劲、懂劲以感觉对方的劲道走向,加强自身的身识应对,使形神兼备,心意统一。

然后以棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠八法为用,在保持太极运动理法的基础上,通过推手完善内外三合的实施,以神意运用做到打放自如,无处不丹田,无处不太极的手法,给太极散手打下坚实的基础,在举手投足时的每招每式都能用于技击,每一动作式子都有拳意的贯穿,以神意运用自然而动都能形神俱妙,都能符合太极十三式的要求,以自我不同的体悟认识,化生自我风格的套路,以自身的需求选择不同的功夫结果,如挖掘浅能、去病、养生、延年益寿、自卫防身等。

陈式太极十三势歌诀述真陈式太极十三势是陈氏太极拳的核心要义之一,也是太极拳的基本功夫。

下面我将用1000字为你详细讲解陈式太极十三势。

陈氏太极拳创始人陈王廷,将太极拳的核心要义总结为了十三个姿势和一个歌诀,即“十三势,述真诀”。

这十三个姿势分别是:起势、虚劲、进退、挤捺、肘庞、问答、横扑、撑锤、沾压、叠起、云手、野马、合势。

起势:太极拳起势时,身体自然松开,骨节如散沙,心意下沉,脚丁向内扣回,双肩自然放松下沉。

这是太极拳起势的基本要素。

虚劲:虚劲即不实劲,是太极拳的基本功夫。

虚劲使得拳势柔和灵活,不露破绽。

太极拳虚实势的转换是太极拳中最重要的一环。

进退:进退即步法,是太极拳中的基本动作。

在进退的过程中,要保持身体稳定,上下相随,左右互补,流转自如。

挤捺:挤捺是太极拳中的技术动作,是发力的关键。

在挤捺动作中,身体需要配合运动,发挥出内力,使得力量通过腰腹而出,达到最大的效果。

肘庞:肘庞是太极拳中的一种技术动作,通过变化肘庞的方向和力量,可以有效地防御和攻击对手。

问答:问答是太极拳中的一种变化动作,左右手的问与答可以灵活地防守和出击。

横扑:横扑动作即掌劈,是太极拳的重要一环。

通过手臂的横向击打,可以打击对手的重要部位。

撑锤:撑锤动作中,手臂像锤子一样向下撑击,能够有效地击打对手的上身。

沾压:沾压即沾连压迫,是太极拳中的一种技术动作。

通过身体的贴合和压迫,可以有效地控制对手的动作。

叠起:叠起是太极拳中的一种技术动作,要求双手的动作要协调一致,不仅包括手部动作,还包括身体的动作。

云手:云手是太极拳的核心动作之一,通过双手的流转和云状的动作,能够敏捷地变换招式和身形。

野马:野马是太极拳中的一种动作,要求双腿的协调运动,以保持身体的平衡和稳定。

合势:合势是太极拳中的核心要义,要求整个身体的动作要协调一致,内外相合,能够发挥出最大的力量。

陈式太极十三势的歌诀“十三势,述真诀”即通过这十三个姿势,能够实现太极拳的真正要义。

《十三式行功心解》浅释及《十三式歌诀》浅释《十三式行功心解》浅释《十三式行功心解》浅释【武氏原作】以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

意气须换得灵,乃有圆活之趣;所谓变转虚实也。

发劲须沉着松静,专注一方。

立身须中正安舒,支撑八面。

行气如九曲珠,无微不至(气遍身躯之谓)。

运劲如百炼钢,何坚不摧。

形如搏兔之鹄,神如捕鼠之猫。

静如山岳,动如江河。

蓄劲如开弓,发劲如放箭。

曲中求直,蓄而后发。

力由脊发,步随身换。

收即是放,放即是收。

断而复连,往复须有折叠。

进退须有转换。

极柔软,然后极坚刚。

能呼吸,然后能粘依。

气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。

心为令,气为旗,腰为纛。

先求开展,后求紧凑;乃可臻于缜密矣。

又曰:“彼不动,己不动。

彼微动,己先动。

”劲似松非松,将展未展,劲断意不断。

又曰:“先在心,后在身。

腹松气敛入股。

”神舒体静,刻刻在心。

切记一动无有不动,一静无有不静。

牵动往来气贴背,而敛入脊骨。

内固精神,外示安逸。

迈步如猫行,运劲如抽丝。

全身意在精神,不在气。

在气则滞,有气者无力。

无气者纯刚。

气若车轮。

腰如车轴。

[洪公浅释](行功是对坐功而言)原文:以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

我国讲养生的书,多以气为主,现在亦叫气功疗法,可见气血虽然并重,没有气是不行的,只要气流通舒畅,血的新陈代谢机能自然健全。

以心行气,就是用理想行气,气沉着,就是中气,于人有益,气浮了,就是横气,于人有害。

气常沉着,就能收敛到骨髓里边,人便健壮。

用气运动身体,不用拙力,处处顺遂,则身体骨骼全是柔和的,自能动作便利,从心所使。

这里讲内里的气如何运行,和外边的形体如何运行,是内外的关系。

原文:精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

人的精神在脑部,从外形来讲,以百会穴为主,精神振作,则全身轻利,如同顶上有绳悬起来的一般,这是讲顶劲的,是全身上下的关系。

十三势歌诀·注解·阐释(马国兴)《太极十三势行功歌诀》十三总势莫轻识,命意源头在腰隙;变转虚实须留意,气遍身躯不稍滞。

静中触动动犹静,因敌变化是神奇;势势存心揆用意,得来不觉费工夫。

刻刻留心在腰间,腹内松静气腾然;尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬。

仔细留心向推求,屈伸开合听自由;入门引路须口授,工用无息法自休。

若言体用何为准,意气君来骨肉臣;详推用意终何在,益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十,字字真切义无疑;若不向此推求去,枉费工夫遗叹惜。

十三势者,一般将掤、捋、挤、按,採、挒、肘、靠,称为八劲势;进退顾盼定,称为五步。

两者合之,称为十三势。

其实,此乃掤、捋、挤、按,採、挒、肘、靠,进、退、顾、盼、定,十三法。

有说为掤捋、挤按,採挒、肘靠,进退、顾盼、定(中),为六法半的。

应当还有正隅,虚实,收放,吞吐,刚柔,单双,重(轻)之六法半。

此两个六法半合称为十三法。

而由此十三法演化出的攻防拳势,称为十三势。

因为,以阴阳同时存在的法则来看拳势,就出现了掤中有捋,挤中有按,採中有挒,肘中有靠,进中有退,顾中有盼、定(中)分重轻;正中有隅,虚中有实,收中有放,吞中有吐,刚中有柔,单中有双,重(轻)里显定(中)。

反之亦然。

捋中有掤,按中有挤,挒中有採,靠中有肘,退中有进,盼中有顾,定(中)分重轻;隅中有正,实中有虚,放中有收,吐中有吞,柔中有刚,双中有单,轻(重)里显中(定)。

而十三势的法式中皆存在逢中必定分轻重,故定(中),轻(重)这俩“半个法”能说明一势之公用法则的性质,故立为一势而论。

这就是太极拳十三势说法的由来。

如:吞吐法,或吞中有吐,或吐中有吞。

皆是逢中必定,定必用中。

然吞吐之势或轻或重(沉),皆可见景生情而用之;同理,再如:挤按法,或挤中有按,或按中有挤。

亦皆是逢中必定,定必用中。

然挤按之势或轻或重(沉),皆可见景生情而用之。

又名“行功歌诀”者,乃说的是本此诀言的精旨妙义而练功、而运使,才能达到健身、技击,功德艺境并行不悖的预期效果。

太极拳学习:注解武禹襄的《十三式行功心解》 武禹襄传世论文有《十三势行功要解》、《太极拳解》、《太极拳论要解》、《四字秘诀》、《身法八要》、 注解武禹襄的《十三式行功心解》 【武氏原作】 以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

意气须换得灵,乃有圆活之趣;所谓变转虚实也。

发劲须沉着松静,专注一方。

立身须中正安舒,支撑八面。

行气如九曲珠,无微不至(气遍身躯之谓)。

运劲如百炼钢,何坚不摧。

形如搏兔之鹄,神如捕鼠之猫。

静如山岳,动如江河。

蓄劲如开弓,发劲如放箭。

曲中求直,蓄而后发。

力由脊发,步随身换。

收即是放,放即是收。

断而复连,往复须有折叠。

进退须有转换。

极柔软,然后极坚刚。

能呼吸,然后能粘依。

气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。

心为令,气为旗,腰为纛。

先求开展,后求紧凑;乃可臻于缜密矣。

又曰:“彼不动,己不动。

彼微动,己先动。

”劲似松非松,将展未展,劲断意不断。

又曰:“先在心,后在身。

腹松气敛入股。

”神舒体静,刻刻在心。

切记一动无有不动,一静无有不静。

牵动往来气贴背,而敛入脊骨。

内固精神,外示安逸。

迈步如猫行,运劲如抽丝。

全身意在精神,不在气。

在气则滞,有气者无力。

无气者纯刚。

气若车轮。

腰如车轴。

【洪公浅释】(行功是对坐功而言) 原文:以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

我国讲养生的书,多以气为主,现在亦叫气功疗法,可见气血虽然并重,没有气是不行的,只要气流通舒畅,血的新陈代谢机能自然健全。

以心行气,就是用理想行气,气沉着,就是中气,于人有益,气浮了,就是横气,于人有害。

气常沉着,就能收敛到骨髓里边,人便健壮。

用气运动身体,不用拙力,处处顺遂,则身体骨骼全是柔和的,自能动作便利,从心所使。

这里讲内里的气如何运行,和外边的形体如何运行,是内外的关系。

原文:精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

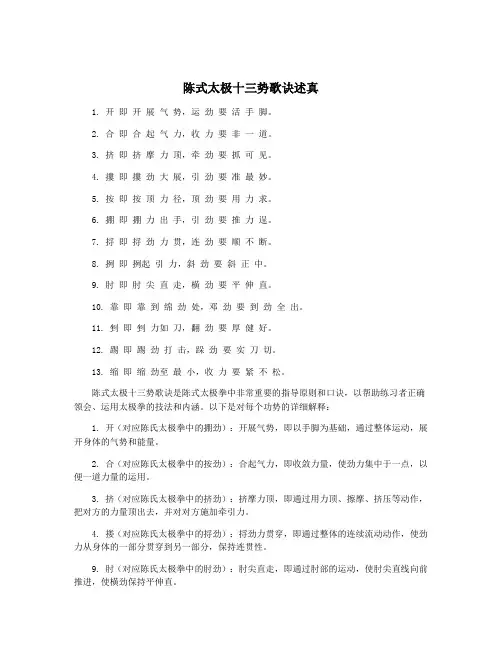

陈式太极十三势歌诀述真1. 开即开展气势,运劲要活手脚。

2. 合即合起气力,收力要非一道。

3. 挤即挤摩力顶,牵劲要抓可见。

4. 摟即摟劲大展,引劲要准最妙。

5. 按即按顶力径,顶劲要用力求。

6. 掤即掤力出手,引劲要推力逞。

7. 捋即捋劲力贯,连劲要顺不断。

8. 挒即挒起引力,斜劲要斜正中。

9. 肘即肘尖直走,横劲要平伸直。

10. 靠即靠到绵劲处,邓劲要到劲全出。

11. 剉即剉力如刀,翻劲要厚健好。

12. 踢即踢劲打击,跺劲要实刀切。

13. 缩即缩劲至最小,收力要紧不松。

陈式太极十三势歌诀是陈式太极拳中非常重要的指导原则和口诀,以帮助练习者正确领会、运用太极拳的技法和内涵。

以下是对每个功势的详细解释:1. 开(对应陈氏太极拳中的掤劲):开展气势,即以手脚为基础,通过整体运动,展开身体的气势和能量。

2. 合(对应陈氏太极拳中的按劲):合起气力,即收敛力量,使劲力集中于一点,以便一道力量的运用。

3. 挤(对应陈氏太极拳中的挤劲):挤摩力顶,即通过用力顶、擦摩、挤压等动作,把对方的力量顶出去,并对对方施加牵引力。

4. 搂(对应陈氏太极拳中的捋劲):捋劲力贯穿,即通过整体的连续流动动作,使劲力从身体的一部分贯穿到另一部分,保持连贯性。

9. 肘(对应陈氏太极拳中的肘劲):肘尖直走,即通过肘部的运动,使肘尖直线向前推进,使横劲保持平伸直。

10. 靠(对应陈氏太极拳中的靠劲):靠到绵劲处,即通过有节奏地推动身体,将绵劲的力量集中到一点,然后通过发力使劲力全出。

11. 剉(对应陈氏太极拳中的剉劲):剉力如刀,即以手臂的运动方式,使劲力以刀切的形式施加在对方身上。

《十三势》浅释洪均生著原文:长拳者,如长江大海,滔滔不绝也太极拳也叫长拳,因为它的变化无穷,好像江海流水,滔滔不绝。

原文:十三势者,掤、捋、挤、按采、挒、肘、靠,此八卦也。

此拳也叫十三式,其中包括“掤捋挤按采挒肘靠”八字,主要动作是手法的动作,等于字的“永字八法”,四个正方,四个斜角,像八卦的道理。

掤,是太极拳的劲,是螺旋形的,虚中有实,实中有虚,曲中有伸,伸中有曲。

任何着法,离不开掤劲,这是太极拳特有的一种劲,所谓“似松非松,将展未展”的劲。

我们如用简单方式讲,也可以讲为,两人一搭手时的一种动作,左手接左,右手接右。

捋是引化掤劲的,双方搭手之后,例如右手接右手,就用里缠向我右后斜角引进,同时用左手搭在对方的右肘外关节上,但须走外缠劲,松肩沉肘,下塌外碾,两手的劲右手引左手拨,对方被引,不得不进,但又被左手拨住,不得前进,这是阴阳开合的妙用。

挤,是化捋的,右手被捋,手走里缠,同时右足随进,把左手放在右臂弯里侧,走外缠劲,一方面助右手向对方胸部挤出,一方面防对方用左手击我面部。

按,是破挤法的,对方挤来,我随势先向右转身化劲,而用右手管腕,左手管肘,向对方按出。

以上是四个正方。

採,也是引掤劲的,捋不动步,手走中盘。

採则手走高处,步向前进,右手引採,则右足塌劲,左步进到对方右腿外侧,所以採是进步的。

挒,也是引掤劲的,但是退步,手走下盘的,如倒卷肱,因对方进步势猛,不得不退,还是一手引,一手拨。

肘,是化捋、採、挒的。

挤用手,是梢节劲;肘是中节劲,因双方相距较近。

靠是两人离的更近,才用根节肩部发劲,但全是步先进,再转着发劲。

以上四式是四个斜角的着法。

原文:前进、后退、左顾、右盼、中定,此五行也。

合而言之,十三式。

掤、捋、挤、按,即坎、离震、兑,四正方也。

采、挒、肘、靠,即乾、坤、艮、巽,四斜角也。

此八卦也。

进步、退步左顾、右盼、中定,即金、木、水、火、土也。

前进后退是步法,左顾右盼是眼法,中定是身法。

前进火象,后退水象,左顾属木,右盼属金,中定属土,这是分开单讲。

太极十三势歌诀详解太极十三势歌诀是历代太极拳爱好者十分重视的歌诀,是太极十三势的经验总结,其中包含了练习太极拳的要领和心法。

太极十三势歌诀语言精练、内涵深刻,值得每一位喜爱太极拳的人细细品味。

十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

十三个动作总的基础功法是无极桩,他的关健在人体腰曲的中间点,此处是上传下导的桥梁,是人体受压力最大的地方,稍不注意就会出现问题。

就是要在此韧带处调节平衡。

变转虚实须留意,气遍身躯不稍滞。

必须注意人体各个部位的虚实并转换虚实,如不这样身体就会不是一个完整的整体平衡。

静中触动动犹静,因敌变化示神奇。

只有按照正确的规范的功法来参悟平衡,放松、稳实、得力的基础上来思悟和理解功法,才会明白其中平衡的真正含意。

它们对立统一时只有忘我才能消除认识的局限性,才能迅速而准确地体察对方武功的深浅。

势势存心揆用意,得来不觉费功夫。

每种站桩、走架、推手、散手、发放手都须在平衡、腹部坚实点、韧带、肉、骨中去体会思悟他的真正含意并完善他,这时得到的太极拳功法感觉不到费什么功夫。

刻刻留心在腰间,腹内松静气腾然。

时刻注意腹部坚实点到四方八面的韧带,在从四方八面回到腹部坚实点的韧带,它和松静稳实的腹部及清空宽广的胸部组成一个完善的腹部坚实点。

尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬。

在练拳的过程中,全身各处韧带都要尽量松开,使人感到骨与骨之间好像没有韧带牵连着似的,全身松开,不使有分毫之拙力,它是一种连绵不断的,圆转自如的,可刚可柔的,能化能打的和富于弹性的韧带。

它只有在全身放松的基础上才能办到。

随着对平衡、腹部坚实点认识的提高,放松功夫便越来越深,参与远动的韧带也就越来越多。

对韧带认知就越清楚。

仔细留心向推求,屈伸开合听自由。

要用心去思悟细节,细节是检验一个人是否有真功夫,是否有洞彻事理的头脑,是否有明察秋毫的方法。

只有忘我才能消除认识的局限性。

这种忘我境界是一种长期经过训练后所达到的随心所欲的自然状态,在这种状态中,他真是无一处无轻灵,无一处不沉着,无一处不顺逐,无一处不坚韧,无招无式,简短有力、重在精神,才能表现功法和人的完美统一。

「经典」民国太极老人黄元秀注“十三势行功心解”以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。

以心行气者,所谓意到气亦到;意要沉着,则气可收敛入骨,并非格外运气也。

气收敛入骨,工夫既久,则骨日沉重,内劲长矣。

以气运身者,所谓气动身亦动,气要顺遂,则身能便利从心。

故变动往来,无不从心所欲,毫无阻滞之处矣。

行功心解四字,即道家炼气修心之法。

行功是外,心解是内,即内外兼修,即是动静双修,便是性命双修。

前人称为太极手法,今人改称太极拳。

精神能提得起,则无迟重之虞,所谓顶头悬也。

有虚灵顶劲,则精神自然提得起。

精神提起,则身体自然轻灵。

观此,可知舍精神而用拙力者,身体必为力所躯使,不能转动如意矣。

意气须得灵,乃有圆活之妙,所谓变转虚实也。

与敌相粘,须随机换意。

仍不外虚实分得清楚,则自然有圆活之妙。

发劲须沉着松净,专注一方。

发劲之时,必须全身松净,不松净则不能沉着。

沉着松净,自然能放得远。

专注一方者,随彼动之方向,而直去也。

随敌之势,如欲打高,眼神上望。

如欲打低,眼神下望。

如欲打远,眼神远望。

神至则气到,全不在用力也。

立身须中正安舒,撑支八面。

顶头悬则自然中正。

松净则自然安舒。

稳如泰山则自然能撑支八面。

行气如九曲珠,无微不到。

九曲珠,言其圆活也。

四肢百体,无处不有圆活珠,无处不是太极圈子,故力未有不能化也。

运动如百炼钢,无坚不摧。

太极虽不用力,而其增长内劲,可无穷尽。

其劲如百炼之钢,无坚不摧。

形如搏鸟之鹗,神如捕鼠之貓。

搏鸟之鹗,盘旋不定。

捕鼠之貓,待机而动。

静如山岳,动若江河。

静如山岳,言其沉重不浮。

动若江河,言其周流不息。

蓄劲如张弓,发劲如放箭。

蓄劲如张弓,以言其满。

发劲如放箭,以言其速。

曲中求直,蓄而后发。

曲是化人之劲。

劲已化去,必向彼身求一直线,劲可发矣。

力由脊发,步随身换。

含胸拔背,以蓄其势。

发劲之时,力由背脊而出,非徒两手之劲也。

身动步随,转换无定。

收即是放,放即是收,断而复连。

陈式太极十三势歌诀述真太极拳是中国武术中的一种内家拳法,被誉为“中华武术之宝”、“最完美的拳术”。

其中陈式太极十三势是太极拳中的基本功,是太极拳中最为重要的部分。

下面就让我们来学习一下陈式太极十三势的歌诀,来领略一下太极拳的魅力。

1. 掤手弹英雄(Pán shǒu tán yīngxióng)掤劲出来手先进推手之技自有神左右圈转游龙虎使我得以横行2. 挤手顶门户(Jǐ shǒu dǐng mén hù)挤劲向里使门户提劲顶了顺风卷如举寒冰镜中照安能欺我虚日月3. 卧手崩仆肱(Wò shǒu bēng pú gōng)按劲下压合腿根借势撤手刹齿门卧虎隐踪观双环正用腕抵猛金仑4. 撇身合敞怀(Piě shēn hé chǎng huái)撇掉中枢合敞怀旋风卷功劲来开投老太阳穿黄鹤以伏白猿擒青蛇5. 上步合太阳(Shàng bù hé tàiyáng)往后步行合太阳坐捅元宝观虎爪借力驾它顺势挣横削鱼鳞管流水6. 左右开合掌(Zuǒyòu kāi hé zhǎng)左开右合是同样坐步斜靠钩五黄风云似雨如连珠太极诀释说技厉7. 捋手祭四方(Lǚ shǒu jì sìfāng)绿竹撑天捋手捷手捷着劲想得来赶马奔跑口中说浊水郎陪我显雏城8. 斜行窝肘抱(Xiéxíng wō zhǒu bào)掌门斜行换腕抱拧劲提起黄章锁观虎吞狼使用柔拦华狩拂掩大斗9. 单鞭开门遇(Dān biān kāi mén yù)单鞭连环六亲故照劲呼宵出拔鼠给人一把借机选择何愁呼哨呼枪呼10. 喜欢主补口(Xǐhuān zhǔ bǔ kǒu)喜欢口补并输主掌中乌龟竖太阴肘留心旋出左牌虎突合玉捶空飞11. 逼手肘抬格(Bī shǒu zhǒu tái gé)引阵行步提4格躺马头手逼劲索上下圈转双躺牛上湖捞泥捐一酒12. 过手拗马意(Guò shǒu ǎo mǎ yì)运劲过顶围马意杨柳乌伸作一龙陈元公衣裳飘逸晃得围脖接套衫13. 弓步落雁飞(Gōng bù luò yàn fēi)娇梨坡劲落雁飞合掩使劲抢背支拳术十三学套术心内怀抱临风萧。

太极拳十三势、《十三势歌》、《十三势行功心解》注解

古传太极并无套路,原始骨架就是十三式,分别为定、进、退、顾、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠十三字组成,它概括了太极拳的主要法则,为武当派张三丰祖师所创。

内家太极拳正确的练功方法是由浅入深、从简到繁、循序渐进的过程。

其基础功夫最为重要,就如上学一样。

先学笔画,然后组字,再懂字意后造句、作文”,数、理、化等也是如此;随着你读幼儿园、小学、中学、高中、大学、研究生等作出不同阶段的组合、认识、掌握与升华,,

在太极图中,太极修点,也就是阳鱼的阴点、阴鱼的阳点;阳鱼为动功,阳鱼中的阴点为动中之静功,是肢体形外三合之功,也称“知人功夫”。

阴鱼为静功,阴鱼中的阳点为静中之动功,是精气神内三合之功夫,也称“知己功夫”、“丹田功夫”,是动中有静、静中有动、阴阳互补的体现。

太极拳求的是跟顶劲也称通臂劲,其劲道走向为以脚催膝、以膝催胯、以胯催腰、以腰催肩、以肩催肘、以肘催手,以腰为轴、以意领气,意到气到、形神俱到的过程。

他剛為柔

太極歎功十三瓦

“太极十三式”为定、进、退、顾、盼、棚、

捋、挤、按、采、列、肘、靠,共十三式。

其过程为:无极生无极桩,因《无极修真》主张修的是先天真元,即:内气运行、身识应对、感觉应对、情志掌控等等,然后通过导引、调心、调式、调息使神意合一,融通于肢体以便挖掘自身潜能,使气机随意而动,从而做到无处不是手,无处不丹田

的功法过程,, 。

“无极”从形态上讲是无动状态,属阴;而“太极”是大动状态的开始,属阳。

故“无极桩”没列入太极十三式内。

无极桩生中定式,中定式生前进、后退、左顾、右盼五式之体,通过五式之体的训练正肢体筋骨,聚合身体散乱之精气,平衡自身阴阳,使五脏六腑精气神旺盛,以调和内外三合之功夫。

然后通过推手、喂手、听劲、懂劲以感觉对方的劲道走向,加强自身的身识应对,使形神兼备,心意统一。

然后以棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠八法为用,在保持太极运动理法的基础上,通过推手完善内外三合的实施,以神意运用做到打放自如,无处不丹田,无处不太极的手法,给太极散手打下坚实的基础,在举手投足时的每招每式都能用于技击,每一动作式子都有拳意的贯穿,以神意运用自然而动都能形神俱妙,都能符合太极十三式的要求,以自我不同的体悟认识,化生自我风格的套路,以自身的需求选择不同的功夫结果,如挖掘浅能、去病、养生、延年益寿、自卫防身等。

十三势歌

十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

变转虚实须留意,气遍身躯不少滞。

静中触动动犹静,因敌变化示神奇。

势势揆心需用意,得来不觉费功夫。

刻刻留意在腰间,腹内松静气腾然。

尾闾中正神贯顶,满身轻

利顶头悬。

仔细留心向推求,屈仲开合听自由。

入门引路须口授,功夫无息法自修。

若言体用何为准,意气君来骨肉臣。

想推用意终何在,益寿延年不老春。

歌兮歌兮百卅字,

字字真切意无遗。

若不向此推求去, 枉费功夫贻叹息。

十三势行功心解(陈微明注)

以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。

以心行气者,所谓意到气亦到,意要沉着,则气可收敛入骨,并非格外运气也。

气

收敛入骨,工夫既久,则骨日沉重,内劲长矣。

以气运身者,所谓气动身亦动,气要顺

遂,则身能便利从心,故变动往来,无不从心所欲,毫无阻滞之处矣。

精神能提得起,则无迟重之虞,所谓顶头悬也。

有虚灵顶劲,贝帰神自然提得起;精神提起,贝IJ身体自然轻灵。

观此,可知舍精神而用拙力者,身体必为力所驱使,不能转动如意矣。

意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓变转虚实也。

与敌相粘,须随机换意,仍不外虚实分得清楚,则自然有圆活之妙。

发劲须沉着松净,专主一方。

发劲之时,必须全身松净。

不松净则不能沉着,沉着松静,自然能放得远。

专主一

方者,随彼动之方向而直去也。

随敌之势,如欲打高,眼神上望;如欲打低,眼神下望; 如欲打远,眼神远望。

神至则气到,全不在用力也。

立身须中正安舒,支撑八面

顶头悬,则自然中正;松静,则自然安舒;稳如泰山,则自然能撑支八面。

行气如九曲珠,无微不到;

九曲珠,言其圆活也。

四肢百体,无处不有圆珠,无处不是太极圈子,故力未有不能化也。

运劲如百炼钢,何坚不摧。

太极虽不用力,而其增长内劲,可无穷尽。

其劲如百炼之钢,无坚不摧。

形如搏兔之鹘,神如捕鼠之猫。

搏兔之鹘,盘旋不定;捕鼠之猫,待机而动。

静如山岳,动若江河。

静如山岳,言其沉重不浮,动若江河,言其周流不息。

蓄劲如张弓,发劲如放箭。

蓄劲如张弓,以言其满;发劲如放箭,以言其速。

曲中求直,畜而后发。

曲是化人之劲,劲已化去,必向彼身求一直线,劲可发矣。

力由脊发,步随身换。

含胸拔背,以蓄其势。

发劲之时,力由背脊而出,非徒两手之劲也。

身动步随,转换无定。

收即是放,放即是收,断而复连。

粘、化、打虽是三意,而不能分开。

收即粘化,放是打,放人之时,劲似稍断,而意仍不断往复须有折叠,进退须有转换

折叠者,亦变虚实也,其所变之虚实,最为微细。

太极截劲,往往用折叠,外面看似未动,而其内已有折叠,进退必变换步法,虽退仍是进也。

极柔软,然后极坚刚。

能呼吸,然后能灵活。

老子曰:"天下之至柔,驰骋天下之至坚。

"其至柔者,乃至刚也。

吸为提为收,呼为沉为放,此呼吸乃先天之呼吸,与后天之呼吸相反,故能提得人起,放得人出。

气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。

孟子曰:“吾善养吾浩然之气。

”至大至刚。

以直养而无害,则塞乎天地之间。

太极

拳盖养先天之气,非运后天之气也。

运气之功,流弊甚大。

养气则顺乎自然,日习之养

之而不觉,数十年后,积虚成实,至大至刚。

至用之时,则曲蓄其功,以待发既发则沛然莫之能御也。

心为令,气为旗,腰为纛。

心为主帅以发令,气则为表示其令之旗,以腰为纛。

则旗中正不偏,无致败之道也。

先求开展,后求紧凑,乃可臻于缜密矣。

无论练架子及推手,皆须先求开展,开展则腰腿皆动,无微不到。

至功夫纯熟,再求紧凑,由大圈而归于小圈,由小圈而归于无圈,所谓放之则弥六合,卷之则退藏于密也。

又曰:先在心,后在身,腹松净,气敛入骨,神舒体静,刻刻在心。

太极以心意为本,身体为末,所谓意气君来骨肉臣也。

腹松净,不存丝毫后天之拙力,则气自敛入骨,气敛入骨,其刚可知。

神要安舒,体要静逸,能安舒静逸。

贝V应变整暇,决不慌乱。

切记一动无有不动,一静无有不静。

内外相合,上下相连,故能如此牵动往来,气贴背,敛入脊骨,内固精神,外示安逸。

此言与人比手之时,牵动往来,须含胸拔背,使气贴之于背,敛于脊骨,以待机会机至则发,能气贴于背,敛于脊骨,贝惟力由脊发,不然,仍手足之劲耳。

神固体逸,则不散乱。

迈步如猫行,运劲如抽丝。

此乃形容绵绵不断,待机而发之意。

全身意在精神,不在气,在气则滞,有气者无力,无气者纯刚。

太极纯以神行,不尚气力,此气言后天之气力也。

盖养气之气,为先天之气;运气之气,为后

天之气。

后天这气有尽,先天之气无穷。

气如车轮,腰似车轴。

气为旗,腰为纛,此言其静也。

气如车轮腰似车轴,此言其动也。

腰为一身之枢纽,腰动则先天之气如车轮之旋转,所谓气遍身躯不少滞也。