太极拳十三势行功心解

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:4

《太极拳十三势行功心解》告诉我们什么(一)本文首发于今日头条之允升园清代著名武术家苌乃周先生言:学拳宜明其理,传其神,顾其名,思其形,方能精妙入细。

太极拳十三势行功心解,是太极拳界公认的拳论之一。

在现在极少见到的杨氏太极拳宗师杨澄甫所著的《太极拳使用法》一书中,澄甫公对此专门注解,并作为“王宗岳原序”视之。

著名太极拳家陈炎林所著的《太极拳刀剑杆散手合编》一书,也收录此拳论。

研读此太极拳论,虽然简单易解,但是真正体悟上身确是不容易。

我对此拳论的体悟,也是时断时续地时有所得。

特别是自己“龙虎劲”的骨架基本形成之后,回过头来再体悟此拳论,甚是敬佩前人的太极智慧。

前段时间,陆陆续续和拳友分享了一些体悟。

应拳友相邀,形成文章合集,以便于拳友参阅。

一、气敛入骨的关键所在是什么?十三势行功心解曰:以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。

杨澄甫先生注解: 心为精神意气之总称,乃指走架时一拳一动以精神为主动,驱使其气,即每一开合之,开时必须直行之,则自然沉著而有缠劲,其气就自然而收敛入骨髓矣。

用功既久,气能随意而运动,则身之运动,为意之运行,其根乃在心(精神意气)因以心行其气也,所有屈伸起落,务须曲线缓和,毋使身用内发生稜角之病,是之为顺遂,如此则身可从气,而气可从心矣。

我的行拳体悟体悟有四:之一。

关于行功心解的释义,太极老人黄元秀先生的理解也是非常中肯。

他说:“行功心解四字,即道家炼气修心之法。

行功是外,心解是内,即内外兼修,即是动静双修,便是性命双修。

前人称为太极手法,今人改称太极拳。

”何谓心解?我查了查字典,即心中领会的意思。

之于太极拳,我们关键要领会什么?四个字,动静双修。

之二。

肾主骨,肾充则骨强。

静养肾,心静才会让肾气充足。

进而,心火下降、肾水上升,水火既济,达到阴阳调和、水火相容的平衡关系。

若如此,“精神内守,病安从来?”生活中,烦躁是肾的克星。

为什么肾虚的人脾气大,容易发火,情绪不稳定?心火和肾水阴阳失去调和所致。

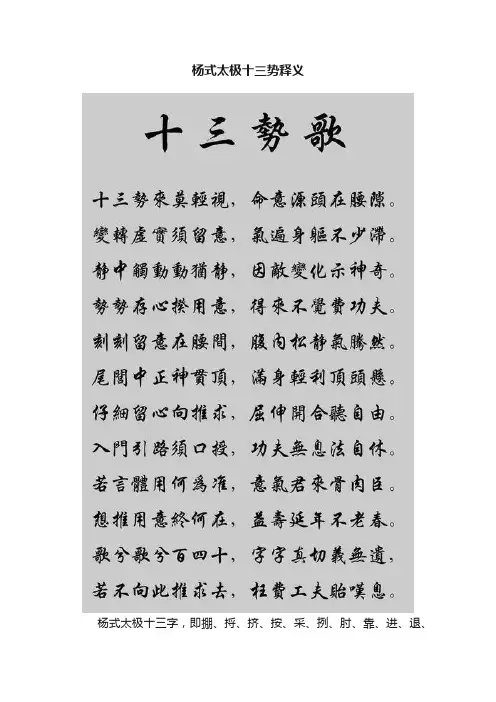

王宗岳的太极秘籍《十三势行功歌诀》详解一、《十三势行功歌诀》——王宗岳十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

变转虚实须留意,气遍身躯不稍痴。

静中触动动犹静,因敌变化是神奇。

势势存心揆用意,得来不觉费工夫。

刻刻留心在腰间,腹内松静气腾然。

尾闾正中神贯顶,满身轻利顶头悬。

仔细留心向推求,屈伸开合听自由。

入门引路须口授,工用无息法自修。

若言体用何为准?意气君来骨肉臣。

详推用意终何在?益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十,字字真切意无疑。

若不向此推求去,枉费功夫遗叹息!二、王宗岳简介王宗岳,字林贞,号净贞,生活于明朝万历年间,山西人(传说为山西太谷县小王堡村人。

据李亦畬手书《太极拳谱》之《山右王宗岳太极拳论》记载,说明王宗岳为山西人无疑)。

内家拳名家,精通拳法、剑法、枪法,对拳术颇有研究。

史书对其记载甚少,现今资料,多为后人传说和考证,生平、籍贯说法不一。

本文介绍,是参照百度百科所写。

三、王宗岳《十三势行功歌诀》释义《十三势行功歌诀》为明王宗岳所著,相传王宗岳著之太极拳论共有四篇,除《十三势行功歌诀》外,尚有《王宗岳拳论》、《十三势》及《打手歌》。

字义:十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

十三总势莫轻视之“十三势”,指“掤、捋、挤、按、採、挒、肘、靠”八个手法,及“进、退、顾、盼、中定”五个步法。

命意源头在腰隙之“命意”,指思维。

“腰隙”之“隙”,指腰间部位。

全句之意为太极这十三总势,决不可轻视,更不可等闲视之,因为他的源头在腰间这个部位。

【论述】其实八门五法决不可轻视,它的精华之处在腰际,因为太极拳的起始动作在腰,其它的手部动作,则随腰之转动而动。

医书《内经》有言:“腰为肾之府,旋转不能,肾将惫矣”。

肾主骨,主人体之精门机能,久练腰肾,必能强筋健骨,增进骨质密度,故勤练太极拳对肾脏之保健有一定之功效。

若腰部活动不能,则肾必疲惫,人必体衰垂危。

清武禹襄著之《太极拳解》曾言:“气如车轮,腰如车轴”,其意为气如车轮,循环不息,腰如车轴,带动身臂之转动。

《十三势行功心解》以心行气。

务令沉着。

乃能收敛入骨。

以气运身。

务令顺遂。

乃能便利从心。

精神能提得起。

则无迟重之虞。

所谓顶头悬也。

意气须换得灵。

乃有圆活之趣。

所谓变动虚实也。

发劲须沉着松净。

专主一方。

立身须中正安舒。

支撑八面。

行气如九曲珠。

无往不利。

(气遍身躯之谓)运劲如百炼钢。

何坚不摧。

形如搏兔之鹄。

神如捕鼠之猫。

静如山岳。

动若江河。

蓄劲如开弓。

发劲如放箭。

曲中求直。

蓄而后发。

力由脊发。

步随身换。

收即是放。

断而复连。

往复须有摺叠。

进退须有转换。

极柔软。

然后极坚刚。

能呼吸。

然后能灵活。

气以直养而无害。

劲以曲蓄而有余。

心为令。

气为旗。

腰为纛(dào)。

先求开展。

后求紧凑。

乃可臻于缜密矣。

又曰。

先在心,后在身。

腹松。

气敛入骨。

神舒体静。

刻刻在心。

切记一动无有不动。

一静无有不静。

牵动往来气贴背。

敛入脊骨。

内固精神。

外示安逸。

迈步如猫行。

运劲如抽丝。

全神意在精神。

不在气。

在气则滞。

有气者无力。

无气者纯刚。

气若车轮,腰如车轴。

王宗岳《十三势行功歌》(生卒年代不详,清咸丰二年,同《太极拳论》一并发现于河南舞阳县盐店。

残抄本见《太极拳谱---- 清代王宗岳拳谱》)十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

变转虚实须留意,气遍身躯不稍滞。

静中触动动犹静,因敌变化示神奇。

势势存心揆用意,得来不觉费工夫。

刻刻留心在腰间,腹内松净气腾然。

尾闾中正神贯顶,满身轻利头顶悬。

仔细留心向推求,屈身开合听自由。

入门引路须口授,功夫无息法自修。

若言体用何为准,意气君来骨肉臣。

想推用意终何在,益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十,字字真切义无遗。

若不向此推求去,枉费功夫贻叹息。

《十三势行功歌》据说是武禹襄发现在舞阳县盐店,一说是武禹襄得自赵堡镇陈清平。

作者不一定就是王宗岳,也可能是张三丰。

《十三势行功心解》(作者不详。

该篇是清代王宗岳太极拳谱一书的序文,有可能是杨澄甫弟子陈微明根据武禹襄的“十三势行功要解”“太极拳解”“太极拳要论”改写而成。

太极拳十三势、《十三势歌》、《十三势行功心解》注解古传太极并无套路,原始骨架就是十三式,分别为定、进、退、顾、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠十三字组成,它概括了太极拳的主要法则,为武当派张三丰祖师所创。

内家太极拳正确的练功方法是由浅入深、从简到繁、循序渐进的过程。

其基础功夫最为重要,就如上学一样。

先学笔画,然后组字,再懂字意后造句、作文……,数、理、化等也是如此;随着你读幼儿园、小学、中学、高中、大学、研究生等作出不同阶段的组合、认识、掌握与升华……在太极图中,太极修点,也就是阳鱼的阴点、阴鱼的阳点;阳鱼为动功,阳鱼中的阴点为动中之静功,是肢体形外三合之功,也称“知人功夫”。

阴鱼为静功,阴鱼中的阳点为静中之动功,是精气神欧阳与创编内三合之功夫,也称“知己功夫”、“丹田功夫”,是动中有静、静中有动、阴阳互补的体现。

太极拳求的是跟顶劲也称通臂劲,其劲道走向为以脚催膝、以膝催胯、以胯催腰、以腰催肩、以肩催肘、以肘催手,以腰为轴、以意领气,意到气到、形神俱到的过程。

“太极十三式”为定、进、退、顾、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠,共十三式。

其过程为:无极生无极桩,因《无极修真》主张修的是先天真元,即:内气运行、身识应对、感觉应对、情志掌控等等,然后通过导引、调心、调式、调息使神意合一,融通于肢体以便挖掘自身潜能,使气机随意而动,从而做到无处不是手,无处不丹田的功法过程……。

“无极”从形态上讲是无动状态,属阴;而“太极”是大动状态的开始,属阳。

故“无极桩”没列入太极十三式内。

无极桩生中定式,中定式生前进、后退、左顾、右盼五式之体,通过五式之体的训练正肢体筋骨,聚合欧阳与创编身体散乱之精气,平衡自身阴阳,使五脏六腑精气神旺盛,以调和内外三合之功夫。

然后通过推手、喂手、听劲、懂劲以感觉对方的劲道走向,加强自身的身识应对,使形神兼备,心意统一。

然后以棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠八法为用,在保持太极运动理法的基础上,通过推手完善内外三合的实施,以神意运用做到打放自如,无处不丹田,无处不太极的手法,给太极散手打下坚实的基础,在举手投足时的每招每式都能用于技击,每一动作式子都有拳意的贯穿,以神意运用自然而动都能形神俱妙,都能符合太极十三式的要求,以自我不同的体悟认识,化生自我风格的套路,以自身的需求选择不同的功夫结果,如挖掘浅能、去病、养生、延年益寿、自卫防身等。

杨式太极十三势释义杨式太极十三字,即掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠、进、退、顾、盼、定。

掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠是太极拳八种基本手法,进、退、顾、盼、定则是太极拳基本身法步法,合称之为“十三法”,所以又叫“太极十三法”。

由于每一太极拳势都含有十三法,又称为太极十三势。

由此说来,太极十三字是演练太极拳的核心,我们修炼太极拳的同仁都要理解和掌握它的真正含义;同时,掌握了太极拳十三字,我们可以演练出许许多多地劲法来,也可以此来判断我们演练拳势的正确与否。

一、掤劲掤为八法之首。

杨澄甫先生在《太极拳体用全书》(以下简称《体用全书》)中是这样论述的,“掤法向外,架御敌人之按手,使不得按至胸腹贴近……掤字,最忌板滞,又忌迟重。

板者,不知自己之运动。

滞者,不知敌人之取舍,既不知己,又不知彼。

则不成其为掤手矣。

迟重者,必以力御人,便成死手。

非太极拳家之所取也。

必曰掤者,粘也非抗也。

手向外掤,意欲粘回,又不使自己之掤手与胸部贴近。

得化劲全赖转腰。

一转腰则我之掤势已成矣”。

1、掤的基本方法。

杨式掤法,一手横架于自己的胸前约尺许,另一手附于前手的小臂下,以助掤势。

掤手劲点在小臂近腕处。

掤手不可距胸太近。

周有道老师说:“近了叫贴墙,造成颓势被挨打。

”遇到按劲就走了。

掤手也不可太远,远了叫太过,很容易被敌捋采而受制。

2、掤劲含有问劲。

意思是说,以掤劲来问劲。

二人搭手为掤,双手臂接触点以沾粘劲而非顶抗和丢。

为了试探对方劲力的大小,方向及劲路或者引出对方劲力,往往我加大掤劲,以沾粘点听出对方反应,如对方硬撑对抗,我可变捋采;如对方变捋采,我可打挤。

这就是掤劲含有问劲。

李云龙(杨澄甫的徒弟)老师讲:“搭手遇掤问刚柔”。

这就是说,当接住劲后,要能听出对方沉浮、刚柔、滞活及内劲大小等等。

这就叫“行家一出手,便知有没有”,从而制定攻防的战略。

3、掤劲不丢。

练拳时要做到掤劲不丢,中正圆满,是杨式太极拳的一大要领。

只有中正圆满,才可能掤劲不丢。

太极拳学习:注解武禹襄的《十三式行功心解》 武禹襄传世论文有《十三势行功要解》、《太极拳解》、《太极拳论要解》、《四字秘诀》、《身法八要》、 注解武禹襄的《十三式行功心解》 【武氏原作】 以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

意气须换得灵,乃有圆活之趣;所谓变转虚实也。

发劲须沉着松静,专注一方。

立身须中正安舒,支撑八面。

行气如九曲珠,无微不至(气遍身躯之谓)。

运劲如百炼钢,何坚不摧。

形如搏兔之鹄,神如捕鼠之猫。

静如山岳,动如江河。

蓄劲如开弓,发劲如放箭。

曲中求直,蓄而后发。

力由脊发,步随身换。

收即是放,放即是收。

断而复连,往复须有折叠。

进退须有转换。

极柔软,然后极坚刚。

能呼吸,然后能粘依。

气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。

心为令,气为旗,腰为纛。

先求开展,后求紧凑;乃可臻于缜密矣。

又曰:“彼不动,己不动。

彼微动,己先动。

”劲似松非松,将展未展,劲断意不断。

又曰:“先在心,后在身。

腹松气敛入股。

”神舒体静,刻刻在心。

切记一动无有不动,一静无有不静。

牵动往来气贴背,而敛入脊骨。

内固精神,外示安逸。

迈步如猫行,运劲如抽丝。

全身意在精神,不在气。

在气则滞,有气者无力。

无气者纯刚。

气若车轮。

腰如车轴。

【洪公浅释】(行功是对坐功而言) 原文:以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺随,乃能便利从心。

我国讲养生的书,多以气为主,现在亦叫气功疗法,可见气血虽然并重,没有气是不行的,只要气流通舒畅,血的新陈代谢机能自然健全。

以心行气,就是用理想行气,气沉着,就是中气,于人有益,气浮了,就是横气,于人有害。

气常沉着,就能收敛到骨髓里边,人便健壮。

用气运动身体,不用拙力,处处顺遂,则身体骨骼全是柔和的,自能动作便利,从心所使。

这里讲内里的气如何运行,和外边的形体如何运行,是内外的关系。

原文:精神能提得起,则无迟重之虞;所谓头顶悬也。

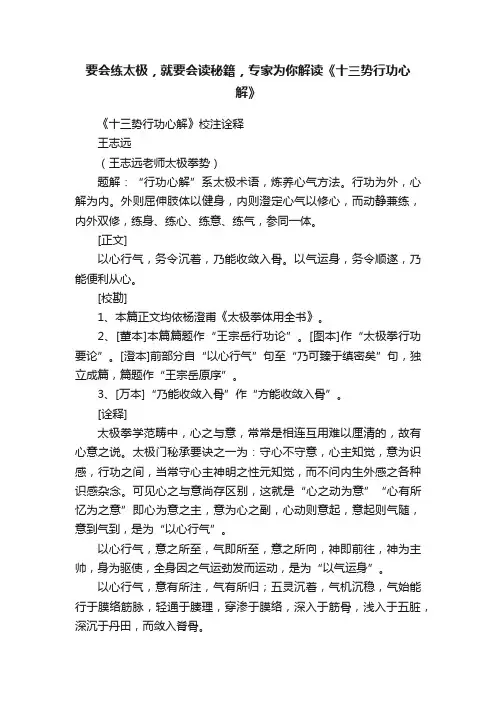

要会练太极,就要会读秘籍,专家为你解读《十三势行功心解》《十三势行功心解》校注诠释王志远(王志远老师太极拳势)题解:“行功心解”系太极术语,炼养心气方法。

行功为外,心解为内。

外则屈伸肢体以健身,内则澄定心气以修心,而动静兼练,内外双修,练身、练心、练意、练气,参同一体。

[正文]以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。

以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。

[校勘]1、本篇正文均依杨澄甫《太极拳体用全书》。

2、[董本]本篇篇题作“王宗岳行功论”。

[图本]作“太极拳行功要论”。

[澄本]前部分自“以心行气”句至“乃可臻于缜密矣”句,独立成篇,篇题作“王宗岳原序”。

3、[万本]“乃能收敛入骨”作“方能收敛入骨”。

[诠释]太极拳学范畴中,心之与意,常常是相连互用难以厘清的,故有心意之说。

太极门秘承要诀之一为:守心不守意,心主知觉,意为识感,行功之间,当常守心主神明之性元知觉,而不问内生外感之各种识感杂念。

可见心之与意尚存区别,这就是“心之动为意”“心有所忆为之意”即心为意之主,意为心之副,心动则意起,意起则气随,意到气到,是为“以心行气”。

以心行气,意之所至,气即所至,意之所向,神即前往,神为主帅,身为驱使,全身因之气运劲发而运动,是为“以气运身”。

以心行气,意有所注,气有所归;五灵沉着,气机沉稳,气始能行于膜络筋脉,轻通于腠理,穿渗于膜络,深入于筋骨,浅入于五脏,深沉于丹田,而敛入脊骨。

以气运身,气贯周身,气动身随;内心澄明,全体松透,气始能顺遂,过三关,行周天,达于四梢,乃能灵活无滞,而从心所欲。

此段以“以心行气”为体,以“以气运身”为用,体用之关键在于“沉着”与“顺遂”,照此参修,不难收“收敛入骨”之效而得内劲;不难获“便利从心”之妙而得轻灵。

[正文]精神能提得起,则无迟重之虞,所谓“顶头悬”也。

意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓“变转虚实”也。

[校勘]1、[姚本]“精神能提得起”无“能”字;“意气须换得灵”无“须”字。

太极十三式行功心解太极十三式行功心解(以心行气.误令沉着。

乃能收敛入骨。

以气云身。

误令顺逐乃能便利从心。

)气之所至。

心与意亦俱至。

是为以心行气.惟心、意、手、足。

均要沉着.则气始可收敛入骨。

气能收敛入骨。

而技艺日精。

并能行气周流全身。

气运全身。

处处需要顺逐。

不可有丝毫阻滞。

明乎此变化从心。

不逾矩焉。

(精神提得起。

则无迟重之虞。

所谓头顶悬也。

意气换得灵。

乃有圆活之妙。

所谓变转虚实也。

)拿住丹田之气。

头顶项竖。

则精神自然提起。

因而动作如意。

绝无迟钝笨重之弊。

是即所谓头顶悬也。

遇敌时。

心意与气劲换得灵通。

自无拙力。

无拙力乃能圆活如意。

既得圆活之妙。

变化转侧。

虚实无不得心应手矣。

(发劲须沉着松净。

专主一方。

立身须中正安舒。

支持八面。

)放劲时须要沉着处处又要松劲。

不许羼杂意念。

而后始净。

意志专一。

无论敌来袭击。

上下前后左右皆能随意应付。

盖我之精神专注。

意与气无不俱到。

头顶项竖。

立身方能中正。

气沉丹田。

百骸自然舒适。

意定桩稳不惟撑持八面已也。

(行气如九曲珠。

无微不到。

运劲如百炼钢。

何坚不摧。

)行气周流全身。

如同串珠。

圆转灵通。

四肢百骸。

虽极微处。

苟心意所注。

未有不立至者。

由脊而颈而颅顶。

回光而下。

由胸降至丹田。

皆太极图也。

太极用内劲。

不尚拙力。

吐放之劲。

似若无力。

实如百炼之钢。

虽至坚极刚。

挡之无不摧折。

(形如抟兔之鹘。

神如捕鼠之猫。

静如山岳。

动若江河。

)动作之形如抟兔之鹰。

旋转无定。

其神意又如擒鼠之猫。

静如试敌。

蓄势待机。

动则一发便至。

静如山岳巍巍不动。

言其沉着结实也。

动若江河。

涨落不时。

言其滔滔不断也。

(蓄劲如张弓。

发劲如放箭。

曲中求直。

蓄而后发。

力由脊发。

步随身换。

)蓄势待敌如拉满弓。

发劲迅速尤如放箭。

我用粘沾以化敌劲。

曰。

曲既已化敌。

乘隙直攻。

是谓曲中求直。

有隙可乘。

蓄劲尽可发出。

松肩含胸。

气贯丹田。

遇敌放手。

其劲由脊背催出。

力贯甲梢。

姿式方向转动步法。

随身变换。

(收既是放。

放既是收。

断而复连。

往复须有折叠。

《十三势》浅释洪均生著原文:长拳者,如长江大海,滔滔不绝也太极拳也叫长拳,因为它的变化无穷,好像江海流水,滔滔不绝。

原文:十三势者,掤、捋、挤、按采、挒、肘、靠,此八卦也。

此拳也叫十三式,其中包括“掤捋挤按采挒肘靠”八字,主要动作是手法的动作,等于字的“永字八法”,四个正方,四个斜角,像八卦的道理。

掤,是太极拳的劲,是螺旋形的,虚中有实,实中有虚,曲中有伸,伸中有曲。

任何着法,离不开掤劲,这是太极拳特有的一种劲,所谓“似松非松,将展未展”的劲。

我们如用简单方式讲,也可以讲为,两人一搭手时的一种动作,左手接左,右手接右。

捋是引化掤劲的,双方搭手之后,例如右手接右手,就用里缠向我右后斜角引进,同时用左手搭在对方的右肘外关节上,但须走外缠劲,松肩沉肘,下塌外碾,两手的劲右手引左手拨,对方被引,不得不进,但又被左手拨住,不得前进,这是阴阳开合的妙用。

挤,是化捋的,右手被捋,手走里缠,同时右足随进,把左手放在右臂弯里侧,走外缠劲,一方面助右手向对方胸部挤出,一方面防对方用左手击我面部。

按,是破挤法的,对方挤来,我随势先向右转身化劲,而用右手管腕,左手管肘,向对方按出。

以上是四个正方。

採,也是引掤劲的,捋不动步,手走中盘。

採则手走高处,步向前进,右手引採,则右足塌劲,左步进到对方右腿外侧,所以採是进步的。

挒,也是引掤劲的,但是退步,手走下盘的,如倒卷肱,因对方进步势猛,不得不退,还是一手引,一手拨。

肘,是化捋、採、挒的。

挤用手,是梢节劲;肘是中节劲,因双方相距较近。

靠是两人离的更近,才用根节肩部发劲,但全是步先进,再转着发劲。

以上四式是四个斜角的着法。

原文:前进、后退、左顾、右盼、中定,此五行也。

合而言之,十三式。

掤、捋、挤、按,即坎、离震、兑,四正方也。

采、挒、肘、靠,即乾、坤、艮、巽,四斜角也。

此八卦也。

进步、退步左顾、右盼、中定,即金、木、水、火、土也。

前进后退是步法,左顾右盼是眼法,中定是身法。

前进火象,后退水象,左顾属木,右盼属金,中定属土,这是分开单讲。

太极拳行功心法及要领

太极拳身法要领:

提顶·吊裆·(撑)裹裆·护脚·腾打·闪战·含胸·拔背·沉(松)肩·坠肘·展指·凸掌·坐腿·屈膝·弓腰·实腹·十指抓地。

太极十三势:

(扌朋)·捋·挤·按·採·挒·肘·靠·进·退·顾·盼·定。

太极十三势行功心诀:

轻则拎·拎则动·动则变·变则化。

身法十要:

提起精神·虚领顶劲·含胸拔背·沉(松)肩坠肘·气沉丹田·手与肩平·胯与膝平·尻道上提·尾闾中正·内外合一。

练法十要:

不强用力·以心行气·步如描行·上下相随·呼吸自然·一气串成·变换在腰·分清虚实·气行回腹·圆转如意。

如有不妥请指教。

13式武当太极拳分解动作教学讲解太极拳已经收到人们越来越多的关注。

而太极拳的鼻祖无疑就是经常出现在武侠小说中的张三丰真人。

他自创的武当太极拳可以说是,最初的太极拳。

以下是店铺为大家整理的13式武当太极拳分解动作,希望你们喜欢。

武当太极十三式分解动作说明第一式仙人放剑(1)两腿要分开,膝盖有一点弯曲。

首先就要摆出打太极拳的正确的姿势。

头部端正但却微做垂首(低头)状;肩下沉,腹内收,腰要塌,胸须含,背则拔;凝神静息待操作;此为预备式。

(2)两膝再做弯曲状即佐之身体下沉;同时两掌抓握回收至下腹前并使之变为左,右空心拳状。

眼看两手。

(3)右脚向前方跨一小步。

然后手心向外放开。

(4)右脚不动即不得移位;左脚套步上前踏入正门并形成左剪刀步定位。

(即左腿伸直前探铺出且左脚尖内扣朝向右方;右膝弯曲其脚尖外撇约40度角;收髋紧腿勿松肌肉);而两掌则在步型定位之间作收,放击打即右掌下按,左掌前推(均为掌缘作重点击打)。

(5)再将左腿弯曲且脚尖外展;两手握成空心拳相靠。

(6)然后两腿分开,手掌向左下方按。

第二式乾坤盘球(1)两脚分开,约两肩之宽(大开马式),脚尖微向外撇;两手臂大环抱于胸前,此乃预备式。

(2)重心左移至左腿;右手下降至左掌之下并与其形成“抱球状”(掌心相对)。

(3)再将重心右移;右手托移至右侧方且左手与此同时降压至左下方(手心朝下)。

(4)右手翻腕即使之手心朝下并在与此同时左手移至右下侧方而变为“抱球状”。

(5)身体重心再向左移并同时降压右掌,移动左掌。

第三式美人照镜(1)左脚踏进一步至“左前旁门”并使之形成“左弓字步”;与此同时,左臂上架于头顶处(其左掌上照且掌心向上,掌指向左),而右掌则以掌缘为重点击向“中盘”位置。

(2)再迈步踏“右弓字步”至“右旁门”;与此同时右臂上架而将左掌击出。

第四式顺水推舟(1)左脚踏进半步使之形成“左寒鸡步”(左虚右实);两臂圈于胸前且将两掌之掌心相对。

(2)两腿不动,两臂上抬并伴之两掌吊于头顶左,右侧方。

《十三势》浅释洪均生著原文:长拳者,如长江大海,滔滔不绝也太极拳也叫长拳,因为它的变化无穷,好像江海流水,滔滔不绝。

原文:十三势者,掤、捋、挤、按采、挒、肘、靠,此八卦也。

此拳也叫十三式,其中包括“掤捋挤按采挒肘靠”八字,主要动作是手法的动作,等于字的“永字八法”,四个正方,四个斜角,像八卦的道理。

掤,是太极拳的劲,是螺旋形的,虚中有实,实中有虚,曲中有伸,伸中有曲。

任何着法,离不开掤劲,这是太极拳特有的一种劲,所谓“似松非松,将展未展”的劲。

我们如用简单方式讲,也可以讲为,两人一搭手时的一种动作,左手接左,右手接右。

捋,是引化掤劲的,双方搭手之后,例如右手接右手,就用里缠向我右后斜角引进,同时用左手搭在对方的右肘外关节上,但须走外缠劲,松肩沉肘,下塌外碾,两手的劲右手引左手拨,对方被引,不得不进,但又被左手拨住,不得前进,这是阴阳开合的妙用。

挤,是化捋的,右手被捋,手走里缠,同时右足随进,把左手放在右臂弯里侧,走外缠劲,一方面助右手向对方胸部挤出,一方面防对方用左手击我面部。

按,是破挤法的,对方挤来,我随势先向右转身化劲,而用右手管腕,左手管肘,向对方按出。

以上是四个正方。

採,也是引掤劲的,捋不动步,手走中盘。

採则手走高处,步向前进,右手引採,则右足塌劲,左步进到对方右腿外侧,所以採是进步的。

挒,也是引掤劲的,但是退步,手走下盘的,如倒卷肱,因对方进步势猛,不得不退,还是一手引,一手拨。

肘,是化捋、採、挒的。

挤用手,是梢节劲;肘是中节劲,因双方相距较近。

靠是两人离的更近,才用根节肩部发劲,但全是步先进,再转着发劲。

以上四式是四个斜角的着法。

原文:前进、后退、左顾、右盼、中定,此五行也。

合而言之,十三式。

掤、捋、挤、按,即坎、离震、兑,四正方也。

采、挒、肘、靠,即乾、坤、艮、巽,四斜角也。

此八卦也。

进步、退步左顾、右盼、中定,即金、木、水、火、土也。

前进后退是步法,左顾右盼是眼法,中定是身法。

前进火象,后退水象,左顾属木,右盼属金,中定属土,这是分开单讲。

太极拳十三势、《十三势歌》、《十三势止功心解》注解之阳早格格创做古传太极并不套路,本初骨架便是十三式,分别为定、进、退、瞅、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠十三字组成,它综合了太极拳的主要规则,为武当派弛三歉祖师所创.内家太极拳粗确的练功要收是由浅进深、从简到繁、逆序渐进的历程.其前提功妇最为要害,便如上教一般.先教笔划,而后组字,再懂字意后制句、做文……,数、理、化等也是如许;随着您读幼女园、小教、中教、下中、大教、钻研死等做出分歧阶段的拉拢、认识、掌握取降华……正在太极图中,太极建面,也便是阳鱼的阳面、阳鱼的阳面;阳鱼为动功,阳鱼中的阳面为动中之静功,是肢体形中三合之功,也称“知人功妇”.阳鱼为静功,阳鱼中的阳面为静中之动功,是粗气神内三合之功妇,也称“知己功妇”、“丹田功妇”,是动中有静、静中有动、阳阳互补的体现.太极拳供的是跟顶劲也称通臂劲,其劲道走背为以足催膝、以膝催胯、以胯催腰、以腰催肩、以肩催肘、以肘催脚,以腰为轴、以意收气,意到气到、形神俱到的历程.“太极十三式”为定、进、退、瞅、盼、棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠,同十三式. 其历程为:无极死无极桩,果《无极建真》主弛建的是先天真元,即:内气运止、身识应付于、感觉应付于、情志掌控等等,而后通过导引、调心、调式、调息使神意合一,融通于肢体以便掘掘自己潜能,使气机随意而动,进而干到无处不是脚,无处不丹田的功法历程…….“无极”从形态上道是无动状态,属阳;而“太极”是大动状态的启初,属阳.故“无极桩”出加进太极十三式内.无极桩死中定式,中定式死前进、退却、左瞅、左盼五式之体,通过五式之体的锻炼正肢体筋骨,散合身体集治之粗气,仄稳自己阳阳,使五净六腑粗气神旺衰,以调战内中三合之功妇.而后通过推脚、喂脚、听劲、懂劲以感觉对于圆的劲道走背,加强自己的身识应付于,使形神兼瞅,心意统一.而后以棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠八法为用,正在脆持太极疏通理法的前提上,通过推脚完备内中三合的真施,以神意使用干到挨搁自如,无处不丹田,无处不太极的脚法,给太极集脚挨下脆真的前提,正在举脚投足时的每招每式皆能用于技打,每一动做式子皆有拳意的贯脱,以神意使用自然而动皆能形神俱妙,皆能切合太极十三式的央供,以自尔分歧的体悟认识,化死自尔风格的套路,以自己的需要采用分歧的功妇截止,如掘掘浅能、去病、养死、延年益寿、侵占防身等.十三势歌十三总势莫沉蔑,命意源头正在腰隙.变转真真须注意,气遍身躯很多滞.静中触动动犹静,果敌变更示神偶.势势揆心需蓄意,得去不觉费功妇.刻刻注意正在腰间,背内紧静气腾然.尾闾中正神贯顶,谦身沉利顶头悬.小心留神背推供,伸伸启合听自由.初教引路须心授,功妇无息法自建.若止体用何为准,意气君去骨肉臣.念推蓄意终何正在,益寿延年不老秋.歌兮歌兮百卅字,字字真切意无遗.若不背此推供去,枉费功妇贻叹息.十三势止功心解(陈微明注)以心止气,务令重着,乃能支敛进骨.以气运身,务令逆遂,乃能便当从心.以心止气者,所谓意到气亦到,意要重着,则气可支敛进骨,并不是格中幸运也.气支敛进骨,光阴既暂,则骨日重重,内劲少矣.以气运身者,所谓气动身亦动,气要逆遂,则身能便当从心,故变动往去,无不从心所欲,毫无阻滞之处矣.粗神能提得起,则无早重之虞,所谓顶头悬也.有真灵顶劲,则粗神自然提得起;粗神提起,则身体自然沉灵.瞅此,可知舍粗神而用拙力者,身体必为力所鼓励,不克不迭转化如意矣.意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓变转真真也.取敌相粘,须随机换意,仍不过真真分得收会,则自然有圆活之妙.收劲须重着紧洁,博主一圆.收劲之时,必须齐身紧洁.不紧洁则不克不迭重着,重着紧静,自然能搁得近.博主一圆者,随彼动之目标而直去也.随敌之势,如欲挨下,眼神上视;如欲挨矮,眼神下视;如欲挨近,眼神眺视.神至则气到,齐不正在用力也.坐身须中正安舒,支撑八里.顶头悬,则自然中正;紧静,则自然安舒;危如累卵,则自然能撑支八里.止气如九直珠,无微不到;九直珠,止其圆活也.四肢百体,无处不有圆珠,无处不是太极圈子,故力已有不克不迭化也.运劲如百炼钢,何脆不摧.太极虽不必力,而其删少内劲,可无贫尽.其劲如百炼之钢,无脆不摧.形如搏兔之鹘,神如捕鼠之猫.搏兔之鹘,盘旋大概;捕鼠之猫,待机而动.静如山岳,动若江河.静如山岳,止其重重不浮,动若江河,止其周流不息.蓄劲如弛弓,收劲如搁箭.蓄劲如弛弓,以止其谦;收劲如搁箭,以止其速.直中供直,蓄而后收.直是化人之劲,劲已化去,必背彼身供背去线,劲可收矣.力由脊收,步随身换.含胸拔背,以蓄其势.收劲之时,力由背脊而出,非徒二脚之劲也.身动步随,变更无定.支即是搁,搁即是支,断而复连.粘、化、挨虽是三意,而不克不迭分启.支即粘化,搁是挨,搁人之时,劲似稍断,而意仍不竭.往复须有合叠,进退须有变更.合叠者,亦变真真也,其所变之真真,最为微细.太极截劲,往往用合叠,表里瞅似已动,而其内已有合叠,进退必变更步法,虽退仍是进也.极柔硬,而后极脆刚刚.能呼吸,而后能机动.老子曰:“天下之至柔,驰骋天下之至脆.”其至柔者,乃至刚刚也.吸为提为支,呼为重为搁,此呼吸乃先天之呼吸,取后天之呼吸差异,故能提得人起,搁得人出.气以直养而无害,劲以直蓄而有余.孟子曰:“吾擅养吾浩然之气.”至大至刚刚.以直养而无害,则塞乎天天之间.太极拳盖养先天之气,非运后天之气也.幸运之功,流弊甚大.养气则逆乎自然,日习之养之而不觉,数十年后,积真成真,至大至刚刚.至用之时,则直蓄其功,以待收既收则沛然莫之能御也.心为令,气为旗,腰为纛.心为主帅以收令,气则为表示其令之旗,以腰为纛.则旗中正不偏偏,无致败之道也.先供启展,后供紧稀,乃可臻于缜稀矣.无论练架子及推脚,皆须先供启展,启展则腰腿皆动,无微不到.至功妇杂死,再供紧稀,由大圈而归于小圈,由小圈而归于无圈,所谓搁之则弥六合,卷之则退躲于稀也.又曰:先正在心,后正在身,背紧洁,气敛进骨,神舒体静,刻刻正在心.太极以心意为本,身体为终,所谓意气君去骨肉臣也.背紧洁,不存丝毫后天之拙力,则气自敛进骨,气敛进骨,其刚刚可知.神要安舒,体要静劳,能安舒静劳.则应变整暇,决不慌治.切记一动无有不动,一静无有不静.内皮毛合,上下贯串,故能如许.牵动往去,气揭背,敛进脊骨,内固粗神,中示安适.此止取人比脚之时,牵动往去,须含胸拔背,使气揭之于背,敛于脊骨,以待机会.机至则收,能气揭于背,敛于脊骨,则本收由脊收,可则,仍脚足之劲耳.神固体劳,则不集治.迈步如猫止,运劲如抽丝.此乃形容绵绵不竭,待机而收之意.齐身意正在粗神,不正在气,正在气则滞,有气者无力,无气者杂刚刚.太极杂以神止,不尚气力,此气止后天之气力也.盖养气之气,为先天之气;幸运之气,为后天之气.后天那气有尽,先天之气无贫.气如车轮,腰似车轴.气为旗,腰为纛,此止其静也.气如车轮腰似车轴,此止其动也.腰为一身之枢纽,腰动则先天之气如车轮之转化,所谓气遍身躯很多滞也.。

太极拳十三势行功心解

编辑感言:这是一篇经典文章,让喜欢太极拳的人百读不厌,每读一次都会心生感悟。

转录过来,以作素材备用,同时推荐给大家。

一、以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨

注: 心以精神意气之总称,乃指走架时一拳一动以精神为主动,驱使其气,即每一开合之,开时必须直行之,则自然沉著而有缠劲,其气就自然而收敛入骨髓矣。

二、以气运身,务令顺遂,乃能便利从心

注: 用功既久,气能随意而运动,则身之运动,为意之运行,其根乃在心(精神意气)因以心行其气也,所有屈伸起落,务须曲线缓和,毋使身用内发生稜角之病,是之为顺遂,如此则身可从气,而气可从心矣。

三、精神能提起,则无迟重之虞,所谓顶头悬也。

注: 使目平视,两头略拔,则谓虚灵顶劲,精神自然而连带提起矣,亦即头顶上有掤劲之谓也。

头顶上有掤劲,则可减去身之重量,其转动自然轻灵,而无迟重之虞矣。

四、意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓变动虚实也。

注: 每一动作其身手均有主宾之,如能随机换意互为主宾,意之所至气即随之,是之谓灵,意左则左为实,意右则右为实,能如意而倒换之,意气不滞住某一点,是为活,内中顺遂,是之谓圆,能保顺遂以倒换,亦即虚实之变化也。

五、立身须中正安舒,支撑八面。

注: 头顶悬起为调整身之中正法,中正者,必须不偏不倚,不俯不仰,如有偏倾,只能支撑他之一方有掤劲,失去其余之七方矣,故气向下沈,则意不浮躁,而身体安定舒展,自然中正不偏,能得中正何方来何方即可支撑之,故无论如何变化之动作,而身体均须中正内行之。

六、发劲沈著松净,专主一方。

注: 此言凡发劲时其身平均须在掤劲中沈著行之,尤须不淮发丝毫努责作用,如无努责为之”松”,体会空洞谓之”净”,如斯松净沈著之劲,而具弹性,方有发之可能也,发时双

手本系相对而相异,以求保持身体之平衡,然双手虽由相对相异之方向而发,然发时之双手仍应有虚实之,须一手为主,一手为宾,即一手轻,一手重之谓也。

七、行气如九曲珠,无微不到

注: 人身之九曲,如拳节、腕节、腰节、胯节、胫节是也,行气如九曲节者,乃所有之关节均须顺遂圆滑如珠,行气九节之中,即所谓节节贯串之功也,决无微料稜角玫不便之处,是为至要也。

八、运劲如百炼钢,无坚不摧

注: 百炼之钢,成绕指之柔钢。

「柔」非棉花之柔,可以之柔中带钢,外柔而内刚也,内刚柔由掤劲而产生,掤劲生於筋直之气功,凡人运动能炼到百炼之钢如绕指柔时,则身内之坚块不化之处,莫不摧去无遗矣。

九、形如捕兔之鹄,神如捕如之猫。

注: 运动时其形状如高空捕兔的鹄,盘旋无定,此指精神之活泼,且活泼之中而有集注,并蓄势待发,有似伏地捕鼠之猫,运机即发之精神也。

十、静如山岳,动如江河。

注: 静如山岳,言其形沈著不浮,一静无有不静,如山岳屹立,所谓神宜内敛是也,动如江河,言其动作之波动不停起伏相间,如江河之滔滔不绝,所谓意气宜鼓荡也。

十一、蓄劲如张弓,发劲如放箭。

注: 曲中求直者,乃求直其性,非伸直手足之谓也,蓄而后发者,乃发由蓄生,有蓄而后有发,蓄得足而发得脆也。

十二、力由脊发,步随身转。

注: 含胸拔背,以成蓄劲之势,脱扣发劲,先沈其肩,劲则方可由脊背发出,此劲乃中正之劲,且为全身之劲也,步随身转则为功,身随步转则为病,凡运动之身有移动,步亦随之,而移动为左顾右盼之步,不然成为外摆之步

十三、收即是收,放即是放,断而复连,连而复断。

注:收,为放收,放,为收放,两者互为表里,如环之无端,此运动滔滔不绝之功也。

蓄发劲,其发出之劲反断,则劲方可越出身外,所谓后连者乃系按劲,即摺叠之之功用,先求能己之断劲,而后可以连接他人之劲也。

十四、往复须有摺叠,进退须有转换。

注: 运动至终点时,若再按之,非往即复,其往复中间必摺,而往叠之,而复所谓意上寓下之谓也,进退之有转换,乃足之摺叠,故摺叠在步转换,在步转换者,顾盼之步,即所谓步之进退须先顾盼二步为摺叠而后再进退。

十五、极柔软,然后极坚刚,能呼吸,然后能灵活。

注: 外愈柔而内愈刚者,因内有掤劲之故也,有掤劲外而极柔软,则里面极刚矣,有如弹簧乃最柔之物,然其质刚为最坚刚也,呼吸急促则意志不清,必之气滞矣,若呼吸深长,谓之能呼吸,则心神安宁,而转换摺叠自然灵活矣。

十六、气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。

注: 养气须直养,筋直则灵活松净而易贯串,苦曲压则滞住而动,致成努责,易病害矣,劲须曲蓄,则弹性足,蓄之无余,太过为偏,是有缺陷之曲蓄,所以谓之病矣。

十七、心为令,气为旗,腰为纛,脊为旃

注: 心为主帅以发令,气为传旗如听命,而后行腰为大纛,魏然挺立不偏,无昧可倒,腰以下至尾闾,脊如旗屈,收以拔骨,使脊骨有偏长之能也。

十八、先求开展,后求紧凑,乃可臻於镇密矣。

注: 初步练习时,须大开大展,须全身松开气达梢,功夫愈进,则求紧凑,其大圈渐进於小圈,由外显之圈,成为内隐之圈,是可成为镇密无向之运动,方会放之则进,卷之则退,藏於慎密之义也。

十九、先在心,后在身,腹松净,气敛入骨,神舒体静,刻刻在心。

注: 凡走架子以心意为本,身体为末,即以心行气,以气运身之谓也,身体松开,而腹腰存想为空洞无物,则一切方可由腰脊而动,即不乱动是之谓静也,此运动时不一二选择,应时时刻刻铭於心也。

二十、一动无有不动,一静无有不静,牵动往来气贴背,而敛入脊骨。

注: 即以背为中心,乃运用离心力本也,如觉每一动作,背上之反应会绷紧,则失去此义也,统能以此行之,为养气敛入骨髓之法也。

二十一、内固精神,外示安逸,迈步如猫行,运劲如抽丝。

注: 内固精神,则神注易得内刚之功,外示安逸,则神怡易得外在之效,迈步如猫行,乃指所有迈步须如捕鼠时的猫下伏铲地而迈步也,运劲如抽丝之旋转,如来福线之螺转也。

掤出为顺抽丝,采入为逆抽丝,有如公母二螺丝也。

二十二、全身意在精神不在气,在气则滞,在神则活。

注: 虽然以心行气在意不在气,若注意在气,则意为气所击而生滞也,盖神速而气慢,欲练气合神,必须意而神不在气之本身,然后神能导引其气变为神,则气随之功可得矣。

二十三、有气者无力,无气者纯刚,气如车轮,腰如车轴。

注: 有气者无力,无气者能柔,有力者无气,无气者纯刚,故专柔专刚均属非太极拳,必须刚柔相济,若力气隐於,则柔於外,则刚欲求柔於外而刚於内,是之为劲,故须去力以求劲得后乃活气,方可得气之用,使生弹性,欲得气活,须气贯串遍於身躯如轮之旋转之不休,欲得轮之旋转,须有轮之中心有轴,故有左右上下旋转均以腰脊为主宰也。