《资本论》理论逻辑体系

- 格式:ppt

- 大小:208.50 KB

- 文档页数:11

299时代论坛《资本论》中的资本逻辑虽然马克思从未明确地使用过“资本逻辑”这个表述,但他对“资本逻辑”的研究与批判性研究却从未缺席。

在概念上,资本不仅是可以产生剩余价值的价值,而且它还是一种特殊的社会关系。

马克思指出:资本并非物,而是一定的生产关系,但是,资本和“物”之间又存在着密切的联系。

借助于物质力量作为社会关系的资本,自我实现和发展。

逻辑学一词有多种含义,古希腊“逻格斯”一词可以引申为事物的本质和规律。

在近代,经验哲学认为逻辑学是“外在于内容而主观运用于内容的形式手段和工具”,而理性哲学认为逻辑学是“客观必然”,即所谓逻辑实际上是形式逻辑。

马克思主义吸取了黑格尔辩证法的合理内核,构成了实践逻辑和历史逻辑。

矛盾逻辑是马克思辩证逻辑的核心。

目前,学术界对资本逻辑的概念界定主要是从“资本”入手,或将其作为资本产生和运行的规律来看待,或在此基础上提出应将资本的发展趋势纳入资本逻辑的概念界定中。

也有学者强调,资本作为占主导地位的现代生产关系,具有强大的力量来操纵现实世界。

一部分学者强调了资本无限增殖的本质,认为资本的自我增殖本质派生出一种“自我膨胀”的逻辑,从而形成了资本逻辑。

在界定资本逻辑时,不仅要忠于《资本论》等经典文献的论述,而且要从对马克思辩证逻辑的理解和把握入手。

界定资本逻辑,应从“内逻辑”与“外逻辑”两个维度入手,深入理解资本逻辑的本真内涵。

资本及其矛盾所遵循的运动规律和发展趋势,这是资本论的内在逻辑。

在外部逻辑中,即资本发挥作用,成为资本主义社会的最高原则和主导力量。

在资本的内部逻辑与外部逻辑之间存在着递进关系。

这一递进关系的关键环节是:资本遵循其无限增殖的本性,从生产领域扩展到其他领域。

在区分资本的内在逻辑与外在逻辑的基础上,对资本逻辑的批判还应从两个层面入手。

批判资本的内在逻辑,首先要澄清资本及其郎宇合(河南财经政法大学 河南郑州 450000)摘 要:资本逻辑越来越成为学术界关注和研究的一个热点。

马克思主义基本原理论⽂--对《资本论》的理解《资本论》——⼀代伟⼈智慧的结晶摘要:对于《资本论》的研究对象,马克思在第⼀卷第⼀版序⾔中说“我要在本书研究的,是资本主义⽣产⽅式以及和它相适应的⽣产关系和交换关系”。

对于这⾥所说的“⽣产⽅式”有着不同的解释,所以对《资本论》的研究对象也就有不同的认识。

马克思在《资本论》中运⽤的⽅法,概括的说,就是唯物辩证法。

全书的体系和结构,是⼀个科学的严密的整体。

恩格斯说过:“马克思的整个世界不是教义,⽽是⽅法。

”马克思⾃⼰也说过:《资本论》是“把辩证⽅法应⽤于政治经济学的第⼀次尝试”。

资本论前两卷的内容分别可以概括为资本的⽣产过程和资本的流通过程关键词:资本论;劳动;价值;利润从1843年到1883年,马克思写《资本论》花费了40年时间,在这期间他留下了浩繁的创作⼿稿。

马克思为构建他那庞⼤⽽⼜深邃的劳动价值学说耗费了毕⽣精⼒,⽣前仅来得及正式出版了《资本论》第⼀卷,以后由于种种原因,在马克思去世之前《资本论》其余各卷均未能问世,哪怕像⼿抄本之类也未曾见流传于世间。

马克思去世以后,恩格斯为完成马克思的夙愿,精⼼整理马克思的⼿稿,直到1885年《资本论》第⼆卷⽅能与读者见⾯,⽽第三卷延⾄1894年才得以公诸于世。

从第⼀卷的正式出版到第三卷的公开⾯世,期间相距27年。

⼀、《资本论》诞⽣的时代背景1.资本主义⽣产⽅式的内在⽭盾发展的状况表明,资本主义⽣产关系已经成为阻碍社会⽣产⼒发展的桎梏资本主义制度最先建⽴于欧洲,最早产⽣于英国,从17世纪30年代到19世纪40年代,英、法、德相继暴发了资产阶级⾰命。

资产阶级⾰命的成功,进⼀步促进了资本主义⽣产⼒的发展和商品经济的繁荣。

从18世纪60年代英国开始了产业⾰命,资本主义⽣产逐步进⼊机器⼤⼯业的时代,随之,资本主义⽣产⽅式先后在英、法、德占据了统治地位。

但是从19世纪30年代起,特别是40年代以后,随着资本主义⽣产⽅式的发展,资本主义基本⽭盾⽇益尖锐化,导致了⽣产过剩的经济危机于1825年在英国第⼀次发⽣后,继续不停地周期发⽣,⾄1857年开始扩⼤为世界性的⼤危机。

资本论三卷之间的逻辑关系

资本论三卷之间存在着重要的逻辑关系,它们相互补充和延续。

第一卷《资本论》主要分析了商品和货币的产生、互换以及资本主义生产方式的基本矛盾。

它提出了价值理论和剩余价值理论,并阐述了资本的增殖过程和资本主义经济的运行规律。

第二卷《资本论》继承了第一卷的基本分析框架,进一步研究了资本主义生产的内部结构和运行机制。

它详细阐述了资本主义经济中的各个部门之间的相互关系,剖析了利润率的形成和变动规律,并讨论了资本主义经济的周期性危机。

第三卷《资本论》则深入探讨了资本主义经济中的资本家阶级和无产阶级之间的阶级斗争,以及资本主义经济的垄断趋势和金融资本的形成。

它提出了剩余价值率下降趋势和社会主义革命的理论,为资本主义的超越以及社会主义的建立提供了理论基础。

总的来说,三卷资本论构成了一个有机的整体,它们共同揭示了资本主义生产方式的本质和规律。

第一卷主要从理论上解释了资本主义经济的基本矛盾和运行规律,第二卷在此基础上进一步展开,并探讨了资本主义经济的周期性危机,第三卷则从阶级斗争和社会主义的角度深入研究了资本主义的发展趋势与超越。

三卷之间通过逻辑的衔接和延续,形成了一个完整的理论体系,为我们理解和改造资本主义社会提供了极其重要的思想工具。

《马克思主义经典著作选读》课思考题:1.简述《资本论》的创作背景及其过程。

2.《资本论》的研究对象和基本结构体系各是什么?3.《资本论》的历史地位和现实意义。

4.马克思在劳动价值论上的伟大贡献。

5.《资本论》中关于商品二因素的理论。

6.《资本论》中关于生产商品劳动二重性的理论。

7.《资本论》中关于社会必要劳动时间和商品价值量的理论。

8.《资本论》中关于私人劳动和社会劳动的矛盾的理论。

9.《资本论》中关于商品经济的基本规律是如何论述的。

10.为什么说马克思的劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽?11.马克思是如何揭示货比之谜的?12.《资本论》中关于货比的职能及货比的流通规律。

13.马克思是如何分析资本总公式的矛盾的?14.《资本论》中关于劳动力商品的理论15.《资本论》中关于剩余价值的生产以及两种基本方法。

16.为什么说工资是劳动力价值或价格的转化形式?17.试述马克思《资本论》中的经济危机理论。

18.马克思的经济危机理论在当代的解释力如何?你是如何评述的?19.马克思的经济危机理论给社会主义市场经济运行带来什么启示?简述资本论的创作背景及其过程创作背景:(1)产业革命时期,资本主义生产力空前发展。

(2)1825年以来,资本主义在发展的同时也会暴露出巨大的社会矛盾,每隔若干年就会爆发经济危机。

(3)工人阶级日益成熟,工人运动日益高涨。

法国里昂工人的武装起义;英国的宪章运动;德国西里西亚工人起义;(4)革命运动呼唤革命理论,《资本论》应运而生。

适应无产阶级革命斗争的需要,为工人运动找到合法的理论指导。

过程:从马克思本人来说,1843-1883年四十年间来对资本论进行创作,个人完成一二三卷以及第一卷的校对及出版,二三卷校对出版由恩格斯完成,分别在1885年、1904年出版,第四卷委托考斯基完成。

(1)马克思在大学期间(1835-1841年)学的是法律,后来又致力于研究历史和哲学。

(2)1843-1857:马克思为资本论的创作做了研究准备。

《资本论》中异化思想的逻辑探究《资本论》是经济学领域里的经典之作,其中涉及到许多关于经济学和社会学的深刻思考。

其中,作者马克思强调了异化的概念,认为它是现代资本主义社会的重要特征,同时也是造成无数社会问题的根源。

本文将会就《资本论》中的异化思想进行逻辑探究,分析其中存在的逻辑关系、理论基础以及其影响及启示。

一、异化思想的内涵和逻辑关系异化,即使人与人、人与物、人与自己的关系变得面目全非,从而失去了本真性和人性。

在马克思的《资本论》中,异化表现为以下4种形式:1. 劳动者的异化。

在现代资本主义社会,劳动者‘卖掉’自己的劳动力,从而成为资本家的雇员,与自身的劳动产品和劳动过程形成了新的剥削关系。

这样的剥削关系导致了劳动者的自我价值感的丢失与压迫感的加剧。

2. 产品的异化。

在现代资本主义社会,生产的目的是为了生产利润,而非为了满足社会各阶层的确切需求和利益。

由此造成的产品质量和工艺的降低,导致了消费者无法真正满足自己的需求。

3. 社会关系的异化。

在现代资本主义社会,人们之间的关系日益疏远、泛化和冷漠化。

人人追求个人利益最大化,个人价值取代了人际价值,导致了人际关系的异化。

4. 人类本质的异化。

马克思认为人的本质是劳动,而现代资本主义社会对劳动者的异化导致了人类的本质得不到充分的实现,人成为了被物化的对象。

以上可以看出来,四种异化形式在逻辑上存在着什么关系呢?我们可以从正反两个层面进行解析:1. 正面关系。

人们在相互分工、联合劳动、发扬工作技能、满足自己的需要等等方面发掘了积极方面的结果。

社会本身有着自我完善和全面发展的潜力,因此人们可以通过建立、发展和调整自身的组织、体制和制度去改变异化。

2. 反面关系。

当异化超过了一定范围,人们所生存的社会便会面临解构或灭亡。

因此,我们必须在思想、文化、制度等各方面推动社会的全面发展,超越资本主义,并且创造一种新的社会秩序。

二、异化思想的理论基础马克思认为异化现象的发生是由于人的劳动受到限制、控制和剥夺所致。

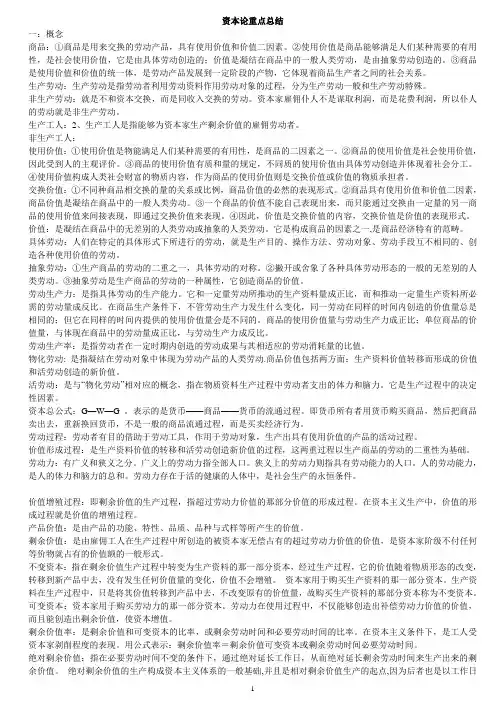

资本论重点总结一:概念商品:①商品是用来交换的劳动产品,具有使用价值和价值二因素。

②使用价值是商品能够满足人们某种需要的有用性,是社会使用价值,它是由具体劳动创造的;价值是凝结在商品中的一般人类劳动,是由抽象劳动创造的。

③商品是使用价值和价值的统一体,是劳动产品发展到一定阶段的产物,它体现着商品生产者之间的社会关系。

生产劳动:生产劳动是指劳动者利用劳动资料作用劳动对象的过程,分为生产劳动一般和生产劳动特殊。

非生产劳动:就是不和资本交换,而是同收入交换的劳动。

资本家雇佣仆人不是谋取利润,而是花费利润,所以仆人的劳动就是非生产劳动。

生产工人:2、生产工人是指能够为资本家生产剩余价值的雇佣劳动者。

非生产工人:使用价值:①使用价值是物能满足人们某种需要的有用性,是商品的二因素之一。

②商品的使用价值是社会使用价值,因此受到人的主观评价。

③商品的使用价值有质和量的规定,不同质的使用价值由具体劳动创造并体现着社会分工。

④使用价值构成人类社会财富的物质内容,作为商品的使用价值则是交换价值或价值的物质承担者。

交换价值:①不同种商品相交换的量的关系或比例,商品价值的必然的表现形式。

②商品具有使用价值和价值二因素,商品价值是凝结在商品中的一般人类劳动。

③一个商品的价值不能自己表现出来,而只能通过交换由一定量的另一商品的使用价值来间接表现,即通过交换价值来表现。

④因此,价值是交换价值的内容,交换价值是价值的表现形式。

价值:是凝结在商品中的无差别的人类劳动或抽象的人类劳动。

它是构成商品的因素之一,是商品经济特有的范畴。

具体劳动:人们在特定的具体形式下所进行的劳动,就是生产目的、操作方法、劳动对象、劳动手段互不相同的、创造各种使用价值的劳动。

抽象劳动:①生产商品的劳动的二重之一,具体劳动的对称。

②撇开或舍象了各种具体劳动形态的一般的无差别的人类劳动。

③抽象劳动是生产商品的劳动的一种属性,它创造商品的价值。

劳动生产力:是指具体劳动的生产能力。

<<资本论>>结构《资本论》结构《资本论》的结构概述I第一卷的结构1.商品、货币的形式规定(第一篇<商品和货币>)(1)商品的价值和使用价值(2)商品的价值形式(3)商品的拜物教性质及其秘密(4)货币2.货币的资本化(第二篇<货币转化为资本>)3.资本的生产过程(第三篇至第五篇)(1)绝对剩余价值的生产(第三篇<绝对剩余价值的生产>)(2)相对剩余价值的生产(第四篇<相对剩余价值的生产>)A 协作B分工C机器(3)资本家和工人的基本关系(第五篇<绝对剩余价值和相对剩余价值的生产>)4.劳动力的价值或价格转化为工资(第六篇<工资>)5.资本的积累过程(第七篇<资本的积累过程>)(1)简单再生产(2)扩大再生产(3)资本主义积累的一般规律(4)所谓原始积累II第二卷的结构1.资本的形态变化及其循环(第一篇)2.资本周转(第二篇)3.社会总资本的再生产和流通(第三篇)III第三卷的结构1.利润轮(第一篇至第三篇)2.商业利润、利息、地租(第四篇至第六篇)(1)商业利润(第四篇<商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营资本(商人资本)>)(2)利息(第五篇<利润分为利息和企业产业收入(生息资本)>)(3)地租(第六篇<超额利润转化为地租>)3.资本主义社会的阶级关系(第七篇<各种收入及其源泉>结语《资本论》是由第一卷《资本的生产过程》、第二卷《资本的流通过程》、第三卷《资本主义生产的总过程》三卷构成的。

第一卷又分作七篇二十五章;第二卷分作三篇二十一章;第三卷分作七篇五十二章。

《资本论》第一卷题为《资本的生产过程》是和第二卷的《资本的流通过程》、第三卷的《资本主义生产的总过程》相对应的。

从第一篇《商品和货币》到第七篇《资本的积累过程》的整个体系,是在生产过程的基础上阐明资本主义的商品经济,在最后的二十四章《所谓原始积累》中,与资本主义的发生相对应,论述了资本积累的历史趋势,同时也说明了它的崩溃,体系大体上是完整的。

1.简述《资本论》的创作背景及其过程。

2.《资本论》的研究对象和基本结构体系各是什么?3.《资本论》的历史地位和现实意义。

4. 马克思在劳动价值论上的伟大贡献。

5.《资本论》中关于商品二因素的理论。

6.《资本论》中关于生产商品劳动二重性的理论。

7.《资本论》中关于社会必要劳动时间和商品价值量的理论。

8.《资本论》中关于私人劳动和社会劳动的矛盾的理论。

9.《资本论》中关于商品经济的基本规律是如何论述的。

10.为什么说马克思的劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽?11.马克思是如何揭示货比之谜的?12.《资本论》中关于货比的职能及货比的流通规律。

13.马克思是如何分析资本总公式的矛盾的?14.《资本论》中关于劳动力商品的理论15.《资本论》中关于剩余价值的生产以及两种基本方法。

16.为什么说工资是劳动力价值或价格的转化形式?17.试述马克思《资本论》中的经济危机理论。

18.马克思的经济危机理论在当代的解释力如何?你是如何评述的?19.马克思的经济危机理论给社会主义市场经济运行带来什么启示?论述题20、联系实际谈谈你对“整体理解或解读《资本论》”命题的认识。

简述资本论的创作背景及其过程创作背景:(1)产业革命时期,资本主义生产力空前发展。

(2)1825年以来,资本主义在发展的同时也会暴露出巨大的社会矛盾,每隔若干年就会爆发经济危机。

(3)工人阶级日益成熟,工人运动日益高涨。

法国里昂工人的武装起义;英国的宪章运动;德国西里西亚工人起义;(4)革命运动呼唤革命理论,《资本论》应运而生。

适应无产阶级革命斗争的需要,为工人运动找到合法的理论指导。

过程:从马克思本人来说,1843-1883年四十年间来对资本论进行创作,个人完成一二三卷以及第一卷的校对及出版,二三卷校对出版由恩格斯完成,分别在1885年、1904年出版,第四卷委托考斯基完成。

(1)马克思在大学期间(1835-1841年)学的是法律,后来又致力于研究历史和哲学。

《资本论》第一卷资本的生产过程一、《资本论》第一卷的研究对象:资本的生产过程1、是指产业资本。

2、分析的是资本的直接生产过程。

3、实质是剩余价值生产过程。

4、包括物质资料生产过程和资本主义生产关系的生产过程。

二、《资本论》第一卷体系结构七篇25章,可划分为三大部分:第一部分:第一篇,以一般商品生产为研究对象,通过对商品和货币的分析,阐述科学的劳动价值论;第二部分:第二至六篇,以资本主义商品生产为研究对象,阐述剩余价值生产理论;第三部分:第七篇,分析剩余价值转化为资本,阐述资本积累理论。

第一卷三大部分之间的关系:第一篇商品和货币第一章商品第一节商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)一、研究资本主义生产方式要从分析商品开始第一、是资本论研究对象的要求。

第二、是资本论研究方法的要求。

第三、是资本自身实际运动的要求。

二、商品使用价值的属性和特点1、商品使用价值的涵义:物品能够满足人某种需要的有用性。

2、商品使用价值的质和量①质:由物本身的自然属性决定的物的用途。

包括:一物一质;一物多质。

②量:指使用价值的计量。

使用价值的计量尺度是一种社会尺度。

3、商品使用价值的特点:①-⑥P.2、P6三、商品价值的质和量1、交换价值2、价值的质第一、看不见,摸不着,但客观存在;第二、价值的实体是凝结状态的抽象劳动;第三、要通过交换价值来表现。

劳动的各种形态与价值决定的关系:(撇开供求关系)潜在劳动流动劳动物化劳动(劳动过程前)(劳动过程中)(劳动过程后)↓↓↓劳动力劳动发挥作用凝结为产品的劳动↓↓↓价值形成的基础形成价值价值3、价值的量①价值量的涵义②价值量的决定③价值量变动的一般规律四、商品是使用价值和价值的对立统一体1、决定商品的要素第一、是否是劳动产品;第二、是否是社会的使用价值;第三、是否通过交换;第四、价值是决定性要素。

2、统一性:3、对立性:第一、质和量的对立;第二、人和物的对立;第三、买者和卖者的对立;第四、使用价值量和价值量的对立;第五、源泉上的对立。

浅析《资本论》的理论逻辑和研究方法作者:李皓月来源:《新西部下半月》2018年第01期【摘要】本文认为《资本论》将逻辑和唯物辩证法同时应用于同一门科学,包含和运用了丰富的方法论。

《资本论》的逻辑结构是以商品为逻辑起点的一个从抽象到具体的过程,是资本主义社会生产关系运动在理论上的体现。

而其研究方法则包括唯物辩证法、科学的抽象法、逻辑和历史相统一的方法等。

【关键词】《资本论》;商品;逻辑结构;唯物辩证法;具体与抽象一、《资本论》的理论逻辑1、《资本论》研究的逻辑起点在研究《资本论》的理论逻辑时,首先需要寻求一个最基本的范畴作为研究的起点,这样才能合乎逻辑地推出其他的命题和范畴,才能理解整个《资本论》的逻辑体系。

在《资本论》第一卷第一版序言中马克思指出:“而对资产阶级社会说来,劳动产品的商品形式,或者商品的价值形式,就是经济的细胞形式。

”[1]第一章又一次提到:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。

因此,我们的研究就从分析商品开始。

”[2]因而马克思根据研究对象将商品作为研究的逻辑起点,即“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。

”[3]商品包含了资本主义社会一切矛盾的萌芽,可以反映出商品经济中社会经济关系的基本内容。

商品是价值和使用价值的矛盾统一体,共同引起价值形式的变化——产生货币,而货币在一定形式下转化为资本,因而商品和货币,都是潜在的资本。

马克思对事物及人类历史的研究,是将研究对象当作一个生物有机体进行层层剖析逐渐推出的,只有从商品这个逻辑起点出发,才能进一步剖析整个资本主义生产机体的各个范畴和运作机理。

2、《资本论》的逻辑结构《资本论》的理论部分共三卷,由资本的生产过程、流通过程、社会生产总过程三部分构成,以商品为逻辑起点,以资本为中心范畴和逻辑主线,形成一个整体的逻辑结构,呈现出了资本主义生产方式的全貌。

Culture《资本论》中的资本逻辑及其对管资本的启示虽然受历史条件的局限,《资本论》对资本运行规律的研究囿于资本主义经济制度,但其揭示的基本原理对于健全管资本为主的国有资产监管体制,仍然具有重要的现实指导意义。

文=张 欣健全管资本为主的国有资产监管体制是党中央对“十四五”时期深化国资国企改革的新要求、新部署。

要完成这一重要任务,既要勇于实践、敢于创新,更需要科学理论的指导。

习近平总书记在多个场合强调学习马克思主义政治经济学基本原理和方法论的极端重要性,指出这有利于我们提高驾驭社会主义市场经济能力,更好回答我国经济发展的理论和实践问题。

《资本论》作为马克思主义最厚重、最丰富的著作,系统阐释了资本的本质和逻辑,对于我们深刻理解“什么是资本”“如何管资本”,准确把握管资本的基本原则、体系建设、监管导向等问题具有重要启示。

本文从《资本论》的基本观点出发,正本清源、厘清误区,并据此提出相应思考与建议。

《资本论》关于资本本质和逻辑的基本观点对于形成以管资本为主的国有资产监管体制,国内学者进行了大量研究,但主流思路仍以委托代理理论、产权理论等西方经济学理论为基础。

对此我们要明确,中国特色社会主义必须坚持以马克思主义理论为指导。

习近平总书记指出:“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行!”“有些人认为,马克思主义政治经济学过时了,《资本论》过时了。

这个论断是武断的,也是错误的。

”因此,研究“管资本”必须从《资本论》入手,追根溯源,科学把握资本的本质和逻辑。

资本不是物,而是一定历史社会形态的生产关系。

管资本首先要正确认识“什么是资本”。

西方经济学由于意识形态和阶级性局限,普遍将资本视为生产要素(如货币、机器、厂房等)。

马克思最初也是将资本作为一种“物”看待。

例如,在《1844年经济学哲学手稿》中,他将资本定义为“积累的劳动”。

但是在分析了资本与劳动的关系后,马克Culture本身又包含循环过程的三种不同的形式。

《资本论》第1卷的逻辑体系

《资本论》第一卷是整个《资本论》的基础部分,其逻辑体系可

以概括为以下几个方面:

1. 商品和货币理论:马克思通过对商品和货币的分析,揭示了商

品的二因素和货币的本质,阐述了价值规律和货币流通规律。

2. 剩余价值理论:马克思通过对资本主义生产过程的分析,揭示

了剩余价值的来源和本质,阐述了剩余价值的生产和分配。

3. 资本积累理论:马克思通过对资本积累过程的分析,揭示了资

本主义生产方式的本质和历史趋势,阐述了资本积累的规律和影响。

4. 资本流通理论:马克思通过对资本循环和资本周转的分析,揭

示了资本主义生产的连续性和周期性,阐述了资本流通的规律和影响。

5. 社会总资本再生产理论:马克思通过对社会总资本再生产的分析,揭示了资本主义生产的矛盾和危机,阐述了社会总资本再生产的

规律和条件。

以上是《资本论》第一卷的逻辑体系的主要内容,这些理论相互联系,构成了一个完整的体系,揭示了资本主义生产方式的本质和历史趋势。