说大鼎铭文中的騂犅

- 格式:doc

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:9

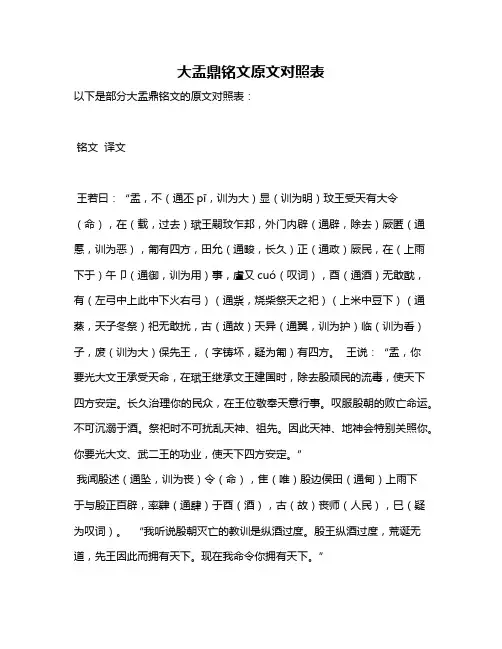

大盂鼎铭文原文对照表

以下是部分大盂鼎铭文的原文对照表:

铭文译文

王若曰:“盂,不(通丕pī,训为大)显(训为明)玟王受天有大令(命),在(载,过去)珷王嗣玟乍邦,外门内辟(通辟,除去)厥匿(通慝,训为恶),匍有四方,田允(通畯,长久)正(通政)厥民,在(上雨下于)午卩(通御,训为用)事,虘又cuó(叹词),酉(通酒)无敢酖,有(左弓中上此中下火右弓)(通祡,烧柴祭天之祀)(上米中豆下)(通蒸,天子冬祭)祀无敢扰,古(通故)天异(通翼,训为护)临(训为看)子,废(训为大)保先王,(字铸坏,疑为匍)有四方。

王说:“盂,你

要光大文王承受天命,在珷王继承文王建国时,除去殷顽民的流毒,使天下四方安定。

长久治理你的民众,在王位敬奉天意行事。

叹服殷朝的败亡命运。

不可沉溺于酒。

祭祀时不可扰乱天神、祖先。

因此天神、地神会特别关照你。

你要光大文、武二王的功业,使天下四方安定。

”

我闻殷述(通坠,训为丧)令(命),隹(唯)殷边侯田(通甸)上雨下

于与殷正百辟,率肄(通肆)于酉(酒),古(故)丧师(人民),巳(疑为叹词)。

“我听说殷朝灭亡的教训是纵酒过度。

殷王纵酒过度,荒诞无道,先王因此而拥有天下。

现在我命令你拥有天下。

”

王曰:“令女(汝)盂井(型)乃嗣且(通祖)南公。

” “王说:“你要做好盂的榜样,继承先祖南公的遗志。

””

请注意,以上内容仅供参考,由于大盂鼎铭文原文较长且涉及多个方面,难以完全列出。

如有需要,建议查阅专业青铜器书籍获取更全面和准确的信息。

大鼎葛所铭小鼎泽而粹译文引言概述:大鼎葛所铭小鼎泽而粹译文是一篇关于古代铭文的翻译文章。

该铭文以大鼎葛为主题,描述了小鼎泽的精华。

本文将从五个大点来阐述这篇铭文的内容,每个大点下面会有3-5个小点来详细阐述。

最后,总结将从三个方面来概括这篇译文的要点。

正文内容:一、大点1:铭文的背景和意义1.1 铭文的历史背景:介绍大鼎葛所铭小鼎泽而粹的铭文出土的背景和历史时期。

1.2 铭文的意义:解释为什么这篇铭文被认为是有重要意义的,以及它对研究古代文化和历史的贡献。

二、大点2:铭文的翻译和解读2.1 铭文的翻译过程:详细描述翻译人员是如何进行翻译的,包括使用的工具和方法。

2.2 铭文的解读:对铭文的每个字、每个词进行解读,解释其可能的含义和古代文化背景。

2.3 铭文的结构和语法:分析铭文的句法结构和语法特点,解释其句子的组织和语言风格。

三、大点3:铭文中的大鼎葛3.1 大鼎葛的历史背景:介绍大鼎葛在古代社会中的地位和作用。

3.2 大鼎葛的象征意义:解释大鼎葛在铭文中的象征意义,以及它对古代文化和宗教的影响。

3.3 大鼎葛的形象描绘:描述铭文中对大鼎葛的形象描绘,包括其外貌特征和象征意义。

四、大点4:小鼎泽的精华4.1 小鼎泽的地理位置:介绍小鼎泽的地理位置和周边环境。

4.2 小鼎泽的资源:详细描述小鼎泽的资源,包括水源、植被和动物等。

4.3 小鼎泽的人文景观:介绍小鼎泽的人文景观,包括古代建筑、文化遗址等。

五、大点5:铭文的文化意义5.1 铭文对古代文化的贡献:解释铭文对古代文化研究的重要性,以及它对于了解古代社会和思想的帮助。

5.2 铭文的艺术价值:探讨铭文作为艺术品的价值,包括其文字、结构和表达方式的艺术性。

5.3 铭文的传承和影响:介绍铭文的传承和影响,包括对后世文化和艺术的影响。

总结:综上所述,大鼎葛所铭小鼎泽而粹译文是一篇重要的古代铭文,通过翻译和解读,我们可以了解到铭文的背景和意义。

其中,大鼎葛和小鼎泽是铭文的核心内容,描绘了它们在古代社会中的重要性和象征意义。

【稽古传话】……大盂鼎铭文释意1849年在陕西郿县出土的大盂鼎,以及传说与之同时面世而仅留拓片的小盂鼎,等等。

应是近代金文研究中,于历史年代上较为确凿的西周早期铭文实物。

如何探究汉语古文字端倪呢?对此问题,自1898年甲骨文进入大众视界以来,一般人可能会说:“甲骨文就是最古老的汉字,若探究汉语古文端倪,应从甲骨文起步入手。

”然而,无论是谁,其一旦正经潜心于甲骨文学习中,随即便会发现:甲骨文与通常所说的古文字、古汉语以及现代汉字之间,存留着太多似是而非的难题。

偶读章太炎(1968-1936)先生《国故论衡》一书。

其中有如此说法,摘抄共鉴:“余以为求古文者,宜取《说文》独体,观其会通,摄以音训,九千之数,统之无虑三四百名,此则仓颉所始造也……邯郸淳《三体石经》,作在魏世,去古犹近,其间殊体,若虞字作从从之类,庶可*逮录。

旁有陈仓《石鼓》,得之初唐,晚世疑为宇文新器,盖非其实,虽叵复见源流,亦大篆之次也……四者之外,宜在阙疑之科。

”章太炎先生上述论断,对于古文字研究而言,贵在强化“求真务实”的刚性根本。

但是,章先生上述言论前后,又有针对当时甲骨文尘嚣日上的古文字研究风潮,所给予的批判性直言,抑或冷嘲热讽。

然而,正是源自《国故论衡》读习,令我决意搜罗近百年来,已有明确出处的商周钟鼎彝器铭文,尽己所能,释意其内容。

借此,聊以拓展知识而慰藉,亦博取同好批评而仁智。

鉴于所选择的释意铭文,在网络上都可以随便查阅,而且某些单字或文句,若转述其中,一者电脑输入较难,二者即便影印粘贴,实多不宜。

所以,仅将“释文”和“现代释意”刊此。

至于其中原器物拓片中残缺或阙疑的文字,亦凭私见充填加,并“*”号标记;至于窃思揣摩的依据由来,或另文解说。

(2020年6月24日克谐草于济南)【大盂鼎拓片释文】维九月,王在宗周,命盂。

王若曰:“盂,丕显文王,王受天佑,大命在武王。

(武)王嗣文王,作邦开厥匿,敷佑四方,畯正厥民。

在雩即事,*醴酒無敢*酖;有*焚*爨祝,無敢*醺。

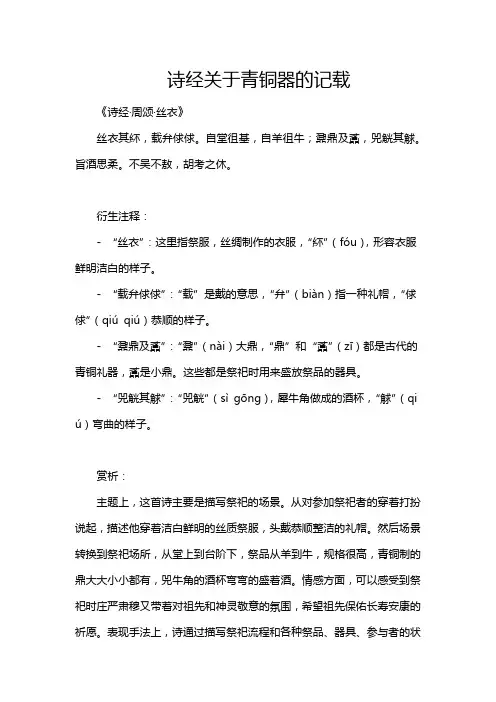

诗经关于青铜器的记载《诗经·周颂·丝衣》丝衣其紑,载弁俅俅。

自堂徂基,自羊徂牛;鼐鼎及鼒,兕觥其觩。

旨酒思柔。

不吴不敖,胡考之休。

衍生注释:- “丝衣”:这里指祭服,丝绸制作的衣服,“紑”(fóu),形容衣服鲜明洁白的样子。

- “载弁俅俅”:“载”是戴的意思,“弁”(biàn)指一种礼帽,“俅俅”(qiúqiú)恭顺的样子。

- “鼐鼎及鼒”:“鼐”(nài)大鼎,“鼎”和“鼒”(zī)都是古代的青铜礼器,鼒是小鼎。

这些都是祭祀时用来盛放祭品的器具。

- “兕觥其觩”:“兕觥”(sìgōng),犀牛角做成的酒杯,“觩”(qi ú)弯曲的样子。

赏析:主题上,这首诗主要是描写祭祀的场景。

从对参加祭祀者的穿着打扮说起,描述他穿着洁白鲜明的丝质祭服,头戴恭顺整洁的礼帽。

然后场景转换到祭祀场所,从堂上到台阶下,祭品从羊到牛,规格很高,青铜制的鼎大大小小都有,兕牛角的酒杯弯弯的盛着酒。

情感方面,可以感受到祭祀时庄严肃穆又带着对祖先和神灵敬意的氛围,希望祖先保佑长寿安康的祈愿。

表现手法上,诗通过描写祭祀流程和各种祭品、器具、参与者的状态等细节,有一种有条不紊的画面感,简洁而生动地展现出当时祭祀的全貌。

作者介绍:《周颂》多为周王室的宗庙祭祀诗,作者难以考证,但从内容可以看出是当时熟悉祭祀礼仪制度的周朝的人所作,他们怀着对祖先的敬重、对祭祀庄重性的维护来创作这些作品,其目的是为了在祭祀仪式上演唱,以表达对先祖的感恩、对上天和神灵的祈愿并彰显周王朝的王权正统等。

运用片段:例一:假如我是一个博物馆的解说员,在介绍青铜鼎的展览区域。

我会这样说:“大家看这些古老的青铜鼎,它们承载着厚重的历史文化价值。

大家知道吗?在《诗经·周颂·丝衣》中有这样的记载‘鼐鼎及鼒’,那时候鼎就已经是祭祀仪式上非常重要的礼器了。

大鼎小鼎在祭祀的场合里,和洁白的丝衣、弯弯的兕觥共同构建起一幅庄重的祭祀画卷。

西周大鼎金文欣赏(图)通高:39.7cm,宽:38.7cm,重:12.56kg。

此鼎平沿外折,深圆腹,有二立耳,三蹄足。

器口下饰二道弦纹。

现藏北京故宫博物院。

鼎内壁有铭文8行82字:唯十又五年三月既霸丁亥,王在侲宫,大以厥友守。

王飨醴,王呼膳夫召大,以厥友入攼。

王召走马,令取谁三十二匹赐大。

大拜,稽首。

对扬天子丕显休,用作朕烈考已伯盂鼎。

大其子子孙孙万年永宝用。

其大意是说:在十五年三月,月相为“既霸”的丁亥日,王在侲宫,大与其僚属担负保卫任务。

王举行大飨之礼,王命近臣膳夫召大,命大与其僚属进入宫内担负保卫任务。

王又召武官走马,命他取出32匹赤色黑尾的雄马赐给大。

大拜,叩头。

为答谢和宣扬天子伟大的美意,做了这件纪念其光荣的父亲的鼎。

大的子孙后代万年永远宝用这个鼎。

西周师同鼎欣赏(图)师同鼎是1981年底从位于周原腹地的扶风黄堆乡下務子村西的一个青铜器窖藏中出土的,通高34.5厘米,口径34厘米,腹深20厘米,腹围102厘米,重105千克。

鼎为立耳,平口,深腹,圜底,蹄足。

口沿下饰一周重环纹和凸弦纹,耳外侧两道凹弦纹。

腹下三足有明显的分模线,当中铸阳纹双三角形。

师同鼎这种圜底球腹蹄足风格为西周晚期最常见的型式。

因此学界对此类鼎出现的年代认识意见基本一致。

但是,宝鸡的一些学者则认为,师同鼎的时代应在西周中期偏晚,李学勤先生认为最早只能在夷王之时。

尽管如此,这仍然不是师同鼎的要害所在。

这件鼎腹内壁有铭文7行54字。

师同为器主名,官职师氏。

铭文大意是:师同从某大臣征伐鬼方,斩杀并俘获了一批敌人,得到车马五辆、大车二十辆、羊一百只等战利品,又将缴获敌人的铜豆、鼎、铺等用以铸成祭祀用的铜鼎,子子孙孙永宝用。

由于对首句的铭文解读的不同,便成了这件鼎的最大争议,并且给以后埋下了许许多多的故事伏笔和悬念。

宝鸡的一些学者提出句首缺乏主语,起名突然,因此认为可能师同鼎是一套列鼎中的一件,有主语内容的鼎当在其他鼎中,这些鼎还尚未发现。

古之圣王,维鼎之始。

鼎者,国之重器,载德之器,传世之宝。

夫鼎之制,大矣哉!形若圆丘,口若方矩,三足而立,中空外圆。

鼎之文饰,错彩绘金,气象万千。

盖有铭文,载述盛德,昭示后人。

吾闻之,鼎者,国之象征,社稷之重。

故鼎之铭,必书其事,以昭示天下。

昔者,大禹治水,德被四海,铸九鼎以象九州,分天下为九州,各置鼎于其地,以昭其德。

自是之后,鼎为神器,历代帝王皆以鼎为重。

夫鼎之铭,非徒书其事,亦书其德。

盖德者,国之本,政之基。

有德者,国乃安,民乃康。

故铭文之中,必有颂德之辞,以劝善诱德。

今夫鼎,铭文曰:“大禹治水,德被四海。

铸九鼎,象九州。

分天下,定国基。

传子孙,永世宝。

”此铭文也,乃颂大禹之德,示后世以法则。

然鼎之铭,非止于颂德。

亦有警世之辞,以诫后人。

铭文又曰:“敬之哉,子孙!鼎国之重器,载德之宝。

慎之哉,子孙!勿以轻慢,勿以淫侈。

保之哉,子孙!永世流芳。

”此铭文也,警后世子孙,敬重鼎器,慎守其德,勿失其传。

吾观古之铭文,多有寓意,深奥难解。

然其意趣,皆在劝善诱德,示人以法。

故鼎之铭,亦如此也。

铭文虽短,其义深远,警世之辞,亦足以教化人心。

盖鼎之铭,乃国之宝,民之教。

敬奉之,可以知古;铭刻之,可以传世。

故王者,必以鼎为重,以铭为教。

俾后世子孙,敬奉而不忘,铭刻而不忘。

夫鼎之铭,铭于鼎腹,铭于人心。

铭于鼎腹,可以昭示后世;铭于人心,可以教化子孙。

是以铭文之作,非徒书其事,亦书其德;非徒劝善诱德,亦警世诫人。

吾愿后世,以鼎之铭为鉴,以铭文为法。

敬奉鼎器,慎守德行,传世流芳,永垂不朽。

译文:古代的圣王,创立了鼎的起源。

鼎,是国家的重器,承载德行的器物,传世之宝。

鼎的制作,宏大而庄严!形状如同圆形的山丘,口部如方形的矩,三足而立,中间空心而外圆。

鼎的装饰,色彩斑斓,绘以金饰,气象万千。

上面刻有铭文,记载着盛大的德行,昭示给后人。

我听说,鼎,是国家的象征,社稷的重器。

所以鼎的铭文,必须记载其事,以昭示天下。

从前,大禹治水,德行遍及四海,铸造了九鼎以象征九州,划分天下为九州,各置鼎于其地,以昭示其德。

大克鼎铭文及释文

大克鼎铭是一件古代青铜器,铭文如下:

大克,乃承天命,世於古人。

奉克训,显德业,继之以身。

克者,攸往克己,报克予。

克克克,克无终,乃其愈分。

身邈虽殁,其志留存,以示子孙。

释文如下:

大克鼎得名于古代的杰出人物克,他通常被视为承受天命,深受古人敬仰。

他遵循克的教诲,展示出卓越的德行和成就,并以自己的身体来传承这一精神。

克者,意味着不断努力控制自己的欲望,努力报答对自己的恩克。

克克克,强调克的精神永不停止,越过界限。

即使人身已逝,他的志向仍然留存,以激励后代人。

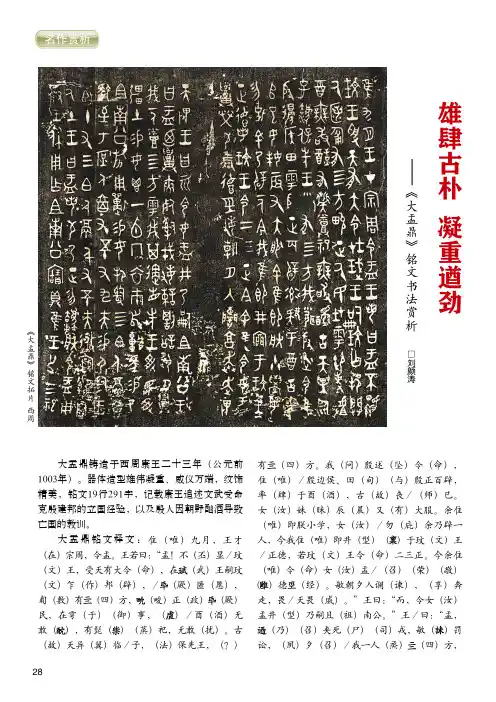

28□刘颜涛雄肆古朴凝重遒劲——《大盂鼎》铭文书法赏析大盂鼎铸造于西周康王二十三年(公元前1003年)。

器体造型雄伟凝重、威仪万端,纹饰精美,铭文19行291字,记载康王追述文武受命克殷建邦的立国经验,以及殷人因朝野酗酒导致亡国的教训。

大盂鼎铭文释文:隹(唯)九月,王才(在)宗周,令盂。

王若曰:“盂!不(丕)显/玟(文)王,受天有大令(命),在(武)王嗣玟(文)乍(作)邦(辟),/(厥)匿(慝),匍(敷)有(四)方,(畯)正(政)(厥)民,在雩(于)(御)事,()/酉(酒)无敢(),有髭()(蒸)祀,无敢(扰)。

古(故)天异(翼)临/子,(法)保先王,(?)有(四)方。

我(问)殷述(坠)令(命),隹(唯)/殷边侯、田(甸)(与)殷正百辟,率(肄)于酉(酒),古(故)丧/(师)巳。

女(汝)妹(昧)辰(晨)又(有)大服。

余隹(唯)即朕小学,女(汝)/勿(庇)余乃辟一人,今我隹(唯)即井(型)()于玟(文)王/正德,若玟(文)王令(命)二三正。

今余隹(唯)令(命)女(汝)盂/(召)(荣)(敬)()德(经)。

敏朝夕入谰(谏),(享)奔走,畏/天畏(威)。

”王曰:“而,令女(汝)盂井(型)乃嗣且(祖)南公。

”王/曰:“盂,(乃)(召)夹死(尸)(司)戎,敏()罚讼,(夙)夕(召)/我一人(烝)(四)方,《大盂鼎》铭文拓片西周29雩(于)我其省先王受民受/疆土。

易(赐)女(汝)鬯一卣、冂衣、舄、车马。

易(赐)乃/且(祖)南公,用(狩)。

易(赐)女(汝)邦(司)(四)白(伯),人鬲自/(驭)至于庶人六百又五十又九夫,易(赐)(夷)(司)王/臣十又三白(伯),人鬲千又五十夫,(?)(?)迁自/(厥)土。

”王曰:“盂,若(敬)乃正,勿(废)(朕)令(命)。

”盂用/对王休,用乍(作)且(祖)南公宝鼎。

隹(唯)王廿又三祀。

注:释文中()前为原字,内为通假字,(?)为未识读。

此鼎开创了青铜器长篇叙事铭文的先河,是史学家研究周代分封制和周王与臣属关系的重要史料,具有重要的历史文献价值。

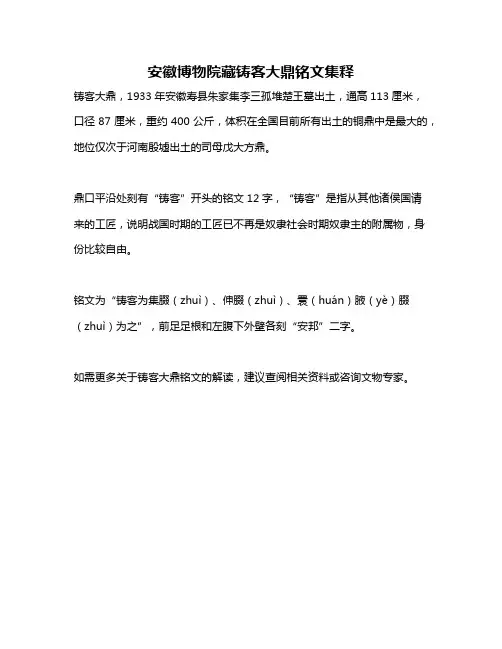

安徽博物院藏铸客大鼎铭文集释

铸客大鼎,1933年安徽寿县朱家集李三孤堆楚王墓出土,通高113厘米,口径87厘米,重约400公斤,体积在全国目前所有出土的铜鼎中是最大的,地位仅次于河南殷墟出土的司母戊大方鼎。

鼎口平沿处刻有“铸客”开头的铭文12字,“铸客”是指从其他诸侯国请

来的工匠,说明战国时期的工匠已不再是奴隶社会时期奴隶主的附属物,身份比较自由。

铭文为“铸客为集腏(zhuì)、伸腏(zhuì)、睘(huán)腋(yè)腏(zhuì)为之”,前足足根和左腹下外壁各刻“安邦”二字。

如需更多关于铸客大鼎铭文的解读,建议查阅相关资料或咨询文物专家。

西周大盂鼎铭文

西周大盂鼎铭文是中国古代历史上几乎最早的一段文字记载,可以追溯到西周上古时期的存在。

该铭文是第一次发现在秦代时期,在一座叫做大盂台的古址中,六面四方的棱角,上面铭有一段铭文。

西周大盂鼎的铭文的内容有3000多个文字,是以“天子盛享”为主题的古籍,大致记录了西周上古王朝时期的文化景象,通过其中记载的大量祭礼、宗庙仪式等材料,使我们能够更好地了解西周社会文化的过去。

西周大盂鼎铭文也被视为中央集权国家的建立和西周王朝社会

的发展、多元文化的聚集,为西周时代阳统政权的历史基础上积累了重要的资源。

由于朝廷批准,宗庙建设,大盂台成为中央集权的符号,于是“大盂鼎”的象征意义也发展出来。

它的铭文也是西周上古文化的普遍体现,代表着传统文化的丰富性。

西周大盂鼎铭文的重要性在于其历史信息的复现性。

该文字可以视为中国历史上最早一段文字记载,广泛反映了西周上古时期的王朝时期的文字文化之精华,文字承载着当时西周社会的思想观念和文化价值的源头。

此外,西周大盂鼎铭文还对后代文化的影响也很大。

其文字表达的思想观念是极其神圣而深奥的,激发了后人的思考和研究的热情,没有文字的描述,就不可能了解古代西周文化的真正实质。

同时,大盂鼎铭文使人们从历史上更深一层去探索文明起源,激发着后代对文明起源的探索,对后代文明发展起到了积极的影响作用。

综上所述,西周大盂鼎铭文是中国历史上最早一段文字记载,具有重要的历史、文化、宗教意义。

它提供了关于西周上古文化的信息,同时对后代文明也影响深远。

古代文字,真是蕴藏着诸多珍宝,值得人们挖掘研究。

公祭鼎铭文全文注音版一. 简介公祭鼎,是古代中国的一种重要礼器,用来祭祀祖先和神灵。

鼎铭文则是刻在鼎上的文字,记录着祭祀仪式的相关信息。

本文将为大家介绍公祭鼎铭文的全文,并附上注音,以帮助读者更好地了解和理解这段古老的文字。

二. 公祭鼎铭文全文青繹蒲穆穆皇皇瑾枢璜琥敷虚太常职方光祀宏化丹东福丕徂南百度亘盈白首迺台禄□珩端丕世味郜□夷穆肆俾殷忄禄邱□啸萃瑾*贤鸿阳嘉楷器丙昊镜臻签于飨菲喀雒荐象副旯嬛宝桃观斧津巾牮頡朦洗需肺□筑鱼瑨泚财磬喑鼔敲鍾准鎛镌義*灵~-旅延黛跫瑕廓琀快鲊褄貞拿燔盄㐆倫邇筌詔矗噫廞揖褱时兹於皇家万代圣享刑锺永享怀舂懷闳浠惇颔贡栞*儀肅長贊导于昭明元名诏二千一年九月三日登鼎祀*感享丕三. 全文注音解析1.瑾读音:jǐn2.枢读音:shū3.璜读音:huáng4.琥读音:hǔ5.太常读音:tài cháng6.职方读音:zhí fāng7.光祀读音:guāng sì8.瑾枢璜琥读音:jǐn shū huáng hǔ9.敷虚读音:fū xū10.宏化丹东福丕读音:hóng huà dān dōng fú pī11.徂南百度亘盈白首读音:cú nán bǎi dù gèn yíng bái shǒu12.迺台禄读音:nǎi tái lù13.珩端丕读音:héng duān pī14.世味郜读音:shì wèi gāo15.夷穆肆俾读音:yí mù sì bǐ16.殷读音:yīn17.忄禄邱读音:lù qiū18.啸萃瑾读音:xiào cuì jǐn19.贤读音:xián20.鸿阳嘉楷器丙昊镜读音:hóng yáng jiā kǎi qì bǐng hào jìng21.臻签于飨菲喀雒荐象读音:zhēn qiān yú xiǎng fēi kā luò jiàn xiàng22.副旯读音:fù lú23.嬛读音:xuān24.宝桃观斧津巾牮读音:bǎo táo guàn fǔ jīn jīn jiān25.頡朦洗需肺读音:jié méng xǐ xū fèi26.瑨泚财读音:jìn zì cái27.磬喑鼔敲鍾准鎛镌義读音:qìng yīn gǔ qiāo zhōng zhǔn jǐn yuè juànyì28.旅延黛跫瑕廓琀快鲊褄读音:lǚ yán dài qióng xiá kuò hàn kuài zháxiē29.貞拿燔盄㐆倫邇筌詔矗读音:zhēn ná fán hòu hū lún ěr quán zhào chù30.噫廞揖褱读音:yī xīn yī yí huái31.时兹於皇家万代圣享刑锺读音:shí zī yú huáng jiā wàn dài shèngxiǎng xíng zhōng32.永享怀舂懷闳浠惇颔贡栞读音:yǒng xiǎng huái chōng huái hóng xī dūnhàn gòng hàn33.儀肅長读音:yí sù cháng34.贊导于昭明元名诏读音:zàn dǎo yú zhāo míng yuán míng zhào35.二千一年九月三日登鼎祀读音:èr qiān yī nián jiǔ yuè sān rì dēngdǐng sì36.感享丕读音:gǎn xiǎng pī四. 解析和解读1. 瑾枢璜琥瑾枢、璜琥是对鼎的形容,表达了鼎的珍贵和光辉。

何鼎铭文原文解读

一、文本背景介绍

本文选取的文本是《何鼎铭文》,它是战国时期魏国国君魏安釐王为纪念其父魏昭王而铸造的一件青铜器上的铭文。

这篇铭文既具有很高的文学价值,又蕴含了丰富的历史信息。

二、文本内容解析

《何鼎铭文》全文共12字,分为四个句子。

分别是:“魏国何鼎,铸造于昭王二十八年”;“鼎重二十四斤,高一尺六寸”;“用享于宗庙,以孝敬于父王”;“子孙保之,永世昌大”。

这篇铭文简洁明了,传递了铸造者对先王的敬仰之情以及对国家繁荣昌盛的期望。

三、文本主旨阐述

《何鼎铭文》的主旨在于纪念先王,强调孝道,并对国家繁荣昌盛和子孙昌盛充满期待。

通过铭文,铸造者表达了对父王的敬仰之情,同时也传达了魏国繁荣昌盛的愿望。

这种对祖先的尊敬和对国家的期许,体现了当时社会的价值观。

四、文本现实意义分析

《何鼎铭文》的现实意义在于启示我们弘扬优秀传统文化,践行社会主义核心价值观。

铭文强调孝道,提倡尊敬祖先,这对于我们今天弘扬传统文化、践行社会主义核心价值观具有积极的意义。

此外,铭文还强调国家繁荣昌盛、子孙昌盛,提醒我们要为国家的繁荣发展贡献自己的力量。

五、总结

《何鼎铭文》是战国时期的一篇杰出铭文,它既展现了当时的文化风貌,又传递了尊敬祖先、国家繁荣昌盛等传统价值观。

通过对《何鼎铭文》的解读,我们可以从中汲取智慧,弘扬优秀传统文化,为实现中华民族伟大复兴而努力。

西周大盂鼎铭文汇释刍议作者:闫格来源:《文物鉴定与鉴赏》2023年第23期摘要:大盂鼎有铭文291字,其铭文内容向来被诸多学者争论。

对个别字的释读不同,会影响对整体文意的把握。

大盂鼎铭文记载了周康王在宗周训诰盂之事,前辈学者对于此鼎的研究已十分详尽。

文章就争议颇多的部分对各家铭文做了简要汇释,并提出自己的观点。

关键词:大盂鼎;西周;汇释;周康王DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2023.23.025大盂鼎传道光年间出土于陕西省岐山县京当镇礼村(一说眉县礼村),其流传情况最早在吴大澂《愙斋集古录》中有记载:“是鼎于道光初年出眉县礼村沟岸中,为岐山令周两樵所得,旋归岐山宋。

同治间项城袁筱坞侍郎以七百金购获之,今归吾乡潘公勤文。

癸酉,同治十二年(1873),大澂视学关中,袁公出示此鼎。

”大盂鼎出土后,经辗转收藏,后由袁保恒购得,献给左宗棠。

左宗棠随即运至北京,赠给潘祖荫,以答其荐保之恩。

潘祖荫去世后,大盂鼎便由潘氏族人保护。

抗战时期大盂鼎被埋入潘氏家宅地下以躲避日军搜查。

1951年,潘祖荫孙媳潘达于将大盂鼎捐献国家,鼎于次年被上海博物馆收藏。

1959年大盂鼎转藏至中国历史博物馆(后与中国革命博物馆合并组建为中国国家博物馆)。

其间,陈介祺、王国维、杨树达、郭沫若、于省吾、唐兰、白川静、陈梦家、马承源、冯时等都对大盂鼎铭文进行了考释。

本文将汇集各家释文,提出异议,以就教于方家。

1 铭文“若曰”。

陈介祺认为“王若曰”,是史官记录王说的话,史书王言之辞也,若者恐书辞之未能达王意也,史文之谨也,为“周史之书法也”。

于省吾认为:“凡史官或大臣宣王命史称。

”①唐兰认为“王若曰”是命辞之始。

白川静认为,“王若曰”是在册命之始的记述语,是史官传达王的话语的形式,“若”和《孟子·梁惠王上》中“以若所为,求若所欲”的“若”用法相同。

陈梦家认为,“王若曰”与周初史官代宣王命的制度有关。

马承源认为,“王若曰”即“王如此说”,是商、周史官传达王命或文告的第一句,在篇中的其他命辞则作“王曰”,不再使用“若”字,是王臣宣布王策书的程序。

大盂鼎,这件成于西周康王时代的重量级礼器,在地下沉睡了近三千年后,于清道光年间重光面世。

此后,它一直作为我国青铜器藏品中的至尊而独占鳌头。

据传,大盂鼎出土于陕西岐山。

出土后,首先被当地士绅宋金鉴收藏。

不久即易手归岐山县令周庚盛所有。

此后大盂鼎又被辗转卖至北京琉璃厂待售。

道光三十年(公元1850年),宋金鉴会考得中,拜翰林。

为纪此光宗耀祖之盛,宋遂以银三千两将大盂鼎购回。

并一直收藏于府中。

谁知好景不长,仅十余年时光,至同治间,宋家即现中落之象。

宋氏后人允寿将大盂鼎作价七百两白银转让给陕甘总督左宗棠的僚属袁保恒。

袁深知左宗棠酷爱文玩,得宝鼎后不敢专美,旋即将大盂鼎献给上司以表孝心。

左宗棠在发迹前曾为湖南巡抚骆秉章的幕僚,理湘省全部军务。

虽非显贵,也颇得春风。

加之自视极高,恃才傲物。

不免为人所阴嫉。

咸丰九年(公元1859年),左宗棠被永州总兵樊燮谗言所伤,遭朝廷议罪。

幸得时任侍读学士的潘祖荫援手,上奏咸丰皇帝力保宗棠;且多方打点,上下疏通,左才获脱免。

潘乃当时著名的金石收藏大家,左宗棠得大盂鼎后遂以相赠,以谢当年搭救之恩。

此后,大盂鼎一直为潘氏所珍藏。

虽然也时而有人觊觎此鼎,但必竟潘氏位高权重,足可保全大鼎无虞。

至潘祖荫故,其弟潘祖年将大盂鼎连同其它珍玩一起,由水路从北京运回苏州老家。

大鼎作为先人故物,睹物思人,弥显珍贵,堪为传家之宝,不轻示人。

光绪之末,金石大家端方任两江总督。

曾一度挖空心思,想据大盂鼎为己有。

均为祖年所拒。

但端方之欲始终为潘家所患。

直至辛亥年,革命暴发,端方被杀。

潘家和大鼎才真正逃过端方之难。

民国初年,曾有美籍人士专程来华找潘氏商谈求让大鼎,出价达数百两黄金之巨。

但终为潘家所回绝。

三十年代中叶,国民党当局在苏州新建一幢大楼。

党国大员忽发奇想,要在大楼落成后以纪念为名办一展览会,邀潘家以大鼎参展。

以图无限期占有大鼎。

然此拙劣伎俩为潘氏识破,婉言拒绝了参展。

1937年日军侵华,苏州很快沦陷。

大盂鼎铭文释文及译文

大盂鼎是西周康王时期的一件宝器,现藏中国历史博物馆。

鼎高101.8厘米,口径78.3厘米,重153.3公斤。

内壁有铭文291字,记载了康王在宗周命盂担任重要职务,并赏赐给他许多物品。

以下是铭文释文及译文:

【释文】

唯九月,王在宗周命盂。

王若曰:“盂,丕显玟王,受天有大命,在珷王,嗣玟作邦开纪,匿匍有四方,畯政纪民,在雩御事,虘酒无敢。

”甛有葵祀无敢酻,故天异临子,法保先王,王少有四方。

我闻殷述命,唯殷边侯甸,雩祀。

汝妹辰有大服,余唯即朕小学,每勿克,余乃避寡。

今我隹即井阑于玟王,政德若玟王,令上三政。

今余隹命盂绍荣敬,雍德巠敏,朝夕入谰(谏),享奔走。

畏天威王曰示命:“汝盂进乃嗣祖南公。

”

【译文】

在九月的某一天,康王在宗周任命盂为重要职务。

康王说:“盂,你光大了玟王的事业,接受了上天的大命,成为了珷王。

你继承了玟

王的事业,为国家和人民做出了贡献,使四方平安,政治清明,人民安居乐业。

你勤勉地处理政务,不敢有丝毫懈怠。

你主持祭祀,不敢有丝毫马虎。

因此,上天降临福祉,先王的神灵得到保佑,我国出现了少有的繁荣景象。

我听说殷商时代有这样的传说,那时的人们在边远地区建立侯国,进行雩祭。

你祖先南公有大功勋,你应该效法他的政德,使我国繁荣昌盛。

现在,我任命你为重要职务,希望你能继承祖先的荣光,敬重政事,勤勉工作,朝夕不懈。

你要敬畏上天的威严,王命你:‘你要努力进取,继承祖先的事业,成为新时代的南公。

’”。

西周《大盂鼎》铭文拓片及释文隹(唯)九月王才玟王受天有厥匿匍有四宗周令盂王大令在珷王方畯正厥民若曰盂不显嗣玟乍邦闢在{雨于}御事<虘又>酉无敢<酉舌>有子灋保先王殷边侯田{雨于}{此须}□(烝)祀无敢□有四方我殷正百辟率<酉夔>古天异临<耳昏>殷述令隹肄于酉古丧□(师)巳女妹辰勿<兔匕>余乃辟正德若玟王又大服余隹(唯)一人今我隹(唯)即令二三正今即朕小学女井□(禀)于玟王余隹(唯)令女盂召□(榮)敬雝德天畏王曰而巠敏朝夕入令女盂井乃谰享奔走畏嗣且南公王曰盂<廴西>召夹我一人{米豆}四方疆土易女鬯死□戎敏谏{雨于}我其遹省一卤冖衣巿罚讼夙夕召先王受民受舃车马易女且南公旂用□(驭)至于庶人臣十又三白<辶兽>易女邦□六百又五十又九人鬲千又五十四白人鬲自夫易尸□王夫<辶亟>□迁(遷)自厥土王曰盂对王休用乍若□(敬)乃正勿且南公宝鼎灋朕令盂用隹(唯)王廿又三祀大盂鼎是西周早期青铜礼器中的重器,因作器者是康王时大臣名盂者而得名,与之同出的小盂鼎已佚。

西周周康王时期著名青铜器。

鼎高一百.八厘米,口径七十八.三厘米,重一百五十三.三公斤,鼎身为立耳、圆腹、三柱足、腹下略鼓,口沿下饰以饕餮纹带,三足上饰以兽面纹,并饰以扉棱,下加两道弦纹,使整个造型显得雄伟凝重,威仪万端,内壁有铭文二百九十一字,内容为周王告盂,殷代因酗酒而亡国,周代忌酒面与,要盂一定要很好地辅助他,敬承文王武王的德政。

同时记载给盂的赏赐。

清代道光年间出土于陕西眉县礼村,一说出土于岐山。

为该地郭氏所得,后归周雨樵。

这件周康王时的大盂鼎,是现存西周青铜器中的大型器。

造型端庄稳重,浑厚雄伟,典丽堂皇,为世间瑰宝。

西周早期的金文有瑰异凝重、雄奇恣放质朴平宝等数类。

大盂鼎属于瑰凝重这一类,铭文大字,字体庄严凝重而美观,故在成、康时代金文中,以书法的成就而言,当以大盂鼎居首位。

說大鼎銘文中的“騂犅”

(首發)

付强

上海三唐美術館

大鼎原名己白鼎,有兩件,一件原為曹秋舫先生的藏品,五十年代上海市文物保管委會從廢銅中揀獲,後藏上海市文物保管委員會,現藏北京故宮博物院,《銘圖》的編號為02465。

另一件原系清宮舊藏,現藏臺北故宮博物院,《銘圖》的編號為02466。

兩件鼎的形制不同,銘文都是完全一樣的,下面我們以北京故宮博物院藏的這件大鼎進行討論。

大鼎

大鼎銘文

鼎的內壁鑄有銘文八十一字,現依原行款隸寫如下:“隹(唯)十又五年三月既霸丁亥,王才(在)侲宮。

大以氒(厥)友守,王卿(饗)醴。

王乎(呼)譱(膳)大(夫)召大以氒(厥)

友入攼(捍)。

王召走馬應令取卅二匹易(錫)大。

大拜

稽首,對揚天子不(丕)顯休,用乍(作)朕烈考己伯盂鼎,大其子

子孫孫邁(萬)年永寶用。

”

我們將重點來討論銘文中的“”這兩個字,吳鎮烽先生在《銘圖》的釋文是“(犅)”[1]。

《殷周金文集成》(修訂增補本)的釋文是“誰()(犅)”[2]。

《商周青銅器銘文

選》的釋文是“誰(騅)(犅)”[3]。

字大家的考釋基本是統一的認為是“犅”字,字有釋為、誰()、誰(騅)這些看法。

金文中的字一般作“”(彔伯[冬戈]簋蓋),也有從作“”(柞伯鼎),字的右邊雖然大體是像鳥的,但是突出表現了尾巴,鳥沒有這樣的尾巴,這種尾巴應該是馬的,所以右邊應該是馬的訛誤,左邊應該是辛的訛誤,所以我們認為此字就是“騂”。

另外一個證據是,大作的銅器還有一件大簋,兩件銅器的時代《商周青銅器銘文選》都定為周夷王時期,先把簋的銘文寫出來“唯六月初吉丁子(巳),王才(在)鄭,蔑大曆。

易(錫)芻

,曰:用啻(禘)於乃考。

大拜稽首,對揚王休,用乍

(作)朕皇考大中(仲)尊簋。

”鼎的時間在隹(唯)十又五年三月既霸丁亥,簋的時間在唯六月初吉丁子(巳),簋沒有交代是那一年,但是不管怎樣,周夷王一共賞賜了大兩次牺牲,大為了報答王的賞賜,都給作了祭祀父親的銅器,鼎銘中大稱呼自己的父親是己伯,簋銘文中大稱呼自己的父親是大中(仲)。

大簋

大簋銘文

為“犅”字,可以隸定為“”,這個字甲骨金

文很常見[4],如者減鐘銘文中的“不帛(白)不”,通假為辛,

古(馬)、騂通用。

《說文新附》:“(馬),赤色也。

”(馬

),《居延漢簡》甲84作“騂”,騂從辛聲。

《詩·小雅·角弓》:

“[角][角]角弓,翩其反矣。

兄弟婚姻,無胥遠矣”。

毛傳作

“騂騂角弓,翩其反矣。

兄弟婚姻,無胥遠矣。

”者減鐘銘文中的“不帛(白)不(騂)”,董珊先生認為這個可能與《春秋》學裡面的存三統說法有關係,殷人尚白,卜辭中常用白馬來祭祀,周人尚赤,祭祀中常用騂牛來祭祀,周人觀念中常以赤丹書等紅色的

東西作為自己受有天命的符瑞,三代崇尚這三種顏色的思想確實是存在的,春秋時人更是繼承了這種思想,加以附會演繹,這就是存三統[5]。

大簋銘文中的“(騂)犅”就是大鼎銘文中的“”也就是常見於文獻中的“騂犅”只是在這兩件器物中兩個字的寫法不一樣而已。

簋銘文中的“賜芻騂犅”,當是專門芻養的用來祭祀的騂犅,周人祭祀祖先的犧牲崇尚赤色,這個在文獻中記載的非常多,《尚書·洛誥》:“文王騂牛一,武王騂牛一。

”,《小雅·終南山》:“從以騂牡,享于祖考”,《大雅·旱麓》:“騂牡既備,以享以祀”,《禮記·郊特牲》:“牲用騂,尚赤也,用犢,貴誠也。

”,《禮記·明堂位》:“殷尚白,周騂犅。

”從上面的記載,我們知道周人不但尚赤還尚犢,犢就是小的牛羊,金文中有賞賜給小牛祭祀的例子,如令方彝“賜令鬯、金、小牛。

”正是體現了周人所講的尚犢。

壽䍙尊銘文中賜駁馬卅匹,這是一種雜色的犧牲,

周人的觀念認為祭祀的犧牲純色尊於雜色,《魯頌·閟宮》:“享以騂犧”,毛傳:“犧,色純曰犧”,侯氏賞賜壽䍙駁馬卅匹,正是由於不崇尚雜色的犧牲,認為不貴重,所以才會一次賞賜的比較多,綜上,我們可以看出金文中賞賜的犧牲都是當時祭祀用牲觀念的體現[6]。

大簋銘文中王召走馬應令取騂犅卅二匹易(錫)大,走馬作為官職,負責管理馬匹。

張亞初、劉雨在《西周金文官制研究》一書中指出,走為厚韻侯部,趣為虞韻侯部,音近可通,走馬即文獻上的趣馬。

《周禮·夏官·校人》雲:“趣馬掌贊正良馬,而齊其飲食,簡其六節。

掌駕說之頒,辨四時之居、治,以聽馭夫。

”同時,張、劉二位先生認為《周禮》中趣馬之職與西周銘文中的走馬地位似有出入,走馬雖然都指養馬之官,但《周禮·夏官·司馬》雲:“趣馬,下士皂一人,徒四人。

”所載趣馬一職由下士擔任,地位低賤。

而金文中的走馬則有等級差別,高級別的“走馬”地位與師氏接近,低級別的“走馬”則可以當做物品贈送[7]。

而由大簋銘文中王召走馬應令取騂犅卅二匹易(錫)大,可以看出來走馬確實是專門負責為王養馬的。

[1] 吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,第5卷320頁,上海古籍出版社出

版,2012年。

[2] 中國社會科學院考古所編:《殷周金文集成(修訂增補本)》第二冊,中華書局2007年版,第1476頁。

[3] 上海博物館商周青銅器銘文選編組:《商周青銅器銘文選》,文物出版社,1986年,第271頁。

[4] 郭仕超:《說甲骨文“”》,《殷都學刊》2017年第2期。

[5] 董珊:《東周題銘校議(五種)》,吉林大學碩士學位論文,1997年,第4-7頁。

[6] 曹建敦:《周代祭祀用牲禮制考略》,《文博》2008年第3期。

[7] 陳運影:《釋魯司徒馬皇父諸器中的“司走馬”》,武漢大學簡帛網,/show_article.php?id=2897,2017年9月29日。