香港房地产发展历程

- 格式:ppt

- 大小:655.50 KB

- 文档页数:21

中国房地产 20 年发展历程1988 -1993 疤痕记忆1990年,国务院颁布《中华人民共和国城镇土地使用权出让和转让暂行条例》的55 号令,标志着中国房地产业的肇始,但很快地,第一次房地产泡沫在深圳、海南、北海等地出现。

政府开始第一轮紧缩性宏观调控,房地产泡沫破裂,造成了大量的烂尾楼和银行呆坏账。

1993 -1997 负增长紧缩性的调控政策落实,经济过热势头放缓,处在通货紧缩通道中,亚洲金融(行情 , 资讯 , 评论)危机爆发,日本、香港等地房地产泡沫破裂。

1998 里程碑5 月 9 日,中国人民银行出台《个人住房贷款管理办法》,倡导贷款买房。

7月 3日,国务院正式宣布停止住房收入分配,逐步实行住房分配货币化。

同时,"建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系"被确定为基本方向。

10 月 29 日,以回龙观、天通苑、建东苑等为代表的19 个首批经济适用房项目在北京房地产交易中心展示。

央行颁布《个人住房贷款管理办法》,并特意安排 1000 亿元的贷款指导性计划。

评述:海南房地产泡沫破裂后,延续 5 年的房地产颓势就此得以扭转。

当年全国完成房地产开发投资 3623 亿元,比上年增加 13.79%,改变了上一年房地产开发投资负增长态势。

政策背景是,通货紧缩的经济局势使得政府决定催热房地产拉动内需,这一影响深远的决策是亚洲金融危机后改善市场需求的转折点,其效应持续了10 年,并使得房地产业成为中国经济的支柱产业之一。

房地产热不仅造就了大批中国富豪,也成为政府官员落马的主要泥潭。

易被人忽视的是,中国在当年首次提出要建立以经济适用房为主和租售并举的住房供应体系。

1999 - 2003 白银年代1999 年末班车3 月,北京春季房地产展示交易会在国贸举办,出现前所未有的观展人流,个人首次代替单位成房展会购房主流。

4 月,建设部出台《城镇廉租房管理办法》,5 月 1 日起实施。

香港经济发展历程香港经济发展历程可以追溯到19世纪中期,当时香港成为一个重要的贸易港口。

由于其地理优势和自由贸易政策,香港吸引了商人和投资者的注意,逐渐成为一个繁荣的商业中心。

在20世纪初,香港的经济主要依赖于航运和贸易。

然而,二战后,许多国家纷纷实行保护主义政策,对香港的贸易造成了一定的冲击。

为了解决这个问题,香港政府推出了一系列改革措施,包括降低关税和优惠的税收政策,以吸引外国投资。

在1960年代和1970年代,香港逐渐转型为一个工业和制造业基地。

低劳动力成本和高效的生产制度吸引了大量的外国投资者和制造业公司。

香港的制造业迅速发展,成为其经济增长的重要引擎。

1980年代是香港经济发展的一个关键时期。

中国改革开放政策的推行使得香港成为与中国内地进行经济交流的重要窗口。

香港在金融、贸易和物流等领域的实力得到了进一步的增强。

到了1990年代,香港经济进一步多元化发展。

香港的金融业成为亚洲地区最重要的金融中心之一,香港证券交易所也成为了全球最大的股票市场之一。

此外,旅游业、房地产业和专业服务业等也得到了快速发展。

香港回归中国后,香港经济得到了持续的发展。

香港作为中国内地与国际社会的桥梁,为中国内地的经济发展提供了重要的支持。

香港的金融体系和法治环境以及高素质的人才储备,都是香港经济发展的重要优势。

然而,近年来香港经济面临了一些挑战。

政治不稳定和社会动荡对香港的经济造成了负面影响,部分投资者和企业开始对香港的前景表示担忧。

此外,香港经济也面临着来自其他亚洲城市竞争的压力,需要进一步提升自身的竞争力。

总之,香港经济经历了从贸易港口到工业基地再到金融中心的发展历程。

香港凭借其优越的地理位置、开放的经济政策和高素质的人才,持续吸引着国内外投资者和企业,致力于保持其作为一个国际商业中心的地位。

香港发展历程经济香港的发展经济可以追溯到19世纪中叶。

在这个时期,由于中国清政府的不稳定和香港地理位置的优势,香港成为了一个繁忙的港口和贸易中心。

同时,香港还发展起了一个重要的航运业务。

20世纪初,香港经历了两次世界大战的破坏,但在战后迅速恢复并重建了港口和交通基础设施。

随着中国大陆的社会主义革命,香港成为大批中国人逃离共产主义政权的避难所,这对香港的人力资源提供了巨大的机会和助力。

随后,香港开始逐渐发展低成本制造业和轻工业。

到了上世纪70年代和80年代,香港逐渐成为国际金融中心。

这段时间正值中国改革开放的初期,中国内地需要香港作为窗口来吸引外国投资和进行外贸。

与此同时,香港开始大规模吸引外国直接投资,建设国际金融机构和金融市场,成为了亚洲最重要的金融中心之一。

1984年,中英两国签署了《中英联合声明》,确定了香港回归中国的日期为1997年,并确保香港可以保持高度自治和资本主义体制50年。

这个决定为香港的经济发展提供了长期的稳定和保障。

回归后,香港的经济继续迅速发展。

尤其是在1990年代,香港成为了全球最自由的经济体之一,贸易和金融业务繁荣。

2003年之前,香港的经济增长主要依赖于贸易、金融和房地产等服务业。

然而,在过去几年中,香港的经济开始面临一些挑战,特别是来自中国的竞争和全球经济的不稳定因素。

为了适应新的经济环境,香港开始积极推动创新和科技发展。

特别是在近年来,香港政府加大了对科研机构和科技企业的支持,鼓励创新创业和科技产业的发展。

此外,香港还通过发展旅游产业和推广国际会展业来拓宽经济发展领域。

总的来说,香港的发展历程经济从一个繁忙的港口和贸易中心起步,逐渐发展成为国际金融中心,并不断调整和转型以适应新的经济环境。

虽然面临着一些挑战,但香港仍然是一个具有强大经济动力和潜力的地区。

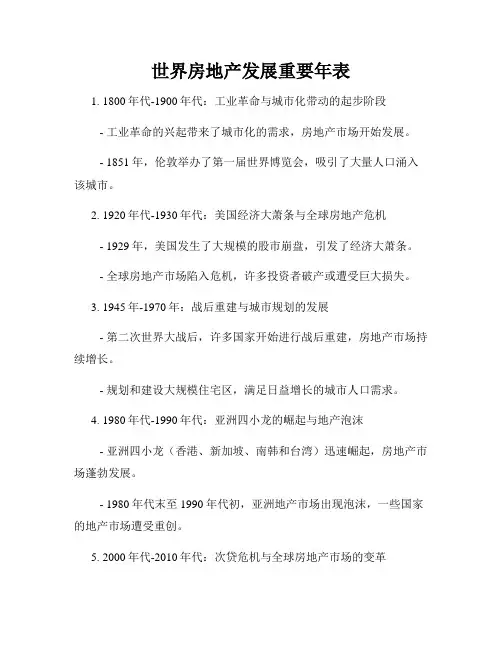

世界房地产发展重要年表1. 1800年代-1900年代:工业革命与城市化带动的起步阶段- 工业革命的兴起带来了城市化的需求,房地产市场开始发展。

- 1851年,伦敦举办了第一届世界博览会,吸引了大量人口涌入该城市。

2. 1920年代-1930年代:美国经济大萧条与全球房地产危机- 1929年,美国发生了大规模的股市崩盘,引发了经济大萧条。

- 全球房地产市场陷入危机,许多投资者破产或遭受巨大损失。

3. 1945年-1970年:战后重建与城市规划的发展- 第二次世界大战后,许多国家开始进行战后重建,房地产市场持续增长。

- 规划和建设大规模住宅区,满足日益增长的城市人口需求。

4. 1980年代-1990年代:亚洲四小龙的崛起与地产泡沫- 亚洲四小龙(香港、新加坡、南韩和台湾)迅速崛起,房地产市场蓬勃发展。

- 1980年代末至1990年代初,亚洲地产市场出现泡沫,一些国家的地产市场遭受重创。

5. 2000年代-2010年代:次贷危机与全球房地产市场的变革- 2008年,全球金融危机爆发,次贷危机导致了全球性的房地产市场动荡。

- 房地产市场的监管加强,发展趋势逐渐向可持续和环保方向转变。

6. 2010年代至今:科技创新与城市智能化发展- 科技创新对房地产市场产生了深远影响,如共享经济、在线住房预订等平台的兴起。

- 城市智能化成为发展趋势,房地产开发商将越来越多的关注智能化设施和可持续发展。

7. 未来展望:人口老龄化与可持续发展的挑战- 随着全球人口老龄化趋势加剧,房地产市场将面临来自养老服务、医疗设施等方面的新需求。

- 可持续发展将成为房地产市场的重要考量,建筑绿色化、能源节约和环境友好将成为未来发展的方向。

结语:世界房地产发展经历了多个阶段,从工业革命的起步,到战后重建,再到亚洲四小龙的崛起和次贷危机的巨大冲击。

随着科技创新的推动,未来的房地产市场将更加注重智能化和可持续发展,同时也需应对人口老龄化带来的挑战。

香港新华集团房地产口碑

新华集团1957 年创办,总部位于香港, 经过逾60年高速发展,从昔日的亚太海产大王已成为一家业务横跨八个领域、拥有五家上市机构的大型跨国集团,投资网络广及中国内地、日本、澳门、越南、缅甸、柬埔寨、新加坡、加拿大、欧洲、美国及澳洲等地。

新华集团主席蔡冠深博士,大紫荆勋贤、金紫荆星章、太平绅士。

现任中国全国政协常委、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港中华总商会永远名誉会长、一带一路工商协会联盟共同主席、内地 - 香港一带一路工商专业委员会港方主席、环渤海企业家联盟主席、香港越南商会创会会长、香港韩国商会创会会长、中印软件协会主席。

碧桂园的发展历程

碧桂园(Country Garden)是一家知名的房地产开发企业,成立于1992年。

从成立之初的小型开发公司,到如今成为全球领先的综合性房地产集团,碧桂园的发展历程充满了辛勤努力和持续创新。

在成立初期,碧桂园主要专注于中低收入家庭的住房需求。

通过质量可靠、价格合理的住宅产品,碧桂园迅速地在国内市场上树立了良好的口碑。

随着公司的逐渐发展壮大,碧桂园开始涉足商业地产、酒店及旅游地产等领域。

2006年,碧桂园成功在香港联交所主板上市,这标志着公司迈入了一个全新的发展阶段。

上市后,碧桂园加大了对资本市场的开放度和透明度,通过引入专业化的管理团队和领先的市场策略,进一步提升了公司的竞争力和品牌影响力。

2010年,碧桂园在中国香港创业板上市,进一步巩固了其在国际资本市场的地位。

此后,碧桂园开始拓展海外市场,先后在马来西亚、澳大利亚等地开展了大量的房地产项目,成功地将自己打造成为一个有全球影响力的房地产品牌。

近年来,碧桂园持续加大了对创新科技的投入,致力于打造智慧城市和智能住宅项目。

通过引入人工智能、大数据、物联网等先进技术,碧桂园为居民提供了更加智能化、便捷化的生活体验。

总的来说,碧桂园凭借着持续的创新和优质的产品,不断实现

着跨越式的发展。

从一个小型房地产开发公司到如今的全球领先企业,碧桂园的成功离不开团队的努力、市场的机遇以及公司对品质和创新的坚持。

未来,碧桂园将继续努力创新,为社会提供更好的住房和生活品质。

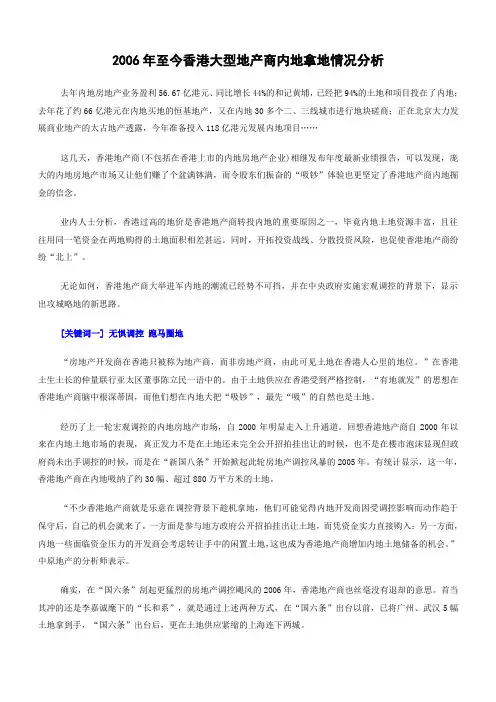

2006年至今香港大型地产商内地拿地情况分析去年内地房地产业务盈利56.67亿港元、同比增长44%的和记黄埔,已经把94%的土地和项目投在了内地;去年花了约66亿港元在内地买地的恒基地产,又在内地30多个二、三线城市进行地块磋商;正在北京大力发展商业地产的太古地产透露,今年准备投入118亿港元发展内地项目……这几天,香港地产商(不包括在香港上市的内地房地产企业)相继发布年度最新业绩报告,可以发现,庞大的内地房地产市场又让他们赚了个盆满钵满,而令股东们振奋的“吸钞”体验也更坚定了香港地产商内地掘金的信念。

业内人士分析,香港过高的地价是香港地产商转投内地的重要原因之一,毕竟内地土地资源丰富,且往往用同一笔资金在两地购得的土地面积相差甚远。

同时,开拓投资战线、分散投资风险,也促使香港地产商纷纷“北上”。

无论如何,香港地产商大举进军内地的潮流已经势不可挡,并在中央政府实施宏观调控的背景下,显示出攻城略地的新思路。

[关键词一] 无惧调控跑马圈地“房地产开发商在香港只被称为地产商,而非房地产商,由此可见土地在香港人心里的地位。

”在香港土生土长的仲量联行亚太区董事陈立民一语中的。

由于土地供应在香港受到严格控制,“有地就发”的思想在香港地产商脑中根深蒂固,而他们想在内地大把“吸钞”,最先“吸”的自然也是土地。

经历了上一轮宏观调控的内地房地产市场,自2000年明显走入上升通道。

回想香港地产商自2000年以来在内地土地市场的表现,真正发力不是在土地还未完全公开招拍挂出让的时候,也不是在楼市泡沫显现但政府尚未出手调控的时候,而是在“新国八条”开始掀起此轮房地产调控风暴的2005年。

有统计显示,这一年,香港地产商在内地吸纳了约30幅、超过880万平方米的土地。

“不少香港地产商就是乐意在调控背景下趁机拿地,他们可能觉得内地开发商因受调控影响而动作趋于保守后,自己的机会就来了。

一方面是参与地方政府公开招拍挂出让土地,而凭资金实力直接购入;另一方面,内地一些面临资金压力的开发商会考虑转让手中的闲置土地,这也成为香港地产商增加内地土地储备的机会。

香港最大的房地产商篇一:香港大型房地产发展商香港大型发展商(排名不分前后):和记黄埔和长江实业(意向长白)新鸿基(意向金廊)恒基兆业(北站,国际金融中心)恒隆(市府广场南,恒隆市府广场)瑞安(新上海广场)瑞宝(南金廊,瑞宝五星酒店)太古裕景兴业()保利达和九龙建业()嘉里建设新世界()东方海外香港兴业嘉华尖沙嘴置业信和置业香港大型发展商,主要业务在内地的香港上市公司: 华润新恒基世茂茂业中信泰富另:香港地产巨贾三甲为:1、长江实业和和记黄铺2、新鸿基3、恒基兆业李嘉诚郭炳湘、郭炳江及郭炳联兄弟李兆基中国十大房地产企业排名名次公司名称1长江实业(集团)有限公司2新鸿基地产发展有限公司3恒基兆业地产有限公司4城市发展有限公司5新世界发展有限公司6淘大置业有限公司7信和置业有限公司8嘉里建设有限公司9希慎兴业有限公司10恒隆有限公司中国十大房地产企业品牌中国十大房地产企业品牌十佳企业家企业名称1新鸿基郭炳湘香港新鸿基地产地址:香港港湾道30号新鸿基中心46楼香港新鸿基地产2恒基兆业李兆基香港恒基兆业集团地址:香港中环金融街8号国际金融中心二期72-76楼香港恒基兆业集团3长江实业李嘉诚长江实业集团有限公司地址:香港皇后大道中2号长江集团中心7楼长江实业集团有限公司4会德丰吴光正香港会德丰地产有限公司地址:香港中环毕打街20号会德丰大厦23楼香港会德丰地产有限公司5恒隆陈启宗香港恒隆地产有限公司地址:香港中环德辅道中四号渣打银行大厦二十八楼香港恒隆地产有限公司6新世界郑裕彤香港新世界中国地产有限公司地址:香港中环皇后大道中十八号新世界大厦32楼香港新世界中国地产有限公司7香港南丰陈廷骅香港南丰集团8霖园蔡宏图台湾霖园集团9中海地产郝建民中海地产股份有限公司地址:深圳市福田区福华路399号中海大厦12楼中海地产股份有限公司邮编:51804810万科郁亮万科企业股份有限公司篇二:香港房地产的历史回顾香港房地产的历史回顾2007-10-19周期性盛衰循环相伴战后香港地产香港房地产业虽然几经起伏,但一直是香港经济的支柱之一,占GDP的比重在20%以上,是香港经济的“晴雨表”。

《香港地产业百年》读后感《香港地产百年》一书记述了1841年英国占领香港后开始拍卖土地,逐步形成香港的地权制度和土地批租制度,从而揭开了近现代香港地产业的发展历史。

其实香港房地产业的发展历程也就是整个房地产发展过程的缩影。

通过阅读本书,让我对香港房地产的兴衰有了更全面的了解,也更加深刻地认识到了中国房地产行业的现状及未来的发展方向。

从1841年首次“卖地”以后的100多年,香港形成了自己的土地制度,这一时期香港地产行业发展缓慢,但逐渐完善的管理制度对香港地产业后面数十年的飞速发展奠定了良好的基础。

第二次世界大战后,经济复苏、香港人口增加及住房数量骤减等因素,香港的地产行业空前的繁荣。

1954年~1968年香港的地价、楼价飞涨,银行开始积极参与对地产业的投资,地产业的蓬勃发展加上利润丰厚,一时间地产置业公司激增。

在这一时期,除传统的住宅外,商业楼宇、厂房、货仓也成为新兴的地产市场。

在内地,这样的一些物业形态就是我们经常见到的商业地产、产业地产及物流仓储中心。

上世纪70年代香港地产业开始证券化和集团化,大批地产公司在香港股市挂牌上市,并透过公开发售新股、配股、收购、兼并去扩大公司资产规模,这个时期经济景气好,地产世道畅旺,形成地产与股市相互扯动上涨的局面。

1985年香港进入过渡时期,香港的土地供应发生改变,香港房地产市场供求严重失衡,而经过长期的发展,香港地产业逐渐形成经营高度集中的局面,另一方面,因美国减息,大量资金涌向地产市场而形成“资产通胀”。

这一系列因素导致了香港地产“泡沫”的形成。

在1841年到1997年150余年的发展过程中,香港涌现出了许多地产业的巨擘,其中新鸿基的发展的模式非常成功。

在初始阶段,它将“分层出售、分期付款”售楼方式移植于工业楼宇,从而成功的在地产业站稳了脚跟。

新鸿基的成功很大程度上得益于其主持人郭得胜高瞻远瞩的目光及其紧扣市场循环盛衰的投资策略。

特别是在97香港回归前,他看好香港房地产的长远发展前景,因而在地产危机中以低价购入大量土地,发展物业,然后在市场复苏时高价出售,获得厚利。

香港房地产发展历程周期性盛衰循环相伴战后香港地产香港房地产业虽然几经起伏,但一直是香港经济的支柱之一,占GDP的比重在20%以上,是香港经济的“晴雨表”。

战后至现在,香港房地产业呈现明显的周期性盛衰循环。

第一个周期是1946年至1959年;第二个周期是1959年至1969年;第三个周期是1969年至1975年;第四个周期是1976年至1985年;第五个周期是1985年底至现在。

每个周期经历的时间长短不同,周期最短的约6-7年,最长的是第五个周期,历时19年。

香港人口1946年为60万人,1949年增至186万,到1959年超过了300万,人口的急剧增加使住房需求急增。

在港府政策推动及利益驱动下,上世纪50年代,大量资本涌入,香港出现了房地产建设热潮。

到了1958年,房地产市场开始供过于求,房价、地价下跌了70%。

1959年开始,香港经济出现转机,加上来港的外国人、国际商业机构增多,对商业楼宇、住宅的需求增加,刺激房地产业迅速回升。

由于银行对房地产业的过度贷款及其他因素,1965年春,香港爆发了银行信用危机,接着房地产价格暴跌,许多地产公司倒闭,香港房地产业陷入了战后第一次大危机之中,一直延续到1969年才有所好转。

1969年香港房地产市道逐渐复苏,港府于1972年制订了一项“十年建屋计划”,令投资者信心迅速恢复。

但1974年的石油危机导致香港股市暴跌,又带动房地产业全面调整,香港地价下跌40%,楼价下跌了30-40%。

1975年底开始,房地产市场重又回升,港府1976年开始地铁修建计划,提升了城市土地价值;1978年,又推行“居者有其屋计划”(即廉价屋计划),解决了222.5万普通市民的住房问题。

1977年香港人口超过450万人,1979年达到500万人。

需求增加,令楼宇供不应求,新兴市镇(屯门、沙田、葵涌等)逐步形成。

承接70年代后期的快速发展,1981年香港房地产市场达到高潮,但随后而来的世界性经济危机及中英香港问题谈判,令港人出现信心危机。

(一)香港几乎是带着“乡愁”的一个词语。

发哥、星爷、Beyond、劲歌金曲、庙街、古惑仔、永远的古(龙)金(庸)江湖,还有义顺的冻奶、尚兴的螺片、陆羽茶室的南北杏猪肺汤——至今仍是我的最爱。

说起来,香港也确实是个奇异的存在:一个仅有1065平方公里的狭长半岛,一共700万常住人口,却是世界第三大金融中心,亚洲的贸易、航运、服务业中心。

香港是个平民作风浓厚的城市,有很强的商人文化传统。

从中环大楼里走出的衣冠楚楚的金融才俊们,转个弯,出现在破旧狭小拥挤的茶餐厅里,却也不乏和谐感。

这种“平民精神”和商人传统,我一直以为,是一个地区和国家发展贸易金融所需要的基因。

早在公元前214年,秦平百越之地,香港被纳入大秦版图,属南海郡。

此后辗转历代,始终在我天朝辖区之内。

一直到1842年中英鸦片战争之前,香港还只是南蛮之地的一个荒岛,零散地住着些渔民和村夫。

(二)19世界:金融和贸易战争以清廷溃败告终,从1842年到1898年间,香港全境(港岛、九龙、新界)三个部分被英国租借,开始了百年的英租借地历程。

19世纪是大不列颠帝国的黄金岁月。

在“日不落帝国”的全球梦想中,香港是远东地区的枢纽——四季不冻,港阔水深的维多利亚港,是发展其远东贸易的最佳选择。

在租借港岛的第三年(1845年),英国就在香港开设了第一家银行(金宝银行);1853年,英国渣打银行取得香港的货币发行权,随即在1859年开设了分行(代行了部分央行的职责权力);1865年,英美德等国在香港合创了汇丰银行。

与此同时,贸易洋行也逐渐在香港站稳脚跟,英资的怡和、宝顺,美资的旗昌都盛极一时——金融和贸易,这一对天生的好基友在香港开埠之初,就埋下了种子。

经济的发展促进了人口的繁荣和流动。

开始涌入的多是南蛮之地流落至此的渔夫乡民,“士农工商”的礼教传统观念本就不浓厚,大家都是为果腹而来,进洋行那是最高理想,从事与洋行相关的服务业(餐饮、休闲娱乐之类)也算得体面。

所以说,“香港”的市民气质有着深刻的历史和经济根源。

香港楼价这几年的趋势香港楼市作为一个非常繁荣的市场,近年来一直备受关注。

本文将探讨香港楼价这几年的趋势,并提供一些可能的原因解释。

首先,我们来看一下过去几年香港楼价的发展情况。

自2017年以来,香港楼价一直呈现出较大的波动。

据香港地产代理商提供的数据显示,2017年底至2018年初,香港楼市出现了一个显著的上涨周期。

然而,自2018年中旬以来,楼市开始出现了下滑迹象。

2019年下半年,香港的楼市降温更加明显,楼价持续下跌。

这种下滑趋势在2020年继续延续,并因为新冠疫情的影响而进一步加剧。

那么为什么香港楼价会如此波动呢?有几个可能的原因可以解释这种趋势。

首先,香港的楼市很大程度上受到国际经济环境的影响。

全球金融危机后,全球经济增长放缓,投资者逐渐撤离高风险市场。

作为一个国际金融中心,香港经济高度依赖国际贸易和金融业。

因此,国际经济的不稳定性会直接影响到香港楼市的走势。

其次,政策调控也是影响香港楼市的重要因素。

香港政府一直在努力控制楼市的过热现象,以防止房价过高,影响市民的生活质量。

近年来,政府相继出台了一系列的购房限制措施,如提高按揭贷款的利率,收紧楼市融资等。

这些措施的引入导致了投资者信心的下降,从而导致楼市的调整。

第三个原因是供求关系的影响。

香港土地资源有限,供应一直相对短缺。

在过去几年,香港楼市供应紧张,推高了房价。

然而,由于政府的严格监管以及购房限制政策的实施,一些投资者开始减少在香港的投资,从而减少了对楼市的需求,导致楼市降温。

此外,政治不确定性也是香港楼市波动的因素之一。

近年来,香港政治局势紧张,社会抗议活动频繁,对香港的稳定和发展带来了不确定性。

这种不确定性增加了投资者的风险意识,使他们更加谨慎对待香港楼市投资,从而导致了楼市的调整。

最后,新冠疫情也对香港楼市产生了重大影响。

疫情导致全球经济停滞,旅游业和零售业等行业遭受重创。

由于香港高度依赖旅游和零售业,楼市也受到了影响。

此外,由于疫情控制措施的影响,购房者的动力也受到了削弱,导致了楼市的下滑。

第四节房地产经纪的产生与发展一、房地产经纪的产生与历史沿革(一)房地产经纪是商品经济发展到一定程度的产物从经纪产生的历史看,经纪是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物。

到了近代和现代,一部分掌握各种信息和购销渠道的人为交易双方提供信息介绍和牵线服务,促成交易的实现,由此产生了人类经济活动的全新行业-一经纪业.房地产经纪就是在这样的背景下产生的。

在我国,战国时代,井田制遭到破坏,土地开始私有,土地买卖也慢慢频繁起来,此时出现了针对土地买卖的管理政策和关于土地契约的法律规定,熟悉土地买卖法律和交易契约的专业人士,开始参与到土地买卖活动中来。

汉代有了对经纪人的专业称谓“驵侩"。

唐代专事田宅交易的经纪人开始被称为“庄宅牙人”。

后周时期有了政府发放牙帖的宫牙人,并出现了牙人的同业组织-牙行.宋代田宅等的买卖已离不开牙人,且当时的牙人具有了管理交易、协助征税的职能。

元代大量存在从事房屋买卖混合的中介。

他们被称为“房牙”。

明清时期.牙行是世袭的,“祖父相传,认为世业。

1840年鸦片战争以后,我国上海等一些通商口岸城市,出现了房地产经营活动。

到这一时期,房地产经纪活动主要是由个人化的经纪人员来实施的,尚未形成独立的房地产经纪。

西方各国房地产经纪活动的起源相对较早。

到了近代,随着房地产市场的发展较为规范、完善的房地产经纪业开始形成。

(购买联系QQ739371184)(二)房地产经纪业发展的历史进程1.中国大陆房地产经纪业的发展(1949年以后)(1)1949年~1978年内地房地产经纪业的发展解放初期,民间的房地产经纪活动仍较为活跃。

当时整个房地产经纪活动比较混乱.(2)1978年到现在的中国内地房地产经纪业这一时期中国内地房地产经纪业的发展可以分为以下几个阶段:1)复苏阶段:1978年~1992年A.复苏的背景我国房地产经纪业复苏是以城镇住房制度改革和房地产市场兴起为背景,以房地产权属登记为条件,以落实私房政策为契机而展开的。

香港房地产三次“熊市”中银行及股市兴衰史作者:厚德载福从二战战后开始考察,香港房地产市场在发展过程中,至今有过三次较大幅度调整的“熊市”。

我们可以顺便考察下香港银行行业在房地产大幅调整过程中的兴衰成败。

房地产行业作为香港的主要经济支柱,房地产市场波动对经济的影响比日本、台湾、泰国、美国等国家地区都更为显著。

第一次“熊市”:1965-1968年从1954年开始,香港就进入了房地产市场的快速发展时期。

一方面是中国内地迁移过去的居民剧增,也带去相当多的资金。

香港60年代初期,人口就增加到300万。

而伴随的是工业经济的腾飞,1956-1966年,香港制造业工厂数量从2944家增加到了8941家。

财富的积累以及人口的迅速增长,加上香港房地产商推进的“分层置业”和“分期付款”模式都导致了香港战后房地产市场的繁荣。

期间房价的涨幅是很惊人的,在尖沙咀商业区,地段较佳的商铺在1954年一年,房价就翻了1倍。

而当时的香港房地产企业也大幅增加到1960年的接近2000多家,其中有一定规模的也有400家之多。

不过这些房地产企业大多在后来的市场竞争中被淘汰了。

例如当时房地产行业的龙头公司:置地、霍英东的立信置业、嘉年地产、廖创兴家族等等,在后面都逐步退出或走向衰亡。

繁荣之后就必然是调整,到60年代初期,市场已经暗藏杀机。

这就是60年代初期香港爆发的银行危机。

起源是1961年的著名华资银行:廖创兴银行被挤兑破产,创始人廖宝珊脑淤血病逝。

为避免进一步的银行风潮,港英政府制定和通过了《1964年银行条例》,首次真正对银行业进行监管,并设立相应的监管指标。

其中最主要的包括针对股本的要求(每家银行必须有500万股本要求),流动资金比例至少为25%,投资股票/房地产不能超过股本加储备积累的25%,单一客户贷款比例不能超过总额的25%等等。

港英政府的想法很好,但结果却是致命的。

因为香港银行业在经历了长期的粗放式发展后,积累的问题反而全部暴露出来。

香港房地产业发展现状及趋势

一、香港房地产业发展现状

1、楼市活跃度持续上升:香港楼市活跃度一直保持着持续走高的态势,最新数据显示,香港中国有投资和销售额去年创造了历史新高,而业

内专家们估计数据还可以保持这种增长的态势,尤其是在政府出台支

持楼市的政策后,开发商们积极启动楼宇销售。

2、物业价格持续增长:香港的物业价格受到了开发商们的积极追捧与

投资,以及社会上高回报率、低风险的高端投资而推高,在未来几年

都将有望继续攀升。

3、开发项目完成度上升:随着政府加入楼市竞标,私人开发商也加快

开发速度,重新调整楼市的面貌。

各类地王项目的建设完成度大大超

出预期,不断改善楼市资源分布,调控市场价格。

二、香港房地产业发展趋势

1、未来楼市仍将保持低定基调:香港政府推出了多项资助措施,降低

了楼市调控的门槛,可谓助推了楼市低定基调的走势,不过政府也会

加大监管手段,以防止房地产泡沫化。

2、对外国投资者诱惑力增加:随着地价不断攀升,开发商们也越来越

倾向于多元化的投资渠道,并加大推广力度,面向外国投资者,鼓励

他们投资香港楼市,以促进房价的持续上涨。

3、核心财富效应促进楼市发展:越来越多的国内净资产富豪驻足香港,抢购热新地,开发商得到了财力上的保障,而由此形成的核心财富效应,也将大大的刺激楼市的发展。