水分子的变化

- 格式:ppt

- 大小:3.13 MB

- 文档页数:27

《水分子的变化》知识清单一、水分子的基本结构水分子由两个氢原子(H)和一个氧原子(O)通过共价键结合而成,其化学式为 H₂O。

氧原子位于分子的中心,氢原子则分别位于氧原子的两侧,形成一个约 1045°的键角。

这种结构使得水分子具有极性,氧原子一端带有部分负电荷,氢原子一端带有部分正电荷。

这一极性特征对水分子的许多性质和变化起着至关重要的作用。

二、水分子的物理变化1、状态变化水分子在不同的温度和压力条件下,可以发生状态的变化,即从固态(冰)变为液态(水),再变为气态(水蒸气)。

当温度降低到 0℃以下,水分子的运动减缓,排列变得规则有序,形成冰。

冰融化时,水分子吸收热量,运动加剧,打破规则的排列,变为液态水。

继续加热,当温度达到 100℃时,水分子获得足够的能量,克服分子间的引力,变成水蒸气。

2、溶解水分子具有良好的溶解性,可以溶解许多物质。

在溶解过程中,溶质的分子或离子在水分子的作用下分散到水中,形成均匀的混合物,即溶液。

例如,将食盐(氯化钠,NaCl)放入水中,水分子与钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻)相互作用,将它们包围并使其均匀分散。

3、蒸发与凝结蒸发是液态水表面的水分子获得能量,挣脱其他水分子的束缚,变为气态进入空气中的过程。

而凝结则是相反的过程,水蒸气中的水分子失去能量,相互结合形成液态水。

蒸发在日常生活中随处可见,比如晾晒衣物时,水分逐渐蒸发。

而凝结则常见于清晨的露珠,是空气中的水蒸气在温度降低时凝结而成。

三、水分子的化学变化1、电解通过电解水,可以使水分子发生分解反应。

在通电的条件下,水分子分解为氢气(H₂)和氧气(O₂)。

化学方程式为:2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑这个反应揭示了水分子的组成,也说明了水是由氢元素和氧元素组成的。

2、与其他物质的反应水分子可以与许多物质发生化学反应。

例如,与二氧化碳(CO₂)反应生成碳酸(H₂CO₃):CO₂+H₂O = H₂CO₃这是自然界中形成酸雨的一个重要反应。

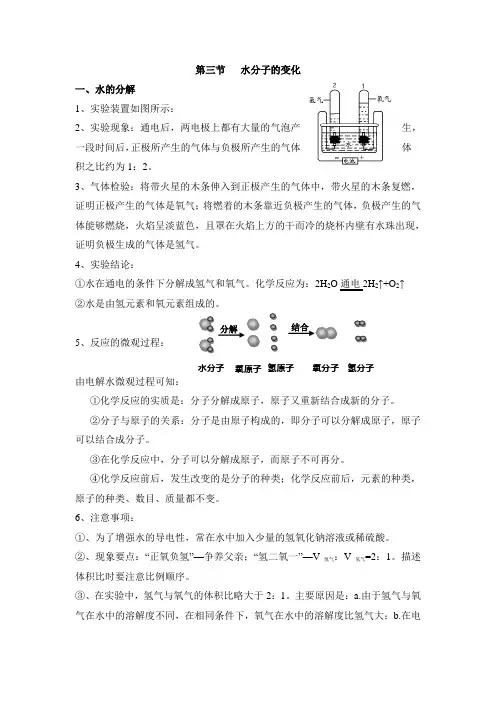

水分子 氧原子 氢原子 氧分子 氢分子 分解 结合 第三节 水分子的变化一、水的分解1、实验装置如图所示:2、实验现象:通电后,两电极上都有大量的气泡产生,一段时间后,正极所产生的气体与负极所产生的气体体积之比约为1:2。

3、气体检验:将带火星的木条伸入到正极产生的气体中,带火星的木条复燃,证明正极产生的气体是氧气;将燃着的木条靠近负极产生的气体,负极产生的气体能够燃烧,火焰呈淡蓝色,且罩在火焰上方的干而冷的烧杯内壁有水珠出现,证明负极生成的气体是氢气。

4、实验结论:①水在通电的条件下分解成氢气和氧气。

化学反应为:2H 2O 通电2H 2↑+O 2↑ ②水是由氢元素和氧元素组成的。

5、反应的微观过程:由电解水微观过程可知:①化学反应的实质是:分子分解成原子,原子又重新结合成新的分子。

②分子与原子的关系:分子是由原子构成的,即分子可以分解成原子,原子可以结合成分子。

③在化学反应中,分子可以分解成原子,而原子不可再分。

④化学反应前后,发生改变的是分子的种类;化学反应前后,元素的种类,原子的种类、数目、质量都不变。

6、注意事项:①、为了增强水的导电性,常在水中加入少量的氢氧化钠溶液或稀硫酸。

②、现象要点:“正氧负氢”—争养父亲;“氢二氧一”—V氢气:V 氧气=2:1。

描述体积比时要注意比例顺序。

③、在实验中,氢气与氧气的体积比略大于2:1。

主要原因是:a.由于氢气与氧气在水中的溶解度不同,在相同条件下,氧气在水中的溶解度比氢气大;b.在电解水过程中会有副反应发生,消耗了氧气,使氧气的体积比理论值低。

二、水的合成1、氢气燃烧的化学方程式:2H2+O点燃2H2O2、现象:纯净的氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色的火焰,释放出大量的热量。

在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,烧杯内壁凝结有水雾。

【知识解读】1、氢气的物理性质:通常状况下,氢气是无色、无味的气体,难溶于水,在标准状况下,氢气密度为O.0899g/L,其质量约是同体积的空气质量的2/29,是最轻的气体。

水加热过程中水的变化记录表一、分子运动的变化:在水加热过程中,水分子的运动状态发生了明显的变化。

初始时,水分子在低温下相对静止,分子之间的相互作用力较强,分子之间的距离较近。

随着温度的升高,水分子的平均动能增大,分子之间的相互作用力减弱。

当温度达到水的沸点时,水分子的动能达到最大值,分子之间的相互作用力几乎消失,分子运动更加剧烈。

二、温度的变化:在加热过程中,水的温度会随着时间的推移而逐渐升高。

当加热开始时,水的温度与环境温度相等,随着加热的进行,水的温度逐渐上升。

在水加热到100摄氏度时,水开始沸腾,此时的温度保持不变,直到水完全转化为水蒸气。

所以,可以看出温度在加热过程中是一个关键的指标,它反映了水分子的平均动能。

三、物态的变化:在加热过程中,水会经历物态的变化。

水的物态包括固态、液态和气态。

初始时,水处于液态,随着温度的升高,水会发生相变,转化为气态。

水的沸点是100摄氏度,当水温度超过100摄氏度时,水开始沸腾,逐渐转化为水蒸气。

水蒸气是无色无味的气体,它具有较大的体积和较快的分子运动速度。

四、能量的变化:在加热过程中,能量的转移和转化是不可忽视的。

当我们给水加热时,所加的热量被水分子吸收,使其平均动能增加。

水分子吸收的热量可以用来克服分子之间的相互作用力,使水分子脱离液态,转化为气态。

这个过程中,水吸收的热量被称为潜热。

五、其他变化:除了以上几个方面的变化,还有一些其他的变化也值得我们关注。

例如,在加热过程中,水的体积会逐渐膨胀,这是因为水分子的平均动能增大,分子间距增大导致的结果。

此外,加热过程中水的密度也会发生变化,密度随温度的升高而降低。

水在加热过程中经历了分子运动的变化、温度的变化、物态的变化以及能量的变化等多个方面的变化。

这些变化相互作用,共同决定了水在加热过程中的性质和行为。

加热过程中水的变化记录表不仅帮助我们更好地理解水的性质,也为我们研究其他物质的变化提供了借鉴和参考。

鲁教版(2024)九年级化学上册《水分子的变化》教案及反思一、教材分析:本课是鲁教版九年级化学上册中一节《水分子的变化》,主要介绍了水的物理变化和化学变化,包括水的三态变化、水的电解等,旨在帮助学生理解分子级别的变化,建立物质变化的微观观念。

二、教学目标:1. 知识与技能:理解水的物理变化和化学变化,掌握水分子在不同变化中的角色,能描述水的三态变化和电解过程。

2. 过程与方法:通过实验观察,培养学生的观察、分析和推理能力,提高科学探究能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对化学现象的好奇心,培养严谨的科学态度和合作精神。

三、教学重难点:【教学重点】:理解水的三态变化和电解过程,理解分子级别的变化。

【教学难点】:从微观角度解释水的物理变化和化学变化,建立物质变化的微观观念。

四、学情分析:学生在八年级已经学习过物质的基本性质,对水的物理性质有一定的了解,但对分子级别的变化可能还比较陌生。

因此,需要通过直观的实验和生动的比喻帮助学生理解。

五、教学方法和策略:1. 实验教学法:通过观察水的三态变化和电解实验,让学生直观感受水分子的变化。

2. 问题引导法:提出问题,引导学生思考和讨论,激发学习兴趣。

3. 微观模拟法:利用动画或模型,模拟水分子在变化中的行为,帮助理解微观世界。

六、教学过程:(一)、导入新课1. 情境导入:展示一杯水和一块冰,提问学生它们的共同点和不同点,引导学生认识到水的三态变化,从而引出水分子的变化这一主题。

2. 回顾旧知:回顾分子的概念,以及分子在物理变化和化学变化中的行为。

(二)、新知讲解1. 水的三态变化:通过实验演示水的蒸发、凝结、熔化和凝固过程,解释这些变化中水分子间的距离和力的变化。

2. 水的化学反应:讲解水在化学反应中的角色,如中和反应、电解水等,展示水分子在化学变化中的重组。

3. 分子模型演示:使用分子模型工具,帮助学生直观理解水分子在变化中的结构变化。

(三)、互动教学1. 小组讨论:让学生分组讨论,举例生活中其他物质的分子变化现象,并解释其原理。

《水分子的变化》知识清单一、水分子的基本概念水,这一在地球上无处不在的物质,是生命存在的重要基础。

而构成水的基本单位便是水分子。

水分子由两个氢原子(H)和一个氧原子(O)通过共价键结合而成,其化学式为 H₂O。

从微观角度来看,水分子的结构并非是一条直线,而是呈 V 字形。

氧原子位于 V 的顶点,两个氢原子则分别位于 V 的两个端点。

这种结构使得水分子具有一定的极性,也就是氧原子一端略带负电,氢原子一端略带正电。

二、水分子的物理变化1、状态变化当温度发生改变时,水分子会经历状态的变化。

在常温常压下,水呈现为液态。

当温度降低到 0℃以下时,水分子的运动减缓,分子间的距离缩小,水会凝固成为固态的冰。

而当温度升高到 100℃以上时,水分子获得足够的能量,分子间的距离增大,水会汽化成为气态的水蒸气。

这种状态的变化仅仅是水分子之间的间距和运动速度发生了改变,水分子本身的结构并未发生变化。

从固态到液态再到气态,水分子的能量逐渐增加。

2、溶解水分子具有良好的溶解性,可以溶解许多物质。

当一种物质溶解在水中时,水分子会与溶质分子或离子相互作用,将它们包裹起来并使其均匀分散在水中,形成溶液。

例如,将食盐(氯化钠,NaCl)放入水中,水分子会与钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻)相互作用,使它们在水中游离,从而形成盐水溶液。

三、水分子的化学变化1、电解水通过电解的方式,可以使水分子发生分解反应。

在电解过程中,水分子在电流的作用下被分解为氢气(H₂)和氧气(O₂)。

化学方程式为:2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑这个反应表明,水分子并不是不可分割的,在特定条件下可以分解成氢原子和氧原子,然后重新组合形成氢气和氧气。

2、水的合成与电解水相反的过程是水的合成。

当氢气和氧气在一定条件下(如点燃)发生反应时,会生成水分子。

化学方程式为:2H₂+ O₂点燃 2H₂O这个反应释放出大量的能量,在实际应用中具有重要意义,例如火箭燃料的燃烧等。

水分子变化

水分子在不同状态下的变化有6个,这6个变化如下:

1.水的三态变化是由于水分子的运动导致的。

当水分子获得能量时,运动加快,

分子间的间隔增大,水由液态变成了气态(或由固态变为了液态);失去能量时,运动减慢,分子间的间隔减小,水由气态又变回了液态(或由液态变为固态)。

2.在液态水中,水分子不断地进行热运动,速度很快。

当温度下降到水的冰点

以下时,水分子的热运动逐渐减缓,速度变慢。

3.当水分子的热运动减缓到一定程度时,水分子开始有序排列,形成晶体结构。

在晶体结构中,水分子按照一定的规律排列,形成规则的晶格结构。

4.在晶体结构中,水分子之间的相互作用增强,使得水分子之间的距离变小,

从而使得水分子之间的相互作用更加紧密。

5.在晶体结构中,水分子的自由度减小,水分子之间的相互作用限制了水分子

的运动范围,使得水分子只能在晶格中振动。

6.当水分子的自由度减小到一定程度时,水分子的热运动停止,水分子彻底固

化成冰。

1/ 1。

第一节水分子的运动基础知识新坐标知识点1 水的三态变化1.水是由水分子构成的,水分子的运动导致了水的三态变化。

2.水分子获得能量时,运动加快,分子之间的间隔增大,水由液态变成气态;水分子失去能量时,运动减慢,分子之间的间隔变小,水由气态变回液态。

3.水分子的特征:(1)分子的质量、体积都很小,如:一滴水中含2310个水分子。

(2)分子是不断运动的,且温度越高,分子运动的速度越快。

(3)分子之间有间隔,气体分子之间的间隔大,液体分子、固体分子之间的间隔小。

知识点2 水的天然循环水的天然循环是通过水的三态变化实现的,太阳为水的循环提供了能量。

水的天然循环,既实现了水的自身净化,又完成了水资源的重新分配。

知识点3 水的人工净化1.净化方法①加明矾使杂质凝聚沉淀;②过滤;③杀菌消毒。

2.自来水厂净水过程:原水→静置→加明矾使杂质凝聚沉降→过滤→灭菌→生活用水。

知识点4 纯净物与混合物1.从宏观角度看:由单一物质组成的物质是纯净物,如:氧气、二氧化碳、纯水等;由多种物质组成的物质是混合物,如:糖水、石灰水、河水等。

2.从微观角度看:分子构成的物质中,由同种分子构成的是纯净物,由不同种分子构成的是混合物。

3.性质特征:纯净物具有固定的组成和固定的性质,而混合物没有固定的组成并且各种成分保持各自原来的性质。

知识点5 混合物的分离方法1.过滤:把固体和液体的混合物分离。

如:除去黄泥水中的泥沙。

(1)用到的主要仪器:铁架台、烧杯、漏斗、滤纸和玻璃棒。

(2)操作注意事项:过滤时要注意“一贴、二低、三靠”。

一贴:滤纸紧贴漏斗内壁,用少量水湿润并用玻璃棒赶走气泡。

二低:①滤纸边缘低于漏斗边缘②漏斗中的液面低于滤纸边缘。

三靠:①漏斗下端管口靠烧杯内壁,防止过滤时液体溅出。

②玻璃棒轻靠在三层滤纸处防止玻璃棒将滤纸划破,玻璃棒所起的作用是“引流”。

③倾倒液体时,烧杯嘴轻靠在玻璃棒上,防止液体外溅。

2.蒸发:把溶解在液体中的固体分离出来。

《水分子的变化》知识清单一、水分子的基本构成水分子由两个氢原子(H)和一个氧原子(O)通过共价键结合而成,其化学式为 H₂O。

氢原子和氧原子的电子分布决定了它们之间的化学键性质。

氧原子的原子核中有 8 个质子,核外有 8 个电子,其电子构型为1s² 2s² 2p⁴。

在与氢原子结合形成水分子时,氧原子的 2s 和 2p 轨道发生杂化,形成四个等价的 sp³杂化轨道。

氢原子的原子核中只有 1 个质子,核外有 1 个电子,其电子构型为1s¹。

二、水分子的物理性质1、状态在常温常压下,水为液态。

当温度降低到 0℃以下时,水会凝固成冰,变为固态;当温度升高到 100℃以上时,水会气化成水蒸气,变为气态。

2、密度水在 4℃时的密度最大,约为 1g/cm³。

这是因为在这个温度下,水分子之间的氢键形成了一种较为规则的结构,使得单位体积内的水分子数量最多。

3、溶解性水是一种良好的溶剂,能够溶解许多物质,这是由于水分子具有极性,可以与其他极性分子或离子相互作用。

三、水分子的化学性质1、稳定性在常温常压下,水分子相对稳定,但在一定条件下会发生分解。

2、电解当对水进行电解时,水分子会分解为氢气(H₂)和氧气(O₂)。

其化学方程式为:2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑ 。

3、与活泼金属反应水可以与一些活泼金属如钠(Na)发生反应,生成氢气和相应的碱。

例如,2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂↑ 。

四、水分子的变化类型1、物理变化(1)蒸发水的蒸发是指液态水变为气态水蒸气的过程。

在这个过程中,水分子本身没有发生改变,只是分子间的距离增大,分子的运动速度加快。

(2)凝固水的凝固是指液态水变为固态冰的过程。

在这个过程中,水分子的排列方式发生了变化,形成了规则的晶体结构,但水分子本身没有改变。

2、化学变化(1)分解反应如前所述的电解水,水分子分解为氢气和氧气,这是水分子发生了化学变化,原子重新组合形成了新的分子。

《水分子的变化》导学案一、学习目标1、了解水的三态变化,以及在变化过程中水分子的运动特点和分子间的间隔变化。

2、理解水的电解实验,认识水的组成,知道化学反应的实质。

3、能够用分子、原子的观点解释物理变化和化学变化。

二、学习重难点1、重点(1)水的三态变化中水分子的运动特点和分子间间隔的变化。

(2)水的电解实验及水的组成。

2、难点(1)用分子、原子的观点解释物理变化和化学变化。

(2)化学反应的实质。

三、知识梳理(一)水的三态变化1、一定量的水,当它由固态变为液态,再由液态变为气态时,水分子的数目和大小_____(填“改变”或“不变”),变化的只是水分子之间的_____和_____。

2、固态的水,水分子紧密有序排列,分子间间隔_____;液态水中,水分子无序排列,分子间间隔_____;气态水中,水分子自由运动,充满整个容器或自由地向空间扩散,分子间间隔_____。

(二)水的电解实验1、实验装置在水电解器的玻璃管里注满水,接通直流电源,观察两个电极和两支玻璃管内液面的变化。

2、实验现象(1)通电后,电极上出现_____,一段时间后,与电源正极相连的玻璃管内产生的气体体积较小,与电源负极相连的玻璃管内产生的气体体积较大,两者的体积比约为_____。

(2)将带火星的木条伸入与电源正极相连的玻璃管内,木条_____,说明该气体是_____;将燃着的木条靠近与电源负极相连的玻璃管尖嘴处,气体燃烧,产生_____火焰,说明该气体是_____。

3、实验结论水在通电的条件下,发生分解反应,生成_____和_____。

文字表达式为:_____。

(三)分子和原子1、分子的概念分子是保持物质_____的最小粒子。

2、原子的概念原子是_____中的最小粒子。

3、分子和原子的关系在化学变化中,分子可以_____,而原子_____。

(四)用分子、原子的观点解释物理变化和化学变化1、物理变化在物理变化中,分子本身_____(填“改变”或“不变”),只是分子间的_____和_____发生了改变。

水分子的变化一、水的分解1、现象:电极上产生无色的气体,正负电极产生的气体体积比为1:22、检验:正极上产生无色的气体能使带火星的木条复燃-----氧气 具有助燃性负极产生的气体能燃烧产生淡蓝色的火焰----氢气 具有可燃性(正氧负氢氢二氧一)3、表达式: 文字表达式: 水 氢气 + 氧气符号表达式: H 2O H 2 + O 2 结论:水通直流电后,产生氢气和氧气,消耗电能,是一个吸收热量的化学反应; 水是由氢氧两种元素组成的4、注意:(1)电解水使用的是直流电(2)电解水常加入稀硫酸或氢氧化钠溶液目的是增强水导电性。

(3)氢气与氧气的实际体积比›2:1原因:①氧气比氢气易溶于水;②氧气与电极发生反应③装置漏气5、微观实质:通电后,水分子分裂为氢原子和氧原子,然后每两个氢原子结合为一个氢分子,每两个氧原子结合为一个氧分子。

大量的氢分子聚集为氢气,大量的氧分子聚集为氧气。

小结:1、在化学变化中,分子可分原子不可再分 。

2、原子是化学变化中的最小微粒3、化学变化的实质:分子破裂为原子,原子重新组合成新分子4、由分子构成的物质、分子是保持物质化学性质的最小粒子5、分解反应:由一种物质生成两种或两种以上其他物质的化学反应,叫做分解反应。

特点:一变多 初中阶段第一个基本反应类型二、水的合成1、现象:氢气燃烧,产生淡蓝色色火焰,烧杯壁上有水雾出现,用手触摸烧杯,烧杯发烫2、表达式: 氢气 + 氧气 水 H 2+O 2 H 2O3、化合反应:两种或两种以上物质反应生成一种物质,叫做化合反应特点:多变一 初中阶段第二个基本反应类型三:化学性质和物理性质1.化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质。

如物质的可燃性、助燃性、稳定性、活泼性、毒性、酸性、碱性、氧化性、还原性、金属性等2.物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质。

如:颜色、状态、气味、熔点、 沸点、硬度、密度、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性等。

第一节运动的水分子知识点:一、水的三态变化1、水的三态变化转化气态的水水蒸气冷凝变成水,水汽化变成水蒸气。

水凝固变成冰,冰融化变成水。

2.水的三态变化(1)水的三种状态分析3.本质一定量的水当它由固态变成液态,再由液态变成气态时,水分子的数目和大小不会变化,变化的只是水分子之间的距离和分子的排列方式;分子本身没变,这是物理变化。

4.具体问题分析(1)思考:为什么会出现水分子之间距离和排列方式的改变?一滴水含有1.67×1021个水分子,他们汇集成一滴水,说明构成物质的分子间存在着一种束缚力。

当分子获得能量时,运动会加快,会力图摆脱这种束缚力,跑得更远。

当分子失去能量时,又被这种束缚力乖乖抓回来,彼此靠拢,排列变得整齐。

(2)雨后初晴的夏日,路边的斑斑水渍一会儿就消失的无影无踪了,这是水的蒸发的缘故。

水变成水蒸气的过程中,水分子___ __能量,运动______,分子间隔______,相互作用,水由态变为态。

(3)烧开水之后,揭开锅盖,立即就会有许多水滴滴下,我们知道这是水蒸气在锅盖上冷凝的结果,从微观的角度解释一下。

烧水时,水分子获得能量,便离开水面向锅盖处运动。

温度较低的锅盖就会吸收水分子的能量,导致水分子能量降低,运动减慢,相互吸引,彼此靠近,于是,又重新聚集在一起,凝结成水滴。

水结冰的过程中,水分子_____能量, 运动______,分子间隔______;水由态变为态。

可见:分子的运动导致了水的状态变化。

二.分子1.分子是构成物质的一种基本粒子。

它们都是由原子构成的。

2、分子的性质(1)分子的质量和体积都很小(2)相互之间有间隔。

间隔与温度和压强有关。

温度越高,分子间隔越大。

对于由分子构成的气体,外界压强越大,间隔越小。

(3)存在着相互作用(4)自身有能量,总在不断运动。

分子运动速率与温度有关。

温度高,运动快。

(5)同种分子性质相同,不同种分子性质不同3.具体现象分析(1)实验一:现象:混合后总体积小于20ml.解释:分子之间有间隔。

《水分子的变化》知识清单一、水分子的基本概念水分子,化学式为 H₂O,由两个氢原子(H)和一个氧原子(O)通过共价键结合而成。

它是地球上最常见的物质之一,在生命活动、气候环境和各种化学过程中都起着至关重要的作用。

二、水分子的物理性质1、状态在常温常压下,水为液态。

当温度降低到 0℃以下时,水会凝固成冰,变为固态;而当温度升高到 100℃时,水会沸腾,转化为水蒸气,成为气态。

2、密度水的密度在 4℃时最大,约为 1 克/立方厘米。

这一特性使得湖泊和海洋在冬季时,表面的水冷却后密度变小,浮在上方,而下方较温暖、密度较大的水仍能保持液态,为水生生物提供了生存环境。

3、溶解性水是一种良好的溶剂,能溶解许多物质,如盐、糖等。

这是因为水分子具有极性,能够与许多极性分子或离子相互作用。

三、水分子的化学性质1、稳定性在常温常压下,水分子相对稳定,但在一定条件下会发生分解和合成反应。

2、分解反应水电解时,在直流电的作用下,水分子分解为氢气(H₂)和氧气(O₂)。

化学方程式为:2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑ 。

这个反应表明水分子是由氢和氧两种元素组成的。

3、合成反应氢气和氧气在点燃的条件下发生反应,生成水分子。

化学方程式为:2H₂+ O₂点燃 2H₂O 。

四、水分子在自然界中的循环1、蒸发液态水在受热时,水分子吸收能量,运动加快,克服分子间的引力,变为气态进入大气中。

2、凝结水蒸气在遇冷时,水分子失去能量,运动减慢,分子间距离减小,重新凝结成液态水。

3、降水当大气中的水汽达到饱和状态时,会以雨、雪、冰雹等形式降落到地面。

4、地表径流和地下渗流降水形成的水流,一部分在地表形成径流,汇入江河湖泊;另一部分渗入地下,成为地下水。

5、植物蒸腾植物通过根部吸收水分,然后通过叶片上的气孔将水分以水蒸气的形式释放到大气中。

五、水分子在生命活动中的作用1、溶剂细胞内的许多化学反应都在水溶液中进行,水分子为物质的运输和反应提供了介质。

九年级水分子的变化知识点水是我们生活中最常见的物质之一,它既可以以液体形式存在于河流、湖泊和海洋中,也能以气体形式悬浮在空气中,或以固体形式结冰在寒冷的天气里。

然而,这些形式之间的转变过程并不简单,涉及许多基础的物理和化学知识。

在本文中,我们将一起探讨九年级学生需要了解的水分子的变化知识点。

水分子是由两个氢原子和一个氧原子组成的,化学式为H2O。

这种分子结构使得水具有非常特殊的性质。

首先,水分子之间通过氢键相互连接,形成一个网状结构。

这种连接方式赋予水分子高度的相互吸引力,导致水具有较高的沸点和熔点。

在常温下,水以液体形式存在,但在0℃以下,它会变成固体,即水冰。

这种变化是由于温度降低,水分子之间的热运动减弱,使得氢键的相互作用增强,导致水分子排列有序。

当温度升高时,水分子之间的热运动加剧,氢键的相互作用减弱,水分子之间的排列变得更加无序。

当温度达到100℃时,水开始沸腾,转化为气体状态,即水蒸气。

这一过程涉及到水分子的脱离和飞离液体表面的能力,称为蒸发。

蒸发速率取决于许多因素,包括温度、湿度和表面积。

除了蒸发,水分子还可以通过另一个过程转化为气体状态,即汽化。

汽化发生在液体表面以下,当液体受到热量传递时。

在汽化过程中,水分子获得了足够的能量,克服了相互之间的吸引力,从而使液体转化为气体。

重要的是要注意,汽化是一种表面现象,只发生在液体表面。

除了固体和气体之间的转化,水分子还可以通过溶解来改变其形态。

溶解是指一个物质(溶质)在另一个物质(溶剂)中均匀分散。

当晶体状的盐加入到水中时,水分子与盐分子之间的相互作用将盐分子分散到整个水溶液中,形成一个均匀混合物。

这些关于水分子的变化知识点在我们日常生活和科学实验中都是非常重要的。

例如,在烹饪中,我们需要根据水的沸点来确定烹饪时间;在天气预报中,气象学家需要了解水的蒸发过程和水蒸气的形成,以便预测降雨和气温变化;在化学实验中,我们需要了解溶解的原理和条件,以进行不同物质的混合和分离。