权变学派的组织理论材料

- 格式:docx

- 大小:15.89 KB

- 文档页数:3

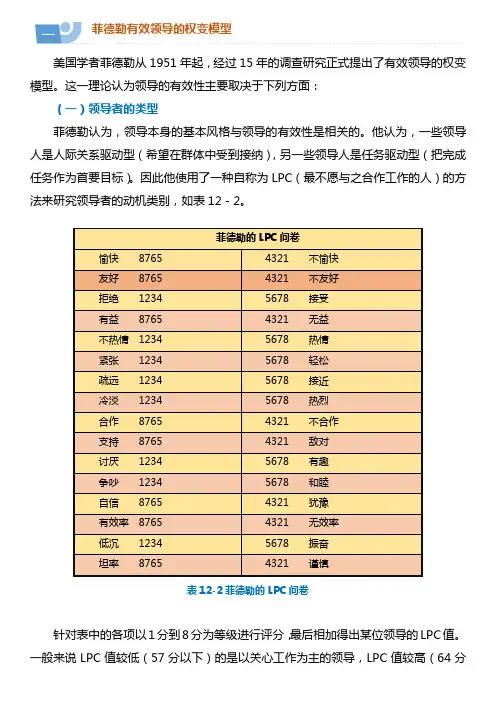

菲德勒有效领导的权变模型美国学者菲德勒从1951年起,经过15年的调查研究正式提出了有效领导的权变模型。

这一理论认为领导的有效性主要取决于下列方面:(一)领导者的类型菲德勒认为,领导本身的基本风格与领导的有效性是相关的。

他认为,一些领导人是人际关系驱动型(希望在群体中受到接纳),另一些领导人是任务驱动型(把完成任务作为首要目标)。

因此他使用了一种自称为LPC(最不愿与之合作工作的人)的方法来研究领导者的动机类别,如表12-2。

表12-2菲德勒的LPC问卷针对表中的各项以1分到8分为等级进行评分,最后相加得出某位领导的LPC值。

一般来说LPC值较低(57分以下)的是以关心工作为主的领导,LPC值较高(64分以上)的是以关心人为主的领导。

(二)环境因素菲德勒剥离出了影响领导形态有效性的三个环境因素:1、领导者与组织成员的关系。

即领导者与组织成员之间关系是否融洽,能否得到组织成员的忠诚与支持。

2、工作任务结构。

即一项具体工作任务的结构组织的严密与松散的情况,任务是否明确,规范化和程序化程度如何。

3、职位权力。

即领导者所处的职位是否得到组织的支持,对雇用、纪律、晋升的影响程度。

菲德勒用以上三个因素构建一个环境适宜程度的连续体。

这个连续体因上述三个因素的不同而不同,形成由非常适宜到很不适宜8种不同的领导环境(参见表12-3)。

表12-3 8种不同的领导环境(三)有效领导模式菲德勒考察领导类型、环境的适宜程度和二者相协调的有效领导模式并将其列入图12-7中。

图12-7有效领导模式图示由上图可以看到以工作为主的领导类型在非常适宜和很不适宜的环境条件下是有效的。

当环境的适宜程度居中时,这类领导的效果较差。

以关系为主的领导类型则表现为相反的结果。

这一模式表明,不存在单一的、固定不变的有效领导模式,有效领导仅是在一定环境条件下才能实现的。

按照菲德勒的权变理论,提高领导的有效性,可以通过两个途径使领导方式与领导者所处的环境相适应。

权变理论学派“权变”是指偶然事件或偶然性。

权变理论的主要涵义是:权宜应变。

因此,权变理论学派也称为因地制宜理论、情景管理理论、形势管理理论、以及情况决定论等。

它是在20世纪70年代在美国形成的一种管理理论。

权变理论学派的核心就是力图研究组织的各子系统内部和各子系统之间的相互联系,以及组织和它所处的环境之间的联系,并确定各种变数的关系类型和结构类型。

它强调在管理中要根据组织所处的内外部条件随机应变,针对不同的具体情况寻求不同的最适合的管理模式、方案或方法。

权变理论学派代表人物和主要著作权变理论是一种较新的管理思想,权变理论的主要代表人物有:1.英国学者伯恩斯和斯托克。

他们最早运用权变思想来研究管理问题,并合著了《革新的管理》一书。

2.美国学者劳伦斯和洛希。

1967年两人合写《组织和环境》一书,论述了外部环境和组织结构之间的关系,提出组织结构的主要特点是:分散化和整体化。

3.美国学者卢桑斯。

主要著作有。

《权变管理理论:走出丛林的道路》、《管理导论:一种权变学说》。

管理学界一般认为,卢桑斯的“如果——就要”关系理论是权变理论的思想基础。

卢桑斯将现存的管理理论划分为四种学派,即:过程学派、计量学派(或称管理科学学派)、行为学派和系统学派。

他将自己的理论视为是对上述理论的发展。

他的管理理论重点突出了将管理与环境妥善结合起来,并使管理理论更贴近管理实践。

4.英国女管理学家伍德沃德。

她的主要著作有:《经营管理和工艺技术》、《工业组织:理论和实践》、《工业组织:行为和控制》。

5.莫尔斯和洛希,主要著作有《超Y理论》、《组织及其成员:权变方式》,6.菲德勒。

主要著作有《领导游戏:使人适合情况》,7.卡斯特和罗森茨韦克。

主要著作有《组织与管理:系统观点与权变理论》等。

费德勒权变理论三个方面费德勒权变理论具体化为三个方面,即职位权力、任务结构和上下级关系。

拓展知识:一、理论名称:费德勒权变理论权变理论认为不存在一种普遍适用的领导方式或领导风格,领导工作强烈地受到领导者所处的客观环境的影响。

或者说,领导者和领导方式是某种既定环境的产物,即领导方式是领导者特征(L)、追随者特征(F)和环境(E)的函数。

S=f(L F E)领导者的特征主要是指领导者的个人品质、价值观和工作经历。

追随者的特征主要指追随者的个人品质、价值观和工作能力等。

环境主要指工作特征、组织特征、社会状况、文化影响、心里因素等。

费德勒权变理论是比较有代表性的权变理论。

该理论认为各种领导方式都可能在一定环境内有效,这种环境是多种外部与内部因素的综合作用体。

二、理论依据权变理论是20世纪60年代末70年代初在经验主义学派的基础上进一步发展起来的管理理论,是西方组织管理学中以具体情况及具体对策的应变思想为基础而形成的一种管理理论。

三、理论内容费德勒权变理论具体化为三个方面,即职位权力、任务结构和上下级关系,所谓职位权力是指领导者所处职位具有权威和权力的大小,或者说领导的法定权、惩罚权、奖励权的大小,权力越大,群里成员遵从知道的程度越高,领导的环境也就越好;反之就越差。

任务结构是指任务的明确程度和部下对这些任务的负责程度。

上下级关系是指下属追随的程度。

上下级关系指下属乐于追随的程度。

上下级关系越好,领导环境就越好。

四、意义权变理论的核心概念是指世界上没有一成不变的管理模式。

管理与其说是一门理论,更不如说是一门实际操作非常强的技术;权变管理能体现艺术的成分。

一名高明的领导者应是善变的人,能够根据环境的不同及时变换自己的领导方式。

权变理论告诉管理者应不断的调整自己,使自己不失时机地适应外界变化。

权变理论学派论述[摘要]:权变管理理论是形成于二十世纪六十年代并盛行于七八十年代的一种管理理论。

本文主要从权变理论学派产生的背景,权变理论的代表人物及权变理论的主要代表思想来介绍权变理论。

最后通过对权变理论学派的认识提出对这种思想的评价。

1.权变理论学派及其基本思想权变理论也称为随机应变法、情景决定论、形势决定论等等。

1969年美国人保罗.劳伦斯(Paul wrence)和杰伊.洛希(Jay W.Lorch)的合著《组织与环境》一书中系统的阐述了组织管理的权变原理,代表着权变理论的正式形成。

权变管理理论的基本思想是:按照不同的形势,不同的企业类型,不同的目标和价值,采取不同的管理方法。

普遍适用的万能的管理方法是不存在的。

、2.权变理论学派产生的背景二十世纪七十年代的美国,社会不安,经济动荡,政治骚动,达到空前的程度,石油危机对西方社会产生了深远的影响,企业所处的环境很不确定。

但以往的管理理论,如科学管理理论、行为科学理论等,主要侧重于研究加强企业内部组织的管理,而且以往的管理理论大多都在追求普遍适用的、最合理的模式与原则,而这些管理理论在解决企业面临瞬息万变的外部环境时又显得无能为力。

正是在这种情况下,人们不再相信管理会有一种最好的行事方式,而是必须随机制宜地处理管理问题,于是形成一种管理取决于所处环境状况的理论,即权变理论。

3.权变理论的提出及代表人物管理权变理论初步形成于二十世纪六十年代,主要源于两大领域:组织结构研究和领导方式研究。

学者们通过对这两大领域的大量的案例和实证研究,形成了一系列具有科学依据的管理权变观点。

到了七十年代,以美国管理学家弗雷德.卢桑斯(Fred Luthans)为代表的一批管理学者在前人的基础上,对各种管理权变学说进行整合和规范化,形成了一定的理论框架,标志着管理权变理论的最终形成。

与此同时,权变理论的应用领域不断扩展,在诸如战略、计划、决策等领域取得了丰硕的成果,成为二十世纪七八十年代具有代表性、普及性和综合性的管理理论。

权变理论的主要观点

领导权变理论就是有关领导者在不同的领导环境因素条件下,如何选取相应的领导方式,最终实现理想的领导效果的理论。

权变管理思想结构观点权变管理的思想结构就是认为管理同环境之间存在着一定的函数关系,但不一定是因果关系。

这种函数关系可以解释为“如果-就要”的关系。

权变理论认为:领导是在一定环境条件下,通过与被领导者的交互作用去完成特定领导目标的动态性行为过程,领导的有效行为应随着被领导者的特点和环境因素的变化而发生变化。

这一理论认为领导的成效依赖于领导者本身的条件、被领导者的条件、环境条件三个因素的交互关系,即领导是领导者、被领导者和领导环境的函数。

此外,这一理论还认为应把研究的重点放在领导者、被领导者的行为与环境的相互影响上。

领导权变理论的主要贡献在于,它使领导具有更强的艺术色彩,并且使得人们对领导的判断不再局限于道德范畴。

权变理论学派认为并不存在种普遍适用的“最好的”或“不好的”领导方式,一切依组织的任务、个人或小组的行为特点以及领导者和职工的关系而定。

一、概念权变理论(Contingency Approach/Contingency Theory)又称应变理论、权变管理理论(Contingency theory of management)二、权变理论发展综述权变理论是20 世纪60年代末70年代初在经验主义学派基础上进一步发展起来的管理理论。

是西方组织管理学中以具体情况及具体对策的应变思想为基础而形成的一种管理理论。

进入七十年代以来,权变理论在美国兴起,受到广泛的重视。

权变理论的兴起有其深刻的历史背景,七十年代的美国,社会不安,经济动荡,政治骚动,达到空前的程度,石油危机对西方社会产生了深远的影响,企业所处的环境很不确定。

但以往的管理理论,如科学管理理论、行为科学理论等,主要侧重于研究加强企业内部组织的管理,而且以往的管理理论大多都在追求普遍适用的、最合理的模式与原则,而这些管理理论在解决企业面临瞬息万变的外部环境时又显得无能为力。

正是在这种情况下,人们不再相信管理会有一种最好的行事方式,而是必须随机制宜地处理管理问题,于是形成一种管理取决于所处环境状况的理论,即权变理论,“权变”的意思就是权宜应变。

权变理论权变理论认为,每个组织的内在要素和外在环境条件都各不相同,因而在管理活动中不存在适用于任何情景的原则和方法,即:在管理实践中要根据组织所处的环境和内部条件的发展变化随机应变,没有什么一成不变的、普适的管理方法。

成功管理的关键在于对组织内外状况的充分了解和有效的应变策略。

权变理论以系统观点为理论依据,从系统观点来考虑问题,权变理论的出现意味着管理理论向实用主义方向发展前进了一步。

该学派是从系统观点来考察问题的,它的理论核心就是通过组织的各子系统内部和各子系统之间的相互联系,以及组织和它所处的环境之间的联系,来确定各种变数的关系类型和结构类型。

它强调在管理中要根据组织所处的内外部条件随机应变,针对不同的具体条件寻求不同的最合适的管理模式、方案或方法。

三、卡斯特的系统权变行政组织理论卡斯特,美国管理学家、系统管理学派的代表人物、华盛顿大学的教授。

卡斯特对管理学的主要贡献,在于他与罗森茨韦克一起提出了管理的“权变理论”。

卡斯特在行政管理学上的最重要贡献是在行政组织理论方面以及在此基础上提出的权变思想。

第一、系统方法是理解组织、组织理论的关键。

组织是一个整体系统。

任何组织都是与外界环境有一定界线的社会技术系统,由外部的环境分系统、目标与价值分系统、技术分系统、社会心理分系统、结构分系统和管理分系统组成。

第二、组织是一个开放的系统。

不管是政府机关,还是企业组织,都处在一个开放的系统与环境的持续相互作用中,并时刻努力达到动态的平衡。

第三、组织的权变理论。

他认为,任何一个组织的外部环境和内部各系统都处在动态的变化之中,组织在这种变化着的特殊环境中具有多变量性,而生活中不存在普遍适用于任何组织的组织原则和管理方法。

所以,对一个成功的组织而言,应该视具体情况而采取不同的设计和管理。

权变理论致力于谋求组织与其环境之间以及组织内部各分系统之间的动态的、具体的一致性,并认为只有通过组织设计和管理达到这种一致性,才能保证组织具有高效能和高效率。

卡斯特的系统与权变组织理论的提出,使行政管理理论的发展进入了一个崭新的阶段。

系统管理理论是对传统的科学管理和行为科学各自偏激的否定。

前者过分看重制度、纪律、标准化在组织管理中的有效性,后者过分强调人性激励,心理满足、自我实现对组织管理的合理性,因而都在实践中显露了相当的局限性,无法普遍适用于各类组织。

同时,科学管理与行为科学也忽视了组织管理与广泛的社会环境之间的相互关系,因而限制了人们的视野。

在这种情况下,用综合的、全面的、相互关联的观点来看待、分析和研究组织管理现象,寻求一种能够广泛适用于各种组织的理论构架,就成为一种历史的要求,系统管理理论的出现,正是这种要求的体现。

系统管理理论提供了一种宏观的关于普遍联系和湖动作用的管理思路,但这还不够,还必须同时强调组织管理的具体的、特定的特征,权变理论正弥补了这一缺陷。

权变理论学派进入七十年代以来,权变理论在美国兴起,当时的美国,社会不安,经济动荡,政治骚动,达到空前的程度,石油危机对西方社会产生了深远的影响,企业所处的环境很不确定。

以往的管理理论主要侧重于研究加强企业内部组织的管理,大多都在追求普遍适用的、最合理的模式与原则,而这些管理理论在解决企业面临瞬息万变的外部环境时又显得无能为力。

正是在这种情况下,人们不再相信管理会有一种最好的行事方式,而是必须随机制宜地处理管理问题,于是形成一种管理取决于所处环境状况的理论,即权变理论,“权变”的意思就是权宜应变。

权变理论权变理论认为,在企业管理中要根据企业所处的内外条件随机应变,没有什么一成不变、普遍适用的“最好的”管理理论和方法。

该学派是从系统观点来考察问题的,它的理论核心就是通过组织的各子系统内部和各子系统之间的相互联系,以及组织和它所处的环境之间的联系,来确定各种变数的关系类型和结构类型。

它强调在管理中要根据组织所处的内外部条件随机应变,针对不同的具体条件寻求不同的最合适的管理模式、方案或方法。

其代表人物有卢桑斯、菲德勒、豪斯等人。

相关言论美国学者卢桑斯(F.Luthans)在1976年出版的《管理导论:一种权变学》一书中系统地概括了权变管理理论。

他认为:一、权变理论就是要把环境对管理的作用具体化,并使管理理论与管理实践紧密地联系起来。

二、环境是自变量,而管理的观念和技术是因变量。

这就是说,如果存在某种环境条件下,对于更快的达到目标来说,就要采用某种管理原理、方法和技术。

比如,如果在经济衰退时期,企业在供过于求的市场中经营,采用集权的组织结构,就更适于达到组织目标;如果在经济繁荣时期,在供不应求的市场中经营,那么采用分权的组织结构可能会更好一些。

三、权变管理理论的核心内容是环境变量与管理变量之间的函数关系就是权变关系。

环境可分为外部环境和内部环境。

外部环境又可以分为两种:一种是由社会、技术、经济和政治、法律等所组成;另一种是由供应者、顾客、竞争者、雇员、股东等组成。

权变学派的组织理论

一、概述

权变理论学派(又被有的学者称为因地制宜理论或权变管理)是二十世纪六十年代末,七十年代初找美国经验主义学派的基础上发展的管理学派,该学派认为没有什么一成不变、普遍适用的“最好的”管理理论和方法,权变管理就是依托环境因素和管理思想及管理技术因素之间的变数关系来研究的一种最有效的管理方式。

该学派是从系统观点来考察问题的,它的理论核心就是通过组织的各子系统内部和各子系统之间的相互联系,以及组织和它所处的环境之间的联系,来确定各种变数的关系类型和结构类型。

它强调在管理中要根据组织所处的内外部条件随机应变,针对不同的具体条件寻求不同的最合适的管理模式、方案或方法。

其代表人物有弗雷德·卢桑斯、菲德勒、豪斯等人。

二、代表人物

弗雷德·卢桑斯(Fred Luthans),美国尼勃拉斯加大学教授,经济管理系权变学派的主要代表人物,在1973年发表了《权变管理理论:走出丛林的道路》的文章,1976年他又出版了《管理导论:一种权变学说》。

系统地介绍了权变管理理论,提出了用权变理论可以统一各种管理理论的观点。

三、主要观点

1、伯恩斯和斯托克是最早运用权变思想来研究管理问题的人。

他们对生产电子设备、机械产品和人造丝等不同产品的20个企业进行了

调查,经过研究;得出了以下的结论:企业按照目标、任务、工艺,以及外部环境等活动条件的不同,可以分为"稳定型"和"变化型" 两大基本类型。

1)"稳定型" 的企业,适宜于采用"机械式" 的组织形式。

它的特征是;有一种严格规定的组织结构;有很明确的任务、方法、责任和与各个职能作用相一致的权利;管理系统内部的相互作用是上、下级垂直的命令等级;在组织活动中,具有重要意义的是职务的权利和责任,而不是工作人员的技能和经验。

2)如果是"变化型" 的企业,那么采用‘有机式" 的组织模式较为适宜。

它的特点是,有相当灵活的结构,可以不断调整每个人的任务;系统内部的相互关系是网络型的;而不是等级控制;强调横向的联系而不是垂直的领导,在组织活动中,技能与经验居于忧先地位,权利的分散以技术业务专长为基础;而不是以等级职位为基础,等等。

2、不能用单一的模型来解决所有组织设计问题,只能提出在特定情况下有最大成功可能的方案,因而使其有别于古典组织理论、行为组织理论和系统理论。

3、强调组织的多变性,并力图了解组织在变化着的条件下和在特殊环境中的发展情况。

4、在服从组织的总目标的前提下,同一组织的各个部门可以采取不同的组织设计,完成各自的目标。

可见,权变观念实质上就是主张从实际出发,具体问题具体分析,然后找出合适的办法来解决问题。

所以,权变理论要求依照工作的性质和人员的特殊要求来确定组织的模

式,使任务、人员和组织彼此相适应。

5、现代组织理论不但反映了各子系统之问的协调关系,而且具有一种应变的观点,要求组织与其环境之间,以及各子系统之间协调一致,更为具体地强调子系统之间关系的特点和模式,从而提出具体组织的设计方案和管理基础。

四、理论缺陷

没有统一的概念和标准。

虽然权变学派的管理学者采取案例研究的方法,通过对大量案例的分析,从中概括出若干基本类型,试图为各种类型确认一种理想的管理模式,但却始终提不出统一的概念和标准。

权变理论强调变化,却既否定管理的一般原理、原则对管理实践的指导作用,又始终无法提出统一的概念和标准,每个管理学者都根据自己的标准来确定自己的理想模式,未能形成普遍的管理职能,权变理论使实际从事管理的人员感到缺乏解决管理问题的能力,初学者也无法适从。