医生的哲学理念与人文修养(郎景和)

- 格式:ppt

- 大小:4.34 MB

- 文档页数:48

![郎景和如果没有人文关爱,医学的价值等于零[精华]](https://uimg.taocdn.com/6d82281b4b7302768e9951e79b89680203d86bda.webp)

郎景和:如果没有关爱,医学的价值几乎等于零郎景和:北京协和医院妇产科主任,教授,博士生导师。

中华医学会常务理事,中华医学会妇产科学会主任委员,妇科内镜学组组长,女性盆底学组组长,《中华妇产科杂志》总编辑,中国医师协会妇产科分会会长。

●青年医生要特别注重理论联系实际。

我们必须知道,教科书上描述的病例通常是“最典型的”,但临床上遇到的很多病例通常是“最不典型的”。

●医生是救死扶伤的天使,不是辛苦恣雎的生意人。

面对充斥于世的伪科学宣传、铺天盖地的虚假广告、招摇过市的疯狂推销,医生更应该保持平和与冷静,开出负责任的处方。

●行医是个过程,医生的一招一式体现的是技术,更是内在品格;就医也是个过程,患者每时每刻不仅关注结果,更注重内心感受。

如果说医学不是一种知识和技术,显然是悖论;但如果说医学仅仅是一种知识和技术,也有失偏颇。

现在,业内外人士都欣赏美国医生特鲁多的名言——“有时去治疗,常常去帮助,总是去安慰”。

这是医学的真谛,是医学人文性的集中体现。

我们就由此说开去。

医学知识的学习与印证,实际上是对生命体的悉心体察和感情交流人们可以通过各种信息或媒体来了解医学知识,但这不是系统的学习。

如果把医学作为一个学科来学习,则需要正规、系统的教育,以及较长时间的临床实践。

英国的一项调查显示,成熟的外科医生一般需要十年的成长时间,这与我们常说的“十年磨一剑”不谋而合。

无论是医生掌握的知识,还是公众掌握的知识,其知识本身是以概念为核心的,而医学不可以停留于概念,它是以形象与概念的结合为核心。

形象包括解剖学图形,组织、细胞构造,甚至更微观者;概念可以是生理、病理学概念,或者更深层者。

如果把医学知识作为一种信息,对于公众也许可以,但对于医生是远远不够的。

在诸多职业中,医生是不能靠自学成才的。

过去学中医要经历当学徒、跟师傅坐堂出诊、抄方抓药等过程,然后再慢慢学着当郎中。

而现在要想成为医生,则要念医学院,要学习生物学、基础医学、临床医学等知识,即便获得了学士、硕士或博士学位,还是不能马上当医生。

哲学始源于医学,医学最终要归隐于哲学。

医学发展迅速,最终要走到哪里去,让我们一起来聆听郎院士在第三届东方麻醉与围手术期医学大会上关于哲学与医学,医生修养与现代人文的演讲。

医学是科学、哲学与宗教结合生命死亡/生命表达既是生物学的,也是科学的,哲学的,甚至是宗教的。

医学应该从终极关怀这个角度去了解一种病,了解一个病人,从这个层面上去体现一个人善良的本质。

宗教的基础是人的信赖(信仰)。

那种认为宗教是一种迷信的说法,是有偏颇的。

我认为,宗教实际上是一群人终极关怀所编制而成的一种思想逻辑和生活模式,宗教是一种生活模式和一种生活轨迹,是信仰,信赖、信奉和信任。

以前,我们对大自然的一切事物,包括阳光、雨露,空气、水、日月星辰并不了解,于是我们就相当自然地认为它们有某种超人的力量,实则不然,那个超人的力量既不是神,也不是上帝,而其实是自然规律。

只是我们对它不认识而已。

有一本书,叫《人的宗教》,它讲了6种宗教,包括中国的儒家和道教思想,它在书中提到:有一种力量,无限无量,我们不知道它的名字,却知道它的来源,不是神,而是自然,是自然的力量,是道。

这是专门讲宗教非常客观的说法,道正心正,道正路正。

所以,科学、哲学、宗教和医学实际上是结合在一起的。

知名哲学家冯友兰说过,人不一定是宗教的,但是他一定是哲学的。

一旦是哲学的,他就有了宗教的洪福。

因此,医学则是可以把科学、宗教和哲学调和起来的综合事业。

大家都知道徐志摩,他的一生是爱的象征,爱是他的宗教,爱是他的上帝。

既然爱是上帝,那么我们作为医生,何尝不应该把爱作为一种宗教去认识呢?果真如此,我们就能共品智慧传统所广施的一种喜悦。

所以,医学可能是把科学、哲学、宗教结合起来的中心立足点。

归根结底,医学绝不仅仅是知识和技术。

伤与痛的认识与医患关系几乎是每个医生都必须解决伤和痛。

我们应该要让公众知道,伤和痛是一辈子要经历的事情,疼痛是必要的,是常态的。

每个人都应该正确认识伤和痛,如果没有伤痛,我们则无法感觉到事物和生活。

医道读后感篇一:《医道》读后感《医道》读后感《医道》是中国工程院院士、北京协和医院教授郎景和医生积近五十年行医生涯的深厚沉淀,集思索反刍、领悟锤炼的精粹结晶,展现其从医之道、治学之道和为人之道。

书中侧重医生的人文思想和哲学理念的树立,对医学、医疗、病患的认识和态度,对科学、技术、研究的理解和应用,对同道、学生、团队的合作和相处等均有深刻的见地和感人的论述。

郎景和医生系医学家、作家和科普作家三栖于一身,说理道白,文字讲究,不乏箴言妙句,令人耳目一新;善于“解剖”别人,也善于“解剖”自己,耐人寻味沉思。

书中他认为:医患关系是重要而又复杂的问题。

作为临床医生,我认为医患关系是一种社会关系、人际关系。

这恰恰体现了医学的两重性即社会性和人文性。

医患关系涉及到人们对医学、医疗和医生的认识和理解,医生与病家在这方面可能不同。

由此联系我们的日常工作,我认为医生在认识医患关系时应该懂得敬畏。

要敬畏生命——因为生命对每个人只有一次;敬畏病人——因为他们把生命交给我们,他们是我们的老师;敬畏医学——因为医学是“未知”最多的瀚海,是庄严的事业;敬畏自然——因为它不是神灵,是规律和法则。

医生对知识的阅读、学习和发现、印证,实际上是对另一个生命的悉心体察和感情交流。

如果没有同情、怜悯、关爱与救助的感情因素,那些知识的价值几乎等于零。

读后我深感,我们唯有用心与患者交流,真诚相对,才能构筑起和谐的医患关系。

篇二:医道读后感你一定要读郎景和(《医道》读后感征文汇编)20xx-10-05 20:07:49| 分类:中医药文化医院|字号订阅你一定要读郎景和(代序)柳苏先生写过《你一定要看董桥》,而我愿意把郎景和推荐给我的朋友。

郎景和赢得多项荣誉:国家科技进步奖、中华医学奖、何梁何利奖、中国工程院院士……在他的新著《医道》出版后的第一时间,我们从网上搜罗到第一批书籍,让大家与人手一册的《中国医德》并着读,踊跃参加征文活动。

医德是医务人员的职业道德,是调整医务人员与病人之间、社会之间和医务人员之间关系的行为准则。

愿善良成为医学的灵魂高金声北京协和医院妇产科主任郎景和教授曾送给我一本他写的书,名叫《一个医生的哲学》。

在书的扉页上,作者写下了几行字:“科学家也许更多地付诸理智,艺术家也许更多地倾注于感情,而医生则必须集冷静的理智与热烈的感情于一身。

”这就是说,做一名优秀的医生,要求是很高的。

医务工作者首先需要冷静的头脑和理性的思维,但他们更应该有一颗炽烈的、善良的心,应该比任何行业的工作者更懂得人的情感、人的需要。

“有时经过一夜的抢救,凌晨看到孩子苏醒过来,睁开眼叫我一声…阿姨‟或…奶奶‟时,我会觉得世界上最幸福的人就是我”我国著名的建筑学家林徽因,曾经参加了我国国徽的设计和人民英雄纪念碑的设计。

建国初期,她和丈夫梁思成积劳成疾,两人几乎同时住进北京的一家医院。

医院把他们分别安排在隔壁的两间病房,以便有个照应。

一段时间后,林徽因由于肺部大面积感染病情加重,在一天深夜,她好像对自己病情的恶化有所预感,强撑着身体找来值班护士,吃力地说想见见自己的丈夫。

但是这位值班的女护士太年轻了,她对病人病情发展的严重性,对人世间的生离死别,都还缺乏深刻的认识和了解,她只是对林女士随意说了一句:“夜深了,有什么话明天再说吧!”但是谁能想到,第二天凌晨,林徽因女士竟然没能与丈夫相见就与世长辞了。

亲人之间相互诀别的机会失去了,托付事业的机会失去了!我想所有的人,包括我们所说的这位护士如果仍然健在,能不感到遗憾吗?这个事例告诉我们,不管是医生还是护士,都必须意识到自己为患者提供人文关怀的使命,医学事业必须具有生命的温度。

平时,大家经常会提起时下医患关系紧张的现状。

我曾在一个郊区医院看到一个场面,一伙人打群架,其中有一人被刀子扎伤。

他的一个同伙在将他送往急诊室的时候冲大夫喊:“如果这个人死了,我就和你们玩命!”我去南方某地,一位医院院长非常气愤地跟我说,在他们医院可以听到很多感人的事情,但是他们无论如何感动不了社会当中极个别的人。

他说,有一次急诊室正在紧急抢救一位危重病人,作为院长,他亲自到场组织各学科的医生来会诊。

十年磨一剑,百岁难成仙!——郎景和院士详解外科医生四要素和三忌讳郎景和院士:君子用器而非器,我们不能只限定于自己的技能和专业,而缺乏良知与判断。

我们要利用现代科学和技术,但手术并不是技艺和器械的炫耀,手术室里最重要的是病人。

如果说,外科手术刀就是剑,那么,外科医生就要把自己生命精华都调动起来,倾力锻造,像干将莫邪那样,把自己铸进这把剑里去。

十年磨一剑,百岁难成仙!文/谭先杰;来源:中国实用妇科与产科杂志;本文节选自北京协和医院谭先杰教授对郎景和院士进行的专访谭先杰教授:郎老师,您讲过外科医生是通过一例一例(case by case)的积累成长起来的,您认为外科医生的成长需要哪些基本要素呢?郎景和院士:对于年轻的外科大夫,我认为要注意4个基本问题。

第一是观念(concept),第二是解剖(anatomy),第三是skill,第四是应急(emergency),字首合起来就是CASE,外科医生的成长正是case by case的不断积累。

观念问题:什么是观念?指医生对疾病诊断和治疗的正确观念,是施行外科操作的基础。

年轻外科医生不是一开始就要做什么了不起的大手术,而是要掌握基本观念。

我们不是一个只会开刀的匠人,应该有深厚的理论知识,准确地掌握手术适应症、术式选择,以及在何种情况下扩大手术范围或保守处理与适可而止。

目前的教科书存在缺憾,很多的病只片面强调适应征和禁忌征,而忽略另外两个重要因素,人的因素:一个是病人,一个是医生。

不能简单地说某个病适合什么样的治疗方法,还有人的因素需要考虑。

对于某个医生,只有采取适合这个病人的这种病的拿手方法才是好的治疗方法。

举个例子,同样是子宫切除,到底用腹腔镜、开腹还是阴式,除了疾病本身的情况,如子宫大小、手术历史、盆腔粘连、合并疾病等因素外,还要考虑手术医生的技术情况,是擅长开腹、腹腔镜还是阴式手术。

如果医生的腹腔镜技术不是很强,开腹也许更合适。

如果阴式手术很强,选择阴式也许是更合适。

郎景和院士:关于医学与人文的思考2021-11-10郎景和院士来源:医师报医学是什么?医生要怎么样?医患之间应该怎么样?这是医学人文的中心思想,或者是主要命题。

也是每个医生穷其一生都要思考和实践的问题。

一、医学是什么?医学是自然科学、社会科学和人文科学的结合。

自然科学回答事物是什么,社会科学回答人和自然、人与人的关系,人文科学强调其中的精神世界、思想或者意识,包括践行的各种活动。

医学不是纯科学。

我当了57年的大夫,越来越感觉医学不是一个纯粹的科学,特别是临床医学,而是三者的结合。

而且,医学总是落后的,因为整个医学发展都是在其他学科的前拉后推下“爬行”。

比如X射线,各种肿瘤标志物,包括分子生物学、生物化学等,进入到医学被我们所利用。

所以医学不可能超越,况且医学本身研究的还是一个活的人体。

因此,医学实际上是最早的、最原始的人类情感的一种表达。

我这里有一张图,表现的是几个非洲的孩子渴望天上的雨水。

也就是说,我们已经到了21世纪,医学已经有了很大的发展,但是在某些国家、某些地区、某些人群甚至没有基本的生活水源或者医疗。

同样的一个新冠肺炎在中国与在美国和其他一些国家是完全不同的走向和结果。

这一切都说明医学本身的三重性及其特殊性。

我们讨论医学的本源,讨论所谓终极关怀,其实是对生老病死、苦难痛殇的基本看法和基本对待。

生命、死亡,可能是生物学的,可能是社会学的,也可能是哲学的。

人最后都要回归于大地和泥土,而医学好像打破了生死这样一个自然规律。

我们现在说人的平均寿命不应该是80几岁,应该是100岁,或者120岁。

这当然是一个非常复杂的问题,人们大概不会这么长寿?都这么长寿,地球承载有问题;都这么长寿,资源会有问题。

一切都有一个自然规律,我们企图扭转它,大概还是不可能。

当前,在中国及其他国家,从缺医少药过来了,可能遇到一种新的倾向,那就是过度诊断和过度治疗,或者是过早的、过多的干预。

这些都是需要医生从哲学上加以思考。

一个医生的故事读后感1500字《一个医生的故事》在本书中,著名医学教授郎景和回归了一个医生的本真立场,写下了从医五十年间,凝结在岁月里难以忘却的点滴小事。

年轻时在乡下给牛接生的奇特经历,帮助产妇分娩时突逢地震的惊险场面,主治的小女孩面临死亡却只怕家人伤心的感伤故事……作为妇产科医生,他在迎接无数新生命来到这个世界的同时,也不得不面对生命逝去的悲切与哀痛。

他以“医者的仁心”见证着一幕幕震撼人心的人生悲喜剧,也在穿梭于手术台与病房的间隙中,生发出了关于生命与哲学的万千思考。

一个医生的故事读后感每次看到医患纠纷的新闻,都忍不住感慨,医生和患者从来不是对立的,怎么越到科技发达的现在,医生和患者反而演绎成了一对仇家?有患者不懂医不接受悲剧结果的原因,也有医生不作为不告知不解释的问题。

如果医生真正做到了治病救人或者如实告知,病人了解病情不以悲痛责难医生,这对紧张的关系想必可以缓和并得到解决。

很大程度上,医生被病人的期望给妖魔化了,有时候病得越重,就越希望有奇迹发生。

可医生不是神仙,并不能事事扭转乾坤,逢凶化吉。

郎大夫的这本书给了读者一道打开的门,赫赫有名的协和医院主任,走下“神坛”有着怎样的日常工作、业余生活。

医生是治病救人的行当,病有不同,术有专攻。

但医生最不可做成只知解剖不问人情的冷面手。

郎大夫虽为男士,却身在妇产科终生与女性打交道,深知对病人人文关怀的重要。

他把美国名医特鲁多的名言作为金句:“有时去治愈;常常去帮助;总是去安慰。

”更深有体会的写道“你必须了解,不是每一个病人都能治好的……很多时候,医生更多应该给予的是人文关怀”。

真正的医者从不以医术的高明引以为傲,反而会无比感谢他的病人,医者和患者是相互依存的关系,医生在对患者的医治中丰富并成长,患者因医生的救治而康复或舒缓。

郎大夫是这么想的,也是这么做的。

他笔下点滴记录着病重的女孩不顾自己而担心家人伤心的感伤,也记录着地震发生时给产妇接生的惊心动魄,他为没有关系的年迈病者建立关系,也因病人答谢一定送他的鞋垫牢记一生。

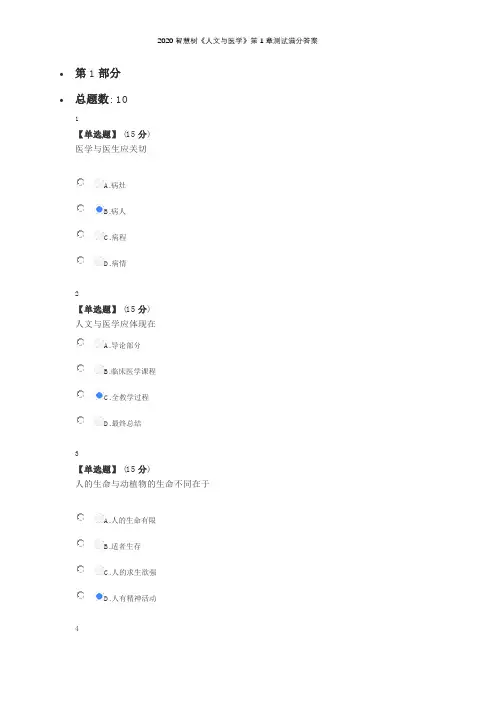

•第1部分•总题数: 101【单选题】 (15分)医学与医生应关切A.病灶B.病人C.病程D.病情2【单选题】 (15分)人文与医学应体现在A.导论部分B.临床医学课程C.全教学过程D.最终总结3【单选题】 (15分)人的生命与动植物的生命不同在于A.人的生命有限B.适者生存C.人的求生欲强D.人有精神活动4【单选题】 (15分)顾玉东是著名的哪个学科专家A.血管外科B.普外科C.神经外科D.手外科5【单选题】 (15分)测量人的骨盆大小可以防止A.难产B.性病C.胎儿畸形D.肾脏病6【多选题】 (20分)医学与下列哪些因素相关A.体制B.宣传C.医生的医德D.医生的医术7【单选题】 (15分)谁写了“在医院,或者在去医院的路上”这篇文章A.上海医学院的闻玉梅院士B.朱自清C.复旦大学的俞吾金教授D.北京大学的王一方教授8【单选题】 (15分)在《医生的哲学理念与人文修养》专题讲座里,北京协和医院的郎景和教授提出A.医学是自然科学、人文科学和社会科学三结合的一个综合的学科B.医学是自然科学与人文科学相结合的综合学科C.医学是社会科学与自然科学相结合的综合学科D.医学是人文科学与社会科学相结合的综合学科9【单选题】 (15分)被大家公认为“医学之父”的是A.李时珍B.希波克拉底C.达尔文D.孙思邈10【单选题】 (15分)开创全世界护理事业、现代护理教育的奠基人是A.林巧稚B.南丁格尔C.华佗D.居里夫人。

2015年6月读《一个医生的故事》前言医学本源:医学是随着人类痛苦的最初表达和减轻这份的最初愿望而诞生的,;医学是人类善良思想和互助行为的表达;医学史不应仅仅是技术发展史,更是艺术和精神追求史。

威廉.奥斯勒预言:现代医学实践的弊端是,历史洞察的贫乏,科学和人文的断裂,以及技术进步和人道主义的疏离。

《参观手术》这章中提到,一定要提前做足准备。

《病人的妈妈》无论哪种家长,有经验的医生都是可以与之友好相处的,我们的目标都是为了女儿好啊。

重要的事家长要知道一二十岁的女孩子的精神心理状态和容易发生的问题,以及如何预防疾病和医生做好疾病诊断治疗。

女儿正值身体发育期,常见的问题时生殖器官发育异常(注意畸形)、女性功能障碍(注意痛经、月经异常),也有卵巢肿瘤可能;及早发现、诊断及治疗。

《从腹腔里找到丁点儿大零件》通过冲洗腹腔的办法找到遗失在腹腔的器械零件的事件,“必须找到”是信念、是使命,找到的这种胜利,不是一个技术复杂的手术成功,只是一个信念和决心的实现;一个科室主任,至少要做到三点:协调管理、解决问题和承担责任;希望能带来镇定、信心、方法和好结果。

《手术。

》手术注意,术野暴露十分重要,术中避免谈论患者的病情、术中情况,因为会给浅昏迷中患者留下阴影,甚至造成医疗纠纷;术后心理安慰、适当解释均很重要。

《辞职报告》作者提到“在任期间,不时有人指出我的宽容,诸如和事佬、抹稀泥、搞平衡之类,说不清是褒贬。

我们经历过斗争哲学的炼狱,结果是越斗争,敌人越多;越斗争,越不团结;越斗争,越结仇积怨。

和为贵虽显懦弱,但仁爱之心必有感化之力,成功不能忘乎所以,失败不可气馁,做什么事情,都要有恒心。

”千万不要背后议论人,总会传到别人耳朵里。

《我的读书报告》要广读书,一定要读原创书,多读书。

坚持爱好,有所坚持。

《令人感动的科普效应》作者及林巧稚大夫所写的科普书籍,带来了很多益处,甚至有患者说科普知识救了他的命;一位哲学人说:如果你仅仅是个好医生,就还不是一个好医生。

谈医生的技术、读书与修养□中国工程院院士、北京协和医院教授 郎景和非常高兴能够来参加这样一个别开生面、让人激动的活动。

我好像回到了我的中学时代,回忆起了我的大学生活。

今天的活动是要提倡大家来读书,那么我在想,我们要读些什么书呢?对于医生来讲,读专业书籍当然很多了,那么,我在这里提倡的是要读些“别的书”,并不完全是纯专业的书,比如说“闲书”、“杂书”、“没有用的书”。

北大校长王恩哥对北大学生说“请大家去读一些‘没有用的书’”。

我非常欣赏这句话。

有些书好像是没有用,但是我认为它非常有用。

为什么要读这些书呢?因为作为一名医生,不仅要有知识和技术,而且一定要有医学本身的人文性,要有很好的人文修养。

读什么书,怎么读,如何来修养自己,这是我今天要讲的问题。

首先,我们一起来回忆下100多年前伟大的医学教育家威廉·奥斯勒(Sr.W.Osle)的话:医学实践的弊端在于——历史洞察的贫乏,科学与人文的断裂,技术进步与人道主义的疏离。

这三个问题到今天为止没有得到解决,反而愈演愈烈。

医学到底是什么?很多人认为医学是指医学技术。

其实不是,或者不全是。

医学是人类善良情感的表达和帮助,最后形成一种社会责任、社会行业。

医学本身的科学性和人文性是并存的。

科技进步与人道主义并非并行不悖。

科学有时是天使,有时是魔鬼。

我在十多年前写的一本书《一个医生的哲学》中说“医学是人类情感的一种表达,是维系人类自身价值,并保护其生存、生产能力的重要手段”。

这是一种社会责任。

因此,医生在疾病的诊治中要遵循两个基本原则:针对病情的科学和针对人情的人文,要用最有把握的方式和病人最容易接受的方式。

谈到医患交流,我不得不说说医生的自身修养。

如何修养自身?中国古代政治家、哲学家说过“做事要通天理、近人情、达国法”。

做医生也当如此。

天理是指自然规律、疾病发生、发展的过程。

人情是指人的思想、意识情感、意愿倾向。

国法是指诊治规范、技术路线、政策方法。

这三项都得符合才能做个好医生。

当医生最重要的是善良友爱郎景和中华医学会妇产科分会主任委员,妇产科主任医师、教授、博士生导师,北京协和医院妇产科主任,北京协和医院原副院长,中华医学会常务理事,《中华妇产科杂志》总编。

走进北京协和医院郎景和大夫的办公室,记者发现,这里更像是一间有趣而风雅的书屋和缩微博物馆。

在不足10平方米的屋子里,四面沿墙而立的书架和紧邻的书桌上摆满了各类中英文书籍资料,仔细看才发现,大部头的专业书著旁,几乎有一半是和文学、艺术、绘画、哲学相关的书籍;书桌上错落有序的摆着或挂着各式各样的铃铛;在空余不多的墙上、书架玻璃门前,还挂着郎景和教授自己的笔墨之作,或经精装细裱,或随手贴在墙上。

在繁忙的门诊、病房、手术室等工作的间歇,郎教授就在这些书籍、铃铛、书法的环绕中,以他惯常节奏,忙而有序、从容不乱的研究问题、著书撰文、指导学生。

从医四十余年,最爱别人叫他“郎大夫”当问及为何选择从医,郎景和教授告诉记者,小时候,母亲多病,镇上的郎中随叫随到,几剂药过后,母亲的病情就会缓解许多。

由此他萌生出对医生最初的印象:和蔼可亲、助人除病。

于是,选择了医学道路。

从白求恩医科大学毕业后,他因成绩优异被学校推荐到北京协和医院工作。

实习期马上要结束时,他开始填报专业志愿。

因为比较喜欢外科手起刀落、当机立断的感觉,他填写了外科和妇产科。

当时担任北京协和医院妇产科主任、著名的妇产科专家、中国现代妇产科学的创建者林巧稚大夫,在诸多实习医生中挑中了郎景和,让他成为那年新入科室的住院医生。

提起此事,郎教授至今仍十分感慨:“到协和工作是幸运的,在林大夫身边工作更是幸运的”。

郎教授在北京协和医院妇产科工作已有40余年,期间也曾下乡、入藏巡回医疗、受邀外出会诊讲学、海外出国访问交流、主持院科行政工作,但病人和中国妇产科学事业,始终是他内心最为珍视、倾注了全部精力和情感的事情。

上世纪90年代,时任北京协和医院副院长的他,受当时妇产科主任吴葆桢大夫病危之际所托,毫不犹豫递交辞呈,回科接手妇产科主任之责。

医魂守望者北京协和医院妇产科主任郎景和一个名头与作为大到让人充满敬畏,却又不失亲和的人,一个能把心灵的宁静和生命的激情、情感的细腻和心胸的豁达、思想的丰富与处事的简单结合得如此相得益彰的人,一个固守着传统却与时尚共舞的人,究竟是什么样的一个人?今天,让我们走进北京协和医院妇产科主任郎景和大夫的内心,品味他的医学人生,品读他对医道的思考,品鉴他的真水无香。

他拥有数不清的头衔和旁人看上去耀眼的光环,但他最看重的还是医生和老师这两个身份。

医生,治病救人;教师,传道授业解惑,这就是郎景和,一个百姓心目中生命的守护神;一个学生眼里的良师益友;一位医学职业精神的守望者。

(一)大夫手术台就是外科大夫最好的良医;医生对病人的同情不是用眼泪,而是用心血。

12月13日周四,下午2点30分,妇产科门诊,郎景和诊室里,一位30多岁模样的青年女病人,从杭州打“飞的”过来,今天是术后第一次复诊。

“月经来了吗?”郎大夫问。

“来过了。

”“来的时候疼没疼?”“没疼。

”郎景和接着又做了仔细查体,告诉病人刀口恢复得挺好,又约了下次复诊的时间。

就诊结束,我们问:“您得的什么病?”“剖宫产后发生了严重的子宫内膜异位,非常痛苦。

浙江、上海都看过,后来当地医生说还是到北京找郎大夫吧。

1个多月前郎大夫亲自给我做了手术,整整折磨了我8年的问题解决了。

”说这话的时候,患者非常激动,眼圈儿竟是红红的。

旁边一位候诊的患者,凑过来搭了个腔,“郎大夫,我在您这儿都看了10年了”,语气和神情毫不掩饰她由衷的骄傲。

以自己是某位大夫的病人为骄傲的并不多见,这让人一激灵。

都说当下的医患关系颇有点剑拔弩张的意味,“然而在郎大夫这里,听到、见到、感受到的却是全然不同的情景。

始终是从容、平和、甚至愉悦的医患氛围,如果不是身在其中亲眼见证,很难相信。

”郎景和的学生王姝跟随导师出门诊两年有余后发出如是感慨。

她记得,一位六七十岁的患者看门诊,一脸严肃。

郎大夫问:“怎么不好呀?”老太太板着脸不吭声,随同的年轻女子赶紧说:“在我们那儿查出来是卵巢上有肿瘤。

医道读后感篇一:《医道》读后感《医道》读后感《医道》是中国工程院院士、北京协和医院教授郎景和医生积近五十年行医生涯的深厚沉淀,集思索反刍、领悟锤炼的精粹结晶,展现其从医之道、治学之道和为人之道。

书中侧重医生的人文思想和哲学理念的树立,对医学、医疗、病患的认识和态度,对科学、技术、研究的理解和应用,对同道、学生、团队的合作和相处等均有深刻的见地和感人的论述。

郎景和医生系医学家、作家和科普作家三栖于一身,说理道白,文字讲究,不乏箴言妙句,令人耳目一新;善于“解剖”别人,也善于“解剖”自己,耐人寻味沉思。

书中他认为:医患关系是重要而又复杂的问题。

作为临床医生,我认为医患关系是一种社会关系、人际关系。

这恰恰体现了医学的两重性即社会性和人文性。

医患关系涉及到人们对医学、医疗和医生的认识和理解,医生与病家在这方面可能不同。

由此联系我们的日常工作,我认为医生在认识医患关系时应该懂得敬畏。

要敬畏生命——因为生命对每个人只有一次;敬畏病人——因为他们把生命交给我们,他们是我们的老师;敬畏医学——因为医学是“未知”最多的瀚海,是庄严的事业;敬畏自然——因为它不是神灵,是规律和法则。

医生对知识的阅读、学习和发现、印证,实际上是对另一个生命的悉心体察和感情交流。

如果没有同情、怜悯、关爱与救助的感情因素,那些知识的价值几乎等于零。

读后我深感,我们唯有用心与患者交流,真诚相对,才能构筑起和谐的医患关系。

篇二:医道读后感你一定要读郎景和(《医道》读后感征文汇编)20xx-10-05 20:07:49| 分类:中医药文化医院|字号订阅你一定要读郎景和(代序)柳苏先生写过《你一定要看董桥》,而我愿意把郎景和推荐给我的朋友。

郎景和赢得多项荣誉:国家科技进步奖、中华医学奖、何梁何利奖、中国工程院院士……在他的新著《医道》出版后的第一时间,我们从网上搜罗到第一批书籍,让大家与人手一册的《中国医德》并着读,踊跃参加征文活动。

医德是医务人员的职业道德,是调整医务人员与病人之间、社会之间和医务人员之间关系的行为准则。

《医道》读后感

《医道》是中国工程院院士、北京协和医院教授郎景和医生积近五十年行医生涯的深厚沉淀,集思索反刍、领悟锤炼的精粹结晶,展现其从医之道、治学之道和为人之道.书中侧重医生的人文思想和哲学理念的树立,对医学、医疗、病患的认识和态度,对科学、技术、研究的理解和应用,对同道、学生、团队的合作和相处等均有深刻的见地和感人的论述。

郎景和医生系医学家、作家和科普作家三栖于一身,说理道白,文字讲究,不乏箴言妙句,令人耳目一新;善于“解剖”别人,也善于“解剖”自己,耐人寻味沉思。

书中他认为:医患关系是重要而又复杂的问题。

作为临床医生,我认为医患关系是一种社会关系、人际关系。

这恰恰体现了医学的两重性即社会性和人文性。

医患关系涉及到人们对医学、医疗和医生的认识和理解,医生与病家在这方面可能不同。

由此联系我们的日常工作,我认为医生在认识医患关系时应该懂得敬畏.要敬畏生命——因为生命对每个人只有一次;敬畏病人--因为他们把生命交给我们,他们是我们的老师;敬畏医学——因为医学是“未知”最多的瀚海,是庄严的事业;敬畏自然——因为它不是神灵,是规律和法则。

医生对知识的阅读、学习和发现、印证,实际上是对另一个生命的悉心体察和感情交流.如果没有同情、怜悯、关爱与救助的感情因素,那些知识的价值几乎等于零。

读后我深感,我们唯有用心与患者交流,真诚相对,才能构筑起和谐的医患关系.。