第二章 控制系统的数学模型习题讲解

- 格式:ppt

- 大小:573.50 KB

- 文档页数:25

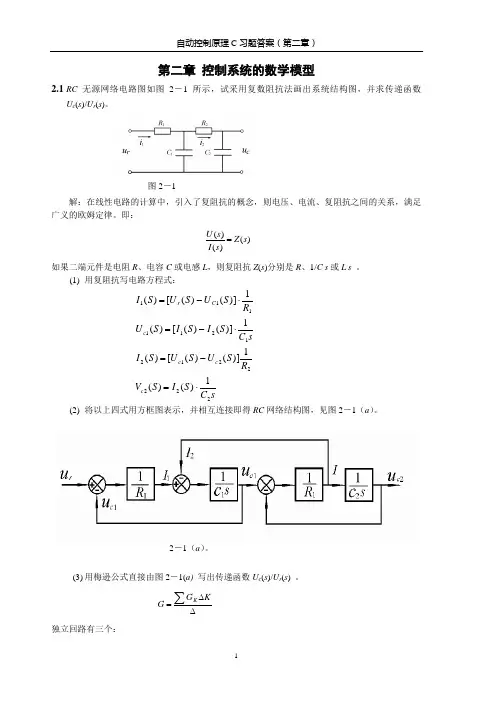

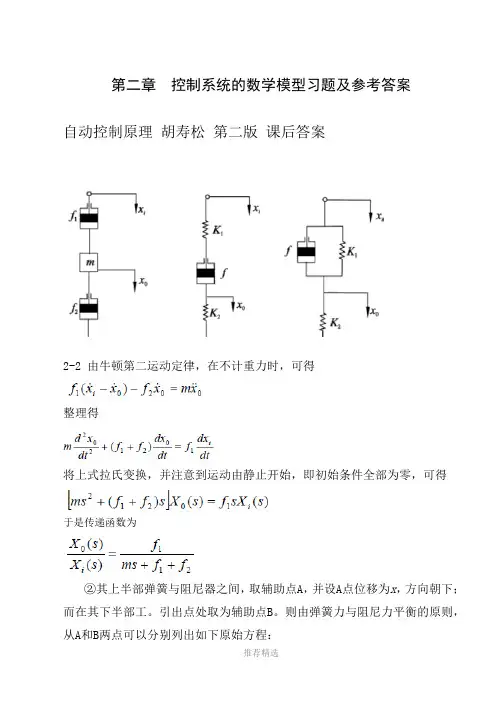

第二章控制系统的数学模型习题及参考答案自动控制原理胡寿松第二版课后答案2-2 由牛顿第二运动定律,在不计重力时,可得整理得将上式拉氏变换,并注意到运动由静止开始,即初始条件全部为零,可得于是传递函数为②其上半部弹簧与阻尼器之间,取辅助点A,并设A点位移为x,方向朝下;而在其下半部工。

引出点处取为辅助点B。

则由弹簧力与阻尼力平衡的原则,从A和B两点可以分别列出如下原始方程:消去中间变量x,可得系统微分方程对上式取拉氏变换,并计及初始条件为零,得系统传递函数为③以引出点作为辅助点,根据力的平衡原则,可列出如下原始方程:移项整理得系统微分方程对上式进行拉氏变换,并注意到运动由静止开始,即则系统传递函数为2-3(b)以k1和f1之间取辅助点A,并设A点位移为x,方向朝下;根据力的平衡原则,可列出如下原始方程:所以2-6解:2-7 解:2-8 解:2-9解:2-10解:系统的结构图如下:系统的传递函数为:2-11 解:(a)(b)(c)(d)(e)(f)2-12 解:第三章线性系统的时域分析习题及参考答案自动控制原理胡寿松第二版课后答案3-1解:3-2 解:3-3 解:3-4 解:3-5 解:3-6 解:3-7 解:3-8 解:3-9 解:列劳斯表如下:系统不稳定3-10 解:(略)3-11 解:系统的特征方程为:化简得;列劳斯表如下:0<k<1.73-12 解:系统的开环传递函数为:特征方程为:列劳斯表如下:所以τ>03-13 解:(1)、(2)(3)3-14 解:(1)(2)(3)3-15 解:(1)系统的开环传递函数为:而(2)系统的开环传递函数为:而(3)系统的开环传递函数为:而同时作用下的系统误差为:第四章线性系统的根轨迹法习题及参考答案自动控制原理胡寿松第二版课后答案4-1 解:系统的开环传递函数为根轨迹如图所示4-2 解:4-3 解:(1)系统的开环传递函数为概略的根轨迹如下图所示:(2)系统的开环传递函数为根轨迹如下图所示4-4 解:(1)系统的开环传递函数为(2)系统的开环传递函数为有三个极点一个零点:(-20,j0)。

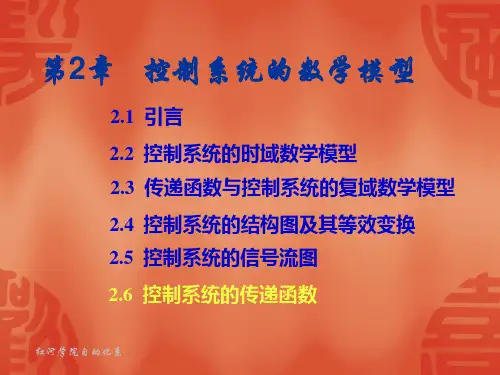

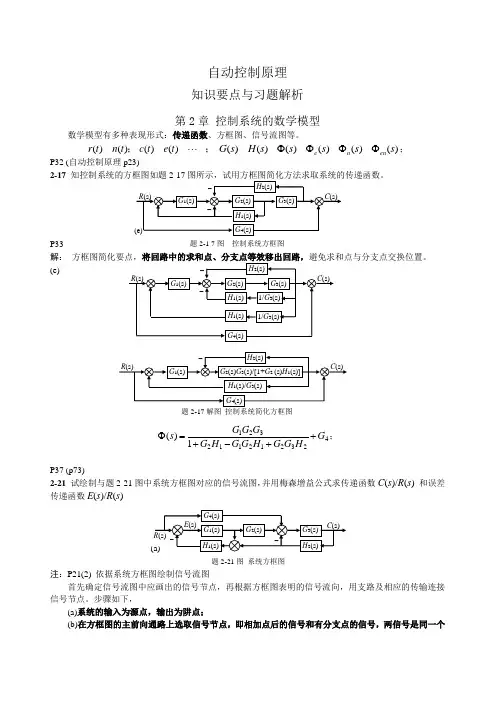

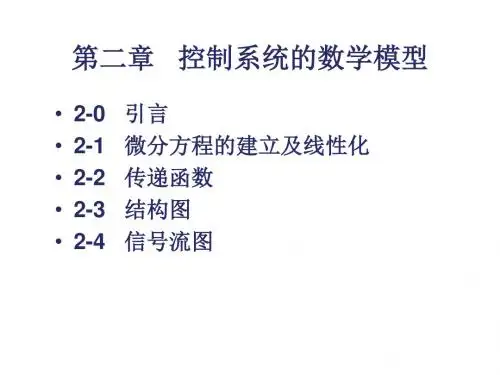

自动控制原理知识要点与习题解析第2章 控制系统的数学模型数学模型有多种表现形式:传递函数、方框图、信号流图等。

;; )()()()(t e t c t n t r )()()()()()(s s s s s H s G en n e ΦΦΦΦ; P32 (自动控制原理p23)2-17P33解:(e)4232121123211)(G H G G H G G H G G G G s ++-+=Φ;P37 (p73)2-21 试绘制与题2-21图中系统方框图对应的信号流图,并用梅森增益公式求传递函数C (s )/R (s ) 和误差传递函数E (s )/R (s )注:P21(2) 依据系统方框图绘制信号流图首先确定信号流图中应画出的信号节点,再根据方框图表明的信号流向,用支路及相应的传输连接信号节点。

步骤如下,(a)系统的输入为源点,输出为阱点;(b)在方框图的主前向通路上选取信号节点,即相加点后的信号和有分支点的信号,两信号是同一个题2-21图 系统方框图 题2-1 7图 控制系统方框图 题2-17解图 控制系统简化方框图信号时只作为一个节点;(c)其它通路上,仅反馈结构求和点后的信号选作节点; (d)最后,依据信号关系,用支路连接这些节点。

解:图(a)信号流图如题2-21解图(a)所示。

计算C (s )/R (s )和E (s )/R (s )过程中,关于回路和特征式的计算是完全相同,可统一计算。

回路111H G L -=,232H G L -=,213213H H G G G L -=;特征式 21312132123111H H G G H H G G G H G H G ++++=∆。

计算C (s )/R (s ):前向通路 3211G G G P =,342G G P =; 特征子式 11=∆,1121H G +=∆;2131223111134321)1(1)1()()(H H G G G H G H G H G G G G G G s R s C ++++++=; 计算E (s )/R (s ):前向通路 11=P ;21342H H G G P -=; 特征子式 2311H G +=∆,12=∆;213122311213423)1(11)()(H H G G G H G H G H H G G H G s R s E ++++-+=;P38 (p73)2-22 试用梅森增益公式求题2-22图中各系统信号流图的传递函数)(/)(s R s C 。

控制系统的数学模型习题及答案控制系统的数学模型是研究和描述系统的一种数学工具。

通过建立系统的数学模型,可以更好地理解系统的行为,并设计出合适的控制策略。

下面是一些关于控制系统数学模型的习题及答案,帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。

习题1:给定一个质量为m的物体,通过一个弹簧与墙壁相连。

弹簧的劲度系数为k,物体的阻尼系数为b。

建立该物体的数学模型,并分析其稳定性。

答案:根据牛顿第二定律,可以建立如下的微分方程来描述该系统:m * x'' + b * x' + k * x = 0其中,x表示物体的位移,x'表示位移的导数,x''表示位移的二阶导数。

该系统的稳定性可以通过判断其特征根的实部是否小于零来确定。

特征根是微分方程的解,可以通过特征方程来求解。

对于上述微分方程,特征方程为:m * s^2 + b * s + k = 0其中,s表示特征根。

如果特征方程的实部都小于零,那么系统是稳定的;如果特征方程存在实部大于零的根,那么系统是不稳定的。

习题2:一个控制系统由比例控制器和一个传递函数为G(s)的过程组成。

比例控制器的增益为Kp。

建立该控制系统的闭环传递函数,并确定系统的稳定性。

答案:该控制系统的闭环传递函数可以通过比例控制器的输出与过程的传递函数相乘得到。

闭环传递函数表示了系统输出与输入之间的关系。

闭环传递函数为:Gc(s) = Kp * G(s)系统的稳定性可以通过判断闭环传递函数的极点是否位于左半平面来确定。

极点是传递函数的零点,可以通过求解传递函数的特征方程来得到。

特征方程为:1 + Kp * G(s) = 0如果特征方程的极点都位于左半平面,那么系统是稳定的;如果特征方程存在极点位于右半平面,那么系统是不稳定的。

习题3:一个控制系统由比例控制器和一个传递函数为G(s)的过程组成。

比例控制器的增益为Kp。

系统的传递函数为:G(s) = 1 / (s^2 + 2s + 1)建立该控制系统的闭环传递函数,并确定系统的稳定性。

第2章系统的数学模型(习题答案)2.1什么是系统的数学模型?常用的数学模型有哪些?解:数学模型就是根据系统运动过程的物理、化学等规律,所写出的描述系统运动规律、特性、输出与输入关系的数学表达式。

常用的数学模型有微分方程、传递函数、状态空间模型等。

2.2 什么是线性系统?其最重要的特性是什么?解:凡是能用线性微分方程描述的系统就是线性系统。

线性系统的一个最重要的特性就是它满足叠加原理。

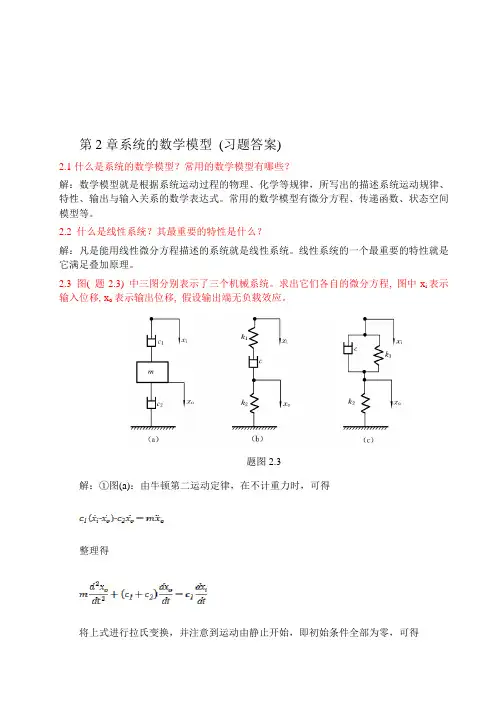

2.3 图( 题2.3) 中三图分别表示了三个机械系统。

求出它们各自的微分方程, 图中x i表示输入位移, x o表示输出位移, 假设输出端无负载效应。

题图2.3解:①图(a):由牛顿第二运动定律,在不计重力时,可得整理得将上式进行拉氏变换,并注意到运动由静止开始,即初始条件全部为零,可得[]于是传递函数为②图(b):其上半部弹簧与阻尼器之间,取辅助点A,并设A点位移为x,方向朝下;而在其下半部工。

引出点处取为辅助点B。

则由弹簧力与阻尼力平衡的原则,从A和B两点可以分别列出如下原始方程:消去中间变量x,可得系统微分方程对上式取拉氏变换,并记其初始条件为零,得系统传递函数为③图(c):以的引出点作为辅助点,根据力的平衡原则,可列出如下原始方程:移项整理得系统微分方程对上式进行拉氏变换,并注意到运动由静止开始,即则系统传递函数为2.4试建立下图(题图2.4)所示各系统的微分方程并说明这些微分方程之间有什么特点,其中电压)(t u r 和位移)(t x r 为输入量;电压)(t u c 和位移)(t x c 为输出量;1,k k 和2k 为弹簧弹性系数;f 为阻尼系数。

+-+-C)(t u r )(t u c )(t r )(t x c f1k 2k CR)(t u r )(u c +-+-f)(t r )(t x c )(a )(b )(c )(d R 2R题图2.4【解】:)(a方法一:设回路电流为i ,根据克希霍夫定律,可写出下列方程组:⎪⎩⎪⎨⎧=+=⎰i R u u dt i C u cc r 1消去中间变量,整理得:dtdu RC u dt du RCrc c =+方法二:dtdu RC u dt du RCRCs RCs CsR R s U s U rc c r c =+⇒+=+=11)()( 由于无质量,各受力点任何时刻均满足∑=0F ,则有:cc r kx dt dxdt dx f =-)(dtdx k f x dt dx k f rc c =+⇒()r r c c r c u dtduC R u dt du C R R Cs R R Cs R Cs R R CsR s U s U +=++⇒+++=+++=221212212)(1111)()( 设阻尼器输入位移为a x ,根据牛顿运动定律,可写出该系统运动方程r rc c aa c a r c r x dtdx k f x dt dx f k k k k dt dx f x x k x x k x x k +=++⇒⎪⎩⎪⎨⎧=--=-22121221)()()( 结论:)(a 、)(b 互为相似系统,)(c 、)(d 互为相似系统。