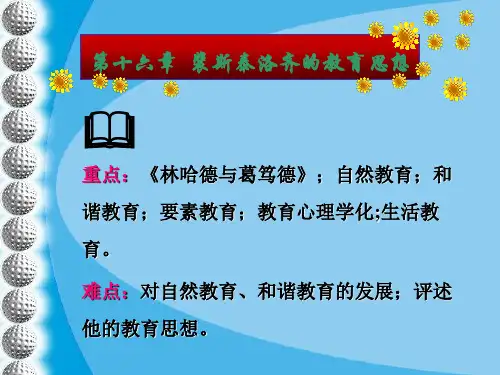

第十六章 欧洲新教育思想

- 格式:ppt

- 大小:109.50 KB

- 文档页数:23

欧洲新教育创新的教育理念教育是人类社会进步和文明发展的重要力量,而教育理念更是决定教育取向和发展方向的关键。

随着时代的发展和社会的变革,欧洲在教育领域也不断探索创新,提出了一系列新的教育理念。

本文将探讨欧洲新教育创新中的教育理念,并分析其对教育实践的影响和启示。

一、终身学习的概念终身学习是一种以个体为中心的教育理念,强调个体在任何年龄阶段都能够不断学习和成长。

欧洲的终身学习理念致力于打破传统的学习观念,将学习延伸到整个人生。

这种理念强调教育的目标不仅仅是为了获得一份工作,更重要的是培养人们的学习能力和适应能力,以适应社会不断变化的需求。

终身学习的实践包括提供各种学习机会和资源,鼓励人们参与不同形式的学习活动,包括职业培训、自主学习、志愿者活动等。

欧洲国家在推行终身学习方面投入了大量资源,并建立了健全的政策框架和制度体系。

这种教育理念的引入有效地激发了人们的学习兴趣和动力,提高了整个社会的学习水平和素质。

二、跨学科与综合知识的培养在传统的教育模式中,学科划分较为严格,学生主要学习特定的学科知识。

然而,欧洲的新教育创新理念提倡跨学科和综合知识的培养。

这种理念认为,学生需要具备跨学科的能力,并将各学科的知识进行整合和应用,以解决现实生活中的问题。

欧洲国家积极推进跨学科和综合知识的培养,通过改革课程设置和教学方法,提供多元化的学习机会,鼓励学生进行跨学科学习和研究。

这种教育理念促使学生发展综合思维能力和解决问题的能力,培养出具备广泛知识背景和综合素质的人才。

三、学生主导学习和个性化教育欧洲的新教育创新理念强调学生主导学习和个性化教育。

传统的教育模式主要是教师为中心,教师传授知识,而学生则被动接受。

然而,欧洲的教育改革中,学生被视为学习的主体,拥有自主选择、自主学习和自主发展的权利。

学生主导学习和个性化教育的实践包括改变教学方式,鼓励学生积极参与课堂活动和学习设计,并提供个性化的学习指导和支持。

这种教育理念注重培养学生的自主学习能力、合作能力和创造能力,激发学生的学习积极性和创造力,促进其个性化发展和全面成长。

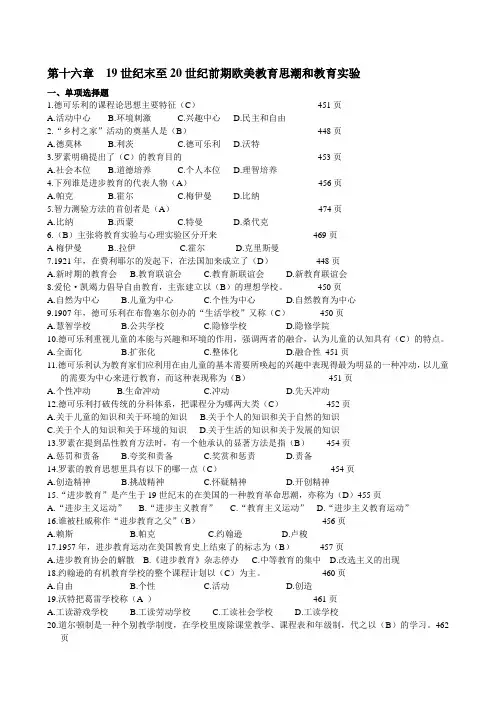

第十六章19世纪末至20世纪前期欧美教育思潮和教育实验一、单项选择题1.德可乐利的课程论思想主要特征(C)451页A.活动中心B.环境刺激C.兴趣中心D.民主和自由2.“乡村之家”活动的奠基人是(B)448页A.德莫林B.利茨C.德可乐利D.沃特3.罗素明确提出了(C)的教育目的453页A.社会本位B.道德培养C.个人本位D.理智培养4.下列谁是进步教育的代表人物(A)456页A.帕克B.霍尔C.梅伊曼D.比纳5.智力测验方法的首创者是(A)474页A.比纳B.西蒙C.特曼D.桑代克6.(B)主张将教育实验与心理实验区分开来469页A梅伊曼 B..拉伊 C.霍尔 D.克里斯曼7.1921年,在费利耶尔的发起下,在法国加来成立了(D)448页A.新时期的教育会B.教育联谊会C.教育新联谊会D.新教育联谊会8.爱伦·凯竭力倡导自由教育,主张建立以(B)的理想学校。

450页A.自然为中心B.儿童为中心C.个性为中心D.自然教育为中心9.1907年,德可乐利在布鲁塞尔创办的“生活学校”又称(C)450页A.慧智学校B.公共学校C.隐修学校D.隐修学院10.德可乐利重视儿童的本能与兴趣和环境的作用,强调两者的融合,认为儿童的认知具有(C)的特点。

A.全面化B.扩张化C.整体化D.融合性451页11.德可乐利认为教育家们应利用在由儿童的基本需要所唤起的兴趣中表现得最为明显的一种冲动,以儿童的需要为中心来进行教育,而这种表现称为(B)451页A.个性冲动B.生命冲动C.冲动D.先天冲动12.德可乐利打破传统的分科体系,把课程分为哪两大类(C)452页A.关于儿童的知识和关于环境的知识B.关于个人的知识和关于自然的知识C.关于个人的知识和关于环境的知识D.关于生活的知识和关于发展的知识13.罗素在提到品性教育方法时,有一个他承认的显著方法是指(B)454页A.惩罚和责备B.夸奖和责备C.奖赏和惩责D.责备14.罗素的教育思想里具有以下的哪一点(C)454页A.创造精神B.挑战精神C.怀疑精神D.开创精神15.“进步教育”是产生于19世纪末的在美国的一种教育革命思潮,亦称为(D)455页A.“进步主义运动”B.“进步主义教育”C.“教育主义运动”D.“进步主义教育运动”16.谁被杜威称作“进步教育之父”(B)456页A.赖斯B.帕克C.约翰逊D.卢梭17.1957年,进步教育运动在美国教育史上结束了的标志为(B)457页A.进步教育协会的解散B.《进步教育》杂志停办C.中等教育的集中D.改选主义的出现18.约翰逊的有机教育学校的整个课程计划以(C)为主。

【简答题】简述欧洲新教育运动的基本观念。

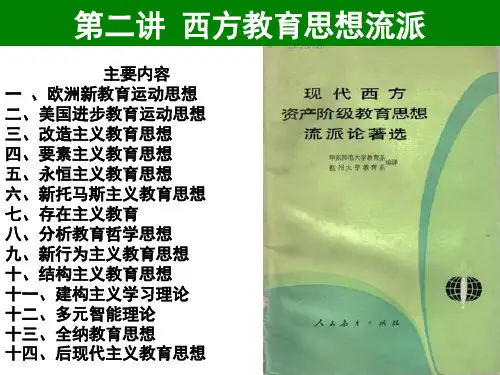

欧洲新教育运动是指在欧洲兴起并发展起来的一种教育改革运动,其基本观念主要包括以下几点:

1. 个体发展:新教育运动强调每个学生的个体发展和个性培养,鼓励学生全面发展身心、智力和道德等方面的潜能,追求个体的自由、创造能力和独立思考能力。

2. 实践与体验:新教育运动注重实践经验和实际学习,强调学生从实践中获取知识和理解,反对单纯的书本知识灌输,倡导学生积极参与课程设计、项目研究和社区服务等实践活动。

3. 综合教育:新教育运动提倡综合教育,认为知识应该与技能、价值观和社会责任相结合。

它强调知识的整体性和相互关联,注重跨学科的学习和教育,鼓励培养学生的多元能力和全面素质。

4. 自主学习:新教育运动倡导学生的自主学习和自我管理,注重培养学生的学习兴趣和学习能力,强调学生主动参与学习、自我发现、自我评价和自我反思的重要性。

5. 教师角色转变:新教育运动提倡教师从传统的知识灌输者转变为学习的引导者和学生的指导者,鼓励教师与学生之间的互动和平等关系,注重激发学生的内在动机和创造力。

总体来说,欧洲新教育运动关注学生的个体发展和实践经验,强调综合教育和自主学习,倡导教师角色转变,以培养全面发展的、有创造力和批判性思维的个体为目标。

第十六章现代外国教育(一)英国现代教育(1)1902年的《巴尔福教育法》:英国保守党政府首相巴而福指派教育委员会代理干事莫兰特对英国教育上存在的问题进行调查研究,在此基础上起草了一项议案,于1902年12月20日通过,1903年4月1日起生效。

(2)《费舍教育法》:一战结束后,在斗争中,英国统治者进一步了解到德国广泛实施国民教育卓有成效,从而考虑应对英国国民教育的不完善进行改革。

1918年,通过了以文教大臣费舍而命名的费舍教育法。

(3)《巴特勒教育法》:由英国教育委员会主席巴特勒提出。

主要内容:1、废除原先只负督导责任的教育委员会,设立全国性教育领导机构教育部,加强中央对教育的集中领导。

2、废除以往中小学教育不连贯、相互重叠的学制,重新把教育划分为初等教育(5~11岁)、中等教育(11~18岁)和继续教育三个连续的阶段。

3、把义务教育年限从原先的9年(5~14岁)延长为10年(5~15岁),并规定有条件的地方实施11年(5~16岁)义务教育。

4、公立中学实行免费,并根据学生的年龄、能力和性向提供不同类型的教育。

5、根据不同经费来源将学校分为郡立学校、民办的志愿学校和独立学校。

(郡立学校是地方教育当局设立的公立学校。

志愿学校是教会或民间团体设立的学校。

独立学校主要是指预备学校和公学。

)6、详细规定了地方教育当局的职责,如为学生提供免费医疗、午餐、必要时的食宿、奖学金、文化娱乐活动、幼儿学前教育和未满18岁的离校青年的非全日制教育等。

1944年教育法是英国教育制度发展史上一个极其重要的教育法令,决定了英国战后教育发展的基本方针和策略。

(二战期间,英国教育遭受到严重破坏。

为恢复教育,英国政府发表由教育委员会主席巴特勒起草的题为《教育的改造》的白皮书,陈述了政府的教育改革建议。

在这些建议的探讨后,巴特勒于1943年年底向议会提交了一项法案,于1944年通过)(4)现代中学:中等教育机构仍有文法,技术,现代,综合中学等几种形式,数量最多的是综合中学。

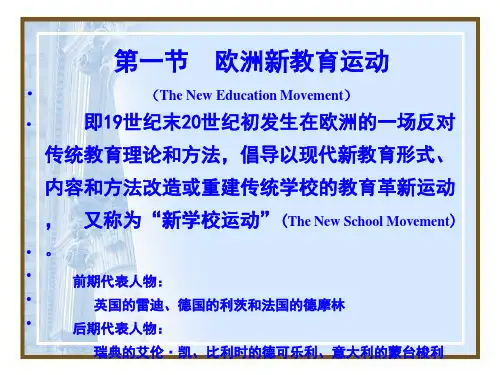

“新教育”思想“新教育”思想:19世纪20年代开始在英国产生,后来扩展到欧洲其他国家。

倡导者分别在自己的国家开办“新教育”学校,进行教育革新实验。

“新教育”思想主张建立符合现代需求的“新学校”,强调儿童个人的自由和发展,学校教育同社会生活的联系。

20世纪前半期,成为一种遍及欧洲各国并对世界上其他国家产生较大影响的教育思潮。

(一)“新教育”思想产生的背景19世纪后半期,欧洲各国工业和经济取得了较大的发展,但发展并不平衡。

工业和经济的迅速发展以及科学技术的广泛应用,促使社会生活发生巨大变化,对学校教育提出新的要求。

19世纪后半期自然科学的发展,特别是心理学和生物学的发展为“新教育”思想提供了科学依据和方法论基础。

“新教育”思想于19世纪90年代在英国产生。

英国教育家雷迪1889年创办“阿博茨尔姆学校”,成为欧洲第一所“新学校”。

新教育”思想后来扩展到德国、法国、比利时、瑞士和意大利等国,形成了一种具有广泛影响的新的教育思潮。

(二)“新教育”思想的主要代表人物英国:雷迪英国:巴德利英国:怀特海英国:沛西·能美国:利茨法国:德摩林比利时:德可乐利瑞典:爱伦·凯1、雷迪(1858—1932)学校的任务是促进儿童个人的自由发展,即身体和心灵的健全发展,而不是用书本知识去压抑儿童的发展。

(1)学校建在面积宽广、风景美丽的乡村。

(2)上午学术活动,下午体育锻炼和户外活动,晚上娱乐和艺术活动,以促进儿童协调发展。

学校的课程内容上,分为五部分:(1)体育活动和手工劳动(2)艺术方面的课程(3)文学和智力方面的课程(4)社会教育(5)道德和宗教教育学校生活的原则:合作、和谐、领导2、怀特海(1861—1947)“学校被无活力的概念沉沉的压住了。

教育上有了无活力的概念,这种教育不仅是无用的,尤为重要的是,它是有害的。

”——《教育的目的》“使知识保持活力和防止知识僵化的问题,这是一切教育的中心问题。

” 。