叠加法求梁的位移【PPT】共21页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:21

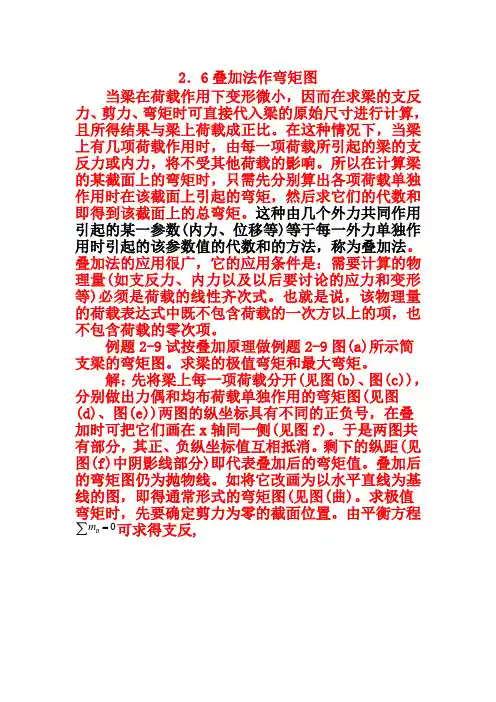

2.6叠加法作弯矩图当梁在荷载作用下变形微小,因而在求梁的支反力、剪力、弯矩时可直接代入梁的原始尺寸进行计算,且所得结果与梁上荷载成正比。

在这种情况下,当梁上有几项荷载作用时,由每一项荷载所引起的梁的支反力或内力,将不受其他荷载的影响。

所以在计算梁的某截面上的弯矩时,只需先分别算出各项荷载单独作用时在该截面上引起的弯矩,然后求它们的代数和即得到该截面上的总弯矩。

这种由几个外力共同作用引起的某一参数(内力、位移等)等于每一外力单独作用时引起的该参数值的代数和的方法,称为叠加法。

叠加法的应用很广,它的应用条件是:需要计算的物理量(如支反力、内力以及以后要讨论的应力和变形等)必须是荷载的线性齐次式。

也就是说,该物理量的荷载表达式中既不包含荷载的一次方以上的项,也不包含荷载的零次项。

例题2-9试按叠加原理做例题2-9图(a)所示简支梁的弯矩图。

求梁的极值弯矩和最大弯矩。

解:先将梁上每一项荷载分开(见图(b)、图(c)),分别做出力偶和均布荷载单独作用的弯矩图(见图(d)、图(e))两图的纵坐标具有不同的正负号,在叠加时可把它们画在x 轴同一侧(见图f)。

于是两图共有部分,其正、负纵坐标值互相抵消。

剩下的纵距(见图(f)中阴影线部分)即代表叠加后的弯矩值。

叠加后的弯矩图仍为抛物线。

如将它改画为以水平直线为基线的图,即得通常形式的弯矩图(见图(曲)。

求极值弯矩时,先要确定剪力为零的截面位置。

由平衡方程0Bm =∑可求得支反,剪力方程为Q 即可求出极值弯矩所在截面的位置。

令()0x极值弯矩为由例题2-9图(g)可见,全梁最大弯矩为本例中的极值弯矩并不大于梁的最大值弯矩。

当梁上的荷载较复杂时,也可将梁按荷载情况分段,求出每一段梁两端截面的内力。

这时该段梁的受载情况等效于一受相同荷载的简支梁 (见图2-12(a)、(b))。

因为每一段梁在平面弯曲时的内力,不外是轴力N、剪力Q和弯矩M。

由于轴力N不产生弯矩,故在作弯矩图时可将它略去,剩下的梁端剪力1Q,2Q和梁端弯矩1M、2M,及荷载对梁段的作用,可用图2-12(b)所示的简支梁上相应的荷载来代替(梁段端截面上的剪力可由梁的支反力提供,故图中未画出)。

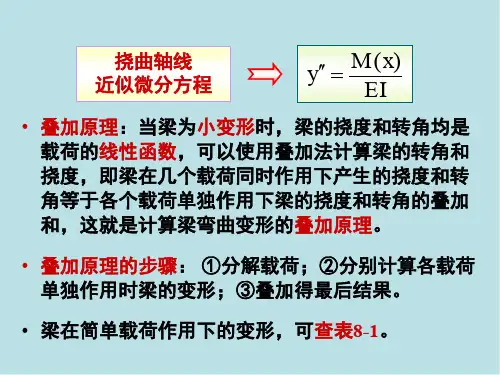

应用叠加原理求梁的变形1. 什么是叠加原理?叠加原理是一种常用的力学分析方法,用于求解复杂结构中各个构件的受力和变形。

该原理基于结构的线性性质,假设结构在受到多个外力同时作用时,各个外力的影响可以分别计算,最后再将各个结果进行叠加得到总的结果。

2. 梁的变形计算梁是一种常见的结构构件,广泛应用于工程领域。

在工程设计中,我们常常需要计算梁在受力情况下的变形,以确保设计的梁符合结构强度和刚度的要求。

应用叠加原理可以较为方便地求解梁的变形。

下面以一根简支梁为例,介绍应用叠加原理求解梁的变形的具体步骤:2.1 确定各个受力首先,需要确定梁所受到的各个外力,包括集中力、均布力、弯矩等。

2.2 列点根据叠加原理,我们需要列出各个受力情况下的变形的方程,然后将这些方程进行叠加。

下面以简支梁受到集中力P作用为例进行讲解。

在梁的受力平衡条件下,可以得到以下方程:$M = EI \\frac{d^2y}{dz^2}$$V = EI \\frac{d^2w}{dz^2}$其中,M为梁的弯矩,V为梁的剪力,y为梁的纵向位移,w为梁的横向位移,E为梁的材料弹性模量,I为梁的惯性矩。

2.3 求解方程根据叠加原理,我们可以分别求解简支梁受到集中力和均布力时的梁的变形。

2.3.1 简支梁受到集中力作用时的变形假设集中力作用的位置为L,根据平衡条件和边界条件,可以得到以下方程:M=P(L−z),$0 \\leq z \\leq L$M=0,$L \\leq z \\leq L_1$其中,P为集中力的大小,L为集中力作用的位置,L1为梁的长度。

通过对上述方程进行求解,可以得到梁在集中力作用下的变形。

2.3.2 简支梁受到均布力作用时的变形假设均布力的大小为q,根据平衡条件和边界条件,可以得到以下方程:$M = \\frac{q}{2}z^2$,$0 \\leq z \\leq L$M=0,$L \\leq z \\leq L_1$通过对上述方程进行求解,可以得到梁在均布力作用下的变形。