推荐一个理想气体的宏观定义

- 格式:pdf

- 大小:198.57 KB

- 文档页数:3

第四章 理想气体的性质第一节 理想气体的概念热能转变为机械能通常是借助于工质在热动力设备中的吸热、膨胀作功等状态变化过程而实现的。

为了分析研究和计算工质进行这些过程时的吸热量和作功量,除了以热力学第一定律为主要的基础和工具外,还需具备工质热力性质方面的知识。

热能转变为机械能只能通过工质膨胀作功实现,采用的工质应具有显著的涨缩能力,即其体积随温度、压力能有较大的变化。

物质的三态中只有气态具有这一特性,因而热机工质一般采用气态物质,且视其距液态的远近又分为气体和蒸气。

气态物质的分子持续不断地做无规则的热运动,分子数目又如此的巨大,因而运动在任何一个方向上都没有显著的优势,宏观上表现为各向同性,压力各处各向相同,密度一致。

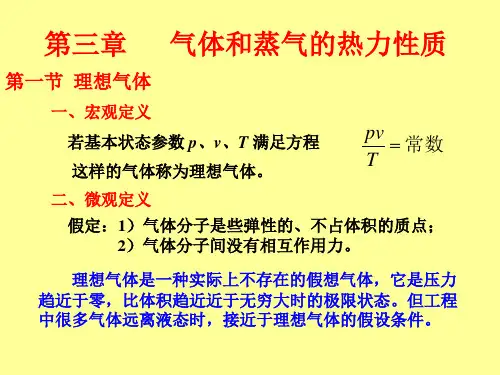

自然界中的气体分子本身有一定的体积,分子相互间存在作用力,分子在两次碰撞之间进行的是非直线运动,很难精确描述和确定其复杂的运动,为了方便分析、简化计算,引出了理想气体的概念。

理想气体是一种实际上不存在的假想气体,其分子是些弹性的、不具体积的质点,分子间相互没有作用力。

在这两点假设条件下,气体分子的运动规律极大地简化了,分子两次碰撞之间为直线运动,且弹性碰撞无动能损失。

对此简化了的物理模型,不但可定性地分析气体某些热力学现象,而且可定量地导出状态参数间存在的简单函数关系。

众所周知,高温、低压的气体密度小、比体积大,若大到分子本身体积远小于其活动空间,分子间平均距离远到作用力极其微弱的状态就很接近理想气体。

因此,理想气体是气体压力趋近于零(p →0)、比体积趋近于无穷大(v →∞)时的极限状态。

一般来说,氩、氖、氦、氢、氧、氮、一氧化碳等临界温度低(参见附表2)的单原子或双原子气体,在温度不太低、压力不太高时均远离液态,接近理想气体假设条件。

因而,工程中常用的氧气、氮气、氢气、一氧化碳等及其混合空气、燃气、烟气等工质,在通常使用的温度、压力下都可作为理想气体处理,误差一般都在工程计算允许的精度范围之内。

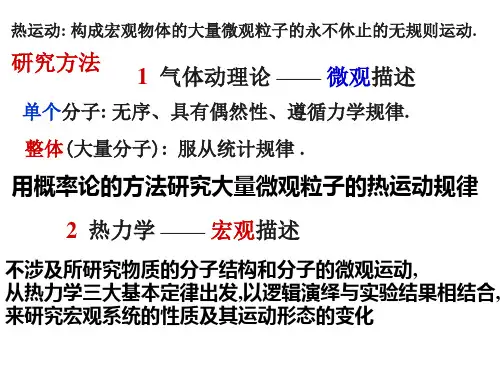

理想气体的热力学性质1. 引言理想气体是一个重要的物理模型,用于描述宏观气体现象。

在理想气体模型中,气体分子被假设为没有体积、相互之间没有相互作用力,并且遵循分子运动论的统计规律。

理想气体的热力学性质是描述其在不同温度、压强等条件下的宏观行为。

本章将介绍理想气体的热力学性质,包括状态方程、等温过程、绝热过程、等压过程和热力学第一定律等。

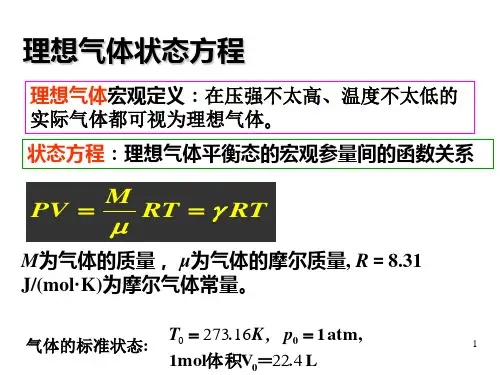

2. 状态方程理想气体的状态方程是描述其状态(温度、压强、体积)之间关系的方程。

最常用的状态方程是范德瓦尔斯方程,它修正了理想气体状态方程中未考虑分子间相互作用力的缺陷。

范德瓦尔斯方程为:( p + )(V_m - b) = RT其中,( p ) 是气体的压强,( V_m ) 是气体的摩尔体积,( R ) 是理想气体常数,( T ) 是气体的绝对温度,( a ) 和 ( b ) 是范德瓦尔斯方程的参数,分别表示气体分子间的吸引力和分子的体积。

3. 等温过程等温过程是指气体在过程中温度保持不变的过程。

在等温过程中,气体的压强和体积之间遵循玻意耳-马略特定律:其中,( k ) 是一个常数。

等温过程的特点是气体分子平均动能不变,因此等温过程是可逆的。

4. 绝热过程绝热过程是指气体在过程中没有热量交换的过程。

在绝热过程中,气体的内能保持不变。

根据热力学第一定律,绝热过程中的功等于内能的变化。

当气体经历等压绝热过程(如等压膨胀或等压压缩)时,其温度发生变化,遵循盖-吕萨克定律:=其中,( V_1 ) 和 ( V_2 ) 是气体在两个状态下的体积,( T_1 ) 和 ( T_2 ) 是气体在两个状态下的绝对温度。

当气体经历等容绝热过程(如等容膨胀或等容压缩)时,其温度变化遵循查理定律:=其中,( p_1 ) 和 ( p_2 ) 是气体在两个状态下的压强,( T_1 ) 和 ( T_2 ) 是气体在两个状态下的绝对温度。

5. 等压过程等压过程是指气体在过程中压强保持不变的过程。

简述理想气体的宏观定义

理想气体是理想化的气体模型,它是基于一些简化假设而建立的。

宏观定义理想气体的主要假设有以下几点:

1. 分子之间没有相互作用:理想气体的分子之间不存在相互吸引或斥力,它们之间的碰撞是完全弹性的。

这意味着理想气体的分子运动是独立的,彼此之间不会影响运动状态。

2. 分子体积可忽略不计:理想气体的分子体积相比于容器的体积可以忽略不计。

这意味着分子之间的相互作用不会占据容器的有效体积,只有气体分子本身占据了一部分体积。

3. 分子之间无限瞬时速度:理想气体的分子运动速度可以无限快地改变。

这意味着分子之间的碰撞时刻可以达到瞬间,且在碰撞之间没有任何速度改变。

基于以上假设,理想气体可以用一些宏观物理量来描述,如压力、体积、温度和物质的量。

根据理想气体状态方程,宏观定义可以推导出以下关系:

1. 状态方程:理想气体的状态方程为P V = n R T,其中 P 表示气体的压力,V 表示气体的体积,n 表示气体的物质的量,R 表示气体常数,T 表示气体的温度。

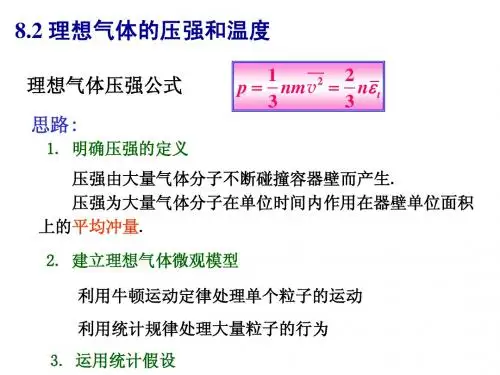

2. 压强与分子速率:根据理想气体的分子速度分布,可以推导出气体的压强与分子平均速率的关系。

当温度升高时,分子平均速率增大,从而压强也增加。

3. 温度与分子动能:根据理想气体的平均动能定理,可以推导出气体的温度与分子平均动能的关系。

温度的增加会导致分子平均动能的增加。

需要注意的是,理想气体模型是一种近似模型,适用于低密度和高温度条件下的气体系统。

在实际情况中,气体分子之间会存在相互作用和分子体积的影响,因此在高压和低温条件下,理想气体模型的适用性会有所减弱。

模型总结⾼中物理模型总结物理模型是⼀个理想化的形态,从不同的⾓度研究可以有不同的分法,根据中学物理教学的特点及模型的主要教学功能,可以把物理模型分为对象模型,例如质点、刚体、弹簧振⼦、单摆、理想⽓体点电荷等;可分为条件模型,如均匀介质、匀强电场等;可分为过程模型,如匀速直线运动、匀速圆周运动等。

这⾥根据⼒学、热学、光学、电磁学四部分,对⾼中物理模型进⾏归纳总结。

⼒学物理模型:质点:质点模型是⾼中物理提出的第⼀个理想模型,质点是指在某些情况下,忽略物体的⼤⼩和形状,⽽突出“物体具有质量”这个要素,把它简化为⼀个有质量的物质点。

刚体:刚体是⼒学中⼀个抽象的理想模型,绝对的刚体在⾃然界是不存在的,刚体是指在运动过程中形状和⼤⼩都不发⽣变化的物体,也可以看作是由⼤量微⼩质点组成的质点系,⽽这个质点系中任意两个质点间的距离始终保持不变。

弹簧振⼦:质量可略去不计的弹簧⼀端固定,另⼀端连⼀质量为m的物体(视为质点),置于光滑平⾯上,若该系统在运动过程中,弹簧的形变较⼩(即形变弹簧对物体的作⽤⼒总是满⾜胡克定律),则该系统称为弹簧振⼦。

单摆:忽略摆锤的⼤⼩、形状和摆线的形状与质量,由⼀个只有质量⽽⽆⼤⼩的质点和⼀条有长度⽆质量的线段连接在⼀起的装置,就是单摆模型。

匀速直线运动:瞬时速度保持不变的运动。

匀变速直线运动:运动轨迹是直线,且加速度不变,即在任何相等的时间内速度的变化量都相等。

匀速圆周运动:如果物体沿着圆周运动,并且线速度的⼤⼩处处相等的运动。

⾃由落体运动:物体只在重⼒的作⽤下从静⽌开始下落的运动。

弹性碰撞:⼀般的碰撞过程中,系统的总动能要有所减少,总动能的损失很⼩,可以略去不计,这种碰撞叫做弹性碰撞。

⾮弹性碰撞:在碰撞过程中,系统的机械能减少,所减少的机械能转化为其他形式的能量,这种碰撞称为⾮弹性碰撞。

完全⾮弹性碰撞:⾮弹性碰撞的⼀个特例是两物体碰撞后粘在⼀起以同⼀速度运动,这种碰撞动能损失最多,称为完全⾮弹性碰撞。

前言1.真空“真空”来源于拉丁语“Vacuum”,原意为“虚无”,但绝对真空不可达到,也不存在。

只能无限的逼近。

即使达到10-14—10-16托的极高真空,单位体积内还有330—33个分子。

在真空技术中,“真空”泛指低于该地区大气压的状态,也就是同正常的大气比,是较为稀薄的气体状态。

真空是相对概念,在“真空”下,由于气体稀薄,即单位体积内的分子数目较少,故分子之间或分子与其它质点(如电子、离子)之间的碰撞就不那么频繁,分子在一定时间内碰撞表面(例如器壁)的次数亦相对减少。

这就是“真空”最主要的特点。

利用这种特点可以研究常压不能研究的物质性质。

如热电子发射、基本粒子作用等。

2.真空的测量单位一、用压强做测量单位真空度是对气体稀薄程度的一种客观量度,作为这种量度,最直接的物理量应该是单位体积中的分子数。

但是由于分子数很难直接测量,因而历来真空度的高低通常都用气体的压强来表示。

气体的压强越低,就表示真空度越高,反之亦然。

根据气体对表面的碰撞而定义的气体的压强是表面单位面积上碰撞气体分子动量的垂直分量的时间变化率。

因此,气体作用在真空容器表面上的压强定义为单位面积上的作用力。

压强的单位有相关单位制和非相关单位制。

相关单位制的各种压强单位均根据压强的定义确定。

非相关单位制的压强单位是用液注的高度来量度。

下面介绍几种常用的压强单位。

【标准大气压】(atm)1标准大气压=101325帕【托】(Torr)1托=1/760标准大气压【微巴】(μba)1μba=1达因/厘米2【帕斯卡】(Pa )国际单位制 1帕斯卡=1牛顿/m2 【工程大气压】(at ) 1工程大气压=1公斤力/厘米2 二、用真空度百分数来测量%100760760%⨯-=Pδ 式中P 的单位为托,δ为真空度百分数。

此式适用于压强高于一托时。

3. 真空区域划分有了度量真空的单位,就可以对真空度的高低程度作出定量表述。

此外,为实用上便利起见,人们还根据气体空间的物理特性、常用真空泵和真空规的有效使用范围以及真空技术应用特点这三方面的差异,定性地粗划为几个区段。

热力学第一定律的内容及应用井冈山大学数理学院物理余炎强 120514004 摘要:热力学第一定律亦即能量转换与守恒定律,广泛地应用于各个学科领域。

本文回顾了其建立的背景及经过,它的准确的文字表述和数学表达式,及它在理想气体、热机的应用。

关键字:热力学第一定律;内能定理;焦耳定律;热机;热机效率前言在19世纪早期,不少人沉迷于一种神秘机械——第一类永动机的制造,因为这种设想中的机械只需要一个初始的力量就可使其运转起来,之后不再需要任何动力和燃料,却能自动不断地做功。

在热力学第一定律提出之前,人们一直围绕着制造永动机的可能性问题展开激烈的讨论。

直至热力学第一定律发现后,第一类永动机的神话才不攻自破。

本文就这一伟大的应用于生产生活多方面的定律的建立过程、具体表述、及生活中的应用——热机,进行简单展开。

1.热力学第一定律的产生1.1历史渊源与科学背景人类使用热能为自己服务有着悠久的历史,火的发明和利用是人类支配自然力的伟大开端,是人类文明进步的里程碑。

中国古代就对火热的本性进行了探讨,殷商时期形成的“五行说”——金、木、水、火、土,就把火热看成是构成宇宙万物的五种元素之一。

北宋时刘昼更明确指出“金性苞水,木性藏火,故炼金则水出,钻木而生火。

”古希腊米利都学派的那拉克西曼德(Anaximander,约公元前611—547) 把火看成是与土、水、气并列的一种原素,它们都是由某种原始物质形成的世界四大主要元素。

恩培多克勒(Empedocles,约公元前500—430)更明确提出四元素学说,认为万物都是水、火、土、气四元素在不同数量上不同比例的配合,与我国的五行说十分相似。

但是人类对热的本质的认识却是很晚的事情。

18世纪中期,苏格兰科学家布莱克等人提出了热质说。

这种理论认为,热是由一种特殊的没有重量的流体物质,即热质(热素)所组成,并用以较圆满地解释了诸如由热传导从而导致热平衡、相变潜热和量热学等热现象,因而这种学说为当时一些著名科学家所接受,成为十八世纪热力学占统治地位的理论。