文艺随笔二篇

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:36

文艺随笔文艺随笔篇【一】:诗与书倘若提起艺苑那还要比世外桃源的意境还深邃,幽雅哩!我带大家一同迈进艺苑,领略一下柳陌花庭,湖影仙舟,雨声雪絮,鱼游鸟唱,还有仙女散花,轻笛绕耳,这些迷人的景象,激发对中国诗书文化的兴趣,此乃流连忘返啊!艺苑里美景目不暇接,让徜徉在文艺大门上的“游客”张目而望。

当你身伏在霓光灯下,翻阅着粉泪沿面滴润的花笺,记忆着花板杨柳曼舞风韵的诗篇。

或者,手持毛锥在洁白的纸上临习着飞鸢翔空,眉月露天,零雨洒地般的书法,美轮美奂的笔墨文字间,洋溢着时代的气息,流光溢彩般的美妙,剔透心灵。

诗歌与书法相提并论,就像“魂”和“体”一般关系,诗歌为书法的灵魂,诗歌为语言的精华,书法若没有诗歌作为载体,那就空有躯体存在。

缘于书法以文字为载体,从上古文字到中古文字,再到今天的文字,作诗雕字,无不体现中国书法与诗歌的孪生团圆。

但“书”是手拿着可以呈现字形的工具,做出的字表现出来的活动。

而诗歌是心花的怒放,心声的自然的流溢,也许最需要土壤的沾卷。

倘若一个诗人,哪怕冰壶干枯,犹如一条涸辙之鲋,都会在眼睛里挤出两行泪花花的诗句来。

因为诗人生命的背影是对生活感悟的源泉,心泉淙淙的流淌,最终会湿润巴掌大的天地,让最早的花果树,移植到他乡别处。

诗歌格律严谨,意境寥廓,浓缩度精,想象空间广阔。

这大概是历来大家承认“诗无达诂”的缘由之一吧!在一个夜晚,梦见自己乘着一匹天马在苍穹中奔腾嘶叫,凌空回望着幅员辽阔,绚丽多彩的世界,想把自己的才华展现给天上人。

看那灵芝烟韵飘渺多情,封住了神圣天宫,蓬莱,琅嬛的大门,可以排闼欣赏上天和谐、迷人的风光。

在那皓月千里,静影桂树在蟾陌上云影旖旎,月宫中的嫦娥婀娜多姿,舞态翩翩。

月影映着瑶池犹如静影沉璧般的宜人。

伴随着婵娟扬起了锦袖丝袂,一缕仙风玉露抹面扑鼻而来,同时邀请着天上各路神仙,把酒临风,吟诗畅饮,但此时的我不是神仙胜似神仙。

微风吹过蟾宫,让我感到格外的凉快舒适,天边卷起了五色的云朵,把我的一支玉兰笔染得简直是郭璞送给江淹的彩笔头了。

美文的随笔美文的随笔15篇美文的随笔120xx年10月,这次国庆回家就是冲着“八月瓜”来的,想着有朝一日,阳光明媚我带着我们村子里的几个娃子说是要去寻摘八月瓜,他们几个便都高兴的跟着我一起去寻找八月瓜……。

在我们那地方的人都会说这样的一句土话:八月瓜,九月炸,十月掏来诓娃娃。

方言虽然是这么说的,但是一般在农历的八月份是八月瓜就差不多已经成熟,九月份不过,在八月瓜藤子上只吊着两半八月瓜壳子,差不多是被鸟儿给啄食掉了,总之是意味着这个月走了。

刚刚一场大雨清扫一股股热流之后,山间悠悠飘起白皑皑的仙雾,好像是龟仙老人驾雾上青天,不一会儿,由深山坳里到山腰已经被白雾给灌溉,此时的雾好像没有继续向上冒出了,而上面的雾面上大海一样平坦,都只有暴露山顶没有被大雾给淹没。

那些没有被大雾淹没的山顶好像是一群群岛礁,不!应该是仙岛!如果说着是仙岛,那我岂不是仙人!因为我家正处于山腰间。

这种雾不稀罕!每年的这个时候在这里可以见到好几次,也倒是让我想起休眠之雾。

庄稼已经收割完了,土地中被留下的是包谷杆、高粱杆、烤烟杆…,以及很多杂草,土地一点也不蓬松,偏偏在这个时候母亲叫我一起上山坡腾图(方言:把田地里那些留下的包谷杆、高料杆、、、杂草从土壤中锄掉),拔草锄根,弄干净点,免得会影响来年的庄稼。

我的装备很简单,一个背篼,一把弯刀,母亲还带上了锄头。

天空灰蒙蒙的,像是快要掉下来了,触手可及。

我们来到山坡上,母亲放下背篼便开始了锄草,我也拿着刀东砍砍西砍砍,好像是在打磨时间。

不过时间过得还真快。

天空灰蒙蒙的,好像真的快要掉下来了。

我所处的位置较高,因为已经有很多山巅在我脚之下,此时我有些傲然。

我想变成巨人踏扁我眼前的这些山峰,我因为常见些但愿不如所料,以为未毕竟如所料的事,却每每恰如所料起来。

因此此时的巨人站起来恐怕只留得踩在地上的两只脚。

而灰蒙蒙的天空继续往下沉,视乎尽管有成千上万的巨人也撑不起天空向下落的意愿。

放眼望去,很多山峰已经被吞噬了大半截,眼见我的头顶上刮起下雨霏霏,这算是雾还是小雨,还吹着小风,这算是寒风吗?母亲说这是冬天要来了。

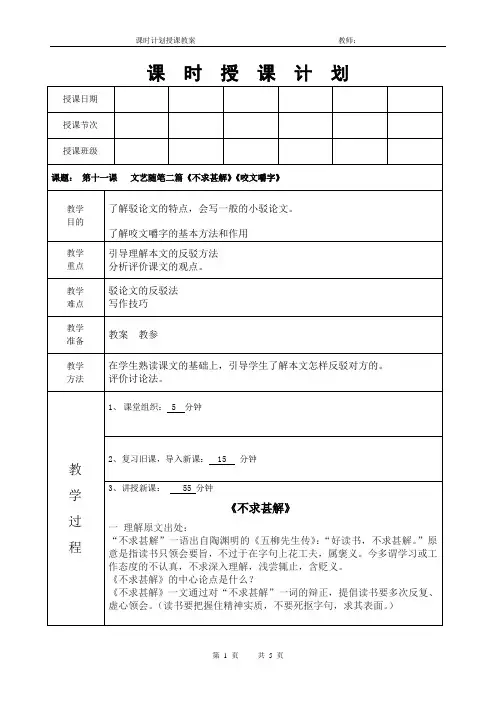

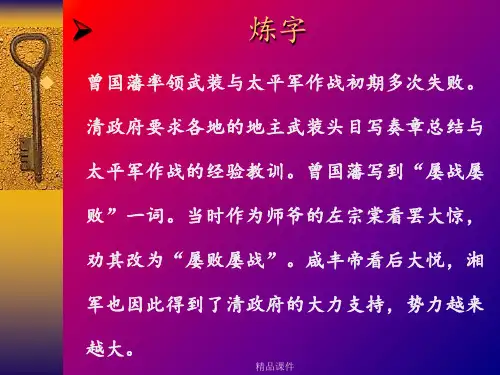

十五文艺随笔二篇一、课文分析《咬文嚼字》是我国著名美学家、文艺理论家朱光潜的一篇文艺随笔。

“咬文嚼字”在《现代汉语词典》上的解释是:过分的勘酌字句(多用来指死枢字眼而不领会精神实质)。

《汉语大词典》上列有三个义项:①形容过分推敲字句;②形容掉书袋或卖弄才学;③谓不重视实质,只在某些字句上纠缠,或强词夺理。

没有一个是褒扬的。

但朱光潜在文中赋予它褒扬义,鼓励人们去咬文嚼字。

作者提出:“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

”文中反复强调文字和思想情感的密切关系,是从根本上抓住了文字的实质。

因为文字与思想感情有关,与情境有关,与意境有关,与联想有关,与创新有关,要参透文章,写出好文章,必须学会咬文嚼字。

作者指出了推敲文字的根本途径,即“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,以表达最合当的思想感情为最终目的,再去进一步斟酌文字,而不能一味地追求形式,搞表面文章,即要由此及彼,由表及里,挖掘思想感情的内涵。

正如朱光潜先生所说:“文学借文字表现思想情感:文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。

”咬文嚼字是文学艺术进步的根本途径,是精读文章的一个基本方法,有助于养成严谨的治学态度,有助于提高语言修养。

“不求甚解”也常被用来指摘别人的学习毛病,但马南邮先生却赋予了它襄扬义。

作者对“不求甚解”四个字赋予了两层含义:①虚心;②不固执一点,不咬文嚼字,而要前后贯通了解大意。

其中好读书是前提,不求甚解是要诀。

作者指出,读书要把握住精神实质,不要死枢字句,求其表面。

要学陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”,学诸葛亮“独观其大略”,学陆象山“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞”。

马南顿要求人们“不要固执一点,咬文嚼字”。

总之,这篇杂文全面解释了陶渊明的原话,揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定“不求甚解”的观点作了否定。

中等职业教育语文教案(文艺随笔二篇《不求甚解》《咬文嚼字》)篇一:23文艺随笔二篇语文基础模块(上)教案总第次课篇二:15 不求甚解中职语文第一册教案15 咬文嚼字教学目标:一、在理清文意的基础上,对文章进行分析评价,借鉴吸收,并有自己的主见。

二、深入体会作者“文字和思想感情有着密切的关系”的主张。

三、培养学生正确理解和运用祖国语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严”的精神。

教学设想:一、本文是一篇文学论文,也可看作是一篇文艺随笔,重点内容要放在对文意的理解及借鉴上,因此可以把教学安排为两部分,先对文意深入理解分析,然后在此基础之上启发学生改变“套板反应”的通病,从而在今后对语言的理解运用时自觉养成谨严的习惯。

二、对文意理解可以让学生自己借助于注释及工具书在上课之前充分预习,了解学生的疑难问题,课上老师对个别难点做适当点拨。

三、利用多媒体演示文稿,以增强课堂教学的生动性和形象性。

四、知识应用能力训练。

教学时数:一课时教学过程:一、导入新课以猜谜引出对祖国语言的赞美,导入课文。

二、感知解析1.第一组例子,关于“是”和“这”。

先体会一下感情,读如下句子:①你是没有骨气的文人——你这没有骨气的文人。

②你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!——你是贱人?你是淫妇!你是你是大虫口里倒涎!③你这与奴才做奴才的奴才!——你是与奴才做奴才的奴才!④你是个好小子,出来动一动你茗大爷!——你这个好小子,出来动一动你茗大爷!前三个,不论“是”“这”怎么好,“这”字表现力都好一些,作者的分析是有道理的。

第四个例子,“这”仍有力量。

但与“是”具有不可比的环境限制。

因此哪个更好,决不可定论。

作者说改成“这”神情完全不对,应理解为,根据具体情况而定,不可以滥改,见了就改,否则便失去了咬文嚼字的积极意义了。

这一组例子是说:文字与思想感情有关,有必要咬嚼一番。

2.第二个例子,“李广射虎”一段。

我们能理解作者的观点,李广射“虎”,是在一种特定情境之中的,这种情境造就了他的“激变能力”以千钧之力,以最完美的角度“中石没镞”,而此能力、此力度、此角度不是想做就做成的,因此便有了后文所记,因此这段内容,只可保留原貌甚或增益,不可刻意简洁的。

“不求甚解”与“咬文嚼字”中外语言教研室许燕语文作为基础科目,工具性之外更具有综合性、人文性,肩负素质教育、健全人格养成的重任,语文课堂上,可以引领学生漫步于文学名著的长堤,去感悟睿智的思想、瞻仰阔大的胸襟,哪怕仅仅是陶醉于迷人的语句、幽美的意境,让一节节课堂的熏陶提高学生的品位、素养;或者以有争议的问题激发学生的兴趣,组织学生思考辩论,锻炼他们的逻辑思维和口头表达能力;或者放飞想象的翅膀,编制一个个美丽的梦想……总之语文课堂应当是学生精神活动的乐土、是学生灵魂的家园。

然而实际上语文课堂常常陷入一种尴尬的境地:对课文的条分缕析使得语文课堂失去鲜活的绿色、蜕变成干瘪的丝瓜,自然也就很难引起学生的兴趣。

再加上中职学生的知识储备、接受能力、学习习惯、纪律观念、学习热情等诸方面都不尽如人意,这样,老师的教学、管理就更显得劳而无功。

因此中职语文教师更应该转变教育观念,研究教学对象,改进教学方法,激发学生的学习兴趣,力争建立和谐的师生关系。

在中职从教六年,由95级教至如今的2003级,感触颇深。

但是现在的学生果真无药可救了吗?今年执教《不求甚解》和《咬文嚼字》两篇课文后,有了一点小小的想法,谈出来不妨大家一起讨论讨论。

一、“不求甚解”与阅读有一部分学生不爱上语文课,因为语文课上不外乎分段、中心思想、写作特点,好像每课必经此套路,而且老师生怕学生听不懂、记不住,每每分析得过细,以至于学生学起来乏而无味,久而久之,厌倦了,疲怠了,提不起精神这是必然的结果。

‚不求甚解‛本意是只求懂得个大概,不求深刻了解。

邓拓在《不求甚解》一文中,对‚不求甚解‛一词提出新意,即读书应读‚活‛,重在掌握其精神实质,‚未晓处且放过‛,不要因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

盛赞陶渊明在《五柳先生传》中所说:‚好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

‛我深有同感,不仅自己读书如此,教书更应如此。

我校所用中等职业教育国家规划教材《语文》(基础版)第一册第一篇课文《潮涌浦东》,篇幅较长,以往我都用两次课讲完,生怕学生由于对文中某个术语的不理解而对文章不能整体感知,结果学生不甚喜欢这篇文章。

返回作业资料文艺随笔二篇一、课内阅读①不求甚解这句话最早是陶渊明说的。

他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

”人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。

这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

②应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。

如果根本不读书或者不喜欢读书,那末,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。

因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。

一定要好读书,这才有起码的发言权。

真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。

一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。

而读书的要诀,全在于会意。

对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。

所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

③这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。

可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。

二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

1.关于“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”的的理解正确的选项是(C)A该句的意思是好好读书,没必要过分认真。

一般都会读懂得书里的含意,别高兴起来就忘记吃饭。

B这是陶渊明教导他的学生的读书方法。

C这是陶渊明自己对读书的认识和态度。

D该句表明了(陶渊明)虽喜欢读书,但却是个读书不用功的人。

2.对于“不求甚解”这个词理解或运用错误的一项是(B)A.一般用做贬义,用于批评人做事或研究学问不认真,不能深入钻研。

精选文艺随笔作文精选文艺随笔作文【一】:让生命充盈起来书籍、电影、音乐、旅行、摄影这些东西可以很便当地让生命充盈起来,但是却无法帮你找个人一起过情人节。

相反的,它们本身还可能是一种障碍,让你长期卡在一个人的世界里出不来。

因为它们从本质上来说,只是在丰富你的个人感知。

而感知越是丰富,人的情感也就越是细腻复杂。

感知就像是在钥匙上开的槽,槽口越多,对应的锁也就越是复杂,谁也不能轻易打开。

一把心锁哪怕落满了灰,它对世界也依然有所期待。

这是命中注定那样的事情,因为既然可以领悟世界上如此之多的美,也自然对什么是生活、自己应该如何存在有着更为苛刻的标准。

如果是在古代,一个人怀着这样的期待,如果又有那么一点智慧,多半会选择静默内省,尤其是当他生活在一个并非公义也绝非道德的世界上时,沉默有助于内心世界的平衡。

而在今天,这种内在平衡并不存在。

我们活在比较级里,世界是动态的。

对于绝大多数人来说,静默内省缺乏明确的指向。

少有人会在睡前问自己:我是个好人么?我今天是否做了应做之事?更多人会问自己:我是否比昨天更富有了?是否比昨天更强力了?自己活在比较级里,那么只有最高级才能出现在情人节的餐桌前。

而谁也都知道,这是全然不可能的事情。

还是同样的理由,活在比较级里的人对自己的不完美不能释怀,也就不能放松对别人的要求。

要觉察到这一点并不容易,因为似乎人人都那么觉得。

而有些东西会在不知不觉中滋长蔓延,就像是这篇博文,从第一段开始就很小心地加入了大量消极和否定意义的字眼,等读到第三四段的时候,大概少有人会觉得情绪振奋昂扬,而是开始皱起眉头做出严肃思考的样子。

对自己是个暴君的人,也会是周围人的暴君,而前者被视作自我克制的高贵体现,暗示着某种成功的潜质。

没有人喜欢活在别人的批评和挑剔中,他们会远远逃离开去。

所以,要么是你远远逃离别人,要么是别人四散而去。

刚好两个人都站定不动,那真是很凑巧的事情。

读了太多书,看了太多电影,听了太多音乐,走了太多旅程,拍了太多片子的人在社会里负责讲故事,因为他们的经历使得他们是有故事的人。

文艺随笔精选文艺,可以看出一个人的气质。

你的气质几何,心里有数吗?下面是店铺给大家准备的文艺随笔精选,仅供参考!文艺随笔精选篇一记忆的碎片零星地散落在四处,因为长时间被遗忘而稍稍有些黯淡。

我重新将它们拾起,串成属于我自己的一首歌。

有时候我很羡慕父亲,因为他能把童年时的一幕幕趣事在脑海中重现。

年已过不惑的他仍旧可以在夜幕降临万家灯火之际,悄悄跑回童年的院子,再拾一把青草,捡一片欢愉。

我的脑海中有时也会闪过一些零碎的画面,夕阳落下后的颐和园,树枝做成的小船,我甚至还恍然能看到小船和鱼线缠绕起来的样子。

但我不知道,如果画一幅画,最主要的色彩会是什么。

童年时给我留下最深印象的是家里的阳台。

好宽阔的阳台,站在那里伸手就可以触摸到最新鲜的绿色。

阳光灿烂的时候,仰起头,看着太阳好像阳光在抚摸我的脸。

我唱歌跳舞、画画玩球,那种单纯的,没有理由的快乐强烈得近似于今天的梦幻。

这个场景在我写很多东西时被多次地提起,因为如今我不再那么阳光。

很多年后的今天,我再次对着太阳微笑,却找不回当初满心的欢喜。

童年,我愿意把它染成阳光的金色。

我喜欢我的小学,那里的我是一朵从胆小走向活泼的花朵。

六年,那是一朵花开的时间。

世界的大门徐徐向我打开,各种丰富的五彩缤纷的事物刺激着我的眼。

我有了许多小伙伴,我们开始学习、开始懂事、开始知道记住别人的生日。

第一次走过家门口那条马路的场景我记得很清楚,那种小心翼翼、紧张又兴奋的心情今天我仍可以想象。

我看看左边,没有车,看看右边,同样空荡荡,于是我飞也似地跑到了对面,好像一秒钟也不愿再等。

父亲说,那天他一直在楼上阳台上看着我,当我兴奋地跑过马路时,他的脸上露出了笑容。

童年金色的灿烂直逼人眼。

初中就不再算是童年了,因为我们开始为成绩也为梦想和未来奋斗。

我是如此地热爱我的那个班级,那里有我最好的一群朋友,在其它班级都为了考试喘不过气的时候,我们却依旧抓住所有空闲的时间,做自己想做的事情,我们聊天、散步,选择操场上阳光最好的角落几个人一起看书,随意点评着打球的男生,本应枯燥的初三生活依旧充满笑声。

十六文艺随笔二篇

练习与思考

一、阅读《咬文嚼字》回答下列问题。

1.细读第1自然段,说说“是”和“这”在用法上的区别。

参考答案:文中的“是”和“这”有着语法的强弱不同:“你是什么”只是单纯的叙述语,没有更多的意义;“你这什么”便是坚决的判断。

2. 第3自然段从两个角度对“咬文嚼字”的作用进行了阐述,请分别找出表现这两个认识角度的短语。

参考答案:斟酌文字的分量,调整思想和情感。

3.请用简洁的语言概括本文的主旨。

参考答案:无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

二、阅读《不求甚解》回答下列问题。

1.作者对“不求甚解”持什么态度?请从文章的第1自然段中找出相关的语句。

参考答案:我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

2.文中“未晓处且放过”的意思是_D__

A.读书可以马马虎虎

B.读书不要死抠一字一句

C.读书固执一点,咬文嚼字

D.读书不要因小失大,不要为某一局部而放弃了整体

3.这篇短文阐述的主要观点是。

参考答案:读书要前后贯通,了解大意;要反复阅读,才能真正读懂。

三、学习这两篇文章后,请任选一个角度,说说自己从中得到的启迪。

情人节文艺随笔文艺青年喜欢文艺情人节,小面请欣赏本店铺整理的“情人节文艺随笔”!情人节文艺随笔【第一篇】:相约在情人节落日的余辉映照着高高的情人山,那翠绿色的大山披上了一层薄薄的晚霞,绿中带红,像婚礼中的新娘穿着那美丽的婚纱。

山脚的那间木屋刚修整过,静静地站在那里。

不远处,潮水涨了,海浪在轻轻地拍打着山脚下的礁石,悦耳的声音,像是一首柔和的乐曲。

夜幕逐渐降临,从木屋的窗户中泛出淡淡的烛光,屋内的小厅,秋峰在静静地等待着……等待着他那20年没有见过面的恋人红叶。

远处传来了汽车发动机的声音,渐渐地近了,近了。

车子在木屋旁停了下来,车上走下来的正是红叶。

秋峰在门口迎接,他们紧紧地拥抱在一起,没有过多的寒暄,一切尽在不言中。

这是他们的第2次情人节约会,也是他们分别后第一次相聚。

小厅内,他们面对面坐下,两杯红葡萄酒碰在一起,他们一饮而尽。

窗外,一轮明月升起来了,星儿一闪一闪,害羞地躲到了月亮姐姐的身旁,大山、大海洒下了一层银光。

望着窗外,红叶的手抚着香腮,若有所思。

“想什么呢?”秋峰问。

“我在想小时候我们在一起的事情呢。

”“哦!”时间逐渐将他们带回到那难忘的岁月。

红叶的母亲出国探亲,由于各种原因而留在海外,这却成了红叶父亲里通外国的罪状而被批斗。

红叶父亲被下放到了这海边的小山村,他带着红叶,父女俩相依为命。

那年抗台风,红叶的父亲为了抢救国家财产而长眠在情人山下。

秋峰的爷爷奶奶把孤单的红叶接到家中,于是,秋峰有了红妹妹,红叶有了秋哥哥。

他们一起上学,一起到海边捉小鱼小虾,一起到山上采摘野果,一起在煤油灯下学习。

乡亲们说他们是天生的一对。

爷爷笑了,奶奶也笑了。

礁石上,红叶远眺着大海。

秋峰问:“红妹,看什么呢?”“爸爸说,妈妈就在海的那边,我好想妈妈,她什么时候回来啊?”“等你长大了,你妈妈就回来了。

”蜡烛跳动着火花,那是为他们的相聚而欢笑,杯中的葡萄酒喝干了一杯又斟一杯。

“听点音乐好吗?”秋峰说。

“好,放那一首《大海·故乡吧》!”优美的歌声,唤起了他们对海边的记忆……海边,他们在捉小鱼小虾。

中等职业教育语文教案(文艺随笔二篇《不求甚解》《咬文嚼字》)篇一:15文艺随笔二篇朱光潜(1897—1986),现代美学家、文艺理论家,笔名孟实、孟石,安徽桐城人。

主要从事美学研究工作,致力于翻译西方美学名著,在批判继承美学遗产方面,做出了行之有效的努力,他的《西方美学史》是中国第一部系统阐述西方美学历史的著作。

他的美学理论在中国当代美学流派中自成一派,阻碍甚大。

主要代表作有:《文艺心理学》、《谈美书简》、《给青年的十二封信》等。

本文选自朱光潜先生的《谈美·谈文学》一书。

朱光潜先生认为一篇文章的精要在表述思想。

那么,如何表述就尤其重要了。

他膺伏于桐城派所倡导的“言之有物”与“言之有序”,因此,睿智的思维须借之于明晰的思路与娴熟的技巧了。

他说:“就写作技巧来说,好文章的条件都是一样的,第一是要有话说,第二要把话说得好。

思想条理必须明晰,情致必须真切,境地必须新鲜,文字必须表现得恰到好处,谨严而生动,简朴不至枯涩,高华不至浮杂。

”(为什么会有如此的写作动机,作者是个什么样的人呢?是必定会引起学生留意的话题,因此这时候介绍作者会更适宜。

文中加点的字是需引起学生留意的,是与本文主旨照应的地点。

)咬文嚼字朱光潜教学目的1引导学生分析文章构造,概括文章内容,理出作者观点。

2结合练习,品味佳句,培养学生的鉴赏才能。

3通过品味佳句,培养学生发表独立见解的才能教学重点引导学生分析文章构造,概括文章内容,理出作者观点。

通过练习,培养学生的鉴赏才能教学方法⑴立足课本整体感知⑵跳出课本拓展延伸⑶品评鉴赏培养才能⑷举一反三迁移应用一.导语1.打一谜语让同学们猜:小老鼠看书--咬文嚼字《现代汉语词典》咬文嚼字的解释:①描绘过分揣摩字句。

②描绘掉书袋或卖弄才学。

③谓不注重本质,只在某些字句上纠缠。

2.《新民晚报》某日头版头条登出了一条新闻,标题是:论坛开讲,“福”临上海报道的是世界著名的福布斯全球总裁会议在上海召开的新闻。

400字文艺随笔5篇400字文艺随笔1日落的余晖,映衬着一片片金黄色的云朵,谁能说它不美?总认为一生匆匆忙忙,错过了几次黄昏风景?有幸,驻下脚步,站在山顶来欣赏日暮的风景线。

当天边渐渐发黄时,阳光便慢慢不那般照眼了。

此时此刻,太阳象一个矜持的姑娘,害羞地红了脸,向西落着,好象不愿匆匆谢幕,而对这世界有无数的倦恋。

随着太阳收回它刺眼的光,我抬起头,静静观察着。

远处,是叠嶂的连山,翻滚的云海,当太阳离山尖还有二丈高的时候,猛地停住了。

云,被映成了红色,衬托着半边天,两颗梧桐在寒风中凛冽。

一瞬间,勾勒出一幅幅绝美的画面。

忽然觉得落寂,有一丝伤感。

时光流逝得这么快,一辈子才能有几个黄昏?又度过了一天。

有多少形影不离,黄昏却还要分离,这情这景,怎一个“愁”字了得?毕竟那么短暂的是瞬间,黄昏再次错过了,永远。

400字文艺随笔2窗外冰冷的秋雨敲击着薄薄的铁片,发出刺耳的怪音。

心中不在拥有喜悦、眼中瞬间失去了光彩。

“低压”的情绪如同窗外灰白的云层累积着抑郁的水气,随着瓢泼大雨在空气中扩散开来……花儿再娇艳也无法承受暴雨的蹂躏,小草再坚韧也无法抵御飓风的席卷,海燕再勇敢也无法对抗雷雨的打击!曾经筑起了多少铜墙铁壁的心,曾经经历了多少次锤打磨练的心,还是无法阻止“酸雨”的侵蚀,无法支撑脆弱凋零的心……雨,呼哩哗啦,还在下——泪,嘀哩嗒啦,还在坠——心,噼哩啪啦,还在碎——几天的雨,一直在陪我哭泣!虽然,天空终会出现彩虹;虽然,土壤终会滋长花草。

光阴似箭、岁月如梭,失去的不会回来,未到的不一定属于我。

然而,这一切都需要时间,而我还有充足的时间吗?泪水肆无忌惮地飞泻,心情的黑洞无法弥补。

思绪狂飞交结在一起,莫名的伤痛隐隐地刺着柔弱的心,我不知道该如何挽救逝去的一切。

心以伤,泪纷飞,欲断魂!400字文艺随笔3喜欢写下文时那“沙沙”的声音,好悦耳,仿佛我写下的是一个世纪。

每一段人生都有一个总结我喜欢的是总结是:微笑的面对痛,伤,悲。