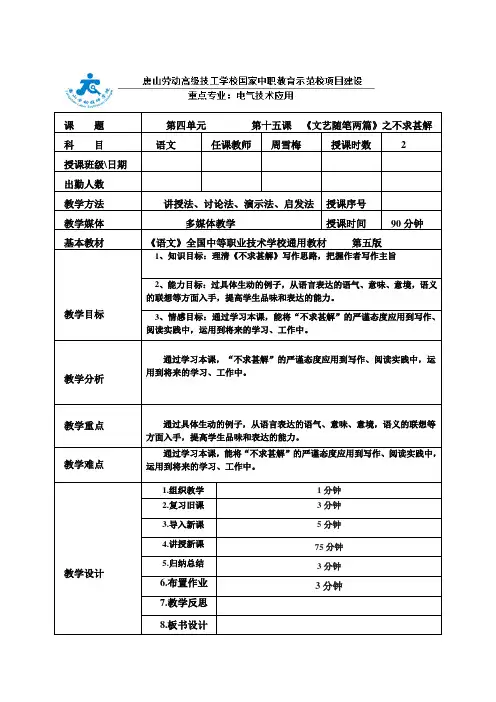

《文艺随笔两篇之不求甚解》

- 格式:doc

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:5

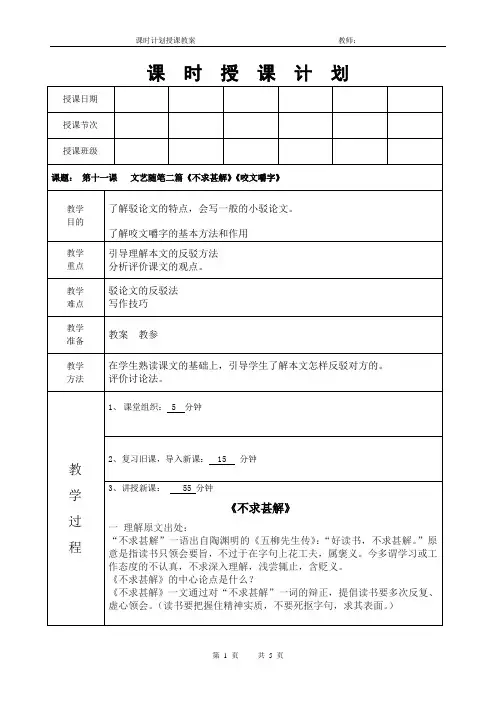

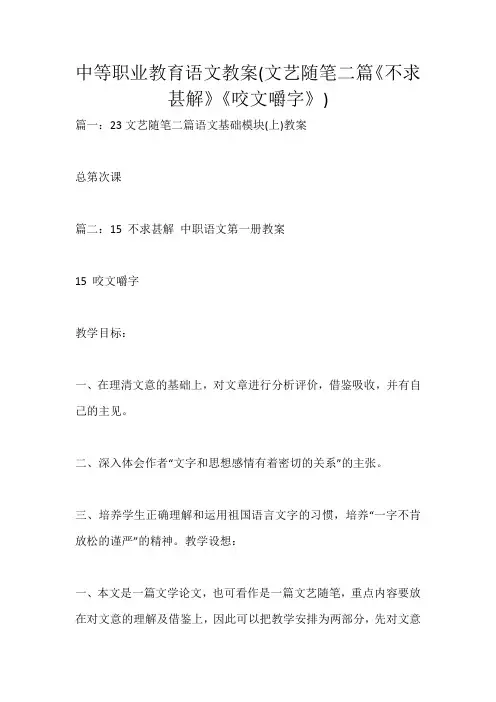

中等职业教育语文教案(文艺随笔二篇《不求甚解》《咬文嚼字》)篇一:23文艺随笔二篇语文基础模块(上)教案总第次课篇二:15 不求甚解中职语文第一册教案15 咬文嚼字教学目标:一、在理清文意的基础上,对文章进行分析评价,借鉴吸收,并有自己的主见。

二、深入体会作者“文字和思想感情有着密切的关系”的主张。

三、培养学生正确理解和运用祖国语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严”的精神。

教学设想:一、本文是一篇文学论文,也可看作是一篇文艺随笔,重点内容要放在对文意的理解及借鉴上,因此可以把教学安排为两部分,先对文意深入理解分析,然后在此基础之上启发学生改变“套板反应”的通病,从而在今后对语言的理解运用时自觉养成谨严的习惯。

二、对文意理解可以让学生自己借助于注释及工具书在上课之前充分预习,了解学生的疑难问题,课上老师对个别难点做适当点拨。

三、利用多媒体演示文稿,以增强课堂教学的生动性和形象性。

四、知识应用能力训练。

教学时数:一课时教学过程:一、导入新课以猜谜引出对祖国语言的赞美,导入课文。

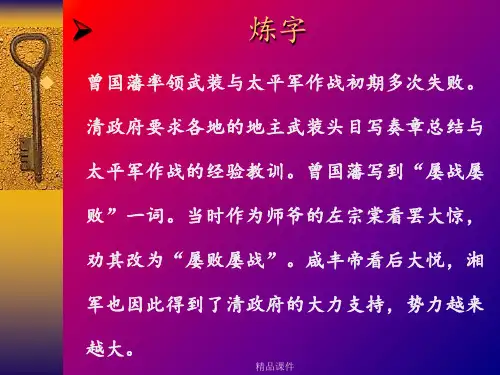

二、感知解析1.第一组例子,关于“是”和“这”。

先体会一下感情,读如下句子:①你是没有骨气的文人——你这没有骨气的文人。

②你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!——你是贱人?你是淫妇!你是你是大虫口里倒涎!③你这与奴才做奴才的奴才!——你是与奴才做奴才的奴才!④你是个好小子,出来动一动你茗大爷!——你这个好小子,出来动一动你茗大爷!前三个,不论“是”“这”怎么好,“这”字表现力都好一些,作者的分析是有道理的。

第四个例子,“这”仍有力量。

但与“是”具有不可比的环境限制。

因此哪个更好,决不可定论。

作者说改成“这”神情完全不对,应理解为,根据具体情况而定,不可以滥改,见了就改,否则便失去了咬文嚼字的积极意义了。

这一组例子是说:文字与思想感情有关,有必要咬嚼一番。

2.第二个例子,“李广射虎”一段。

我们能理解作者的观点,李广射“虎”,是在一种特定情境之中的,这种情境造就了他的“激变能力”以千钧之力,以最完美的角度“中石没镞”,而此能力、此力度、此角度不是想做就做成的,因此便有了后文所记,因此这段内容,只可保留原貌甚或增益,不可刻意简洁的。

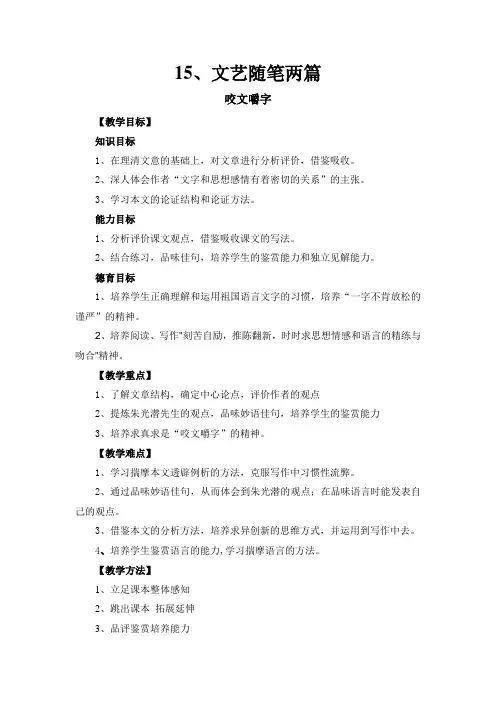

15、文艺随笔两篇咬文嚼字【教学目标】知识目标1、在理清文意的基础上,对文章进行分析评价,借鉴吸收。

2、深人体会作者“文字和思想感情有着密切的关系”的主张。

3、学习本文的论证结构和论证方法。

能力目标1、分析评价课文观点,借鉴吸收课文的写法。

2、结合练习,品味佳句,培养学生的鉴赏能力和独立见解能力。

德育目标1、培养学生正确理解和运用祖国语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严”的精神。

2、培养阅读、写作"刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合"精神。

【教学重点】1、了解文章结构,确定中心论点,评价作者的观点2、提炼朱光潜先生的观点,品味妙语佳句,培养学生的鉴赏能力3、培养求真求是“咬文嚼字”的精神。

【教学难点】1、学习揣摩本文透辟例析的方法,克服写作中习惯性流弊。

2、通过品味妙语佳句,从而体会到朱光潜的观点;在品味语言时能发表自己的观点。

3、借鉴本文的分析方法,培养求异创新的思维方式,并运用到写作中去。

4、培养学生鉴赏语言的能力,学习揣摩语言的方法。

【教学方法】1、立足课本整体感知2、跳出课本拓展延伸3、品评鉴赏培养能力4、举一反三迁移应用【课时安排】【教学过程】一、导入新课相传,苏东坡,一次与他的妹妹苏小妹及诗友黄山谷一起论诗,互相题试。

小妹说出“轻风细柳”和“淡月梅花”后,要求二人从中各加一字,说出诗眼。

苏东坡当即道:前者加“摇”,后句加“映”,即成为“轻风摇细柳,淡月映梅花”。

应当说这两个字是嵌得不错的,颇合原句的意境,不料苏小妹却评之为“下品”,认为“这是常人用的俗字,平直,无味”,换句话说即缺乏应有的含蓄和诗味。

苏东坡认真地思索后,得意地说:“有了,‘轻风舞细柳,淡月隐梅花。

’”显然,一个“舞”字,一个“隐”字,动、静结合,把轻风与细柳、淡月与梅花之间的关系,描绘得颇为生动、形象而富有诗意。

然而,苏小妹对此仍不满意,小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。

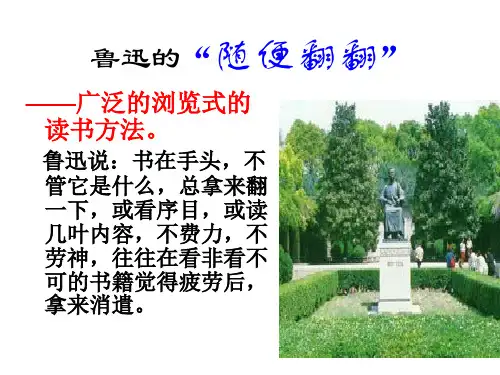

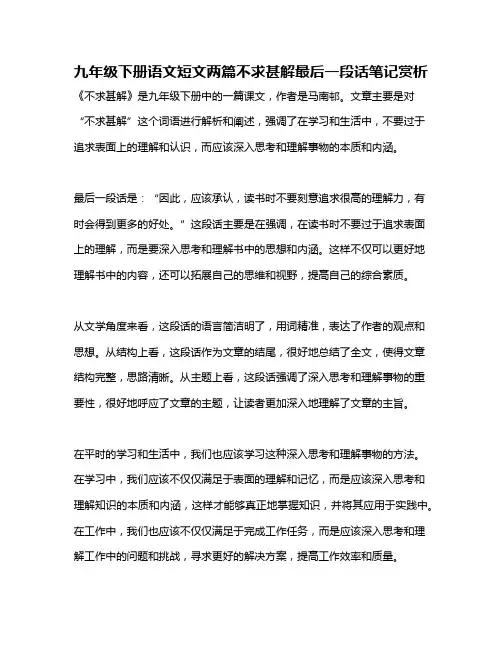

九年级下册语文短文两篇不求甚解最后一段话笔记赏析《不求甚解》是九年级下册中的一篇课文,作者是马南邨。

文章主要是对“不求甚解”这个词语进行解析和阐述,强调了在学习和生活中,不要过于追求表面上的理解和认识,而应该深入思考和理解事物的本质和内涵。

最后一段话是:“因此,应该承认,读书时不要刻意追求很高的理解力,有时会得到更多的好处。

”这段话主要是在强调,在读书时不要过于追求表面上的理解,而是要深入思考和理解书中的思想和内涵。

这样不仅可以更好地理解书中的内容,还可以拓展自己的思维和视野,提高自己的综合素质。

从文学角度来看,这段话的语言简洁明了,用词精准,表达了作者的观点和思想。

从结构上看,这段话作为文章的结尾,很好地总结了全文,使得文章结构完整,思路清晰。

从主题上看,这段话强调了深入思考和理解事物的重要性,很好地呼应了文章的主题,让读者更加深入地理解了文章的主旨。

在平时的学习和生活中,我们也应该学习这种深入思考和理解事物的方法。

在学习中,我们应该不仅仅满足于表面的理解和记忆,而是应该深入思考和理解知识的本质和内涵,这样才能够真正地掌握知识,并将其应用于实践中。

在工作中,我们也应该不仅仅满足于完成工作任务,而是应该深入思考和理解工作中的问题和挑战,寻求更好的解决方案,提高工作效率和质量。

《不求甚解》知识点总结一、字音词义怡yí情:使心情愉快。

傅fù彩:涂上色彩文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

诘jié难:诘问,为难。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段词句。

指读书时仅局限于文字的推求。

味同嚼jiáo蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

滞zhì碍ài:不通畅。

吹毛求疵cī:可以挑剔毛病,寻找差错。

狡黠xiá:狡猾,刁诈。

开卷有益:指打开书本读书总会有所收获。

二、主题概述《谈读书》:这篇随笔采用比喻论证、对比论证等论证方法,论述了读书的正确目的、读书的正确方法以及读书的重要作用,告诉人们要以正确的态度和方法读书,指出了读书能塑造人的性格,弥补精神上的缺陷,激励人们认真读书、完善自我,对青少年读书学习具有很强的指导作用。

此篇需背诵。

《不求甚解》:这篇杂文全面解释了陶渊明“不求甚解”的原话,揭示了其中的两层含义,并以此为根据,对曲解“不求甚解”的观点进行了否定。

在批驳过程中阐述读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读,才能真正领会其实质的正面主张。

三、技法品析《谈读书》1.说理透彻,方法多样。

作者综合运用对比论证、比喻论证、举例论证等论证方法,使文章显得更有说服力。

例如,“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”运用比喻论证,生动形象地说明了读书的作用,让深奥的哲理显得通俗易懂。

又如,文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面举了读书的三种偏向,运用正反对比论证,使论证更严密。

2.排比句式,富有文采。

例如,“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

其怡情也,最见鱼独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际”就运用了排比句式,是文章所要说明的道理十分显豁,读起来富有气势,从而增强了文章的说服力和感染力。

《不求甚解》1.破立结合,思路清晰。

作者在批驳错误观点的同时阐明自己所持的观点,边破边立,破立结合。

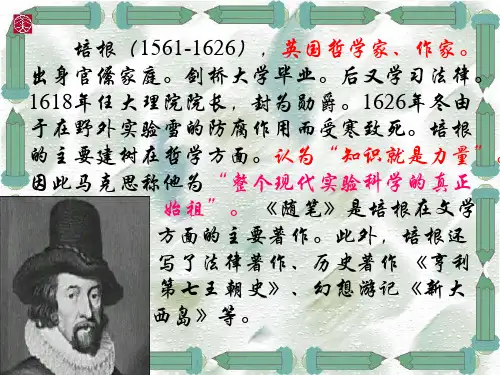

中等职业教育语文教案(文艺随笔二篇《不求甚解》《咬文嚼字》)篇一:15文艺随笔二篇朱光潜(1897—1986),现代美学家、文艺理论家,笔名孟实、孟石,安徽桐城人。

主要从事美学研究工作,致力于翻译西方美学名著,在批判继承美学遗产方面,做出了行之有效的努力,他的《西方美学史》是中国第一部系统阐述西方美学历史的著作。

他的美学理论在中国当代美学流派中自成一派,阻碍甚大。

主要代表作有:《文艺心理学》、《谈美书简》、《给青年的十二封信》等。

本文选自朱光潜先生的《谈美·谈文学》一书。

朱光潜先生认为一篇文章的精要在表述思想。

那么,如何表述就尤其重要了。

他膺伏于桐城派所倡导的“言之有物”与“言之有序”,因此,睿智的思维须借之于明晰的思路与娴熟的技巧了。

他说:“就写作技巧来说,好文章的条件都是一样的,第一是要有话说,第二要把话说得好。

思想条理必须明晰,情致必须真切,境地必须新鲜,文字必须表现得恰到好处,谨严而生动,简朴不至枯涩,高华不至浮杂。

”(为什么会有如此的写作动机,作者是个什么样的人呢?是必定会引起学生留意的话题,因此这时候介绍作者会更适宜。

文中加点的字是需引起学生留意的,是与本文主旨照应的地点。

)咬文嚼字朱光潜教学目的1引导学生分析文章构造,概括文章内容,理出作者观点。

2结合练习,品味佳句,培养学生的鉴赏才能。

3通过品味佳句,培养学生发表独立见解的才能教学重点引导学生分析文章构造,概括文章内容,理出作者观点。

通过练习,培养学生的鉴赏才能教学方法⑴立足课本整体感知⑵跳出课本拓展延伸⑶品评鉴赏培养才能⑷举一反三迁移应用一.导语1.打一谜语让同学们猜:小老鼠看书--咬文嚼字《现代汉语词典》咬文嚼字的解释:①描绘过分揣摩字句。

②描绘掉书袋或卖弄才学。

③谓不注重本质,只在某些字句上纠缠。

2.《新民晚报》某日头版头条登出了一条新闻,标题是:论坛开讲,“福”临上海报道的是世界著名的福布斯全球总裁会议在上海召开的新闻。