艺术欣赏之“工艺品欣赏”

- 格式:ppt

- 大小:5.46 MB

- 文档页数:34

掌 中 之 物——安阳博物馆藏清翡翠鼻烟壶赏析安阳博物馆 贾雪飞 河南博物院 梁 爽 鼻烟壶作为盛放鼻烟的容器,明末清初传入中国。

小小的鼻烟壶,是集多种工艺之大成于一身的袖珍艺术品。

随着卷烟产业的流行,人们吸闻鼻烟的习惯几近消失,但鼻烟壶却作为一种精美的艺术品保存下来并流传至今。

本文选取2件安阳博物馆收藏的翡翠鼻烟壶,从材质、样式、制作工艺、艺术特色等方面对其进行赏析。

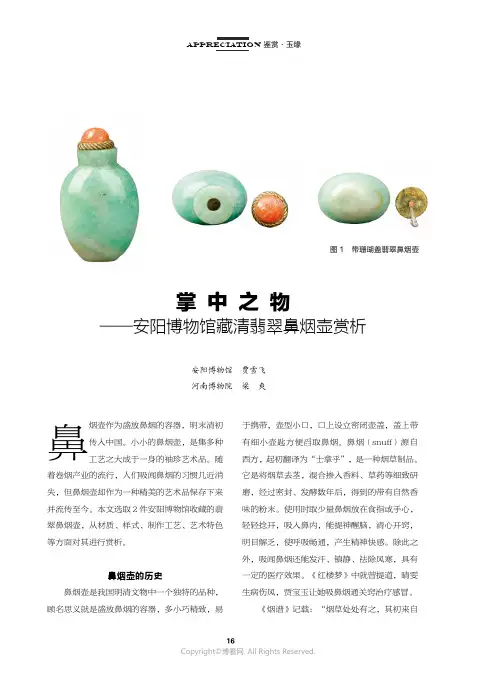

鼻烟壶的历史鼻烟壶是我国明清文物中一个独特的品种,顾名思义就是盛放鼻烟的容器,多小巧精致,易于携带,壶型小口,口上设立密闭壶盖,盖上带有细小壶匙方便舀取鼻烟。

鼻烟(snuff)源自西方,起初翻译为“士拿乎”,是一种烟草制品。

它是将烟草去茎,混合掺入香料、草药等细致研磨,经过密封、发酵数年后,得到的带有自然香味的粉末。

使用时取少量鼻烟放在食指或手心,轻轻捻开,吸入鼻内,能提神醒脑,清心开窍,明目解乏,使呼吸畅通,产生精神快感。

除此之外,吸闻鼻烟还能发汗、镇静、祛除风寒,具有一定的医疗效果。

《红楼梦》中就曾提道,晴雯生病伤风,贾宝玉让她吸鼻烟通关窍治疗感冒。

《烟谱》记载:“烟草处处有之,其初来自图1 带珊瑚盖翡翠鼻烟壶吕宋国,名淡芭菰,明季入中土。

”吸闻鼻烟流行于17世纪早期的欧洲,在明万历年间由意大利传教士利玛窦进贡传入中国。

起初吸闻鼻烟的人较少,仅在王公贵族和上层阶级间流通,后来,清代雍正、乾隆皇帝对鼻烟十分喜爱,朝廷内外上行下效,逐渐在民间盛行开来,成为各阶层间的一种时尚风潮。

有了鼻烟,自然需要盛放鼻烟的器皿。

鼻烟初入中国时并没有特制的烟瓶或烟壶,人们多利用传统旧药瓶盛放鼻烟,这种小药瓶不仅方便携带,密封性也好,以此盛放鼻烟不易发霉变质,遂在此基础上,国内许多能工巧匠运用中国传统的工艺技法,采用不同的材质加以改良,将实用性和艺术性相结合,逐渐制作出独具我国传统特色的鼻烟壶。

鼻烟壶的种类与材质鼻烟壶自清代发展至今虽只有短短300年的历史,但却集历代文化艺术精华于一炉,是中国艺术的缩影。

传统竹编工艺珍品鉴赏作者:刘禄山来源:《东方收藏》2017年第10期竹编工艺品是中国传统手工艺制品中的一朵奇葩。

近现代传统的竹编工艺珍品为近现代文物中的民俗类文物,2008年6月7日,传统竹编工艺经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

竹编工艺品从普通日常生活用品发展到工艺品,再从普通的工艺品发展到被收藏家视为文化遗产的收藏品,富含审美价值,内含中华民族的智慧,被视为中华民族的一笔丰厚的历史文化遗产,具有重要的艺术价值和文化价值。

在中华文明发展史上,竹和竹制品对中国人的生产、生活和精神全方位的影响刻骨铭心。

称中国为“竹国”,完全名实相符。

考古材料表明,人类开始定居生活后,在从事简单的农畜牧业生产中,竹编器物便成了人们的主要生产和生活用具,其应用范围远比陶器、青铜器和铁器广泛。

如考古出土的战国时期文物中就有竹席、竹帘、竹笥(即竹箱)、竹扇、竹篮、竹篓、竹筐等百余种竹制器物。

竹不仅可用于制器建房,且其笋可食;不仅用之酬馋,而且加工成了精神食粮。

王羲之第五子、著名书法家王子猷说:“不可一日无此君”;苏东坡言:“宁可食无肉,不可居无竹”,将竹的文化意义发扬光大,影响后世近千年。

中国传统的竹编工艺主要在长江以南和四川等多竹地区发展,传统竹编工艺品包罗万象,有日用生活小器物,如篮、盆、盘、盒、花瓶、花钵、竹笠、竹屐、竹罐、茶具、装饰品、灯具和竹包等,有日用较大器物,如竹床、凉席、箱笼、箧笥、笈囊、家具、浴具、花具等;有劳动生产工具,如晒簟、撮箕、竹耙、畚斗(灰斗)、畚箕、竹筛、箢箕、簸萁等,还有竹编文具、竹编书画艺术品、仿古陈设品等许多实用的或纯艺术品。

品种繁多,不一而足。

传统竹编工艺品制作精细,造型别致,色泽古雅。

它不仅是人们日常生产和生活中的实用器物,其精巧的样式和外观也具有极大的艺术观赏性。

竹编工艺品最初的时候,本是人们日常生产和生活中的实用器物。

汉魏唐宋以来,能工巧匠们制作了竹编玩具,竹编龙灯、花灯。

传统工艺中国刺绣精品多幅赏析刺绣是中国民间传统手工艺之一,在中国至少有二三千年历史,是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术,在中国差不多至少有二三千年历史。

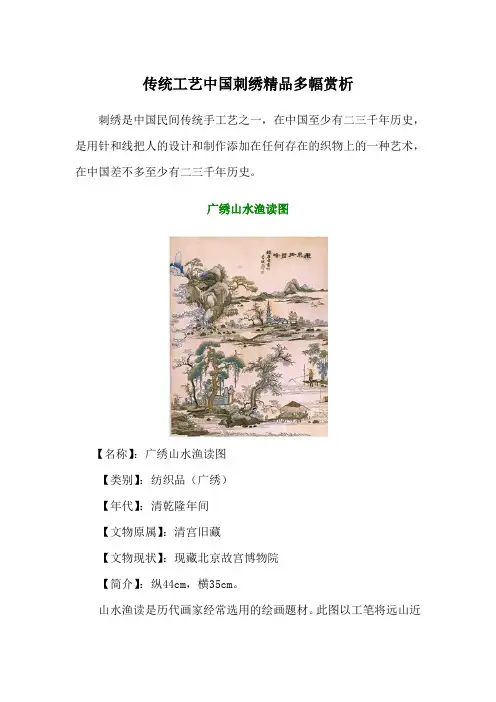

广绣山水渔读图【名称】:广绣山水渔读图【类别】:纺织品(广绣)【年代】:清乾隆年间【文物原属】:清宫旧藏【文物现状】:现藏北京故宫博物院【简介】:纵44cm,横35cm。

山水渔读是历代画家经常选用的绘画题材。

此图以工笔将远山近景层次鲜亮地表现出来:恬适古朴的茅屋农舍,庄重肃穆的古刹,清幽的江水渔帆,迷漫的远山云蔼,天地之间,渔父书生各得其趣,表现了一派宁静安闲、典雅风流的意境。

此图景致宏富,构图繁而不乱,每一局部景色均可独立成图。

此图绣工除采纳广绣的铺针、直针、洒插针等传统针法外,还使用竹织针绣茅屋顶,以施毛针、网针绣乌篷船的篷,以方格网针绣墙面,以扭针绣云纹、水纹等,细微之处一丝不苟,均以最适合的专门针法真实地表现出来,这是广绣针法繁复、穷其巧变的特点。

全图以棕、褐、驼、香色为主色调,配以深绿、浅绿、蓝色等,典雅古朴而又不乏鲜丽明快,表达了广绣的配色特点。

图上方题有唐人诗句“飞泉挂碧峰”和绣工王田的题字,并绣“王田”朱文印。

粤绣《仙童献寿》粤绣(Guangdong embroidery)是指以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣,是中国四大名绣之一。

此《仙童献寿》变为粤绣经典著作之一,由台北故宫博物院藏,朱启钤《存素堂丝绣录》收录此幅绣画。

此绣轴以素绫为地五彩施绣,追求绘画的淡雅和细腻。

绣丫髻仙童着紫衣云裳,执双桃灵芝,引鹿前行,一只红蝠(鸿福)迎面飞来,寓“洪福齐天”的祝寿意味。

针法工整纤秀,配色散淡古雅。

清乾隆苏绣作品《福禄寿三星如意图》福禄寿三星公是众所周知喜闻乐见的吉庆图案,在绘画、织绣、瓷器及其他工艺品上都有使用。

此《福禄寿三星如意图》是清朝的乾隆时期的苏绣作品。

图正中绣的授人官禄的天神禄,他头戴如意翅冠,身着大红官袍,腰系玉带,怀抱如意;左为持杖捧仙桃的寿星,寿星即南极仙翁,以予人长寿的形象显现;右为一着道装高士,手执阴阳太极图道符极为福星。

云南民族博物馆藏金属工艺品赏析打开文本图片集云南有“有色金属王国”之誉,是中国得天独厚的矿产资源宝地,已发现矿产142种,探明储量的有92种,铅、锌、锡、铜、银等矿产储量均居全国前三位。

早在秦汉时期,以滇池流域为核心的古滇国青铜器就以其精湛的铸造技艺和迥异于中原的艺术风格而闻名。

沿承至今,以金属为原材料的手工艺品在云南有不少种类,是云南各民族劳动智慧的结晶。

这些金属工艺有的是云南原生的手工技艺,有的是源自外域的工艺技巧,它们在云南这块资源丰饶的土地上被传承流变、发扬光大、变革创新,成为文化积淀深厚的文明成果。

云南的金属工艺有着浓郁的地域和民族特点,同时也深受中华传统文化的影响和浸润,具有工艺奇绝、内涵丰富、色彩炫目的独特魅力。

其中具代表性的有云南永胜银胎珐琅工艺、云南乌铜走银工艺、云南鹤庆银器工艺、云南个旧斑锡工艺、生熟斑铜工艺等数种。

云南民族博物馆针对以上工艺中的部分精品进行了收藏,下面选几件馆藏佳作略作介绍。

一、云南永胜银胎掐丝珐琅银器永胜银胎掐丝珐琅技艺是流传在云南西北部地区的一种金属工艺技术。

珐琅是指用石英、长石、硝石和碳酸钠等加上铅和锡的氧化物烧制成的像釉的物质,又称“佛朗”“法蓝”,是外来语的音译词。

珐琅器最早诞生在希腊,后由阿拉伯地区传入中国。

也有一种说法,在大理国末期,忽必烈进攻云南时,蒙古军中一部分色目士兵流落滇西北一带,其中有些人身怀绝技,把景泰蓝工艺传入云南,以后这些工艺在云南永胜一带地区代代相传,到民国时期最为兴盛,产品远近闻名。

并在此得以传承和发展。

明代曹昭《格古要论》卷七“古窑器论”中有景泰蓝的记载:“食窑,以铜作身用药烧成五色花者与佛朗嵌相似……”景泰蓝以铜为底胎,而永胜大多珐琅制品以银胎为身。

珐琅银器又称银蓝,在中国传统工艺中有十分重要的影响,它釆用的是银胎而不是铜胎。

清代以前,永胜的珐琅银器主要生产首饰等器物,如耳环、手镯、戒指、领排扣、银钮、银章盒等,后来也生产茶具、酒具和火锅等。

小雪节气的传统手工艺品收藏与鉴赏小雪节气是中国二十四节气中的第20个节气,通常出现在每年的11月21日左右。

在这个节气里,冷空气逐渐增多,气温也开始逐渐下降,中国的大部分地区出现初雪。

小雪节气也是一个适合欣赏和收藏传统手工艺品的好时机。

在这篇文章中,我们将探讨小雪节气时传统手工艺品的收藏和鉴赏。

一、陶瓷艺术陶瓷艺术作为中国千年历史文化的重要组成部分,一直以来都备受收藏家和鉴赏家的喜爱。

小雪节气正是欣赏和收藏精美陶瓷艺术的绝佳时机。

中国的陶瓷艺术包括青花瓷、汝窑、宋代官窑等多个流派。

这些作品不仅具有精湛的工艺技巧,而且蕴含了丰富的文化内涵。

例如,青花瓷是一种以青花为主题的瓷器,以其深邃的色彩和独特的绘画风格而闻名。

收藏和鉴赏青花瓷需要注意观察其绘画技巧、图案主题和纹饰。

同时,要了解不同朝代的青花瓷制作工艺和风格特点,才能更好地鉴赏这一传统手工艺品。

二、刺绣艺术刺绣是中国传统手工艺品中精美绝伦的一种,它以其精巧的工艺和丰富多彩的图案受到了世界各地的喜爱。

在小雪节气时,我们可以欣赏和收藏各种刺绣艺术品,如蜀绣、苏绣、湘绣等。

蜀绣是四川地区的特色手工绣品,以线条流畅、色彩鲜艳和图案繁复而闻名。

苏绣是江苏地区的传统刺绣,它以其精细而丰富多彩的刺绣工艺著称。

湘绣则是湖南地区的传统手工绣品,以其独特的色彩组合和绣线技法而广为人知。

在鉴赏这些刺绣艺术品时,我们要仔细观察线条的细腻度、刺绣的密度和颜色的搭配。

同时,了解其背后所蕴含的文化和故事也是非常重要的。

三、剪纸艺术剪纸作为中国传统手工艺品的代表之一,以其独特的工艺和图案呈现了中国人民的智慧和创造力。

在小雪节气时,我们可以收藏和鉴赏各种剪纸艺术品,如寿字剪纸、福字剪纸、花鸟剪纸等。

剪纸艺术作为一种线条和空间交织出的艺术形式,要欣赏和收藏,需要留意其刀法的熟练程度、构图的完整性和图案的丰富性。

每一幅剪纸作品都是手工制作的艺术品,背后蕴含着剪纸艺术家的智慧和用心。

中国古代工艺美术欣赏中国古代工艺美术是中国传统文化的重要组成部分,其独特风格和精湛技艺在世界范围内享有盛誉。

这种美术形式体现了古代中国人的审美观念和文化精神,是中国传统文化的珍贵遗产。

中国古代工艺美术包括陶瓷、玉器、漆器、金银器、织绣、泥塑等多种形式。

其中最著名的应该属于陶瓷艺术。

中国陶瓷源远流长,代表作品如汉代的绿釉陶和唐三彩,宋代的青瓷和白瓷,元代的青花瓷等,无不展示了古人对于瓷器工艺的精湛掌握和创新能力。

这些作品不仅在工艺技术上精细,而且在造型上更具魅力,给人一种深深的艺术享受。

玉器作为古代中国最重要的艺术形式之一,具有很高的艺术价值和历史价值。

中国古代人对玉的崇拜可以追溯到远古时期,玉器被认为是贵族身份和权力的象征。

玉器在形状、颜色和纹饰上都非常讲究,既有简约的造型,又有复杂的纹饰,展示了中国古人在美学和工艺技术方面的卓越才华。

漆器亦是中国工艺美术的瑰宝之一,以其独特的工艺和华丽的装饰而闻名。

漆器的制作过程十分繁琐,需要将多层漆涂刷于器物表面,并加以雕刻和镶嵌,最后进行抛光和烤漆等技术处理。

漆器的装饰色彩丰富多样,常以精细的图案或故事情节为主题,形象生动,给人一种华贵和奢华的感觉。

金银器作为古代中国的贵族生活和审美的象征,不仅展示了古代中国人对财富和尊贵的追求,更体现了金属工艺的高超技艺。

金银器常以器形和纹饰相互衬托,精细的铸造工艺与精美的镶嵌技巧相结合,使得作品呈现出独特的艺术魅力和精湛的工艺水平。

除了以上提到的作品,中国古代织绣和泥塑等工艺美术也颇具特色。

织绣作为中国传统的高级手工艺品,表现了中国古代女性的智慧和美感,形成了丰富多样的风格和技法。

泥塑则是一种以黏土为基础材料的造型艺术,主要用于制作人物形象和神话故事的场景,其形象逼真、生动,给人一种亲近自然的感觉。

中国古代工艺美术的欣赏不仅能够使人领略到古代中国人的智慧和才华,更能够感受到一种传统文化的沉淀和历史的厚重。

这些作品不仅是艺术品,更是一种文化符号,承载着古代中国人的思想和情感,具有深远的意义。

好看的非遗工艺品介绍非遗,即非物质文化遗产,是指代表着人类非物质文化遗产的传承、保护、发展和传播的各种表现形式,包括口头传统和表演艺术、社会实践、仪式、节日活动、手工艺及相关的文化产业。

在中国,非遗工艺品的种类繁多、形态各异,这些工艺品承载着千百年来的文化传承和智慧积累,具有极高的艺术价值和历史价值。

下面我将为大家介绍几种好看的非遗工艺品。

首先,景泰蓝工艺品。

景泰蓝是中国传统的珐琅工艺,起源于明朝。

其特点是用铜胎,采用珐琅彩填充在胎面后进行烧制而成。

景泰蓝工艺品色彩鲜艳、线条流畅、纹饰精美,常常以花鸟、山水等中国传统文化元素为主题,制作精细,富有装饰性和实用性。

景泰蓝花瓶、饰品、摆件等都是非常受欢迎的非遗工艺品。

其次,蜡染工艺品。

蜡染是中国古老的染色手艺,起源于汉代。

它通过采用热蜡或冷蜡在织物上进行涂刷、脱蜡等处理,使织物上的花纹图案更加鲜明、丰富多样。

蜡染工艺品色彩鲜艳、线条流畅、图案独特,常常以花鸟、人物、山水等为主题,制作工艺精湛,具有浓郁的民族特色和文化内涵。

蜡染制作的围巾、抱枕、服装等都是具有较高艺术价值的非遗工艺品。

再次,剪纸工艺品。

剪纸是中国传统的民间手工艺,起源于汉代。

它通过用剪刀在纸上剪出各种图案,再将剪好的纸贴在窗户、门楣等处,以增加节日的喜气和装饰的效果。

剪纸工艺品图案繁多、雕刻精细,常常以花鸟、人物、动物等为题材,制作小巧玲珑,充满了幸福和吉祥的寓意。

剪纸制作的挂饰、装饰画、贺卡等都是非常受欢迎的非遗工艺品。

最后,染织工艺品。

染织是中国古老的纺织工艺,起源于新石器时代。

它通过利用天然植物染料和具有吸附性能的纺织品,进行染色和印花加工,使织物上呈现出各种图案和色彩。

染织工艺品色彩鲜艳、纹饰丰富,常常以花鸟、山水、图案等为主题,制作工艺精细,极富艺术价值。

染织制作的围巾、衣物、家居用品等都是具有实用性和观赏性的非遗工艺品。

以上所介绍的非遗工艺品仅仅是众多非遗工艺品中的几种,每一种工艺品都有着独特的魅力和文化内涵。

中国艺术品精华欣赏田园情趣玉雕《田园情趣》11×8×13.5CM,以绝妙的构思俏色雕刻,蟋蟀在白玉地张之外最精妙地起到了对整个作品的点睛之神,整件作品采用了镂雕、立雕技法,白菜造型技法吸收了以瓷器薄胎特点表现形式雕刻,白菜卷曲自如,造型完美,雕刻技法细腻,白菜卷叶胎薄如纸,在灯光下更显滋润、通透,该件作品具有精湛的技艺以及高升的美学造诣,是俏色玉雕中之精品。

祝寿图整件作品由名贵的紫檀木及印度檀香木制成。

紫檀檀香插屏宽:35cm 高:33cm,画面描绘出童子祝寿的吉祥如意的欢乐场面,寓意富贵长寿和国泰民安、政通人和,神州处处皆春风的祥和气氛。

其花纹全部由手工拉锯制成,花纹图案对称均匀、精工。

画面拉花精细,人物图案采用烙铁经不同的温度变化绘制。

该插屏制作难度大,整座插屏设计古朴庄重,典雅秀逸华。

寒江独钓壶寒江独钓壶17×6.5×10CM,是寿山石雕著名工艺师林文霖先生的作品,石壶作品取材于唐代诗人柳宗元所作的《江雪》一诗,向世人展示了一幅寂静、凄寒的渔翁独钓图:空中雪花纷飞,山中无鸟兽,路上无人迹。

然而就在这幽僻清冷的世界里,一位头戴斗笠、身披蓑衣的老翁,竟独自坐在一只孤零零的船上垂钓寒江!柳宗元是借描写山水景物,歌咏隐居的渔翁,来巧妙地表达自己不愿与当权者同流合污的内心世界。

林文光在制作中巧妙地采用巧色处理画面,技法的多变,使作品更充满其意境,是一款可遇不可求的精品。

观音该尊《观音》22×28CM,以整块黄水晶雕刻创作,黄水晶是一种颇为罕有,产量较少的水晶。

作品中水晶透彻质感把观音慈仁的神态表情刻画得淋漓尽致,手执莲花姿态高雅、自然。

雅服饰的皱褶刻画得犹如飘动的感觉,表现极具细腻完美,再现了高超的工艺和匠心独具的艺术构思,作品采用立雕形式构思设计表现,技法则运用了镂雕、圆雕等多种刀法。

作品造型独特,含蓄,展现出了极富浓郁的东方文化底蕴和深邃的宗教文化。

【绝美】陕西历史博物馆馆藏精品欣赏2015-11-12品意轩传统文化传播中心鎏金鹦鹉纹提梁银罐这件器物是是何家村窖藏文物中最华丽的提梁银罐,同时也是馆藏18件组国宝级文物之一。

罐体中心以鹦鹉纹作为主体纹饰,鹦鹉抬首,展翅,翘尾,栩栩如生。

折枝花团围绕着鹦鹉,将器物簇拥而绕,形成一种生机盎然的景象。

鹦鹉在唐代被称为“神鸟”,其毛色多彩而艳丽,能学人言,因而刺激了唐人的好奇心和想象力,受到了唐人的格外喜爱。

受此影响,鹦鹉成为地方和邻国向大唐王朝所敬贡品之一。

器身其余空白处用鱼子纹填满象征着多子多福。

花纹平錾,纹饰鎏金。

银罐的肩部有一提梁,提梁能自由活动。

研究人员打开罐盖,惊奇的发现在银罐盖子内有墨书“紫英五十两,白英十二两”。

紫石英、白石英均为矿石类药物,是炼丹的重要原料。

由此可判断,此罐应为何家村储存药物而用,盖子经过转动盖合非常严密。

古人认为用金银器盛放炼丹要物可以提高其药效,因此在何家村发现的药材均盛放在金银器中。

这件银罐体现出唐代工匠丰富的艺术想象力。

金怪兽这件黄金制成的奇怪动物,之所以被称为怪兽,是因为它是多种动物的集合体:身体似羊、嘴似鹰、角似鹿、蝎形尾,四蹄立于花瓣形托座上。

仔细观察,你会发现,怪兽的两只抵角是由两两身相连、背相对的16只小鸟组成的,而且蝎形的尾巴也是一只小鸟的样子。

因此,这件小小的怪兽身上竟隐藏了十七只小鸟,体现出工匠们的睿智巧思和精湛做工。

根据金怪兽底盘上的小孔,学者们推测可能是匈奴族首领帽上的冠饰。

人面鱼纹盆仰韶文化也被称之为“彩陶文化”。

彩陶是指在陶器的内、外壁上用含铁量较高的一种矿物质颜料绘制出各种花纹和图案。

彩陶的纹饰主要有两种:动物纹和不明意图的几何纹。

人面鱼纹盆是彩陶的代表作之一,画上的人面和鱼纹巧妙地结合在一起,只见人面戴着一尖顶饰物、圆圆的脸、三角形的鼻子,嘴上还衔着两条小鱼。

关于它的含意国内外专家看法各异,有近三十种解释,其中较普遍的观点有三种:人面鱼纹是当时图腾崇拜的产物;是巫师作法时戴的面具,绘在陶器上的人面鱼纹则是代替巫师主持祭祀活动的专用图案;当时人口增长率很低,人们希望像鱼一样繁衍子孙。

素纱禅衣1972年长沙马王堆一号汉墓出土的“禅衣素纱”是一件知名度很高的文物。

这件纱衣见于马大侯利苍夫人墓,交领、右衽、直裾式,袖较宽。

衣长128厘米,通袖长195厘米,袖口宽29厘米,腰宽48厘米,下摆宽49厘米,重48克,薄如蝉翼,折叠后不盈一握。

反映了当时高超的织造工艺技术,为国内所仅有,它是西汉纱织水平的代表作,更是楚汉文化的骄傲。

唐代大诗人白居易在《缭绫》中写道:“应似天台山上明月前,四十五尺瀑布泉,中有文章又奇绝,地铺白烟花簇霜。

”咏诵这诗句,以为诗中那飘渺如雾般轻盈,晶莹如水般剔透缭绫的描写不过是诗人的艺术夸张。

直至闻名于世的马王堆汉墓的发掘,墓中大量丝织品,特别是两件素纱禅衣的出土,证实了诗人的描写并非凭想象夸张而作,而是据实形象化的描写。

马王堆一号汉墓出土的两件素纱禅(单)衣,一件重48克,另一件重49克,不足一两。

如重48克的禅衣,长1.6米,两袖通长1.95米,腰宽0.48米,如果除去领口和袖口较厚重的缘边,重量仅半两多。

可谓“薄如蝉翼,轻若烟雾”,出于二千多年前的汉墓,不能不令人惊叹!这件素纱禅现藏于湖南省博物馆中,禅衣用纱料制成,因无颜色,没有衬里,出土谴册称其为素纱禅衣。

纱,是我国古代丝绸中出现得最早的一种,它是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物,其经密度一般每厘米为58根至64根,纬密度每厘米为40根至50根纱。

密度稀疏,孔眼充满织物的表面,因而质地轻薄,古人形容“轻纱薄如空”、“举之若无”,一点都不夸张。

上乘的纱料,以蚕丝纤度匀细见长。

素纱禅衣每平方米纱料仅重15.4克,并非因其织物的孔眼大,空隙多,而是纱料的旦数小,丝纤度细。

丝织学上对织物的蚕丝纤度有一个专用计量单位,叫旦(全称:旦尼儿),每九千米长的单丝重一克,就是一旦。

旦数越小,则丝纤度越细。

经测定,素纱禅衣的蚕丝纤度只有10.2至11.3旦,而现在生产的高级丝织物还有14旦,足见汉代缫纺蚕丝技术的高度发展。

有龙形象的工艺品

以下是一些具有龙形象的工艺品:

1. 龙雕刻:木雕、石雕或金属雕刻的龙形雕塑,可以作为装饰品或艺术品展示。

2. 龙纹瓷器:精美的瓷器上绘有龙的图案,如碗、盘、花瓶等。

3. 龙绣:通过绣线将龙的形象刺绣在织物上,可以制作成壁挂、抱枕等。

4. 龙灯:制作成龙形状的灯具,用于庆祝节日或装饰场所。

5. 龙节钟:一种传统的中国乐器,形状如龙,可以演奏出具有东方韵味的音乐。

6. 龙骨船模型:复制古代的龙骨船制作成的模型,呈现出巨型龙形状,可以用于展示或收藏。

7. 龙戏珠剪纸:将龙戏珠的形象剪纸出来,可以作为装饰品或送礼品。

8. 龙带:一种传统的装饰品,用龙形状的金属链条制作而成,可以佩戴在腰间或作为饰品展示。

这些工艺品都具有中国传统文化中龙的形象,展示出龙作为神话生物的威严和力量。

龙年手工艺品最具收藏价值的龙年艺术品推荐在中国传统文化中,龙被视为祥瑞之物,象征着权威和幸运。

作为中国十二生肖中的重要一员,龙年作为一个重要的节日,吸引了众多人士对于龙年艺术品的关注和收藏。

今天,我将向大家推荐几款龙年艺术品,它们不仅具有独特的工艺和美感,更是收藏价值非凡。

一、传统青铜龙青铜龙作为一种古老而重要的艺术形式,自古以来一直受到收藏家的喜爱。

这些精美制作的青铜龙雕塑常常以优雅的姿态和流畅的线条展示着神话传说中的中国龙形象。

这些龙雕塑不仅有精湛的工艺,还承载着丰富的文化内涵,因此成为了许多收藏家追逐的宝贝。

二、紫砂陶龙壶紫砂陶是中国的传统工艺之一,以其质地独特和色泽鲜艳而受到赞赏。

紫砂陶龙壶以端庄、神秘的龙为设计元素,通过精湛的手工技艺和细腻的雕刻,将传统文化与实用器皿完美结合。

紫砂陶龙壶以其独特的美感和实用价值,成为了艺术品收藏爱好者的首选。

三、绘画作品《龙年图》绘画作品是艺术品收藏中不可缺少的一部分,而以龙年为题材的绘画作品更是备受关注。

《龙年图》作为一幅传统绘画作品,通过巧妙使用墨色与纸张,将神秘而威严的龙形象展现得淋漓尽致。

绘画作品给人以想象空间,不同的艺术家对于龙的诠释也各具特色,因此具有很高的收藏价值。

四、剪纸龙年装饰品剪纸艺术是中国传统的民间手工艺之一,其精湛的剪刻技艺和寓意深刻的图案常常让人惊叹。

在龙年,剪纸艺术家们常常利用剪纸技法制作出精美的龙年装饰品,如剪纸灯笼、剪纸窗花等。

这些剪纸龙年装饰品不仅可以增添喜庆的氛围,也是一种独特而美丽的艺术品,收藏价值不容忽视。

五、雕刻瓷器龙年摆件中国瓷器制作工艺世界闻名,而雕刻瓷器龙年摆件更是展现了中国传统工艺的精髓。

这些瓷器龙年摆件常常以细腻的雕刻和生动的色彩展现出龙在中国文化中的重要地位。

作为摆件,它们不仅可以增添艺术气息,还可以作为饰品摆放在家中,为家居环境增添独特的魅力。

在龙年,龙年手工艺品成为了热门的收藏品选项。

无论是传统青铜龙还是现代剪纸龙年装饰品,这些艺术品都以其独特之处吸引着众多收藏爱好者。