贝克特与《等待戈多》

- 格式:doc

- 大小:579.50 KB

- 文档页数:3

等待戈多教学设计教学目标1.初步了解荒诞派戏剧和萨缪尔〮贝克特。

2.阅读剧本节选部分,理解作品的主题,感受剧本所表现的现代文明社会中人们精神上的困顿与迷惘。

3.领会本剧以荒诞的形式表现社会问题和人生痛苦的艺术特点。

教学重点1、理解戈多的含义。

2、理解本剧的主题和艺术特点。

教学难点1、理解戈多的含义2、理解本剧的主题和艺术特点。

课时安排:2课时第一课时一、导入新课等待,仿佛是生命当中的一个常态。

我们经常会等一个电话,等一趟地铁,等着新年的愿望能够实现,等着和相爱的人,久别重逢。

世间很多美好的事物,并非是触手可及的,经过了时间的酝酿和打磨,等待的结果,才会显得更加珍贵。

当然也会有一些等待,是在和幻灭,苦苦做着抗争,经过漫长的等待,用时间等来光明。

我们都有过等待的经历,等待周末,等到考试,等待放假。

过尽千帆皆不是,是等待,为谁风中立中宵,也是等待。

等待是我们人生永恒的主题。

今天,我们来感悟贝克特笔下的“等待”——《等待戈多》。

二、作者及剧作简介《等待戈多》(En attendant Godot),又译做《等待果陀》,是爱尔兰现代主义剧作家塞缪尔·贝克特的两幕悲喜剧,《等待戈多》表现的是一个"什么也没有发生,谁也没有来,谁也没有去''的悲剧。

作品着重表现人的心态、心理活动过程以及人的心理活动障碍。

作品中的人物没有鲜明的性格,作品没有连贯的故事情节。

《等待戈多》是戏剧史上真正的革新,也是第一部演出成功的荒诞派戏剧。

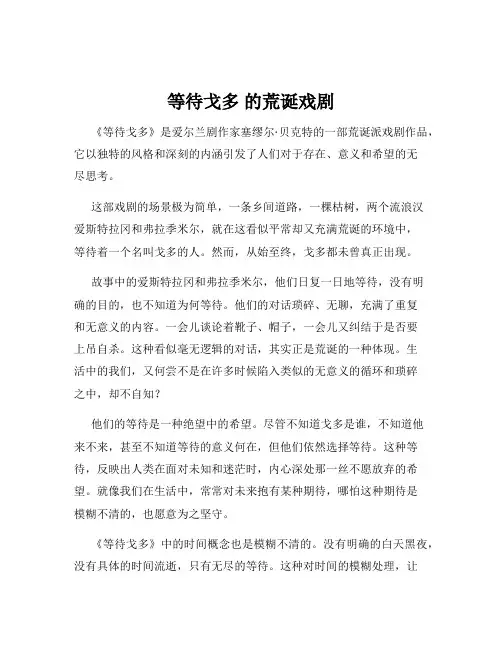

萨缪尔·巴克利·贝克特(1906年-1989年),爱尔兰著名作家、评论家和剧作家,诺贝尔文学奖获得者(1969年)。

三、明确学习目标调动生活中的相关经验,联系剧中人物的经验,以此领会作者所要传递的思想感情,在与文本的对话中,实现自我和文本的共同丰富。

四、细读文本1.结合自我经历与体验,与伙伴分享自己对印象深刻的部分的感悟。

2.梳理学习中的初步感受,推进文本细读。

第九单元贝克特与《等待戈多》-人教版选修中外戏剧名作欣赏教案一、教学目标1.了解贝克特及其代表作《等待戈多》的背景和意义;2.能够理解和分析《等待戈多》中的基本情节和人物形象;3.培养阅读、分析和批判文学作品的能力;4.培养对文学作品进行跨学科解读的能力。

二、教学重难点1.贝克特及其代表作《等待戈多》的艺术意义;2.理解和分析《等待戈多》中的人物形象和情节;3.探究《等待戈多》与当代人的关系。

三、教学过程1. 课前预习让学生在课前阅读《等待戈多》选段,初步了解贝克特及其代表作《等待戈多》的艺术特点和意义。

2. 导入课堂1.以问题导入:你认为戏剧在当代文化中的作用是什么?你喜欢看戏剧吗?为什么?2.讲解贝克特及其代表作《等待戈多》的背景和意义。

3. 学生阅读课文学生通过阅读选段,了解《等待戈多》中的基本情节和人物形象,并尝试分析其中的文学元素。

4. 课堂讲授1.分析《等待戈多》中的人物形象和情节,引导学生理解文学作品的内涵和主题;2.探讨贝克特对戏剧的颠覆性创新和现代主义表现手法。

5. 课堂讨论1.学生自由发言,探讨《等待戈多》对当代人的意义;2.小组讨论,探究《等待戈多》和生活、历史的关系。

6. 课堂总结1.总结本课程的教学内容和关键点;2.向学生介绍有关的扩展阅读和资源。

四、学习评价和反馈教师应对学生的学习成果进行评价和反馈,以促进学生的学习和反思。

可以采用以下评价方式:1.按照学生的分析和阐述质量进行评价;2.教师从已有的课堂教学经验出发,对学生的表现和反应进行评价;3.学生对自己和小组成员的学习进行互评,评价对方的参与度、表现和贡献。

五、课后作业布置以下作业:1.以《等待戈多》为题写一篇读后感;2.小组讨论,分析贝克特对戏剧的贡献和影响;3.搜索相关资源,了解当代戏剧的创作和发展情况,写一篇观后感。

六、教学资源授课教师应准备以下教学资源:1.学生所需的教材和教辅材料;2.课堂提示音乐或戏剧视频;3.与贝克特和《等待戈多》相关的数字资源和文字资料;4.学生研究、阅读和分析时需要的辅助工具和软件。

【课外阅读】贝克特荒诞派戏剧的的代表作《等待戈多》简介塞缪尔.贝克特一九零六年出生于爱尔兰一个犹太人家庭。

贝克特读中学时即酷爱戏剧,他于一九二七年毕业于都柏林三一学院,因其学业优异, 次年至一九三零年间应聘到巴黎高等师范学院和巴黎大学任教,此间,他结识了侨居巴黎的英国颓废派作家詹姆斯·乔伊斯,并深受其影响。

二战间,巴黎沦陷,他曾参加过地下抵抗组织。

战争结束后,他专门从事文学创作。

战争给世界带来灾难的同时,给他的心灵也带来了深深的创伤。

贝克特从青少年时代即开始写作,到战争结束时,他已有不少诗歌和小说作品问世,一九四八年到一九四九年的小说作品有长篇小说三部曲《莫洛伊》、《马洛纳正在死去》、《无名的人》,这些小说都意在说明,人生是周而复始的艰辛而又虚无的浪游,是内心的狭小的,而又毫无意思的浪游。

这些小说已经暴露出了他悲观厌世的人生态度,以及他反现实主义的文学主张。

这在他稍后的戏剧创作中表现得更加突出。

他于一九四八年创作的《等待戈多》,是其中成就最高,影响最大,最有代表性的荒诞派戏剧作品。

这是一部两幕剧。

第一幕,主人公流浪汉爱斯特拉冈(简称戈戈),和弗拉基米尔(简称狄狄),出现在一条村路上,四野空荡荡的,只有一棵光秃秃的树。

他们自称要等待戈多,可是戈多是谁?他们相约何时见面?连他们自己也不清楚。

但他们仍然苦苦地等待着。

为了解除等待的烦恼,他俩没话找话,前言不搭后语,胡乱的交谈,他们一会儿谈到忏悔,一会儿谈到应该到死海去度蜜月,一会儿又讲到《福音书》里救世主和贼的故事;还说这样一些话:“我觉得孤独”,“我作了一个梦”,“我很快活”——并且没事找事,做出许多无聊的动作:狄狄脱下帽子,往里边看了看,伸手进去摸,然后把帽子抖了抖,吹了吹,重新戴上;戈戈脱掉靴子往里边瞧,又伸手进去摸……可是戈多老是不来,却来了主仆二人,波卓和幸运儿。

波卓用一条绳子牵着幸运儿,并挥舞一根鞭子威胁他。

幸运儿拿着行李,唯命是从。

等待戈多的荒诞戏剧《等待戈多》是爱尔兰剧作家塞缪尔·贝克特的一部荒诞派戏剧作品,它以独特的风格和深刻的内涵引发了人们对于存在、意义和希望的无尽思考。

这部戏剧的场景极为简单,一条乡间道路,一棵枯树,两个流浪汉爱斯特拉冈和弗拉季米尔,就在这看似平常却又充满荒诞的环境中,等待着一个名叫戈多的人。

然而,从始至终,戈多都未曾真正出现。

故事中的爱斯特拉冈和弗拉季米尔,他们日复一日地等待,没有明确的目的,也不知道为何等待。

他们的对话琐碎、无聊,充满了重复和无意义的内容。

一会儿谈论着靴子、帽子,一会儿又纠结于是否要上吊自杀。

这种看似毫无逻辑的对话,其实正是荒诞的一种体现。

生活中的我们,又何尝不是在许多时候陷入类似的无意义的循环和琐碎之中,却不自知?他们的等待是一种绝望中的希望。

尽管不知道戈多是谁,不知道他来不来,甚至不知道等待的意义何在,但他们依然选择等待。

这种等待,反映出人类在面对未知和迷茫时,内心深处那一丝不愿放弃的希望。

就像我们在生活中,常常对未来抱有某种期待,哪怕这种期待是模糊不清的,也愿意为之坚守。

《等待戈多》中的时间概念也是模糊不清的。

没有明确的白天黑夜,没有具体的时间流逝,只有无尽的等待。

这种对时间的模糊处理,让观众感受到一种永恒的困境。

时间在流逝,而等待的人却仿佛被困在了一个时间的牢笼中,无法逃脱。

这不禁让人思考,在我们的人生中,是不是也有许多时候感觉时间在匆匆而过,而我们却在原地徘徊,找不到前进的方向?戏剧中的人物形象也是荒诞的典型。

爱斯特拉冈和弗拉季米尔既可怜又可笑,他们衣衫褴褛,行为怪异,却又执着地等待着那个未知的戈多。

而波卓和幸运儿这对主仆的出现,更是增添了荒诞的色彩。

波卓的蛮横和幸运儿的痛苦形成了鲜明的对比,展现出了世界的荒谬和人性的扭曲。

从更深层次来看,《等待戈多》所揭示的是人类存在的荒诞性。

我们在这个世界上出生、成长、衰老、死亡,却常常不知道自己为何而来,又要去往何处。

我们努力追求着各种目标,却在达到目标后感到空虚和失落。

等待戈多读后感

《等待戈多》是法国作家塞缪尔·贝克特的代表作之一,也是20世纪西方现代主义文学的经典之作。

这部小说以其独特的叙述方式和深刻的内涵深受读者喜爱。

通过对主人公戈多的等待和生活的描写,贝克特展现了人类的孤独、空虚和绝望,引发了读者对生命意义的深刻思考。

小说以一个名叫弗拉戈的人物为主角,他在一条路边的岩石上等待着一个叫戈多的人。

整个故事中,弗拉戈都在等待着戈多的到来,而戈多却从未出现。

这种无休止的等待给人一种无尽的孤独和绝望感,让人不禁思考人生的意义和价值。

在小说中,贝克特通过对弗拉戈的内心世界的描写,展现了人类的孤独和绝望。

弗拉戈在等待中渴望与戈多见面,但却又害怕见面后失去等待的意义。

这种矛盾的心理状态让人深思,人们在追求某种东西的同时,又害怕失去追求的意义,这种内心的挣扎和痛苦让人感同身受。

此外,贝克特还通过对弗拉戈与另外两个人物波佩和洛基的对话,揭示了人类的空虚和无意义。

波佩和洛基的对话中,充满了荒

诞和无厘头的言辞,让人感到人类的言语和行为是多么的虚无和荒谬。

这种对话让人深刻地反思人类的存在和生活的意义,引发了对生命的深刻思考。

通过对《等待戈多》的阅读,我深刻地感受到了贝克特对人类孤独、空虚和绝望的描写,以及对生命意义的深刻思考。

这部小说不仅在文学艺术上具有很高的价值,更是对人类生存状态的一种深刻反思。

读完这部小说,让我对生命有了更深刻的认识,也让我更加珍惜眼前的一切,对生活充满了感恩和希望。

希望更多的人能够阅读这部小说,从中获得对生命的深刻思考和感悟。

《等待戈多》讲的并不是一个故事,而是探讨一种静态的情境。

“什么也没有发生,谁也没有来,谁也没有去,这实在糟透了。

”在一条乡间的路上,靠近一棵树有两个老流浪汉弗拉基米尔和埃斯特拉冈在等待着什么。

这就是剧中第一幕开头时的情境。

在第一幕结束时,有人告诉他们说,他们认为与之约好了的戈多先生不来了,但他明天一定会来。

贝克特的《等待戈多》《等待戈多》并不是荒诞派最早的剧本,但它却使荒诞派戏剧引起了广泛注意。

一九五三年一月,《等待戈多》在巴黎的一个小剧场——巴比伦剧场上演,由于其表现世界荒诞性的思想与迥异于传统戏剧的技法,使观众目瞪口呆,毁誉不一。

观众中间形成了两种力量。

誉之者对此剧持赞赏态度,他们声称,《等待戈多》“标志着法国的戏剧革命”,是“异化的里程碑”。

毁之者则对此剧大加批评。

两种力量在剧场休息室便各执一词,争得不可开交。

事后,女评论家玛丽亚·曼内斯评论该剧时说:“没有比它更糟的了”,“我他妈的一点也不懂”。

然而,人类总有这样一种好奇心理,越是遭到诋毁的东西,便越是引起人们的兴趣。

人们争先恐后地涌进剧场,观看此剧。

《等待戈多》一剧,仅在巴黎就上演了三百多场,引起了巨大轰动。

据说,演出期间,巴黎大街小巷与咖啡馆、酒吧间里,到处有人在议论此剧。

两个熟人见面寒喧,一个问“你在干什么”,另一个就说“我在等待戈多”。

《等待戈多》改变了早期荒诞派戏剧默默无闻、不为人知的状况。

几十年来,该剧被译成二十几种语言,在世界各国上演。

一九六一年,该剧获得了国际出版奖。

《等待戈多》不仅成为荒诞派的代表作,而且也成为二十世纪现代主义文学的经典作品之一。

《等待戈多》是一出两幕剧,剧中有五个人物。

两个流浪汉:爱斯特拉冈和弗拉季米尔,奴隶主波卓与他的奴隶幸运儿,此处还有一个报信的男孩子。

第一幕黄昏时分,在荒郊野外的一条小路上,有一棵光秃秃的树。

爱斯特拉冈正坐在一个土墩上费力地脱靴子,弗拉季米尔来了。

通过交谈,观众知道他们每天都要来到这个地方,等待一个叫戈多的人,但他们既不认识戈多,也不知道戈多什么时候来。

贝克特《等待戈多》的核心内容是什么贝克特《等待戈多》的核心内容是什么?贝克特的《等待戈多》是一部戏剧作品,被认为是二十世纪最有影响力的戏剧之一。

虽然它的情节简单,只有两个主要角色和一个售货员,但它揭示了人类的存在与孤独之间的深刻关系,探索了人类对意义、希望和失望的体验。

这部剧通过讽刺和黑暗的幽默,呈现了人类生活的荒诞与绝望。

《等待戈多》的核心内容是对人类存在的思考和对人类孤独的揭示。

剧本共分为两幕,每幕都以两个名为弗拉吉尔(Vladimir)和埃斯特拉冈(Estragon)的角色在荒凉的地方等待戈多的到来。

戈多是一个神秘的人物,他们并不知道他是谁或他为什么会来。

然而,他的到来被视为一个拯救的希望,带来了逃离无聊和绝望的可能性。

尽管他们等待了很长时间,戈多却没有出现。

他们的等待变得越来越令人沮丧,甚至在某些时候,他们考虑过放弃等待。

然而,在痛苦和绝望中,他们仍然继续等待。

他们的存在似乎被无尽的等待所占据,他们感受到无法逃离的虚无和孤独。

这种等待的模式既是个人存在的经验,也是整个人类存在的一个缩影。

贝克特的剧本探索了人类生活中常常出现的希望与绝望的对立。

虽然弗拉吉尔和埃斯特拉冈经历着痛苦和折磨,但他们仍然坚持等待戈多的到来。

这种无尽的等待体现了人类对意义和目的的渴望,对一个更好的未来的期望。

然而,《等待戈多》也揭示了人类存在的荒谬和绝望。

弗拉吉尔和埃斯特拉冈的存在感觉被既定的秩序所捆绑,他们似乎不能摆脱生活的无聊和虚无。

他们在剧中反复表达的对时间的感知展示了人类生活的意义和无意义之间的微妙平衡。

贝克特将这一主题通过剧中的对话和幽默手法以及两个主角的行动来展示。

他们的对话充满了无聊的废话和重复,显示了他们的心灵虚弱和对生活的迷茫。

此外,弗拉吉尔和埃斯特拉冈的行动和肢体语言也表达出他们的困扰和挣扎。

通过这部戏剧,贝克特提出了多个问题,例如人类的存在是否有任何意义,我们是否受到外部力量的操控,以及人类生活中的希望和绝望之间的微妙平衡。

普通高中课程标准实验教科书—[新人教版选修]第九单元贝克特与《等待戈多》学案【学习目标】1、了解西方荒诞戏剧的概况以及《等待戈多》在戏剧历史上的重大影响。

2、领会全剧的基本内容,理解作品的主题及其所表现的现代文明社会中人们精神上的失望、苦闷和迷惘。

(本文所体现的深刻人生哲理.)3、理解节选部分中的戏剧语言、环境妙穴、情节结构的荒诞特点.荒诞派戏剧和传统戏剧的差别.4、通过该剧的欣赏初步了解西方现代社会中,“上帝死了”所带来的精神危机,感受剧中所描绘的“等待”的内涵和意味。

【学习重点】领会全剧的基本内容,理解作品的主题及其所表现的现代文明社会中人们精神上的失望、苦闷和迷惘。

本文所体现的深刻人生哲理。

【学习难点】理解节选部分中的戏剧语言、环境妙穴、情节结构的荒诞特点。

荒诞派戏剧和传统戏剧的差别。

【学习过程】一、走近作者萨缪尔·贝克特及其作品。

塞缪尔·贝克特(1906~1989)描绘了第二次世界大战后西方社会人类生存状况.他笔下的人物大多是无家可归的流浪汉、坐以待毙的残废者、浑浑噩噩的糊涂虫。

他们生活在凄惨冷寂的环境中在孤独、绝望的折磨下走向死亡.贝克特“因为他那具有新奇形式的小说和戏剧作品,使现代人从贫困境地中得到振奋”而荣获1969年诺贝尔文学奖。

贝克特于1906年生于爱尔兰都柏林一个犹太中产阶级家庭,从小就耳闻目睹人民被奴役的惨状.天主教的束缚,社会的守旧,政府对思想与出版的严厉控制与检查,都使他无法忍受。

他曾经嘲弄那些在教堂里划十字的教徒:“一天,爱尔兰的狗也将会这样做.可能猪也会如此.”大学毕业后,贝克特结识了著名的“意识流”作家乔伊斯,担任过他的秘书,创作思想受到他的很大影响。

贝克特设法逃出了爱尔兰,来到法国,1937年定居巴黎。

在巴黎,他看到的是灯红酒绿与失业贫困的惊人对比。

有一天晚上,他被一个流浪汉无缘无故地刺了一刀,当问及行刺的原因时,对万居然说“不知道"。

《等待戈多》的戏剧实验《<等待戈多>的戏剧实验》《等待戈多》是塞缪尔·贝克特创作的荒诞派戏剧经典之作。

这部作品以其独特的艺术风格和深刻的内涵,成为了戏剧史上的一次大胆实验。

故事的情节极为简单,甚至可以说是近乎于没有情节。

两个身份不明的流浪汉戈戈和狄狄,在黄昏的荒野路旁等待着一个名叫戈多的人。

他们不知道戈多是谁,也不知道他为什么要来,更不知道他什么时候会来。

在漫长的等待过程中,他们百无聊赖,做着一些毫无意义的动作,进行着语无伦次的对话。

整个场景单调、沉闷,时间仿佛凝固。

这种看似毫无头绪的剧情设置,正是贝克特对传统戏剧的一种颠覆。

传统戏剧往往有着明确的起承转合、冲突与解决,以吸引观众的注意力并推动故事的发展。

然而,《等待戈多》摒弃了这一模式,它没有传统意义上的故事线,没有清晰的目标和结局。

这种打破常规的做法,让观众在最初接触时感到困惑和迷茫,但也正是这种困惑,促使观众去思考戏剧背后所蕴含的更深层次的意义。

剧中的人物形象也具有强烈的实验性。

戈戈和狄狄是两个被社会边缘化的人物,他们衣衫褴褛、精神空虚,失去了生活的方向和目标。

他们的对话充满了重复、矛盾和荒诞,反映出他们内心的焦虑和无助。

这种对人物形象的刻画,并非是为了塑造具体的个体,而是象征着现代社会中人们普遍存在的精神困境。

人们在忙碌的生活中,常常感到迷茫和孤独,不知道自己真正追求的是什么,如同在等待一个永远不会到来的戈多。

在语言运用方面,《等待戈多》同样充满了创新。

剧中的台词常常是支离破碎、前言不搭后语的。

语言不再是用于清晰地表达思想和传递信息的工具,而是成为了一种无序、混乱的表达。

这种语言的破碎和混乱,恰恰反映了现代社会中人们思维和交流的困境。

人们在快节奏的生活中,语言变得越来越肤浅和表面,难以真正深入地表达内心的感受和想法。

舞台布景在这部剧中也发挥了重要作用。

荒野路旁的空旷场景,只有一棵枯树,营造出一种荒凉、绝望的氛围。

没有华丽的装饰和复杂的布景,一切都显得那么简单和质朴。

贝克特与《等待戈多》

荒诞派戏剧是本世纪50年代兴起于法国,尔后迅速风靡于欧美的一个反传统戏剧流派。

荒诞派戏剧的代表人物有贝克特、尤奈斯库、阿达莫夫和热内等。

荒诞派戏剧受到存在主义的影响,剧作家们用荒诞的、非传统的表现形式所反映的基本观点就是:人的孤独、绝望,命运的反复无常,世界的不可知和人生的无意义。

总之,“荒诞”就是荒诞派戏剧的母题。

荒诞派剧作家拒绝象存在主义的剧作家那样,用传统的、理智的手法来反映荒诞的生活,而是用荒诞的手法直接表现荒诞的存在。

荒诞派戏剧在艺术上有以下几个特点:①反对戏剧传统,摒弃结构、语言、情节上的逻辑性、连贯性;②通常用象征、暗喻的方法表达主题;③用轻松的喜剧形式来表达严肃的悲剧主题。

荒诞派剧作中最先引起注意也是最典型的,是贝克特的《等待戈多》(1952)。

其他著名的荒诞派剧作有尤内斯库的《秃头歌女》、《椅子》等等。

一、生平与创作

萨缪尔·贝克特(1906-1989)是荒诞派戏剧代表作家。

用英、法两种语言创作。

贝克特出生于都柏林一个信仰新教的家庭。

在都柏林三一学院深造。

1927年毕业,获法文和意大利文学士学位,次年到巴黎高等师范学院任教。

此间,他结识了意识流作家乔伊斯,担任他的秘书,并将他的作品译成法文。

1931年,他回都柏林任教。

1938年定居巴黎。

德军占领期间,他参加抵抗运动。

组织暴露后,他曾隐居农村。

1945年返回巴黎,专事文学创作。

50年代以后,主要从事戏剧创作。

剧本《等待戈多》(1952)名震西方文坛。

此后,他写出《啊!美好的日子》等剧作。

贝克特创作接近存在主义,主要表现人生的荒诞、客观世界的残酷和人无力拯救自己等主题。

他认为,既然作品内容

是荒诞的,那么剧作的形式也应该是荒诞的。

尤其是他的戏剧,往往追求怪诞夸张的舞台效果。

1969年,他因“新奇形式的小说和戏剧作品使现代人从精神贫困中得到振奋”,以及戏剧的“希腊悲剧式”“净化作用”,获诺贝尔文学奖。

二、《等待戈多》赏析

1、情节。

这是一部两幕剧。

第一幕,主人公流浪汉爱斯特拉冈(戈戈),和

弗拉基米尔(狄狄),出现在一条村路上,四野空荡荡的,只有一棵光秃秃的树。

他们自称要等待戈多,可是戈多是谁?他们相约何时见面?连他们自己也不清楚。

但他们仍然苦苦地等待着。

为了解除等待的烦恼,他俩没话找话,前言不搭后语,胡乱的交谈,他们一会儿谈到忏悔,一会儿谈到应该到死海去度蜜月,一会儿又讲到《福音书》里救世主和贼的故事;还说这样一些话:“我觉得孤独”,“我作了一个梦”,“我很快活”——并且没事找事,做出许多无聊的动作:狄狄脱下帽子,往里边看了看,伸手进去摸,然后把帽子抖了抖,吹了吹,重新戴上;戈戈脱掉靴子往里边瞧,又伸手进去摸……

可是戈多老是不来,却来了主仆二人,波卓和幸运儿。

波卓用一条绳子牵着幸运儿,并挥舞一根鞭子威胁他。

幸运儿拿着行李,唯命是从。

狄狄和戈戈等啊等啊,终于等来了一个男孩,他是戈多的使者,他告诉两个可怜的流浪汉,戈多今晚不来了,但明天晚上准来。

第二幕的内容仍然是狄狄和戈戈等待戈多,在同一时间,同一地点,场景的变化只是那棵树上长出了四五片叶子。

他们继续等待戈多,为了打发烦躁与寂寞,他们继续说些无聊的话,作些荒唐可笑的动作。

这时候,波卓和幸运儿又出现了,只是波卓的眼睛瞎了,幸运儿成了哑巴。

最后又等来了那个男孩,他告诉狄狄和戈戈,今天戈多不会来了,但他明天准来。

于1953年在巴黎推出时引起轰动,上演了三百多场,成为战后法国舞台上最叫座的一出戏。

美国圣昆延监狱的犯人

演出效果、普通观众、监狱囚犯。

2、思想。

精神流浪汉,等待意识。

该剧中心人物戈多所代表的意义至今仍不确定。

戈多到底是谁?西多评论家有多种解释:有人认为“戈多”(Godot)由上帝一词演变而来,暗指上帝;有人认为他象征着死亡;有人认为波卓就是戈多,各种解说不一而足。

在一次采访中贝克特被问到“戈多”到底是谁,他坦言:“我要是知道,早就在戏里说出来了。

”

3、艺术特色(反戏剧):①淡化情节、缩减动作,成为了一种静止的戏,什么都没有发生的戏。

没有传统戏剧中的戏剧冲突,甚至谈不上有一个完整、曲折的故事情节。

重复手法。

②剧中人物个性模糊、性格破碎,一反传统戏剧要塑造个性鲜明的形象的要求。

③荒诞的没有逻辑的语言。

人物对话、独白颠三倒四,胡言乱语,充满了荒诞性,使戏剧显得滑稽而混乱。

如一开场戈戈、狄狄各自喃喃述说自己痛苦,牛头不对马嘴,唠叨重复,文不对题。

被主人唤作“猪”的幸运儿,突然激愤地讲演起来,不带标点的连篇累牍、毫无意义的废话,使人不知所云。

表明在这个非理性化、非人化的世界里,人既然失去了本质力量,他就没有自由意志,没有思想人格,语言当然也该如此。

有时人物语言也偶显哲理,流露出人物对荒谬世界与痛苦人生的真实感受。

请看剧中弗拉季米尔和爱斯特拉冈的一段对话:爱:咱们马上就上吊吧。

弗:在树枝上?我信不过它。

爱:咱们试试总是可以的。

弗:那就试吧。

爱:你先来。

弗:不,不,你先来。

爱:干嘛要我先来?

弗:你比我轻。

爱:正因为如此!

弗:我不明白。

爱:用你的脑子,成不成?

弗:我想不出来。

爱:是这么回事。

树枝……树枝……用你的头脑,成不成?

弗:你是我的唯一希望了。

爱:戈戈轻——树枝不断——戈戈死了。

狄狄重——对比树枝断了——狄狄孤单单的一个人。

可是——

这些话表面上胡言乱语,实则寓有深意,包含哲理:即使到了绝望的地步,谁也不愿先死。

人表面上是白痴,实际很清醒。

④象征。