第6章染色体结构变异

- 格式:ppt

- 大小:1005.50 KB

- 文档页数:59

第六章染色体结构变异(答案)1.染色体结构变异是DNA分子上较大的区段发生了变化;基因突变是指染色体上某一基因位点内部发生了化学性质的变化,即DNA分子上某一区段内的一个或几个核苷酸发生了变化。

如果染色体结构变异非常微小,两者就难以区分。

2.根据杂合体减数分裂时偶线期或粗线期染色体联会的形式:缺失:有瘤或环状的突起,染色粒、染色节的缺少。

重复:有瘤或环状的突起,染色粒、染色节的增多。

倒位:出现倒位圈,或染色体中间配对,两端不配对。

易位:十字形图像、四体环、四体链等。

3.孢母细胞减数分裂期间,后期Ⅰ会产生染色体桥和断片。

后期Ⅱ断片消失,桥断裂成两个缺失的染色体。

最后形成的四分孢子中,两个败育,两个可育。

4.有两种可能,一是父本植株在配子形成过程中,少量的G基因突变为g;二是发生了含有G基因染色体片断的缺失。

证明的方法有以下几种:a.回交验证:将F1代中的绿株与亲本的紫株纯合体(GG)回交,再将回交一代(BC1)严格自花授粉。

如果是染色体缺失,自交后代将呈现紫株与绿株之比为6︰1 ;若属基因突变,则自交后代呈3紫株:1绿株的比例。

图示如下:染色体缺失情况如下:(绿株个体只有一个g基因)go×GG↓BC1Gg Go↓ ↓3G :1gg 3G :1oo(死亡)基因突变情况下:Gg × GG↓BC1Gg↓3G :1gg以上结果是有条件的,即假定缺失不影响雄配子的育性。

b. 花粉检查:如果属染色体缺失,那么杂交F1代中表现隐性基因的植株,一定是缺失杂合体。

由于雄配子一般对缺失更为敏感,所以花粉中可能有部分败育。

c. 细胞学鉴定:观察F1隐性植株花粉母细胞减数分裂粗线期(或双线期)染色体构象,若出现缺失圈(中间缺失)或非姊妹染色单体不等长(顶端缺失)的二价体,就可断定为染色体缺失。

5. 因为倒位杂合体的大多数含交换染色单体的配子是不育的,它所能产生的交换配子数显著地减少,连锁基因重组率就降低。

染色体结构变异产生的原因

染色体结构变异产生的原因

染色体结构变异是指染色体的数量或结构发生变化,如染色体的圆片发生增加或者减少或者交换等,是多种变异的一种。

染色体结构变异是动物演化过程中重要的重要调节因素,其产生的原因包括自然因素、环境因素和化学因素。

一、自然因素

自然因素是指染色体变异的本质原因,也是最重要的因素,一般来说,染色体变异是由繁殖细胞中诱导性有丝分裂的不对称分裂产生的。

在此过程中,染色体的数量和结构可能发生变异,从而改变体细胞的遗传特征。

二、环境因素

染色体的结构受外部环境的刺激和影响,如放射线、高温、电离辐射、化学物质等,都会对染色体的结构产生影响,从而引起染色体的变异现象发生。

三、化学因素

化学因素也是导致染色体结构变异的重要原因,若体内的某些物质比较多或者比较少,会引起染色体结构的变异,从而造成生物体不同程度的衰退。

- 1 -。

染色体结构变异染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位四种类型。

染色体结构变异最早是在果蝇中发现的。

遗传学家在1917年发现染色体缺失,1919年发现染色体重复,1923年发现染色体易位,1926年发现染色体倒位。

人们在果蝇幼虫唾腺染色体上,对各种染色体结构变异进行了详细的遗传学研究。

染色体结构变异的发生是内因和外因共同作用的结果,外因有各种射线、化学药剂、温度的剧变等,内因有生物体内代谢过程的失调、衰老等。

在这些因素的作用下,染色体可能发生断裂,断裂端具有愈合与重接的能力。

当染色体在不同区段发生断裂后,在同一条染色体内或不同的染色体之间以不同的方式重接时,就会导致各种结构变异的出现。

下面分别介绍这几种结构变异的情况。

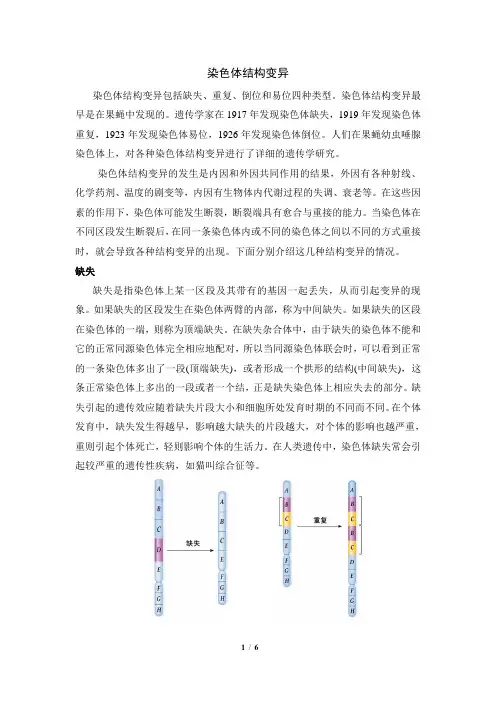

缺失缺失是指染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失,从而引起变异的现象。

如果缺失的区段发生在染色体两臂的内部,称为中间缺失。

如果缺失的区段在染色体的一端,则称为顶端缺失。

在缺失杂合体中,由于缺失的染色体不能和它的正常同源染色体完全相应地配对,所以当同源染色体联会时,可以看到正常的一条染色体多出了一段(顶端缺失),或者形成一个拱形的结构(中间缺失),这条正常染色体上多出的一段或者一个结,正是缺失染色体上相应失去的部分。

缺失引起的遗传效应随着缺失片段大小和细胞所处发育时期的不同而不同。

在个体发育中,缺失发生得越早,影响越大缺失的片段越大,对个体的影响也越严重,重则引起个体死亡,轻则影响个体的生活力。

在人类遗传中,染色体缺失常会引起较严重的遗传性疾病,如猫叫综合征等。

重复染色体上增加了相同的某个区段而引起变异的现象,叫做重复。

在重复杂合体中,当同源染色体联会时,发生重复的染色体的重复区段形成一个拱形结构,或者比正常染色体多出一段。

重复引起的遗传效应比缺失的小。

但是如果重复的部分太大,也会影响个体的生活力,甚至引起个体死亡。

例如,果蝇由正常的卵圆形眼变为棒状眼的变异,就是X染色体上某一区段重复的结果。

染色体结构变异的类型

染色体结构变异是指分子水平上染色体定位、数量、形状或其他特征发生变异的一种类型的变异。

染色体结构变异可以由机会或环境因素(外源致病因素)引起,也可能由遗传因素引起。

染色体结构变异包括:染色体定位变异、染色体数量变异、染色体形态变异和染色体组合变异。

染色体定位变异指基因间染色体定位发生变异,其特征是基因定位位置发生变化,而基因数量不变或发生微量变化。

染色体定位变异包括互换和位置变异。

互换又可分为非全染色体互换、全染色体互换和对称互换。

位置变异的多样性远远大于互换,具体类型有移位、移植、移码、交错、缺失、插入等。

染色体数量变异是指变异处的染色体数量发生显著变化,包括增加和减少,或者完全缺失。

在增多时,可分为多加染色体和多加染色体段;在减少时,可分为染色体缺失、染色体缩减和染色体段缺失。

染色体形态变异是指变异处染色体的形态发生变异。

一般有两种形态变异,分别是染色体增大变异(染色体拷贝号增加,位置及结构保持不变)和染色体小体变异(染色体拷贝数减少,形态发生变异)。

染色体组合变异是指由于染色体栖息位置的变化而导致的变异,其特征是染色体定位或数量不变,只是其组合栖息位置发生变化。

染色体组合变异的类型包括雄型组合、雌型组合和变型组合。

染色体结构变异的四种类型及遗传效应

染色体结构变异的四种类型包括缺失、重复、倒位和易位,这些变异会导致不同的遗传效应。

1. 缺失是指染色体中某一片段的缺失,这会导致缺失杂合体在减数分裂时形成缺失环或多出一段,有致死、半致死、降低生活力或育性等效应,纯合体通常为致死的。

这种缺失也可能导致拟显性现象和后代中正常分离比的改变。

2. 重复是指染色体上增加了相同的某个区段,这会导致此区段上的基因也随之增加。

遗传效应一般小于缺失,但有时也会引起疾病。

3. 倒位是指同一染色体上内部区段发生180度倒转后重新连接,使得基因顺序发生颠倒和重排。

这可分为臂内倒位和臂间倒位,一般认为促进生物进化。

4. 易位是指一条染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上,或者非同源染色体间相互交换染色体片段。

这会引起变异和疾病。

以上信息仅供参考,如有需要建议查阅遗传学书籍或咨询遗传学专家。

第六章染色体变异(一) 名词解释:1.假显性:(pseudo-dominant):和隐性基因相对应的同源染色体上的显性基因缺失了,个体就表现出隐性性状,(一条染色体缺失后,另一条同源染色体上的隐性基因便会表现出来)这一现象称为假显性。

2.位置效应:基因由于交换了在染色体上的位置而带来的表型效应的改变现象。

3.剂量效应:即细胞内某基因出现的次数越多,表型效应就越显著的现象。

4.染色体组:在通常的二倍体的细胞或个体中,能维持配子或配子体正常功能的最低数目的一套染色体。

或者说是指细胞内一套形态、结构、功能各不相同,但在个体发育时彼此协调一致,缺一不可的染色体。

5.整倍体(Euploid):指具有基本染色体数的完整倍数的细胞、组织和个体。

6.非整倍体:体细胞染色体数目(2n)上增加或减少一个或几个的细胞,组织和个体,称为非整倍体。

7.单倍体:具有配子(精于或卵子)染色体数目的细胞或个体。

如,植物中经花药培养形成的单倍体植物。

8.二倍体:具有两个染色体组的细胞或个体。

绝大多数的动物和大多,数植物均属此类9.一倍体:具有一个染色体组的细胞或个体,如,雄蜂。

同源多倍体10.异源多倍体[双二倍体] (Allopolyploid):指染色体组来自两个及两个以上的物种,一般是由不同种、属的杂种经染色体加倍而来的。

11.超倍体;染色体数多于2n的细胞,组织和个体。

如:三体、四体、双三体等。

12.亚倍体:染色体数少于2n的细胞,组织和个体。

如:单体,缺体,双单体等。

13.剂量补偿作用(dosage compensation effect):所谓剂量补偿作用是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应。

14.同源多倍体:由同一染色体组加倍而成的含有三个以上的染色体组的个体称为同源多倍体。

(二) 是非题:1.在易位杂合体中,易位染色体的易位接合点相当于一个半不育的显性基因,而正常的染色体上与易位接合点相对的等位点则相当于一个可育的隐性基因。

染色体结构变异的种类染色体结构变异是指染色体发生部分片段的缺失、重复、倒位、转座等改变。

这些变异影响了染色体的整体结构和功能,可能导致遗传信息的缺失、重复、错位等,进而影响个体的生长发育和健康状态。

下面将介绍染色体结构变异的主要种类。

1. 染色体缺失(Deletion):染色体上的一个或多个片段丢失。

缺失通常是由于两个染色体非均衡交换过程中一侧染色体的缺失引起的。

部分缺失可能会导致基因缺失,进而使个体发生发育缺陷或遗传病。

2. 染色体重复(Duplication):染色体上的一个或多个片段重复。

重复通常是由于非均衡交换导致的。

重复会增加遗传物质的副本数,从而增加特定基因的表达,引发不正常的生理和发育现象。

3. 染色体倒位(Inversion):染色体上的一个或多个片段发生180度的旋转,重新连接到原去处。

倒位通常在染色体两条互换片段时发生。

倒位可能会导致基因错位和重组障碍,进而影响个体的正常发育和繁殖。

4. 染色体转座(Translocation):染色体上的一个或多个片段被转移到同一染色体或不同染色体上的其他位置。

转座通常是非均衡交换的结果。

转座可以导致基因重组和错位,可能导致部分基因的功能变化或遗传病的产生。

5. 环形染色体(Ring chromosome):染色体的两端断裂,并在互换处形成一个环状结构。

环形染色体通常是由于两个染色体非均衡交换过程中的丢失和求和引起的。

环形染色体可能会导致基因丢失、缺乏或释放,影响个体的正常发育过程。

6. 异染色质增多(Isochromosome):染色体两个相同的臂之间的断裂并在互换处重组,形成两个相同的臂和两个相同的臂。

异染色质增多可能会导致遗传物质的重复和失衡表达,进而引发一系列的遗传病。

7. 环碱基染色体(Fragile X chromosome):染色体上的一个特定区域,即X染色体上的FMR1基因区域,变得异常脆弱。

环碱基染色体是由于这个特定基因的不稳定重复序列导致的。

名词解释第一章绪论遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

遗传:是指亲代与子代相似的现象。

如种瓜得瓜、种豆得豆。

变异:是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。

如高秆植物品种可能产生矮杆植株,一卵双生的兄弟也不可能完全一样。

第二章遗传的细胞学基础染色质:是指染色体在细胞分裂的间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,含有许多基因的自主复制核酸分子。

染色体:在细胞分裂时期,在细胞核中容易被碱性染料染色、具有一定数目和形态结构的的杆状体。

(染色体:指任何一种基因或遗传信息的特定线性序列的连锁结构。

)染色单体:由染色体复制后并彼此靠在一起,由一个着丝点连接在一起的姐妹染色单体。

姐妹染色单体:二价体中的同一各染色体的两个染色单体,互称姐妹染色单体,它们是间期同一染色体复制所得。

非姐妹染色单体:单体二价体的不同染色体之间的染色单体互称非姐妹染色单体,它们是同源染色体这些间期各自复制所得。

联会:减数分裂中,同源染色体的配对过程。

同源染色体:大小,形态和结构相同,功能相似的一对染色体。

非同源染色体:形态和结构不同的各对染色体互称为非同源染色体。

有丝分裂:包含两个紧密相连的过程:核分裂和质分裂。

即细胞分裂为二,各含有一个核。

分裂过程包括四个时期:前期、中期、后期、末期。

在分裂过程中经过染色体有规律的和准确的分裂,而且在分裂中有纺锤丝的出现,故称有丝分裂。

减数分裂:又称成熟分裂,是在性母细胞成熟时,配子形成过程中所发生的一种特殊的有丝分裂。

它使体细胞染色体数目减半。

它含两次分裂,第一次是减数的,第二次是等数的。

双受精:授粉后,一个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将来发育成胚。

同时另一精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核(3n),将来发育成胚乳。

第六章染色体变异染色体结构变异学习要点着重了解缺失、重复、倒位和易位的概念、类别、细胞学特征及主要遗传效应。

一、缺失有中间缺失和末端缺失两种类型。

末端缺失染色体很不稳定,故少见。

中间缺失染色体比较稳定,因此常见的是中间缺失。

体细胞内某对染色体中一条有缺失、另一条正常的个体,称为缺失杂合体或杂缺失体;具有相同缺失区段的一对染色体的个体,称为缺失纯合体或纯缺失体。

杂缺失体在减数分裂偶线期同源染色体联会时,会形成缺失环,缺失环在粗线期最明显。

杂缺失体的一种主要遗传学效应是可造成假显性现象。

二、重复有顺接重复和反接重复两大类。

重复杂合体在粗线期形成特征性的重复环。

重复环是由重复染色体形成,这点是不同干缺失环的。

重复最典型的遗传效应是表现基因剂量效应和位置效应(以果蝇X染色体16区A段的重复导致棒眼表现型的变化为例)。

三、倒位有臂内倒位和臂间倒位两种。

臂内倒位的倒位区段不含着丝粒区域,臂间倒位的倒位区段内含着丝粒区域。

倒位杂合体在粗线期出现倒位环的联会图象。

臂内倒位杂合体除在粗线期观察到倒位环外,在后期I 还可观察到后期桥和染色体断片。

倒位环不同于缺失环和重复环,前者是由两条染色体形成,而后两者是由单一染色体形成。

倒位杂合体表现部分不育性;降低倒位区段内外连锁基因的重组率(为什么?)。

倒位杂合体产生的可育配子中1/2带正常染色体,1/2带倒位染色体,因此倒位杂合体的自交后代中有正常个体、倒位杂合体和倒位纯合体三种个体,比例为1:2:1。

四、易位有简单易位和相互易位两类,常见的是相互易位。

相互易位杂合体在粗线期形成“+”字形联会构象,在终变期因交叉端化而形成四体环或∞字形环或四体链的构象(一直可维持到中期I)。

相互易位杂合体在后期I有邻近式和交替式两种分离方式。

邻近式分离产生的配子全部不育,交替式分离产生的配子全部可育,这两种分离方式发生的机会相等,因而易位杂合体产生的配子中1/2可育,1/2不育。

所以相互易位杂合体最明显的遗传学效应是表现半不育。

第六章染色体变异1.植株是显性AA纯合体,用隐性aa纯合体的花粉给它授粉杂交,在500株F1中,有2株表现为aa。

如何证明和解释这个杂交结果?答:这有可能是显性AA株在进行减数分裂时,有A 基因的染色体发生断缺失杂合裂,丢失了具有A基因的染色体片断,与带有a基因的花粉授粉后,F1体植株会表现出a基因性状的假显性现象。

可用以下方法加以证明:⑴.细胞学方法鉴定:①.缺失圈;②. 非姐妹染色单体不等长。

⑵.育性:花粉对缺失敏感,故该植株的花粉常常高度不育。

⑶.杂交法:用该隐性性状植株与显性纯合株回交,回交植株的自交后代6显性:1隐性。

2.玉米植株是第9染色体的缺失杂合体,同时也是Cc杂合体,糊粉层有色基因C在缺失染色体上,与C等位的无色基因c在正常染色体上。

玉米的缺失染色体一般是不能通过花粉而遗传的。

在一次以该缺失杂合体植株为父本与正常的cc纯合体为母本的杂交中,10%的杂交子粒是有色的。

试解释发生这种现象的原因。

答:这可能是Cc缺失杂合体在产生配子时,带有C基因的缺失染色体与正常的带有c基因的染色体发生了交换,其交换值为10%,从而产生带有10%C基因正常染色体的花粉,它与带有c基因的雌配子授粉后,其杂交子粒是有色的。

3.某个体的某一对同源染色体的区段顺序有所不同,一个是12·34567,另一个是12·36547("· "代表着丝粒)。

试解释以下三个问题:⑴.这一对染色体在减数分裂时是怎样联会的?⑵.倘若在减数分裂时,5与6之间发生一次非姐妹染色单体的交换,图解说明二分体和四分体的染色体结构,并指出产生的孢子的育性。

⑶.倘若在减数分裂时,着丝粒与3之间和5与6之间各发生一次交换,但两次交换涉及的非姐妹染色单体不同,试图解说明二分体和四分体的染色体结构,并指出产生的孢子的育性。

4.某生物有3个不同的变种,各变种的某染色体的区段顺序分别为:ABCDEFGHIJ、ABCHGFIDEJ、ABCHGFEDIJ。