第10章新闻出版自由

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:39

浅论新媒体所表现出的新闻出版自由政策现代新闻出版自由政策的理念开始于1644年英国政论家约翰·弥尔顿的著作《论出版自由》,[1]距今已有367的历史了。

后来马克思和恩格斯对新闻出版自由政策进行了新的论述,距今也是几百年的历史了。

而随着科学技术的发展,互联网、手机已成为继报纸、广播、电视之后第四、第五媒体。

那几百年前的新闻出版自由政策对现在的新媒体还产生影响吗?或者说新媒体的出现对现在新闻信息的传播带来了怎样的影响及问题呢?这就是本文着重探讨的问题。

恩格斯曾经为出版自由下过这样一个定义:“每个人都可以不经国家事先许可自由无阻地发表自己的意见。

”[2]的确,经过几百年的发展,新闻自由、出版自由已深入人心,特别是互联网出现后,改变了原来传播者只能是报纸、广播、电视的单一局面。

传受双方的角色不再固定,普通的受众也可以成为新闻信息的发布者。

例如,前些年闹得沸沸扬扬的克林顿性丑闻最开始就是由一名叫麦特·德拉吉的在网上发布了自称为“世界独家新闻”:“一个白宫实习生和美国总统有染”。

这条信息引起了网民的注意,更引起了传媒的注意,导致了追逐克林顿绯闻的新闻大战,成为世界舆论的焦点。

而后来关于此事的一份长达445页的调查报告被送上了互联网。

互联网因为无门槛限制,只要你会用电脑,就可以发布信息,成为众媒体中的一匹黑马,短短几年就迅速发展壮大起来。

更重要的是,它让每一台电脑都成为了潜在的广播电视,随时都可以发布新闻信息。

由此可以看出,互联网的出现让新闻自由的理念发挥到淋漓尽致。

但是这是不是我们就可以说,互联网上的自由就是绝对的自由呢?我们应该看到以法治为特征的市场经济社会对新闻出版自由的治理也必须是法治的,这也是现代新闻出版自由的特征。

[3]任何逾越了法律这条界线的自由都将受到法律的制裁。

3月11日,日本发生9.0级大地震,而地震带来的海啸更导致了福岛核电站的泄露,一时间人们纷纷谈“核”色变,就在此时一条“据有价值信息,日本核电站爆炸对山东海域有影响,并不断地污染,请转告周边的家人朋友储备些盐、干海带,暂一年内不要吃海产品。

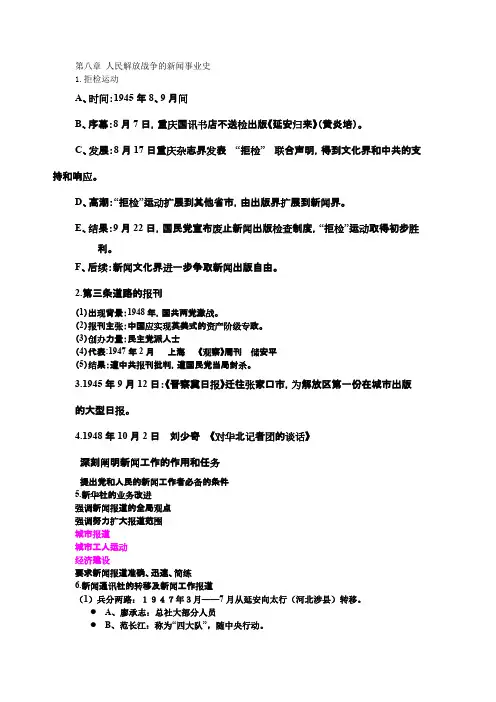

第八章人民解放战争的新闻事业史1.拒检运动A、时间:1945年8、9月间B、序幕:8月7日,重庆国讯书店不送检出版《延安归来》(黄炎培)。

C、发展:8月17日重庆杂志界发表“拒检” 联合声明,得到文化界和中共的支持和响应。

D、高潮:“拒检”运动扩展到其他省市,由出版界扩展到新闻界。

E、结果:9月22日,国民党宣布废止新闻出版检查制度,“拒检”运动取得初步胜利。

F、后续:新闻文化界进一步争取新闻出版自由。

2.第三条道路的报刊(1)出现背景:1948年,国共两党激战。

(2)报刊主张:中国应实现英美式的资产阶级专政。

(3)创办力量:民主党派人士(4)代表:1947年2月上海《观察》周刊储安平(5)结果:遭中共报刊批判,遭国民党当局封杀。

3.1945年9月12日:《晋察冀日报》迁往张家口市,为解放区第一份在城市出版的大型日报。

4.1948年10月2日刘少奇《对华北记者团的谈话》深刻阐明新闻工作的作用和任务提出党和人民的新闻工作者必备的条件5.新华社的业务改进强调新闻报道的全局观点强调努力扩大报道范围城市报道城市工人运动经济建设要求新闻报道准确、迅速、简练6.新闻通讯社的转移及新闻工作报道(1)兵分两路:1947年3月——7月从延安向太行(河北涉县)转移。

●A、廖承志:总社大部分人员●B、范长江:称为“四大队”,随中央行动。

(2)加强军事宣传报道A、解放战争初:加强军事评论工作,分析战局,鼓舞军民必胜之心。

●1947年2月27日●《粉碎蒋介石进攻边区的阴谋》●1947年3月11日●《蒋机轰炸是进攻延安的信号》B、1947年反攻后:全力报道宣传反攻,由专人负责撰写军事综合报道与军事评论C、毛泽东亲自为新华社撰写军事新闻报道与评论。

D、成功组织瓦解敌军和争取蒋军家属的宣传报道。

1946年7月刘善本《赶快退出内战漩涡》7.反客里空运动(1)晋绥日报(2)关于克里空乱嚷,好吹嘘,饶舌者(3)反“客里空”运动的背景1947年春,土改运动前后的报道失实和右倾错误,使群众对报纸产生了一定程度的不信任心理A、新闻失实的表现a、向壁虚构,凭空编造b、文艺手法,拔高典型c、添枝加叶,虚报成绩。

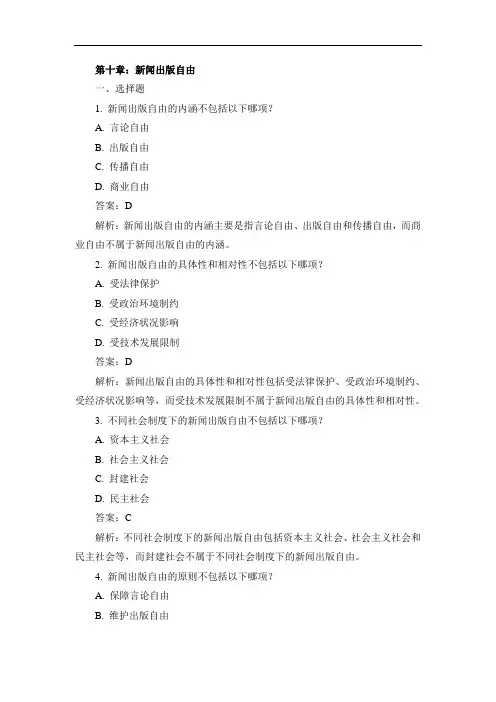

第十章:新闻出版自由一、选择题1. 新闻出版自由的内涵不包括以下哪项?A. 言论自由B. 出版自由C. 传播自由D. 商业自由答案:D解析:新闻出版自由的内涵主要是指言论自由、出版自由和传播自由,而商业自由不属于新闻出版自由的内涵。

2. 新闻出版自由的具体性和相对性不包括以下哪项?A. 受法律保护B. 受政治环境制约C. 受经济状况影响D. 受技术发展限制答案:D解析:新闻出版自由的具体性和相对性包括受法律保护、受政治环境制约、受经济状况影响等,而受技术发展限制不属于新闻出版自由的具体性和相对性。

3. 不同社会制度下的新闻出版自由不包括以下哪项?A. 资本主义社会B. 社会主义社会C. 封建社会D. 民主社会答案:C解析:不同社会制度下的新闻出版自由包括资本主义社会、社会主义社会和民主社会等,而封建社会不属于不同社会制度下的新闻出版自由。

4. 新闻出版自由的原则不包括以下哪项?A. 保障言论自由B. 维护出版自由C. 尊重传播自由D. 迎合市场需求答案:D解析:新闻出版自由的原则包括保障言论自由、维护出版自由、尊重传播自由等,而迎合市场需求不属于新闻出版自由的原则。

5. 新闻出版自由对新闻事业的发展有何影响?A. 促进新闻传播创新B. 提高新闻传播效率C. 保障新闻真实性和客观性D. 所有以上选项答案:D解析:新闻出版自由对新闻事业的发展具有促进新闻传播创新、提高新闻传播效率、保障新闻真实性和客观性等影响。

二、简答题1. 简述新闻出版自由的内涵及其在现代社会中的意义。

答案:新闻出版自由是指公民在法律允许的范围内,通过言论、出版、传播等方式表达个人意见和观点的自由。

在现代社会中,新闻出版自由对于保障公民的言论自由、传播自由、出版自由等具有重要意义,有助于推动社会进步和民主发展。

2. 新闻出版自由的具体性和相对性体现在哪些方面?答案:新闻出版自由的具体性和相对性体现在受法律保护、受政治环境制约、受经济状况影响等方面。

马克思恩格斯的新闻出版自由思想是在《莱茵报》时期随着他们世界观和革命立场的转变而逐渐形成和发展起来的,为马克思主义新闻理论的形成奠定了坚实的基础。

一、马克思恩格斯新闻思想发展分期与出版自由思想的形成:1、《莱茵报》以前(1842年以前),马克思和恩格斯所持的还完全是黑格尔唯心主义的观点。

2、《莱茵报》时期(1842—1843年),马克思和恩格斯已从唯心主义转向唯物主义,从革命民主主义转向共产主义。

《莱茵报》时期,作为革命的民主主义者,他们的新闻思想,从总体上看,无论是关于自由报刊的观点还是关于人民报刊的观点,还只是属于民主报刊思想的范畴,这是马克思主义新闻思想的准备阶段。

1842年1—2月间,马克思写成了《评普鲁士最近的书报检查令》,这篇政论文章尖锐的抨击了普鲁士政府刚刚颁布的书报检查令的虚伪性和欺骗性,这是马克思政治活动的发端,也是他系统的阐述出版自由思想的开始。

1842年4月,马克思为第六届莱茵省议会写了一篇名为《关于出版自由和公布等级会议记录的论辩》的论文。

在这篇文章中,马克思对书报检查制度和出版自由问题进行了深刻的分析、评论,他运用阶级分析的方法对参加议会的不同等级代表在辩论中所表现出的对待出版自由问题的不同态度进行了批判分析,并且集中的论述了出版自由的实质。

3、《德法年鉴》(1844年)—《新莱茵报》前后,马克思和恩格斯的科学世界观已形成,他们已经成为革命的唯物主义者和共产主义者。

这一阶段他们关于报刊工作的一系列观点表明,马克思主义新闻思想已经形成。

二、马克思、恩格斯新闻出版自由思想的主要内容:马克思、恩格斯以《莱茵报》为阵地直接投身于报刊工作。

在此期间他们写了大量的政论文章,针对新闻出版自由这一问题给予充分地论证。

主要观点可以归纳为以下几个方面:1、新闻出版自由是最基本的自由,是实现人类普遍自由的重要因素。

马克思认为:“出版物在任何情况下都是人类精神的体现。

因此,哪里有出版物,哪里就有出版自由。

《新闻学概论》笔记一、中国特色社会主义新闻理论的内容:1、新闻媒体是党、政府和人民的喉舌,是党和国家重要的思想文化阵地和舆论阵地,具有鲜明阶级性和意识形态属性.2、党性原则是社会主义新闻工作的根本原则,是马克思主义新闻观的精髓.3、坚持为人民服务、为社会主义服务、为党和国家的工作大局服务。

4、坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众。

5、坚持实事求是,维护新闻的真实性。

6、坚持正确的舆论导向,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,畅想主旋律、打好主动仗.7、坚持把提高舆论引导能力放在突出位置,增强舆论引导的针对性和实效性,提高舆论引导的权威性、公信力、影响力。

8、坚持把社会效益放在首位,努力使经济效益同社会效益相统一.9、坚持解放思想、改革创新、增强生机和活力。

10、切实加强新闻工作队伍的建设。

【一章新闻的本源】1、新闻起源于人类的信息需求2、新闻的本源是事实3、新闻的定义:新闻是新近发生的事实的报道。

4、新闻的特征:真实准确、内容新鲜、报道及时、传播公开. 【二章新闻真实】一、真实是新闻的生命1、真实是新闻存在的根本条件2、真实是新闻报道的基本要求二、坚持真实性原则:1、对事实的报道必须准确无误2、从总体上、本质上和发展趋势上反映事实。

3、对事实的报道必须全面、客观、公正。

4、坚持新闻报道客观性和倾向性的统一。

三、杜绝虚假新闻1、要经常进行马克思主义新闻观和党的实事求是思想路线的学习和教育,使新闻媒体和广大新闻工作者不断提高思想认识,不断增强杜绝虚假新闻、抵制虚假新闻的自觉性.2、要强化新闻职业道德意识,努力提高新闻职业道德水准,不断增强社会责任感.自觉抵制金钱诱惑和各种之风的影响3、要针对新形势下媒体发展环境的变化,不断完善新闻媒体内部的管理制度,健全监督机制,提高有效制约的能力.【三章新闻价值】一、新闻价值:是事实所具有的、能满足社会与公众对新闻需要的要素的总和.二、新闻价值的一般要素:新鲜性、重要性、显著性、接近性、趣味性。

关于新闻出版自由的一些思考——读《马克思恩格斯全集·第一卷》有感09级传播班康瑶马克思在文章中对新闻出版自由做了精彩的论述,无情地批判了当时所行的“书报检查令”。

关于新闻出版自由,结合当下社会的现实,有感而发。

首先谈谈关于“新闻出版自由”这一概念的思考。

初看“新闻出版自由”时,不禁想当然地将其理解为“新闻出版行业”所享有的自由和权利,是马克思为像《莱茵报》这样的“人民报刊”(马克思语)能够享有言论和批评自由而免于遭到书报检查官们的阻挠所作出的呼吁,但马克思在《第六届莱茵省议会的辩论(第一篇论文)》中从“一个主要的提案”开始谈论新闻出版自由,说到“提案人希望新闻出版自由这种一定行业的自由不要像到现在为止那样被排斥在一版的行业自由之外”时,马克思批驳道:“首先令人奇怪的是把新闻出版自由归结为行业自由……伦勃朗曾把圣母像画成尼德兰的农妇,为什么我们这位辩论人不能把自由描绘成他所熟悉和常见的模样呢?”的确,新闻出版作为一个特定的行业,“新闻出版自由”这样的词语自然让人不由得将其认为是一种行业自由,但是在这里,马克思认为新闻出版自由是与行业自由平等的一个自由的种类之称:“行业自由、财产自由、信仰自由、新闻出版自由、审判自由,这一切都是同一个类即没有特定名称的一般自由的不同种……新闻出版的最主要的自由就在于不要成为一种行业。

”看到这里才明白,原来他一直在呼吁的新闻出版自由,并不是仅仅是新闻界的自由,而是一种根本的自由,是人类精神、意识的自由,是人类表达自己所想的一种自由。

“诗一旦变成诗人的手段,诗人就不称其为诗人了”,由此看来,马克思对于将追求新闻自由当做行业这种谋生手段的做法是深恶痛绝的。

新闻出版是个人表达其精神存在的最普遍的方式。

是一种理性的存在,是每个人与生俱来的权利。

但这种权利在阶级社会为了政治斗争而影响到他人利益时,便会受到限制和约束。

为何没有人能停止只在自己的领域中尽情享受自由而不去干涉到他人自由的欲望?作为社会成员的人,无时不刻都在于周围的人形成的环境产生各种关系,由于思想没有特定的活动范围,所以就不可避免争夺自己的话语权吧。

马克思新闻出版自由经典理论之重温谈到世界近代史上关于言论出版自由的经典理论,人们首先会想到相隔两个世纪的两位英国思想家的名著,即约翰·弥尔顿的《论出版自由》(1644年)和约翰·斯图亚特·密尔的《论自由》(1859年)。

实际上,出生于德意志普鲁士的思想家卡尔·马克思1842年所写的批判普鲁士书报检查制度的两篇论文—《评普鲁士最近的书报检查令》和《关于第六届莱茵省议会的辩论》(第一篇论文),也堪称新闻出版自由的经典论著。

[1]然而,长期以来人们对马克思的印象似乎更多地停留在他对政治经济学、历史哲学以及社会主义理论方面的影响上,而他的关于新闻出版自由的理论却由于种种原因而受到冷落。

一、马克思与普鲁士书报检查制度书报检查制度是指在出版之前官方对图书、杂志以及报刊等出版物的审查、批准或禁止的制度。

历史上各国都有不同形式的出版前审查和管制,这种事先检查制度有的是根据法律法规,有的是根据统治者们的意志,有的是根据政策或内部规定。

在欧洲,书报检查制度的形成与印刷技术的发明和传播直接有关。

在书籍处于手抄本时代,禁书和焚书是主要的压制手段。

1450年古腾堡发明印刷术后,随着印刷技术的广泛传播,禁书和焚书的效用降低了,于是1501年罗马教皇亚历山大六世下令不得刊印一切未经教会检查的书;1512年第5届拉特兰宗教会议批准了对印刷品的事先检查制度,禁书目录成为教会统一禁书的主要手段。

检查机构在1571年前由宗教裁判所承担,在1571年后主要由教廷禁书目录部进行。

在神权专制时代,书籍查禁不需要任何法律,教皇的敕令就是法律,禁书事件就是一个个案例,检查官就是法官,评判一本书的标准在于是否对教会统治构成威胁,并非真正维护教义的纯洁。

[2]宗教改革后教会力量削弱,欧洲民族国家君主势力增大,以英国都铎王朝和法国华洛瓦王朝法兰西斯一世进入君主制为标志,近代意义上的书报检查制度也随之产生。

1644年,弥尔顿在其《论出版自由》中系统地批判了书报检查制度。

《自由与新闻》原文《自由与新闻》[摘要]新闻自由主要指人们搜集、、传送和收受新闻的自由,然而,新闻界并不存在绝对的新闻自由,本文首先是对西方国家标榜的绝对新闻自由进行了辩驳,然后以历史上的唐山大地震和这次汶川大地震报道中媒体表现为例,分析随着我国体制环境变化,新闻自由观念的逐渐深入的过程,并针对部分媒体将新闻自由范围无限扩大而提出的新闻媒体、新闻从业者在追求新闻自由的同时必须承担相应的社会责任。

从近代新闻业到现代新闻业,新闻自由一直是新闻界热烈讨论的主题,围绕着这一主题,传媒人们演绎出了一幕幕庄严、悲惨、嬉闹、庸俗、罪恶交相展示的新闻话剧。

一、西方国家新闻自由的实质以《纽约时报》为例“新闻自由是“搜集、、传达和收受新闻的包括报刊的出版自由、电台与电视台的播放自由、新闻报道的自由以及发表新闻评论的自由等”[1]但新闻活动的属性除了表现在以新闻方式认识社会的活动这一方面,新闻活动更是一种属于上层建筑的活动,是政治性非常强的社会活动,因而对新闻自由实质的理解,更应该放在政治自由的范围内加以讨论。

在80年代初期和中期,新闻自由问题,一度成为我国新闻界争论最多的问题之一,西方国家也着重在这个问题上攻击我国。

《纽约时报》作为一份有着广泛影响力的美国主流媒体,在实现“新闻自由”上很有代表性,美国的传播政策是建立在两大原则基础上的:其一是保障国家安全和个人隐私,其二是信息自由交流、传播企业自由公平竞争,这两条是美国新闻传播政策的基本精神。

所以在新闻自由的保障上就出现了两种标准,即政府以保障国家安全的理由有时可以漠视自由权。

例如:越战期间,《纽约时报》开始连续刊登美国国防部绝密文《关于越南问题的美国决策过程史》的核心内容。

美国政府在要求《纽约时报》停止连载但遭到拒绝后颁布了史无前例的临时限制令,后来闹上法庭,最后判决《纽约时报》胜诉。

这一事件被美国新闻界引以为豪,认为是新闻自由的标志性事件。

实质上,美国政府利用法律诉讼延迟了消息的,阻碍了《纽约时报》对信息的,并在此之后,对新闻媒体进行了更加严格的管制。

对新闻出版自由的认识——学习列宁新闻思想的体会091201040 郑艳晖所谓自由是完全没有束缚地做自己想做的事,说自己想说的话,选择自己喜欢的东西等等。

每个人都希望获得自由,谁愿意自己被绑着手脚走路呢?可是很多自由不可能是完全的自由,这是生活在这个世界上的我们不得不承认的。

我们可以有自己的思想,也可以酣畅淋漓地表达自己想法,但一旦我们掷地有声的idea无法被法律认可,或是新闻媒体也慑于报道,那么我们就犯禁了。

很多时候,无论哪里都是有潜规则的,该闭嘴时就闭嘴,该出手时才出手才能自保。

Yes,聪明的人就要说聪明的话。

新闻出版自由包括在西方国家的政治自由中。

他们的言论是相当自由的,可以这么说。

有时候即使是总统,只要丑闻被发现,肯定就是头版头条,然后成为人们茶余饭后的“糕点”。

是啊,在他们看来每个人天生都不可能是十全十美的怪物,所以对于别人有心或无心犯下的错更不会妄加批判,只是引以为戒。

而列宁开始也被这种制度深深吸引住了,他觉得新闻出版自由能很大程度地让人民自主思考,然后发表自己的言论从而实现全民的思想解放。

他认为,争取出版自由将使我们有可能进行广泛的、公开的和群众性的争取社会主义的斗争。

然而很快地,十月革命后,他又激烈批判了这一制度,他认为所谓的自由完全是富人的出版自由,是由资本主义霸占一切的自由。

而只有把报刊、杂志从资本的控制下解放出来人民才能获得真正的出版自由。

显然这一转变虽然因为历史性的原因产生的变化,但可以肯定的是列宁追求新闻出版的自由,追求解放,只是如何让这种解放行之有效则是他终身奋斗的目标。

出版自由就是全体公民可以自由发表一切意见。

这不难理解。

韩寒的作品一向倍受争议,一本书的出版总是要一改再改,不是别的,只因为作品里出现了一些敏感的话题和尖锐的字眼儿,而出版商之所以要如此慎重是怕担风险。

但是迫于社会舆论的压力所以最终艰难出版。

我并不是赞同韩寒的观点,只是如果自己呕心沥血创作的东西被毁得面目全非你将会是什么感受呢?如今的中国每一步都走得太谨慎了,哪怕是半步踏错了也不允许,所以以至于如今保守得不能再保守的地步。

第十章:人民解放战争时期的新闻事业概述 1945年8月,经过八年浴血奋战的中国人民取得了抗日战争的伟大胜利。

抗战胜利后,中国的新闻事业具有与国内总的政治形势的发展相一致的特点。

就国民党统治区的新闻事业而言,抗战时期是以面对外来侵略者共同团结为主要特征,而战后,国民党反动派卖国、独裁和内战的政策,使其采取一切措施排斥异己,把新闻事业置于自己的监督控制之下。

? 国民党查禁了《群众》杂志和许多进步报刊,严禁人民收听解放区的广播。

在国民党统治区,新闻出版界为争取言论出版自由进行坚决抗争。

在解放区,随着抗战的胜利和人民解放战争的进展,解放区新闻事业有了新的更大的发展,特别是广播电台无论是在宣传上还是事业上都取得较大成就。

第一节国民党统治区国民党新闻统制的重建与新闻界的抗争一、国民党统治区新闻事业中心的转移抗战胜利后,国民党抢先在收复区扩展新闻事业,在南京、上海、北平等大中城市中,以“接收”为名,将敌伪新闻机构的设备财产攫为己有。

国民党统治区新闻事业的中心,随国民党政府“还都”,从重庆返回南京、上海一带。

抗战胜利之初,正当全国人民为抗战胜利欢呼雀跃时,国民党政府在美帝国主义的支持纵容下,开始同人民争夺胜利果实。

国民党当局乘“接收”日伪地区之机抢占许多重要城市和地区,同时不顾一切地去抢夺各地的日伪报刊、广播电台等新闻文化设施,为反共反人民和发动大规模内战作准备。

1945年9月27日,国民党政府行政院颁布了《管理收复区报纸通讯社杂志电影广播事业暂行办法》,办法的主要内容有:第一条规定:“敌伪机关或私人经营之报纸、通讯社、杂志及电影制片厂、广播事业一律查封,其财产由宣传部(国民党的)会同当地政府接收管理”。

这个规定,实际上是配合蒋介石的军事行动,限制中国共产党领导下的宣传机构。

不久,国民党行政院下设的“收复区全国性事业接收委员会”制定了“广播事业接收三原则”,更具体地指示国民党中央广播事业管理处到各地去“接收”广播电台。

新闻出版自由的变化与演绎新闻出版自由思想,对整个西方的新闻自由包括整个资产阶级自由化运动产生巨大影响。

作为先驱人物的约翰·弥尔顿,在人类历史上首次旗帜鲜明地提出“出版自由”的口号,深刻改变并促进了人类社会的发展历程。

其著作《论出版自由》,集中表现弥尔顿的出版自由思想,积极为释放人权、解除思想桎梏呐喊,成为阻击当时统治权威的有力武器,对西方思想启蒙起到不可磨灭的推动之功。

无独有偶,在弥尔顿两百年之后的德国,卡尔·马克思继承并发展了弥尔顿的新闻出版自由的思想。

在马克思主持《莱茵报时期》期间发表的多篇文章中,开始集中表达关于新闻出版自由思想的看法,产生了较大的反响,这也是其系统阐述出版自由思想的开始。

在其之后的研究生涯中,又对原有新闻出版自由思想进行了反思与修正,形成以唯物史观和阶级分析方法为理论支撑的系统思想,对无产阶级社会新闻思想,乃至整个人类社会的自由化运动产生巨大影响,因此对其新闻出版自由思想的研究成为重中之重。

以英国皇室为代表的封建统治阶级日益腐朽,享乐主义盛行,加上常年的对苏格兰的战争,使得国库空虚,财政紧张,征税额度不断增大,引起新兴贵族的强烈不满,开始于传统皇室分化;教派之争一直持续,国教派与新教派之间的隔阂愈加增大,皇室对于国教派的纵容,使其对于新教教徒在各个方面进行迫害,造成巨大恐慌,摩擦不断。

同时,文艺复兴带来的人性解放之风横扫欧洲大陆,在社会生活各个方面均取得巨大成就,深入影响大众的思想与行为,人们对于知识的渴求远甚于前,然而由于统治阶级维护自身政治权利的考虑,对于大众出版物采取严格的审查制度,扼杀人们解放了的求知欲,特别是对弥尔顿作为其中的代表,也在通过发表言论体现自己的不满,宣扬人性自由,权利自由,集中表现在《论出版自由》一书中,成为英国历史上的理性先驱。

马克思的新闻出版自由思想,同样也是时代的产物。

马克思生活的时代,正值欧洲经历了巨大的社会变化,英国之后,欧洲许多国家开始发生制度革命,法国大革命成为焦点事件,都使得在启蒙时期确立的资产阶级的社会思想深刻影响到各国内部,影响到各国的统治与制度变迁,人民更愿意去追求自己的应有权利,而非如同以前一样保持沉默与忍耐。

新闻自由并不是新闻传播者的职业特权,而是公民拥有的宪法权利在新闻传播领域的表现。

一媒介的自由至上主义理论新闻自由理念产生于西方资产阶级反对封建专制、争取新闻业的自主权时期,是资产阶级投向封建秩序的尖刀和匕首。

1644年11月,英国诗人、资产阶级政论家约翰o弥尔顿向议会发表了《出版自由请愿书》的长篇演讲,第一次明确提出了"出版自由"的口号。

他认为,"杀人只是杀死了一个理性的动物,破坏了一个上帝的象;而禁止好书则是扼杀了理性本身,破坏了瞳仁中的上帝圣象。

" 因此,对出版的查禁与特许,实际上就是伤害真理本身。

弥尔顿的这些思想,为自由主义新闻理论奠定了理论基础,他所首倡的出版自由观念,以及从中引导出的"观念的公开市场"、"自我修正过程"概念,后来发展成为报刊自由主义理论的基本原则,而这些理论,正是近代资产阶级新闻传播的思想基础、西方文明的指导原则。

之后,几经斗争,英国于 1861年废除了"知识税",1868年国会正式承认记者有报道及批评国会的自由,不构成煽动诽谤罪,报业是独立于僧侣、贵族和平民之外的"第四等级"。

至此,言论自由的原则第一次在一个民主国家得以确立。

除了英国之外,1789年法国资产阶级革命胜利后,国民议会制宪会议通过《人权宣言》,第11条写到:"无拘束地交流思想和意见是人类最宝贵的权利之一,每个公民都有言论、著述和出版的自由,只要他对法律规定情况下的这种自由负责。

"从这段话的本意看,但是的人们已经开始预见到对于过度自由而引发的纠纷。

但也仅仅停留在了警示的层面上。

在美国,《独立宣言》和美国宪法。

在1789年于美国《权利法案》第1条确立了包括言论出版自由、宗教信仰自由及集会、结社、请愿等自由主义的权利内容。

在这期间,密尔在1859年出版的《论自由》一书,被誉为新闻史上为自由主义辩护和论证的集大成者。